四层板层压结构设计为什么很重要?

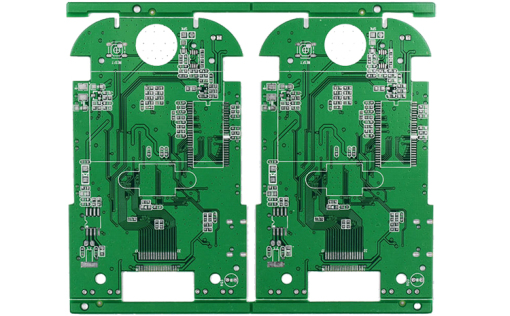

在实际电路设计中,四层板广泛应用于工控、通信、医疗等领域。它能在有限的板厚内实现更好的信号完整性、功率分布与EMC控制。相较双面板,四层板在高频、高速电路中有明显优势。

但四层板的性能好坏,很大一部分取决于层压结构设计是否合理。层压结构就是不同信号层、接地层、电源层和绝缘层在垂直方向上的堆叠顺序。如果设计不当,会导致阻抗控制失效、EMI增大、层间脱层、热不均匀等问题。

所以,工程师在做电路布局布线前,应先选好层压顺序,让布线、电源回流、热分布都处于可控状态。设计不好,后面就很难补救。

二、四层板常见的层压方式与原理说明

四层板结构一般由四个铜层和三层绝缘材料构成。设计时需要安排好信号层、参考层(电源或地)和介质层厚度,让其满足电气性能、热性能与制造工艺。

常见的几种层压结构如下:

1. 结构一:信号 – 地 – 电源 – 信号(S–G–P–S)

这种是最常见的对称型结构。上层是信号,下层是信号,中间是地层和电源层。这样做的优点是结构对称,翘曲小,两个信号层都能靠近参考面。

这个结构中,信号回流路径清晰,适合高速数字信号。如果需要控制阻抗,信号层靠近地层更容易实现精确计算。

2. 结构二:信号 – 电源 – 地 – 信号(S–P–G–S)

这种结构用于某些特定场景,例如两个电源层之间需要耦合。地层放在第三层,可以对底层信号提供参考。

它的缺点是结构不对称,上下布线层参考层距离不一致,容易产生阻抗差异。也不利于控制EMI。

3. 结构三:地 – 信号 – 信号 – 电源(G–S–S–P)

这种结构用于要求底层厚铜电源传输的应用。它让中间两个信号层靠得更近,有利于差分走线。

不过这种方式制造时容易变形,且上下层参考层距离不对称,信号回流可能不理想。

4. 结构四:电源 – 信号 – 信号 – 地(P–S–S–G)

与结构三相反,把电源放在顶部。这种方式用于顶部布置供电或PoE系统的情况。

仍然存在上下不对称的问题,适用于特定需求,不常用于通用设计。

从结构上看,结构一(S–G–P–S) 最为合理,适合大多数四层板设计。除非有特殊要求,建议优先选它。

三、合理的层压结构设计应满足哪些技术要求

设计一个好的层压结构,不能只看堆叠顺序,还要考虑信号质量、热分布、机械强度和制造工艺。下面逐项说明。

1. 信号完整性要求

高速信号必须有稳定的回流路径。层压结构中信号层应紧贴地层或电源层,形成良好的微带或带状线结构。

如果信号层浮在中间,且没有参考层相邻,会使信号杂散,容易引起反射和串扰。

所以,信号层要靠近地,优先保证回流路径短、阻抗连续。

2. 电源完整性和EMI控制

电源层与地层应靠得近,形成电容耦合结构。这样可以降低电源噪声,增强高频滤波能力。

如果电源层与地层相隔远,耦合能力差,容易引起EMI外泄,造成产品辐射超标。

电源和地层之间的介质厚度一般控制在0.1mm以内,形成大面积耦合板对。

3. 热分布均匀性

四层板的热通过铜层传导。如果电源层厚、地层薄,会形成局部热堆积,影响芯片散热。

建议上下层铜厚尽量一致,地层铺铜越多越好,形成热传导路径。

4. 制造可行性

PCB制造商对层压结构有一定工艺窗口。例如:

-

各层介质厚度不能太薄(一般不低于0.1mm);

-

铜厚偏差控制在±10%以内;

-

总板厚控制在1.0–1.6mm之间为佳。

设计时要根据厂商能力匹配材料规格。否则会因为不能加工而重新修改。

四、实际设计中的层压结构优化技巧

在工程实践中,我们需要根据电路实际情况,进一步对层压结构做调整,满足性能要求。

技巧1:高速走线优先靠近地层

如果有USB 3.0、HDMI、DDR等高速信号,应安排这些线靠近地层,走在1层或4层。这样信号回流路径最短,能减少串扰和反射。

如果实在需要走中层,必须确保中间一层是连续大面积地面。

技巧2:电源层与地层尽量紧贴

地层和电源层之间的介质越薄,耦合越强,噪声越小。

可以选择0.1mm的压合材料,把第二层设为地,第三层为电源。这种结构可以形成很好的电源滤波效果。

技巧3:中间信号层优先布双向线

如果两个中间层都是信号层,可安排一个层为水平方向走线,一个层为垂直方向走线,避免交叉干扰。

同时,注意不能出现浮地或不连续铜面,防止信号丢失。

技巧4:考虑阻抗控制的线宽和介质厚度匹配

如果要求阻抗控制为50Ω,可以根据PCB厂提供的介质常数和厚度,反推线宽设计。

例如,如果介质为FR-4,介电常数为4.2,厚度为0.15mm,线宽设计成0.25mm比较合适。

阻抗不对,会造成反射、信号劣化。

技巧5:对称设计减少板翘

上下结构应对称,比如上层是信号+地,下层就用信号+电源。铜面也尽量对称铺设。这样热应力平衡,减少翘曲。

如果上下铜厚差异太大,热冲击时容易造成层间开裂。

只要前期结构选得好,后期布局布线和调试都会顺利很多,也更容易量

830

830

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?