传统散热设计往往依赖单一手段,而现代高热器件的热流密度已突破10W/cm²,迫使我们必须构建三维热通道,将高热器件与散热孔阵列、铜层布局深度融合。

从被动散热到主动引导

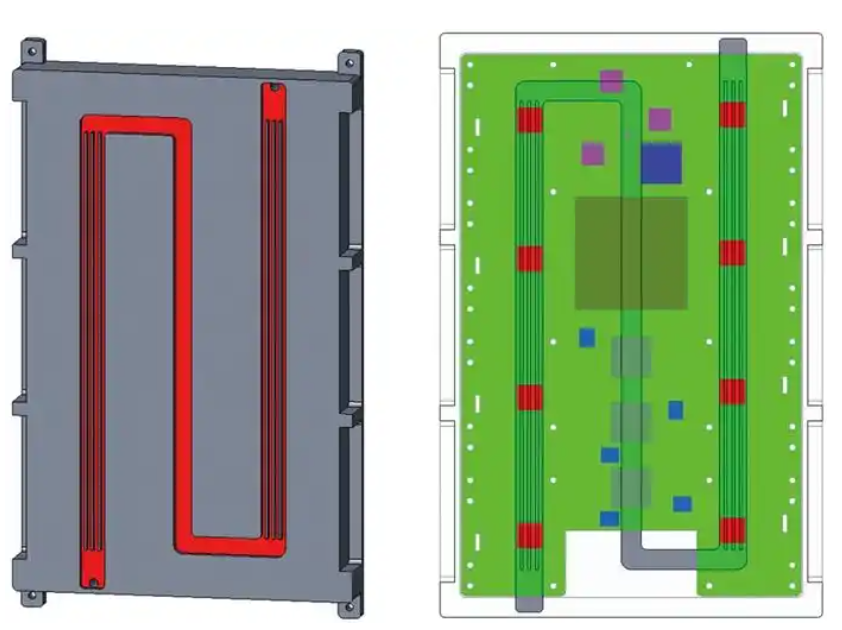

1. 热源分布的“热力图”

高热器件(如CPU、IGBT、激光二极管)的布局需遵循热流路径最短化原则。以四层板为例,建议将热源集中在内层电源平面附近,利用地平面形成“热沉效应”。例如,某电源模块设计中将MOSFET与散热片直接接触,下方布置0.5mm²热过孔阵列,使结温降低18℃。

关键参数:

-

热阻阈值:单个热源热阻应<0.5℃/W(参考JEDEC标准)

-

热扩散距离:高热区域边缘到散热孔间距≤3mm

2. 材料选择

-

基板材料:优先选用陶瓷基板(AlN,导热系数170W/m·K)或铜基覆铜板(导热系数240W/m·K)

-

铜箔厚度:高热区域采用3oz(105μm)厚铜,普通区域1oz(35μm)

-

导热胶:在芯片与散热片间填充导热硅脂(导热系数5W/m·K),降低接触热阻

从“点散热”到“面传导”

1. 孔径与密度

散热孔的孔径(D)与间距(P)需满足 D/P≤0.4,例如0.3mm孔径搭配0.75mm间距。实测表明,当孔密度达到200孔/in²时,局部热阻可下降40%。

工艺要点:

-

采用激光钻孔(激光波长1064nm)实现0.1mm级微孔

-

孔内镀铜厚度≥25μm,填充导热银浆(导热系数30W/m·K)

2. 阵列布局

-

星型布局:以热源为中心,呈放射状分布散热孔(如CPU下方布置8-12孔)

-

环形布局:针对环形发热器件,采用同心圆孔阵降低环流效应

-

盲埋孔结合:表层用盲孔快速导出热量,内层埋孔扩散至散热层

协同设计:

1. 热-电耦合

-

隔离带设计:在热通道与高速信号线间设置0.3mm宽隔离带(铺地铜)

-

过孔避让:散热孔距离信号过孔≥0.5mm,避免热应力导致焊盘开裂

2. 以六层板为例:

-

L1/L2:信号层+散热过孔阵列

-

L3:完整地平面(接所有散热孔)

-

L4:电源层(分割为多个热扩散区)

-

L5/L6:散热片安装层+导热垫

“热仿真闭环”怎么搞?

1. 热仿真工具的应用

-

ANSYS Icepak:模拟强制风冷下的气流分布(风速>2m/s时需考虑湍流效应)

-

COMSOL Multiphysics:分析瞬态热负荷下的温度梯度(重点关注焊点热疲劳)

2. 实测数据的“反向修正”

-

红外热像仪:捕捉热点位置(温差>5℃需优化)

-

热电偶阵列:监测关键节点温度(采样率≥1kHz)

热通道设计已从被动散热的“补救措施”升级为主动引导的“系统工程”。从材料、结构、工艺三维度构建热流网络。当热阻曲线与信号完整性曲线在PCB上完美交织时,电子产品的可靠性才能真正跨越温度的极限。

627

627

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?