目录

摘要

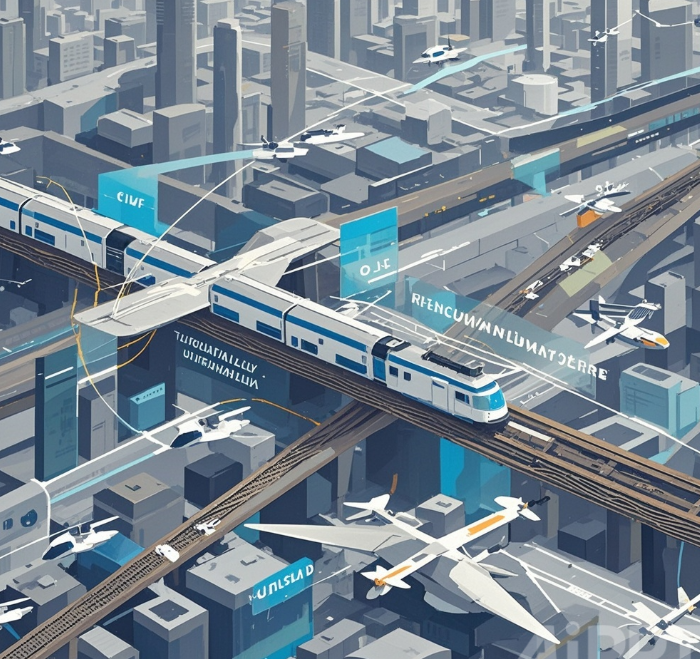

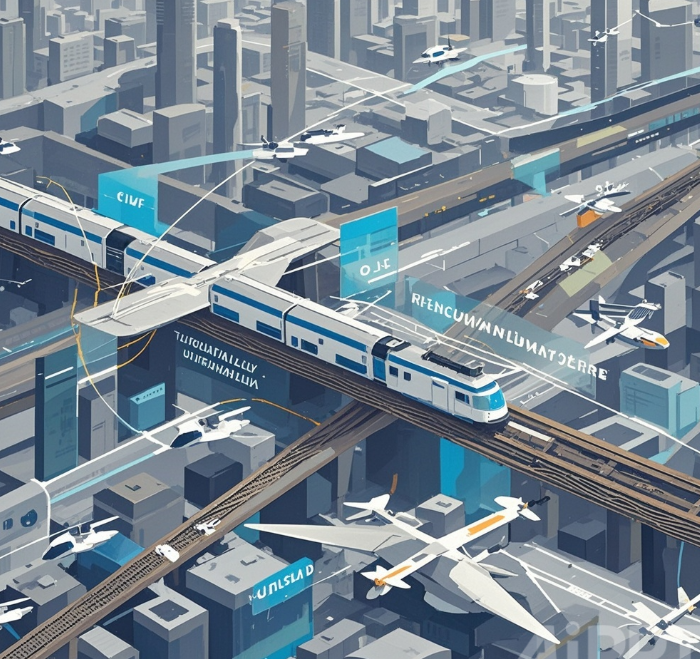

随着城市交通需求的日益增长与空域资源的逐步开放,低空经济与轨道交通系统的深度融合已成为智慧交通发展的重要方向。本文系统分析了"轨道+低空"融合系统的核心技术架构与算法原理,重点研究了轨道确定性控制、轨道不确定性传播、低空航线规划及空域智能管控等关键算法的数学模型与实现机制。研究表明,通过智能感知技术、可靠通信网络、空域智能管控和协同调度算法等核心技术的综合运用,轨道与低空系统可实现优势互补,在基础设施巡检、立体化物流运输和空轨联运客运等领域形成创新应用。未来,随着低空智联网、先进飞行器技术和统一标准体系的持续突破,"轨道+低空"模式将有力推动立体交通系统的构建,为城市交通治理提供新范式。

1 引言

全球城市化进程正加速推进,传统轨道交通系统面临高峰运力瓶颈、效率提升缓慢及基础设施维护难度大等挑战。与此同时,低空经济作为一种新兴经济形态,在政策支持与技术创新的双轮驱动下迅猛发展,以无人驾驶航空器和电动垂直起降飞行器为代表的新型航空器,正逐步改变传统运输与服务方式。

轨道与低空技术的融合,并非简单的能力叠加,而是系统层面的深度协同。轨道交通作为城市交通的"大动脉",具有大运量、高效率和规律性强的特点;低空飞行器则如同"毛细血管",具备灵活性高、突破地形限制和点对点直达的优势。二者结合可形成优势互补的立体交通网络,不仅能有效缓解地面交通压力,还能提升城市交通系统的整体效率与韧性。

算法原理作为轨道与低空融合的技术核心,其创新与发展直接决定了系统性能的上限。从轨道飞行器的线性化运动方程到低空无人机的智能路径规划,从大气密度不确定性传播到空域动态调度,这些算法共同构成了融合系统的智能基础。目前,这一融合领域已从概念验证逐步走向规模化应用。青岛"地下地铁运输+地上无人车末端运输+航空运输"的物流模式、卡斯柯的低空智能管控系统以及中国通号在重庆部署的低空智能巡检系统等实践案例,充分证明了"轨道+低空"融合的可行性与巨大潜力。

本文旨在系统梳理轨道与低空融合的技术体系与算法原理,深入分析各类核心算法的数学模型与实现机制,并展望该领域的未来发展趋势,为理论研究与工程实践提供参考。

2 轨道与低空核心技术体系

轨道与低空融合依赖多项核心技术的协同发展,这些技术共同构成了融合系统的基石。下表概括了四大技术领域及其主要功能:

表1:轨道与低空融合的核心技术体系

| 技术领域 | 主要技术组成 | 核心功能 | 关键技术挑战 |

|---|---|---|---|

| 智能感知技术 | 高清视觉识别、红外成像、AI算法 | 环境感知、状态识别、隐患检测 | 复杂环境适应性、识别精度 |

| 通信与定位技术 | 5G-A/6G专网、北斗高精度定位、多传感器融合 | 实时数据传输、厘米级定位、无缝覆盖 | 信号干扰、城市峡谷效应 |

| 空域智能管理 | 数字化空域建模、动态路径规划、空域动态分配 | 空域资源优化、冲突解脱、安全隔离 | 高密度交通流管理、有人/无人协同 |

| 协同控制技术 | 多智能体协同、空地联动调度、智能避让 | 任务分配、轨迹规划、应急响应 | 系统互操作性、实时决策 |

2.1 智能感知技术

智能感知是低空飞行器在轨道交通环境中实现自主作业的基础。通过搭载高清可见光相机、红外热成像传感器及激光雷达等多种传感设备,无人机可全面获取轨道设施及周围环境数据。这些数据经由YOLO、Mask R-CNN等AI算法实时处理,能够精准识别轨道裂缝、部件腐蚀、异物侵入等隐患。

在实际应用中,中国通号在重庆轨道交通5号线等4条线路部署的低空智能巡检系统,通过无人机搭载的高清摄像头和AI识别算法,可实时发现并回传影响隧道结构安全的大型施工机械信息。这一系统使巡检效率较传统人工方式提升50%以上,特别是在隧道内部和桥梁底部等人工难以触及的区域,实现了更全面的安全覆盖。

卡斯柯的无人机AI巡检系统则集成数字孪生与人工智能技术,能自动识别设备故障、环境异常等隐患,识别准确率超过90%,显著降低了人工巡检成本与安全风险。该系统已应用于滑县铁路专用线、无锡地铁保护区等项目,推动轨道交通运维模式从"故障修"向"状态修"升级。

2.2 可靠通信与精准定位技术

复杂城市环境中的可靠通信与精准定位是保障低空飞行器安全运行的关键。轨道交通环境电磁干扰多,传统无人机射频通信易受阻碍,需建立融合5G通信、卫星通信、Mesh自组网及轨道交通特有EUHT网络的多层次通信保障体系。

在定位技术方面,多传感器融合定位通过整合激光雷达、视觉传感器、里程计和惯性导航系统,有效提升无人机在复杂环境中的定位精度和可靠性。北斗系统提供厘米级定位与短报文通信功能,结合AI算法动态优化数据融合,使系统在复杂环境中的定位误差小于0.5米,满足无人机在卫星信号受限区域的精准作业需求。

3 核心算法的数学原理与实现

轨道与低空融合系统的智能核心体现在一系列精密算法上,这些算法构成了系统功能实现的理论基础。

3.1 轨道确定性控制算法

超低轨飞行器受到大气的严重影响,需要不断地实施轨道修正才能在标称轨道附近飞行。针对超低轨飞行器的轨道保持问题,可采用线性化运动方程的方法进行控制-1。

考虑地球非球形J2项摄动和大气阻力摄动,轨道运动方程可线性化为:

δx˙=A(t)δx+B(t)δuδx˙=A(t)δx+B(t)δu

其中,δxδx为状态偏差向量,δuδu为控制增量向量,A(t)A(t)和B(t)B(t)为系统矩阵。基于该线性化方程,可设计脉冲修正方法用于轨道保持,通过求解以下优化问题计算修正速度增量:

min∑i=1N∥Δvi∥s.t.∥δx(tf)∥≤εmini=1∑N∥Δvi∥s.t.∥δx(tf)∥≤ε

其中,ΔviΔvi表示第i次修正的速度增量,N为修正次数,εε为轨道精度要求。

数值仿真表明,对于轨道高度为120km的飞行器,飞行1h的最佳修正次数为6,所需速度增量为63.7971m/s-1。该方法能够保证飞行器不超出要求的精度通道,实现精准轨道保持。

3.2 轨道不确定性传播算法

在低轨卫星轨道不确定性传播中,大气阻力摄动会对低轨卫星轨道带来显著的不确定性。传统方法往往忽略大气密度不确定性,导致轨道预报误差较大-5。

考虑大气密度不确定性的轨道动力学方程可表示为:

r¨=−μ∥r∥3r+aJ2+adrag(ρ)+δar¨=−∥r∥3μr+aJ2+adrag(ρ)+δa

其中,rr为位置向量,μμ为地球引力常数,aJ2aJ2为J2项摄动加速度,adragadrag为大气阻力加速度,ρρ为大气密度,δaδa为其他摄动加速度。

基于自适应无迹变换方法,可通过神经网络建模对经验大气密度模型进行有效修正,并对修正后大气密度提供输入不确定性和模型不确定性的量化-5。自适应无迹变换方法通过对无迹变换方法中西格玛点在大气密度不确定性范围中的再采样,将大气密度不确定性纳入考虑,实现低轨卫星轨道不确定性的非线性传播。

该方法的数学表达为:

χi[a]=[x[a],x[a]±(n+λ)P[a]i],i=1,...,2nρcorr=fNN(ρmodel,θ)+ϵχi[a]ρcorr=[x[a],x[a]±(n+λ)P[a]i],i=1,...,2n=fNN(ρmodel,θ)+ϵ

其中,χi[a]χi[a]为增广西格玛点,P[a]P[a]为增广协方差矩阵,fNNfNN为神经网络修正模型,θθ为网络参数,ϵϵ为修正不确定性。

通过蒙特卡洛仿真验证,该方法在非高斯、非线性的不确定性传播过程中效果良好,对"香蕉"形不确定性分布依然有较好的近似,可以更好地描述低轨卫星轨道不确定性传播,从而提高碰撞概率计算的可靠性-5。

3.3 低空航线规划算法

低空航线规划需要在综合考虑航迹段长度和威胁环境的约束条件下,寻找最优飞行路径。DBBSO算法通过改进传统头脑风暴优化算法,在低空航线规划中表现出优越性能-3。

航线规划问题可描述为如下优化问题:

minPJ(P)=w1∑i=1N−1∥Pi+1−Pi∥+w2∑i=1NT(Pi)PminJ(P)=w1i=1∑N−1∥Pi+1−Pi∥+w2i=1∑NT(Pi)

其中,P={P1,P2,...,PN}P={P1,P2,...,PN}为航迹点序列,T(Pi)T(Pi)表示点PiPi处的威胁强度,w1w1和w2w2为权重系数。

DBBSO算法使用密度聚类算法替代了k均值聚类算法,提高了算法的寻优能力-3。算法步骤如下:

-

初始化:生成初始航迹点种群

-

密度聚类:使用DBSCAN算法根据航迹点密度进行聚类

-

个体生成:在每个聚类中生成新个体

xnew=xselected+ξ⋅n(μ,σ)xnew=xselected+ξ⋅n(μ,σ)

-

选择:根据适应度值选择优秀个体

-

迭代:重复步骤2-4直至收敛

仿真实验证明,改进后的算法较传统算法寻优能力更强,最终得到的航迹段更短,更适用于低空范围内的航线规划-3。

3.4 空域智能管控算法

随着低空飞行器数量的快速增长,空域智能管控成为保障低空与轨道协同运行的核心。卡斯柯基于近40年轨道交通智控技术积累,将大规模高密度交通流组织、动态路径规划、实时资源分配等成熟经验移植至低空场景,研发出低空智能管控系统-2。

该系统采用移动闭塞理念,为飞行器立体化形成类似安全罩的包络,通过速差分层管理让不同速度的飞行器有序运行在不同的飞行层-2。该理念的数学模型基于安全包络算法:

Si(t)={y∈R3:∥y−xi(t)∥≤R(vi,ψi)}Si(t)={y∈R3:∥y−xi(t)∥≤R(vi,ψi)}

其中,Si(t)Si(t)为飞行器i在时刻t的安全包络,xi(t)xi(t)为飞行器位置,R(vi,ψi)R(vi,ψi)为与速度vivi和环境因素ψiψi相关的安全半径。

空域智能管控系统通过数字化空域建模、动态计划流控等关键技术,构建覆盖"计划-调度-监视-运维"的全流程管控体系-2-6。该系统已在上海市静安区市北高新园区、福建南安交付投运,成功打造了可复制的区域级智能管控平台标杆。

4 应用场景与性能分析

轨道与低空技术的融合已在多个领域形成典型应用场景,展现出显著的技术优势和应用价值。

4.1 基础设施智能巡检

轨道交通基础设施规模庞大,传统人工巡检存在效率低、风险高、盲区多等问题。低空无人机与AI技术结合,正重塑巡检模式。

表2:低空智能巡检系统性能对比

| 巡检方式 | 效率 | 覆盖率 | 成本 | 安全性 | 识别准确率 |

|---|---|---|---|---|---|

| 传统人工巡检 | 基准 | 60-70% | 高 | 低 | 85% |

| 低空无人机巡检 | 提升50% | 95%以上 | 中 | 中 | 90%以上 |

| 无人机+AI巡检 | 提升2-4倍 | 98%以上 | 中低 | 高 | 95%以上 |

天津地铁在5、6、9、10号线及津静线保护区开展的无人机巡检项目,通过三大技术创新实现突破:智能航线规划精准规避建筑物障碍;AI毫秒级识别对桩基设备、挖掘机等高危机械及违规施工行为的识别准确率达95%以上;无人机机场自主作业实现无人机自主起降、自动充电与数据回传-4。

合肥轨道创新应用的"无人机+量子精密测量"系统,融合了低空智能巡检与量子精密测量两大核心技术,为国内首创-10。该系统使用无人机"特种兵"低空实时监测地面情况,地下有量子精密测量"哨兵"负责地下监测和预警地面情况,两者都装备了智能算法大脑,分工作明确、各显其能,共同协作实现轨道安全全方位监控与预警-10。

4.2 立体化物流运输

"轨道+低空"物流通过无人机"最后一公里"配送与轨道交通"干线运输"结合,构建高效立体物流网络。青岛地铁开创的"地下地铁运输+地上无人车末端运输+航空运输"模式,是国内首个集地铁接驳跨海直达、末端无人车运送、航空运输多式联运于一体的物流模式-9。

在具体实践中,青岛地铁利用地铁闲时运能开展轨道物流"地空联运"。通过8号线闲时运能运输快递,专用笼车装载,37分钟穿越海底段,使快递从市区到转运中心的全程运输时间缩短55%以上,从原来的3个多小时减少到约1小时20分钟-9。这种模式不仅提高了物流效率,还充分利用了轨道交通的闲置资源,实现了资源优化配置。

在多智能体协同调度算法的支持下,物流系统可实现整体优化:

min∑i=1M∑j=1Ncijxij+αmax(Tk)+β∑l=1LWlmini=1∑Mj=1∑Ncijxij+αmax(Tk)+βl=1∑LWl

其中,cijcij为从节点i到j的运输成本,xijxij为决策变量,TkTk为第k个任务的完成时间,WlWl为第l个资源的等待时间,αα和ββ为权重系数。

4.3 空轨联运客运

空轨联运客运系统主要表现为悬挂式空中轨道与传统轨道交通的衔接融合,形成多层次城市客运体系。参与建设的湛江西至海口站"空铁联运"项目,以"低空+轨道"模式替代传统的"火车+轮渡"模式,将两地间通行时间从4小时以上缩短至35分钟左右,极大提升了旅客出行体验-9。

空轨联运的调度优化模型可表示为:

min∑t=1T(w1∑i=1NDi(t)+w2∑j=1MEj(t))s.t.Ck(t)≤Ckmax,k=1,...,K∑i=1NFi(t)≥Dmin(t)mins.t.t=1∑T(w1i=1∑NDi(t)+w2j=1∑MEj(t))Ck(t)≤Ckmax,k=1,...,Ki=1∑NFi(t)≥Dmin(t)

其中,Di(t)Di(t)为第i个节点在时刻t的延误时间,Ej(t)Ej(t)为第j个航班在时刻t的等待时间,Ck(t)Ck(t)为第k种资源在时刻t的使用量,Fi(t)Fi(t)为第i个节点在时刻t的运输能力。

该算法通过终端位置预测模型和多属性决策,实现了在快速移动场景中的稳健网络选择,显著减少了候选网络数量和选择次数,从而降低了计算负载并提高了用户吞吐量-7。

5 挑战与展望

轨道与低空技术的深度融合面临多方面挑战,同时也孕育着广阔的发展前景。

5.1 技术整合挑战

算法整合复杂性是当前面临的主要挑战之一。轨道系统与低空系统在控制精度、响应时间和可靠性要求方面存在显著差异。轨道控制算法要求极高的确定性和可靠性,如超低轨飞行器的轨道修正算法需要考虑J2项摄动和大气阻力摄动的精确建模-1;而低空航线规划算法则需要应对动态不确定环境,如DBBSO算法需要在航迹段长度和威胁环境的多重约束下求取最优解-3。

通信架构的异构性也是技术整合的难点。轨道系统多采用专用通信网络,而低空飞行器则需要利用5G-A/6G、卫星通信等多模式通信资源。空间-空中-地面一体化网络中的网络选择算法需要解决由动态网络和终端移动性引起的频繁切换问题-7。

5.2 空域管理精细化挑战

随着低空飞行器数量的快速增长,空域资源的高效利用成为关键挑战。低空智能管控系统虽然引入了移动闭塞理念,通过速差分层管理让不同速度的飞行器有序运行-2,但在高密度、混合性能飞行器共存的环境下,空域动态分配和冲突解脱算法仍需进一步优化。

有人/无人飞行器协同是另一个待解决的关键问题。中国民航局原副局长李健强调,需加快300米以上空域有人机、无人机融合飞行验证,攻关智能避让、空域动态分配等关键技术,为大规模商业化扫清障碍-9。

5.3 基础设施与标准挑战

基础设施不完善制约了轨道与低空融合的规模化应用。河南省低空立体交通重大科技专项项目将"低空智联网技术"和"低空空域智能管控技术"作为重点研究方向,旨在构建适配地域特色的低空立体交通基础设施体系,破解低空立体交通基础设施建设瓶颈-9。

标准法规滞后于技术发展的问题同样突出。目前缺乏统一的空域管理、通信协议、数据安全和运维标准,导致不同系统间的互操作性受限。亟需构建跨领域的标准体系,为轨道与低空融合提供制度保障。

5.4 未来发展趋势

未来,轨道与低空技术融合将向智能化、自适应和一体化方向发展。基于深度学习的轨道不确定性传播算法将更加精确地描述大气密度不确定性对低轨卫星轨道的影响-5;空间-空中-地面一体化网络选择算法将基于位置预测模型和多属性决策,提供更精准的网络切换-7。

低空智联网技术的成熟将实现低空飞行器的大规模协同运行。卡斯柯的低空智能管控系统通过数字化空域建模、动态计划流控、安全包络等关键技术,构建覆盖"计划-调度-监视-运维"的全流程管控体系,为"万点起飞,万点降落"的未来图景筑牢技术根基-2-6。

量子精密测量等新兴技术的引入将开辟新的应用领域。合肥轨道融合低空智能巡检与量子精密测量两大核心技术,首创全空间智能感知巡检系统,通过无人机"特种兵"和量子精密测量"哨兵"的协同,实现轨道安全全方位监控与预警-10。

604

604

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?