一种用于无线网络应用的基于混合混沌系统的轻量级高效数字图像加密

摘要

由于大多数无线网络的处理能力和其他约束有限,许多现有的安全算法未考虑网络效率。这是因为这些安全解决方案通常会产生难以接受的开销,并且仅针对标量数据的安全进行考虑,不适合数字图像等其他数据类型,从而影响了所提供的安全级别和网络性能。因此,本文提出了一种基于混沌算法的轻量高效安全方案,以高效加密数字图像。所提算法将数字图像的处理分为两个阶段:首先,将数字图像分割成块,并在频域而非红绿蓝(RGB)域中进行处理以实现压缩。其最终目标是减小图像大小以加快加密过程,并打破图像像素值之间的相关性。其次,在密钥生成、置换和替代阶段采用二维Logistic混沌映射,以实现图像像素置乱和换位。此外,在扩散阶段使用二维Henon混沌映射来改变像素值,以提高所需的安全级别并抵抗各种安全攻击。基于标准测试图像的安全性能分析表明,所提方案优于其他现有技术的性能。

1. 引言

通过无线信道进行通信容易受到多种安全挑战的影响,这些挑战与在开放和共享介质上传输数据相关。在无线网络中,大量应用涉及传输不同类型的数据,如标量数据、静态图像、视频和实时流媒体多媒体数据。这些类型的数据具有不同的特征,并且需要不同的高效传输要求。其中一项要求是提供一种高效且轻量级的安全与隐私保护机制。这里的效率指的是能够抵御大多数类型攻击的强安全级别,而轻量级则指合理的计算和通信开销,不会影响整体网络性能。因此,任何提出的安保方案都应提供保护,在考虑无线网络的各种约束和限制(包括带宽、数据速率、数据包大小、处理能力、时间交付、能耗等关键因素)的同时,该网络能够抵御不同类型的攻击。除了无线网络的特性和限制外,相机传感技术的进步以及社交媒体应用在无线网络上的广泛普及,增加了交换数据的容量和类型。其中一种数据类型是数字图像,与普通的标量数据相比,数字图像在高容量(大容量)、相邻像素间的高相关性以及实时应用的时间交付约束方面具有不同的特性。这些特性引发了使用图像压缩方案来减少交换数据大小的问题。此外,它们也凸显了对高效加密技术的需求,以取代现有的传统标量数据加密技术,因为这些技术不适用于现代无线网络中的图像加密,尤其是在数字图像传输的机密性、完整性和真实性方面。此外,图像加密技术必须是轻量级的,且不会在网络性能(如处理、能耗和时间消耗)上造成明显下降。

理论上,通过压缩来减小数据大小的概念与通过加密数据来实现机密性和完整性的概念看似矛盾。然而,这两个概念可以结合使用,以最大化优势,并在安全高效地交换大量数据时获得最佳效果。通常,压缩与加密的结合可通过三种技术实现,如图1所示:1)先使用压缩方案,然后使用加密方案(压缩‐加密)。2)先使用加密方案,然后使用压缩方案(加密‐压缩)。3)在单一过程中同时采用两种方案(混合压缩‐加密)。本文提出了先压缩后加密(CE)技术,其中首先采用压缩方案以减小图像大小,从而加速加密过程;其次通过压缩打破相邻像素间的高度冗余,以提高加密方案的效率。随后,采用所提出的加密方法进行处理。

1.1. 图像压缩

如图2所示,图像压缩可以理解为一种生成比特数更少的表示形式的过程,与原始图像相比不会造成可感知的信息损失。根据可逆性,压缩方案分为两大类:无损和有损。在无损压缩方案中,可以从压缩数据中完全恢复原始图像,且不丢失任何比特,该方案适用于文本和科学图像。另一方面,由有损压缩方案重建的图像与原始图像不完全相同,但在大多数情况下,丢失的数据并不显著。

文献中存在许多基于不同变换的压缩技术,例如卡亨南‐洛维变换(KLT)、离散傅里叶变换(DFT)、离散小波变换(DWT)和离散余弦变换(DCT)。尽管KLT的压缩性能是最优的,但它并未被广泛认知,至今仍未应用于标准的图像压缩方案中。与其他技术相比,DCT方案由于具有DCT均匀化扩展特性,并且使用实数运算,能够有效减少块效应。基于数字的计算。离散余弦变换算法因此变得更简单、更快,且在标准数字图像压缩方案(如JPEG、MPEG、H.261)中更为常用。离散余弦变换的这些特性使其更适合满足无线应用的需求。

1.2. 图像加密

已经开发了广泛的密码技术和方法来保护传输的数据。然而,大多数这些算法在处理图像数据时存在一些缺点,例如密钥空间小、安全级别低以及计算复杂度高。为了应对图像保护中的这些挑战,人们提出了许多基于混沌的加密算法。这些基于混沌的安全方法具有多种有益的安全特性:非周期性、不可预测性和非线性、对初始条件和参数的高度敏感性、遍历性、伪随机性,以及其他良好的置换和扩散特性。在图像密码学中,一种著名的混沌映射是二维Logistic映射,因其上述特性以及快速计算能力,使其非常适用于无线网络通信中的图像加密。二维Logistic映射由以下方程表示:

$$

x_{i+1} = r \times (3y_i + 1) \times x_i(1 - x_i) \

y_{i+1} = r \times (3x_i + 1) \times y_i(1 - y_i)

$$

其中$x_0$和$y_0$是初始状态,r是系统参数。如果系统参数$r \in [1.11, 1.19]$,则二维Logistic映射呈现混沌行为。关于生成值的表示的更多细节,请参见[17]。

1.3. 论文贡献

本文提出了一种基于混合混沌系统的高效轻量级图像加密方案。我们提出的安保方案分为两个阶段实现:图像压缩和图像加密。采用基于离散余弦变换的压缩方法减小图像大小,从而加快加密过程,并降低计算和通信需求。此外,离散余弦变换将图像转换到频域而非RGB空间,因此消除了相邻像素之间的相似性,提高了所提出加密方案的安全性效率。

图像加密阶段由四个步骤组成。我们首先基于二维Logistic映射生成一个用于图像加密过程的密钥。生成的密钥长度为256位,以提供较大的密钥空间并抵御大多数类型的攻击。然后,在置换阶段使用二维Logistic映射仅对像素的行和列进行置乱,而不是对图像中的每个像素都进行置乱,以进一步降低计算开销。在此阶段,明文图像被视为一个二维数组矩阵(M列和N行)。利用二维Logistic映射,分别生成长度为M和N的两个混沌序列,用于执行行/列置乱操作,从而获得置乱后的图像。接着在扩散阶段,我们采用另一种混沌映射以提高安全级别,即使用二维Henon映射来改变置乱后图像的像素值。具体做法是首先将图像划分为$S \times S$块,其中S根据明文图像格式确定($4 \times 4$用于灰度或RGB图像,$32 \times 32$ 用于二值图像)。然后将每个块的像素与由Henon映射生成的随机序列矩阵进行混合。最后,还增加了一个替换阶段,使用由二维Logistic映射生成的参考矩阵对每个扩散后的图像像素进行移位操作。

仿真用于性能评估表明,本文提出的方法方案满足图像安全需求的要求。

2. 相关工作

Ankita等[20]提出了一种基于混沌混淆‐扩散策略和混沌离散分数随机变换(DFRNT)的多图像加密技术。所提方案首先通过组合三幅图像的偶数位和奇数位生成一幅合成图像。然后,采用四种混沌映射——阿诺德猫映射(ACM)、Logistic‐Tent映射(LTM)、Logistic‐Sine映射(LSM)和Tent‐Sine映射(TSM)——对合成图像的像素值进行置乱和扩散。尽管作者表明其方案获得了良好的安全性结果,但仍需要额外的存储空间来保存三幅图像以进行处理。此外,其混淆‐扩散方案使用四种混沌映射逐像素处理合成图像,导致系统复杂度增加。

为了抵抗已知明文攻击和选择密文攻击,Yueping等人[21]提出了一种基于超混沌的图像加密算法,该算法采用五维多翼超混沌系统。在此方案中,密钥由与原始图像相关的超混沌系统生成。然后,采用像素级和比特级置换,并随后进行扩散操作以改变像素值。然而,这种比特级算法效率不高,并且需要大量混沌迭代来进行比特级分解。此外,混沌映射的初始条件固定在密钥或明文上,这可能会导致对已知明文和选择明文攻击的抗性风险,如Zhang等人[22]所述。Bhaskar和Tarni[23]提出了一种基于交叉耦合混沌Logistic映射并使用两组密钥的图像加密技术。在此方案中,从Logistic映射生成两个伪随机数序列:第一个序列用于对明文图像进行置乱,而第二个序列用于生成随机脱氧核糖核酸(DNA)序列。接着,使用第一个随机序列对明文图像进行置乱,并通过DNA计算进行加密。然而,所提出的技术除了浮点运算和转换操作外,还使用了多轮迭代过程,这在延迟和所需处理能力方面引入了相当大的开销。

Yashasvee等人提出了一种基于二维Logistic映射和高级加密标准(AES)的改进型彩色图像加密方案[24]。然而,AES作为一种对称分组密码,并不是一种用于图像加密的轻量级方案,因此在复杂性和时间约束方面不适合无线通信。这一点在其对AES加密的时间分析中已明显体现。Prusty等人提出的方案[25],通过使用阿诺德猫映射置乱图像像素位置,并利用Henon映射生成伪随机数(安全密钥),来实现图像的加密与解密。随后,对像素值和Henon映射生成的密钥值进行异或(XOR)操作。该方案中的置乱过程针对图像的每个像素位置进行,导致耗时较长,尤其对于大尺寸图像而言。一种图像加密算法。

Sekertekin和Atan提出了一种基于Ikeda和Hénon映射的方法[26],该方法首先使用Ikeda映射对图像的行和列进行打乱,然后利用Henon映射改变像素值,之后再次使用Ikeda映射对图像像素进行打乱。该方案中的安全密钥仅由两种混沌映射的参数和初始条件生成,这意味着密钥空间较小,从而降低了方案的安全级别。

Gopalakrishnan等人提出了一种基于混沌的图像加密方案[27],采用置乱与扩散结构。所提加密方案经历三个阶段:混合过程、置换过程和扩散过程。在混合阶段,使用Logistic映射降低图像质量。在置换阶段,利用帐篷映射对明文图像像素进行多轮像素置乱。在扩散过程中,通过与随机二进制序列进行异或操作来改变和处理已置乱的图像像素。

Rani和Kumar[28]提出了一种图像安全方案,该方案使用混沌Logistic映射进行像素置乱,并采用改进的RC4流密码进行图像加密。Kester等人[29]提出了一种混合加密技术,用于Diffie‐Hellman公钥密码学与像素置乱算法之间的数字图像加密。在该所提方案中,首先使用Diffie‐Hellman密钥交换算法在发送方和接收方之间交换安全密钥。然后,由第一方的私钥和第二方的公钥生成共享密钥,并通过MD5算法进行哈希。生成的密钥随后用于加密图像像素。最后,通过像素置乱和位移算法对加密后的图像进一步混淆。在[27–29]的研究中我们注意到,加密过程也是以逐像素方式进行的,这需要额外计算和处理时间。

Majid等人提出了一种基于高水平混沌映射和改进的引力模型的图像加密方案[30]。在该所提方案中,首先计算整个图像像素值的总和,并将其用作正弦幂Logistic混沌映射的初始状态条件。然后,通过使用交叉映射对原始图像进行像素置乱。之后,利用位异或操作将置乱后的图像像素与引力模型结合进行加密。然而,该方案在置乱阶段涉及每一个图像像素,并且还依赖于对置乱后图像的每个像素进行逐位异或操作以生成加密图像。Xie等人提出[31],由于三维(3D)光学混沌Arnold猫映射相比一维和/或二维混沌映射具有更高的安全性和更快的速度,因此可用于打乱图像像素的位置。然后通过使用Logistic映射和异或操作改变像素值来混淆置乱后的图像。该方案基于光学混沌,需要附加硬件如光学激光器,而这些设备仅用于密钥生成。此外,该系统中的置乱过程是在图像像素级别上完成的。Hazarika等人提出了一种基于小波的部分图像加密方法[32]。在该所提方案中,通过使用离散小波变换(DWT)技术、像素置乱以及像素值更改来部分加密数字图像。DWT用于将图像分解为子带,然后仅对一个子带(LL低频子带)进行加密,因为它包含了大部分信息。随后使用混沌Logistic映射进行像素置乱和修改。尽管DWT能够保持处理后图像的大部分质量,但与其他技术(如DCT[33])相比,它增加了大量计算复杂性并需要更长的处理时间。

3. 所提出的加密方案

大多数用于保护图像安全的加密算法基于值更改和像素混洗的组合。在本文中,我们提出了一种新颖的轻量级且高效适用于无线网络应用的基于混沌的图像加密方案。所提方案包含两个阶段:压缩和加密。我们首先利用基于DCT变换的图像压缩技术的优势,以减小图像大小并加快处理速度。然后,我们采用基于二维Logistic映射和二维Henon映射的四个阶段的图像加密来提高所提方案的安全级别。在加密阶段的第一步中,我们生成一个密钥,用于图像加密的其他阶段:置换、扩散和替换。图3展示了我们提出的图像加密方案的框图。

3.1. 图像压缩

为了加快所提出加密方案的执行时间并提高其安全性效率,我们选择使用DCT技术进行图像压缩,因其具有理想特性。例如,与其他压缩技术相比,DCT具有更高的压缩比,且所需的计算处理能力较低,尤其是在采用其近似实现[34,35]时。此外,DCT将图像转换到频域而非RGB空间,从而消除了相邻像素之间的相关性,进而提高了所提出加密方案的安全性效率。此外,与其他技术相比,DCT方案由于具备DCT均匀化扩展特性,并且采用基于实数的计算,因此减少了块效应。这使得DCT算法更为简单、快速,并广泛应用于JPEG、MPEG、H.261等标准数字图像压缩方案中。

DCT属于16种三角变换中的一种,此处用于改变图像像素信息的表示形式,使数据更易于压缩。第二类DCT(或二维DCT)将像素信息的空间表示转换到空间频域。一个大小为$M \times N$、像素强度为$f(x,y)$的图像块,根据以下公式被变换为一组系数$F(u,v)$:

$$

F(u, v) = \frac{2}{\sqrt{M \times N}} C_u C_v \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) \cos\left(\frac{(2y+1)v\pi}{2N}\right) \cos\left(\frac{(2x+1)u\pi}{2M}\right)

$$

其中 $x, u = 0,1,…, M-1$ 且 $y, v = 0,1,…, N-1$

$$

C_u =

\begin{cases}

\frac{1}{\sqrt{2}}, & u = 0 \

1, & \text{otherwise}

\end{cases}

\quad

C_v =

\begin{cases}

\frac{1}{\sqrt{2}}, & v = 0 \

1, & \text{otherwise}

\end{cases}

$$

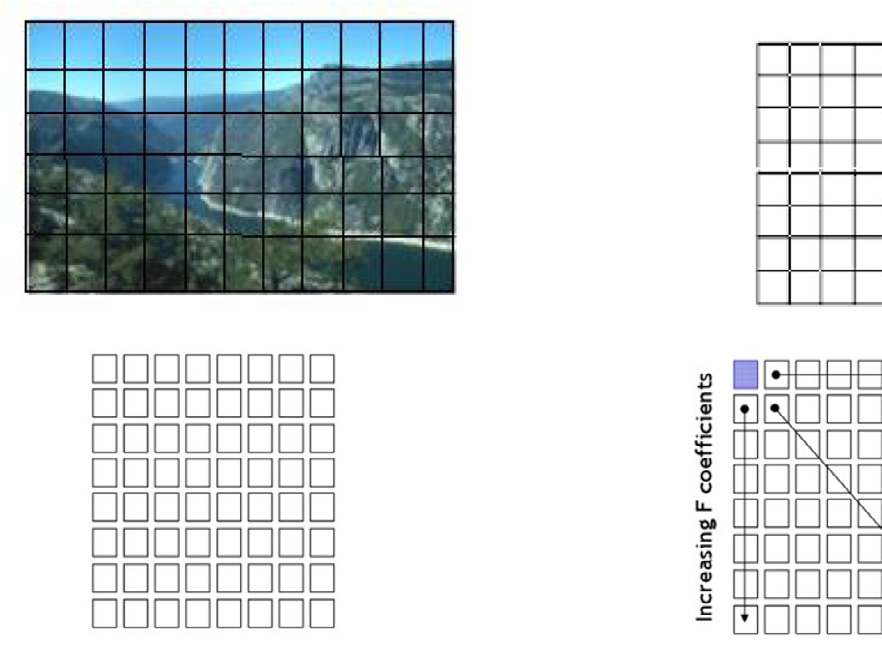

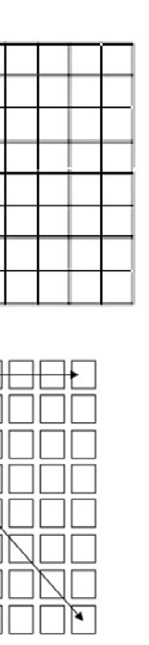

我们使用公式(2)将未压缩的原始图像中的一个块转换为矩阵$F(u, v)$,其大小与原始图像$M \times N$的块相同,此处两个转换参数$u$和$v$指向空间频率。离散余弦变换方法用于大压缩应用,通常通过从原始图像(灰度或每个颜色平面)中取$8 \times 8$块来计算,如图4所示。

对 $8 \times 8$块应用DCT变换后,会产生64个系数:位于左上角的直流项和低频交流分量,这些对人类视觉系统最为重要;其余的高频交流系数则重要性较低。接下来通过量化步骤保留重要系数并舍弃其他系数。根据所需的图像质量和压缩比,可以采用多种不同的量化表和量化值。图5显示了压缩前后的原始图像。尽管压缩后的图像大小减少了8倍,但肉眼无法察觉差异,这是因为我们保留了基本结构和重要信息。

原始图像,b)压缩图像,c)图像信息。)

原始图像,b)压缩图像,c)图像信息。)

3.2. 密钥序列生成器

我们提出的安保方案使用对称密钥进行图像加密和认证。因此,只有共享相同密钥的授权节点才能正确地交换和还原原始图像。此处,密钥生成基于二维Logistic映射和Henon映射,因为它们具备前述多种优良的安全特性。其中之一是对混沌映射参数和初始条件变化具有高度的密钥敏感性。此外,该方案提供较大的密钥空间,以增加抵御各类攻击的难度,并抵抗暴力破解攻击[36]。密钥(K)的大小为256位,被分为五个部分:$x_0$、$y_0$、$r$、$T$和$R$,如图6所示。注意,$(x_0, y_0) \in (0,1)$ 是二维Logistic映射和Henon映射的初始状态,$r \in (1.11,1.19)$ 是二维Logistic映射的系统参数。

为了提高所提方案的安全级别,生成密钥时也使用了原始图像$f(i,j)$的信息。因此,我们将控制参数$T$和迭代次数$R$与密钥合并,其计算方式如下:

$$

T = (\text{Sum} \cdot L) \times x_0 \mod 1

$$

$$

R = \left(\sum_{i=1}^{M} \sum_{j=1}^{N} f(i, j) \mod 3.1\right) + 2

$$

其中$\text{Sum} = \sum_{i=1}^{M} \sum_{j=1}^{N} f(i, j)$,L为系统常数。$x_0$、$y_0$、$r$和$T$的小数部分每个转换为52位的二进制格式,$R$用48位数字表示。在求得参数$T$和$R$后,可通过以下方程在每次迭代中求得初始状态:

$$

X_{i0} = (T + x_0 \times i) \mod 1

$$

$$

Y_{i0} = (T + y_0 \times i) \mod 1

$$

$$

r_i = (T \times i \times r) \mod 0.09 + 1.11

$$

其中,$X_{i0}$、$Y_{i0}$和$r_i$是第$i$次迭代中二维Logistic/Henon映射的初始值和参数,$1 \leq i \leq R$。

现在,由二维Logistic映射生成的伪随机数序列受密钥控制,已准备好用于图像加密的后续阶段。请注意,在接收端应使用相同的密钥(K)来解密图像并恢复原始信息。密钥(K)的生成过程如算法1所示。

3.3. 图像置换过程

为了使黑客更难预测图像像素值,我们通过使用图像置换过程来打破相邻像素之间的高相关性。在此置换阶段,我们仅对压缩图像的行和列位置进行打乱,以降低计算开销,从而使任意像素可在压缩图像中随机移动到任意位置。该操作通过使用二维Logistic映射并结合已建立的密钥生成两个随机序列:X序列和Y序列来实现。其中,X序列为二维Logistic映射的x坐标随机序列,大小为M(图像宽度);Y序列为生成的随机序列的y坐标,大小为N(图像高度)。随后,X序列和Y序列被转换为唯一整数。

$$

X_{seq} = (X_1, X_2, …, X_M) \mod M + 1

$$

$$

Y_{seq} = (Y_1, Y_2, …, Y_N) \mod N + 1

$$

假设压缩图像的大小为$M \times N$,其中$N$和$M$分别是像素的行数和列数,则我们使用$Y$序列对压缩图像的行进行排序,并使用$X$序列对压缩图像的列进行打乱,如算法2所述。

3.4. 图像扩散过程

为了进一步提高我们提出的图像加密方案的安全级别,我们实施了图像扩散过程,在该过程中改变图像的像素值。在扩散阶段,我们采用二维Henon混沌映射,因为它利用由混沌映射的初始值和系统参数组成的密钥,能够构建一个强健的加密系统。如果不知道该密钥,就很难从看似随机数的加密值中恢复出明文图像像素。Henon混沌映射是一种具有吸引子表示的离散时间动态系统和二维可逆映射。我们使用该映射生成一个随机序列,用于对置换阶段输出的置乱后的图像像素进行加密。

二维Henon映射定义如下:

$$

X_{i+1} = 1 - a \times X_i^2 + Y_i \quad \text{and} \quad Y_{i+1} = b \times Y_i

$$

其中$i = 0, 1, 2, \cdots$,$(x_0, y_0)$为初始条件值。$(a, b)$为系统参数,分别为1.4和0.3,以实现混沌行为。我们生成两个大小为$S \times S$的矩阵的伪随机数(X)和(Y),其中$S$为处理图像块的大小,取决于图像格式(若图像为灰度或RGB彩色图像,则等于4;若为二值图像,则等于32)。然后将这两个矩阵相乘,构造一个矩阵(Z)。接着,利用公式(11),将Z矩阵的十进制随机数值转换为范围在(0–255)内的整数($K_1$),并将其转换为每个8位的二进制表示。

$$

K1_{ij} = \lfloor Z_{ij} \times 10^{10} \rfloor \mod 256

$$

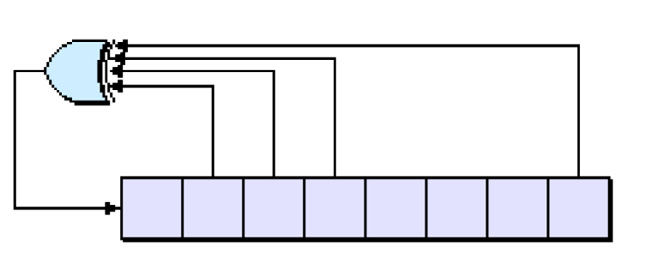

然后,我们使用8位线性反馈移位寄存器(LFBSR)和约定的初始种子(如10111101),生成大小为$S \times S$的$K2$矩阵,如图7所示。之后,我们在$K_1$和$K_2$之间进行逐位异或操作,以得到最终随机序列(W)矩阵。

$$

W_{ij} = K1_{ij} \oplus K2_{ij}

$$

最后,灰度置乱图像的$S \times S$块通过生成的随机序列进行异或操作以生成扩散图像(DI)。该过程对所有图像块重复进行,并多次迭代。

$$

DI_{ij} = PI(i, j) \oplus W_{ij}

$$

如果数字图像是彩色的,则该扩散过程将应用于每个图像平面 (RGB)。如果置乱后的图像$M \times N$的大小不能被处理块大小$S \times S$整除,则我们针对区域$S \times \lfloor M/S \rfloor \times S \times \lfloor N/S \rfloor$应用该扩散过程。

3.5. 图像像素替代

为了增强所提方案的加密特性,并扩散明文图像与密文图像之间的相关性,我们增加了一个称为图像像素替换的过程。在图像像素替换阶段,基于置换阶段生成的两个随机序列所决定的参考矩阵$(I)$,随机改变像素值。

使用二维Logistic映射生成X序列和Y序列。将这两个随机序列相加以生成一个随机序列,即$Z$序列= X序列+ Y序列。我们将$Z$序列中的随机数排列成矩阵$Z$,然后使用块函数$I$将$Z$矩阵的每个$S \times S$块转换为整数随机数,如公式(14)所述,其中$gN$、$gR$、$gS$、$gD$在公式(15)中定义。

$$

I =

\begin{bmatrix}

gN(S_{1,1}) & gR(S_{1,2}) & gS(S_{1,3}) & gD(S_{1,4}) \

gR(S_{2,1}) & gS(S_{2,2}) & gD(S_{2,3}) & gN(S_{2,4}) \

gS(S_{3,1}) & gD(S_{3,2}) & gN(S_{3,3}) & gR(S_{3,4}) \

gD(S_{4,1}) & gN(S_{4,2}) & gR(S_{4,3}) & gS(S_{4,4})

\end{bmatrix}

$$

$$

gN(d) = \tau(2d) \mod F \

gR(d) = \tau(\sqrt{3}d) \mod F \

gS(d) = \tau(d^3) \mod F \

gD(d) = \tau(4d) \mod F

$$

其中$\tau(d)$通过截断小数部分的8位数字将十进制数转换为整数,$F$表示明文图像的灰度级数(若为二值图像,则$F=2$;若为8位灰度图像,则$F=256$)。

现在,可以通过将扩散后的图像中的每个像素与矩阵$I$中的随机数值在$[0, F-1]$的整数空间上进行移位,从而得到替换后图像(SI),如公式(16)所示:

$$

SI = (DI + I) \mod F

$$

4. 仿真结果与性能评估

为了评估所提出图像加密方案的性能并检验其安全性效率,我们在Matlab平台上进行了多次仿真实验。实验环境为配备Intel(R) Core(TM) i7 1.6 GHz处理器和4GB内存的计算机,操作系统为Windows 8专业版,使用Matlab R2012b软件。在仿真中,我们选用了来自CMU和南加州大学SIPI数据库的不同标准测试图像,以便将我们的结果与近期提出的其他算法[26,27,30,37–39]进行比较。

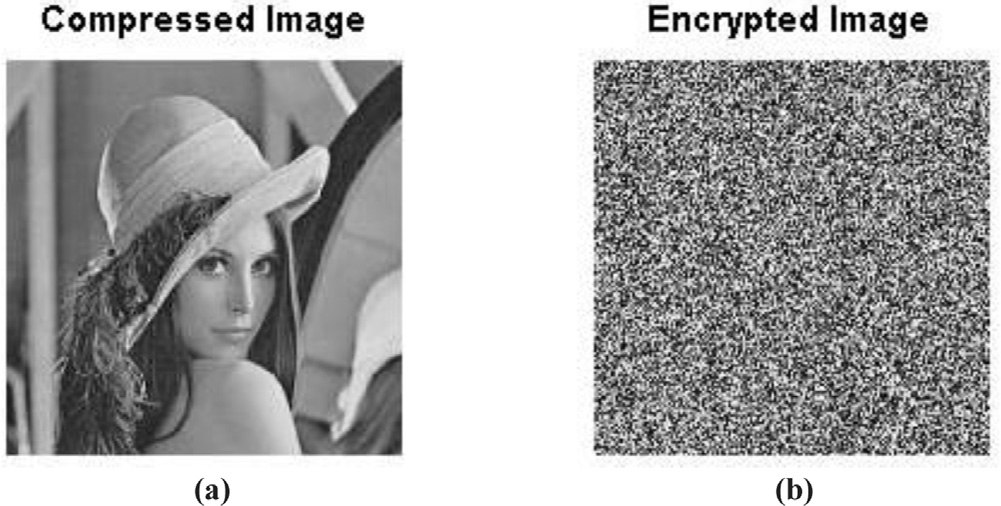

仿真结果表明,我们所提方案利用选定的密钥将图像加密为类随机密文图像(如图8所示),并能抵抗大多数密码分析攻击。此外,实验结果表明,在各种安全性分析下,我们所提方案优于其他现有的混沌图像加密方案。具体而言,我们使用不同的实验和安全分析工具对算法进行了测试,包括:统计分析(直方图和相邻像素相关性)、密钥空间和密钥敏感性、信息熵测试以及差分攻击分析。

压缩明文图像,b ) 密文图像。)

压缩明文图像,b ) 密文图像。)

4.1. 直方图分析

测试所提出的安保方案加密强度的最直接方法之一是直方图分析,该方法用于衡量加密图像抵抗统计攻击的能力。一个良好的安全图像加密系统应将图像加密为具有均匀分布像素值的类随机密文图像。直方图显示了像素强度值与其出现次数之间的关系,换句话说,即像素在图像中的分布情况。我们通过所提出的加密方案计算了明文压缩图像和加密图像的直方图,如图9所示。从直方图可以看出,明文图像的直方图结构倾斜,类似于原始图像,但加密图像的直方图是平坦的,并且没有任何关于原始图像的线索。因此,利用直方图信息进行的统计性密码分析攻击是不可能的。

4.2. 相邻像素的相关性

原始数字图像的特征之一是存在较高的信息冗余。正因如此,水平、垂直和对角方向上的相邻像素之间具有较强的空间相关性。我们已在压缩阶段利用图像中的高信息冗余来减小其大小。此外,一个良好的图像加密算法应能在加密图像中打破所有方向上的像素相关性,以抵御统计攻击。相关系数由以下方程计算:

$$

E(X) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} X_i \

D(X) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (X_i - E(X))^2 \

\text{cov}(X, Y) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} ((X_i - E(X))(Y_i - E(Y))) \

r_{xy} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)} \times \sqrt{D(Y)}}

$$

其中$X$和$Y$表示两个相邻像素的像素值,$N$为像素数量,$E(X)$和$D(X)$分别表示期望和变量方差,$r_{XY}$为相关系数。我们使用此分析来展示在明文压缩图像和密文图像中随机选取的像素对之间的相关性。该分析按照4.2节中的方程,在水平、垂直和对角方向上随机选取30000对相邻像素进行。图12展示了使用所提方案对Lena图像加密前后,三个方向上相邻像素的相关性分布情况,其中x轴表示随机选取像素的强度值,y轴表示对应相邻像素的强度值。使用其他测试图像也得到了类似的结果,数值结果如表1所示。

从图12可以看出,Lena加密图像在所有方向上的相邻像素相关性被完全破坏,这使得通过统计攻击难以预测。这意味着密文图像的相邻像素分布具有良好的随机性。

表1 不同测试图像相关性分析的数值结果。

| 图像名称 | Rxy_V | Rxy_H | Rxy_D | 图像名称 | Rxy_V | Rxy_H | Rxy_D |

|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|

| 狒狒_gray | 0.9039 | 0.8948 | 0.8214 | 狒狒_gray | -0.0054 | -0.0059 | -0.0068 |

| Lena_gray_256 | 0.9855 | 0.9692 | 0.9539 | Lena_gray_256 | -0.0052 | 0.0132 | -0.0124 |

| Lena_gray_512 | 0.9914 | 0.9827 | 0.9734 | Lena_gray_512 | -3.0213e-04 | 0.0053 | 0.0032 |

| 相机_Man | 0.9918 | 0.9869 | 0.9784 | 相机_Man | 0.0339 | 0.0002 | 0.0124 |

表2 相关性分析的比较结果。

| 加密方案 | Rxy_V | Rxy_H | Rxy_D |

|--------|-------|-------|-------|

| 所提方案 | -0.00032 | 0.0053 | 0.0032 |

| YeterSekertekin等[26] | 0.0022 | 0.0042 | -0.0041 |

| M.Majid等[30] | 0.0065 | 0.0129 | 0.0013 |

| Gopalakrishnan等人[37] | 0.0023 | -0.0021 | 0.0132 |

| 张玉树等[38] | 0.0011 | 0.0018 | -0.0012 |

使用所提方案加密后的图像具有高度分散性,且与明文图像的相关性极低。表2展示了针对Lena图像与其他所提算法的比较结果。从比较表中可以看出,与近期其他研究相比,本方案在多数情况下表现出更好的安全性效率,同时实现了快速且轻量级的实现。

4.3. 信息熵测试

在信息论中,熵是衡量信息源混乱程度/不可预测性的指标,因此该指标可用于测试加密图像中像素值的随机性。图像熵测试$H(S)$定义如下(单位为比特):

$$

H(S) = \sum_{i=1}^{m} P(X_i) \log_2 \frac{1}{P(X_i)}

$$

其中,$m$是信源发出的符号(像素灰度级)的数量,$P(X_i)$表示符号$Xi$的概率。一个好的图像加密方案应在所有符号(灰度级)均匀分布时获得$H(S)$的最大值。即具有相等的概率。因此,当熵测试结果小于最大值时,符号值可能具有可预测性,并可能引发安全问题。如果我们假设一个像素值由8位表示,则灰度级数量为$2^8 = 256$,最大熵为$H(S) = 8$。表3显示了使用提出的安保方案对不同测试图像进行加密前后各自的熵值:

表3 不同测试图像的熵测试。

| 图像名称 | 熵_明文 | 熵_加密 |

|--------|--------|--------|

| 狒狒 | 7.6030 | 7.9993 |

| Lena_gray_256 | 7.4522 | 7.9992 |

| Lena_gray_512 | 7.4533 | 7.9994 |

| 摄像师 | 7.0880 | 7.9993 |

为了测量图像熵值,我们使用[40]中解释的分块熵测试,其中从每个加密图像中随机选择100个不重叠的$16 \times 16$块。然后,使用公式(18)计算信息块熵,最终熵值为所计算块熵的平均值。表4显示了本方案与其他提出算法在熵分析上的比较结果。本方案的熵结果具有非常好的值,优于大多数其他方案的性能。

表4 熵分析比较结果。

| 加密方案 | 熵 |

|--------|-----|

| 所提方案 | 7.9994 |

| Gopalakrishnan等人[37] | 7.9972 |

| M. Majid等[30] | 7.9973 |

| Yushu Zhang等[38] | 7.9994 |

| BehrouzFathi等[39] | 7.9992 |

4.4. 差分攻击分析

为了测试我们提出的图像加密方案在抵抗差分攻击方面的安全性能,我们使用两个进一步分析,采用像素变化率(NPCR)和平均总体变化强度(UACI)[41]。在两个密文图像$C_1$和$C_2$之间进行NPCR测试,这两个密文图像对应的明文图像略有不同。同时,UACI用于测量这两个密文图像$C_1$和$C_2$之间的差异。两种测试的区别在于,NPCR关注差分攻击中变化像素值的绝对数量,而UACI则关注两个密文图像$C_1$和$C_2$[41]之间的平均差异。

NPCR和UACI通过以下方程计算:

$$

D(i, j) =

\begin{cases}

0, & C_1(i, j) = C_2(i, j) \

1, & C_1(i, j) \neq C_2(i, j)

\end{cases}

$$

$$

NPCR = \frac{\sum_{i=1}^{M} \sum_{j=1}^{N} D(i, j)}{B} \times 100\%

$$

$$

UACI = \frac{\sum_{i=1}^{M} \sum_{j=1}^{N} |C_1(i, j) - C_2(i, j)|}{L \times B} \times 100\%

$$

其中$D(i,j)$是差异函数,表示两个密文图像$C_1$和$C_2$在相同位置的像素值是否相等。$B$是密文图像中的像素数量(即$M \times N$),$P$是允许的最大像素强度(即8位像素值中的255)。

一个好的图像加密方案应对明文图像中的任何变化(即使只有1比特)都具有敏感性,并应实现约99%的NPCR值和高于15%的UACI值。表5列出了使用不同测试图像进行加密后得到的NPCR和UACI得分。

表5 NPCR和UACI分析。

| 图像名称 | NPCR | UACI |

|--------|------|------|

| 狒狒 | 0.9963 | 0.3369 |

| Lena_gray_256 | 0.9966 | 0.3356 |

| Lena_gray_512 | 0.9964 | 0.3345 |

| 摄像师 | 0.9963 | 0.3334 |

表6 差分攻击分析的比较结果。

| 加密方案 | NPCR | UACI |

|--------|------|------|

| 所提方案 | 0.9966 | 0.3356 |

| Gopalakrishnan等人[37] | 0.9961 | 0.3340 |

| M.Majid等人[30] | 0.9968 | 0.3340 |

| 张玉书等[38] | 0.9962 | 0.3343 |

| BehrouzFathi等[39] | 0.9962 | 0.3356 |

我们所提的方案。从表5可以看出,我们的方案满足这两个性能指标,并且能够抵抗差分攻击。表6显示了使用$256 \times 256$ Lena测试图像进行差分攻击分析时与其他所提算法的比较结果。显然,所提算法对明文图像中的任何变化都更加敏感,并在NPCR和UACI一个或两个指标上优于其他所提算法。

4.5. 密钥空间分析

为了防止暴力破解攻击(通过穷举所有可能的密钥来找到正确密钥)对传输图像造成威胁,文献[36]指出,加密过程中所使用的密钥大小应大于100位。这意味着一个良好的图像加密方案应具有大于$2^{100}$的密钥空间(即不同密钥的总数)。显然,我们提出的图像加密方案满足这一安全要求,因为所采用的密钥大小为256位。这是因为我们的密钥由五个部分组成,如前所述在图6中:两个初始条件值$x_0$和$y_0$、系统参数$r$、控制参数$T$以及轮数$R$。因此,所提方案中使用的密钥足够大,能够有效抵抗暴力破解攻击。

4.6. 密钥敏感性分析

密钥敏感性分析是指我们的系统对密钥中任何微小变化的敏感程度,并衡量在加密或解密过程中使用仅有一位不同的密钥所产生的后果。在加密过程中,使用两个仅有一位不同的密钥应生成同一明文图像的两个完全不同的密文图像。

为测试我们所提出的图像加密方案的密钥敏感性,遵循以下步骤:

1. 首先,我们使用两个略有不同的密钥$K_1$和$K_2$(仅在$K_2$中更改了最低有效位):

$K1 = DE\ 8E\ 59\ CA\ 76\ B1\ 3F\ CD\ 19\ E9\ 8B\ 1E\ 81\ 12\ DB\ B5\ 97\ 4A\ 8D\ AA\ EA\ 2D\ B6\ 1C\ 08\ 56\ 38\ E2\ 99\ 34\ 36\ 85$

$K2 = DE\ 8E\ 59\ CA\ 76\ B1\ 3F\ CD\ 19\ E9\ 8B\ 1E\ 81\ 12\ DB\ B5\ 97\ 4A\ 8D\ AA\ EA\ 2D\ B6\ 1C\ 08\ 56\ 38\ E2\ 99\ 34\ 36\ 84$

2. 然后,我们使用两个密钥$K_1$和$K_2$对原始测试图像(P)进行加密,生成两幅密文图像:$C1 = Enc(P, K1)$ 和 $C2 = Enc(P, K2)$。

3. 最后,我们比较得到的两幅加密图像$| C1 - C2 |$。

图13展示了使用cameraman测试图像在两个仅最右边的位不同的密钥($K_1$和$K_2$)下进行加密过程的密钥敏感性分析。注意,由于两个相同的明文图像完全相同,它们之间的差异为零,但由这两个密钥生成的两个密文图像($C_1$和$C_2$)则完全不同。

在解密过程中,使用两个仅有一位不同的密钥对同一密文图像进行解密,应得到完全不同的解密图像。一个好的加密算法方案只能使用准确的预定密钥正确地进行加密/解密,否则将得到无意义数据。为了测试所提方案在解密过程中的密钥敏感性,我们遵循以下步骤:

1. 首先,我们使用密钥$K_1$对明文测试图像$(P)$进行加密,生成密文图像$C_1$,$C1 = Enc(P, K1)$。

2. 然后,我们使用两个略有不同的密钥($K_1$和$K_2$)对密文图像$C_1$进行解密:$D1 = Dec(C_1, K1)$ 和 $D2 = Dec(C_1, K2)$。

3. 最后,我们比较两个生成的解密图像,$| D1 - D2 |$。

图14展示了所提方案在解密过程中的密钥敏感性分析,其中明文测试图像为首先使用指定密钥$K_1$对图像进行加密,生成密文图像$C_1$。然后,该密文图像分别使用$K_1$和$K_2$各自解密一次。请注意,只有正确的精确密钥才能成功解密并获得原始图像,否则解密过程将完全失败。

4.7. 复杂性和时间分析

计算复杂度和时间分析对于评估我们所提出的加密方案在无线网络应用中针对海量数据(图像)处理的执行效率也至关重要。因此,我们所提出的图像加密的一个基本要求是成为一种轻量级且在时间消耗和处理复杂性方面高效。为实现该目标并同时满足强加密机制的安全性要求,我们提出如下方案:

首先,我们在方案中采用部分图像加密,仅针对图像感知敏感信息进行加密。这是通过在加密前使用DCT压缩来减小图像大小并加快加密过程实现的。可采用不同的DCT量化表以达到所需的图像质量和压缩比。大多数现有的图像加密技术采用全图像加密且不进行压缩。尽管它们在保证完整图像质量的同时获得了良好的安全性能,但这些方案需要较长的处理时间以及大量的计算资源。

表7 时间分析比较。

| 加密方案 | 加密时间(秒) |

|--------|-------------|

| 所提方案 | 0.1532 |

| Hazarika等[32] | 15.2563 |

| Yashasvee等人[24] | 130.6902 |

| Gopalakrishnan等人[27] | 0.2428 |

计算。因此,通过使用二维离散余弦变换压缩,$N \times N$图像的大小根据所选的压缩比被缩减为$(N \times N)/F$。例如,16:1的压缩比将图像大小从$N^2$缩减到$N^2/16$。

其次,在所提方案中我们采用了基于混沌的图像加密算法,主要是二维Logistic映射和Henon映射,因为与其他传统密码技术(如DES、AES、Twofish和BlueFish)相比,这些算法具有快速计算和强安全性的优势。这些传统的分块/一维流密码牺牲了图像的二维特性,并且在处理高信息冗余[40]时显著增加了处理复杂度。

最后,我们在置换阶段使用二维Logistic映射仅打乱图像的行和列,而不是打乱图像中的每个像素,以进一步降低计算开销。仅打乱图像的行和列可将计算复杂度从$N \times N$降低到$N + N$。

在我们提出的算法中,计算复杂度等于二维DCT压缩的$N^2 \log N$,密钥生成的$2N^2/F$,置换过程的$2N/F$,扩散阶段的$8N^2/F$,以及替换过程的$N^2/F$。表7列出了对一张$512 \times 512$测试图像进行加密时,与其他加密方案的时间分析比较。然而,每种方案的实际执行时间性能取决于许多因素,例如:迭代次数、编程方法类型和编码效率,以及平台规格。

5. 结论

本研究提出了一种基于混沌理论的轻量高效数字图像安全方案,适用于无线网络。所提方案能够高效地加密图像,抵抗大多数攻击类型,并且对节点计算开销和整体网络通信性能的影响极小。该方案分为两个阶段:图像压缩和图像加密。在压缩阶段,利用像素信息中的高度冗余,通过离散余弦变换(DCT)对图像进行压缩以减小其大小。采用压缩阶段的优势在于加快并最大化加密过程的性能,有效应对节点和网络资源受限的情况,并实现图像的快速传输。在加密阶段,使用混合混沌映射分四个步骤对图像进行保护。首先,生成一个长度为256位的同步密钥,以提供较大的密钥空间并抵抗大多数攻击类型。其次,在图像置乱过程中,利用共享密钥和二维Logistic映射对图像像素进行随机打乱。第三,在图像扩散过程中,利用密钥控制的二维Henon映射改变图像像素。最后,在图像替换过程中,使用二维Logistic映射对图像像素进行随机移位。这些加密步骤经过多轮迭代,以获得更优的混淆和扩散特性,并生成强健的密文图像。仿真结果和安全性分析表明,所提混沌图像安全方案能够生成类随机且复杂的密文图像,满足所需的安全要求,并能有效抵抗现有密码分析和密码学攻击,如统计攻击和差分攻击。此外,该方案具有较高的安全级别。

由我们的方案提供的测试图像已通过多种安全分析进行了检验,例如统计分析(直方图和相邻像素的相关性)、密钥空间和密钥敏感性、熵测试以及差分攻击分析。

658

658

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?