16 康复机器人

引言

中风仍然是全球范围内导致永久性残疾的主要原因[1]。几乎三分之二的中风幸存者(在美国每年约30万人)失去了独立行走的能力或行走能力受限[2]。同样,遭受创伤性脊髓损伤(SCI)的患者(仅在美国每年约1万人)也会出现行走能力显著下降[3]。为了恢复部分原有的行走能力,患有运动障碍的患者需要接受高强度且昂贵的神经康复过程。一些传统物理治疗手段显示出特别良好的前景,尤其是那些专注于高强度[5]和重复性任务特异性练习[6]的方法。减重支持式跑步机训练(BWSTT)是一种高度重复的任务特异性训练方法,患者在跑步机上行走时其体重被部分支撑,同时由一名或多名治疗师手动引导其肢体形成标准步态模式。对于引导性训练存在多种理论依据,但这些理论在科学研究中尚未得到充分验证。引导性训练有助于防止软组织僵硬并减轻痉挛[7],并提供新颖的躯体感觉刺激,从而促进大脑可塑性[8]。此外,建立标准的感觉输入模式将有助于运动系统重建标准的运动输出模式。重复这种正常模式将强化该模式,从而改善无辅助状态下的运动表现[9]。

减重支持 treadmill 训练已被证明可改善运动障碍患者的步态和下肢运动功能,尤其是脊髓损伤和中风患者[10,11]。一项近期针对408名中风患者的随机对照研究(LEAPS研究)表明,减重支持 treadmill 训练后接地面行走训练在改善步行能力方面优于常规护理[12]。然而,减重支持 treadmill 训练是劳动密集型的,通常需要两名以上的治疗师以不符合人体工程学的姿势来支撑患者。因此,训练时长可能受限于治疗师的耐力,从而降低了减重支持 treadmill 训练的潜力,因为更长的训练时间和更长的总训练持续时间已被证明对运动功能恢复具有积极影响[5]。

机器人辅助步态训练

人们日益关注使用机器人设备来提供更具成本效益的康复治疗[13,13a]。在机器人步态训练过程中,患者在部分减重支持下接受训练,同时机器人设备提供物理引导,使患者的腿部运动符合正确的步态模式。机器人步态训练的最大优势在于能够在安全环境中提高训练强度(即持续时间和训练次数)。一名治疗师可能同时训练两名或更多患者,从而显著降低人力成本。此外,机器人可通过系统内置的传感器对康复过程进行高度重复、可测量且可比较的定量评估[14]。最后,机器人辅助步态训练可以结合其他技术(例如虚拟现实和脑机接口),以提高患者的参与度和参与(通常较长的)康复项目的动机[15,16]。

另一方面,机器人引导运动在某些情况下似乎也会导致患者在训练过程中的体力付出减少。使用刚性辅助控制器控制的步态训练机器人中进行行走的不完全性脊髓损伤(iSCI)患者,其能量消耗比传统人工辅助治疗期间减少了60%[17]。这些发现表明,如果机器人引导的训练鼓励了懈怠行为,即训练期间运动输出、努力程度、能量消耗和/或注意力下降,则可能会潜在地影响恢复效果[18]。因此,机器人辅助步态训练中的一个普遍目标是采用患者协同控制策略,旨在促进患者的主动参与和自主启动运动[13,19]。

尽管20多年前机器人辅助步态训练就被视为一种有望改善患者行走能力的技术[20],但迄今为止,将机器人步态训练与传统康复技术进行比较的临床研究仍然很少[21–23]。

步态康复机器人的示例

主动式步态康复机器人配备有机电、气动及其他驱动装置,可主动移动患者的肢体。大多数电动康复机器人由电磁电机驱动[24],电机扭矩可直接施加于关节处[24]或通过钢丝绳传动装置传递,以降低机器人惯性[25]。气动执行器具有特别好的柔顺性:可通过阀门向运动部件传递较大力量,同时降低惯性[26]。然而,延迟时间和非线性摩擦力可能使气动执行器的控制变得非常困难[27]。

外骨骼机器人系统

外骨骼机器人的机械结构类似于人体肢体解剖结构,因为机器人的关节通常与人体的关节相对应。外骨骼通过多个点(通常是绑带)固定在患者的肢体上,并引导其通过强制规定身体姿势来适应肢体。这使得适应不同的身体尺寸变得具有挑战性,因为每个机器人部件的长度必须根据参与者的相应肢体长度进行调整,并且人体和机器人关节轴必须良好对齐。

首款外骨骼步态康复机器人“Lokomat”于1995年在瑞士苏黎世的巴尔格里斯特大学医院脊髓损伤中心研发[20]。Lokomat(Hocoma AG,瑞士)是一种双侧步态矫形器,需与减重支持系统和跑步机配合使用(图1,左)[28]。每个矫形器在髋关节和膝关节处各配备一个直线驱动装置,以实现矢状面内的屈曲和伸展运动。被动式足部抬高装置在摆动相期间辅助踝背屈。每个矫形器固定在减重支持系统的框架上,该框架允许矫形器进行被动垂直移动,同时保持机器人骨盆段的方向不变。Lokomat可通过传统的控制方式沿预定义的髋关节和膝关节轨迹被动带动患者腿部运动[24]。通过安装在直线驱动装置与矫形器之间的力传感器测得的数据,可确定人机交互力矩。这些交互力矩可用于估计患者的主动努力程度,并应用于患者协同控制策略(例如阻抗控制)。先进的机电一体化减重支持系统“洛科提升系统”结合了被动弹性系统和主动动态系统,可在跑步机行走过程中持续减轻患者体重负荷[29]。

Lokomat的新版本还提供骨盆的侧向平移和横向旋转功能,从而实现更自然的步态模式,并可进行平衡训练。儿童版洛科马特于2006年设计并开发完成。

一种类似的商用设备是雷欧行走器(莫托里卡有限公司生产,在美国以自动行走器名称销售),该设备由健康南网康复医院与美国的合作机构共同开发。雷欧行走器包含两个驱动式下肢矫形器,需与减重支持系统和跑步机配合使用[30]。每个腿部矫形器在膝关节和髋关节处具有驱动功能,可在矢状面提供引导。训练期间,

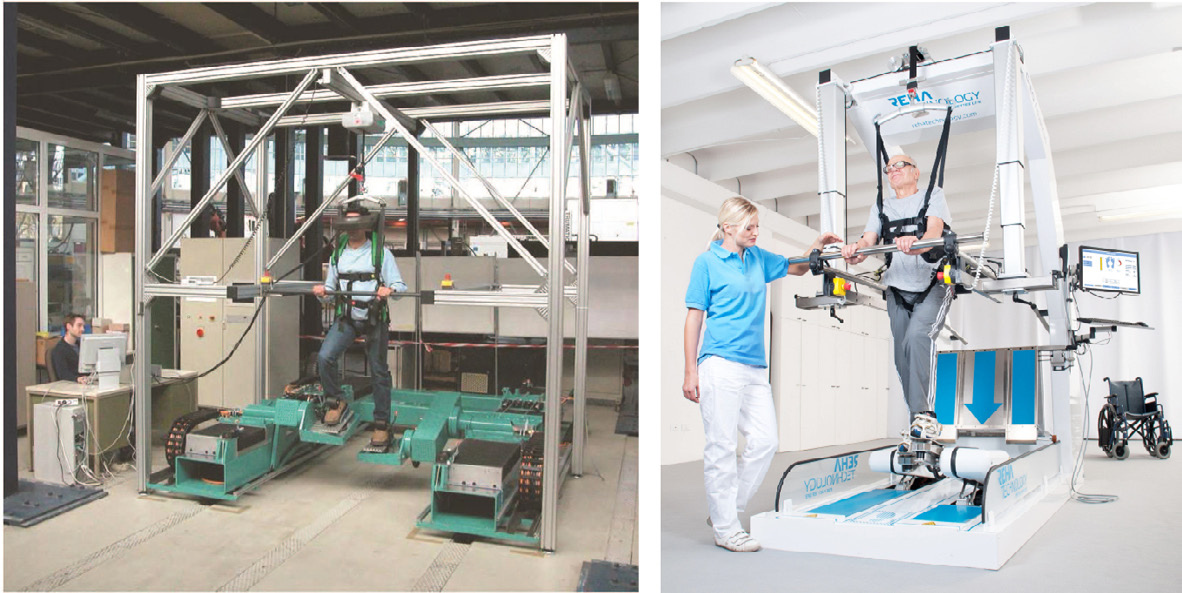

左:商业化步态矫形器Lokomat(由瑞士Hocoma AG提供);右:研究用步态外骨骼 LOPES(由特温特大学H·范德库伊提供)。

230 第16章 机器人辅助步态训练

多个传感器根据患者的具体身体需求,持续监测和调整机器人引导及速度(最高可达3.2公里/小时)。配备多种虚拟现实环境的交互式显示器旨在提高患者参与度。该产品适用于成人和儿童。

骨盆运动对于实现自然步态运动至关重要。因此,已有多种外骨骼系统被设计为允许骨盆的旋转和/或侧向运动。例如,LOPES(下肢动力外骨骼)是特温特大学开发的一种基于跑步机的八自由度(DOF)机器人外骨骼,它将驱动骨盆部件与腿部外骨骼相结合(图1,右)[25]。骨盆可在三维平移方向上运动,并在前后方向和内外侧平移方向上实现驱动。机器人腿部在髋关节处有两个驱动旋转轴(外展/内收和屈曲/伸展),膝关节处有一个驱动轴。机器人关节和骨盆的内外侧平移通过钢索驱动串联弹性执行器进行驱动,从而形成一种轻量且柔顺的机器人系统。关节采用阻抗控制,以允许患者影响机器人运动。可根据患者的特殊需求调节阻抗程度,提供不同程度的机器人引导[25]。最近推出了新版本LOPES II,其驱动的自由度相同,但采用了具有并行驱动的末端执行器方法,无需精确的人机对准[31]。

另一种允许骨盆运动的外骨骼系统是主动腿部外骨骼(ALEX)[32]。该矫形器相对于助行器具有多个被动和主动自由度,助行器用于支撑装置的重量。矫形器的躯干部位(通过髋部支架固定在人体躯干上)连接到助行器,并允许垂直和侧向平移以及绕垂直轴旋转。机器人腿部在髋关节处有两个旋转轴(被动外展/内收和主动屈曲/伸展),在膝关节处有一个主动关节。足部部件连接到小腿,并允许被动跖屈/背屈踝关节旋转。足部部件的柔性设计还允许踝关节处有限的内翻‐外翻运动。人机交互力矩可通过安装在矫形器交互点处的两个力‐力矩传感器进行测量。该设备采用力场控制器,可抵抗不期望的腿部运动并辅助实现自然步态运动。

另一个例子是骨盆辅助操作器(PAM),这是由加州大学尔湾分校开发的一种六自由度气动操作机器人装置外骨骼,可在减重支持treadmill训练期间辅助人体骨盆运动。该气动操作步态矫形器设计为PAM的附加装置,通过安装在受试者周围框架上的气动直线执行器,在步态训练期间为患者的腿部提供辅助[26]。

基于末端执行器的机器人系统

用于步态训练的基于末端执行器的机器人通过机器人的末端执行器与参与者的腿部相连。患者通常站在脚踏板上,其轨迹模拟正常步态和/或上下楼梯的支撑相和摆动相。

基于末端执行器的机器人的优点是它们易于针对不同患者进行调整,因为人体关节轴线与机器人关节轴线无需对齐。缺点是通常情况下,膝关节和髋关节角度并未完全由机器人确定,因为患者与机器人仅通过一个点进行交互。因此,患有严重功能障碍的个体可能仍然需要至少一名治疗师持续协助。

最早 commercially available 的基于脚板的系统之一是“步态训练器”(GT I),由德国柏林自由大学开发,目前由德国 Reha‐Stim 公司商业化[33]。GT I 采用曲柄摇杆齿轮系统来引导双脚(固定在两个脚踏板上),模拟支撑相和摆动相。该机器人需与减重支持系统结合使用。通过更换齿轮尺寸,可针对每位患者调节步长和步态相位持续时间。GT I 能根据患者能力调节机器人辅助力度,该能力基于期望步行节奏与实际测量步行节奏之间的差异进行计算。步态训练器的主要局限之一是每条腿仅有一个自由度。为克服这一限制,GT I 被重新设计为 Haptic Walker,使每个脚踏板实现三个自由度(图2,左)。Haptic Walker 的脚踏板可编程以模拟在不同地面上行走,例如在粗糙地面行走、爬楼梯,甚至模拟绊倒或滑倒[34]。Haptic Walker 能够在矢状面内执行行走轨迹,速度最高可达 5 公里/小时。然而,其庞大笨重的机械设计使其难以在临床环境中安置。

与外骨骼系统相比,最少的准备时间和较低的运营成本增加了市场上基于末端执行器的步态训练机器人的数量[35,36]。一个例子是市面上可购得的G‐EO机器人,它基于Haptic Walker(Reha Technology AG,瑞士)开发的技术(图2,右)。G‐EO包含两个脚踏板,每个脚踏板以三个自由度独立运动

左:Haptic Walker [34]。右:G‐EO 系统步态训练机器人(由 Reha Technology AG 提供)。

232 第16章 机器人辅助步态训练

脚,具有三个自由度,能够以最高2.3公里/小时的速度进行模拟地面行走和爬楼梯的训练[35]。

支持地面步态训练的系统

外骨骼和基于末端执行器的机器人系统需要指定期望的足部轨迹。然而,目前没有确凿证据表明,为了最大程度地刺激大脑可塑性,必须强制采用“标准”步态轨迹。事实上,一些研究建议患者应参与更多功能性步态训练练习,例如自由地面行走和平衡训练[23,37]。

移动式机器人系统可在训练期间通过减轻患者部分体重,并在跌倒或绊倒时提供安全保护,帮助患者训练更多功能性步行任务。一个例子是 KineAssist(Kinea Design,埃文斯顿,美国),这是一种移动机器人底座,可为躯干提供部分减重支持和姿势控制;允许躯干和骨盆在多个运动轴上活动;能够跟随患者在地面进行前进、旋转和侧步方向的步行动作;同时保持患者腿部开放,以便物理治疗师提供辅助[38]。另一个移动机器人示例是最近开发的Andago(Hocoma AG,瑞士)(图3,左)。患者穿着背带,背带通过绳索连接到设备框架上,以支撑其体重。机器人框架配有两个电动驱动轮和四个脚轮,可根据患者的意图实现前进、后退和转向。该设备配备了动态电动升降系统

左:移动式机器人系统Andago(由瑞士Hocoma AG提供,致谢)。右:悬吊式机器人FLOAT(由瑞士Lutz Medical Engineering GmbH提供,致谢)。

233 控制策略

即使在坐姿以及步态和平衡训练过程中,也能持续调节患者的身体重量支撑。

悬吊式机器人系统是一种特殊的减重支持系统,基于机器人绳索技术,可实现地面行走训练,且不会受到惯性等不良交互力的影响。其中一个例子是ZeroG,它通过在轨道上运行并包含滑轮机构的滑车提供支持[39]。由瑞士 Lutz 医疗工程与巴尔格里斯特大学医院和苏黎世联邦理工学院共同开发的 FLOAT是一种更先进的系统,可在大工作空间内实现三维步态训练[40](图 3,右图)。四根绳索由绞盘张紧,并通过滑轮引导至受试者背带上的单一节点。该系统可控制作用于患者的位置和力,支持自由行走、坐/站和爬楼梯等功能性任务的训练。

动力式机器人外骨骼是多自由度可穿戴电驱动外骨骼设备,可固定在患者的腿部[41]。尽管这些机器人最初主要是为帮助严重虚弱的脊髓损伤患者行走而设计,但最近的研究表明,它们也可作为地面步态康复的一种替代干预手段[42]。动力式机器人外骨骼虽然在结构上与基于跑步机的机器人相似,但不同之处在于,用户需要主动参与摆动相启动和足部放置[41]。因此,外骨骼具有促进大脑可塑性和恢复的巨大潜力[23,37]。目前已有多种动力式外骨骼投入商业使用,例如Ekso(Ekso Bionics,美国)、ReWalk(ReWalk Robotics,以色列)以及混合辅助腿(HAL)(Cyberdyne,日本)。

控制策略

在机器人辅助步态训练中,应用最广泛的控制算法是在行走过程中按照标准步态模式物理移动患者的腿部,这种策略类似于治疗师进行的“主动辅助”练习。最早提出的辅助控制器是比例(加微分)(PD)反馈位置控制器:当参与者偏离期望轨迹时,控制器的辅助力成比例地增加[28]。然而,关于运动学习的研究强调,运动误差和运动变异性是驱动运动适应的基本信号[43,44]。一项针对脊髓损伤小鼠的研究发现,在机器人步态训练期间允许期望轨迹周围存在变异性,比使用刚性位置控制训练的小鼠更快地改善了其迈步能力[44]。

阻抗控制允许相对于预定义轨迹产生可变的偏差[25]。根据当前位置与期望轨迹的偏差以及患者用力情况(例如,使用力/力矩传感器测量),施加可调辅助转矩。近期控制器(例如,路径控制)还引入了死区或“虚拟隧道”——即在轨迹周围的一个空间范围内不提供辅助——以允许正常的人体运动 variability[32,44,45]。

234 第16章 机器人辅助步态训练

新型控制器已根据治疗师的常规临床实践开发:在患者练习任务时提供恰到好处的引导,同时随着参与者技能的提升而减少辅助。已提出多种自适应策略,以提供“按需辅助”形式的控制:

$$

P_{i+1} = f P_i + g e_i

$$

其中 $P_i$ 是被调整的控制参数(例如,机器人阻抗),$i$ 表示第 $i$ 次运动,而 $e_i$ 是性能误差(例如,患者跟踪运动的能力)。常数 $f$ 和 $g$ 分别表示遗忘因子和增益因子。如果选择 $f$ 使得 $0 < f < 1$,则当误差较小时,该算法会减小控制参数,从而持续挑战患者。此类形式的自适应算法已成功应用于在不完全性脊髓损伤患者训练期间调节步态辅助机器人的工作空间相关阻抗[46]。调节控制参数也是为Lokomat开发的“患者协作式”训练策略的关键部分,其中机器人会考虑患者的用力情况[19]。

临床结果

步态康复机器人与手动辅助的减重支持 treadmill 训练相比,减少了对治疗师的劳动密集型需求[36]。它们还能够评估患者的表现和进展[14]。一些研究考察了机器人步态训练的效果,将患者的基线运动状态作为自身对照。然而,仅有少数临床试验将机器人步态训练与传统康复技术进行了比较。

卒中治疗

机器人步态训练干预在中风治疗中已显示出积极效果。一项针对155名非行走能力亚急性期中风患者的临床试验发现,与仅接受传统物理治疗相比,GT I 的强化运动功能训练结合物理治疗显著改善了患者的步态能力[47]。一项针对 30名急性期中风患者的初步研究比较了Lokomat基于阻抗控制的机器人辅助结合传统疗法与仅接受传统物理治疗的效果,发现两种训练组的功能性步行均有显著改善,但组间无显著差异[48]。最近一项针对107名亚急性期和慢性期中风患者的研究发现,与仅接受传统物理治疗相比,Lokomat机器人训练结合传统疗法在多种卒中评定量表上均产生了更好的改善效果[49]。然而,最近两项研究[50,51]分别比较了Lokomat训练与传统疗法在慢性期和亚急性期中风患者中的效果,发现传统训练在行走速度、行走距离和单肢支撑时间方面带来的改善更为显著。然而,这些研究仅纳入了能够行走的患者,并采用了刚性控制器(例如位置控制和高刚度阻抗控制)。

235 临床结果

总体而言,当机器人设备与传统疗法结合使用时,效果最佳[48,52]。最近一份Cochrane报告[21]分析了从急性期到慢性期的999名中风患者的23项临床试验,得出结论:接受机器人辅助步态训练(如Lokomat或GT I提供)并结合物理治疗的患者,比仅接受传统步态训练的患者更有可能实现独立行走。具体而言,处于急性期的患者似乎能从机器人步态训练中获益,而处于慢性期的患者则未见明显益处。此外,在干预开始时尚无法行走的中风幸存者似乎从机器人步态训练中获益最大。因此,机器人步态训练的潜力在中风早期阶段最大,此时患者可以从机器人设备提供的更高程度支持中受益。机器人设备类型(例如外骨骼与末端执行器)的作用仍不明确。

脊髓损伤及其他疾病的治疗

机器人辅助步态训练已被证明在多种不同病理状况中也是可行的,例如不完全性脊髓损伤[50,53,54],多发性硬化[55],和脑瘫[56]。

多项研究表明,使用机器人辅助训练的急性和慢性不完全性脊髓损伤个体的行走能力有所改善[50,53,54]。然而,目前仅有少数对照试验比较了机器人步态训练与传统康复技术的功能结果[52,57,58]。最近的系统综述得出结论,目前尚无证据表明,在不完全性脊髓损伤个体中,机器人辅助步态训练比其他运动功能训练策略更能改善步行功能[22,23,59]。观察到的效果有限的一个可能原因可能源于训练期间所采用的刚性位置控制器。患者用力被认为是在身体训练过程中诱发运动可塑性的一个重要因素[60]。然而,与人工辅助治疗相比,使用由刚性辅助控制器控制的步态训练机器人行走的不完全性脊髓损伤个体中,已观察到能量消耗减少的现象[17]。

最近的初步研究评估了使用新型控制器以鼓励患者努力和自主启动运动的可行性[61,62]。例如,在一项针对10名不完全性脊髓损伤个体的初步研究中,使用 LOPES外骨骼的阻抗控制器进行训练,提高了行走能力、肌肉力量和步行质量[61]。一项针对两名不完全性脊髓损伤(以及两名中风)个体的初步研究评估了在 Lokomat中使用路径控制的可行性[62]。与非协作式位置控制模式训练相比,患者在使用路径控制训练时表现出更多的生理性的肌肉活动。

仅有少数临床研究比较了不同形式的步态辅助机器人控制策略[44]。一种新型控制方法与经典位置控制策略进行了比较,该新方法允许脊髓损伤小鼠在跑步机上行走时,在虚拟隧道内的移动窗口中自由活动其后肢。研究发现,使用

236 第16章 机器人辅助步态训练

小鼠采用移动窗口方法进行训练。这一发现凸显了一个重要概念,即为康复应用所选择的机器人控制的具体形式确实至关重要。

结论与展望

尽管机器人辅助步态康复已被视为一种有前景的康复技术,但迄今为止,机器人步态训练后获得的功能改善仍然有限[23,63]。通常,当机器人与传统疗法结合使用时,尤其是在重度残疾人群中,取得了最佳效果[48,52]并且在重度残疾人群中[23]。然而,机器人辅助步态训练的效果大致与传统的减重支持 treadmill 训练相当,同时显著减少了治疗师的体力负担[36]。然而,康复机器人的目标不仅仅是自动化现有的康复实践,而是优化恢复过程。因此,我们提出未来研究的两个方向作为结论。

首要方向是开展随机对照临床试验,以严格比较不同机器人控制算法之间以及机器人控制算法与传统物理治疗之间的差异。在机器人辅助步态训练中,所选择的特定控制策略似乎对康复效果起着关键作用[21,54,62,63]。然而,关于机器人辅助步态训练中最有效的训练策略的问题仍然悬而未决。

另一个方向是更精确地确定哪些技术特征(机器人结构、驱动方式、控制算法等)最适合哪些康复任务、何种类型的神经损伤以及恢复的哪个阶段。根据患者特异性病理生理、恢复阶段和正在训练的具体活动来定制技术特征,可能会提高其治疗效益。

康复机器人步态训练进展

康复机器人步态训练进展

1万+

1万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?