1 引言

在FPGA设计中,吞吐率和深度是FIFO设计的两个核心参数,它们之间存在着微妙而重要的关系。理解这种关系对于设计高性能、资源优化的系统至关重要。

吞吐率计算详见:Xilinx FIFO Generate IP核(5):FIFO吞吐率计算详解-优快云博客

深度计算详见:Xilinx FIFO Generate IP核(6):FIFO深度计算详解-优快云博客

2 基本关系:独立但相互影响

2.1 核心概念区分

吞吐率(Throughput):

-

定义:单位时间内成功传输的数据量

-

公式:

吞吐率 = 数据位宽 × 有效时钟频率 × 效率因子 -

影响:系统性能上限

深度(Depth):

-

定义:FIFO能够存储的数据量

-

影响:系统稳定性与突发处理能力

2.2 关键结论

吞吐率决定了FIFO的"平均性能",而深度决定了FIFO的"最坏情况表现"

3 吞吐率与深度的相互作用

3.1 理想情况下的独立性

在理想连续数据流中:

// 当 写速率 = 读速率 时

// 深度可以很小,甚至为2

// 吞吐率仍然可以很高

例:64位宽度,250MHz时钟,连续稳定传输

吞吐率 = 64bit × 250MHz = 16 Gbps

所需深度 = 2 (理论上)3.2 实际工程中的耦合关系

场景1:速率匹配但存在波动

写速率平均 = 读速率平均 = 1 Gbps

但存在:±20%的瞬时波动

深度需求 = 波动幅度 × 波动持续时间

= (1.2 - 1.0) Gbps × 波动时间

场景2:突发传输模式

// 高吞吐率系统 + 大突发 = 大深度需求

高吞吐率:16 Gbps

大突发:持续1ms的满速率写入

深度需求 = 16 Gbps × 1ms = 16,000,000 bit

= 2,000,000 字节 (对于64位FIFO,深度=32,768)

4 量化关系分析

4.1 数学关系模型

基础关系式:

所需深度 = (峰值写速率 - 平均读速率) × 突发持续时间

其中:

-

峰值写速率受限于吞吐率上限

-

突发持续时间取决于应用场景

4.2 不同场景的关系特性

| 场景类型 | 吞吐率要求 | 深度要求 | 关系特点 |

|---|---|---|---|

| 连续稳定流 | 高 | 低 | 弱相关 |

| 突发大数据 | 高 | 高 | 强相关 |

| 低速率控制 | 低 | 中等 | 中等相关 |

| 时钟域交叉 | 中等 | 很低 | 弱相关 |

4.3 工程经验公式

基于吞吐率和突发特性的深度估算:

深度 ≈ (吞吐率 × 突发时间) × 安全系数 ÷ 数据位宽 其中: - 安全系数:1.2-2.0 - 突发时间:最坏情况下的连续写入时间

5 实际设计案例分析

5.1 案例1:视频流处理系统

系统特性:

-

恒定高吞吐率要求

-

行消隐期间的"伪突发"

-

严格的实时性要求

参数:

吞吐率需求:4K@60fps = 3840×2160×60×24bit ≈ 12 Gbps 突发特性:每行有效数据 + 行消隐 计算: 平均深度需求 = 1行数据缓冲 = 3840像素 × 24bit ÷ 64bit = 1440 实际设计深度 = 2048 (考虑时序波动)

关系分析:

-

高吞吐率 ✓ (12 Gbps)

-

中等深度 ✓ (2048)

-

关系:吞吐率决定性能基准,深度解决行消隐期间的速率不匹配

5.2 案例2:网络数据包处理

系统特性:

-

变吞吐率(平均 vs 峰值)

-

随机突发模式

-

包间间隔不确定

参数:

平均吞吐率:5 Gbps 峰值吞吐率:10 Gbps 最大包间隔:10μs 深度计算: 最坏情况积累 = (10 - 5) Gbps × 10μs = 50,000 bit 64位FIFO深度 = 50,000 ÷ 64 ≈ 781 推荐深度 = 1024

关系分析:

-

变吞吐率要求

-

深度由"峰值与平均值的差异"决定

-

关系:吞吐率波动幅度直接决定深度需求

5.3 案例3:DMA传输系统

系统特性:

-

确定的突发模式

-

高吞吐率要求

-

可预测的数据模式

参数:

吞吐率:8 Gbps (64位 @ 125MHz) 突发模式:每1000周期传输800数据 突发长度:1024次传输 深度计算: 效率因子 = 800 ÷ 1000 = 80% 有效吞吐率 = 8 Gbps × 80% = 6.4 Gbps 深度需求 = 1024 × (1 - 0.8) = 204.8 → 256

6 设计权衡与优化策略

6.1 吞吐率优先的设计

适用场景: 实时视频处理、高速数据采集

策略: 1. 选择高频率、大位宽的FIFO配置 2. 使用Built-in FIFO或Block RAM实现 3. 深度设置:中等偏大,应对瞬时波动 4. 重点优化时序,确保达到理论频率

6.2 深度优先的设计

适用场景: 数据包缓冲、突发数据缓存

策略: 1. 深度计算基于最坏情况分析 2. 可能选择分布式RAM实现大深度 3. 吞吐率可以适当降低 4. 重点监控溢出情况

6.3 平衡设计策略

大多数应用的推荐方法:

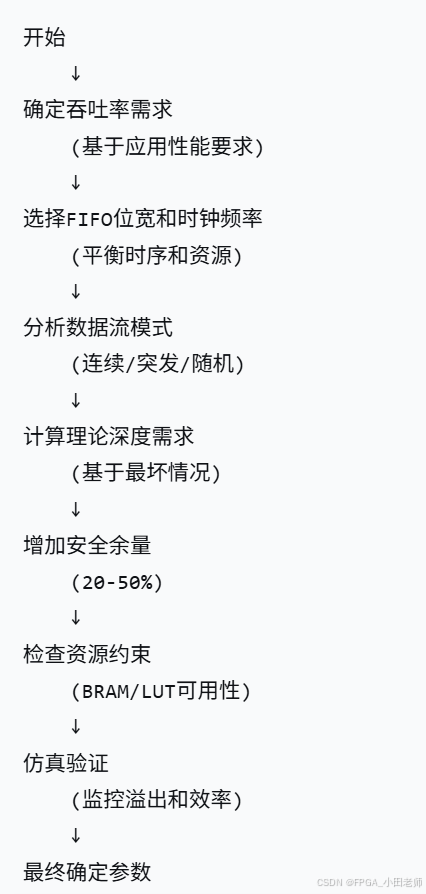

1. 根据吞吐率需求确定FIFO基本配置 2. 基于数据模式计算最小安全深度 3. 增加20-50%的深度余量 4. 通过仿真验证深度是否足够 5. 根据实际资源情况微调

7 实用设计流程图

7.1 深度与吞吐率协同设计

7.2 快速决策矩阵

| 吞吐率需求 | 数据模式 | 推荐深度策略 | 注意事项 |

|---|---|---|---|

| 高 | 连续稳定 | 小深度(16-64) | 重点优化时序 |

| 高 | 突发 | 大深度(1024+) | 确保BRAM资源 |

| 中 | 随机 | 中等深度(128-512) | 监控使用率统计 |

| 低 | 任何模式 | 最小深度(2-16) | 资源最优 |

8 常见误区与纠正

误区1:"高吞吐率需要大深度"

纠正: 只有存在速率不匹配或突发的系统才需要大深度

误区2:"深度越大越好"

纠正: 过大的深度会增加延迟、消耗资源,可能降低时序性能

误区3:"吞吐率只由FIFO决定"

纠正: 系统吞吐率受限于最慢的模块,FIFO只是其中一环

9 总结:关键要点

-

吞吐率决定性能上限,深度决定稳定性下限

-

两者关系取决于数据流的连续性和可预测性

-

连续稳定流:深度与吞吐率弱相关

-

突发数据流:深度与吞吐率强相关

-

设计优先级:先满足吞吐率,再确定深度,最后资源优化

通过理解吞吐率与深度的这种"性能与稳定性"的互补关系,工程师可以做出更加科学合理的FIFO设计决策,在性能、稳定性和资源消耗之间找到最佳平衡点。

696

696

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?