《网络安全的攻防启示录》· 引子篇章:数字世界的“道”与“魔”· 第1篇

一场无声的战争,每天都在我们指尖滑动的屏幕上上演。

清晨,你可能被智能手环的轻柔震动唤醒,抬手便看到昨晚的睡眠评分和心率曲线;通勤路上,你熟练地解锁共享单车,扫码支付,同时戴上耳机,沉浸在流媒体音乐或播客的世界;办公室里,OA系统、企业邮箱、视频会议是你高效协作的利器;下班回家,智能门锁自动识别你的指纹,智能音箱播放你喜欢的音乐,晚餐后,你或许会在电商平台“逛逛”,在社交媒体上分享生活点滴……

这熟悉吗?这几乎就是我们大多数人在2025年的日常剪影。数字技术,如同空气和水,已经无声无息地渗透到我们生活的每一个细节,带来了前所未有的便利、效率和连接。

数字生活与潜在威胁的蒙太奇拼贴

图注: 这张图旨在直观展示我们享受数字化便利的同时,潜在的网络威胁也如影随形。

但请允许我邀请你,暂时从这份“理所当然”的便利中抽离片刻,与我一同审视这些场景可能存在的另一面:

- 那个记录你睡眠和心率的手环,它的数据传输是否加密?存储在云端的健康隐私,是否可能被未授权访问或滥用?

- 通勤路上连接的公共WiFi,是否安全?你扫过的二维码,背后是否隐藏着钓鱼陷阱?

- 办公室里看似安全的内网,是否真的能抵御精心策划的内部攻击或供应链攻击?你收到的每一封邮件,是否都值得信任?

- 家中的智能摄像头、智能音箱,是否可能变成“卧底”,悄悄收集你的家庭信息?

这并非杞人忧天,更不是制造焦虑。我们每个人,在享受数字文明馈赠的同时,都已身处一个攻防无界的复杂网络环境中。我们既是数字世界的建设者和受益者,也可能在毫不知情的情况下,成为网络攻击链条上的一环,或是最终的受害者。

那么,在这样一个深度数字化的时代,为何我们每一个人——无论你是否是技术专家——都需要建立一种更为系统、更为深刻的网络安全认知?为何我们需要一部关于网络安全的“启示录”?

这,正是我们开启这个专栏的初衷。

一、 困局:认知错位,安全的“盲人摸象”

在正式展开之前,请允许我分享一段或许能引起些许共鸣的亲身经历。

那是在多年前,我作为项目负责人,带领团队为一家颇具规模的金融机构交付一套核心系统。系统功能强大,流程严谨,我们对产品的技术先进性和业务匹配度充满自信。然而,在上线前的最后一次高层安全评审会上,一位一直默默旁听的安全顾问突然发问:“系统日志在产生、传输到存储的全链路,加密措施如何?日志服务器自身的访问控制、安全加固,是否与核心交易服务器同等级别?”

现场瞬间安静。说实话,在我们这些“建设者”的惯性思维里,日志更多是用于排错、审计的“辅助记录”,其安全优先级自然低于直接处理交易数据的核心模块。但那位顾问接下来的话,却如同一记重锤敲在我心上:“对攻击者而言,日志不是辅助记录,而是情报富矿,是行动的‘导航图’和‘隐身衣’。 通过日志格式、流量模式,他们能反推系统架构;通过篡改日志,他们能抹去入侵痕迹,嫁祸于人。保护日志,不是 简单地保护数据不丢失,而是 保护系统的‘记忆’,保护事件的‘真相’,保护追责的可能性。”

那一刻,我深刻体会到,“建楼的”和“守楼的”,看待同一个系统,视角竟如此不同。我们专注于功能的实现、性能的优化、业务的流畅(可以理解为构建秩序的“道”),而他们则必须时刻思考,这一切是如何可能被颠覆、被绕过、被破坏的(探究混乱来源的“魔”)。

这种认知上的错位,其实普遍存在于我们的数字生活中:

- 开发者视角 vs 安全视角: 追求快速迭代、敏捷交付,可能忽视了输入验证、权限控制、依赖库安全等基础安全规范。

- 运维视角 vs 安全视角: 关注系统稳定性、可用性,可能对频繁的安全更新、严格的访问控制策略心存疑虑。

- 用户视角 vs 安全视角: 渴望操作便捷、体验流畅,倾向于使用弱密码、关闭安全提示、授予应用过多权限。

- 管理者视角 vs 安全视角: 聚焦业务增长、成本控制,可能将安全投入视为“非生产性支出”,而非保障业务持续性的“必要投资”。

我们常常陷入一种碎片化的安全认知:

- “事件驱动”型: 只有勒索病毒爆发、大规模数据泄露登上新闻头条时,才短暂关注一下安全动态,如同看一场与己无关的“热闹”。

- “工具依赖”型: 认为安装了最新的杀毒软件、部署了昂贵的防火墙,就等于购买了“安全保险”,可以高枕无忧。

- “边界固化”型: 依然坚信“内网比外网安全”,忽视了来自内部威胁、供应链攻击、移动办公等带来的边界模糊化挑战。

- “与我无关”型: 觉得网络安全是国家、大企业、专业黑客之间的“神仙打架”,对于个人而言,似乎遥不可及。

思考小札: 这段经历让我意识到,真正的安全思维,不是 掌握多少个漏洞利用技巧,而是 建立一种“逆向审视”和“系统性风险关联”的认知模式。它要求我们跳出“正常功能”的思维定势,去主动思考“异常路径”;它要求我们看到单个风险点背后可能引发的“链式反应”。这种思维模式,不仅对安全从业者至关重要,对于任何身处复杂系统(无论是技术系统还是社会系统)中的人,都极具启发价值。它帮助我们理解,秩序(道)的建立,必须以对混乱(魔)的深刻洞察为前提。

二、 破局:洞察“魔”的演进,方能升华“道”的智慧

网络安全的历史,并非一部简单的“正义战胜邪恶”的英雄史诗,而更像是一场“道”与“魔”之间,永无休止、相互塑造的军备竞赛。理解攻击手段(魔)的演进路径,是构建有效防御策略(道)的基石。

让我们一同回顾这场“军备竞赛”的几个关键转折点,看看“魔”是如何不断进化的:

1、动机之变:从“炫技”到“逐利”

- 早期 (80-90年代): 计算机病毒、蠕虫(如著名的“莫里斯蠕虫”)的创造者,更多是出于技术探索的好奇、挑战权威的叛逆,或是纯粹的恶作剧。此时的“黑客”(Hacker),更接近其词源本意——热衷于探索系统边界的技术爱好者,尽管行为可能越界,但直接的商业牟利动机相对较少。

- 演进 (2000年代至今): 随着互联网商业化浪潮,网络攻击的动机迅速转向赤裸裸的经济利益。盗取银行账号、窃取商业机密、勒索赎金、贩卖个人信息…… 网络空间滋生出庞大、高效、分工明确的黑产链条。攻击不再是零散的个人行为,而是高度组织化、产业化的犯罪活动。

2、目标之变:从“泛滥”到“精准”

- 早期: 攻击如同“广撒网”,病毒、蠕虫尽可能感染更多设备,目标相对随机。

- 演进: 高级持续性威胁(APT, Advanced Persistent Threat)的出现,标志着攻击进入“精确制导”时代。攻击者(通常具有国家背景或大型犯罪组织支持)会投入大量资源,针对特定高价值目标(政府机构、关键基础设施、大型企业),进行长周期(数月甚至数年)的情报收集、渗透潜伏和精准打击。不是 直接硬闯大门,而是 可能通过攻击目标的合作伙伴(供应链攻击,如SolarWinds事件)或利用目标员工访问的普通网站(水坑攻击)作为跳板,实现“曲线救国”。

3、手段之变:从“技术”到“人性+技术”

- 早期: 攻击主要依赖纯粹的技术漏洞,如操作系统缺陷、软件缓冲区溢出、协议设计不完善等。

- 演进: 攻击者发现,直接利用人性的弱点(如贪婪、恐惧、信任、疏忽)往往比寻找复杂的技术漏洞更高效。社会工程学大行其道。从最初略显粗糙的“中奖”邮件,到如今利用AI深度伪造(Deepfake)技术制作的逼真音视频进行诈骗,再到结合大数据分析为特定目标量身定制的“鱼叉式钓鱼”攻击,攻击的维度早已超越了纯粹的代码和协议,深入到了心理和社会层面。

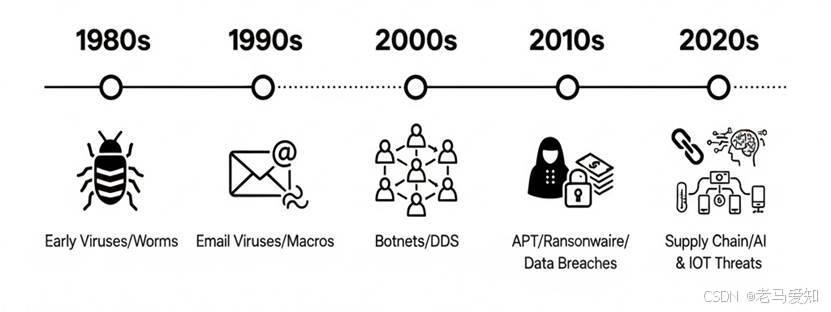

网络攻击演进时间线示意图

图注:示意图展现了网络攻击在动机、目标、手段等方面的关键演变节点。关键里程碑:1980年代(早期病毒/蠕虫 - 如莫里斯蠕虫),1990年代(邮件病毒/宏病毒),2000年代(僵尸网络/DDoS兴起),2010年代(APT/勒索软件/数据泄露),2020年代(供应链攻击/AI驱动威胁/IoT攻击 )

4、范围之变:从“单点”到“生态”

- 现代软件和服务,不是 孤立存在的,而是 构建在一个庞大而复杂的软件供应链之上。一个应用程序可能依赖数十甚至数百个开源组件、第三方库和API。这种高度互联的生态系统极大地提升了开发效率和功能丰富度,但也引入了新的风险维度。攻击者不是 只能攻击最终目标,而是 可以通过攻击供应链上任何一个薄弱环节(如一个广泛使用的开源库被植入后门,如Log4Shell事件),实现“牵一发而动全身”的广泛破坏。

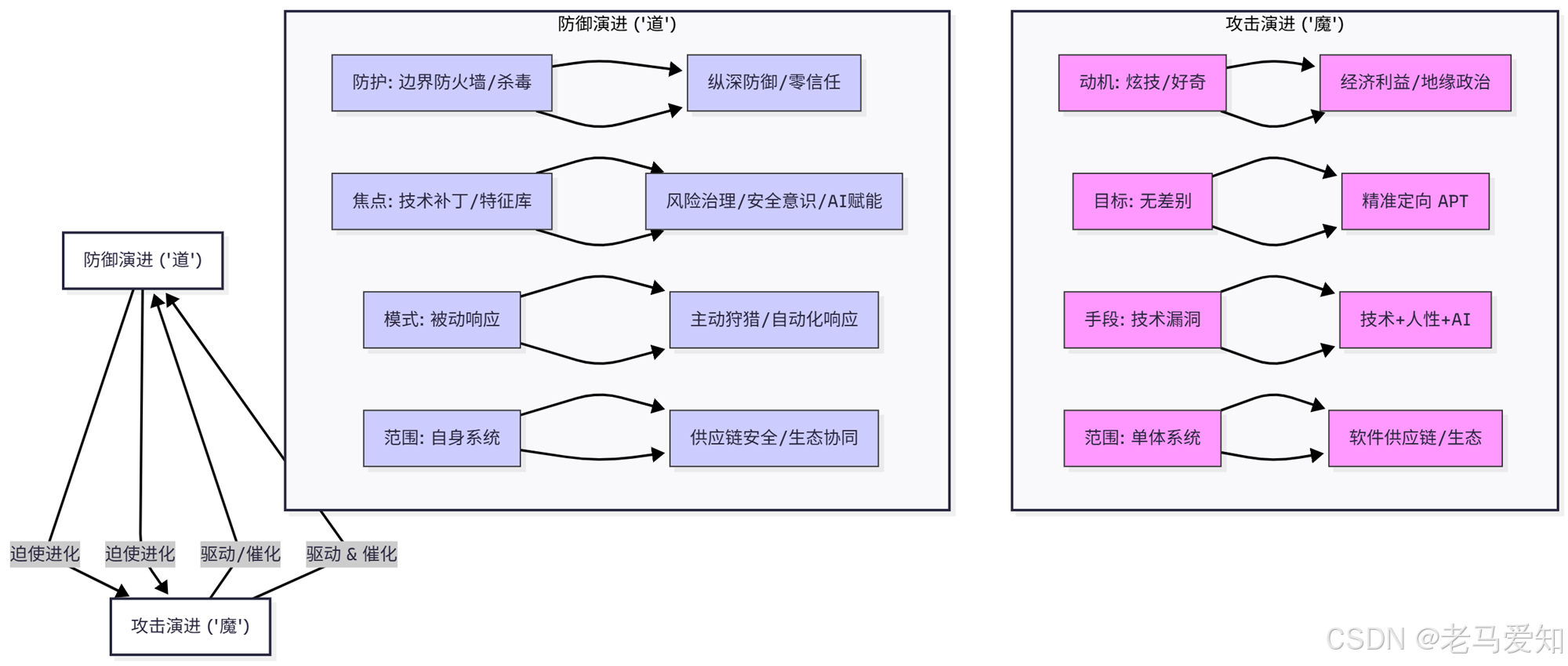

攻防演进的“道魔相长”关系

图注:直观展示了攻击手段(魔)与防御策略(道)之间相互驱动、共同演进的动态平衡。攻击方的每一次“进化”(动机、目标、手段、范围的升级),都迫使防御方进行相应的“升华”。

这场攻防演进史给我们的核心启示是:

- 攻击者永远领先半步: 防御总是基于已知的威胁,而攻击者总在探索未知的领域。

- 复杂性是安全的敌人: 系统越复杂,潜在的攻击面就越大,隐藏的漏洞就越多。

- 最薄弱环节决定整体安全: 攻击者会寻找并利用整个链条上最容易突破的点,无论是技术、流程还是人。

三、 重构:锻造认知框架,绘制安全地图

面对日益严峻、不断演化的安全威胁,仅仅依靠零散的知识点、应急的“打补丁”,显然已无法构建起有效的防御体系。我们需要的是一次认知的重构——从被动接受信息,转向主动构建一个系统性、结构化的网络安全认知框架。

这正是《网络安全的攻防启示录》这个专栏的目标。我们希望提供的,不是 一本面面俱到的“网络安全操作手册”,而是 一张帮助你理解数字世界风险、导航安全之路的“认知地图”。

这张地图将围绕三个核心大陆展开,它们也构成了本专栏的三大篇章:

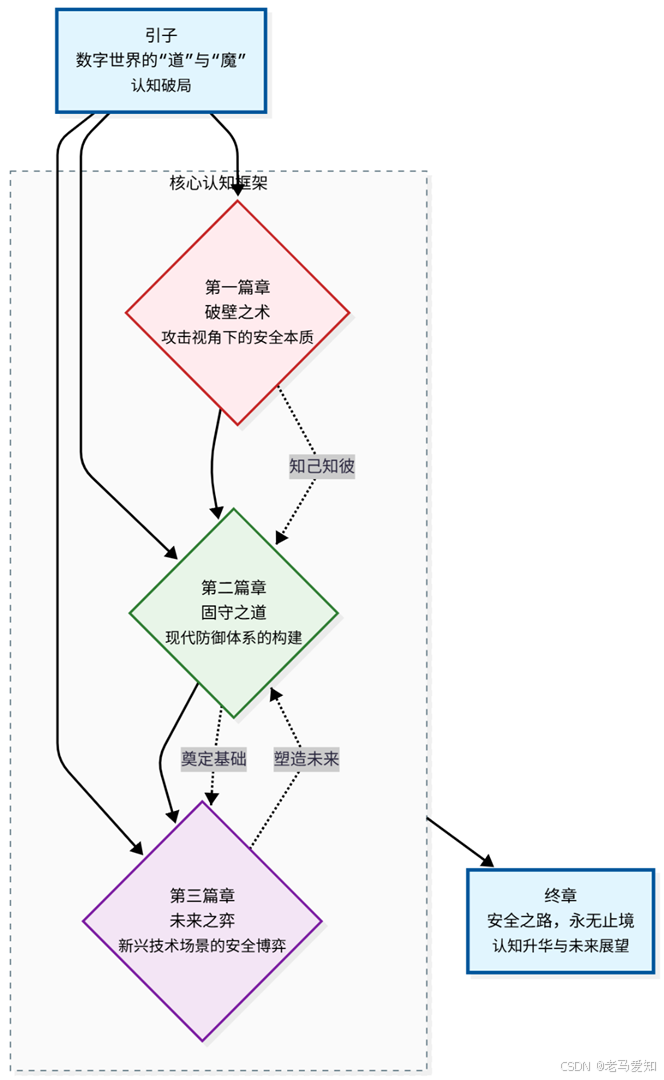

《网络安全的攻防启示录》三大篇章逻辑关系图

图注: 本图展示了专栏的结构:从“引子”出发,深入探索“攻击”、“防御”、“未来”三大核心板块,最终实现认知的升华与闭环。各板块之间相互关联,共同构成完整的认知框架。

1、【破壁之术:攻击视角下的安全本质】

- 核心议题: 解构攻击者的“武器库”与“作战地图”。

- 探索内容: 我们将戴上“黑客的帽子”,学习他们如何进行信息收集与踩点,如何发现并利用各种漏洞(系统漏洞、Web漏洞等),如何植入后门并维持控制,如何运用社会工程学和中间人攻击等技巧,以及如何分析和利用恶意代码。

- 核心启示: 通过理解攻击的“套路”,我们将能更精准地识别自身系统的脆弱点,预测潜在的攻击路径,从而制定更具针对性的防御策略。

2、【固守之道:现代防御体系的构建与思考】

- 核心议题: 铸造可信赖的“数字盾牌”。

- 探索内容: 在理解攻击的基础上,我们将系统性地学习如何构建纵深防御体系。内容将涵盖操作系统安全加固、现代密码学的应用(加密、签名、密钥管理)、防火墙与IDS/IPS的原理与实践、访问控制模型的演进(从DAC/MAC到零信任)、安全审计与日志分析的重要性,以及IPSec/VPN/TLS等安全通信协议的实现。

- 核心启示: 有效的防御不是 单一技术的堆砌,而是 技术、流程与人员协同,覆盖预防、检测、响应、恢复全生命周期的动态体系。

3、【未来之弈:新兴技术场景下的安全博弈】

- 核心议题: 眺望技术前沿,预见未来的安全挑战与机遇。

- 探索内容: 我们将聚焦AI、云计算、物联网(IoT)、边缘计算、量子计算、区块链等新兴技术领域,探讨它们带来的全新攻击面(如AI对抗攻击、云配置错误、IoT设备脆弱性)和新型防御手段(如AI赋能安全、云原生安全、后量子密码)。

- 核心启示: 技术浪潮既带来风险,也催生变革。保持对前沿技术的关注和理解,是我们在未来攻防博弈中保持主动的关键。

四、 启示:安全,一种数字时代的新生存哲学

贯穿这三大篇章,我最希望与大家共同探寻和传递的,或许可以称之为一种数字时代的生存哲学。网络安全,不是 仅仅关乎技术代码和冰冷设备,而是 深深嵌入我们认知方式和行为习惯的底层逻辑。

它关乎一种审慎的风险意识:理解我们所处的数字环境并非天然安全,承认风险的普遍存在,并学会在便利与安全之间做出明智的评估与权衡。

它关乎一种系统的关联思维:能够看到孤立事件(一次密码泄露、一个软件漏洞)背后可能连接的巨大风险网络,理解“安全链条”中任何一环的脆弱性都可能导致全局的溃败。

它关乎一种拥抱变化的持续学习:网络攻防是典型的“魔高一尺,道高一丈”的领域,没有一成不变的“银弹”。唯有保持好奇心,持续学习新的威胁、新的技术、新的理念,才能跟上时代的步伐。

它更关乎一种广泛的责任共担:安全不是 某个部门、某个专家的“专利”,而是 融入数字世界每一个参与者的共同责任。开发者需要编写更安全的代码,运维人员需要实施更严格的配置,企业需要建立更完善的管理流程,而我们每一个普通用户,则需要提升基本的安全素养和防范意识。

思考小札: 作为在ICT(信息与通信技术)行业摸爬滚打了三十余年的老兵,我亲历了技术从封闭走向开放,从简单走向复杂的巨变。一个越来越清晰的感悟是:安全,不是 一个可以在系统建成后再去“附加”的模块,而是 必须在设计之初就融入架构、融入流程、融入文化的内生基因。培养这种“安全内生”的思维,或许比掌握多少具体的攻防技巧更为重要。它帮助我们建立起一种穿越技术迷雾的洞察力,一种在不确定性中保持韧性的能力。这不仅仅适用于网络安全领域,对于我们理解和应对这个日益复杂的世界,同样具有深刻的启示。

结语:诚邀同行,共赴这场启示之旅

回到我们最初的问题:为何我们需要一部网络安全的启示录?

答案或许是:

不是因为 我们要成为时刻担忧、草木皆兵的“安全偏执狂”, 而是因为 我们渴望成为清醒、理性、负责任的数字公民。

不是因为 技术本身天然带有原罪, 而是因为 驾驭这股强大的力量,需要我们具备与之相匹配的认知高度和伦理自觉。

这部《网络安全的攻防启示录》,愿做连接理论与实践、历史与未来、专业“道”法与普适“魔”相的桥梁。它希望能为您提供一副观察数字风险的新透镜,一套应对复杂挑战的新思路。

这是一段需要你我共同参与的学习与探索之旅。我将以一个同路人的身份,而非高高在上的说教者,与大家分享我的所学所思,一同剖析案例、探寻规律、碰撞思想。期待在这个过程中,我们都能有所收获,共同成长。

在接下来的篇章中,我们将正式踏入攻防对抗的核心地带。

下期看点: 下一篇,我们将深入【破壁之术】的第一站,尝试代入攻击者的视角,看看一次精心策划的攻击,是如何从看似平淡无奇的信息收集与网络踩点开始的。这不仅仅是技术的比拼,更是情报的博弈和耐心的较量。敬请期待 《第2篇 | 黑客的序章:信息收集与踩点的现代战场演练》。

互动时刻:

- 本篇小结: 我们共同探讨了在数字化日益深入的今天,为何需要建立系统性的网络安全认知。通过回顾攻防演进的历程,我们理解了安全对抗的动态性和复杂性,并明确了本专栏旨在构建认知框架、提炼攻防启示的核心目标及三大内容板块。

- 思考/讨论: 在您的日常工作或生活中,是否经历过让你对“网络安全”产生全新认识的事件或思考? 也许是一次差点被骗的经历,也许是工作中遇到的安全挑战,也许是对某个新闻事件的感悟。欢迎在评论区分享你的故事、困惑或见解,让我们一起交流,共同点亮认知的火花。

- 术语小词典 :

- 高级持续性威胁 (APT - Advanced Persistent Threat): 指特定组织对特定目标进行的长期、持续且高度复杂的网络攻击活动,常具有明确的政治或经济目的。

- 社会工程学 (Social Engineering): 利用人类心理弱点(如信任、恐惧、好奇心)进行欺骗,以获取信息、访问权限或诱导执行特定操作的攻击手段。

- 软件供应链 (Software Supply Chain): 指软件从构思、开发、构建、分发到最终用户使用和维护所涉及的所有组件、流程和参与者的集合。攻击者可能通过攻击链条上的薄弱环节来影响最终用户。

- 零信任 (Zero Trust): 一种安全模型,其核心思想是不默认信任网络内部或外部的任何用户、设备或连接,而是基于身份和上下文进行持续验证和授权。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?