专栏引言:在上一篇《SOA》中,我们探讨了一个“理想主义”架构如何在幻灭后,将其灵魂注入微服务,获得了新生。今天,我们将回溯到更早的21世纪初,探寻另一个更宏大、更具科幻色彩的梦想——网格计算(Grid Computing)。它曾被誉为“下一代互联网”,试图将全球的计算机连接成一个无所不能的“虚拟大脑”。这个梦想为何在喧嚣中归于沉寂?它又为我们今天的云时代,留下了怎样一笔不为人知的宝贵遗产?这不仅是一段技术往事,更是一堂关于“协作”与“复杂性”的深刻哲学课。

计算的星河

引子:你还记得那个“在家寻找外星人”的年代吗?

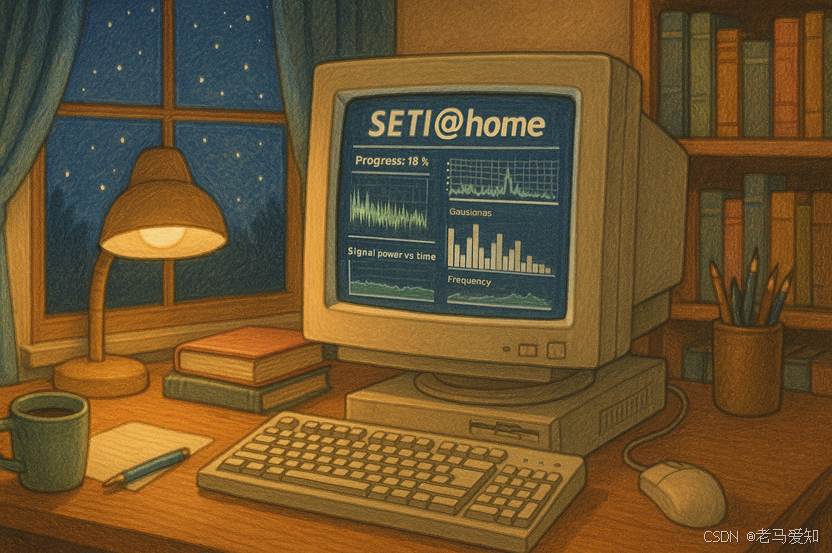

在座的各位,尤其是70后、80后的朋友,或许还对一个名为“SETI@home”的项目留有印象。在那个拨号上网还未走远的年代,它像一股清流,充满了极客式的浪漫。你只需在个人电脑上安装一个屏保程序,就能在电脑空闲时,利用它的算力,帮助天文学家分析来自外太空的射电望远镜信号,寻找可能存在的外星文明。

我至今记得,当时看着自己那台奔腾处理器的电脑屏幕上,跳动着复杂的数据和信号图,心中涌起一种莫名的参与感和自豪感。我的这台小小的电脑,正与全球成千上万台电脑一起,为一个伟大的科学目标贡献着力量。

SETI@home的浪漫

这个小小的项目,正是“网格计算”理念最通俗、最深入人心的一次大众实践。它揭示了网格计算最核心、最动人的魅力:将无数分散、微小的力量,汇聚成一股足以撼动科学难题的洪流。

这背后,是一个远比“寻找外星人”更为宏大的梦想。

一、宏大叙事:构建“全球大脑”的普罗米修斯

21世纪初,科学和工程领域对算力的渴求,如同一个无底的黑洞。无论是粒子物理的模拟、基因序列的分析,还是气候模型的预测,其计算量都远远超出了任何单一超级计算机的承受极限。

作为一名长期为电信、银行等行业提供软件服务的从业者,我对此深有体会。当时,我们为一个省级电信运营商做用户行为分析和精准营销模型,需要处理数千万用户几个月的通话数据。即使用上当时最顶级的服务器集群,一次完整的模型训练也要跑上几天几夜。机房里服务器的轰鸣声,仿佛是计算能力被榨干前的呻吟。

我们迫切需要一种新的计算范式,来打破这种“算力孤岛”的困境。

就在这时,网格计算(Grid Computing)应运而生。它的提出者,伊恩·福斯特(Ian Foster)和卡尔·凯瑟尔曼(Carl Kesselman),被誉为“网格计算之父”,他们提出了一个振聋发聩的设想。

网格计算的本质,不是要造一台更

最低0.47元/天 解锁文章

最低0.47元/天 解锁文章

956

956

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?