电路板的层数选择,决定了电子设备的性能天花板。

随着设备复杂度提升,简单的单层板已无法满足需求,双层板成为主流选择。但面对更高性能需求时,工程师必须做出关键抉择:是选择经济实用的2层结构,还是升级到更高级的4层设计?

这个看似简单的层数问题,实际上决定了电子产品的信号质量、抗干扰能力和最终可靠性。

为什么层数选择至关重要

电子设备的小型化和高性能化趋势不可阻挡。PCB作为承载电子元器件的物理基础,其设计直接影响整机性能。

层数差异首先体现在物理结构上。2层板采用“铜箔-绝缘基材-铜箔”的简单三明治结构,而4层板则包含四层铜箔和三层绝缘介质,形成更复杂的叠层架构。

这种结构差异直接影响了电路板的核心功能实现。在高速数字电路和射频应用中,信号传输质量成为关键瓶颈。2层板由于缺乏专用参考平面,信号易受干扰,而4层板通过内电层提供稳定参考平面,显著提升信号完整性。

成本因素同样不容忽视。统计数据显示,在相同面积下,4层板的制造成本通常比2层板高出40%-60%。这个差价对于消费电子产品而言,意味着巨大的利润差异。

结构差异:从基础构造开始理解

2层板的基本构造

-

两层导电铜箔:分别位于基板顶部和底部

-

单层绝缘介质:常用FR-4玻璃纤维材料

-

简单连接方式:通过穿孔实现上下层电气连接

这种结构决定了元件布局和走线只能在板的两面进行,当电路复杂度增加时,设计师不得不采用“跳线”等妥协方案,导致信号路径加长。

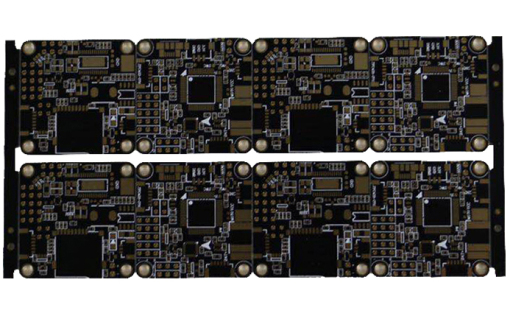

4层板的进阶架构

4层板在双面板基础上增加了两个内层:

-

专用电源层:提供稳定电压分布

-

完整地平面:作为信号回流路径

-

两层信号布线层:通常位于板的两面

-

三层绝缘介质:隔离各导电层

这种“信号-电源-地-信号”的对称结构(典型叠层顺序)提供了优化的电气特性。内电层不仅降低了电源阻抗,还为高速信号提供了连续的参考平面。

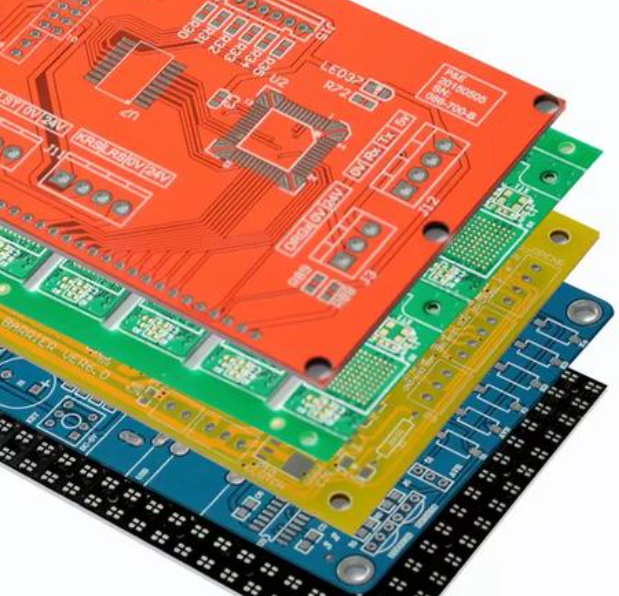

厚度参数对比

虽然4层板增加两层铜箔,但整体厚度控制得当:

-

2层板厚度:通常为0.8-1.6mm

-

4层板厚度:多在0.8-2.0mm之间,最常见为1.6mm

这种厚度控制使得4层板在提升性能的同时,仍能适应现代电子设备的空间限制。

性能对比:电气特性决定应用边界

信号完整性表现

4层板通过内电层建立了稳定的信号传输环境。完整的地平面提供了最短的信号返回路径,显著降低回路电感。研究显示,在100MHz以上高频环境中,4层板的信号衰减比2层板降低30%以上。

2层板在信号传输时面临阻抗控制难题。由于缺乏均匀介质环境和参考平面,很难实现精确阻抗匹配。而4层板可通过控制走线宽度、介质厚度等参数,实现精确的阻抗控制(通常50Ω或75Ω),这对高速数字信号传输至关重要。

电磁兼容性(EMC)表现

4层板的内电层形成高效电磁屏蔽。电源层和地层构成的大面积铜面,有效约束了电场分布,减少电磁辐射。测试数据显示,相同电路在4层板上的辐射噪声比2层板降低10-15dB。

2层板的电磁辐射问题更突出。高频信号回路面积较大,形成更高效的天线结构,导致设备容易产生EMI问题,也难以通过外部电磁兼容测试。

热管理能力

4层板的多层结构促进热量均匀分布。内电层的大面积铜箔具有优异的热传导性,可将局部热点快速扩散。实验表明,相同功耗条件下,4层板的最高温度比2层板低8-12℃。

2层板的热管理能力较弱。较薄的基板材料热容有限,热量容易在局部积聚,影响元器件寿命。对于功率器件较多的设计,需要额外考虑散热措施。

布线密度与复杂度

4层板提供双倍布线资源,通过合理层分配可实现:

-

信号层专注于信号路径

-

电源层处理功率分配

-

地平面提供完整参考

这种分离使布线简洁高效,避免交叉干扰。统计显示,相同面积下4层板可支持比2层板多50%以上的元件。

2层板的布线空间限制明显。当元件数量超过一定阈值(通常50个以上)时,布线变得极其复杂,可能需要增加板面积或采用跳线等折衷方案。

如何选择:平衡性能与成本的决策

明确应用需求

-

2层板适用场景:LED照明、简单电源电路、基础家电控制板等低频、低速、低复杂度电路

-

4层板必要场景:微处理器系统、高速数字接口(USB3.0以上)、射频模块、工业控制系统等高频应用

评估预算限制

成本敏感项目需精算:

-

2层板优势:制造成本低40-60%,设计周期短,适合小批量生产

-

4层板价值:虽初始成本高,但减少调试时间,提高产品可靠性,降低售后成本

考虑产品迭代

-

2层板适合短期产品,技术生命周期小于2年

-

4层板支持技术升级,可适应未来1-2代产品升级需求

-

高密度元件布局必须使用4层板,如BGA封装处理器

折中解决方案

当预算有限但需要部分4层板特性时:

-

采用2层板+跳线简化设计

-

优化布局隔离高低频电路

-

增加滤波元件抑制干扰

-

但效果仍无法媲美真正的4层结构

层数差异的本质是性能分级

2层板与4层板的区别,本质上是基础性能与进阶性能的分水岭。

前者以成本优势满足基本电路需求,后者以技术优势解决高速高频挑战。

选择依据需回归产品本质:简单消费电子可选2层板以控制成本,而网络设备、工业控制系统等对性能要求高的场景,4层板带来的信号完整性和抗干扰能力提升则十分关键。

未来趋势显示,随着元器件工作频率提高和数字信号速度提升,4层板正从高端选择变为中端产品的基准配置。

成本差距逐步缩小,使更多设计有机会采用4层结构。

在电路板层数选择的十字路口,技术决策者必须平衡当下成本与未来需求。

合适的层数选择,不仅影响产品性能表现,还决定了产品在市场竞争中的位置和生命周期。

电路板层间隐藏的物理规律,决定了电子产品的性能边界。一位资深硬件工程师曾感叹:“PCB层数选择如同在迷宫中绘制地图,选错了路径,整个系统将永远无法达到性能最优点。”

当您下次拆开电子设备时,观察那块绿色的电路板。尝试辨别它是2层还是4层设计——通过观察边缘处铜层的反光,4层板通常显示出更多的层次反光。这个细微差别背后,是电子工程师为平衡性能与成本所做的精心考量。

624

624

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?