核心观点 (TL;DR)

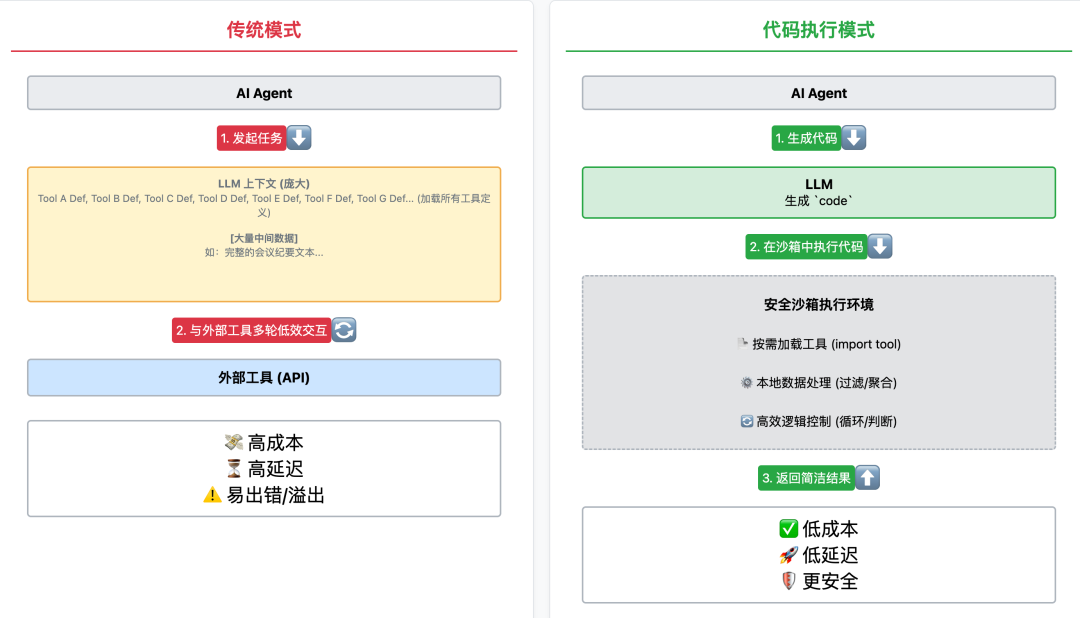

- 问题: 传统 AI Agent 在使用大量工具时,因“上下文臃肿”(加载所有工具定义)和“数据冗余”(在工具间传递大量中间数据)而变得低效且昂贵。

- 解决方案: 切换到“代码执行模式”。让 Agent 不再直接调用工具,而是生成代码(如 Python/TypeScript)在一个安全的沙箱环境中执行。

- 优势: Agent 按需导入工具、在本地处理数据,只将最终的简洁结果返回给模型。这极大地降低了Token成本和延迟,同时增强了隐私保护和逻辑控制能力。本质上,是让 Agent 从“工具调用者”进化为“程序员”。

一、引言:Agent 的“工具自由”之困

AI Agent 的强大之处,在于它们能够像人类一样使用工具来与外部世界交互,完成复杂任务。从预订机票到分析财务报表,Agent 的能力边界很大程度上由其“工具箱”的丰富程度决定。为了统一 Agent 与工具之间的“语言”,模型上下文协议(MCP) 应运而生,成为了连接 Agent 与外部世界的通用标准。

然而,当 Agent 需要调度成百上千个工具时,一个实际的问题随之出现:成本和效率。传统的 Agent 工具调用方法,例如 OpenAI Functions 或 Anthropic Tools,在规模化时会遇到瓶颈,导致上下文窗口被迅速填满,增加成本和响应延迟。这距离实现高效的自主 Agent 尚有差距。

alt text

二、传统方法的两个主要问题

为什么当工具数量增多时,Agent 会变得低效?其原因在于传统工具调用范式的两个主要问题。

罪状一:上下文臃肿 (Context Bloat)

传统方法要求将所有可用工具的详细定义(如函数名、参数、描述)全部放入模型的上下文(Prompt)中。

当只有几个工具时,这不成问题。但当 Agent 连接到 Google Drive、Salesforce、Slack 等多个服务,工具数量达到数百个时,这些定义本身就能占用大量 Token。模型在开始工作前,就需要处理大量可能不会用到的信息,这造成了Token的浪费。

例如,仅仅是两个简单的工具定义,就已经相当冗长:

gdrive.getDocument Description: Retrieves a document from Google Drive Parameters: documentId (required, string): The ID of the document to retrieve fields (optional, string): Specific fields to return Returns: Document object with title, body content, metadata, permissions, etc.salesforce.updateRecord Description: Updates a record in Salesforce Parameters: objectType (required, string): Type of Salesforce object (Lead, Contact, Account, etc.) recordId (required, string): The ID of the record to update data (required, object): Fields to update with their new values Returns: Updated record object with confirmation

罪状二:数据冗余 (Data Redundancy)

此外,在多步任务中,数据会在工具调用链中被反复传递,造成数据冗余。

设想一个任务:“从 Google Drive 下载会议纪要,并将其内容更新到 Salesforce 的一条销售线索中。”

在传统模式下,Agent 的工作流程是:

1.调用 gdrive.getDocument,获取会议纪要的全文。

2. 模型接收到完整的会议纪要文本(可能长达数万 Token)。

3. 模型生成一个新的 salesforce.updateRecord 调用指令,并将刚刚收到的完整会议纪要文本再次填入新指令的参数中。

这意味着,同一份冗长的会议纪要,在模型的上下文中流转了两次,一次作为输入,一次作为输出。如果处理的是更长的文档或复杂的数据结构,Token 消耗将呈指数级增长,甚至可能超出模型的上下文长度限制,导致任务失败。

三、解决方案:让 Agent 作为代码生成器

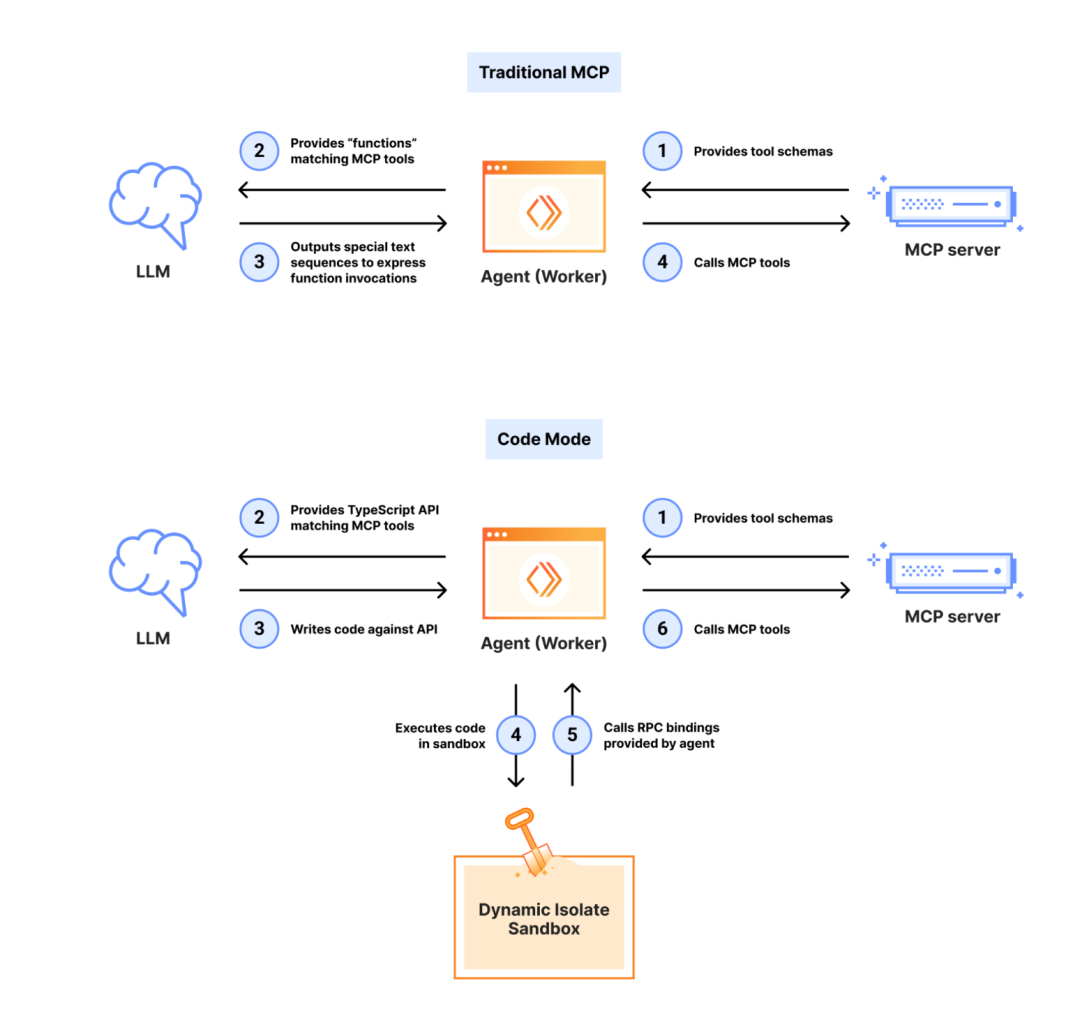

为解决这些问题,Anthropic 和 Cloudflare 等公司提出了一种新的范式——**代码执行模式 (Code Execution Mode)**。

alt text

其核心思想是:让 Agent 作为代码生成器,而不是直接的工具调用者。

在这种模式下,模型不再生成死板的工具调用 JSON,而是直接生成一段可以被执行的代码(如 Python, TypeScript)。这段代码负责导入所需的工具、调用它们、处理数据,并将最终结果返回。

这意味着交互模式从指令式转变为编程范式。

实现机制:如何将工具代码化?

这个转换过程通常分为两步,通过一个构建步骤自动完成:

1. 自动生成代码文件结构: 系统会遍历所有连接的 MCP 服务器,为每个服务和其中的每个工具,自动生成对应的目录和代码文件。这会形成一个对开发者非常友好的文件树结构:

servers/├── google-drive/│ ├── getDocument.ts│ └── ... (其他工具)├── salesforce/│ ├── updateRecord.ts│ └── ... (其他工具)└── ... (其他服务)

2. 为每个工具生成包装器 (Wrapper): 每个工具文件(如 getDocument.ts)内部都包含一个包装函数。这个函数将原始的、基于协议的 MCP 工具调用,封装成一个标准的、具有明确类型定义的函数。

// servers/google-drive/getDocument.ts// 这是一个底层的客户端函数,负责实际的 MCP 通信import { callMCPTool } from "../../../client.js";// 定义输入和输出的类型interface GetDocumentInput { documentId: string; }interface GetDocumentResponse { content: string; }// 暴露给 Agent 的包装函数export async function getDocument(input: GetDocumentInput): Promise<GetDocumentResponse> { // 将函数调用转换为底层的 MCP 工具调用 return callMCPTool<GetDocumentResponse>('google_drive__get_document', input);}

通过这个机制,抽象的“工具”就变成了具体的、可供 Agent import 和调用的代码模块。

例如,前面那个冗长的任务现在可以被简化为一段简洁的代码:

// Read transcript from Google Docs and add to Salesforce prospectimport * as gdrive from './servers/google-drive';import * as salesforce from './servers/salesforce';const transcript = (await gdrive.getDocument({ documentId: 'abc123' })).content;await salesforce.updateRecord({ objectType: 'SalesMeeting', recordId: '00Q5f000001abcXYZ', data: { Notes: transcript }});

正如你所见,transcript 变量在代码执行环境中流转,模型本身无需关心其具体内容,节省了上下文空间。Anthropic 的报告指出,通过这种方式,Token 使用量可以从 150,000 降至 2,000,实现了 98.7% 的优化。

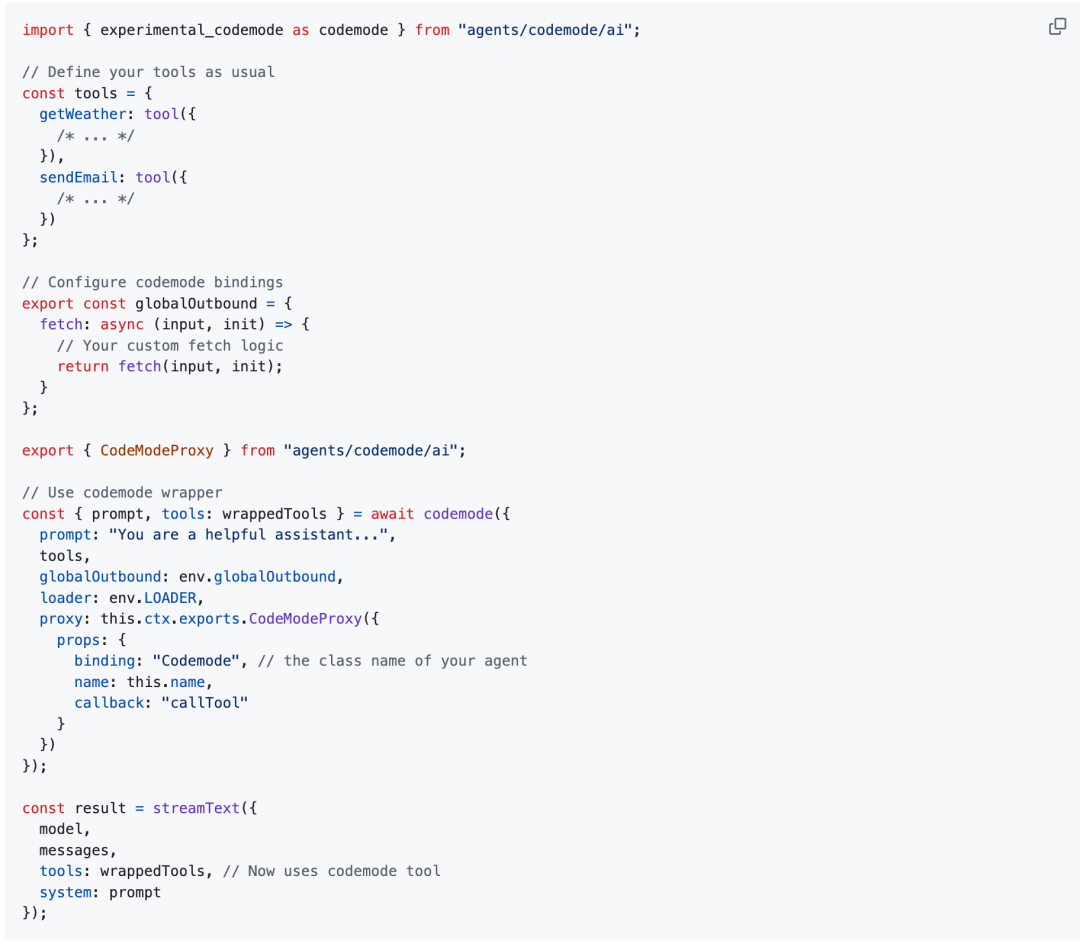

这个有源码实现:https://github.com/cloudflare/agents/blob/main/packages/agents/src/codemode/ai.ts

(tool1, tool2, tool3, …)=> (codeMode) 把N个工具转换成一个工具,这个工具帮你找到正确的工具…

(tool1, tool2, tool3, …)=> (codeMode) 把N个工具转换成一个工具,这个工具帮你找到正确的工具…

封装旧的工具后,提供几个meta工具… 也可以看成通过多次交互,减少mcp token太多…

四、代码执行模式的四个主要优势

这种范式转变为 Agent 带来了四个主要优势:

优势一:提升效率 (Increased Efficiency)

- 按需加载 (Progressive Disclosure): Agent 通过探索文件系统(

ls ./servers/)或使用search_tools函数来发现可用的工具。它只import当前任务所需的模块,而不是在开始时就加载整个工具库。 - 本地数据处理: 在处理海量数据时,Agent 可以在代码执行环境中先进行过滤、聚合或转换,只将最关键、最简洁的结果返回给模型。比如,从一个包含 10,000 行的电子表格中筛选出 5 条“待处理”的订单,模型看到的将是 5 行,而不是 10,000 行。

// With code execution - filter in the execution environmentconst allRows = await gdrive.getSheet({ sheetId: 'abc123' });const pendingOrders = allRows.filter(row => row["Status"] === 'pending');// Only return the count and a small sample to the modelconsole.log(`Found ${pendingOrders.length} pending orders`);console.log(pendingOrders.slice(0, 5));

优势二:更优的控制流 (Improved Control Flow)

代码原生支持循环、条件判断和错误处理。一个在传统模式下需要多轮对话才能完成的轮询任务(例如,每 5 秒检查一次 Slack 频道是否有“部署完成”的消息),现在可以用一个 while 循环完成,降低了任务延迟。

let found = false;while (!found) { const messages = await slack.getChannelHistory({ channel: 'C123456' }); found = messages.some(m => m.text.includes('deployment complete')); if (!found) await new Promise(r => setTimeout(r, 5000));}console.log('Deployment notification received');

优势三:内置的隐私保护 (Built-in Privacy Protection)

在企业级应用中,数据隐私很重要。代码执行模式解决了这个问题。由于中间数据在沙箱环境中处理,模型不会接触到原始的敏感信息(例如客户的电子邮件、电话号码)。Agent 可以在不直接访问数据的情况下完成数据迁移、处理等任务,只在最后返回一个脱敏的执行报告,如“成功更新了 500 条客户记录”。

优势四:可成长的“技能树” (Evolving “Skill Tree”)

Agent 可以将一段成功解决特定问题的代码保存下来,形成一个可复用的“技能”。比如,将“下载 Google Sheet 并另存为 CSV”的逻辑封装成一个 saveSheetAsCsv 函数。这样,Agent 会积累一个技能库,在面对相似任务时能够直接调用这些高级技能,实现能力的迭代。

五、实践与挑战

引入代码执行模式需要一个安全的沙箱执行环境来运行 Agent 生成的不可信代码。这带来了额外的架构复杂性和安全挑战,需要对资源使用、网络访问等进行限制和监控。这是一种权衡(trade-off),开发者需要根据应用的安全需求和复杂度来决策。

六、结论

代码执行模式是对现有工具调用机制的一种范式转变。它借鉴了软件工程思想,用于解决 AI Agent 在规模化时遇到的效率和成本问题。

未来的 Agent,将不再是被动的指令跟随者,而是一个主动的代码创作者。通过赋予 Agent 编写和执行代码的能力,可以构建更复杂、更高效、更安全的自主智能系统。

如何学习大模型 AI ?

由于新岗位的生产效率,要优于被取代岗位的生产效率,所以实际上整个社会的生产效率是提升的。

但是具体到个人,只能说是:

“最先掌握AI的人,将会比较晚掌握AI的人有竞争优势”。

这句话,放在计算机、互联网、移动互联网的开局时期,都是一样的道理。

我在一线科技企业深耕十二载,见证过太多因技术卡位而跃迁的案例。那些率先拥抱 AI 的同事,早已在效率与薪资上形成代际优势,我意识到有很多经验和知识值得分享给大家,也可以通过我们的能力和经验解答大家在大模型的学习中的很多困惑。我们整理出这套 AI 大模型突围资料包:

- ✅ 从零到一的 AI 学习路径图

- ✅ 大模型调优实战手册(附医疗/金融等大厂真实案例)

- ✅ 百度/阿里专家闭门录播课

- ✅ 大模型当下最新行业报告

- ✅ 真实大厂面试真题

- ✅ 2025 最新岗位需求图谱

所有资料 ⚡️ ,朋友们如果有需要 《AI大模型入门+进阶学习资源包》,下方扫码获取~

① 全套AI大模型应用开发视频教程

(包含提示工程、RAG、LangChain、Agent、模型微调与部署、DeepSeek等技术点)

② 大模型系统化学习路线

作为学习AI大模型技术的新手,方向至关重要。 正确的学习路线可以为你节省时间,少走弯路;方向不对,努力白费。这里我给大家准备了一份最科学最系统的学习成长路线图和学习规划,带你从零基础入门到精通!

③ 大模型学习书籍&文档

学习AI大模型离不开书籍文档,我精选了一系列大模型技术的书籍和学习文档(电子版),它们由领域内的顶尖专家撰写,内容全面、深入、详尽,为你学习大模型提供坚实的理论基础。

④ AI大模型最新行业报告

2025最新行业报告,针对不同行业的现状、趋势、问题、机会等进行系统地调研和评估,以了解哪些行业更适合引入大模型的技术和应用,以及在哪些方面可以发挥大模型的优势。

⑤ 大模型项目实战&配套源码

学以致用,在项目实战中检验和巩固你所学到的知识,同时为你找工作就业和职业发展打下坚实的基础。

⑥ 大模型大厂面试真题

面试不仅是技术的较量,更需要充分的准备。在你已经掌握了大模型技术之后,就需要开始准备面试,我精心整理了一份大模型面试题库,涵盖当前面试中可能遇到的各种技术问题,让你在面试中游刃有余。

以上资料如何领取?

为什么大家都在学大模型?

最近科技巨头英特尔宣布裁员2万人,传统岗位不断缩减,但AI相关技术岗疯狂扩招,有3-5年经验,大厂薪资就能给到50K*20薪!

不出1年,“有AI项目经验”将成为投递简历的门槛。

风口之下,与其像“温水煮青蛙”一样坐等被行业淘汰,不如先人一步,掌握AI大模型原理+应用技术+项目实操经验,“顺风”翻盘!

这些资料真的有用吗?

这份资料由我和鲁为民博士(北京清华大学学士和美国加州理工学院博士)共同整理,现任上海殷泊信息科技CEO,其创立的MoPaaS云平台获Forrester全球’强劲表现者’认证,服务航天科工、国家电网等1000+企业,以第一作者在IEEE Transactions发表论文50+篇,获NASA JPL火星探测系统强化学习专利等35项中美专利。本套AI大模型课程由清华大学-加州理工双料博士、吴文俊人工智能奖得主鲁为民教授领衔研发。

资料内容涵盖了从入门到进阶的各类视频教程和实战项目,无论你是小白还是有些技术基础的技术人员,这份资料都绝对能帮助你提升薪资待遇,转行大模型岗位。

以上全套大模型资料如何领取?

2406

2406

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?