企业知识库的三大痛点

痛点一:知识“看得见”,却“用不上”——非结构化数据的黑洞

你有没有这样的经历?

- 找一份去年的项目总结报告,翻了半小时邮箱和网盘才找到;

- 新员工入职后,面对成百上千份PDF、PPT、会议录音,完全不知道从哪看起;

- 明明系统里有防汛应急预案,但紧急情况下却没人能快速调出关键条款。

这些问题的本质是:企业的知识资产80%以上是非结构化数据(如PDF、PPT、音视频),而传统知识库只做了“存储”,没做“理解”。

传统做法的误区:

- 把文件上传到NAS或OA系统 = 建了知识库?

- 用关键词搜索 = 实现了智能检索?

结果就是:文档堆积如山,但信息孤岛依旧。

正确解法:让机器真正“读懂”内容

我们称之为“多模态知识引擎”的能力,它应该具备:

- 文档解析:精准提取PDF/PPT中的文字、表格、图片说明;

- 音视频转写:将会议录音、培训视频自动转为可检索文本;

- 语义向量化:不只是匹配关键词,而是理解“这句话说的是什么”;

- 跨模态关联:比如一张工程图纸能关联到对应的施工日志和验收标准。

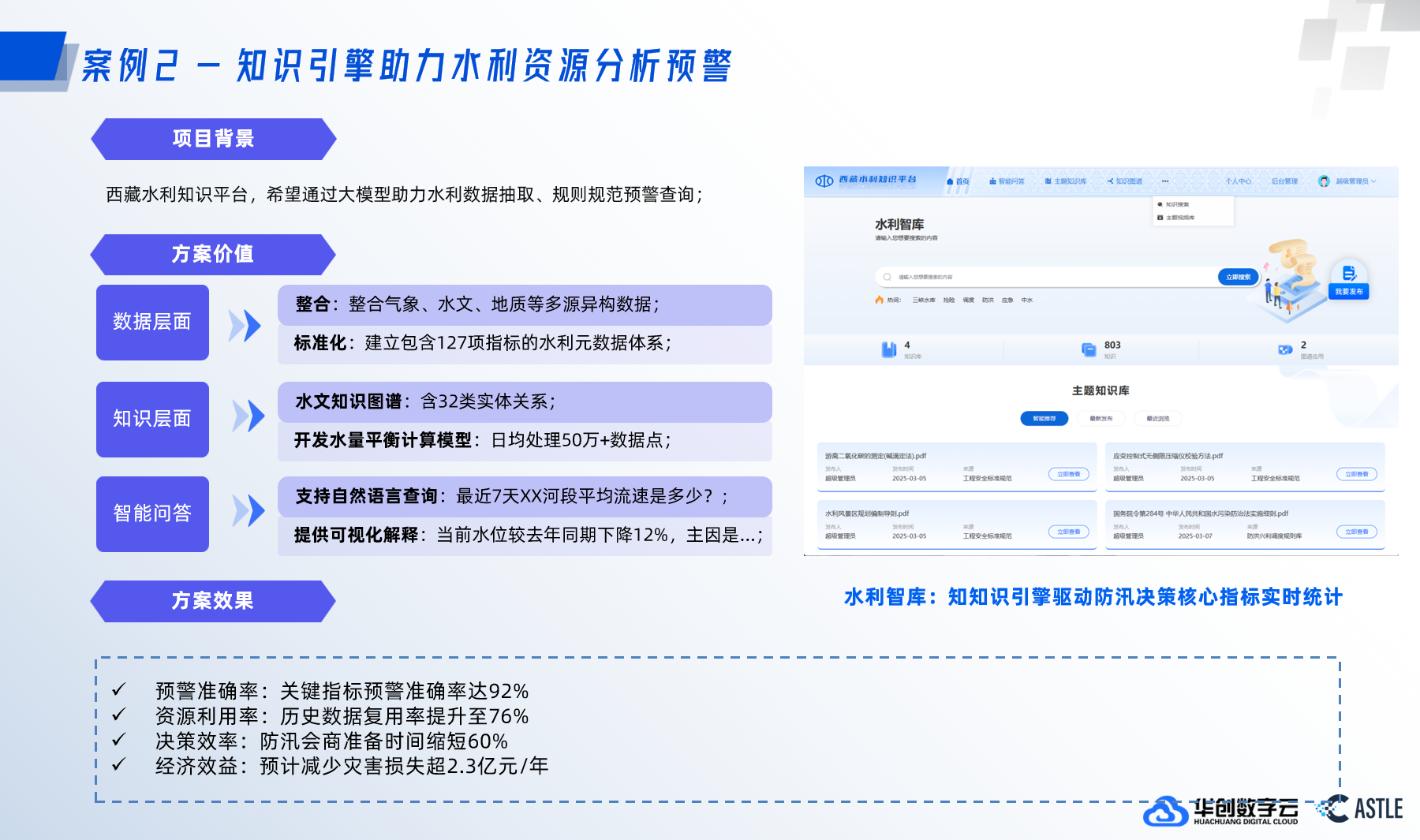

案例:某水利局将历年防汛预案、水文数据、应急演练视频统一接入智能知识引擎后,紧急情况下信息调取时间从30分钟缩短至10秒内。

痛点二:问答“答得快”,但“答不准”——RAG准确率为何上不去?

很多企业上了大模型+知识库的智能问答系统,结果用户反馈却是:

“问的问题它总是答偏”

“给的答案似是而非,还得我自己去查原文”

这说明你的RAG系统存在一个致命短板:检索前的预处理没做好。

常见的“裸奔式RAG”架构:

用户提问 → 直接向量检索 → 丢给大模型生成答案

问题出在哪?—— 原始文档质量参差不齐:

- PDF扫描件OCR识别错误

- 合同文本段落混乱

- 多个版本文档重复存储

- 关键信息埋在表格或附录中

这些“脏数据”直接进入检索流程,再强的模型也无力回天。

我们的实践:用“数据预处理工程”提升准确率

我们在构建企业知识库时,始终坚持一个原则:70%的功夫花在检索之前。

具体包括:

- 结构化清洗:自动识别标题、章节、列表、表格,重建文档逻辑;

- 上下文增强:为知识添加元信息(来源、作者、时间、业务标签);

- 知识融合:合并相似文档,消除冗余;

- 分块优化:根据语义边界切分文本,避免“断章取义”。

效果:某客户在引入预处理工程后,问答准确率从65%提升至92%以上,真正实现了“问得准、答得对”。

痛点三:系统“能用”,但“不活”——知识之间没有“关系”

最让人沮丧的知识库,是那种“查完就走”的系统。

你查到了某份合同,但它不会告诉你:

- 这个合同对应的项目负责人是谁?

之前有没有类似的纠纷案例?

- 相关的政策法规有没有更新?

这就是典型的“静态知识库”——只有数据,没有连接。

静态知识库的局限:

- 每次查询都是孤立的;

- 无法支持“联想式探索”;

- 难以支撑复杂决策。

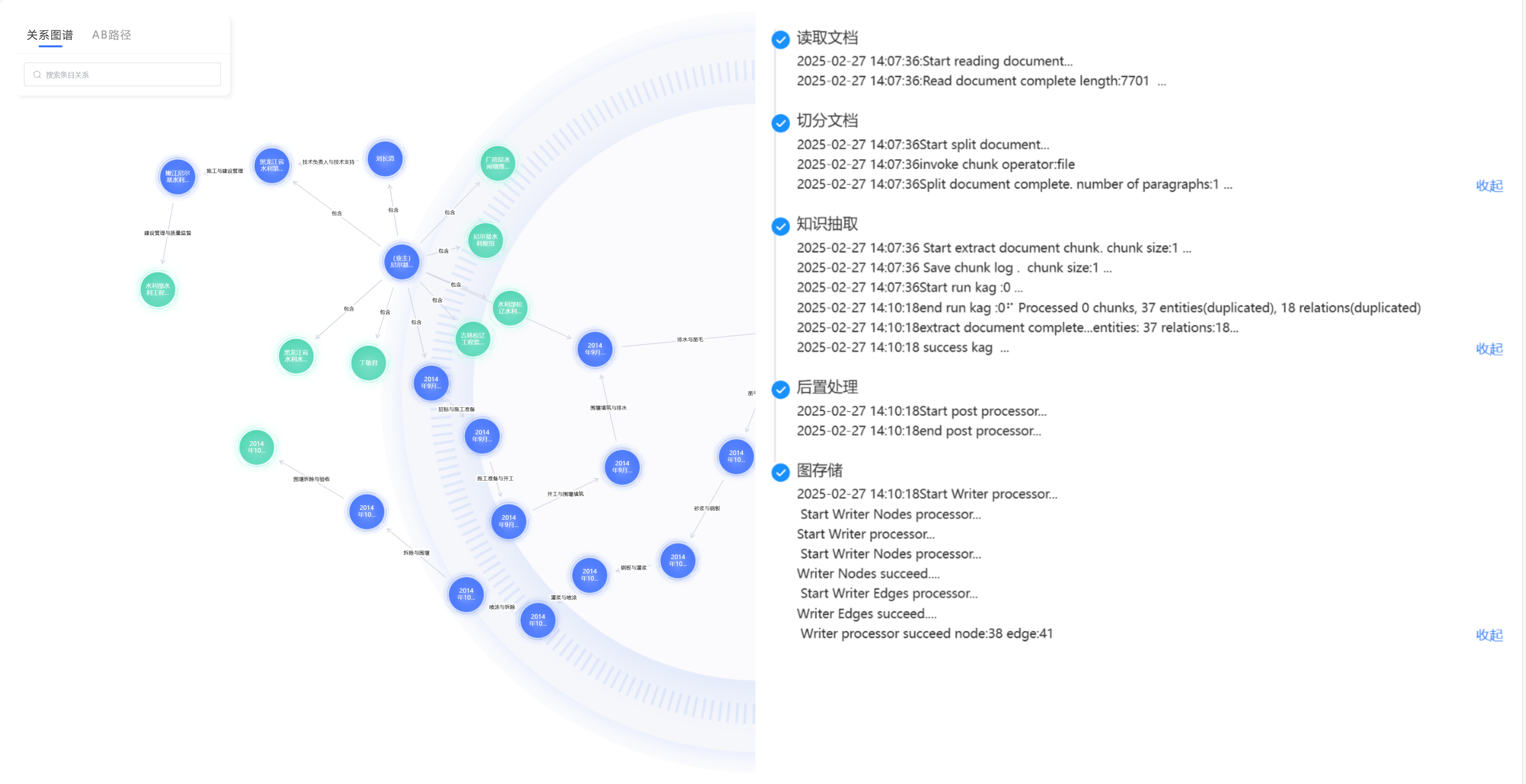

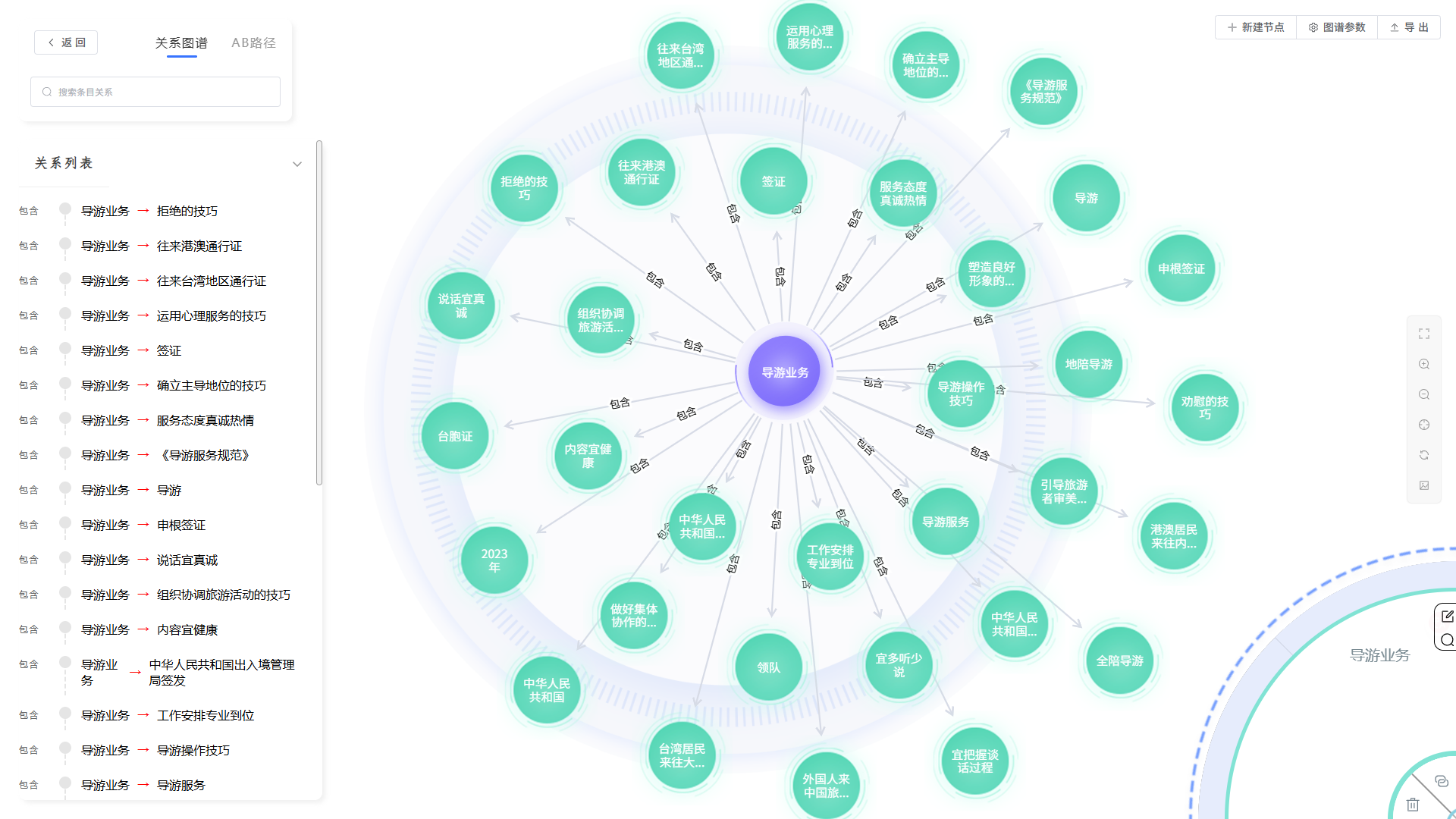

解法:构建“知识图谱”,让知识自己说话

我们提出“知识三要素”模型:实体 + 关系 + 属性。

通过NLP技术自动抽取:

- 实体:如“合同编号C2024001”、“张伟(项目经理)”

- 关系:如“属于项目”、“关联法规”、“历史版本”

- 属性:如“签署日期”、“金额”、“风险等级”

最终形成一张动态可视化的知识图谱,支持:

- 图谱浏览:点击一个合同,自动展开其上下游关联信息;

- 智能推理:发现“某条款与最新法规冲突”并预警;

- 推荐发现:阅读一份水利设计图时,自动推荐相似案例。

我们称之为“知识星空”——每一个知识点都不是孤岛,而是星链中的一环。

好的知识库,不是“资料仓库”,而是“企业大脑”

回顾这三个被广泛忽视的痛点:

|

痛点 |

根本原因 |

解决方案 |

|

知识用不上 |

非结构化数据未被理解 |

多模态知识引擎 |

|

问答答不准 |

检索前预处理缺失 |

数据预处理工程 |

|

系统不活跃 |

知识无关联 |

知识图谱与推理 |

真正有价值的知识库,应该做到:

- 看得懂:无论是PDF、PPT还是会议录音,都能被机器理解;

- 答得准:基于高质量知识做推理,而非模糊匹配;

- 连得通:知识点之间自动关联,支持深度挖掘与决策辅助。

而要实现这些目标,仅靠开源组件拼凑是远远不够的。你需要一个集多模态处理、智能问答、知识图谱与效率工具于一体的企业级智能知识引擎。

我们正在用予非·睿知实现这一切

以 AI 与大模型为核心,打造了一套企业级智能知识引擎,全面覆盖知识的“采集 → 理解 → 存储 → 应用 → 分发”全生命周期,帮助企业激活沉睡的知识资产。

核心能力一览:

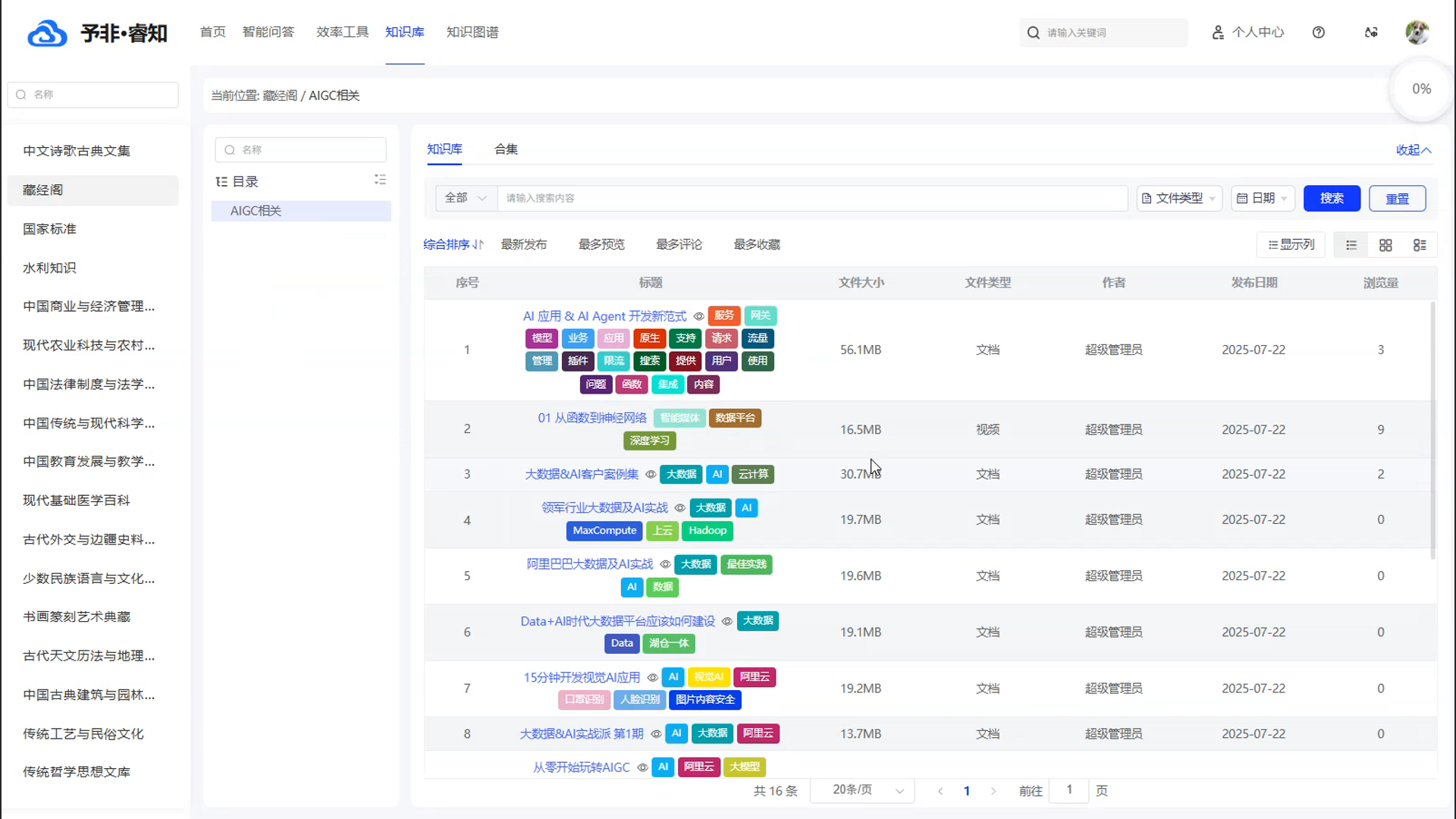

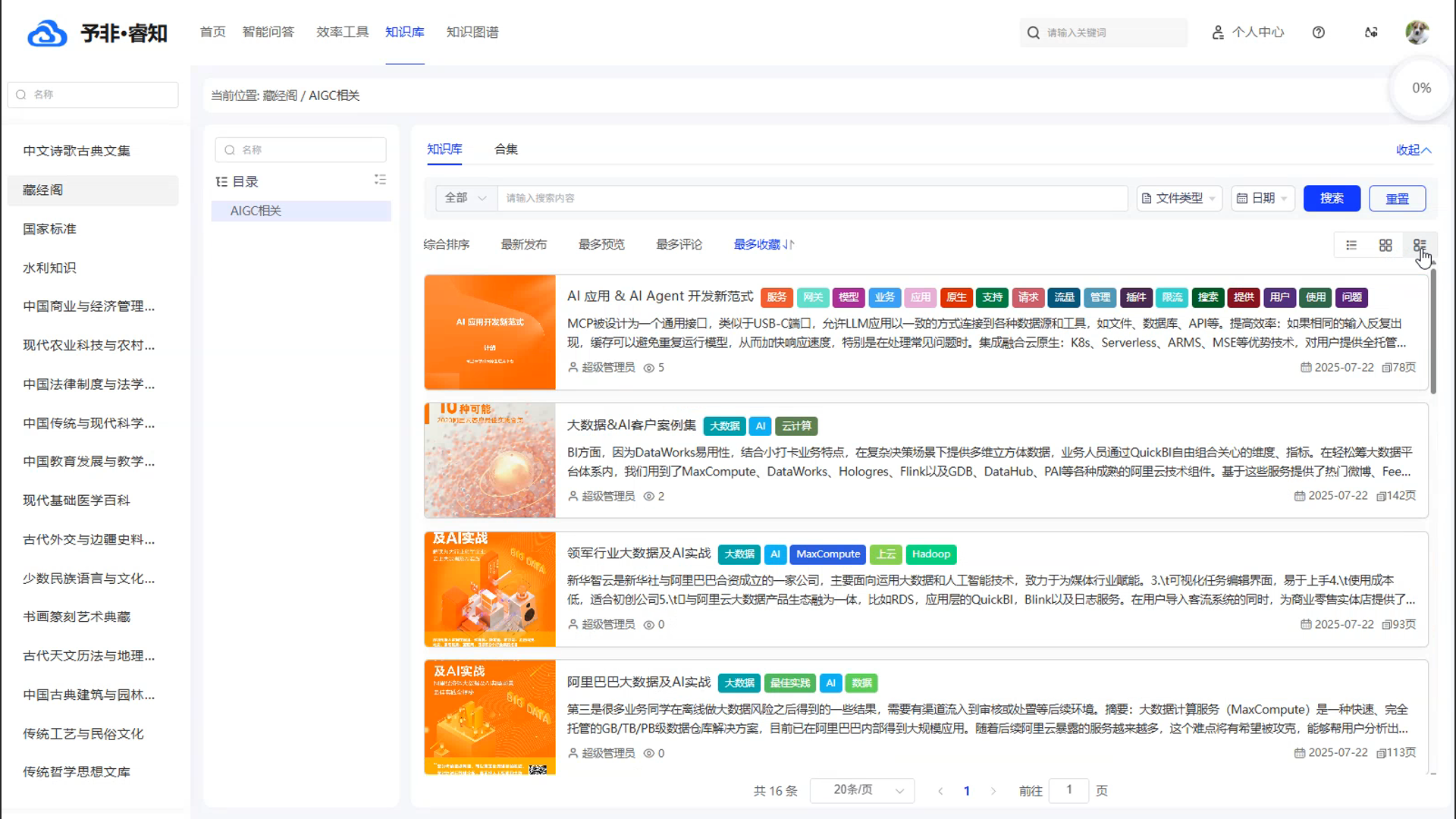

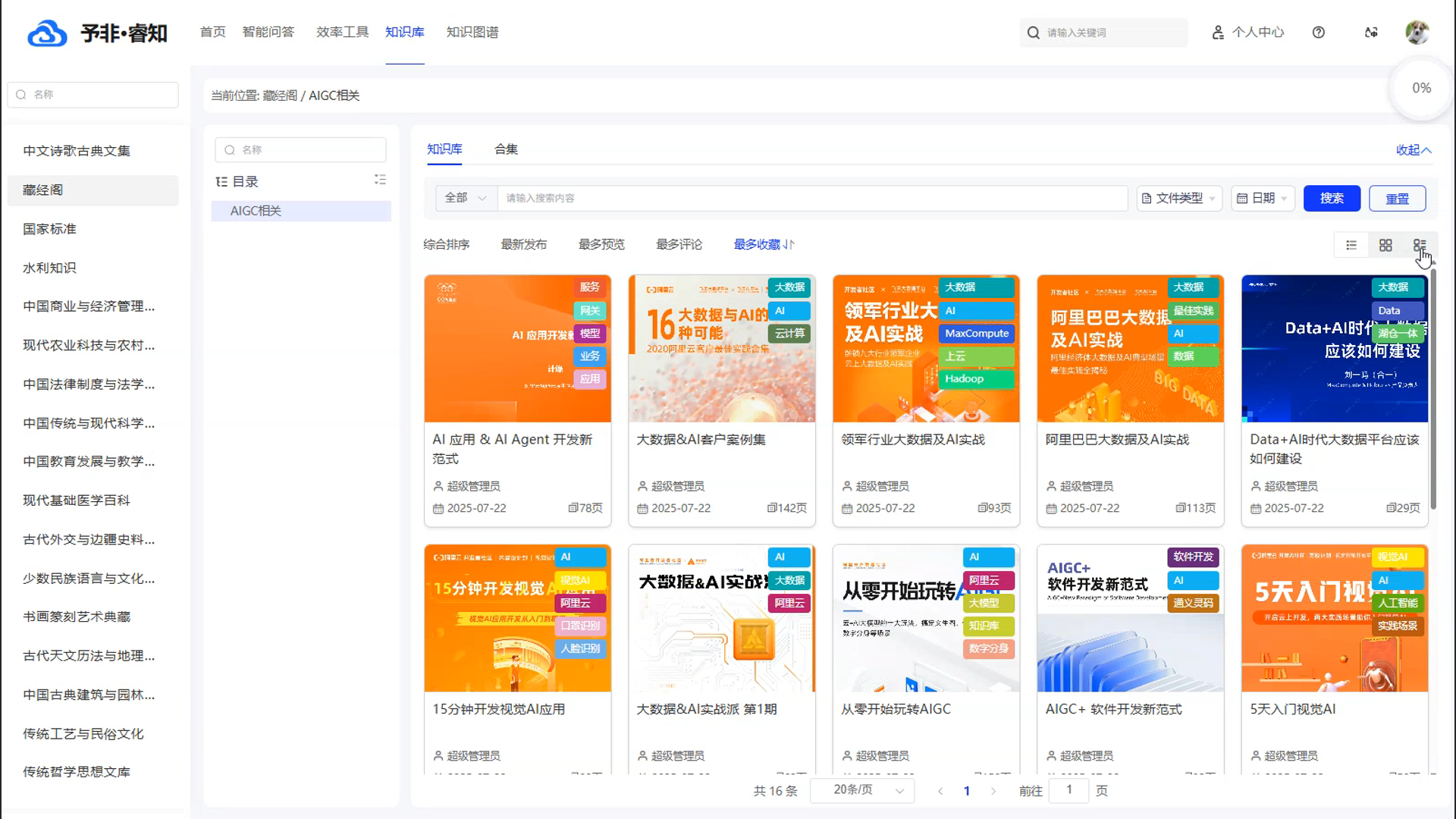

🔹 多模态知识库

智能化的知识检索与筛选: 产品提供强大的智能搜索功能,用户可以通过输入关键词,快速在海量的知识库中进行检索。同时,系统支持多种筛选和排序方式,例如“综合排序”、“最新发布”、“最多浏览”和“最多收藏”,帮助用户更精准地定位所需信息。

多模态内容呈现: 为了满足不同场景下的浏览需求,产品支持多种内容展示形式。用户可以根据自己的偏好,在清晰的“列表视图”、直观的“摘要视图”和美观的“卡片视图”之间自由切换,获得最佳的阅读体验。

结构化的知识分类: 平台提供灵活、强大的树状分类功能,支持企业根据自身的业务逻辑和知识脉络,自由搭建多层级的知识目录。这能帮助企业构建起一套结构清晰、逻辑严谨、独一无二的专属知识体系,让信息资产井然有序。

AIGC 与大模型深度赋能: 本产品并非简单的知识存储容器,而是深度融合了前沿 AIGC 与大模型技术的智能工作伙伴。它能够实现文档自动摘要、智能问答、内容关联推荐等高级功能,将沉睡的数据和文档激活为可以对话、可以思考的动态知识,极大提升知识的应用效率与创新价值。

🔹 知识图谱

自动化的知识构建与关联: 平台能够自动从海量的非结构化文档中,精准识别并抽取关键实体,例如“项目”、“客户”、“技术规格”、“核心人员”等。更重要的是,它能智能分析这些实体之间的内在联系,将过去散落在各个角落的信息点连接成一张逻辑清晰、关系明确的知识网络。

可视化的关系探索与发现: 知识图谱将复杂的知识关系以直观、动态的图形化方式呈现。用户可以轻松地在图谱上进行漫游、钻取和分析,一目了然地看清某个项目涉及的所有人员、文档和技术节点,或某个技术在公司所有产品线中的应用情况,从而发现过去难以察觉的深层联系与潜在价值。

深度的智能推理与分析: 基于已构建的知识网络,系统能够进行复杂的路径查找与智能推理。例如,它可以帮助您分析“某个技术专家的变更对哪些关联项目可能产生风险”,或“与A客户有相似需求特征的还有哪些潜在客户”,为企业的战略决策、风险预警和业务创新提供强有力的数据支持。

🔹知识问答

基于深度理解的精准回答: 深度融合DeepSeek等业界领先的大模型,平台具备强大的知识理解与推理能力。它能够准确识别用户问题的意图,即使是复杂的、口语化的表达,也能提供专家级的精准解答,助力企业进行快速、准确的智能决策。

支持联网搜索,知识永不过时: 平台支持与主流搜索引擎接口对接,当本地知识库无法满足需求时,能够通过联网搜索来增强问答能力。这确保了企业获取的信息永远是最新、最全面的,有效提升了决策的准确性和时效性。

基于企业知识的精准回答: 与通用的互联网搜索不同,本产品的问答完全基于企业自身的私有知识库。它能够结合上下文,进行逻辑推理和内容归纳,最终生成有理有据、来源可溯的精准答案。每一个回答都忠于原文,确保了信息的权威性、私密性和可靠性。

智能总结与多轮追问: 针对内容冗长的文档,用户无需通读全文,只需一键即可生成核心要点总结。同时,系统支持连续的多轮对话,能够记忆上下文语境,允许用户就一个主题不断深入追问,层层剖析,直至找到问题的最终答案,实现高效的深度信息挖掘。

🔹知识搜索

多模态内容的融合呈现: 平台能够无差别地管理包括文档、图片、音视频在内的各类文件,并在搜索结果中进行统一呈现。搜索结果以直观的 “卡片视图” 样式展示,每一条结果都清晰地包含了标题、发布时间、来源、标签以及内容缩略图。这种融合了丰富元信息的可视化呈现方式,让用户在点击查看前就能对内容有全面的了解,极大地提升了知识获取的效率和体验。

融合语义的智能检索与筛选: 平台的核心搜索功能由先进的 语义搜索 引擎驱动。这意味着系统能够深度理解用户查询的真实意图,而不仅仅是匹配字面上的关键词。即使用户输入的词语与知识库中的文档标题或内容不完全一致,只要在概念上高度相关,系统也能精准地将其找出,从而大幅提升搜索的召回率和准确率。在语义搜索精准锁定相关知识范围的基础上,用户还可以进一步利用 “高级搜索” 功能,根据 文档类型和 时间范围进行多维度筛选,实现从海量数据中快速、精准地触达目标信息。

知识图谱搜索,洞察深层关联: 搜索功能与平台的知识图谱能力深度融合,使用户能够进行超越文本层面的关联和探索。通过 “实体关系对齐” 与 “实体链接” 技术,系统可以在搜索时揭示出知识点之间隐藏的关联。

🔹效率工具

开箱即用的智能化工具: 平台内置了包括AI写作、PPT创成、文本校对、文档总结、合同生成、会议纪要等在内的多种效率工具。这些工具深度融合了大模型能力,能够一键生成高质量的文案、演示稿和分析报告,将员工从繁琐的重复性劳动中解放出来。

私有化部署保证数据安全: 平台深刻理解企业对数据安全的核心关切,支持将所有效率工具模块进行完全的私有化、离线化部署。这意味着企业可以在享受AI带来便利的同时,确保核心数据不出内网,彻底消除数据泄露的风险,为企业的知识资产安全保驾护航。

695

695

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?