“上个季度那个项目的复盘报告在哪?”

“新来的同事,产品培训资料看哪个版本才是最新的?”

“关于A客户的技术解决方案,之前谁做过来着?方案放哪了?”

这些对话,几乎每天都在我们的办公室里上演。我们身处一个信息爆炸的时代,公司内部的文件、数据、记录堆积如山,但吊诡的是,找到我们真正需要的那一份,却变得越来越难。知识明明就在那里,却像沉入深海,看得见,捞不着。

大家都在抱怨“信息孤岛”,也尝试过用共享盘、Wiki系统来解决,但效果往往不尽人意。文件还是乱糟糟地堆在那里,搜索功能形同虚设,跨部门的知识壁垒依然坚固。

问题出在哪?其实,我们缺的不是一个更大的硬盘,而是一个更“聪明”的知识管理方式。今天,我们就从技术的角度,聊聊如何搭建一个真正好用的企业知识引擎,让公司的知识“活”起来。

第一步:当一个合格的“图书管理员”,把所有知识收纳进来

想象一下,我们要建一个图书馆。第一步自然是把散落在各地的“书”(也就是公司的各种文档和数据)都收集起来。这听起来简单,但其实是体力活,也是技术活。

公司的知识载体五花八门:有整齐的数据库、在线文档,也有大量的非结构化“硬骨头”,比如PDF格式的合同、扫描的产品手册、Word版的会议纪要,甚至还有图片。

一个好的知识平台,首先要能搞定这些不同格式的文件。它需要具备几项基础能力:

- 文档解析:能“拆开”Word、PDF、PPT等文件,把里面的文字、表格、图片都提取出来。

- OCR:这项技术很重要,专门用来对付扫描件和图片。它能把图片上的文字识别成可搜索、可复制的文本。很多老旧的纸质合同、技术图纸,就得靠它来“复活”。

这个阶段的目标很纯粹:无论原始资料是什么格式,都把它们转换成机器能理解、能处理的标准化信息。这是后续一切智能化的基础。

第二步:当一个聪明的“侦探”,理清知识间的脉络

书都搬进图书馆了,但如果只是按首字母顺序堆在书架上,那和共享文件夹也没太大区别。一个好图书馆的关键,在于它有一套科学的索引和分类系统,让你能迅速找到关联的书籍。

在企业知识引擎里,扮演这个角色的就是“知识图谱”。这个词听起来很玄乎,但原理并不复杂。它就像一个侦探,在海量的资料里寻找线索,并把它们串联起来。

比如,系统在阅读上百份项目文档后,通过自然语言处理技术,能自动识别出一些关键信息(我们称之为“实体”),比如项目名称“启明星计划”、负责人“张三”、客户“某某科技”、涉及技术“分布式存储”等。

接着,它会进一步分析这些实体之间的关系:“张三”是“启明星计划”的负责人,“启明星计划”服务于“某某科技”,并且应用了“分布式存储”技术。

当足够多的这种“实体-关系-实体”的连接被建立起来后,一张描绘整个企业知识脉络的巨大网络就形成了。这就是知识图谱。

有了它,当你搜索“分布式存储”时,系统给你的不再是一堆包含这个关键词的孤立文档,而可能直接告诉你:这项技术在“启明星计划”和“北极星项目”中都得到了应用,相关的专家是“张三”和“李四”,并且有两份相关的技术专利。你看,知识就这样被盘活了。

第三步:当一个靠谱的“专家助理”,有问必答,还能溯源

好了,现在我们有了一个装满了书、并且索引做得很好的图书馆。当员工有问题时,我们希望能直接给他答案,而不是让他自己去一排排书架上翻。

这就需要当前非常务实的一项技术——RAG。它的工作方式,完美地解释了什么叫“靠谱”。

想象一下你问一个真正的专家:“我们哪款产品对制造业客户的吸引力最大?”

一个靠谱的专家不会凭空猜测,他的做法是:

- 先检索资料:他会去翻阅销售报告、CRM里的客户行业数据、产品白皮书等内部资料。

- 再总结回答:基于这些真实可信的材料,他会给你一个精炼的答案:“根据上季度的销售数据和客户反馈,我们的X系列机床因为其高精度和稳定性,在制造业客户中销量最好,占了该行业销售额的40%。”

- 并提供出处:最后他还会告诉你:“具体数据你可以看这份《Q3销售分析报告》的第5页。”

RAG技术就是这样工作的。当用户提问时,它先在企业知识库里(就是我们前面建好的那个“图书馆”)进行精确检索,找到最相关的几段原始信息。然后,它把这些信息作为上下文,交给大型语言模型去阅读、理解和总结,最后生成一个既自然又准确的回答,并且附上所有引用的原文链接。

这种“先找证据,再说话”的模式,极大地避免了AI“一本正经地胡说八道”的毛病,保证了每一个答案都源自于企业内部的真实数据,可信、可追溯。

写在最后:从技术聊回我们的实践

聊了这么多技术细节,从底层的文档解析、知识图谱构建,到上层的RAG智能问答,您可能会觉得,要从零到一实现这么一套系统,听起来就很复杂。

确实,这并非易事。每一个环节背后,都有大量的技术细节和需要趟过的“坑”。对于大多数企业而言,专门组建一个团队投入数月甚至数年的时间来研发,无论从时间还是成本上考虑,都不是一个轻松的决策。

也正因为我们深刻理解这其中的挑战,我们才决定将这些复杂的技术沉淀下来,封装成一个真正开箱即用、能解决实际问题的工具。

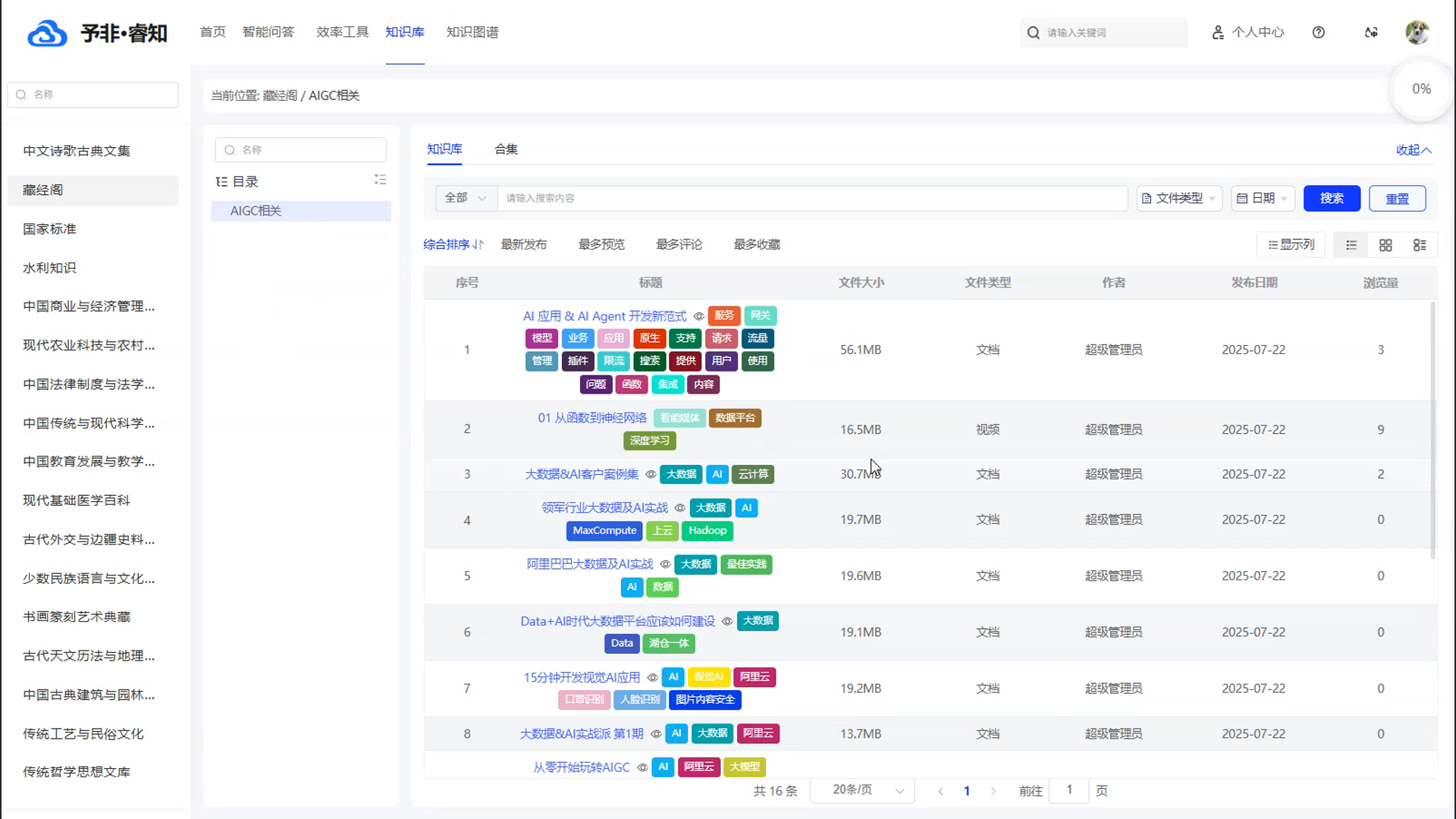

多模态知识库

智能化的知识检索与筛选: 产品提供强大的智能搜索功能,用户可以通过输入关键词,快速在海量的知识库中进行检索。同时,系统支持多种筛选和排序方式,例如“综合排序”、“最新发布”、“最多浏览”和“最多收藏”,帮助用户更精准地定位所需信息。

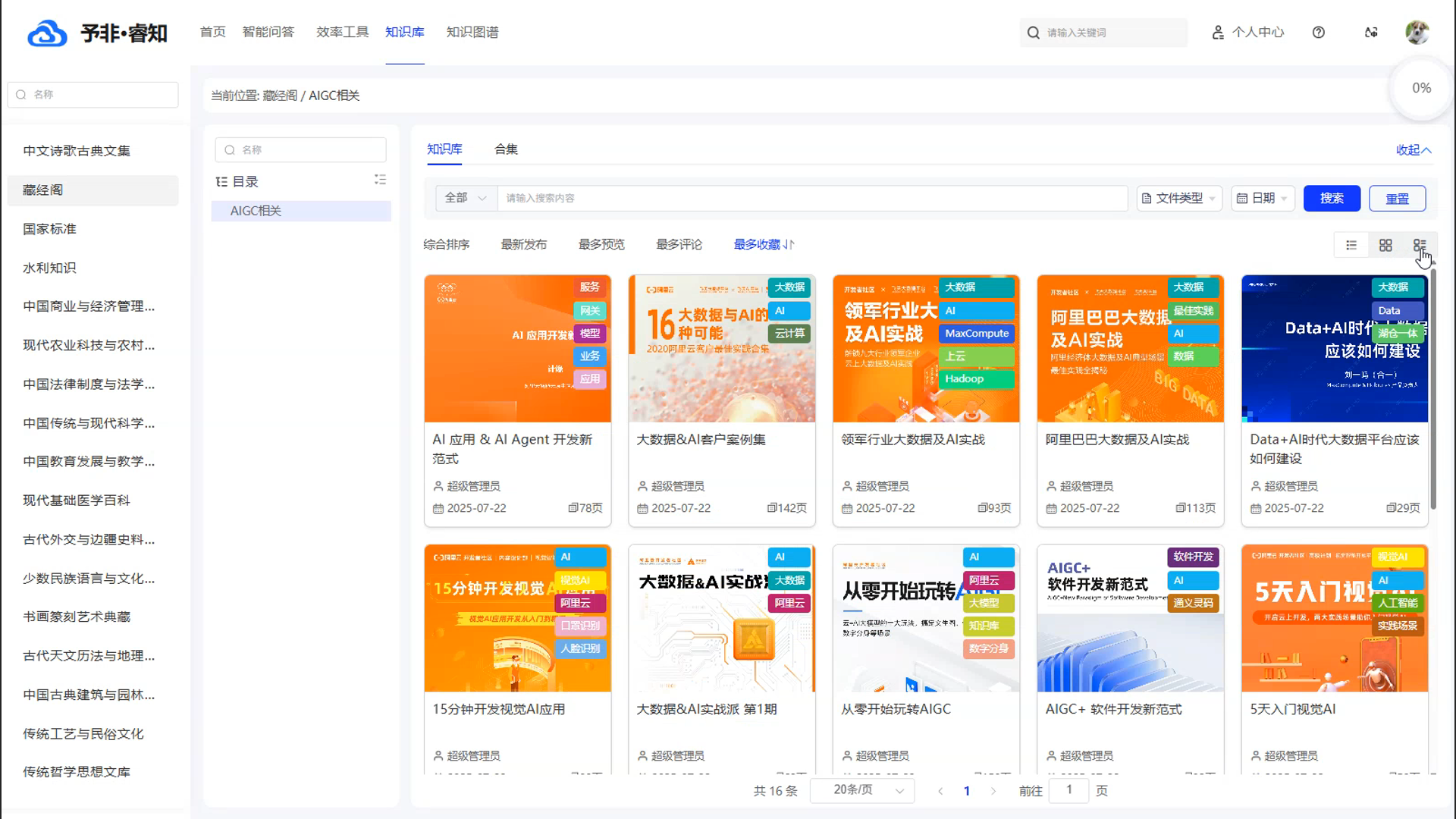

多模态内容呈现: 为了满足不同场景下的浏览需求,产品支持多种内容展示形式。用户可以根据自己的偏好,在清晰的“列表视图”、直观的“摘要视图”和美观的“卡片视图”之间自由切换,获得最佳的阅读体验。

结构化的知识分类: 平台提供灵活、强大的树状分类功能,支持企业根据自身的业务逻辑和知识脉络,自由搭建多层级的知识目录。这能帮助企业构建起一套结构清晰、逻辑严谨、独一无二的专属知识体系,让信息资产井然有序。

AIGC 与大模型深度赋能: 本产品并非简单的知识存储容器,而是深度融合了前沿 AIGC 与大模型技术的智能工作伙伴。它能够实现文档自动摘要、智能问答、内容关联推荐等高级功能,将沉睡的数据和文档激活为可以对话、可以思考的动态知识,极大提升知识的应用效率与创新价值。

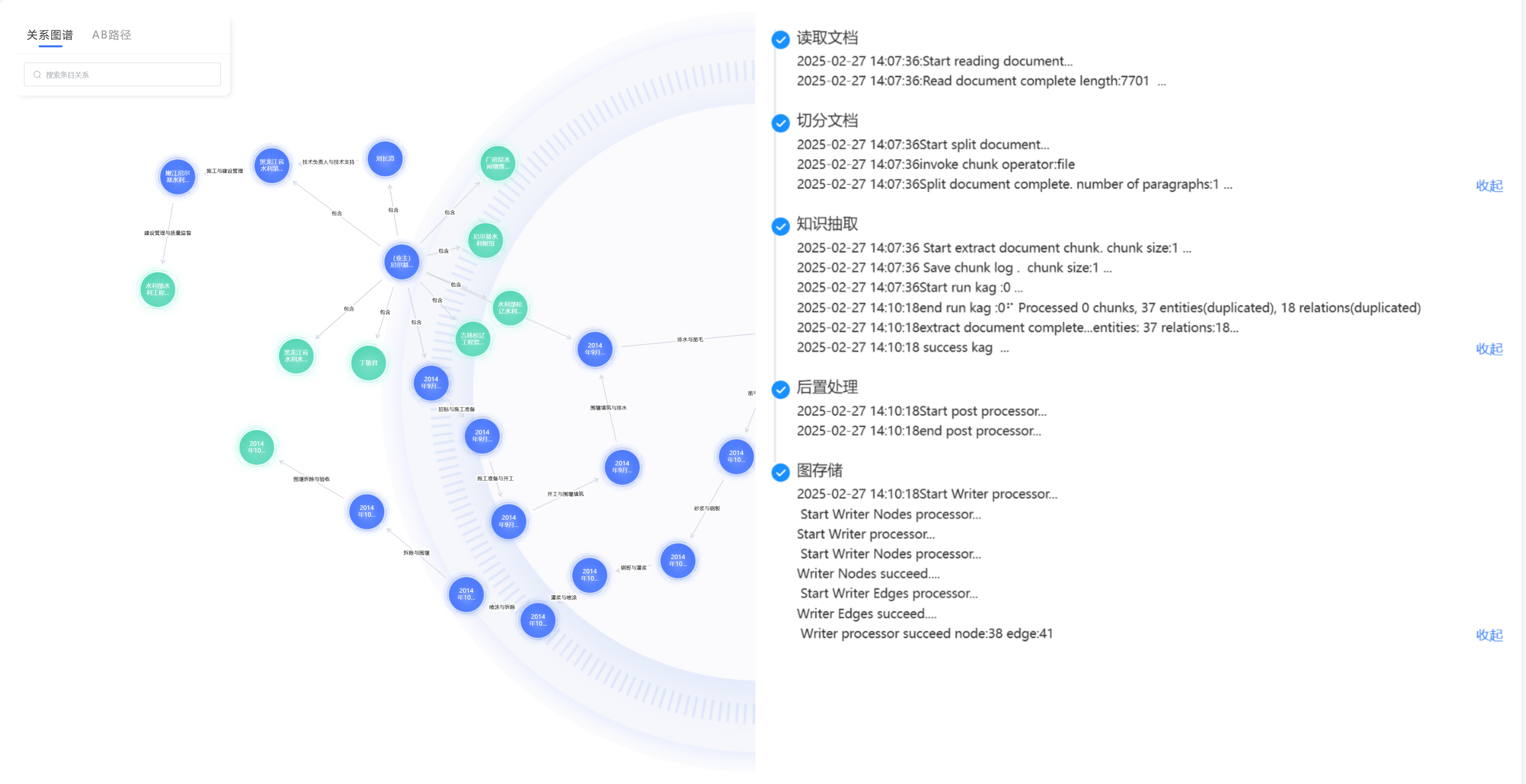

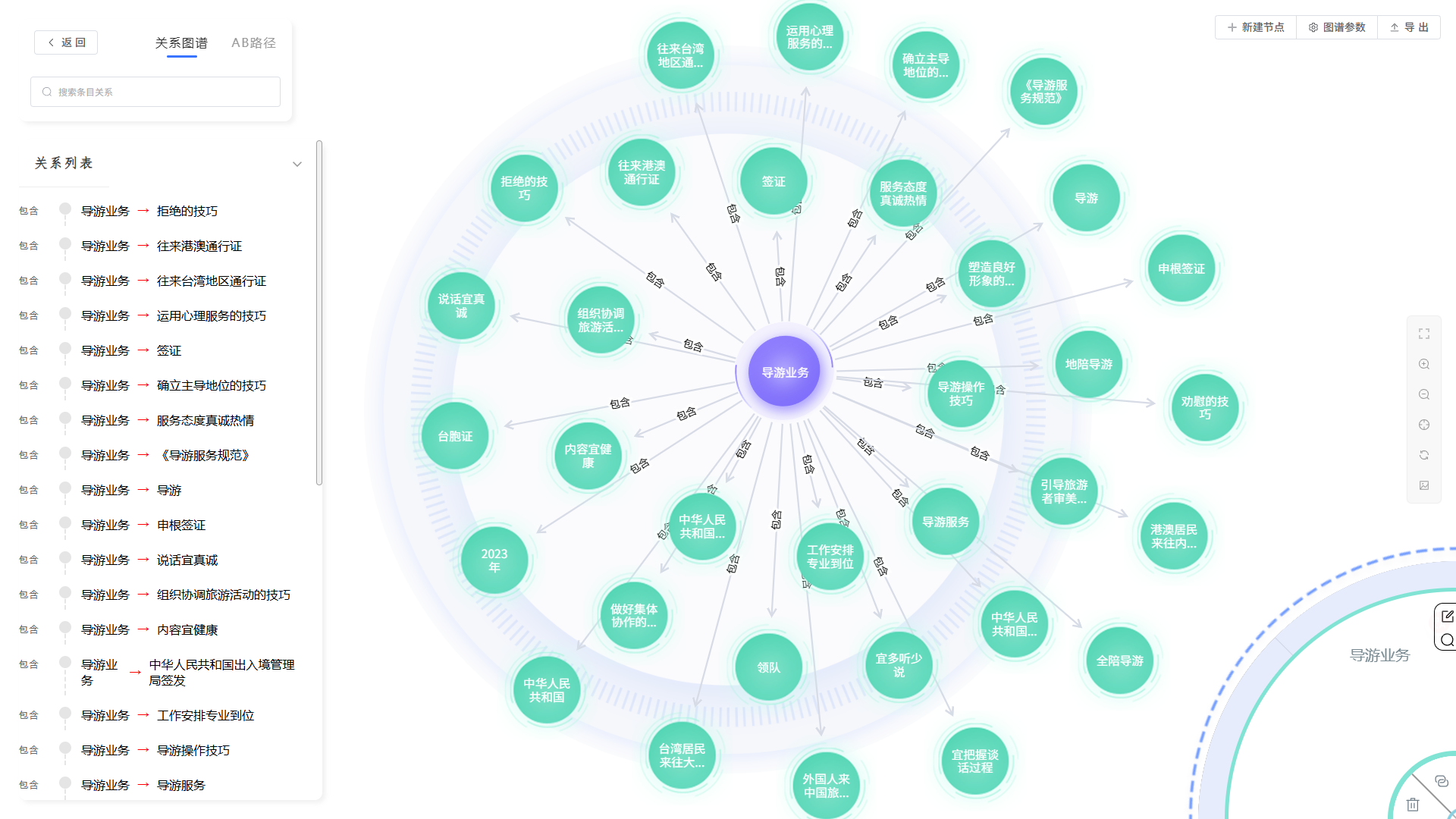

知识图谱

自动化的知识构建与关联: 平台能够自动从海量的非结构化文档中,精准识别并抽取关键实体,例如“项目”、“客户”、“技术规格”、“核心人员”等。更重要的是,它能智能分析这些实体之间的内在联系,将过去散落在各个角落的信息点连接成一张逻辑清晰、关系明确的知识网络。

可视化的关系探索与发现: 知识图谱将复杂的知识关系以直观、动态的图形化方式呈现。用户可以轻松地在图谱上进行漫游、钻取和分析,一目了然地看清某个项目涉及的所有人员、文档和技术节点,或某个技术在公司所有产品线中的应用情况,从而发现过去难以察觉的深层联系与潜在价值。

深度的智能推理与分析: 基于已构建的知识网络,系统能够进行复杂的路径查找与智能推理。例如,它可以帮助您分析“某个技术专家的变更对哪些关联项目可能产生风险”,或“与A客户有相似需求特征的还有哪些潜在客户”,为企业的战略决策、风险预警和业务创新提供强有力的数据支持。

知识问答

基于深度理解的精准回答: 深度融合DeepSeek等业界领先的大模型,平台具备强大的知识理解与推理能力。它能够准确识别用户问题的意图,即使是复杂的、口语化的表达,也能提供专家级的精准解答,助力企业进行快速、准确的智能决策。

支持联网搜索,知识永不过时: 平台支持与主流搜索引擎接口对接,当本地知识库无法满足需求时,能够通过联网搜索来增强问答能力。这确保了企业获取的信息永远是最新、最全面的,有效提升了决策的准确性和时效性。

基于企业知识的精准回答: 与通用的互联网搜索不同,本产品的问答完全基于企业自身的私有知识库。它能够结合上下文,进行逻辑推理和内容归纳,最终生成有理有据、来源可溯的精准答案。每一个回答都忠于原文,确保了信息的权威性、私密性和可靠性。

智能总结与多轮追问: 针对内容冗长的文档,用户无需通读全文,只需一键即可生成核心要点总结。同时,系统支持连续的多轮对话,能够记忆上下文语境,允许用户就一个主题不断深入追问,层层剖析,直至找到问题的最终答案,实现高效的深度信息挖掘。

知识搜索

多模态内容的融合呈现: 平台能够无差别地管理包括文档、图片、音视频在内的各类文件,并在搜索结果中进行统一呈现。搜索结果以直观的 “卡片视图” 样式展示,每一条结果都清晰地包含了标题、发布时间、来源、标签以及内容缩略图。这种融合了丰富元信息的可视化呈现方式,让用户在点击查看前就能对内容有全面的了解,极大地提升了知识获取的效率和体验。

融合语义的智能检索与筛选: 平台的核心搜索功能由先进的 语义搜索 引擎驱动。这意味着系统能够深度理解用户查询的真实意图,而不仅仅是匹配字面上的关键词。即使用户输入的词语与知识库中的文档标题或内容不完全一致,只要在概念上高度相关,系统也能精准地将其找出,从而大幅提升搜索的召回率和准确率。在语义搜索精准锁定相关知识范围的基础上,用户还可以进一步利用 “高级搜索” 功能,根据 文档类型和 时间范围进行多维度筛选,实现从海量数据中快速、精准地触达目标信息。

知识图谱搜索,洞察深层关联: 搜索功能与平台的知识图谱能力深度融合,使用户能够进行超越文本层面的关联和探索。通过 “实体关系对齐” 与 “实体链接” 技术,系统可以在搜索时揭示出知识点之间隐藏的关联。

效率工具

开箱即用的智能化工具: 平台内置了包括AI写作、PPT创成、文本校对、文档总结、合同生成、会议纪要等在内的多种效率工具。这些工具深度融合了大模型能力,能够一键生成高质量的文案、演示稿和分析报告,将员工从繁琐的重复性劳动中解放出来。

私有化部署保证数据安全: 平台深刻理解企业对数据安全的核心关切,支持将所有效率工具模块进行完全的私有化、离线化部署。这意味着企业可以在享受AI带来便利的同时,确保核心数据不出内网,彻底消除数据泄露的风险,为企业的知识资产安全保驾护航。

解构“予非·睿知”知识引擎技术实践

解构“予非·睿知”知识引擎技术实践

695

695

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?