第五章 学习力——学习不是一味地努力

第一节 匹配:舒适区边缘,适用于万物的方法论

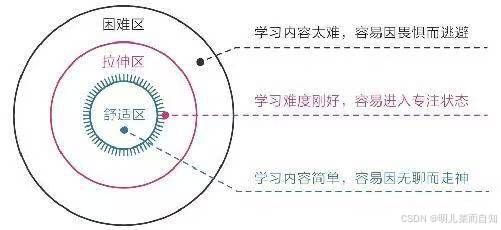

好的成长是始终游走在“舒适区边缘“

找一个自己能坚持做下去的方式,比单纯按照标准化的时间和方式做更重要。以前一直以为多花时间才能学好、才能达到效果,其实那是因为自己急于求成,想要快速见效,这样反而不容易坚持。现在降低了难度和标准,自己的行动力反而能持续增强,虽然达到目标所需要的时间可能会变长,但是我相信这样的坚持最终可以产生复利效应。

按照自己喜欢的方式,能坚持下去才是王道。

梳理那些”会做但特别容易错或不会做但稍微努力就能懂“的内容。

拉伸区,要在实践中了解自己的能力,找到匹配自己的拉伸区去学习。

距离太远的,我们都把握不住

距离我们太远的事情,我们通常无法把握,无论它们是令人痛苦的还是令人享受的。

着眼于当前需要做的事情,有规划可以,但是不要因为想的太远而导致了自己的焦虑,时时刻刻把眼前的事情做好,结果一定不会差。

做选择是一件极为耗能的事情,如果没有与之匹配的清醒和定力,绝大多数人最终都会被强大的天性支配,去选择娱乐消遣。在有约束的环境下我们反而效率更高,生活更充实。

明确自己当前阶段的目标,减少自己做选择所消耗的能量。

目标:

- 无人机路径规划与图像识别论文(重要)

- Linux操作系统+博客

- 阅读笔记

- 英语

理想的状态是持续获得与自己当前能力相匹配的财富或自由。

先提升自己的能力,有一定的经济、文化、思想底蕴再去考虑更长远的事情。

能解释的现象越多,这个概念就越底层。

不管做什么,不管当前做的怎么样,只要让自己处在舒适区的边缘持续练习,你的舒适区就会不断扩大,拉伸去也就会不断扩展,原先的困难区也会慢慢变成拉伸区,甚至是舒适区,所以成长是必然的。

在拉伸区刻意练习(有机会阅读这本书)

速成是不可能的。能力圈只能一点点扩大。只要我们遵循匹配规律,不断在舒适区边缘拓展自己,同时愿意和时间做朋友,那么我们注定可以持续成长,重塑自己。

一切为了匹配

几乎所有的行动达人都是拆解任务的高手。

拆解任务,使任务变得清晰明了(可以借助deepseek)

在拉伸区练习的一大特点就是要有关注点。关注点越多、越细致,我们的注意力就越集中,提升的效果就越明显。

真正宝贵的财富是我们的注意力。

第二节 深度:深度学习,人生为数不多的好出路

何为深度学习

人的学习分为被动学习和主动学习两个层次。

找到自己感兴趣的事业,兴趣是最好的老师。

感兴趣的事业:

- 计算机,软件编程(会觉得很酷)

- 健身(有好的身材,能得到异性的青睐)

- 理财(能让自己对金钱有合理的认识与应用)

图5-1 学习金字塔

图5-2 阅读金字塔

必须动用已有的知识去解释新知识。

一方面,丰富自己已有的知识,多阅读,多学习。

另一方面,学习新知识与自己已有的知识建立链接,更易于理解与吸收。

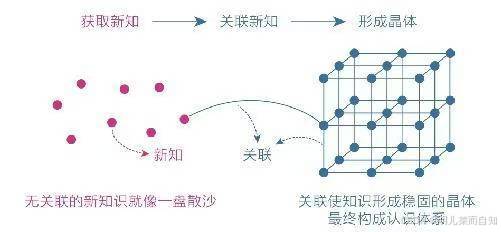

”缝接“是深度学习的关键,大多数人只完成了”获取知识“,却忽略了”缝接知识“这一步,因此他们的学习过程是不完整的。

获取知识+缝接知识

逼迫自己获取高质量的知识以及深度缝接新知识,再用自己的语言或文字教授他人,是为深度学习之道。

如何深度学习:

- 获取高质量的知识

要有高质量的知识来源,这是前提。

- 深度缝接新知识

新知识与自己的旧知识库产生链接才更易于理解吸收,能让我们对新知识有一个更加深入的理解过程。

- 输出成果去教授

教是最好的学,用自己的语言通俗易懂的去解释,才能确保自己真正的学会了。

正确的行动往往是反天性的,让你觉得舒服和容易的事往往得不到好结果,而一开始你认为难受和困难的事才能让你真正产生收获。

- 尽可能获取并亲自转眼一手知识

阅读、学习优质的教学资源

- 尽可能用自己的话把所学的知识写出来

做到通俗易懂,自己能理解

当一个你精心打磨的作品打动了别人,它产生的影响力将远比每天都写但缺乏深度的思考要大得多。

- 反思生活

深度学习的好处

深度学习除了能让我们不再浮躁,能磨练理智,还能带来诸多好处,比如跨界能力的提升。

《穷爸爸富爸爸》中的跨界学习

深度学习还能让人产生更多灵感。

高度集中的思维+足够的知识储备=新的灵感诞生

深度学习还能让我们看到不同事物之间更多的关联,产生洞见。

为浅学习正名

专注于深度学习,同时对浅学习保持开放。

第三节 关联:高手的”暗箱“

无关联,不学习

读书的三个步骤:

- 用自己的语言重述信息,即找到触动自己的信息点

一本书对自己有用的点就在于触动自己的点,只要有一点触动自己并导致了自己的改变,就不算白读书。

- 描述自己的相关经验,即关联生活中的其他知识

- 转化为行动,让自己切实改变

改变>行动>思考>学习

深度学习的三个层次:

- 知道信息点(学习知识)

- 关联信息点(发散思维)

- 行动和改变(应用到生活中)

图5-3 关联是学习的重要环节

通过大量的重复动作,大脑中两个或多个原本并不关联的神经元经过反复刺激产生了强关联。(刻意练习)

绝大多数人习惯以孤立的思维看待事物,喜欢花大量时间收集和占有信息;而另一批先行者则更喜欢拨弄信息之间的关联,从而在不知不觉间变得聪明了起来。

弄清楚自己所学新知识与自己已经有的人生阅历、经验、知识之间的关联。

事不关己、不关联

知识的获取不在于多少,而在于是否与自己有关联,以及这种关联有多充分。

当然,还有一个更重要的隐蔽条件不能忽视:你需要有更明确的目标或强烈的需求。

明确的目标+强烈的需求

如何获取关联能力

- 首先,手中有锤子。

热爱与激情

- 其次,输入足够多。

不管是阅读获取,还是现实经历,知识和阅历越丰富,成功关联的概率就越大。

丰富、提升自己的知识和阅历。

知识:阅读、学习、深度思考的能力

阅历:实践、经历、与人沟通的能力

- 再次,保持好奇心

- 最后,常说一句话。

”这个道理还能用在什么地方?“

但凡收获了一个感悟、了解一个观点或是学到一个知识,只要触动了自己,就要想办法让它效率最大化,而效率最大化的办法就是主动关联到别处,并让自己的行动发生改变。所以你不妨把这句话当作口头禅。时常问自己:这个道理还能用在什么地方?

一切在于主动

第四节 体系:建立个人认知体系其实很简单

知识与认知的区别

只有当知识能够帮助你做实际决策的时候,它才是你的知识。

要将知识应用到自己的实际生活中,内化于生活中。

个人成长的目的已经不是”知道和理解“了,而是”判断与选择“。

利用自己已掌握的知识进行判断与选择

在个人成长领域,没有最优、最确定、最权威的认知体系,只有最适合我们当前状态的认知体系。换句话说,知识不一定能给我们带来认知能力,而认知能力必然包含有效的知识。这部分有效的知识是能帮助我们判断、选择、行动、改变和解决实际问题的。

学习知识的根本目的是解决实际问题。

只学让自己触动的

寻找触动点

处于认知圈边缘的知识与我们的实际需求贴合得最紧密,因此也更容易让我们产生触动,进而与现有的知识进行关联。

图5-4 在认知圈边缘扩展最有效

我们不需要全盘掌握他人的认知体系,只需要掌握那些最能触动自己、离自己需求最近的知识。

图5-5 建立认知体系、关联各家得”触动碎片“

体系的本质就是用独特的视角将一些零碎、独立的知识、概念或观点整合为对应这个世界的方法和技巧。

整合知识体系

搭建个人认知体系的真相:打碎各家的认知体系,只取其中最触动自己的点或快,然后将其拼接成自己的认知网络。

触动是最好的筛选器

通过情绪触动,识别与自身需求结合最紧密的内容。紧紧地抓住这些内容就可以让自己处在舒适区的边缘,高效学习、快速提升。

触动学习法

建议每一个想成长的人都去进行每日反思,因为它可以提高自己对生活细节的感知能力,不会让日子像流水一样哗哗流过而什么都没留下。

每日反思与记录

仅仅触动还不够

图5-6 产生”触动“不意味着”连接“紧密

有效关联新知识的三个方面:

- 用自己的语言重新解释新知识,这会促使自己原有的知识体系对新知识作出反应。

经常输出的人往往成长的很快,因为他们总是不断在新旧知识之间建立连接

- 在需要的时候能够顺利提取知识,提取不出来的知识就是伪触动

- 在生活中能够经常练习或使用这些知识,因为实践时产生强关联的终极方法。

学习不是为了知道,而是为了发生真实的改变

在舒适区边缘,一点一带你向外扩展

第五节 打卡:莫迷恋打卡,打卡打不出未来

动机转移,动力扭曲

认知闭合,效能降低

认知闭合需求,就是指当人们面对一个模糊的问题时,就有给问题找出一个明确的答案的欲望。

一件事若是迟迟没有完成,心里就总是记挂,期盼着早点结束;此事一旦完成,做这件事的动机就会立即趋向于零。

这就是打卡心态的特性:学不到,假装一下;学到了,立即停止。所以单纯抱着打卡这一任务心态去学习,很少会有强烈的主动性,毕竟在任务心态的驱使下,人们关注的是完成情况,对任务本身没有更大的热情。

打卡心态,关注于任务本身,而不是任务的完成情况

任务心态,身心分裂

个体生命的本质意义就在于身心合一,去觉知真实的生命过程,这其中有禅意、有哲思,也有科学。至少在学习时,身心合一、极度专注是极为重要的前提条件,只有在这种状态下,人们才能从学习活动中收到精细、强烈的正向反馈。然而任务心态破坏了身心合一的状态,这种不良体验会加剧人们对学习生活的厌恶感,形成恶性循环。

身心合一,极度专注——>自己所热爱的事情——>精细、强烈的正向反馈

破除任务心态的方法正是如此——集中心力做眼前的事就好。

两个策略,轻松改变

- 用记录代替打卡

每次学习后只做行动记录,不做打卡展示,把学习过程记录下来,既可以看到自己的学习轨迹,也便于每周复盘。

虽然看上去和打卡是一样的,但这样做没有打卡的任务压力,可以将注意力集中到活动本身,而不是完成任务上。

只要专注于学习成长活动本身,体会其中的乐趣,就能保持强烈的学习动机,化被动学习为主动学习。

- 设下限,不设上限

这样做的好处是:完成目标毫无负担,且此时刚好进入学习状态,精力旺盛,就愿意顺着惯性继续学下去,心态完全不同,身心容易沉浸,不会顾虑什么时候能完成任务。

这种策略的智慧之处在于规避了任务闭合需求,只要觉得有意思,就可以一直做下去。由于没有设置具体的上限,比起打卡模式,新策略的能动性要强很多,而且能动性还是可持续获取的。

第六节 反馈:是时候告诉你什么是真正的学习了

是否有及时、持续的正向反馈,正是产生学习效果差异的关键。

无反馈,不学习

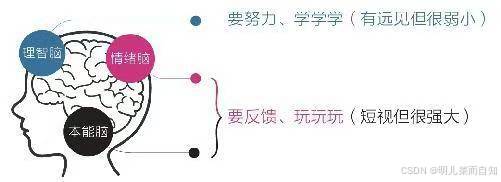

持续的正向反馈才能真正激发本能脑和情绪脑的强大行动力。它们超强的欲望和情绪力量是非常宝贵的行动力资源,如果能让它们感受到学习的乐趣,它们同样会展现强大的行动力,让自己像沉迷娱乐一样沉迷于学习。

科学的学习策略是产出作品、获取反馈,驱动本能脑和情绪脑去”玩玩玩“,而不是一味地努力坚持,让理智脑苦苦地去”学学学“。

产出作品、获取反馈——>激发本能脑和情绪脑的兴趣

图5-7 本能脑和情绪脑是学习的发动机

有作品意识才有未来

帮自己或他人解决了一个问题,或者产出了一个有价值的作品,这些反馈带给我们呢的必然是强烈的成就感和继续行动的欲望。

强烈的成就感和继续行动的欲望

想创造全新的学习动机,就得放弃一味打卡输入的做法,想办法直接运用或产出作品,获取反馈。

痛苦也是一种反馈

- 首先,分享不是随意分享半成品,而是尽最大力气将作品打磨成自己当前能力范围内可完成的最好的样子。

- 其次,制定分享策略,展示给那些能力不及你的人。

- 最后,冷静客观地对待打击。

所有痛苦都是上天给我们的成长提示。

被动学习如何获得反馈

反馈同样是被动学习的制胜法宝。

愿你从此不在平庸

从现在开始,请不要再默默无闻地独自耕耘了,不产出、不运用、不得到反馈,就算学一辈子也不会获得真正的成长和机遇。真正的学习成长不是”努力,努力再努力“,而是”反馈,反馈再反馈“,只有不断产出,获得反馈,我们的人生才会发生真正的变化。

第七节 休息:你没成功,可能是因为太刻苦了

主动休息的秘密

”刻意练习四要素“:

- 定义明确的目标

- 极度的专注

- 有效的反馈

- 在拉伸区练习

保持专注的危机

高效学习的关键在于保持极度专注,而不是靠意志力苦苦支撑

极度专注+主动休息,如此反复。

图5-8 在拉伸区练习,专注效率最佳

控制学习和工作内容的难度也是保持专注的重要方式。太容易的内容会让人因无聊而走神,太困难的内容会让人因畏惧而逃避。所以选择那些”跳一跳就能够得着“的学习或工作,是最容易进入专注状态的。

选择合适难度的学习内容,对保持专注很重要

图5-8 将学习难度控制在拉伸区范围内

意志失控的根源

克服困难和抵制诱惑都需要消耗意志力。

减少做选择,避免因此而消耗精力。主观避免生活中可能遇到的诱惑

一个真正的自控高手,不是一个只知道冲刺的人,而是一个善于主动休息、保持平衡的人。

能拯救你的”番茄“

极度专注、主动休息、循环往复

1380

1380

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?