前言: 当你打开这篇文章时,你的设备和我们的服务器之间已经进行了一场由无数网络协议精心编排的“对话“。从物理层的电信号,到应用层的文字和图片,这一切是如何发生的?本文将为你揭开网络世界的神秘面纱,系统性地介绍那些“看不见但至关重要”的网络协议,并用通俗易懂的比喻,让你彻底搞懂它们。

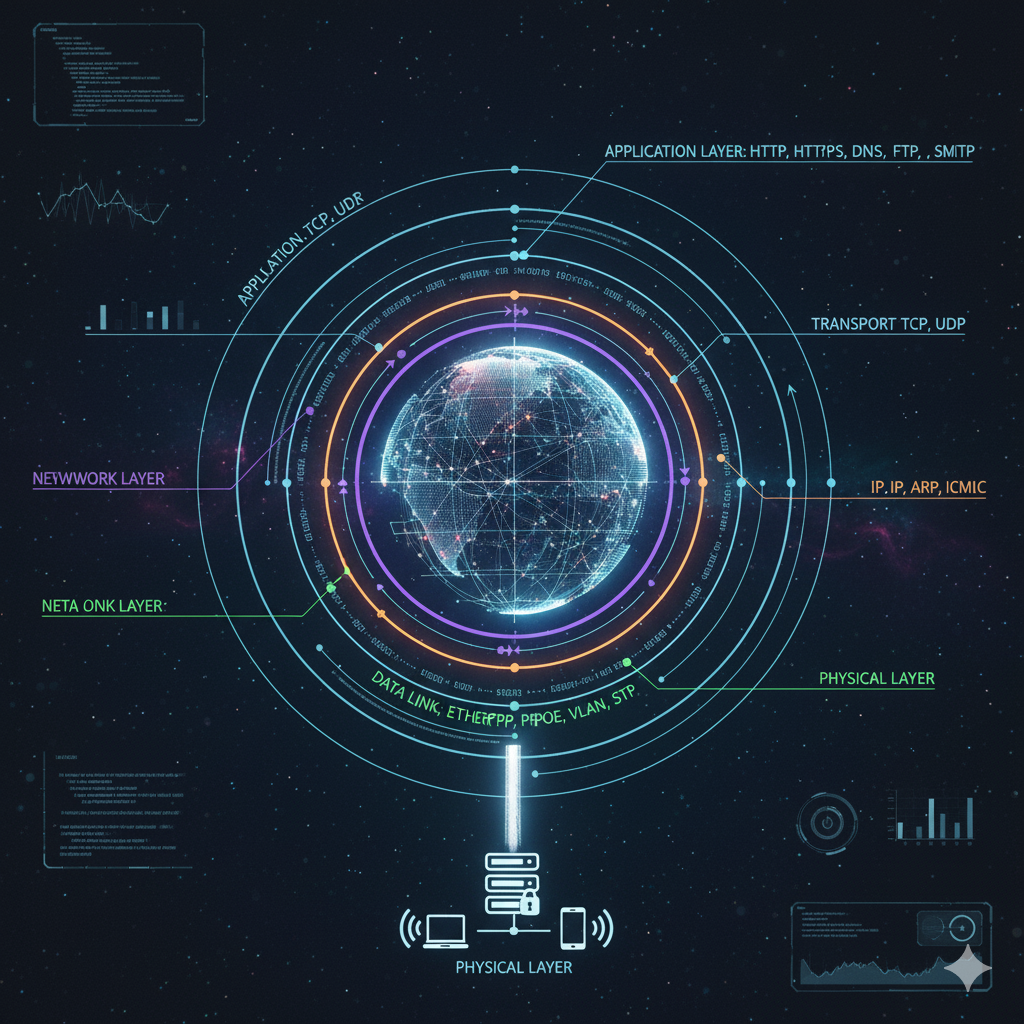

一、 网络世界的基础:分层模型

在深入了解具体协议之前,我们必须先理解网络通信的基石——OSI七层模型 和 TCP/IP四层模型。

OSI七层模型

想象一下寄送一件跨国快递:

- 应用层 (你的需求): 你决定要寄一个苹果(数据)。

- 表示层: 你用一个坚固的盒子(数据格式化)把苹果装好。

- 会话层: 并在盒子上贴标签“易碎品”(加密/会话管理)。

- 传输层 (选择快递类型): 你选择“顺丰”的“次日达加急服务”,并获取了运单号(TCP协议,可靠传输)。或者你选择“平邮”,丢了也无所谓(UDP协议,不可靠但快)。

- 网络层 (规划路线): 快递公司规划从你的城市到目标城市的最优路线,涉及多个中转站(IP协议,负责寻址和路由)。

- 数据链路层 (具体站点交接): 快递员开车把包裹从一个分拣中心送到下一个分拣中心,确保这段路程的交接无误(以太网协议,负责局域网内的传输)。

- 物理层 (在路上跑): 承载这一切的公路、铁路和飞机(网线、光纤、无线电波)。

TCP/IP四层模型

而 TCP/IP四层模型 是更贴近实际网络应用的简化版本,它将OSI七层进行了合并与调整,对应关系和比喻可进一步补充:

- 应用层:整合了OSI的应用层、表示层、会话层功能——不仅是“决定寄苹果(数据需求)”,还包含“用盒子打包+贴‘易碎品’标签(数据格式化、加密、会话管理)”的动作,直接面向网页浏览、邮件发送等各类用户应用。

- 传输层:与OSI传输层作用一致——“选快递类型(TCP/UDP)”,负责端到端的可靠(或快速)数据传输。

- 网络层:与OSI网络层作用一致——“规划跨国快递路线(IP寻址与路由)”,让数据在互联网中找到目标路径。

- 网络接口层:整合了OSI的数据链路层+物理层功能——“快递员在分拣中心间运输+公路/铁路承载”,负责数据在“相邻设备/物理介质(网线、光纤等)”上的传输。

TCP/IP四层模型更简洁,是互联网通信的实际“执行框架”,我们日常接触的HTTP、TCP、IP等协议,大多基于这四层组织。

以上整体将复杂的网络通信问题分解成一个个小问题,每一层只关心自己的任务,并为上一层提供服务。

二、 链路层协议:局域网内的“信使”

数据链路层负责一个局域网(比如你家里的Wi-Fi网络,或者公司内网)内部设备之间的通信。

1. PPP & PPPoE & PPPoA 协议

-

技术理论:

-

PPP (Point-to-Point Protocol): 点对点协议。可以想象成是专门为两台设备“单挑”设计的通信规则。最经典的应用就是早期的电话线拨号上网,你的电脑和电信的服务器之间建立了一条专线。它负责认证(你得有账号密码)、加密和数据压缩。

-

PPPoE (PPP over Ethernet): 以太网上的PPP协议。现在我们都用以太网(网线)或Wi-Fi,但运营商还是想用PPP那套成熟的账号管理和计费系统。怎么办?PPPoE应运而生。它把PPP数据包打包成一个以太网数据包,让我们能在现代家庭网络环境下进行“拨号上网”。你家光猫进行“拨号”,就是通过PPPoE。

-

PPPoA (PPP over ATM): 它是 ATM 上的点对点协议。在 ADSL 宽带技术(也就是我们常说的“猫”上网的早期阶段)非常流行。ADSL 底层使用的是 ATM (Asynchronous Transfer Mode) 技术,所以将 PPP 协议直接封装在 ATM 信元中传输,效率会比 PPPoE 稍高一些(因为它省去了以太网的封装头)。你可以把它看作是 PPPoE 的“亲兄弟”,只是它运行在不同的“轨道”(ATM)上。随着网络技术发展到光纤入户,底层技术普遍变为以太网,因此 PPPoE 变得更加主流。

-

-

通俗比喻:

- PPP: 就像两个人用对讲机直接通话,有一套约定的开场白(“呼叫总部,我是007”)和结束语,确保是本人在通话。

- PPPoE: 你想用对讲机,但你们之间隔着一个嘈杂的派对(以太网环境)。于是你把你的话写在纸条上(打包),让派对里的服务员(以太网帧)递给对方。对方拿到纸条,再打开看里面的内容。

- PPPoA: 同样是你想传递纸条,但这次你不是在派对上,而是在一个有专门“气动管道传输系统”(ATM 网络)的大楼里。你把纸条(PPP)放进一个标准尺寸的传输胶囊(ATM 信元)里,然后直接塞进管道,它就“嗖”地一下被高效地送到了对方手里。这个方式比在派对里找服务员(PPPoE)更直接,开销更小。

2. VLAN (虚拟局域网)

-

技术理论: VLAN可以在一个物理交换机上,通过逻辑划分,创建出多个相互隔离的“虚拟”局域网。A部门的电脑看不到B部门的,即使它们插在同一个交换机上。这极大地增强了网络的安全性和管理灵活性。

-

通俗比喻:

- VLAN: 把一栋办公大楼(一个物理交换机)的同一层,通过设置不同的门禁卡权限(VLAN ID),划分成A、B、C三个独立的公司。虽然大家在同一层楼,但A公司的员工刷不开B公司的门,实现了逻辑上的隔离。

3. STP (生成树协议)

-

技术理论: 为了提高网络的可靠性,我们常常会设置备用线路,比如两台交换机之间连接两根网线。但这会产生“广播风暴”和“MAC地址表不稳定”等环路问题。STP协议的作用就是智能地“堵塞”掉其中一条备用链路,让网络形成一个没有环路的“树状”结构。当主链路断开时,它又能迅速激活备用链路,保证网络畅通。

-

通俗比喻:

- STP: 城市为了防止堵车,在A、B两点之间修了两条路。STP就像一个聪明的交通指挥系统,平时只开放其中一条路,并在另一条路口设置路障(阻塞端口)。当第一条路发生车祸(链路故障)时,指挥系统会立刻移除路障,开放第二条路,确保交通不会中断。

三、 网络层协议:全球定位与导航

网络层负责在广阔的互联网中,为数据包找到从源头到目的地的最佳路径。

1. IP (互联网协议)

-

技术理论: IP是网络层的核心。它定义了IP地址,这是设备在互联网上的唯一标识。它还负责数据包的路由,即“问路”和“带路”,确保数据能跨越多个网络,最终到达目的地。我们现在常用的是IPv4,正在向IPv6过渡。

-

通俗比喻:

- IP地址: 你家的门牌号(例如:XX市XX区XX路101号)。

- IP协议: 整个全球邮政系统。你只要在信封上写清楚收件人地址,邮政系统(路由器们)就会一站一站地帮你把信送到。

2. ARP (地址解析协议)

-

技术理论: 在局域网内部,设备通信靠的是MAC地址(物理地址,像身份证号),而非IP地址。ARP的作用就是“喊话”:“嘿,IP地址是192.168.1.100的电脑,你的MAC地址是多少?” 对应的电脑听到后就会回应:“我的MAC地址是XX-XX-XX-XX-XX-XX”。这样,大家就知道怎么在局域网里找到对方了。

-

通俗比喻:

- ARP: 你在一个派对上(局域网),你知道马云也在这里(你知道他的IP地址),但你不知道他长什么样(MAC地址)。于是你大喊一声:“谁是马云?” 马云举手说:“我就是!” 于是你就知道哪个是他了。

3. ICMP (互联网控制报文协议)

-

技术理论: ICMP不传输用户数据,而是用来传递网络诊断和控制信息的。最著名的应用就是

ping命令和traceroute命令。ping用来测试两台主机之间是否连通,traceroute可以显示数据包经过了哪些路由器。 -

通俗比喻:

- ICMP: 快递的“物流跟踪”和“派送失败”通知。

ping就像你打电话问快递点:“我的包裹到了吗?” 对方回复“到了”或“没到”。traceroute则详细列出了你的包裹从发出到当前位置,都经过了哪些中转站。

- ICMP: 快递的“物流跟踪”和“派送失败”通知。

四、 传输层协议:可靠与效率的抉择

传输层负责端到端的数据传输,确保数据的完整性和顺序。

1. TCP (传输控制协议)

-

技术理论: TCP是“面向连接的”、“可靠的”传输协议。它在传输数据前会进行“三次握手”建立连接,传输过程中有确认机制(确保对方收到了)、重传机制(没收到就重发)、流量控制(防止发太快撑爆对方)和拥塞控制(网络堵车了就慢点发),结束后会“四次挥手”断开连接。网页浏览(HTTP)、文件下载(FTP)、邮件(SMTP)等要求数据绝对不能出错的场景都使用TCP。

-

通俗比喻:

- TCP: 打电话。你先拨号(三次握手),对方接听后,你们开始对话。你说一句话,会确认对方“听清了吗?”(确认机制)。如果对方说“没听清”,你会再说一遍(重传机制)。最后,你们会礼貌地说“再见”来挂断电话(四次挥手)。

2. UDP (用户数据报协议)

-

技术理论: UDP是“无连接的”、“不可靠的”传输协议。它只管把数据包扔出去,不保证对方是否收到、按什么顺序收到。但它的优点是开销小、速度快、延迟低。在线直播、视频通话、DNS查询等场景,宁愿偶尔丢一两帧画面(数据包),也要保证实时性,所以用UDP。

-

通俗比喻:

- UDP: 写信或者发传单。你把信投进邮筒就不管了,对方收没收到你不知道。虽然不可靠,但你不用等对方确认,可以一直发,效率很高。

五、 应用层协议:丰富多彩的互联网服务

应用层是最贴近我们用户的一层,定义了各种网络服务的具体规则。

-

HTTP/HTTPS:

- 比喻: 浏览网页时,你的浏览器和网站服务器之间的“通用语言”。HTTPS是加密版的HTTP,就像你们的对话内容被装进了保险箱,更安全。

-

DNS (域名系统):

- 比喻: 互联网的“电话簿”。你只记得“www.google.com”(域名),但电脑只认识IP地址。DNS负责把域名翻译成IP地址,告诉你的电脑应该去哪里找谷歌的服务器。

-

DHCP (动态主机配置协议):

- 比喻: 你家路由器的“地址分配管理员”。每当你的手机、电脑连上Wi-Fi,DHCP服务器就会自动给你分配一个IP地址、子网掩码、网关等信息,让你不用手动设置就能上网。

-

FTP (文件传输协议):

- 比喻: 一个专门用来上传和下载文件的“货运通道”。它有两套独立的连接,一套用来下命令(控制连接),一套用来传数据(数据连接),效率很高。

-

SMTP/POP3:

- 比喻: 邮件系统的“寄信”和“收信”协议。SMTP是你发邮件时,你的邮箱客户端把邮件推给邮件服务器的规则。POP3是你的客户端从服务器上拉取新邮件的规则之一。

📊 网络协议对比表格

| 协议名称 | 所属层级 | 功能 | 特点 | 通俗类比 | 适用场景 |

|---|---|---|---|---|---|

| TCP | 传输层 | 可靠传输数据 | 面向连接、顺序传输、重传机制 | 打电话确认对方在线 | 网页浏览、文件下载 |

| UDP | 传输层 | 快速传输数据 | 无连接、不保证顺序和可靠性 | 发短信,不确认是否收到 | 视频通话、直播 |

| IP | 网络层 | 地址分配与路由 | 无连接、每个数据包独立 | 快递地址标签 | 数据包传输 |

| ICMP | 网络层 | 错误报告与诊断 | 辅助协议、用于ping等工具 | 快递员打电话说“地址错了” | 网络故障排查 |

| PPPoE | 数据链路层 | 宽带拨号连接 | 将PPP封装在以太网中 | 路由器拨号上网的钥匙 | 家庭宽带连接 |

| PPPoA | 数据链路层 | 宽带拨号连接 | 将PPP封装在ATM帧中,速度快但依赖硬件 | 专线拨号的钥匙 | ADSL宽带连接 |

| HTTP | 应用层 | 网页传输 | 无状态、明文传输 | 浏览网页的对话 | 网站访问 |

| HTTPS | 应用层 | 安全网页传输 | 加密通信、防窃听 | 加密的耳语对话 | 银行、购物网站 |

| FTP | 应用层 | 文件传输 | 支持上传下载、可匿名访问 | U盘传文件 | 网站文件管理 |

| DNS | 应用层 | 域名解析 | 分布式数据库、缓存机制 | 电话簿查号码 | 打开网页时 |

| SMTP | 应用层 | 发送邮件 | 推送式、服务器间传输 | 邮局寄信 | 发邮件 |

| POP3 | 应用层 | 下载邮件 | 拉取式、下载后本地保存 | 去邮局取信 | 单设备收信 |

| IMAP | 应用层 | 同步邮件 | 支持多设备同步 | 云端邮箱 | 手机+电脑同步收信 |

总结

网络世界看似复杂,但其背后是由这些设计精妙、分工明确的协议族支撑的。从链路层的“局域网信使”,到网络层的“全球导航”,再到传输层的“快递员”,最后到应用层的“服务窗口”,它们环环相扣,协同工作,最终将丰富多彩的互联网内容呈现在我们眼前。

希望通过这篇博客,你对这些熟悉的“陌生人”有了更深刻的理解!

469

469

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?