注:本文为 “意识探索” 相关合辑。

略作重排,未整理去重。

如有内容异常,请看原文。

《觉者》尹烨:意识,无时无刻不在影响着我们的生命

原创 此念 2021 年 05 月 03 日 20:02

导读

我们今天的技术可以很轻松的在没有任何外界的刺激的条件下,让你性高潮,我只要调整你的脑电波就可以。

意识是一系列物质的结合,通过外界,产生你的神经元的连接,采用脑电波,调控你的神经递质加内分泌,调节你人体的状态,无机和有机的界限,现在可以通过编辑生命的密码去打破。

我怎么能够相信,我们一定不是被某种程度设计出来的,很难说。

cinian

《生命・觉者》尹烨纪录片

梁冬对话尹烨:意识作为一个有物质基础的存在,无时无刻不在影响着我们的生命。

尹烨

华大基因 CEO

传播生命科学科普大 V

在 Nature、Science 等国际学术期刊

发表论文 40 余篇

开设《天方烨谈》电台节目

“尹哥聊基因” 公众号

讲述大众 “听得懂的生命科学”

01 意识是有物质基础

梁冬:我们的念头,用佛教的说法是一个空相的东西,但现在看来,似乎越来越多对我们的实体产生了影响。意识和我们生命之间是如何关联的?又是如何影响我们的生命呢?

尹烨:我们今天的技术可以很轻松的在没有任何外界的刺激的条件下,让你性高潮,这是很容易做得到的,只要调整你的脑电波就可以了;也可以在你非常悲哀的时候,给你加点东西你就会高兴,比如抗抑郁药的发明。所以从这个意义上来看的话,意识是有物质基础的。

有一些证据可以证明:

911 发生的时候,很多孕妇看到了楼塌了的那一刻,她们生出的孩子得抑郁症的机率要高于正常的孩子;因为你觉得你忘了,DNA 记住了。

从来没有见过猫的老鼠,第一次看见猫会害怕,因为这些被写在了 DNA 里;

有一些天然的事情,我们今天虽然不知道它们存在的明确证据,但至少可以通过一些心理学实验和行为学实验来证明它是有关联的。这些意识,它在遗传和密码的物质上是有映射的。

梁冬:它是以什么样的方式写进去的呢?

尹烨:有一种叫印记基因,你饿了,我在吃东西的时候你也会觉得这个东西很好吃,因为你有过相同的感受。这个方式,是以一个视信号的方式传递给了感光的视网膜,再传递给大脑,大脑再通过神经元的方式给出一个脑电波,它可以影响神经递质,神经递质会产生各种各样的激素,如荷尔蒙,荷尔蒙会让你的身体噼哩叭啦起各种反应和状态。

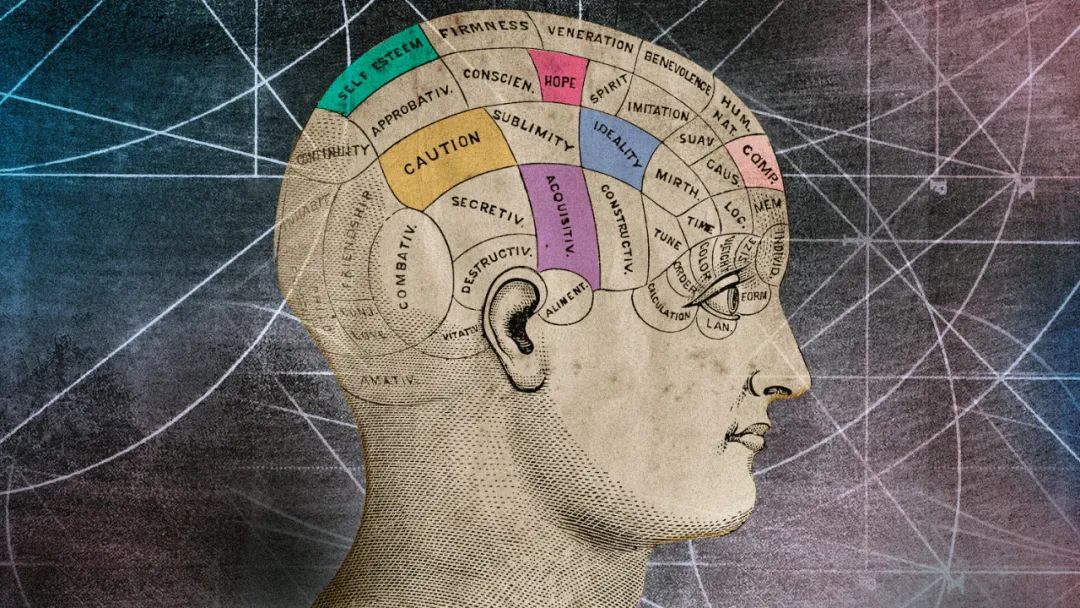

即使没有外部刺激,因为有映射,自身就可以调动这个映射。 这些映射实际上大多储存于人类前额的大脑皮层上。人类之所以变成人类,这就是你演化的最好的这一部分,大脑皮层有九百亿个神经元,在前面、在前额。

我们的大脑是若干层的,越底下的是越低层,最下面是爬行脑,再往上是一些哺乳动物或者是鸟类的脑,然后慢慢地开始变成了灵长类的脑。最终,人类在灵长类的有一块,开始逐渐的膨大,我们后来演化出来的语言、文化、学习的功能,都在最后一块。脑门大应该还是有道理的,因为器质决定功能,这是个物质基础。

然后它会产生各种各样的神经元连接,连接的越牢固,连接的突出点越多,让你产生兴奋的可能性就越大,这就是意识我们今天至少在细胞生物学,我们是这么解释的。

02 基因表达是可以被改变的

梁冬:一个人可不可以透过冥想,打坐,改善自己的意识,从而改善自己的 DNA 表达?

尹烨:冥想是能够改变基因表达的,能够改变基因表达就可以调节自己的身体。**我们见过无数的例子,很多人不知道肿瘤活得好好的,知道了之后人就不行了,这是意识被摧毁了。

梁冬:意识是什么?

尹烨:意识,是一系列物质的结合,通过外界产生神经元的连接,采用脑电波,调控人的神经递质加内分泌,从而整个调节人体的一个状态。

我们都有太多这样的事情了,不知道事情的时候高高兴兴的,一知道事垮一下,瞬间就可以到另外一个状态,所以我们能够抛去这些七情六欲的状态,其实就是我们佛家讲的,你要修行,你要六根清净,要宠辱不惊,这个是有道理的。

医学中有一种药叫做安慰剂,安慰剂的有效性高达 50% 以上,很多病怎么也治不好,而很多病是不治疗也会好起来的;所以冥想是能够改变基因表达的。

基因表达是可以调控一个人所有的生理状态的。通过冥想,很多人就能在体内产生自己想要的东西。

很多女性在分娩的那一刻很痛,她自己体内会产生一些激素来对抗疼痛,这就是人体本来就有的调度能力;

女人的母乳一定是够的。因为女人拥有哺乳的基本能力,和乳房大小没有关系。只要你想,并且认为自己的母乳一定是够的,那么就不会出现母乳喂养不够的情况。

可见,类似于冥想这样的改变意识的事,是可以改变我们的 DNA 表达的。

03 是你在做梦,还是梦创造了你?

梁冬:《庄周梦蝶》里面讲他不知道是他梦见了蝶,还是一个蝴蝶梦见了他,人很可能是梦的产物,您对这个事情有什么样的看法?

尹烨:“庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃。” 李商隐的这首诗我很喜欢,我们看了《骇客帝国》之后,原来大家都活在一个虚幻的世界里,因为做生命科学做到今天,其实就像我刚才说的,我可以给你灌注一大堆东西,而你什么都没干,这是做得到的。

你的脑电波能反映出来,所以我们很难讲我们就不是什么试验品。换言之,你是试验品,你可能自己也不知道你是试验品。 就相当于我们实验了很多小鼠,它其实不知道,它是在被做了实验,它活得生活也很真实。

梁冬:你认为你可能是个试验品吗?

尹烨:很多人问我,你相不相信宇宙,我们是唯一的人类。我说我不信。

随着技术和工具的发展,人们的已知圈越大,未知圈就越大,很多之前的理论都在被不停地被修正。最近上帝粒子被找到了,找了 80 年;两个月前,70 年代关于 DNA 复制的精典理论被推翻了。今年三月份,我们已经成功地人工合成了酵母,而以前只能是酵母爸爸分裂出酵母儿子。今天不用人工做一个,按照你的需求做出来的,想让它干啥就干啥,因为你已经掌握着生命的密码,这叫合成生物学。

无机和有机的界限现在已经可以通过编辑生命的密码去打破,可想而知,意识也有可能是能被创造出来的,那么我们自身也更有可能是被创造出来的。

宇宙宏观上是无穷大的,微观上是无穷小的。我们今天之所以说不可再分,那是因为人类今天所掌握的工具是有限的。如果有了新的工具,还可以再分下去。所谓 “一花一世界,一叶一菩提”,甚至恒河的每一粒沙子都是一个宇宙。这个观点已经越来越多地被物理界所认可。

在我们去看很远处的宇宙星空的时候,你会觉得很有亲切感,你会觉得那有你遥远的故乡,太对了,因为我们的元素是一样的,碳氢氧氮磷硫。

一个人如果一百斤的话,大慨也就是 60 斤的氧,20 斤的碳,10 斤的氢,3 斤的氮,还有一些其他元素。因此人其实就是一堆元素按照一定的结构组合而成的,我们跟一块石头、远方的那颗星星在化学本质上是一致的,所以无机跟有机在元素上其实是统一的。

无机和有机的界限现在已经可以通过编辑生命的密码去打破,可想而知,意识也有可能是能被创造出来的,那么我们自身也更有可能是被创造出来的。

- END -

意识是如何产生的?

原创 费油的时光机 2024 年 10 月 26 日 14:13 江苏

编者按:意识问题在我的论文中也占重要篇幅,但是一直没有一个好的切入点,量子意识问题虽然看了不少参考文献,但是总感觉没有看到基础性的东西就直接看大牛们的学术论文,有点激进了。所以,我就找了一些比较简单的谈论方式,先巩固一下基础。

01 引言

我们感受的第一缕闪光到底是如何从纯物质的神经元中产生的?除非你相信意识就是我们身体的一种属性(这种说法的质疑有很多,之前的文章中都有涉及,死亡哲学那篇文章有论证),否则这个问题是没有答案的。那么我们的大脑和意识到底是什么关系?大脑仅仅是意识的产生器吗?草履虫有意识吗?人工智能会有意识吗?它是如何产生的?

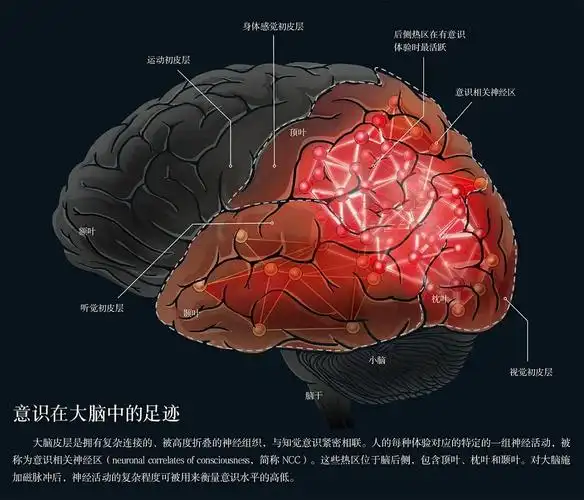

02 意识在大脑中产生的过程

意识是物质的一种高级有序组织形式。人的意识产生于脑部。人的大脑、小脑、丘脑、下丘脑、基底核等,将视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉等各种感觉信息,经脑神经元逐级传递分析为样本,由丘脑合成为丘觉,并发放至大脑联络区,令大脑产生觉知,即人的意识。

以视觉为例,我们的眼睛每隔 0.3 秒就会扫视一次,50 毫秒之后,光子在视网膜上产生的放电信息就会进入我们的视觉皮层。在视觉皮层中,这些信息被逐层处理,提取特征,例如颜色、形状、运动速度、深度,这些信息被进一步整合,我们的大脑就识别出来你看到的东西。这个过程类似于 AI 识别图片,耗时大约 100 到 200 毫秒。但是并不仅仅如此,处理后的信息会进一步输送到其他的皮层。比如大脑的运动皮层和额叶皮层,在这里信息会发生进一步的反应,比如一辆车正向你冲过来,运动皮层就会迅速指挥你的身体做出反应,让你闭上眼睛、发出尖叫等或是紧急避开,这一切都发生在 400 毫秒之内。但这一切没有你的意识参与,也就是被我们称为条件反射的动作。

虽然你在回忆的时候,好像意识参与了这个过程,但你回忆的一切,都是事后意识的补充,因为 400 毫秒的时间,信息还没有达到我们意识处理的范围内。意识还没有接手的时候,大脑已经指挥了你的身体去紧急避险,然后我们才意识到刚才有辆车冲向了我。在外部环境刺激我们的大脑和我们的意识之中有半秒钟的中间区域。这就好像是大脑玩了一点小聪明,让你忘记了有这半秒钟的空白。但科学家做了一个实验,揭穿了大脑的这种小聪明。在大脑研究领域,有一种叫向前遮盖的实验:首先用一物体刺激你的皮肤,在大脑的触觉皮层中找到对应的神经元,然后用电极直接刺激这个神经元,你是可以分辨出哪个是刺激皮肤产生的感觉,哪个是刺激神经元产生的感觉。然后我们先来刺激皮肤,然后在 1/4 秒的时间内刺激神经元,你会发现根本感受不到皮肤的刺激。你的皮肤刺激被后发先至的神经刺激掩盖了,但这之前你的身体已经做出了反应。

通过这个先前的掩盖实验你就会发现,如果我们有一个精心设计的装置可以在视觉信息到达感觉之前擦除掉,你就会完全不明白方才发生了什么。我为什么躲开?刚才发生了什么?盲视病例可以说明这一点,什么事盲视?一种视而不见的疾病,病人的视觉系统并没有问题,视觉信息可以完好的进入大脑,但是病变在大脑,这些信息可以指挥大脑的行动,却没法进入病人的感觉意识,在外人看来病人像一个视力健全的人,可以毫不费力地躲开路边的东西,但是病人却说自己是看不见的。即使他有意识的去关注,但依然看不见路上的障碍物。这说明我们大脑的很多活动其实并不需要意识的参与,在无意识的情况下,我们的大脑就可以像一台自动机器一样,处理好很多复杂的事情。而意识有点像办公室里等待汇报的老板,当无意识快速搞定一些事情后,才会先斩后奏地汇报给老板。

当然事情并没有这么简单,要不然这个老板可以不要了。当大脑中的信息处于一种前馈网络结构时,就处于一种无意识状态。什么是前馈网络?就是一种信息单项流动的网络,信息从网络的一个方向进入,通过每个节点的处理,然后从另外一边出来,处理过程中,信息不会反馈,后面的处理结果也不会翻过来影响之前的节点。这有点像 AI 模型的推理过程,所以 AI 和网络有相似之处,无意识的层面 AI 已经接近人脑了,当然人类有意识(这个是有质疑的,也涉及哲学内容,丹尼尔。丹尼特论证了意识不存在,参考的《意识的解释》一书)。信息不会总在前馈网络之中,在几百毫秒之后,它就会进入一种网状的循环网络。信息不再单项流动,而是散开,也可能回流,再去影响之前的节点,也就是这个时候意识出现了。

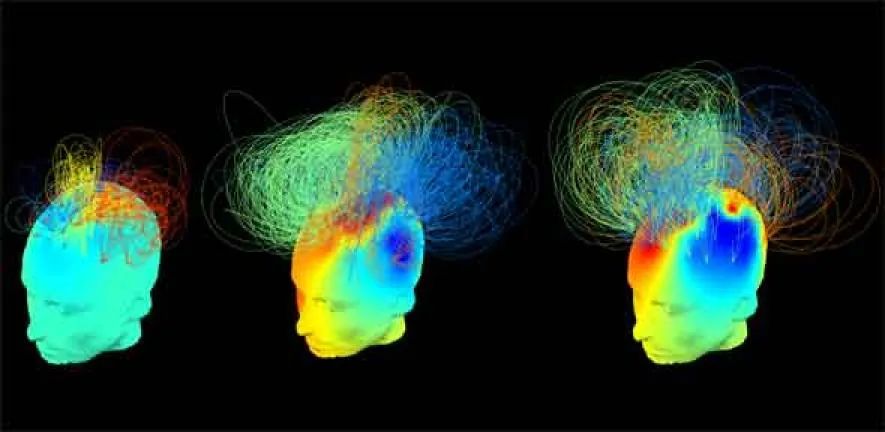

图片来自网络

03 意识的工作是什么?

第一,控制全局工作空间。无意识虽然很强,但缺乏变通,就像 AI 缺乏更高的认知一样。生物大脑的无意识往往来自两种机制,一种是本能,河豚能够在沙子上制作精美的沙雕作品,黄胸织布鸟能用草编织出精美的鸟巢,这些无意识行为来自演化,它们大脑的某些部分就像是硬编程的芯片,这些复杂的行为就像固定的程序,被演化从硬件层面固定在它们的大脑中。另一种机制就是后天学习,我们学自行车的过程开始是有意识参与的,当学会之后就不需要意识参与了。但是,在动物的日常活动中,很多比这个复杂,例如狼群捕猎的过程,它需要有效地汇集各种信息:判断猎物的反应,在很多选项中找出最佳策略,还有与队友的配合行动。这个时候大脑在全局整合信息的作用就非常重要了,而大脑的工作空间非常狭小,所以它需要通过注意力筛选信息,通过全局形成组块来整合信息。

第二,自我监控。意识具有评估和认知自己的能力,它们知道自己知道,也知道自己不知道,有些事能做到,有些事不能做到。还拥有内省的能力,根据自己的想法做出改变。这些也就是所谓的 “元认知”。元认知就是目前动辄就会出现机器幻觉的人工智能完全做不到的事情。所以,意识让我们拥有了更大的灵活性,当我们的大脑在整合信息的时候,意识就出现了。(这里说的并不清晰,也无法没有研究去说明。陈嘉映老师的《谈谈解释鸿沟》能带来一些启发)

容格:

“你的潜意识正在操控你的一生,而你却称其为命运。”

笛卡尔:

“我思故我在。”

04 意识的两种主流哲学观点

以上就是信息整合理论(Integrated information theory ,简称 IIT)这个理论的出发点 —— 体验本身。每个体验都有一些重要的属性。首先它是内在的,只对拥有者本人存在;它有一定结构,例如 “黄色出租车因棕狗穿越街道而刹车”;而且它还是独一无二的,与任何其他意识体验都不同,就像电影里不同帧的画面一样。更重要的是,它是统一且具体的。当你在一个阳光明媚的日子,坐在公园的长椅上看孩子们玩耍时,这种体验的不同部分 —— 吹过头发的微风,听到孩子笑声时的喜悦 —— 都无法被单独分开。体验若被拆分,便也不复存在。科学家猜测,任何拥有内部结构,包含一系列因果关系且相互作用的复杂系统都具有上述特点,也都具备一定程度的意识。感觉是从系统内部产生的某种东西。但假如是像脑干一样的结构,不具备复杂的整合技能,就不能算是有知觉。IIT 理论声称,意识是任何复杂系统都拥有的内在因果力(intrinsic causal power),人脑只是一个例子。

还有一种说法是全局神经工作区(global neuronal workspace,简称 GNW)理论,这个理论是心理学家伯纳德・J・巴尔斯(Bernard J. Baars)和神经科学家斯坦尼斯拉斯・德阿纳(Stanislas Dehaene)与让 - 皮埃尔・尚热(Jean-Pierre Changeux)提出。这个理论是基于一些实验观察,当人对某事物有意识时,大脑中多个不同的区域均会调用该信息。相反,假如人无意识地做一些事,这些信息只会被特定的感官和运动系统调用。

未来仍有两个挑战需要解决。其一是利用日新月异的新工具,对大脑中数量巨大且功能各异的神经元进行测量,这样我们才能真正找到意识的神经机制。由于中枢神经系统十分复杂,这可能需要数十年的努力。这个我可能会联系到熵的无序性,复杂性,有人说意识可能是熵的产物,我觉得从这里说也不是没有道理的。另一个挑战是,证明或证伪目前最主流的两种理论,或者根据两者各自的合理部分,提出更好的新理论,解释关于自我存在的最重要问题:为什么我们脑袋中那样一片的三磅重的器官可以产生意识,让我们感受到生命的存在?

意识到底是什么?

原创 费油的时光机 2024 年 10 月 29 日 10:15 浙江

编者按:

朱利安・杰恩斯在《二分心智的崩塌:人类意识的起源》(1976)一书中提出,从历史的视角解释人类意识的起源。 他说到,三千年前人才具有完全的自我意识,在此之前,人类依赖于二分心智 —— 每当遭遇困境,一个半脑会听见来自另一个半脑的指引,这种指引被视为神的声音。随着人类世界和社会分级制度的日益复杂,二分心智最终坍塌,人类的现代自我意识被唤醒,形成了内在叙事的能力和有效沟通的语言体系。

01 引言

接着上一篇《意识如何产生的?》,文中有个 bug 就是意识怎么就从物质的神经元到了精神性的看不见摸不着的东西了呢?所以有没有可能意识不是这个时候出现的,而是一开始就有的?全局空间理论没有给出答案,但是信息整合理论(IIT)给出了一个答案:意识就是一种信息结构,是现实的一种内秉的属性。这个理论就像质量、电荷一样,认为意识是本来就有的,是一种实在,与电荷这种可观测的属性不同,意识是一种纯内在属性,无法从外部观测。

02 意识的程度

无法从外部观测到的,怎么才能确定它的存在呢?笛卡尔回答过,他认为是我思故我在。意识的存在不容置疑,不需要外部观测你就知道它的存在。与这种属性对应的是一种信息结构。信息整合理论把它总结为一种能够有内部因果关系,能够自己影响自己的信息结构,有这种结构就会有意识,就像有时空扭曲就会有引力一样,这是宇宙的初始配置。(PS:其实这样回答是没有信服力的,据说中世界哲学吵架吵不赢的时候,最后都会搬出上帝来。但是这里咱们可以把这个问题先悬置)

意识是一种基本属性,但是这并不是说所有的东西都有意识。首先说它是一种有内部因果关系的信息结构,这个时候就是说它需要有个信息结构,石头、桌子肯定是没有的。其次,意识也是有程度之分的。为了表示这个程度,信息整合理论提出了一个度量值 φ,这是根据信息网络中不同的节点之间的相互影响程度来定义的。如果一个点单程影响另一个点是 10,相互影响是 20,这样一看很简单,但是万事万物相互影响,这样就数值巨大,可能无法计算,这也是计算机比不过大脑的地方。信息整合理论能解释很多观测到的现象,例如,为何脑干对意识影响很小,以及为何 “刺激 - 压缩” 测量是有效的(该方法计算出的数值可以认为是对 Φ 的粗略估计)。

信息整合理论不仅解释了意识的程度,还有关于意识的质,例如红色为什么是红色?甜为什么甜?答案是:不同的信息拓扑结构就是意识中每一种可以相互区分的质,都与网络中不可约化的某一个拓扑结构相对应,这种结构并不是天生的,它是在外部感官的电信号刺激下,在大脑中通过突触建立起来的,所以这带来两个结论:第一,我们永远想象不出自己感受不到的东西是什么感觉。甚至没有对比的情况下,永远意识不到自己感受不到。经过训练对应某一种东西,你的脑中能建立的拓扑结构越多,你就能区分出更多的质,能感受到的质也就越丰富。所以美食专家就是比普通人尝出来的味道多,美妆博主知道的口红色号就是比直男多。这也就是说,动物、婴儿等是有意识的,只不过对世界的感受程度不同而已。睡觉时,随着 φ 值越低,大脑中大范围的信息交流就会越少,意识只剩下荒诞不经的梦了。它的网络不足以让它感受到自己,就像所有的物体都有引力,但如果不达到星球那种级别,这和没有引力一样。

03 AI 有意识吗?

两种观点:

一种是认为如果意识就是一种信息结构,那么人工智能无疑是有意识的,只不过目前的人工智能推理,仅接近一种前馈网络,所以 φ 值可能很低;而另一种观点认为,既然意识是世界内在的秉性,那么只有物理上的信息结构才会产生意识,所以目前以软件方式虚拟出来的神经网络,是不可能产生意识的,这就像虚拟世界里制造出来的房子不可能有质量,也不可能有引力。我们可以用物理引擎模拟,让它看起来像那么回事,但是这并不是真的。要想让人工智能有意识需要纯硬件实现。

不管哪种观点,都值得当下的我们思索。既然前面我们说了意识和智能也许是可以分开的,在无意识的情况下也有可能拥有很高的智能。那么关于 AI 和人类的未来我们所能想到的最好的结果是 AI 永远无法突破意识之壁,它仅仅是人类制造的工具,去做人类不愿意做的事情。

王阳明:

“身之主宰便是心,心之所发便是意,意之本体便是知,意之所在便是物。”

丹尼尔。丹尼特:

“当意识不再神秘,意识将变得不同,但仍然会有美感。”

04 意识不存在

意识就是你的一切体验。它是在你脑中挥之不去的那个旋律,是蛋糕的香甜,是牙齿的一阵阵疼痛,是你对孩子深切的爱,也是因明白这一切感觉终将消逝而产生的痛苦。这些感受来源和本质有时候被称为感质(qualia),从古至今一直困扰着人类。以塔夫斯大学(Tufts University)的丹尼尔・丹尼特(Daniel Dennett)为代表的很多现代分析哲学家声称,意识只是一种幻觉,因为他们认为,意识的存在与他们所坚信的机械的物质宇宙完全无法兼容。换句话说,他们或是认为感质不存在,或是认为这从根本上不是一个可以被科学系统研究的话题。

他认为,意识并不是 “撰写好” 的单一剧本在大脑某个部位的 “剧场” 里有序上演的产物,大脑中也不存在观看这种 “剧目” 并加以诠释的观众(“笛卡儿剧场” 理论)。相反,意识是从并行撰写中的众多版本的 “草稿” 里脱颖而出的,是一场 “群魔混战” 的产物,各种片段交替执行高级功能,意识便在其间浮沉。总的来说他认为意识是不存在的,是人们解释的产物。假设我现在在听贝多芬的音乐,假设我现在在喝普洱茶,那么我对贝多芬的音乐以及普洱茶的味道的意识与体验就应当是真实的。笛卡儿不是告诉过我们吗?即使你所意识到的事物本身是不存在的(比如,我们可能在幻觉中意识到一张其实并不存在的大额支票),“我在进行意识活动” 这件事仍然是毫无疑问的。难道这种意识的存在不是自明的而且不需要解释的吗?难道我不比任何别的人更清楚地意识到我自己的牙疼是什么感受吗?难道我对自己牙疼的言语解释要比牙疼体验本身来得更为直接与更为可靠吗?

丹尼特的理论是 1992 年提出的,IIT 理论是 2008 年提出的,人类从未停止对意识的追问,或许因为人类渺小、好奇又敢于探险,或许因为理解意识就是理解自我和宇宙的关键,所以人们穷追不舍…

最新研究:人的意识是由大脑神经元的电磁场所产生的

NASA 探索者 2024 年 05 月 24 日 19:24 河北

意识是什么?

意识是人对环境及自我的认知能力以及认知的清晰程度。意识是您体验的一切,意识包含了存在并成为人类的一切。每个人都可以证明它的存在,但却很难科学描述或量化它——这一直是科学的重大奥秘之一。

研究成果概览

发表在著名的《意识神经科学》杂志上的一篇最新研究成果论文,题为:“大脑电磁场中的整合信息:意识的电磁信息场理论”。该研究发现指出,人类意识是由大脑中称为电磁信息场(cemi)的“能量场”产生的,该能量场来自于人大脑器官神经元的电信号。

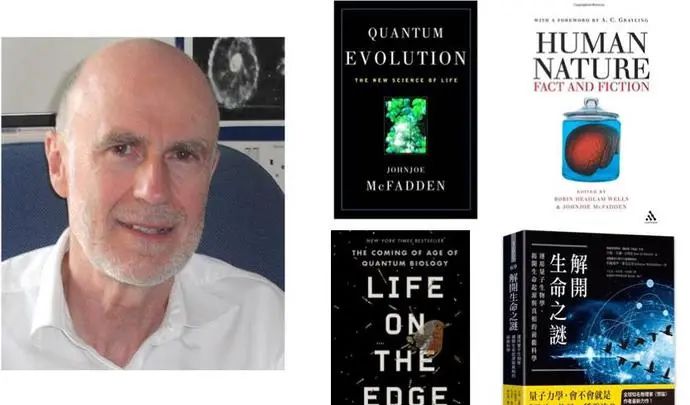

作者介绍:约翰乔·麦克法登

在介绍这篇论文的研究成果之前,我们先简单介绍一下作者:

约翰乔·麦克法登(Johnjoe McFadden),著名的英国萨里大学分子生物学教授,以脑疾病的诊断、量子生物学、系统生物学的研究而闻名于世。他已发表 100 多篇论文,著有十几本书,包括广为流行的:

- 《边缘生命:量子生物学的来临》

- 《量子进化》

- 《人性:事实与虚构》等

其中:

- 《量子进化》 探讨了量子力学在生命、进化和意识中的作用,被评价为提供了超越新达尔文主义框架的另一种进化机制。

- 《人性:事实与虚构》 探讨科学和文学对人性的见解。

- 与著名量子理论物理学家 吉姆·哈利利(Jim Al-Khalili) 合著的 《边缘生命:量子生物学的来临》 探讨了量子生物学,尤其是在光合作用、酶催化、禽类导航、嗅觉、突变和神经生物学。该书中文版名为《解开生命之谜:运用量子生物学,揭开生命起源与真相的前卫科学》。

核心论点:电磁场即意识之源

麦克法登在研究论文中指出:

“神经元的电磁信号是意识的关键。众所周知,这些信号会在器官周围产生电场,这就是创造我们的思想和‘自由意志’的能力的基本原因。大脑神经元产生的电磁场是人类所具有的这种独特特征。”

他说:

“几千年来,哲学家、神学家、神秘主义者和普通百姓,都一直在思考大脑如何意识到并设法认知这一谜团。我相信这个谜团现在已经解决:意识是神经插入大脑自生电磁场以驱动我们所谓的‘自由意志’和我们的自愿行动的经验。”

电磁场如何产生?

- 大脑的大部分功能仍然是个谜,但科学家们确实知道:信息通过微小的电信号经由称为神经元的特殊细胞传递。

- 结果,大脑产生了一个小的电磁场——这也是公认的事实。

他在文章中解释说:

“这样的电磁场是由构成一个人的信息所创造的,是每个思想、运动和过程的副产品。因此,我认为这是构成意识、驱动自由意志和所有自愿行为的核心。”

研究方法与论证

1. 整合信息:空间而非时间

该研究论文具体论证与描述如下:

- 意识的一个关键方面是:它表示绑定或整合的信息。

- 这促使人们越来越坚信:意识的物理基础必须能够在大脑中编码整合的信息。

- 研究指出,所谓“整合信息”的几乎所有示例——包括神经元信息处理和常规计算——都只是在时间上整合,即输出与多个输入相关联:信息整合是在时间而非空间上实现的。

- 因此,只有能量场才能在空间中整合信息。

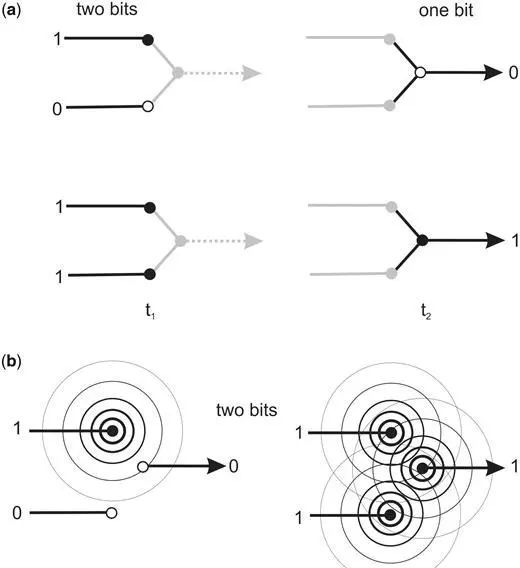

图示解析

- 图 a:说明“与”门逻辑门的单个位输出如何将在其两个输入中编码的两位信息进行累积,以输出代表门输入的累积的单个位。实际上,在时间 t₂ 处输出位的状态取决于时间 t₁ 处的两个输入位的意义上,累积是因果关系的。

- 图 b:说明动态电磁场信息如何整合信息并充当逻辑门。所示的“与”门有两个输入和一个输出,在时间 t₁ 处每个都编码为 0 或 1。输入是充当电磁场发射器的偶极子,它们在两种状态(激发(对应输入 = 1 的振荡)或非激发(不振荡,输入 = 0 的状态))之间振荡。输出是执行“与”规则以输出信号的电磁场接收器。

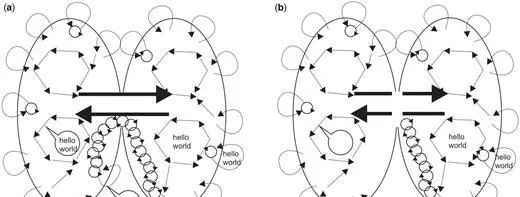

2. 大脑两半球的信息传播

- 图 a:由神经纤维束连接的大脑两个半球的示意图(双头箭头)。每个半球都有自己的神经元/突触连接,用直线表示,而空心圆箭头表示递归的神经元通路,其同步触发网络产生有意识的电磁场扰动,由弯曲箭头表示。通过集合相邻的神经元进行振荡,同步激发神经元网络的波(从而产生有意识的思想)可以在大脑中传播很长一段距离,例如,从右半球通过胼胝体(Corpus callosum)到左侧的语音中心半球。这使得起源于右半球的意识思想可以通过语音与外界进行交流。相反,电磁场扰动是高度局部的,因此除非通过形成递归网络的同步神经元的中继加以加强,否则电磁场扰动无法长距离传输。

- 图 b:切断胼胝体会阻止意识思想从右半球向左半球传播,因为它们不再能够通过神经元振荡的循环网络神经介质传播。

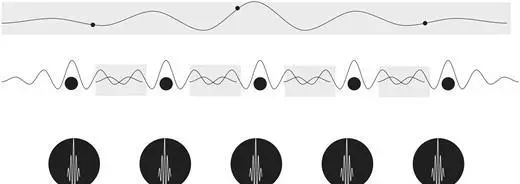

3. 波粒综合信息

- 粒子(黑圈)的波行为被限制在它们的德布罗意波长内,对应于:

- 大质量粒子(如质子、原子和分子,底行)

- 较小质量粒子(如电子,中排)

- 无质量粒子(例如光子,上排)

- 灰色阴影表示叠加的粒子信息的区域,在该区域中信息被认为是物理整合的。

论文提出的理论:cemi 场论

论文描述了 有意识的电磁信息(cemi)场论:

- 该理论提出:意识在物理上是整合的,并且在因果上是活跃的,是在大脑的全局电磁场中编码的信息。

- 证明意识是在大脑的电磁领域内在空间而不是时间中实现算法。

- 描述了电磁信息场论如何解释大多数观察到的意识特征,并介绍了最近对该理论的实验性支持。

- 论文还描述了该理论的一些未经检验的预测,并讨论了其对人工意识设计的影响。

- 电磁信息场论提出了一种科学的二元论,它起源于 物质与能量之间的差异,而不是 物质与精神之间的差异。

意识之谜:最硬的哲学问题

原创 格海

每天为你读一本好书 2024 年 09 月 06 日 23:40 广东

意识到底是什么?

意识(consciousness)、自我意识是怎么产生的?意识的定义是什么?这是最难的哲学问题。

对于喜欢哲学的人来说,它简直就是一个拦路虎,阻止了我们对哲学的阅读和兴趣。

但“意识是什么”这个问题至今也没有答案!

在 1996 年出版的《国际心理学词典》中,意识被定义为:

“意识,即拥有知觉、思维和感觉。这个词无法定义,除了一些词不达意、难以理解的解释……没有什么值得阅读的相关内容。”

据说,哲学界曾经发起过停止讨论意识的倡议。

为什么偏偏关心意识?

不过,越是没有答案的东西,大家越感兴趣。意识之所以重要,乃因为:

- “我思故我在”,即“我”的主体性奠基于自我意识;

- “他心”问题看起来很棘手:即别人的“心”,我们能否或者怎么知道?

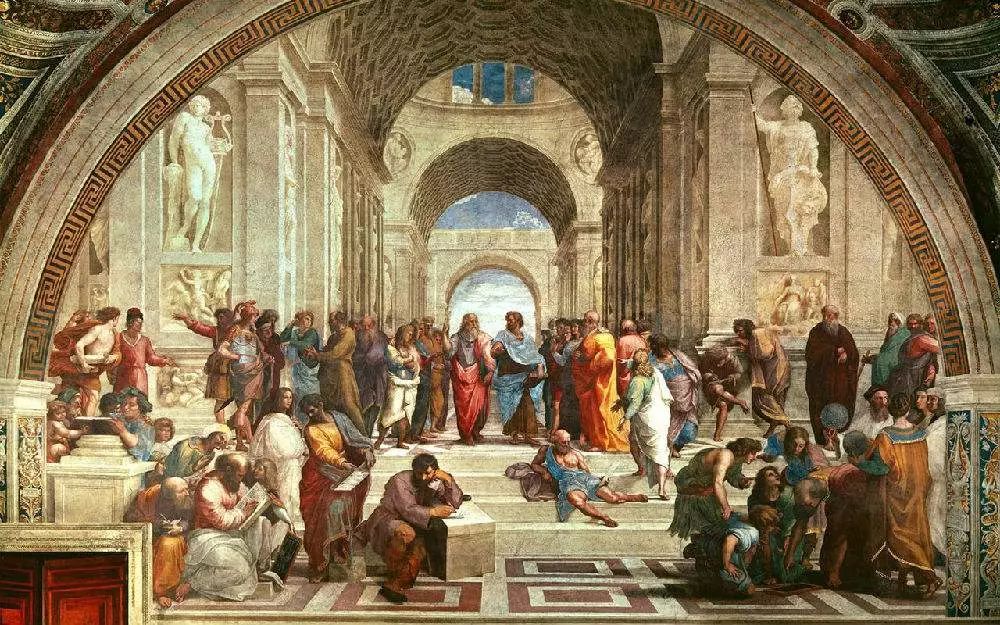

《雅典学院》 拉斐尔・桑西(1510—1511)

心–身问题的千年接力

意识问题,即“心–身问题”(mind–body problem)。

意识往往与个体心智、自由意志是同一个意思,也常常和“人究竟有没有灵魂”纠缠在一起。

两千多年前,亚里士多德就说过:

“世上最难的事情,莫过于获得任何关于灵魂的确切知识。”

而他的老师的老师苏格拉底,在临死之前还在论证“灵魂不灭”。

很多宗教信徒认为,人的灵魂可以永生。宗教信徒往往是笛卡尔主义者,因为笛卡尔主张“身心二元论”:物体(身体)与思维(精神)各自独立。但死者的“灵魂”,人们从来都没“见”过,也无法经验。

四种主流学说

关于人的意识,主要有四种学说:

| 学说 | 核心主张 |

|---|---|

| 二元论 | 意识与物质是两个独立实体 |

| 唯物论 | 意识是物理现象 |

| 观念论 | 世界只是人的感觉,感觉来源不可知 |

| 泛心论 | 一切生命、物体皆有灵魂、意识 |

当代有些哲学家甚至认为人的自由意志并不存在,人的感觉完全是错觉。例如丹尼尔·丹尼特说:

“那些难以捉摸的主观意识体验——红色之红、痛苦之痛——就是哲学家所说的感受质(qualia)吗?它们完全是错觉。”

科学能否拆开机箱?

以上观点都有一个共同的偏颇:它们都试图将意识单独拿出来,让意识成为一个独立的东西(实在)。

因此,现代认知神经科学、人工智能都想通过观察人脑的“硬件”来解释意识的奥秘,这其实也是一种异想天开。

科学的确可以在某方面造福人类,但意识并非零件,而是一种生命现象。

一条更柔软的路径:意识即体验

我认同《生命本身的感觉》这本书的观点,它给出了最简单的定义:

“意识是体验。”

作者克里斯托夫·科赫写道:

“从整体来看,意识就是鲜活的实在(lived reality)。

意识是对生命本身的感受。这是我唯一有资格拥有的永恒。

如果没有体验,我就是一具僵尸,对我自己来说就是一无所有。”

从拥有生命体验这一角度来说,最简单的草履虫也具有意识。

自然之梯:连续而非断裂

作者引用莱布尼茨:

“自然没有中断。”

生命是一个严格等级体系的“自然之梯”(scala naturae):

- 从无机物、植物、动物到人(平民到君王)

- 接着是天使

- 顶端是至高至美的存在——“上帝”(拟人化表达)

他心问题:从庄子到动物权利

如果我们接受“意识是对生命本身的感受”,那么“他心”问题便不难理解。

最著名的“他心”问题是《庄子·秋水》中的“知鱼之乐”:

庄子与惠子游于濠梁之上……

庄子曰:“请循其本。子曰‘汝安知鱼乐’云者,既已知吾知之而问我,我知之濠上也。”

这段对话在今天引出了“动物权利”等生态思想,帮助我们打破人类中心主义。

大猩猩、大象、海豚、鲸鱼等拥有大型脑的动物,都有丰富情感;即使草履虫,对外界的刺激也有强烈反应。

因此,意识之谜——这个最硬的哲学问题,实际上是一个非常柔软的问题:我们如何感知生命,而这“生命”不仅是自身的,也是其他无数生命。

意识即道德

当意识变成“生命意识”,它就成了道德问题。

米兰·昆德拉在《不能承受的生命之轻》中写道:

人类真正的善,只有在对方不具备任何力量时才能体现出它所有的纯粹和自由。

人类真正的道德测试……是看他对待那些受其支配的动物的态度如何。

意识的差错与诊断

人的意识、道德都容易出现差错,这也是生命的丰富性与易逝性决定的。

尤其是“自我意识”容易疯狂,哲学便起着诊断差错的作用。

精神分析学关于无意识的思想,复杂晦涩,一般人难以研读。

其实,马克思对意识的论述最为简单明了:

马克思从未说过“物质决定意识”,而是说

“生活决定意识”“社会存在决定意识”。

“意识一开始就是社会的产物,而且只要人们存在着,它就仍然是这种产物。”

“人们的意识,随着人们的生活条件、人们的社会关系、人们的社会存在的改变而改变。”

因此,马克思关于意识的论述同样指向伦理——“改变(不合理的)现实”。

自我:幻觉还是工具?

有些书籍(如《意识:心智的基本奥秘》)认为“自我”是一个幻觉。

理解这一观点并不容易,因为它从生命的“终极意义”切入。

佛教学者安德鲁·奥伦茨基强调,冥想可揭露“自我”的虚假本质:

“自我概念就像‘大地是平的’‘桌子是坚实的’,在某个范围内(社会、语言、法律)有其用处,但终究会在更彻底的审视下分崩离析。”

结合上述观点,“自我”与“自我意识”尽管是“空无”,但在社会关系中又是“有用的”。

成功者的悖论

凡勃伦在《有闲阶级论》中写道:

“温厚、公平和博爱的天性对个人生活并不具有明显的推进作用……

无所顾忌、毫无同情心、缺乏诚信和缺乏对生活的尊重等特质,

能在相当大的范围内明显推进个人在金钱文化中的成功。”

结语:让生命意识变得强大

让我们再次回顾克里斯托夫·科赫的话:

“意识是对生命本身的感受。这是我唯一有资格拥有的永恒。”

这句话意味着:

- 你的自我意识境界越高,创造力越强;

- 你能够分享给大家的精神资产就越多越丰富。

因此,我们应该好好体验自身的生命,珍惜万有之无穷奥妙,让自己的生命意识变得强大,以不至于故意或误伤任何其他生命——哪怕它只是一只草履虫。

百思不得其解:“意识” 究竟是什么意思?

原创 Tim Bayne 利维坦 2025 年 07 月 22 日 08:59 日本

© The New York Times

意识的谜题:从龙虾到大脑类器官

利维坦按:

2018 年,瑞士通过了 “活煮龙虾违法” 的相关法案,曾引发了一阵公众的热议。因为有研究表明,像龙虾这样的甲壳类动物或许能感受到疼痛。因此,为了避免龙虾在死前遭受到痛苦,应该用更人道的方式让其死亡。这似乎是在说,如果我们要定义 “意识”(consciousness),“痛感” 是其中的一项衡量指标 —— 但这又牵涉出一个问题:龙虾的所谓痛感,是类似于我们人类的痛感,还是说仅仅是一种条件性反射行为?

今天的文章为这个主题提供了一个很有意思的视角:当我们问 “机器人、蜜蜂或婴儿是否有意识” 时,这其实不是一个关于知识的问题,而是一个语义问题。

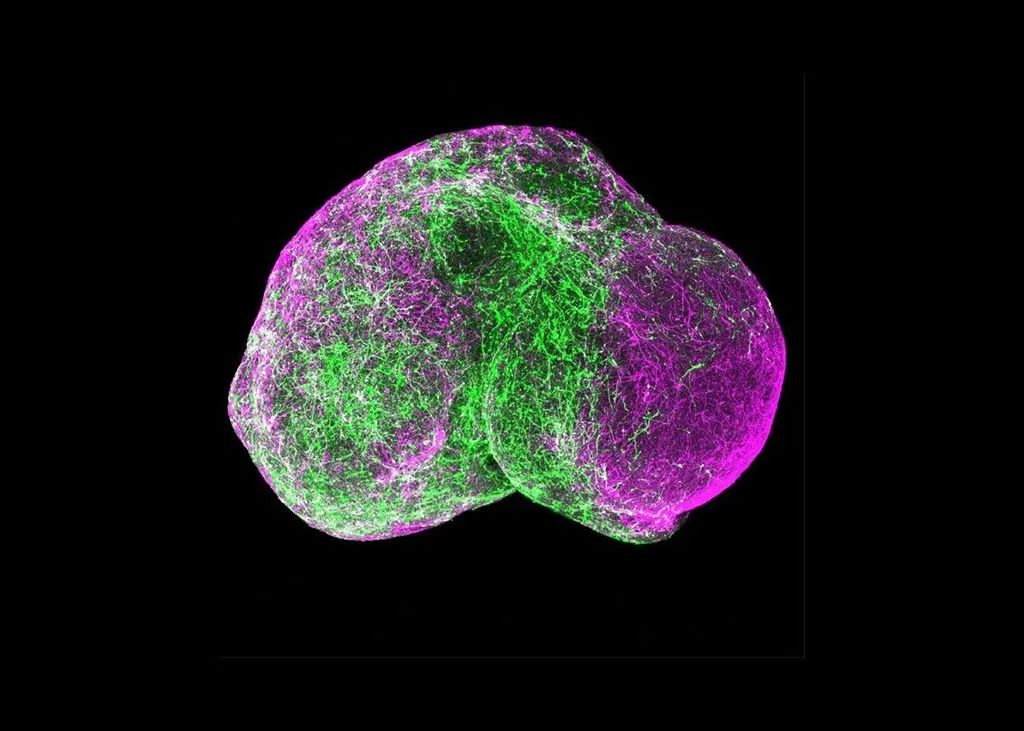

不仅仅是人工智能系统引发了关于意识的问题 —— 合成生物学的产物也同样如此。近年来,研究人员发现了如何培养 “大脑类器官”(cerebral organoids)—— 这是一种源自人类多能干细胞或(最近)人类胎儿细胞的自组织三维细胞系统。越来越多的大脑类器官被融合在一起,形成所谓的 “组装体”(assembloids),即由多个互相作用的大脑类器官构成的复合体。

模拟人类前脑回路的组装体示例图像。© Sergiu Pasca

例如,斯坦福大学塞尔吉乌・帕斯卡(Sergiu Pasca)的实验室就创造出一个模拟人类脊髓丘脑通路的组装体,该神经回路对身体向大脑传递感官信息至关重要。那么,这个组装体仅仅是在模拟感官信息的生成与传递过程,还是说它可能实际上具有属于自己的意识体验?

尽管有关组装体与人工智能系统是否拥有意识的问题是新颖的,它们却是一个古老问题的变体:什么样的实体具备意识的能力?

如今,人们普遍认为哺乳动物和鸟类是有意识的,但对于鱼类、爬行动物、两栖动物、头足类动物或昆虫是否有意识则仍无定论。 甚至在人类自身内部,关于意识分布的问题也同样引人关注。例如,长期以来,人们争论意识是否自出生起(甚至在出生之前)就已经存在,抑或是要在出生数周、甚至数月之后才逐渐产生 [1]。

关于意识分布的问题,大多数讨论集中在我们如何识别那些与 “我们” 差异极大的系统是否具备意识。然而,这个分布性问题还提出了一个更根本的问题:当我们问 “机器人、蜜蜂或婴儿是否有意识” 时,我们到底是什么意思?这不是一个关于知识的问题,而是一个语义问题。 虽然语义问题常常被视作空洞无趣(“那不过是语义问题而已”,通常伴随着翻白眼的嘲讽),但它们是不可回避的。

如果我们要认真对待 “什么样的系统可以与我们共同被划入‘意识俱乐部’” 这个问题,我们就必须探究不仅 “意识” 是什么意思,而且还要探究它为什么意味着这样的意思。

“意识”的多义性:不止于“清醒”

就像许多自然语言术语一样,“意识”(consciousness)是一个一词多义的词汇,拥有多个(尽管彼此相关的)含义。在 “意识” 的一个意义上,它是 “清醒”(wakefulness)的同义词。例如,苏格兰哲学家 W・L・戴维森(W. L. Davidson)在其《定义的逻辑》(The Logic of Definition, 1885)一书中写道:“心灵的清醒活动即为意识 —— 与沉睡、无梦睡眠、昏厥、不省人事相对的意识……”

© Kaiser Science

然而很明显,关于意识分布的争论并不是在谈论清醒状态。当计算机科学家杰弗里・辛顿(Geoffrey Hinton)声称人工智能系统已经拥有意识时 [2],他显然并不是在说它们 “清醒” 了;反过来,那些否认新生儿具备意识可能性的人,也并不会否认新生儿有清醒的时刻。

那么,如果意识分布的问题不在于清醒,它所关注的究竟是什么呢?

定义“意识”的两种策略与“显性理解”

有两种策略可以用来回答这个问题。一种策略是诉诸同义词:也就是那些据说能捕捉到 “意识” 这一术语所指意义的词汇。 在这种意义下,“意识” 的常见同义词包括 “觉察”(awareness)、“感知能力”(sentience)和 “主观体验”(subjective experience)。另一个被频繁引用的同义表达,是由哲学家托马斯・内格尔(Thomas Nagel)所提出并广为流传的一句话:拥有意识意味着 “对你而言有某种感觉”(there is ‘something it’s like’ to be you)。

诉诸同义词或许有助于澄清我们不是在谈论什么,但这种方式所能带来的启发是极其有限的。

首先,如果某个词或短语真的与 “意识” 是同义词,那它本身就应该和 “意识” 一样神秘,这种情况下,诉诸它到底能有多大帮助就很值得怀疑了。从更根本的层面讲,同义词只是将我们从一种语言表达带向另一种语言表达,而我们真正想要的是一种能将我们从语言引向某种现实本身的东西。

© Listening Well

这正是定义 “意识” 的第二种策略出现的地方。如果你不知道 “意识” 是什么意思,那它就是 “明与暗的体验…… 单簧管的声音,樟脑丸的气味…… 情绪的感受品质;以及有意识思维流的体验”(大卫・查尔默斯 [3])。是与 “尝柠檬的滋味、闻玫瑰的香气、听到巨大噪音” 相关的体验(弗兰克・杰克逊 [4])。是 “赤脚被砖头砸到后感到的疼痛,或是夏日晴空的蓝色”(帕特里夏・丘奇兰)。

这是一种 “指点式定义”。 它不是通过把 “意识” 与另一个语言片段联系起来来解释其含义,而是通过把它与某种非语言性的事物 —— 明暗的体验、柠檬的滋味、晴朗夏日中天空的蓝 —— 联系起来来捕捉它的意义。

这种定义 “意识” 的方式直观上颇具吸引力,但它究竟是如何起作用的?又能为我们带来何种对意识的洞见?

一种广泛持有的观点认为,关注意识体验的实例能使人把握它的本质。这个观点并不是说,我们仅凭关注自身经验就能判断某个东西是否有意识。相反,它的意思是,关注我们自身的经验使我们得以掌握 “意识” 的概念,而掌握了 “意识” 的概念就能揭示 “意识” 是什么。 作为类比,可以考虑掌握 “三角形” 这一概念所涉及的内容:如果你掌握了 “三角形” 这个概念,那么你就知道什么是三角形。我们可以将这种观点称作 “显性理解”(manifest understanding)对意识的理解,因为它认为指出意识的实例能够显现其本质。

这种对意识的理解方式有许多吸引人的地方。正如无数哲学家所指出的,对自身体验的内省似乎确实提供了对意识本质的直接通道。不过,尽管如此,这种 “显性” 意识观可能仍是错误的。要看出原因,可以来考虑一下 “爵士乐”。

意识与爵士乐:约定概念的类比

假设有人问你什么是爵士乐。你大概不会通过提供一些同义词来定义 “爵士乐”,而更可能会给他们听一些这个流派的作品。“听这个,” 你可能对你的听众说,同时播放(比如)艾拉・菲茨杰拉德(Ella Fitzgerald)的《Like Someone in Love》、迈尔斯・戴维斯(Miles Davis)的《Kind of Blue》、或约翰・柯川(John Coltrane)的《A Love Supreme》——“这就是爵士。”

正如哲学家内德・布洛克(Ned Block)曾指出的那样,“什么是意识?” 这个问题的回答方式,很像路易斯・阿姆斯特朗据说曾对 “什么是爵士乐?” 这个问题的回答:“如果你非得问,那你永远也不会懂。”

不过,尽管把爵士乐视为一个 “显性概念” 无疑很诱人,这种看法却与历史事实相矛盾。什么算是 “爵士乐”—— 从它诞生之日起就一直是争论不休的话题,有些争论是轻松幽默的,但大多数是激烈的。(在接下来的内容中,我得益于格雷姆・布恩 [Graeme Boone] 与迈克尔・乌尔曼 [Michael Ullman] 的研究。)

Livery Stable Blues,Original Dixieland Jazz Band

“正宗迪克西兰爵士乐队”(Original Dixieland Jazz Band)在 1917 年录制的《Livery Stable Blues》通常被认为是史上第一张爵士唱片,但谁是爵士乐最早的演奏者却存在很大争议。1938 年,广播节目《信不信由你》中曾称威廉・汉迪(William Handy)是 20 世纪初爵士乐的开创者。他的对手杰利・罗尔・莫顿 (Jelly Roll Morton)否认了这一说法,并在《DownBeat》爵士杂志上发信称自己才是最早演奏爵士的人。汉迪乐于把 “开创者” 这个名号让给莫顿,并在《DownBeat》上回应了一封题为《即便我能演奏爵士,我也不会演》的信。争论的焦点并不在于谁最早演奏了某个音符,而是他们演奏的内容是否可以被称为 “爵士”。(顺带一提,“如果你非得问,那你永远也不会懂” 这句话有时也被归于莫顿,而非阿姆斯特朗。)

In the Mood,Glenn Miller

1930 年代的 “摇摆热潮” 再次引发了对爵士边界的争论。格伦・米勒(Glenn Miller)的《In the Mood》算爵士吗?有人认为它不算;也有人毫不怀疑它是 —— 而且还是优秀的爵士。1940 年代中期 “比波普”(bebop)登场时,关于爵士定义的争论又一次被点燃。许多人认为,爵士本质上是舞厅音乐,而不管比波普是什么,它肯定不适合跳舞。

© Rolling Stone

到了 1950 年代后期,“什么算作爵士” 这一问题从比波普移向了我们今天所说的 “自由爵士”(free jazz)。奥涅特・科尔曼(Ornette Coleman)在 1959 年发表的专辑《The Shape of Jazz to Come》名字就极具挑衅性,受到很多人称赞:“(他)自 40 年代中期以来,是爵士唯一真正的创新者”,钢琴家约翰・刘易斯(John Lewis)曾如此评论 —— 这张专辑也经常出现在最伟大的爵士专辑榜单上。然而,在当时,很多人拒绝承认它是爵士。“我不知道他在演奏什么,” 迪齐・吉莱斯皮(Dizzy Gillespie)说,“但那不是爵士。”

Ramblin’,Ornette Coleman

这些争论削弱了 “爵士乐具有本质” 的观念 —— 也就是说,削弱了这样一种观念:有某种东西决定了我们是否应该将 “爵士乐” 这一术语适用于新的案例。相反,它们暗示了,“爵士乐” 这一概念是由一组松散相关的属性所支配的 —— 即路德维希・维特根斯坦所说的 “家族相似性”。 有时这些相似性非常强,某一案例显然属于这一相关范畴。戴维斯的《Kind of Blue》和约翰・柯川的《Giant Steps》是与科尔曼的《The Shape of Jazz to Come》在同一年录制的高度创新的专辑,它们显然符合 “爵士乐” 的范畴,因为它们的创新仍处于熟悉的框架之内。而科尔曼作品的创新 —— 正如查尔斯・明格斯(Charles Mingus)所说,是一种 “有组织的解构”—— 则更加根本,真正引发了这样的问题:是否应该将 “爵士乐” 这一标签用于其上。

我认为,“爵士乐” 这一概念并不是一种 “显性概念”,而是一种 “约定概念”。虽然爵士乐的具体实例无疑是真实存在的,但将这些实例捆绑在一起、归为 “爵士乐” 类别的做法,在很大程度上取决于我们的判断。 事实证明,相关的守门人(音乐评论家、爵士乐音乐家、唱片公司高管)决定将《The Shape of Jazz to Come》认定为爵士乐作品,但如果他们当时拒绝赋予它这一荣誉,也不会算是搞错。在他们作出这一决定之前,是否应将《The Shape of Jazz to Come》归为爵士乐,根本没有客观事实可言。

虽然 “爵士乐” 看起来像是一个显性概念,但我已经论证,它更应被视为一个约定俗成的概念。那么,“意识” 又如何呢?也许内德・布洛克曾提出的观点是对的:他认为 “意识” 和 “爵士乐” 之间存在类比关系,不过,这种类比不是因为它们都是显性概念,而是因为两者都不是(显性概念)。

虽然 “意识” 的约定主义观点没有 “显性论” 那样有影响力,但它同样应该被严肃对待。如我们已经指出的,“意识” 并不是某种专门的科学术语(比如 “基因”“质子” 或 “量化宽松”),而是英语中一个普通词汇。而普通语言术语通常具有约定性 —— 或者至少在某些方面具有很强的约定性。 它们旨在处理日常生活的方方面面,我们不应想当然地认为它们适用于所有可能的情况。或许,规范 “意识” 使用的规则只适用于我们(以及与我们相关的系统),而非维特根斯坦所说的 “无形地铺设到无限的轨道”。

如果约定主义是对的,那么,即使我们完全了解一个系统的物理和功能属性,也可能仍无法回答 “它是否有意识” 这个问题。这并不是因为判断某物是否有意识涉及某种 “不受物理和功能属性约束的额外事实”(比如它是否有灵魂),而是因为 “意识” 这一概念的使用规则根本就不适用于它。如果这是真的,那么,是否接纳机器人、蜜蜂或婴儿进入 “意识俱乐部” 的决定,与其说取决于世界的实际状况,不如说取决于我们如何决定使用语言。

在考虑是否将意识归属于某个系统时,许多因素可能都有影响,但主要的驱动因素很可能是意识的规范性维度:即意识对一个实体的道德和法律地位所产生的影响。在这一点上,约定主义颠倒了人们对自然秩序的普遍假设。我们直觉上倾向于认为,确定谁属于 “意识俱乐部” 是科学的任务,而伦理学家、法律专家和政策制定者则应对科学的结论作出响应(无论其结果如何)。而约定主义则允许规范性考虑反过来驱动我们关于意识分布的判断。想要为人类新生儿提供一整套伦理和法律保护吗?那就赋予他们意识。想要对最新的人工智能系统拒绝这些保护?那就不要赋予它们意识。

因此,关于 “意识” 这一概念,我们现在有了两个模型:一个是显性论(“意识如同三角形”),一个是约定论(“意识如同爵士乐”)。如果你觉得这两种观点都不具说服力,你并不孤单 —— 但另一个替代性思路会是什么样的呢?

意识作为自然种类:自然界的真实裂缝

我们可以从生物学史的一段插曲中获得一些线索。

公元前 347 年,柏拉图去世后,他的学生亚里士多德曾在爱琴海的莱斯博斯岛(诗人萨福的故乡)居住过一段时间。莱斯博斯岛拥有一个巨大的潟湖,如今被称为 “亚里士多德的潟湖”。在这里,亚里士多德遇到了鲸目动物中的三种成员:海豚(很可能是条纹海豚和普通海豚)、港湾鼠海豚,以及长须鲸。

鲸目动物让亚里士多德感到困惑。虽然他有时把它们称作鱼类,但他也意识到它们有肺,呼吸空气(不像鱼那样),还记载说人们曾观察到海豚露出鼻子在水面上 “打鼾”。他也知道,这些动物和我们人类以及其他哺乳动物一样,是胎生的,并且用乳汁哺育后代。但尽管他知道这些事实,亚里士多德仍然无法下决心将鲸目动物归入哺乳动物之列,而是将它们视为一个独立的类别,与鱼类、鸟类以及他所称的 “胎生四足动物”(即陆生哺乳动物)并列。

克里特岛克诺索斯宫的王后寝宫。海豚壁画原作现藏于伊拉克利翁博物馆。© Andy Montogomery/Flickr

尽管人们对鲸目的解剖结构了解得越来越详细,但它们在亚里士多德之后的很长一段时间里仍令科学家感到困惑。举例来说,16 世纪法国博物学家皮埃尔・贝隆(Pierre Belon)将 “有血之鱼” 与 “无血之鱼” 加以区分。前一类包括鲸目动物以及鱼类、海龟、鳍足类、鳄鱼和河马;后一类则包括诸如鱿鱼和章鱼等水生无脊椎动物。事实上,直到卡尔・林奈(Carl Linnaeus)于 1758 年出版《自然系统》(Systema Naturae)第十版时,科学才最终将鲸目动物认定为哺乳动物, 尽管正如 20 世纪古生物学家乔治・盖洛德・辛普森(George Gaylord Simpson)所言,它们是 “最特殊、最不同寻常的哺乳动物”。

是什么促成了这一认定?将鲸目动物归为哺乳动物的行为是否类似于将奥内特・科尔曼的音乐归为爵士乐的做法?还是说这两种情况本质上是不同的?

标准观点(我本人也持这一观点)认为,这两种情况非常不同。 将鲸目动物归为哺乳动物,是基于一种认识:鲸目动物与(其他)哺乳动物之间的共性要比它们与其他水生动物的共性更为基本、更为广泛。林奈实际上发现,“哺乳动物” 这一类别反映了自然界的一条 “裂缝”,鲸目动物落在这条裂缝的一侧,而其他水生动物则落在另一侧。鲸目动物在 1758 年之前就是哺乳动物,即便生物学家从未意识到这一点,它们仍然是哺乳动物。相比之下,爵士乐之类的音乐范畴并不像生物学术语那样受自然界 “裂缝” 的约束。

© University of Cambridge

由此,我们得出一种观点,即“意识” 指称的是自然界中的真实裂缝 —— 哲学家称之为 “自然种类”。 自然种类的观点与显性观点相同,认为意识具有某种 “本质”;但它拒绝这样一种假设:掌握 “意识” 这一概念本身就能让我们认识这一本质。相反,该观点认为,我们当前对意识的理解处境,类似于亚里士多德当年对鲸目动物的理解。 正如对鲸目动物的本质需要借助经验性调查加以揭示,意识的自然种类观认为,意识的本质也需要借助经验性调查才能揭示。

在我们对意识尚无科学理解之前,我们实际上并不清楚,说某个机器人、蜜蜂或婴儿 “有意识” 或 “无意识” 到底意味着什么。

“意识” 是自然种类概念,这一观点或许听上去显而易见。毕竟,有人可能会认为,对自然种类观的承诺本身就隐含于 “意识科学” 这一理念中。(毕竟,“三角形科学” 或 “爵士乐科学” 这样的想法并无太大意义。)当然,即便我们使用 “意识” 这一词汇时意图指称某个自然种类,该意图本身也未必就一定能成功。或许,“意识” 最终会被证明类似于 “鱼” 或 “树” 这类日常语言词汇 —— 它们在日常情境中确实非常有用,但并未切中自然界的深层裂缝。也可能,“意识” 并非指称一种自然种类,而是指称多个自然种类,就像日常语言中的 “重量” 这一概念其实涵盖了质量与重力这两个自然属性一样。 现阶段,我们尚不清楚意识科学将会揭示出什么内容。从这个意义上说,关于 “意识” 的语言,在某种程度上受制于意识科学的命运。

语义学与意识问题:不可忽视的语言复杂性

细心的读者或许已经猜到,我的立场偏向自然种类的观点。但我主要的目的并非是论证该观点优于其他观点,而是解释这一争论的核心所在,以及它为何与 “意识如何分布” 这一问题息息相关。 这个问题不仅仅是一个认识论问题(“我们如何判断某个事物是否有意识?”),同时也是一个语义学问题(“说某物有意识到底意味着什么?”)。这个语义学问题之所以棘手,不只是因为它引出了一个元语义学问题(“是什么决定了‘意识’一词的意义?”),还因为这个元语义学问题又引出了一个元元语义学问题(“我们应当以什么方式来弄清楚是什么决定了‘意识’的意义?”)。

语义学的争论(更不用说元语义学或元元语义学了)似乎远离了那些严肃而日益紧迫的问题,比如机器人、蜜蜂和婴儿是否具有意识。人们常说,与其沉溺于心灵哲学与语言哲学的探索,不如专注于了解这些系统的功能与能力。这种愿望可以理解,但却是一种误解,它忽视了我们语言本身的复杂性以及其中蕴含的概念。 哲学本身无法解决意识问题,但如果你认真想弄清 “谁属于意识俱乐部”,你就不能忽视 “语言如何与世界对应” 这一问题。

参考文献:

[1] psyche.co/ideas/when-does-the-first-spark-of-human-consciousness-ignite

[2] www.psychologytoday.com/us/blog/the-mind-body-problem/202502/have-ais-already-reached-consciousness

[3] selfawarepatterns.com/2019/07/07/chalmers-theory-of-consciousness/

[4] rintintin.colorado.edu/~vancecd/phil201/Jackson.pdf

文 / Tim Bayne

译 / 天妇罗

校对 / 兔子的凌波微步

原文 /aeon.co/essays/how-jazz-and-dolphins-can-help-explain-consciousness

本文基于创作共享协议(BY-NC),由天妇罗在利维坦发布

文章仅为作者观点,未必代表利维坦立场

自由意志不存在?神经科学能证明不?

李恒威 哲学园 2025 年 07 月 23 日 20:58 广东

本文经授权摘自《认知科学对当代哲学的挑战》

作者:李恒威

转自:神经现实

神经科学能说明自由意志不存在吗?

里贝特是人类意识和自由意志的实验研究领域的先驱性神经科学家,但驱使他开展意识的实证研究的根本动因是回应意识科学研究中的本体论问题,正如他所言:“研究脑活动如何与有意识的体验相关联或者如何产生有意识的体验一直是我的长久目标。我们的脑如何产生有意识的主观体验这个问题一直使我着迷。”

像这个时代的很多心灵哲学家和认知科学家一样,里贝特也将物理主义版本的心 — 身问题(即 “难问题”)视为意识科学研究中最神秘的问题。例如,他说:“最后,这些问题中最神秘的一点则在于,脑中神经细胞的物理活动是如何产生非物理的现象的(即有意识的主观体验,包括对外部世界的感官觉知、思想、对美的感受、灵感、灵性、深切的情感)?如何才能沟通物理(脑)与心智(我们有意识的主观体验)之间的鸿沟呢?”“或许我们能问的最深刻问题是:有意识的主观体验如何由脑中神经细胞的活动产生?即心智如何从物质中产生?” 关于这个问题,他总的主张是涌现交互作用论(emergent interactionism),并提出了期望付诸实证检验的 “有意识的心智场” 理论。里贝特认为,“有意识的心智场” 由脑活动产生,但在现象学上它是一个不同于脑活动的独立范畴。这个场(field)的首要特性是它有一种统一的主观体验的品质以及改变神经活动的能力。

意识研究的认识论原则

里贝特不是一个像克里克那样的物理主义者,他认为,有意识的心与物质的身 — 脑之间的差别是实实在在的,不论这种差别是本体上的(实体二元论)、属性上的(属性二元论),还是视角上的(视角二元论)。有意识体验具有不可还原的第一人称本质。因此,要理解意识的本性以及意识与身 — 脑的关系,那么认识论和方法论必然也有所不同。

对于心 — 身关系,里贝特的立场与斯佩里(R. Sperry)极为相近,持涌现交互作用论。它的基本内涵是:意识涌现自像脑这样的物理系统。尽管意识涌现自脑,但却不可还原为脑神经的第三人称描述,它是唯有第一人称体验才可通达(access)的。非物理的、涌现的意识体验对脑活动存在因果作用。

从这个立场出发,里贝特提出了两个认识论上的推论,也就是说要对有意识体验与脑的关系进行实验研究,那么在研究中必须遵守两个认识论原则:

原则 1:内省报告作为实验的操作标准;

原则 2:不存在任何心 — 脑关系的先验(a priori)法则。

关于原则 1,有两点需要阐明。

(1)要研究有意识体验,就必须接受这样一个铁的事实,即只有体验者本人才能直接通达那个有意识体验。对外部观察者而言,确认一个主体有意识体验的唯一证据只能来自该主体对体验的报告。例如,在对接收来自身体感觉信息的脑皮层施加电刺激后,被试并没有感受到位于脑中的任何感觉;相反,他报告说,他在他身体的某个部位(比如手部)有某种感受,即使事实是手上并不存在任何刺激。因此,如果最初不要求被刺激的被试以如此方式对他内在的第一人称体验做出内省报告,那么任何外在的第三人称观察者都无法确证这种体验的存在并描述这种体验。再者,任何一个缺乏令人信服的内省报告的行为证据,都不能算作有意识体验的指示器,不论这个行为的目的是什么,也不论在这个行为中展现出的认知和问题解决的复杂性。因为即使看似复杂的认知行为也有可能在主体没有觉知的无意识状况下发生。业已存在的广泛证据表明,人们可以在没有觉知到一个信号的情况下识别这个信号。里贝特提出,人们必须要在识别(detect)信号与觉知信号之间做出区分。前者可以是一种无意识的认知行为,而后者必然在主体那里被有意识地体验到。

(2)历史上,在科学共同体中(尤其是心理学中的行为主义和哲学中的逻辑实证主义主导的时期)内省报告数据的客观性和准确性广受诟病和排斥。不过为了研究意识体验与脑之间的关系,里贝特并没有因内省遭到诟病和排斥而止步不前,相反,他毅然而谨慎地使用内省报告。“毅然” 是因为他认识到:首先,唯有一个人自己的主观体验是他能够绝对确定的;其次,尽管人们在日常交往中会对他人体验的内省报告的真实性进行评估,但通常都会接受他人对体验的内省报告。“谨慎” 是因为他认识到:内省体验转换为言语报告时,会因习性和现场情感状态的可能影响而失真,因此里贝特采取了一个谨慎的策略,即他将最初的实验限定在那些非常简单的、不包含情绪内容的体验报告中。特别是,他提出基于约定的协议,实验可以在不诉诸被试的言语报告的情况下也能揭示被试的有意识体验,例如,用敲击键盘表示一个感觉是否被被试感觉到。

关于原则 2,里贝特多次指出,第三人称可观察的 “脑神经” 事件与第一人称体验的 “意识” 事件在现象学上分属相互独立的范畴,它们既不能相互还原也不能相互预测。没有 “先验法则” 正是对意识体验与脑 “在现象学上分属相互独立的范畴” 的认识论和方法论回应。如果不打开 “脑” 这个黑箱,即使再精细的第一人称的体验报告在科学上也无法先验地揭示有意识体验 “背后” 的脑的工作机制。反之,即使你带着对脑的物理构成和神经细胞活动的精微完备的知识来观察脑,你所能看到的也只有细胞结构、细胞之间的连接、神经冲动、电生理事件以及新陈代谢的化学变化,你不会先验地具有任何如我所感受到的意识体验。因此,要科学地研究有意识的体验与脑活动之间的相关性规则,就必须同时检查上述两个现象学上独立但相关的变量,以便发现脑神经结构和活动模式与有意识体验之间的对应。

在意识研究的认识论和方法论领域,尽管里贝特与瓦雷拉的形而上学立场不尽相同,例如,瓦雷拉认为,本质上不存在理论的修复或 “额外” 成分可以弥合体验与神经事件之间的 “解释鸿沟”;但是,里贝特的上述认识论原则却与瓦雷拉提出的神经现象学(neurophenomenology)方案有相近之处。神经现象学方案旨在寻求两者之间的契合,其中一方是意识体验所揭示的现象领域,另一方是由认知科学建立的神经领域(神经解剖和神经动力系统)。

有意识心智场理论

我们的主观体验基于广泛分布的神经网络,这些神经网络是由位于大脑各个独立区域的成千上万的神经细胞构成的,而我们的体验 [例如一个视觉意象(image)] 如何以一种统一的形式主观地表现出呢?里贝特将意识体验的整合单一的性质视为心 — 脑关系中最神秘和最棘手的问题之一。对意识体验的统一性,里贝特也期望通过他提出的 CMF 理论来解决。

就意识研究的目前阶段,上述问题不同程度地处在哲学和科学研究的混合地带。当然,尽管心 — 身问题 —— 一个典型的形而上学问题 — 本质上是哲学的问题,但在里贝特那里,他将它作为一个科学问题加以对待,并力图取得一个经验实证的解决方案。

意识研究的一个无法回避而又争论最激烈的问题仍然是经典的心 — 身问题。作为实验神经科学家,里贝特很难像哲学家一样对心 — 身和心 — 脑关系做主题化的论证,但里贝特对此有相当明确的立场和主张,并将其概括为五点。

第一,意识作为人性的核心条件。意识不仅是一个实在现象,而且是人性和整个现象世界的核心条件离开有意识体验,我们所感和所知的现象世界既无从构成也无从显现(manifest)。“我们的主观内部生活是真正与我们之为人相关的东西。” 例如,“我们有自由意志这样一个我们对自身的深刻感受” 是奠定人类社会交往的道德和法律责任的基础。

第二,意识体验的第一人称通达性(accessibility)。意识体验是第一人称的和主观的,因为唯有拥有此体验的个体才能通达它和报告它。“我们不得不将有意识的主观体验看作以某种方式从脑神经细胞活动的适当系统中涌现的现象。然而与物理的涌现现象不同,涌现的主观体验无法被任何物理方式直接观察或测量,因为只有拥有该主观体验的个体才能通达它。显然,这个系统涌现的主观体验并不同于对此负有责任的神经细胞的属性,它不是这些神经活动的一个可预测的结果。涌现的主观体验展现出独特的不可预测的特征,这不该让人惊讶。” 因此,若抛开个体的主观报告,意识研究就不可能恰当地进行。

第三,意识体验对脑活动的依赖性和相关性。一方面,人们必须承认,脑是实现有意识和无意识的心智功能的物理器官,脑的适当的神经结构和活动对于生命的必要性无可置疑,没有任何客观的证据表明离开了脑还存在意识现象。“的确,对于心智能力,甚至是人格的本性依赖于并且有可能是受控于脑的具体结构和功能的各种方式,科学发现不断提供了强有力的证据。” 另一方面,在有意识的体验与脑神经活动之间存在相关性。只有与脑中适当的神经活动相关时,有意识体验才出现。

第四,作为涌现的意识体验的不可还原性。里贝特多次强调,第三人称可观察的 “脑神经” 事件与第一人称体验的 “意识” 事件在现象学上分属相互独立的范畴 —— 它们既不能相互还原也不能相互预测。一方面,意识体验是适当的脑功能的涌现属性;另一方面,尽管心智作为物理系统独一无二的属性从脑活动中涌现出来,但心智能展示出在产生它的脑神经中并不明显的现象。“单凭物理证据并不能直接地描述或解释主观觉知,包括灵性的感受、创造性、有意识的意志和想象。” 第一人称的体验不能归结为第三人称的观察描述。里贝特称:“在对接收来自身体感觉信息的脑皮层施加电刺激以后,被试并没有感受到位于脑中的任何感觉。相反,他报告说,他在身体的某个部位(比如手部)感受到某种东西,即使实际上在手上没有出现任何状况。如果最初不要求以如此方式被刺激的个体被试对他内在的第一人称体验做出内省报告,那么任何外在的第三人称观察者都无法描述出这种体验。”

第五,意识体验的因果作用。与副现象论不同,里贝特认为心 — 身或心 — 脑的交互作用是双向的。在里贝特看来,如果没有意识体验对脑事件或过程的反向的因果作用,自由意志就是错觉。对里贝特来说,认为自由意志是错觉是不可接受的。

将上述五点概括起来,我们可以看出,里贝特的立场与斯佩里同属于涌现交互作用论。涌现交互作用论认为:①意识涌现自像脑这样的物理系统 —— 只要该物理系统达到一定的复杂层次;②涌现的宏观属性是非物理的,不可还原为脑神经的微观属性,并且是唯有第一人称才可通达的;③涌现的非物理的意识体验对脑活动有因果作用。

除了上面提到的涌现交互作用论的三个要点外,里贝特版本的涌现交互作用论的一些特有内涵反映在他提出的 CMF 构想中。与哲学家不同,里贝特似乎不认为心 — 身或心 — 脑问题是一个物理学之后(meta-physics)(即形而上学)的问题,即可免于经验实证检验的纯概念问题,相反,他把它视为科学问题。与查尔莫斯和麦金等哲学家对 “难问题” 的理解并不完全一致,在里贝特看来,“难问题” 包含两部分:意识体验的统一性和意识体验具有影响或改变神经元活动的因果能力。要满足意识体验的这两个特征,里贝特认为,可以将有意识的主观体验视为好像是一种场。

里贝特这样界定 CMF:①CMF 涌现自适当的皮层功能;②CMF 具有意识体验的属性,即它解释了意识体验的统一性,尽管意识体验涌现自大量的神经元以及它们的突触的和非突触的交互作用;③它能反向作用于某些神经活动,因此它能影响行为输出,这就为有意识意志作用于脑神经活动提供了途径;④CMF 在现象学上是一个独立的范畴,它无法用任何外部可观测的物理事件或用任何已知的物理理论描述,只有拥有 CMF,才能通达 CMF,因此,它只能由第一人称检测,外部观测者只能从个体主体的内省报告中获得 CMF 的直接有效的证据。在这一点上,CMF 无法被归入任何已知种类的物理场,例如电磁场、引力场等,简言之,CMF 是非物理的(non-physical)。

“任何科学的理论,尤其是像 CMF 这样的理论,必须要经过认真的检验。CMF 理论产生的重要预测至少在原则上可经实验检验。” 那么如何通过实验来检验 CMF 呢?特别是鉴于 CMF 的属性,它要求一种颅内的交流模式,而这种交流的进行不需要神经通道。为此,里贝特提出了一个检验方案。该方案的思路如下:①如果大脑皮层的局部区域能够独立地贡献于或改变这个更大的、单一的 CMF,那么原则上可以获得一个隔离的皮层厚片,即将这个皮层区与脑的其他所有神经交流完全隔离开或断开,但保持它在原来的位置(in situ)并以某种完全类似它正常行为的适当方式使之保持活力和发挥作用;可以对实验的预测做如下检验 — 对这个隔离的皮层厚片进行适当的电或化学激活,如果它能产生或影响一个意识体验,那么就可以判定这种交流是以某种不依赖于神经通道的场的形式实现的。

根据这一方案,一个必须要回答的问题是:CMF 能影响神经元的活动吗?对此,里贝特认为:①对这个推定的 CMF 影响神经功能的能力的检验已经暗含在上述对 CMF 存在的检验中;②如果刺激隔离皮层厚片能诱发被试的内省报告,那么 CMF 一定能激活产生口头报告的适当脑区,由此为 CMF 能否影响神经元的功能提供一个直接答案。

CMF 是为了验证 “意识体验的统一性和意识体验具有影响或改变神经元活动的因果能力” 而提出的,因此,如果关于 CMF 的实验结果是肯定的,那么它就验证了 “意识体验的统一性和意识体验具有影响或改变神经元活动的因果能力”。正如里贝特所言:“假如实验结果被证明是肯定的,换言之,对神经隔离皮层的适当刺激诱发了一些可报告的主观反应,这些反应不能归因于邻近未隔离皮层或者其他大脑结构的刺激。这意味着,一个皮层区的激活有助于全体统一的意识体验,它是通过某种模式而不是通过神经传导的神经信息实现的。这个结果将为所提到的场理论提供至关重要的支持。场理论认为,皮层区能够有助于或影响这个更大的意识场,它能为主观体验的统一场和神经功能的心智介入提供实验基础。”

如果抛开获得隔离皮层厚片的实际的实验困难,我们不禁怀疑:与笛卡儿的二元论的交互作用论相比,作为涌现交互作用论的 CMF 是否真的摆脱了二元论的困境? 根据上述 CMF 界定的第一点,CMF 是作为脑的涌现属性被提出来的;但根据第四点,CMF 不是任何一种形式的物理场,它是非物理的。我们知道笛卡儿的二元论交互作用论的困境是先验的,因为心、脑两种实体的异质规定性逻辑上否定了心与脑发生交互作用的可能性。同样,CMF 的困境也是先验的。

里贝特当然意识到了这种先验的困境,例如,他提到,人们之所以会轻易地排斥实验所取得的正向结果的前景,是因为 CMF 具有影响或改变神经元活动的因果能力的结果从基于物理联系和交互作用的脑功能的普遍观点来看是完全不可预期的。然而,里贝特显然不接受将 CMF 归于笛卡儿的二元论的阵营。他反驳道,CMF 是作为脑涌现现象的一个 “属性” 被提出来的,因此,CMF 显然不属于笛卡儿二元论的分离的实体的范畴;如果没有脑,那么 CMF 就不存在。所以里贝特说,如果人们要把 CMF 的界定视为二元论,“那么你应当认识到这种二元论并不是笛卡儿式的”。

里贝特试图以 CMF 解释 “意识如何从物质中产生” 这个 “难问题”,但在处理这个问题时,他陷入了概念的先验困局,这使他在很多地方表现出一些游移、不确定,乃至异常的看法。里贝特不赞同两面一元论(dual-aspect monism)。尽管我们认为两面一元论能更恰当地应对心 — 身关系问题。两面一元论否定存在两种不同实体,它将心智和物质现象视为一个单一基质的两个方面:主观的只对该个体通达的 “内在” 方面,以及代表外部可观察的物质结构和大脑功能的 “外在” 方面。里贝特对两面一元论没有给出明确的反驳理由,他只是依他的哲学性情(disposition)祭出科学的检验原则(证实或证伪),他说道:“这个理论(两面一元论)似乎无法检验,因为没有任何方法可以直接了解据称展示了如此两面的统一的基质。” 并且,“不存在任何知道这个‘基质’是什么的方式,而且也很难解释这样的两种品质如何由相同的基质展现”。

“脑中的神经活动如何导致(cause)有意识的主观体验?”—— 这似乎是一个关于心 — 身或心 — 脑关系的不自觉的、根深蒂固的提问方式。经过深入的审查,我们得出:这种提问方式是科学物质论(scientific materialism)和二元论共同作用的产物。怀特海认为,科学物质论是近代世界观的基石,科学物质论 “假定了一种不可还原的、粗鄙的(brute)物质的终极事实,这些物质遍及一个流变构形(a flux of configuration)的空间中。这样一种物质本身是无感觉的(senseless)、无价值的和无目的的。它仅仅根据外部关系所施加的固定的惯例(routine)做它所做的一切,而这些外部关系并不是出自其存在的本性”。另外,人类似乎不可避免地要将 “心”“身” 视为两种异质的 “东西”— 无论这个 “东西” 是实体、属性还是事件。如果当科学物质论界定的物质是终极事实时,那么 “心” 只能是物质世界以某种方式导致的 “东西”。现在的怪异之处在于:物质导致的是一种与它自己完全异质的 “东西”。并且,如果自由意志最终不是错觉的话,那么非物质的意识体验还会对神经活动有因果作用。面对这种由 “心” 和 “身” 的概念内涵所决定的先验困局,里贝特最终被迫说出这样的话:“我们也许不得不满足于有意识的主观体验如何与脑活动相关的知识,但我们可能无法解释主观体验为什么或如何从脑活动中涌现出来,正如我们无法解释为什么重力是物质的属性。我们接受每个根本的现象范畴存在,并且我们也接受这个现象范畴与其他系统的关系可以在不知道为什么这种关系存在的情况下就被研究。” 为什么质量有惯性?为什么质量表现出引力?为什么物质的行为具有波粒二象性?为什么水的成分是 H2O?为什么带电导线周围环绕磁场?—— 也许对这些问题,我们只能揭示其中的关系,但不能对其中的关系项进一步做彼此的还原解释,即我们仅仅将其中的关系项具有如此这般关系作为事物本性中给定的东西接受下来。

简要评价

里贝特服膺科学必须可证实或可证伪的要求,因此,他对形而上学的立场是开放的。在他看来,无论是决定论的物质主义、非决定论、二元论还是一元论,它们都是人们持有的信念或信念体系;持有信念是一个人的自由(即便人们认为自己是在理性地持有一个信念)。例如,他说:“如果你想把主观体验当作一个幽灵,你可以这样做。” 但是,如果一个信念或者信念体系无法加以科学的验证(证实的或证伪的),那么它仅仅是信念。但问题是,在科学最终证实或证伪一个观点、假说或学说之前,科学并非一个完全免于信念的活动和过程。在里贝特关于心 — 脑关系的科学研究中,我们能分辨出其隐含的信念系统,即他不自觉地持有的物理主义信念,因为唯有这样的信念系统才会以 “物质导致心智” 这样的方式来提出问题。我们认为里贝特对 CMF 的经验实证的检验不可能得到肯定的结果,因为他并没有澄清 CMF 所隐含的先验困局。

也许,里贝特关于心 — 脑交互作用的最后反思更能反映出他对 CMF 的矛盾心情:“心与脑之间的交互作用的本质显然很难理解,因为它涉及适当的神经活动产生非物理的主观体验。如果对 CMF 实行一个如上描述的实验检验,那它有可能证实或否证这种对心 — 身交互作用可能的替代选择。杰出的神经科学家多蒂(R. W. Doty)曾对我说,他不相信一个 CMF 的检验会产生一个肯定结果。但是如果它确实带来一个肯定的证实,那么这将会在神经科学乃至一般科学中创造一个伽利略式的革命。”

的确,如果 CMF 被证实,那么物理世界的因果闭合原则就会被打破,这就为超自然的解释敞开了大门。例如,里贝特确实谈道:有可能一些心智现象没有直接的神经基础,有意识的意志有可能不总是遵循物质世界的自然律,“有证据表明一个完全的相关性(correlation)也许不会出现;可能存在一些有意识的心智事件,它们的出现似乎没有关联神经事件或以神经事件为基础”。当然,如果 CMF 确实打破了物理世界的因果闭合原则,那么它带来的结果的确堪称科学中的伽利略式的革命!不过,我们并不认为这有可能发生!

什么是 “意识”?

马列研学社 2025 年 02 月 02 日 17:35 黑龙江

高度发展、高度完善并高度组织起来的特殊物 —— 人脑的机能和属性,是客观世界在人脑中的反映。

唯心主义哲学把意识说成是客观世界的始原。

与唯心主义相反,唯物主义否认意识的独立自在性,认为意识是物质的最高产物。

恩格斯说:“物质不是精神的产物,而精神却是物质的最高产物。”

意识不仅是物质的最高产物,而且还是社会的产物。

它是作为社会人的实践活动的组成部分而产生和发展的。

意识同语言紧密联系在一起。

在社会生产劳动的基础上,随着语言的产生和发展,人脑对客观世界的反映,才具有抽象和概括的能力。

语言的产生,对意识的形成和发展,发生了巨大的影响。

意识一经产生,具有强大的能动作用。

意识使人们能够从客观现实中引出概念、思想等来指导自己的行动,使行动具有目的性和计划性。

意识是一个主动的创造性过程,它不仅能够使人正确地解释客观世界,而且借助于它的反映有助于人们改造客观世界。

唯心主义夸大意识的能动性,旧唯物主义忽视和抛弃了这种能动作用,只有辩证唯物主义才科学地阐述了物质和意识的辩证关系,既承认物质的决定作用,又承认意识的反作用。

意识和潜意识是什么?

原创 建鸿教练 JACK 2024 年 02 月 24 日 21:59 山西

教练的角色或者说教练工作最大的一个特点是发问,既不会给客户答案,也不会提供解决方案。

教练就是和你的潜意识在对话。

什么是意识?

意识就是我们的注意力,它是不断聚焦,不断切换的。

因为人的注意力范围非常有限,通常只能同时注意到 4~7 个信息组块。

什么是潜意识?

潜意识简单来说,就是我们没有注意到的意识,是我们没有意识到的部分。

相比于意识,潜意识是无限大的,意思是显化的大脑心智活动。潜意识是不显露在表面的认知,失效等细致活动。

心理学家弗洛伊德用海上冰山来形容。浮在海平面,可以看得见的部分,这样的部分是意识。

而隐藏在海平面以下,看不见的更广大的冰山主体便是潜意识。

潜意识的功能与特点

- 记忆储存功能:可以储存人生所有的认知、思想和感情。人从出生到死亡的所见、所闻、所感、所想等一切意识到的东西(包括存在于环境中的集体观念、文化、景象、他人的思维习惯、行为特点等),不需要经过明显的意识记忆,便会不知不觉进入潜意识储存起来,如同一台360度无死角的自动录像机,从出生起就开始记录。

- 自动处理与唤起机制:具有自动排列、组合分类的功能,储存具有密码性和模型性。存入大脑的潜意识会变成无法直接认识的模糊代码,只有通过意识的重新翻译才能清晰呈现;其唤起需特定情景或特定意识指令(如回忆往事时,潜意识会根据指令调取相关信息)。

潜意识就像一个巨大的图书馆,储存着无限的资源。

教练的过程就是通过开放式的提问,获取潜意识中的资源来支持客户实现目标。

因为潜意识储存的信息具有模糊性,教练也可以通过隐喻、感觉、声音、画面等信息将其调取到意识层面,经过意识的解读转化成有价值的信息,就像在图书馆里找到一本对我们有用的书一样。

比如当你买了一辆红色的汽车后,你就会发现路上跑的都是红色的车。但实际上在你买这辆红车之前,路上也到处都是红色的车,只是因为你的注意力没有在这里,所以你看不到这些红色的车。

当注意力被问题所吸引的时候,我们也会错失很多解决问题和达成成果的可能性。

学习过专业教练的人都知道,教练的工作方式就是把注意力全部聚焦在解决问题的可能性上,聚焦在达成目标的资源上,而去超越现状。

也许你听说过一句话,没有什么比意识进化是最重要的了,学习了那么多,为什么还是过不好自己的一生而满地鸡毛。

教练是关乎意识的改变,只要意识改变,激发出潜意识的内在潜力,自己认定自己,才可以进化自己的人生路。

教练问题

- 你是否愿意倾听新的想法?

- 你对挑战自己的信念和假设有多开放?

- 你能做些什么来确保自己不断接触到能够推动自己成功和有价值的新的想法?

莎士比亚名言:你说你喜欢下雨,但你却打开了你的雨伞;你说你爱太阳,但你却找到一个阴影的地方;你说你爱风,但你却关闭你的窗户。这是你吗?

via:

-

《觉者》尹烨:意识,无时无刻不在影响着我们的生命

https://mp.weixin.qq.com/s/2bZlsfSzeQBwmWr6fsDSLw -

最新研究:人的意识是由大脑神经元的电磁场所产生的

https://mp.weixin.qq.com/s/7Hn-9KObu0shkM3jV1h1BA -

意识之谜:最硬的哲学问题

https://mp.weixin.qq.com/s/JBTpCt54Wk4jXKgPjOUQlA -

自由意志不存在?神经科学能证明不?

https://mp.weixin.qq.com/s/o7lYfJnxy4rZfymII4ywJQ -

意识和潜意识是什么?

https://mp.weixin.qq.com/s/A1-C-ln-G0RIgWvcdPnvkg -

百思不得其解:“意识” 究竟是什么意思?

https://mp.weixin.qq.com/s/d2QOYRfZ5Z78DWx2b63zLw

1080

1080

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?