无线传感器网络中的移动实体:比较研究与性能分析

摘要

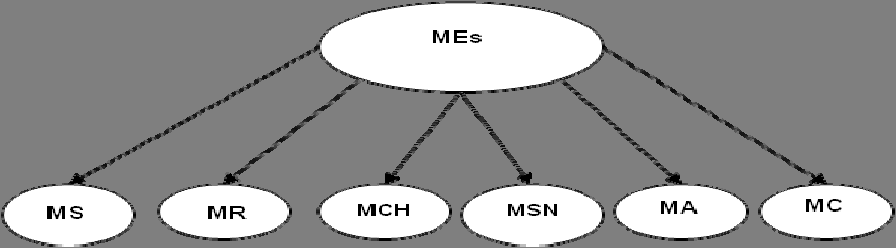

传统上,无线传感器网络(WSN)是静态的,但由于当前应用的需求,已发生了从静态无线传感器网络向动态移动无线传感器网络的范式转变。这种动态性可以通过在静态网络中添加称为移动实体(MEs)的额外网络元素来实现,例如移动汇聚节点(MSs)、移动簇头(MCHs)、移动中继(MRs)、移动传感器节点(MSNs)、移动代理(MAs)和移动充电器(MCs)。通过利用移动实体(MEs),可以在静态无线传感器网络中获得最大效益。在本研究中,首先我们分析了当在静态网络中引入移动实体时影响网络寿命的相关参数;其次,我们对文献中讨论的各类移动实体进行了综述和性能分析;最后,本文通过仿真并对各类移动实体进行总结得出结论。本文旨在激发移动辅助无线传感器网络领域的新兴趣与发展。

关键词 :移动性;移动汇聚节点;移动簇头;移动中继;移动传感器节点;移动代理;移动充电器,网络寿命;理论;性能指标。

1 引言

无线传感器网络(WSN)是由智能传感器组成的一种自组织网络,用于感知特定环境中的物理信息并进行通信(阿基尔迪兹等人,2002年)。感知数据被发送到汇聚节点,由领域专家对数据进行提取、处理和分析,以做出必要决策。静态无线传感器网络面临诸多挑战。

- 静态无线传感器网络的初始部署既不能保证对目标区域的完全覆盖,也不能保证整个网络的连通性。

- 无线传感器网络中的固有问题是在汇聚节点附近形成能量空洞(李和莫哈帕特拉,2007年)。这是由于无线传感器网络中经典的多对一通信模式所致,靠近汇聚节点的传感器不仅要发送自身的数据,还需转发其后方其他节点的数据。因此,汇聚节点的邻居节点往往更快耗尽能量而失效,从而导致能量空洞的形成。

- 当静态无线传感器网络应用于支持多种任务或网络状况频繁变化时存在局限性。例如,在目标跟踪应用中,传感器节点需要分布在目标的移动路径上;而在边界检测应用中,节点则必须位于预设的边界附近。

移动实体(MEs)可用于解决这些问题,因为移动性显著增强了静态无线传感器网络的能力,使其对故障更具弹性、对事件更具响应性,并能够支持多种任务。

为了确保以最佳方式利用移动实体的移动性,需要一种适当的移动性管理方案,该方案由传感器网络协议栈支持(阿基尔迪兹等人,2002年)。此移动性管理平面负责无线传感器网络内移动实体的所有类型移动。它主要检测并注册移动实体的移动,以便移动实体可以跟踪其位置及其周围环境,并平衡其任务和功耗。

本文对可添加到静态无线传感器网络中的一些移动实体进行了全面综述。本文其余部分组织如下:第2节介绍带有移动实体的网络模型;第3节讨论文献中的各种移动实体;第4节和第5节分别给出各类移动实体的特性及分析;第6节展示我们的仿真结果;最后,第7节对全文进行总结。

2 带有移动实体的静态无线传感器网络的一般网络模型

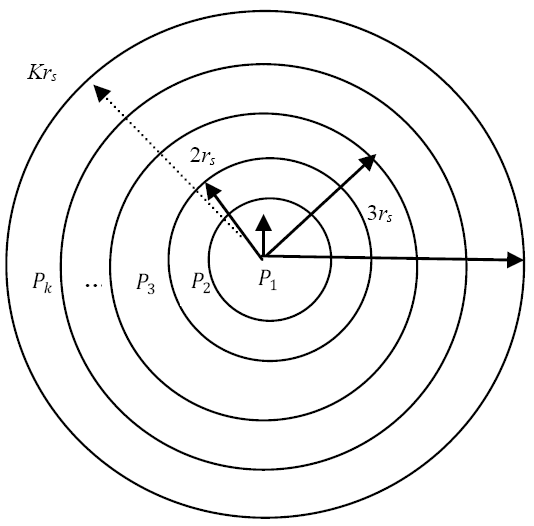

在静态无线传感器网络(WSN)中,汇聚节点位于正方形区域内且处于通信范围R的中心。假设N个传感器以传输半径rs在大小为L × L的正方形区域内均匀随机部署。网络拓扑可建模为区域A = L²上的完全连通无向图G(V, E)。传感器集合V表示为V = {n₀, n₁, n₂, n₃…, n N–1 }。E是传感器节点nᵢ与nⱼ之间的无线链路集合。若传感器nⱼ位于nᵢ的传输半径rₛ范围内,则节点之间可直接通信。每个传感器具有数据生成速率Gᵢ,即每单位时间生成的数据单元数量。一个时间单位被视为一轮数据收集,表示为r。在一个数据收集轮次(r)中,每个传感器生成一个数据单元,所有数据单元均被中继至汇聚节点进行处理。该方案独立于底层的介质访问控制(MAC)协议。

静态传感器根据其到汇聚节点的距离被划分为不同的逻辑集合或区域,如图1所示,并如王等人(2008)所提出。区域P₁包含那些在一跳内可到达汇聚节点且距离汇聚节点中心为rₛ的传感器。区域P₂包含那些在最多两跳内可到达汇聚节点且距离大于rₛ并小于等于2rₛ的传感器。此类集合的数量可由

$$ \left\lceil \frac{R}{r_s} \right\rceil = q $$

确定,其中k ∈ {1, 2, 3,…q}。一般而言,区域P k 包含所有在k跳内可到达汇聚节点且距离大于(K – 1)rₛ并小于等于krₛ的传感器。P k 的面积为

$$ 2π(kr_s)^2 - 2π((k-1)r_s)^2 = 2π(2k-1)r_s^2 $$

其中k ∈ {1, 2, 3,…q}。属于P k 集合的传感器表示为nᵢ,否则表示为nᵢ。所有集合P k 的并集构成传感器集合V,表示为

$$ V = \bigcup_{k \leq q} P_k $$

集合P k 中的传感器数量为 | P k |。

我们将网络寿命定义为无线传感器网络中第一个传感器nᵢ ∈ N耗尽能量的时间,如 Chang 和 Tassiulas (2000)所述。我们假设采用理想的媒体访问控制协议,其中不存在由于碰撞和重传导致的能量浪费。每个传感器nᵢ具有初始不可补充能量。E oi 传感器nᵢ在集合P k 中的能耗率为E’ i,k ,即每单位时间传感器消耗的能量。其计算方式如下:

$$ E’_{i,k} = E_s + E_t + E_r \tag{1} $$

其中E s 、E t 和E r 分别为感知、发送和接收所消耗的能量。E s 表示的感知能耗被认为可以忽略不计。该方程变为,

$$ E’_{i,k} = E_t + E_r \tag{2} $$

集合P k 中传感器n i,k 的传输速率为TX’ i,k ,定义为传感器n i,k 在一个时间单位内传输的数据单元数量。集合P k 中传感器n i,k 的接收速率为RX’ i,k ,表示该传感器在一个时间单位内接收到的数据单元数量。因此,能耗率E’ i,k 可计算为一个单位时间内传输和接收的传输能量之和。设e t 为传感器n i,k 向传感器n j,k+1 传输一个数据单元所消耗的能量,e r 为传感器n j 从传感器n i 接收一个数据单元所消耗的能量,则 E’ i,k 变为,

$$ E’ {i,k} = e_t \cdot TX’ {i,k} + e_r \cdot RX’_{i,k} \tag{3} $$

在P k 中一个时间单位内生成的数据包总数由以下公式给出,

$$ f_k = \sum_{i \in P_k} G_i \tag{4} $$

如果 ρ是密度,且G i 是数据生成速率,则f k 可按

$$ f_k = \rho \pi (2k-1) r_s^2 G_i $$

计算。

一个传感器n i,k 的TX’ i,k 是指该传感器在单位时间内传输的数据单元数量。这包括

1. 1个时间单位内由集合P k 中的传感器生成的数据单元

2. 源自集合P k+1 到P q 的数据单元

因此,这按如下方式计算:

$$ TX’ {i,k} = \frac{f_k}{|P_k|} + \sum {j=k+1}^{q} \frac{f_j}{|P_k|} \tag{5} $$

传感器的RX’ i,k 通过集合P k+1 到P q 中的传感器生成的数据单元计算得出,并在一轮中由P k 中的传感器均匀分担。计算方法如下:

$$ RX’ {i,k} = \sum {j=k+1}^{q} \frac{f_j}{|P_k|} \tag{6} $$

我们在公式(2)中使用公式(5)和公式(6),

$$ E’ {i,k} = e_t \left( \frac{f_k}{|P_k|} + \sum {j=k+1}^{q} \frac{f_j}{|P_k|} \right) + e_r \left( \sum_{j=k+1}^{q} \frac{f_j}{|P_k|} \right) \tag{7} $$

集合P中传感器n的寿命τ i,k ,即该节点耗尽能量的预期时间,由以下公式给出:

$$ \tau_{i,k} = \frac{E_{oi}}{E’_{i,k}} \tag{8} $$

然后将公式(7)代入公式(8),得到传感器的寿命由公式(9)给出,

$$ \tau_{i,k} = \frac{E_{oi}}{e_t \left( \frac{f_k}{|P_k|} + \sum_{j=k+1}^{q} \frac{f_j}{|P_k|} \right) + e_r \left( \sum_{j=k+1}^{q} \frac{f_j}{|P_k|} \right)} \tag{9} $$

如果由移动实体服务,则公式(9)中传感器nᵢ的寿命可以延长。该移动实体将从一个传感器节点移动到另一个传感器节点,并在其自身寿命期间尽量为尽可能多的传感器节点提供服务。如果移动实体中的初始总能量为E tot,me ,则用于服务节点的能量在ni在一个数据收集轮次期间是E spent,me ,能量用于从一个位置移动到另一个位置是E mov,me ,则移动实体为该节点服务的有效寿命由以下公式给出,

$$ \tau_{mr} = \frac{E_{tot,me} - E_{mov,me}}{E_{spent,me}} \tag{10} $$

只有这种有效的寿命或移动实体能够存活的数据收集轮次可用于延长关键节点的寿命,从而延长网络的寿命。我们不考虑移动实体从一个位置移动到另一个位置所花费的时间。如果传感器在其寿命内已被移动实体服务过,则该传感器延长后的寿命为τ’ i,k = τ i,k + m·τ mr ,其中m是该节点nᵢ在其寿命期间已被移动实体服务。因此,传感器的总有效寿命τ tot,i,k )由以下给出,

$$ \tau_{tot,i,k} = \tau_{i,k} + \tau’_{i,k} \tag{11} $$

根据上述方程,静态无线传感器网络中带有移动实体的传感器的总有效寿命由

1. 传感器的初始能量

2. 一组中生成的数据包总数

3. 发送和接收能耗参数

4. 传感器到汇聚节点的跳距

5. 一组中传感器的密度

6. 节点被移动充电器服务的次数。

从公式(11)可以看出,传感器寿命随着传感器的初始能量、一组中的传感器数量以及节点被移动实体协助的次数的增加而增加,随着能量参数、一组中生成的数据包数量以及传感器到汇聚节点的距离的增加而减少。网络寿命Z高度依赖于构成网络的各个传感器的寿命。

定义1 :具有移动实体的静态网络的网络寿命可以定义为在移动实体的服务已耗尽后,网络中第一个传感器节点死亡的时间。

每个单个传感器的寿命对于网络寿命都至关重要。因此,为了延长网络寿命,即最大化Z,我们必须防止单个传感器过早死亡。这可以通过向静态网络添加移动实体来实现。该移动实体移动到传感器nᵢ的位置,承担传感器的任务,并使该传感器在该时间段内进入睡眠模式。移动实体将从一个节点移动到另一个节点,并在其整个寿命 τ mr 期间尽力为节点提供服务。因此,最大化移动实体在每个位置停留并服务的时间段总和,将得到最优网络寿命。该网络寿命由下式给出,

$$ z = \min_{i \in N, k \in q} \tau_{tot,i,k} \tag{12} $$

该模型存在一定的局限性,因为

1. 考虑均匀数据包生成速率

2. 假设采用简化的能量模型,忽略感知能耗

3. 忽略信道接入开销,如退避和重传

4. 认为移动实体的速度是恒定的,且路径上无障碍物

3 文献中关于移动充电器的综述

将移动充电器引入无线传感器网络的优势是多方面的。在稀疏网络中,移动实体可以移动到监测区域内的必要位置,以获得更好的数据样本。为了增强连通性,移动实体可以移动到必要的位置以修复断裂或孤立的网络。移动实体还可以用于物理传输能量至能量稀缺区域,从而平衡网络中的能耗。此外,移动实体还可用于分担能量较少传感器的工作负载。本文中识别和考虑的一些可能的移动实体(图2)包括移动汇聚节点、移动中继、MCH、移动传感器节点、移动代理和移动充电器。本节详细介绍了文献中关于这些移动实体的各项研究工作。

3.1 移动汇聚点方法

汇聚节点是网络中的数据收集点,定期或在事件发生期间接收来自传感器发送的数据。感知数据由汇聚节点处理后发送给用户以采取进一步行动。在静态无线传感器网络中,汇聚节点位于网络区域的中心。由于这一原因,围绕汇聚节点的传感器会很快耗尽能量而死亡,从而导致网络分割,其他传感器将无法访问汇聚节点。巴萨尼等人(2008)将此定义为汇聚点邻域问题。为了防止汇聚点邻域的传感器过早死亡,可以部署一个移动汇聚节点,通过高效地改变其位置来收集数据。

每次移动汇聚节点改变位置时,汇聚点邻域也随之变化,从而与静态汇聚节点相比延长了网络寿命。

关于移动汇聚节点(MS)以最小化能耗为目标确定其移动性的首项工作由甘德姆等人(2003)提出。随后,罗和赫博(2010)描述了一种利用基于路由轨迹改变位置的移动汇聚节点(MS)在无线传感器网络(WSN)中进行负载分配的分析模型。寿命最大化问题被建模为一个最小‐最大问题。该移动模式是受控且可预测的。能够最大化网络寿命的最佳且最优策略是移动汇聚节点(MS)沿网络外围移动。该方案在不牺牲延迟的前提下提升了网络寿命。

Marta 和 Cardei (2009) 研究了静态汇聚节点相对于多个移动汇聚节点(MSs)的改进。网络区域被划分为包含大量传感器和多个移动汇聚节点的六边形平铺。移动汇聚节点(MSs)始终保持互联。首先,移动汇聚节点沿六边形平铺的边界在预设路径上移动,并在六边形角点处停留,如图3所示。这比静态汇聚节点提升了3.48倍。当移动汇聚节点在六边形内的多个位置停留时,网络寿命进一步提高4.86倍。由于预设路径不考虑能量因素,因此让移动汇聚节点自主地向每个簇内的高能量节点移动。

在 Bi 等人 (2007) 提出的基于半象限的移动策略(HUMS)中,移动汇聚节点(MS)主动向剩余能量最高的节点移动,以平衡能量消耗不均。数据收集周期被分为三个阶段。第一阶段由移动汇聚节点(MS)广播通知消息,告知传感器节点其当前位置。第二阶段中,传感器节点以多跳方式将数据上报至移动汇聚节点(MS)。在第三阶段,移动汇聚节点(MS)根据网络的剩余能量状态确定并到达新位置。移动汇聚节点(MS)会在下一个数据收集周期开始前抵达新位置。移动汇聚节点(MS)始终选择剩余能量最高的节点(称为 movedest)作为其下一个位置。该算法同时考虑了能量较低的节点,即准热点节点。为了做出移动决策,移动汇聚节点(MS)建立一个坐标系(图4),以其当前位置为原点,并将坐标系划分为八个半象限。移动汇聚节点(MS)选择其中一个没有准热点节点的半象限,并在前往 movedest 的过程中进入该半象限。精确的驻留位置通过最小影响位置选择(MIPS)算法计算得出。

上述研究指出了使用移动汇聚节点的优势。在构建基于移动汇聚节点的应用时需要考虑的设计问题包括移动汇聚节点位置报告、其速度以及多个移动汇聚节点协调。

3.2 移动中继方法

移动中继(MRs)是一种特殊节点,具有与传感器节点相同的功能,但具备额外的能量供应和更高的缓冲容量。移动中继(MRs)的功能多样:首先,利用移动中继(MRs)将消息从传感器传输到汇聚节点;其次,移动中继(MRs)用于减轻普通节点的路由和传输负载。此外,移动中继(MRs)提供容错能力、增强网络连通性,并提高网络寿命和可扩展性。程等人(2001)首次在平面型架构中引入移动中继(MRs)以解决连通性问题。达斯古普塔等人(2003)构建了一个整数线性规划问题,在允许节点移动性和使用移动中继(MRs)的情况下最大化网络寿命。古普塔和优尼斯(2003)首次在分层架构中部署移动中继(MRs),用于集群中的负载均衡。

王等人(2008)提出了一种异构架构,包含少量能量丰富的移动中继(MR)和大量静态节点。引入移动中继(MR)旨在减轻静态汇聚节点周围瓶颈节点的负担。该移动中继(MR)在距离汇聚节点两跳的范围内移动,并分担瓶颈节点的负载,从而延长瓶颈节点的寿命。与静态网络相比,单个移动中继(MR)可将网络寿命延长四倍。所提出的联合路由与移动性算法将数据包路由至移动中继(MR),再由其发送至汇聚节点。该算法要求所有节点均需知晓移动中继(MR)的位置,并实现了网络寿命的上界。由于移动中继(MR)仅在距离汇聚节点两跳范围内活动,因此只需该区域内的节点了解其位置即可。为此设计了有限节点聚合路由算法(ARALN),其性能与联合路由与移动性算法相同。尽管移动中继(MR)能够延长网络寿命,但研究表明移动汇聚节点(MS)始终优于移动中继(MR)。因此,在半径为R跳的密集部署的传感器区域中,需要O(R)个移动中继(MR)才能达到与移动汇聚节点(MS)相同的性能。

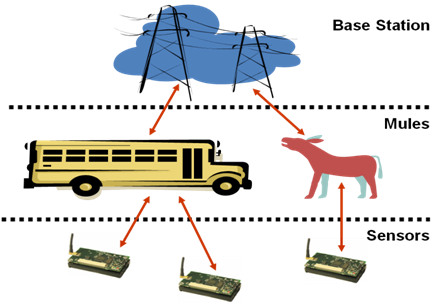

沙阿等人(2003)提出并分析了一种三层架构,用于在稀疏传感器网络中收集传感器数据,如图5所示。底层由传感器组成,中间层为移动泛在局域网扩展(MULES),顶层由有线接入点组成,这些接入点可设置在方便的位置。

MULES作为移动中继,随机移动以从传感器收集数据、缓存并投放数据包在有线接入点处。传感器不通过多跳通信方式将数据发送至汇聚节点,而是在移动代理(MULES)经过时将数据传递给它们,从而实现显著的能量节约。

观察到的性能指标包括数据成功率(即到达接入点的生成数据的比例)以及传感器和移动代理(MULEs)所需的缓冲容量。这种方法增加了数据包的延迟,因为传感器必须等待移动代理(MULE)经过其所在位置。

MR的设计问题包括MR的数据收集及其向汇聚节点的数据传输、MR位置信息、MR速度、涉及的MR数量及其协调。

3.3 MCH 方法

通过向静态网络中添加MCH,也可以解决网络中能量和负载分配不均的问题。

MCH利用分层结构,将网络划分为多个簇,每个簇配备一个MCH。MCH可以是由其成员选举出的移动传感器,也可以是手动放置的特殊节点。簇内的每个传感器负责检测并将感知数据传送给MCH。MCH在其所属簇内智能移动,以改变其邻近节点,避免固定的一组传感器持续向MCH转发数据,从而防止网络分割。因此,MCH能够自适应地调节簇内传感器之间的能量流动,进而提高网络总寿命。

关于MCH的首项工作由马和杨(2006年)提出,他们研究了在混合传感器网络中移动簇头(MCHs)的定位以及流量负载均衡问题。他们选择MCHs的位置以最大化网络寿命,该问题被证明是NP难的。因此,他们提出了一种启发式算法,其中MCH获取一个包含整个簇内节点位置和连接模式的地图。基于该地图,MCH测试可能的位置,并计算每个位置的最大‐最小寿命值,然后选择最大值对应的位置。结果表明,经过仅三轮调整后,网络寿命相比初始网络布局的最优寿命提升了高达35%。

班纳吉等人(2010年)提出了一种利用无线传感器网络中的MCH(LIMOC)来延长网络寿命的方案。低能耗静态传感器节点感知物理参数,并将数据路由到被称为MCH的高能量节点,再由这些高能量节点直接将数据传输至基站(BS)。文中讨论了三种移动策略,基于

1. 事件

2. 剩余能量

3. 两者结合,即混合移动性。

混合策略根据事件和剩余能量做出移动决策。该策略通过平衡网络的整体剩余能量,优于其他两种策略。因此,MCH与现有的其他策略相比,可将网络寿命提高约75%。

MCH策略的设计问题包括集群的形成、MCH的选择、集群稳定性以及MCH之间的协调。

3.4 移动传感器节点方法

在典型的自部署传感器网络中,感兴趣区域内的传感器数量通常足以实现简单的覆盖。其中一部分传感器可以形成一个连通的骨干网络,并执行正常的感知任务。剩余的传感器可增加移动能力,用于修复故障传感器、增强覆盖范围、改善网络连通性并提高目标暴露度。移动传感器节点(MSN)可连接到机动装置(西博伊 等,2002),也可附着于车辆、动物等载体。移动传感器节点已被广泛研究,用于优化无线传感器网络拓扑结构并提供覆盖范围。

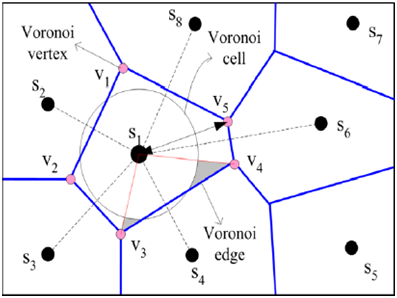

移动节点的概念可以追溯到索哈比(2000)的早期研究,其中设计了一种考虑移动传感器节点(MSNs)的媒体访问控制协议。王等(2003)提出了一种竞标协议,以协助移动传感器节点(MSNs)移动,从而修复覆盖空洞。王等(2006)提出了三种基于沃罗诺伊图的移动传感器节点(MSNs)分布式自部署协议(VEC、VOR、最小‐最大)。部署后,系统会发现覆盖空洞,并确定能够提高覆盖范围的新位置,将移动传感器节点(MSNs)从密集区域移动到稀疏区域。每个节点利用其一跳邻居信息构建如图6所示的沃罗诺伊图。随后,传感区域被划分为多个沃罗诺伊单元,每个节点位于一个单元内。每个单元内的传感器检测是否存在可能的覆盖空洞。因此,一旦发现空洞,便采用上述三种启发式方法之一来最小化或消除该空洞。

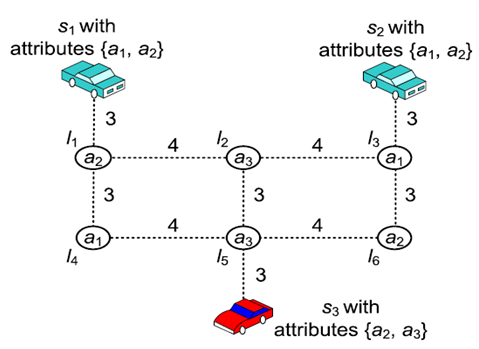

王(2014)考虑了一种由静态传感器和多属性移动(MAM)传感器组成的事件驱动型并发应用。MAM传感器具有多个感知设备,能够感知一组属性A,从而可以分析事件的多个属性。静态传感器与一个属性(aᵢ ∈ A)相关联,并报告该属性的可疑事件aᵢ。随后,所有具备该属性aᵢ的MAM传感器将被调度至该事件进行深入分析(图7)。该问题被建模为MAM传感器调度问题,属于NP完全问题。系统寿命被划分为重复轮次。每一轮包括

1. 报告周期,静态传感器报告未处理事件;

2. 指挥周期,汇聚节点决定 MAM传感器前往事件位置的调度;

3. 派遣周期,MAM传感器移动到位置进行详尽分析。

派遣启发式方法首先采用最大帕累托最优算法将MAM传感器分配给事件位置。其次,对于未分配位置,构建一个生成树。然后每个MAM传感器在其派遣计划中形成TSP启发式方法以访问事件位置。与分而治之和重复阶段1等其他方案相比,该方案显著延长了系统寿命。然而,作者并未解决并发事件同时发生时如何分配最合适的传感器的问题。

设计问题包括利用MSN的移动性来优化覆盖范围、MSN在某一位置的稳定性,以及通过最小化移动和通信成本将MSN调度到事件位置。

3.5 MA方法

Jain 等人 (2000) 定义:“移动代理是由一个独立的软件组件组成,能够在动态网络环境中迁移到不同的机器上执行,并在此环境中自主且主动地感知并(重新)响应,以实现一组目标或任务”。在无线传感器网络中推荐使用移动代理(MAs)进行分布式计算,以促进高效的数据融合和传播。汇聚节点向目标区域发送一个移动代理。该移动代理收集并聚合数据,然后将其发送回汇聚节点,从而避免多路数据流。移动代理可以被重新编程,以便在每个传感器节点执行不同的处理任务。移动代理也可用于目标跟踪应用,其中它学习目标信息并向汇聚节点报告。

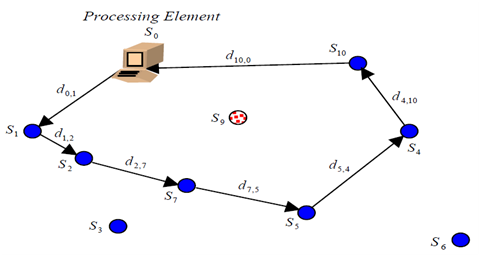

Qi 等人 (2001) 对移动代理在无线传感器网络中的应用进行了广泛研究。Wu 等人 (2004) 考虑了一种基于移动代理的分布式传感器网络(MADSN),其中从处理单元(PE)派遣携带可执行指令的移动代理并沿着特定路径有选择地访问叶传感器,如图8所示,依次融合数据。该问题被称为移动代理路由问题(MARP),被建模为一个NP难的组合优化问题。他们通过将其归约为三维旅行商问题的一种变体,从而证明MARP是NP完全的。因此,他们提出了一种基于遗传算法(GA)的近似解法,该算法常用于求解组合优化问题。

然而,这种方法涉及耗时的计算,不适用于时间敏感应用。

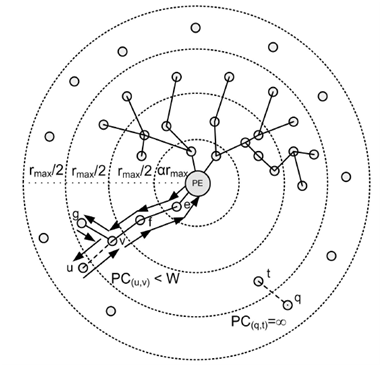

康斯坦托普oulos 等人 (2010) 研究了多移动代理行程规划 (MIP) 问题,以最小化聚合成本。他们提出了一种基于树的行程设计 (TBID) 算法,该算法确定移动代理的最佳数量,并使用贪心方法为每个移动代理计算低成本的行程。该启发式方法首先以处理单元 (PE) 为中心将区域划分为同心区域,并如图9所示,从内层区域到外区构建移动代理的行程。最内层区域中的节点构成每个移动代理的起点,因此最内层区域中有多少个节点就有多少棵树。TBID 在 N(网络中节点的数量)轮次中执行,每一轮节点都以二叉树方案连接到起点。然后,每个移动代理的行程从 PE 开始,并以后序遍历的方式遍历树结构,同时进行捷径优化。尽管该方法生成了低成本的行程,但随着网络规模扩大,由于生成大量分支之间的干扰,其性能会下降。此外,移动代理的返回路径也使能量消耗增加了一倍。

主要设计问题是中间件层设计,因为所有移动代理都作为中间件实现。由于无线传感器网络中的硬件和能量限制,这在实现无线传感器网络移动代理中间件系统时带来了技术约束。移动代理间的协作会产生能量开销,这是另一个需要优化的问题。

3.6 移动充电方法

射频波的最新进展使得能量传输(库尔斯 等人, 2007)能够利用电磁波,并与数据通信协议在同一介质中运行。这一技术有望解决无线传感器网络中的能量约束问题。移动充电器从服务站出发,遍历网络并为传感器补充临界能量,以构建可持续网络。

埃罗尔‐坎塔尔奇和穆夫塔 (2012) 提出了SuReSense,该方法利用多个移动充电器(MCs)从不同的地标位置为多个传感器充电。他们提出了一个优化问题来选择这些位置。赵等人 (2014) 研究了联合移动能量补给与数据收集 (J‐MERDG) 问题,并提出了一种两阶段方法。在第一阶段,根据传感器的紧急能量需求选择最大数量的锚点,然后计算连接这些传感器的路径长度,且该长度不应超过阈值。在第二阶段,将从这些传感器有效收集数据的问题建模为网络效用最大化问题,该问题能够适应传感器最新的能量补充状态。对全局信息的需求即使在中等规模网络中也会降低性能,并且难以扩展到大规模网络。本研究中的充电速率是恒定的,但在实际应用中,时变充电速率有助于计算最优数据速率。

张等人 (2013) 考虑了多个能够无线接收和发送能量的移动充电器(MC)。他们提出了一种新颖的协同移动充电范式,以研究调度移动充电器来最大化网络寿命的问题。考虑了两种情况:对于均匀情况(传感器以相同速率消耗能量),提出了一种针对一维无线传感器网络的最优调度算法PushWait;对于非均匀情况和二维无线传感器网络,提出了一种聚类充电启发式算法。即使在空间、时间和速度这三个不同维度上进行优化,调度算法的复杂度仍然增加。

设计问题应考虑移动充电器的轨迹、充电策略、多个充电器之间的协调与协作,以及同时为多个节点充电的相关技术细节。

4 带有移动实体的无线传感器网络特性

通过向无线传感器网络添加移动实体,其功能无疑可以得到增强。迄今为止讨论的移动实体具有一些共同特征,这些特征在下文中进行了表述,并在表1中进行了比较。

4.1 架构

异构无线传感器网络由少量移动实体和大量静态节点组成。该架构可以是平面型或分层的。分层架构的优点是与网络规模具有良好可扩展性。分层架构包括以下各层:传感器层、移动实体层和基站层。

4.2 移动模式

移动实体的移动模式可分为随机、预设和自主三种。在随机模式中,移动实体以相等的概率向任意四个方向移动,且不考虑能量感知。在预设模式中,移动实体沿同心圆或六边形平铺等预定义轨迹移动。在自主模式中,移动实体根据网络状况(如能量、距离和负载)做出移动决策,从当前位置移动到新位置。

4.3 移动实体算法

可用于移动实体的算法可以是集中式、分布式或局部化的。在集中式算法中,所有节点将其数据发送到移动实体,由移动实体处理数据、做出决策,并将输出结果发送回其他节点以进行后续操作。在分布式算法中,多个节点与移动实体共同参与计算以做出决策。这些节点上的计算仍然依赖于来自较远节点的信息。最近提出了一类称为局部化算法的新算法,它是分布式算法的一种特殊类型,其中移动实体仅基于局部信息(例如最近邻居)进行决策。这减少了冗余信息的流动,从而提高了能量效率,进而延长了网络寿命。

4.4 与移动实体的通信

节点与移动实体(ME)之间的通信可以是单跳或多跳。在单跳通信中,节点直接与移动实体(ME)通信。在多跳通信中,节点通过中间节点使用路由算法与移动实体(ME)通信。

4.5 移动实体的数据聚合

传感器生成的数据是冗余的,可以通过移动实体(ME)使用抑制、压缩、最小值、最大值和平均值等函数进行聚合。因此,发送聚合数据可以减少传输次数,从而降低能耗。

4.6 使用移动实体进行路由

传感器通过多跳方式直接将数据传输到汇聚节点,或通过移动实体进行传输。移动实体直接或通过多跳方式从传感器收集数据,并将收集到的数据传输至汇聚节点。

4.7 移动实体的缓冲容量

传感器的资源受限,内存有限,因此只有有限的缓冲容量用于临时存储少量数据包。缓冲容量不足可能导致数据包丢失。移动实体不受资源限制,且设计为具有高缓冲容量,可在网络中移动以从传感器收集数据。

4.8 移动元素的速度

移动充电器的速度可以是恒定的或自适应的。当移动充电器的速度恒定时,它以固定速度在网络中移动,定期收集数据,并在错过截止时间之前返回起点。在移动充电器的自适应移动中,其速度可根据网络参数进行降低或提高。实际上,移动充电器的速度是有限的,这可能导致数据收集延迟更长,从而使传感器丢失其数据包。数据延迟和丢包直接受移动充电器的速度控制。

4.9 移动元素的数量

网络中的移动实体数量可以是单个或多个。单个移动实体在网络中易于处理和维护。如果有多个移动实体,它们必须相互交互并保持连接,从而带来额外的开销。

4.10 带有移动实体的应用

无线传感器网络应用可以分为三种类型:一种是时间驱动型网络,其中数据被定期收集并以固定时间间隔发送到汇聚节点;第二种是事件驱动型网络,节点仅在发生事件时收集数据;第三种是查询驱动型网络,数据在需要时才被查询。

文献中考虑的各种移动实体的不同特征列于表1。

| Parameters | Marta and Cardei (2009) | Wang et al.(2008) | Banerjee and Bin Xie (2010) | Wang(2014) | Konstantopoulos et al. (2010) | Zhao et al.(2014) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Mobile entity | MS | MR | MCH | MSN | MA | MC |

| Focus | Avoid energy holes | Maximisation of network lifetime | Minimising energy consumption | Maximise system lifetime | Finding minimal optimal routes for MAs to maximise lifetime | Joint optimisation – energy replenishment and data collection |

| Strategy | Move MS to zones of higher energy | MR takes the role of bottle neck nodes | MCH approaches sensors to collect data | Move MSN to event location for in-depth analysis | The itinerary path of MA selects next nodes with low cost using greedy approach | MC replenishes the sensors with critical energy maximizing the network utility |

| Parameters Considered | Network lifetime, coverage, time delivery | Network lifetime, network dilation | Network lifetime, normalised residual energy | Network lifetime, energy consumption | Total cost, response time and network lifetime | Network utility, data rates, flow rates |

| Architecture | Flat | Flat | Hierarchical | Flat | Flat | Flat |

| Mobile pattern | Based on zones with high energy | Concentric circles | Based on residual energy and events | TSP heuristic | Post-order traversal of the binary tree from the TBID algorithm | TSP of the selected anchor points |

| Algorithm | Distributed and localised | Centralised | Distributed and localised | Centralised | Centralised | Distributed and localised |

| Multi-hop communication | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |

| Aggregation | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |

| Routing | Shortest path routing | Joint routing and mobility | Shortest path routing | Minimum spanning tree and TSP | MA visits each node in post-order traversal and aggregates data | MC visits each node using the TSP and aggregates the data at each node |

| Buffer capacities | Medium | Medium | High | Medium | High | High |

| Speed of ME | Constant | Constant | Constant | Constant | Depends on network transfer rate and current size of MA | Constant |

| Number of MEs | Multiple | Single and multiple | Multiple | Multiple | Multiple | Single |

| Applications | Periodic monitoring applications | Data logging applications | Event-driven applications | Concurrent event-driven applications | Time critical applications | Surveillance and data gathering applications |

5 移动实体的性能分析

表2简要介绍了部分移动实体的性能指标,表3对其中一些指标进行了分析、比较和讨论。根据性能比较,可以选择最适合所需应用的移动实体。

表2 各类移动实体的性能指标

| 性能指标 | 描述 |

|---|---|

| 网络寿命 | 这是网络在其第一个移动实体死亡之前的寿命 |

| 传感器节点能耗 每节点 | 这是节点消耗的总通信能量 传输和接收的时间段。 |

| 每个节点的剩余能量 | 这是在给定时间节点中剩余的能量。 |

| 数据延迟 | 这是源节点生成数据后的时间延迟 节点和汇聚节点接收到的数据包 |

| 数据包投递率 | 这是在传感器节点生成的数据包中被成功传输的百分比 成功传递到汇聚节点。 |

| 路由膨胀 | 这是所提出路由的平均路径长度 方案到最优方案。 |

| 总开销 | 构建路由和寻找停留点所产生的开销 位置,管理移动实体在网络中的移动性 操作时间。 |

| 网络覆盖 | 网络能够有效监控服务的最大区域 部署的传感器覆盖区域。 |

| 网络可扩展性 | 系统在保持所有功能的情况下 网络规模增加时保持其所有功能的能力。 |

| 网络灵活性 | 系统对网络变化的适应性,即 节点故障、节点位移、拓扑结构变化等。 |

表3 各类移动实体的性能分析

| 性能 参数 | Marta 和 Cardei (2009) | 王等人 (2008) | 班纳吉 等人(2010) | Wang (2014) | 孔斯坦托普洛斯 等人 (2010) | 赵等人 (2014年) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 网络 寿命 | 35轮 | 130% | 2.5E‐08 秒 | 超过90% D&C | 1,200分钟 超过LCF | 48% 超过太阳能 采集 |

| 能量 消耗 每节点 | 0.21焦耳中 | 6,180 毫焦耳 | Low | Low | Low | |

| 剩余 能量 每节点 | High | Ere(k,r) | 12,500 毫焦耳 | High | High | High |

| 数据延迟 | 中 | 中 | 101 时间单位 | Low | Low | Low |

| 网络 可扩展性 | 中 | 300% | High | High | High | High |

| 网络 灵活性 | 中 | High | 中 | 中 | High | High |

5.1 关于移动汇聚节点的讨论

Marta 和 Cardei (2009) 提出的分布式局部化算法相比静态网络将轮数增加了35轮,每节点单轮次的平均能耗为0.21焦耳。网络寿命与不同的网络形状成正比,与网络规模成反比。具有额外时间传输要求的分布式算法以牺牲网络寿命为代价提高了数据传输率。所提出的算法适用于周期性数据收集应用。

5.2 关于移动中继的讨论

王等人(2008)提出的单个移动中继最多可将网络寿命提高130%,相比静态网络。通过增加MR数量,网络寿命可渐近提高4M倍,其中M为网络中的MR数量。采用一个MR的联合移动性和路由算法可渐近达到静态网络寿命上限的四倍。路由延展是最短路径路由的两倍。剩余能量由王等人(2008)给出,表示为Ere(k, r),其中 k是传感器所在环,r是传感器的传输范围。该方法提供了良好的网络可扩展性和灵活性,适用于监测应用。

5.3 关于MCH的讨论

班纳吉等人(2010年)提出的MCH的受控移动性和混合移动性使剩余能量比现有方法提高了75%。每节点的能耗为6,180毫焦,网络寿命相较于静态网络提升了2.5E‐08秒。通过在MCH处进行数据聚合,可进一步延长网络寿命。该方法实现了更好的网络可扩展性和网络覆盖范围。由于簇头选举、簇形成、簇维护、簇头协作等原因,总开销较高。该方法最适合用于事件驱动和查询驱动应用。

5.4 关于移动传感器节点的讨论

王(2014)提出的启发式方法在寿命上比分而治之(D&C)策略提高了90%。该方法相较于D&C策略节省了34%的能量消耗,而D&C策略会对MAM传感器造成较大的能量消耗和负载不均衡。第一个MAM传感器的死亡时间在网络寿命中出现得很晚,并且在网络寿命的最后一轮中仍有许多存活的传感器。该方案具有良好的可扩展性,在偏差场景下表现也更优。移动传感器节点(MSN)可用于更好的事件和检测分析。

5.5 关于移动代理的讨论

孔斯坦托普洛斯等人 (2010) 提出的 TBID 与局部最近优先(LCF)、全局最近优先(GCF)和遗传算法(GA)等其他方案相比,能够延长网络寿命,原因如下

1. 使用多个移动代理以平衡网络中的负载

2. 选择低成本链路用于移动代理行程

3. 使用可变聚合模型

由于将传感器分布到多个移动代理行程并进行聚合,能耗相对较低。该网络具有良好的可扩展性,并支持不同的网络拓扑。该方法更适合时间受限的分析应用。

5.6 关于移动充电器的讨论

移动充电器(MC)在遵循较短的数据收集路径并结合多跳中继传输数据的同时,减轻了传感器的路由负担,并为关键传感器进行充电(赵等人,2014年)。这保证了更长的网络寿命和更短的数据收集延迟。传感器之间的能量消耗均匀且得到了良好平衡。该方法具有可扩展性,并可根据用户应用需求灵活调整参数。该方法适用于需要维持永久性网络运行并实现高利用率数据收集的网络。

6 仿真

在本节中,我们将展示仿真设置和结果。所考虑的算法均使用MATLAB开发。在所有仿真中,我们采用理想MAC层,即不存在数据包冲突或重传,以避免该层的能量浪费。所使用的能量模型为理想无线电模型。由于我们采用了理想的MAC层和无线电模型,因此可以假设如果节点nᵢ位于节点nⱼ的无线电范围内,则这两个节点能够通信且无丢包。仿真在100 m × 100 m的方形区域内进行,区域内均匀随机部署了100个传感器。传感器在部署时每个具有3焦耳的初始能量。每个传感器每轮次生成一个数据包(1000比特)。仿真参数列于表4中。

表4 仿真参数

| 参数 | 值 |

|---|---|

| 区域边长 | 100 m, 100 m |

| 传感器节点数量 | 100 |

| 节点部署 | 随机且均匀 |

| 传感器传输半径 | 10 m |

| 汇聚节点通信范围 | 20 m |

| 每个节点的初始能量 | 3 J |

| E elec | 50纳焦/比特 |

| E amp | 100 pJ/bit/m² |

| 数据大小 | 1,000 比特 |

| 数据路由 | 最短路径路由 |

所描述的能量模型与海因策尔曼(2000)中的模型非常相似,其中能量仅用于接收和发送。传输能量需要额外的能量来根据到目标的距离放大信号。从传感器nᵢ向nⱼ发送K比特数据包的能耗公式由公式(13)给出。

$$ E_{tx} = K \cdot E_{elec} + K \cdot E_{amp} \cdot d_{ij}^2 \tag{13} $$

$$ E_{rx} = K \cdot E_{elec} \tag{14} $$

参数中,E elec 表示运行发射器或接收电路所消耗的能量,E amp 表示发射器放大器所需的能量,d ij 表示节点nᵢ与nⱼ之间的距离。接收一个K比特数据包所消耗的能量由公式 (14)给出。网络中传感器的能耗在每个数据收集轮次中都被检查并记录。在一个数据收集轮次中,每个传感器生成一个数据包,所有数据包都被中继到汇聚节点进行处理。

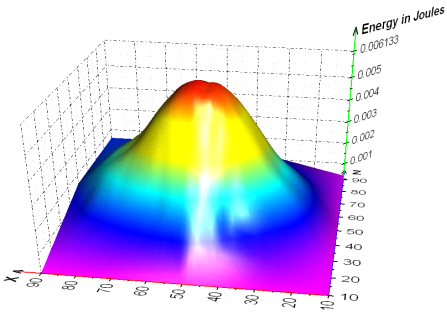

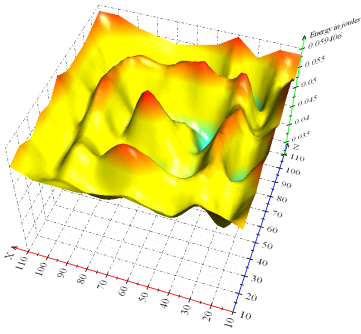

网络区域被划分为10 × 10个单元,且计算了每个单元的平均能耗。图10显示了在静态网络中汇聚节点位于网络中心时,一轮数据收集过程中消耗能量的快照。我们推断,靠近静态汇聚节点的传感器消耗的能量较高,容易更快死亡,从而导致网络过早失效。图11显示了引入多个移动汇聚节点(Marta 和 Cardei,2009年)后能量消耗分布的快照。该图清楚地表明,在静态无线传感器网络中引入移动实体后,一轮数据收集过程中整个网络的能量消耗分布更加均衡。

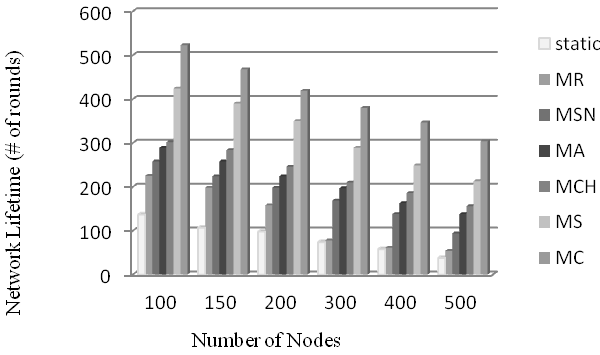

图12比较了不同移动实体(MEs)的网络寿命。网络寿命是指网络中首个传感器耗尽能量前所持续的时间,定义方式如Chang 和 Tassiulas (2000)所述。表1中列出的不同移动实体(MEs)根据提出的方案进行智能移动,其对应的网络寿命在图12中展示。该图表明,与静态网络相比,移动实体显著延长了网络寿命。移动中继(MR)在汇聚节点的两跳范围内有限移动,从而改善了相对于静态汇聚节点的网络寿命。多个移动传感器节点(MSNs)主要用于深入分析,但由于聚合和智能移动,其网络寿命相比移动中继(MR)显著增加。移动代理(MAs)的多条行程路线能够分摊负载和能量消耗,传感器均匀分布以显示寿命的改善。MCH混合方案优于其他移动实体。移动汇聚节点(MSs)寻找能量富集区作为驻留位置,其协调作用比其他元素具有更长的寿命。移动充电器对能量补充和数据收集的联合优化超过了其他方案。图13显示了当网络中存在移动实体时,能量如何平缓地衰减。

7 结论

本研究论文确定了所有可能的移动实体,并列出了它们的特征和网络性能指标。通过比较和分析,为不同类型的應用选择最合适的移动实体。简而言之,可以添加移动汇聚节点 (MS)和移动中继(MR)以提高网络寿命。可以通过引入移动传感器节点(MSN)来提供覆盖范围或改善感知数据质量。移动代理(MA)和MCH可用于将聚合数据发送到汇聚节点,从而减少流量。移动充电器(MC)可用于需要永久性网络运行的应用。

仿真结果表明,添加移动实体确实可以提高静态网络的性能。综上所述,移动实体(MEs)完全可以被添加到静态网络中以提高网络寿命。此外,可以根据不同的功能(如跟踪质量、网络连通性、减小估计误差、改善覆盖范围以及简化数据收集)选择特定的移动实体。未来的研究范围可以扩展到涉及移动性的协议栈、移动平台以及移动实体的中间件设计。

移动实体在WSN中的性能对比

移动实体在WSN中的性能对比

1609

1609

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?