面向多层量子细胞自动机逻辑电路的层次化设计

1. 引言

基于互补金属氧化物半导体的当前架构正接近特征尺寸缩小的极限。其高功耗也阻碍了在纳米尺度上实现复杂逻辑电路的能量效率。此外,互补金属氧化物半导体电路的缩小并不一定会带来器件密度的相应提升[1]。量子点细胞自动机(QCA)作为一种新兴的替代性纳米技术[2],被提出用于制造具有高紧凑密度的纳米尺度器件[3],能够以极高的开关速度进行计算[4]。QCA单元的小尺寸导致QCA互连缩小,从而提高了器件密度。

系统化逻辑设计中不可避免的步骤之一是线路交叉[5,6]。在经典二进制QCA中,线路交叉可通过在导线中使用旋转QCA单元(共面线路交叉)或多层交叉来实现。共面交叉容易受到随机外部效应的影响,而多层导线交叉则可能成为一种有前景的替代方案。此外,与当前的互补金属氧化物半导体集成电路不同,在互补金属氧化物半导体集成电路中,金属层只能用于连接电路的不连续部分而无法执行任何智能功能,额外的在多层量子细胞自动机架构中,有源元件可用于电路的电路[7]。

为了在量子细胞自动机中实现高密度器件,已确认在[1,7–10]中实现多层线路交叉的可能性。这促使QCA电路必须增加额外的层,以支持系统级的扩展。多层线路交叉是量子细胞自动机文献中的一个成熟概念,在构建逻辑设计基本单元方面起着非常重要的作用[5,11–16]。文献[8]中报道的工作确实是实现多层设计的一个方向,其提出了三维QCA单元的替代几何结构,并提出了一种非共面排列。最初,在[17]中建立了多层五输入多数逻辑,以利用其能力合成紧凑型多层加法器。文献[14]探讨了量子细胞自动机中的多层时序电路。最近,文献[18]提出了一种用于多层QCA的二维时钟方案。此外,文献[19]提出了一种用于现场可编程门阵列(FPGA)的多层可配置逻辑块(CLB)单元。文献[20]利用磁性QCA单元对多层交叉的制造进行了研究。该设计采用多层结构,有助于在不同层中同时处理信息。

单元布局和时序约束在将数字设计映射到基于多数逻辑的QCA电路中起着重要作用。然而,此类研究大多局限于共面QCA布局。少数设计仅利用多层结构来避免共面结构中的线路交叉串扰。但多层在逻辑综合中的影响以及各种设计参数,如层间距、影响半径和细胞尺寸等,尚未被考虑。因此,针对QCA物理特性的日益增长的研究需求一种特殊电路设计流程,以解决上述问题。

所有这些因素促使我们设计一种高效的多层QCA架构,并对分层结构施加的不同设计约束进行适当分析。已制定了一种围绕QCA多路复用器建模数字器件的方案,旨在实现高器件密度。本工作的主要贡献可总结如下:

- 设计的一种低成本多层结构用于数字电路,如多路复用器,得以探讨。

- 利用不同层作为有源电路组件,随后采用鲁棒的导线交叉方式。

- 文献中首次探讨了QCA不同内在特性(如层分离极限和影响半径)对多层结构的影响。

- 提出了一种基于二叉树的算法以获得三层同步QCA逻辑。

- 最后,研究了使用所提出的多路复用器综合复杂逻辑电路的方法。

本文的组织结构如下。第2节介绍预备知识,包括对量子细胞自动机技术的简要概述。第3节探讨了与此QCA架构相关的研究工作。第4节涵盖了多层设计的基础内容。第5节提出了QCA多路复用器的多层设计。第5.1节检查了所提出电路的稳定性。第6节解释了合成多层同步QCA逻辑电路的启发式方法。第7节利用2:1多路复用器合成了多种QCA电路,如4:1多路复用器、D锁存器、异或逻辑和比较器。讨论与结论在第9节中给出。

2. 预备知识

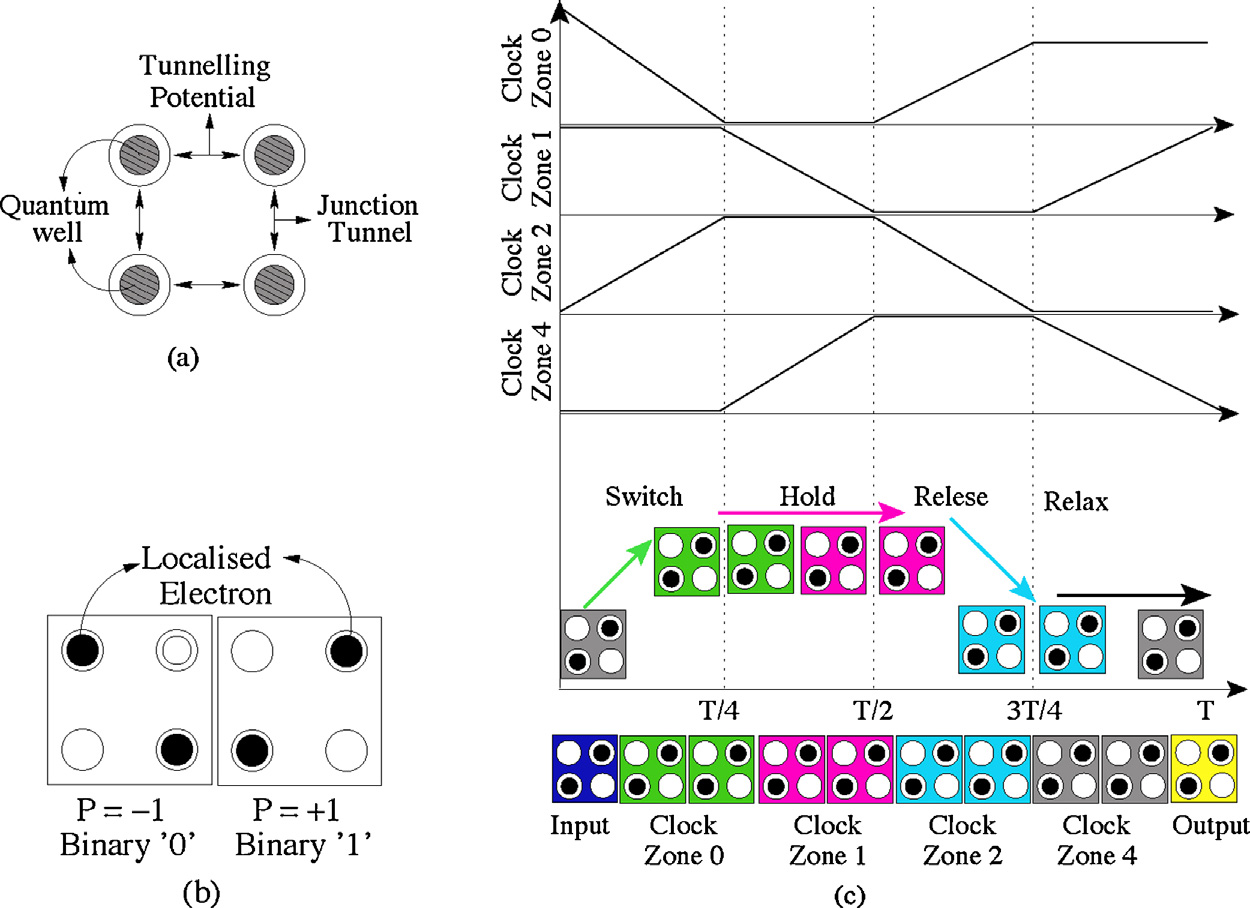

在基于量子细胞自动机的设计中,使用单个器件(QCA单元)来构建电路的所有组件(计算元件和导线)。四点QCA单元的示意图如图1所示。该单元由位于正方形四个角上的四个量子点组成,并包含两个自由电子[21]。量子点是电子被量子力学限制的区域(图1(a))。库仑排斥将导致电子的经典模型仅占据QCA单元的角落,从而产生极化P= −1(逻辑0)或P= +1(逻辑1),如图1(b)所示。

量子细胞自动机中的时序/同步通过四个不同且周期性的级联时钟相位来实现,如图1(c)[22]所示。在第一相位(切换相位)中,QCA单元内两个点之间的隧穿势垒开始升高,这是进行计算的相位。当隧穿势垒升高到足以阻止电子隧穿时,进入第二相位(保持相位)。在第三相位(释放相位)中,势垒从高降低。最后的相位(松弛相位)确保点之间没有势垒,单元保持非极化状态。每个单元都必须经历所有这些时钟控制相位。

2.1. 量子细胞自动机逻辑门

使用量子细胞自动机实现的基本结构是三输入多数门,MV(A, B, C) = Maj(A, B, C) = AB + BC + CA(图2(a))。通过将三个输入单元中的一个固定为P = −1或P = 1,多数门也可用作两输入与门或两输入或门。尽管存在一些五输入多数门或更复杂的三输入门,但在设计中难以实现。

反相可以在导线内通过两种不同的构型在量子细胞自动机中实现,如图2(b)所示。在[23]中描述了每个单元的影响半径所施加的约束。它定义了能够影响量子点细胞自动机阵列中某些结构操作的距离d。即当两个同线量子点细胞自动机单元相互作用时

$$

d = d_N = w + s \quad (1)

$$

w是(方形)单元的宽度(和高度),s是两个连续单元之间的间距度量(图2(e))。最近对角线/邻近邻居的其他不同影响半径在[23]中描述。

在量子细胞自动机中,存在两种类型的量子细胞自动机导线交叉:共面(图2(c))和多层(图2(d))。量子细胞自动机中的共面导线交叉需要两种不同取向的单元,即90◦(× − 单元)和45◦(+ − 单元)结构,而多层导线交叉则没有这种严格的取向约束。从设计角度而言,多层交叉非常直接,且信号连接更稳定。不希望的串扰发生的概率介于

通过引入多层导线交叉,可以避免任何两条共面交叉导线的交叉问题。此外,在共面交叉中,信号可能存在松散耦合,导致信号传播不连续,并且远端恒定输入可能存在反向传播的风险。因此,需要在‘×’‐单元和‘+’‐单元之间引入适当的时钟区域。本文考虑了多层导线交叉。

3. 相关工作

已探索不同的制造技术[20,24–26]来实现QCA器件。随着对QCA物理特性的研究不断深入,迫切需要低成本设计QCA单元布局。将数字设计映射到基于多数逻辑的量子细胞自动机电路时,受到QCA布局和时序[27]所施加的约束。在共面方法中,包含大量复杂布尔函数的复杂电路的布局面积在纳米尺度领域中过于庞大,难以实际接受。通过引入多层架构,可以减少大有效电路面积(主要是导线交叉和大量逻辑门)的问题。尽管已有研究探索了用于QCA三值逻辑的双层方法[9],但针对经典QCA(二进制)的多层方法仍有待探索。

一些研究工作仅考虑了多层架构在导线交叉方面的优势[5,12,13,28]。由于量子细胞自动机中采用的独特时钟方案(四相时钟区域),为了实现成本有效的多层设计,最小化时钟区域成为一个非常关键的问题。

最近,QCA的替代多层实现及其制造问题已在[8]中得到解决,其中作者讨论了将非共面QCA器件作为传统共面结构的替代方案。该研究进一步提出,这种设计“显著简化了制造过程”[8]。研究表明,尽管制造非共面器件具有挑战性,但使用双平面单元是可行的,如图3所示。

在[8]中已表明,通过结合对向单元和边向单元合成的非共面器件在面积方面更高效地实现高级逻辑功能。

最近,在[29]中探索了用于设计低成本共面多路复用器的量子细胞自动机框架的实现。在[29]中将所提出多路复用器的性能与所有先前流行的QCA多路复用器。但与互补金属氧化物半导体不同,将每一层视为用于功能实现的有源层这一想法尚未被研究(这正是本文关注的重点)。多层导线交叉是QCA文献中已确立的概念[17–19,30,16]。

最初在[17]中建立了多层中的五输入多数逻辑,以利用其能力来合成紧凑型多层加法器。在[16]中,多层导线交叉的概念被扩展到使用多层中的五输入多数门来设计逻辑门。另一项在五层中实现的五输入多数门设计用于多层电路设计,并通过4:1多路复用器和全加器设计验证了时钟方案,该设计建立于[18]。在[19]中提出了一种用于现场可编程门阵列(FPGA)的多层可配置逻辑块(CLB)单元,该单元由多个层构成,可在不同层同时处理信息。然而,这些QCA尝试的制造可行性仍有待实验支持。在[1,10]中提出了多层导线交叉的一种可能且具有前景的实现方式。但是,目前尚未建立一种系统性的设计方法来应对多层约束以合成量子细胞自动机电路(这正是本工作的主要关注点)。

4. 多层设计

本节介绍了在QCA框架中提出的数字设计的多层架构。首先,通过多数投票器(图4(a))分析了多层设计的有效性。一个多数投票器具有3个输入单元和一个输出单元。在多层结构中,可通过将这些单元放置在器件单元的正上方和/或正下方来实现。已对三输入多数门的基本共面结构进行了调整,以在多层中实现该结构。其功能根据输入和

输出单元。图4(b)和(c)展示了在两层架构中的实现。另一方面,图4(d)和(e)展示了在三层架构中的实现。与共面多数投票器(3 × 3细胞尺寸)相比,多层多数投票器具有更高的器件密度(2 × 3/1×3细胞尺寸)。在从一层切换到另一层时,传输的逻辑值会发生取反(图4(f))。在设计导线交叉时,这不会产生不利影响,因为最终当逻辑值再次被传回原始层时会被取反。然而,当需要在不同层上进行处理时,这种取反效应在电路设计中起着至关重要的作用。

面向多层量子细胞自动机逻辑电路的层次化设计

5. 设计一种高效的2:1量子细胞自动机多路复用器

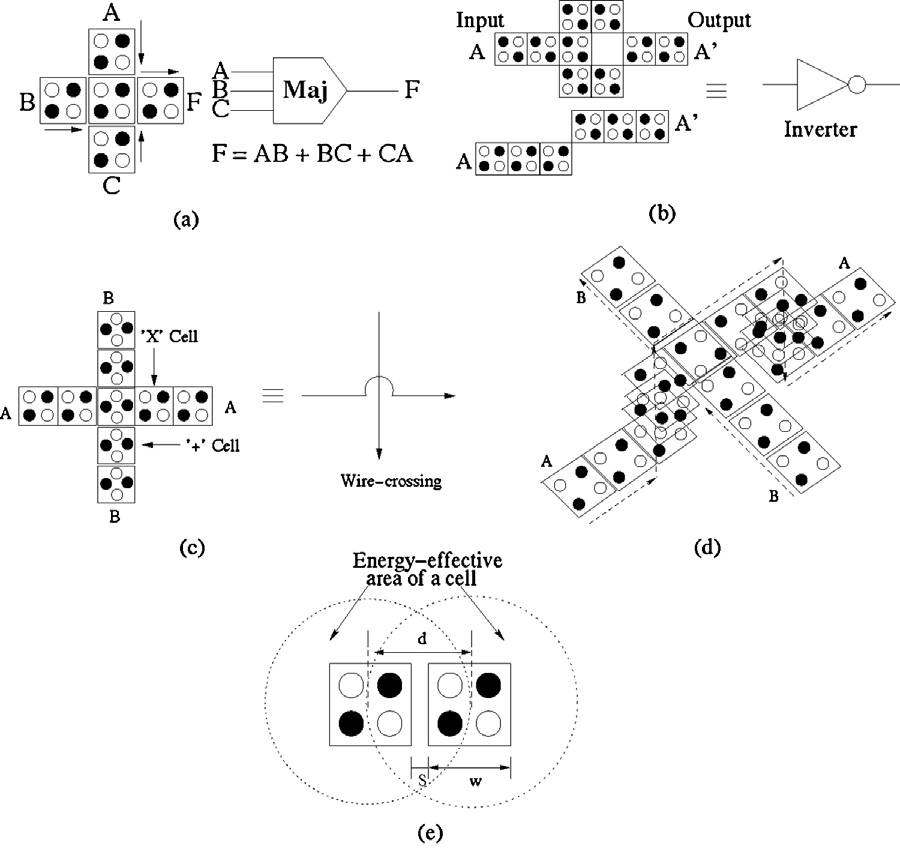

2:1多路复用器的输出为,$F = A \cdot S + B \cdot \bar{S}$,其中$A$和$B$是两个数据输入,$S$是选择线。该多路复用器的多数门表示为,$F = \overline{M_3(M_1(S, A, 0), M_2(S, B, 0), 1)}$。此处,实现该2:1多路复用器需要3个多数门和1个反相器(图6)。

引理 5.1. 使用最小数量的时钟区域来实现一个2×1多路复用器使用量子细胞自动机多数基本单元是两个。

证明。 2:1多路复用器功能的多数门表示为$F = M_3(M_1(S, A, 0), M_2(S, B, 0), 1)$,即需要三个多数门和一个反相器。实现或功能的一个多数门需要一个时钟区域。另外两个多数门至少还需要一个时钟区域以获得稳定输出。在输入单元/常量单元和器件单元之间添加缓冲单元,使得信号通过相同数量的单元传播。这将确保在单一时钟存在的情况下,与门的器件单元对三个信号进行正确投票。由于由输入和常量驱动的信号是单向的,同一时钟区域内的中间单元的状态不会同时受到输入和输出的影响。因此,多路复用器至少需要两个时钟区域。□

因此,本文提出了一种以最小时钟区域为目标的2比1多路复用器。该多路复用器的三层模型的顶视图及不同单元层如图5(a)所示。图5(a)中从上到下的层叠顺序为第3层、第2层和第1层。M1由单元2、3、4、7和12组成,排列方式如图4(b)所示。M2由单元14、17、18、19和20组成,排列方式如图4(a)所示。M3由单元4、5、6、8和13组成,排列方式如图4(b)所示。输入线A(单元1)和选择线S(单元9)位于第1层,而输入线B(单元16)位于第2层。输出F(单元6)从第1层获得。单元21(位于第2层)和单元22(位于第3层)是极化为−1.00的恒定输入,单元23(位于第3层)是极化为+1.00的恒定输入。单元4、5、6、8和13位于时钟区域1,其余单元位于时钟区域0。类似地,合成了QCA 2比1多路复用器的四层结构,其顶视图和各层如图5(b)所示。所提出的两种设计均在QCADesigner[31]仿真器版本2.0.3中进行了验证。图7显示了三层2比1 QCA多路复用器的仿真结果。可以看出,当S为0时,输入B出现在输出端;当S为1时,选择输入A。输出出现在位于时钟区域1的单元6中,即只有当时钟1发生转换时才能获得正确输出。设计规格和仿真设置见表2。

表1展示了设计2:1多路复用器时共面方法与多层方法之间的比较。它列出了设计中使用的单元数量以及网格面积(即每层所限定的细胞矩阵),所使用的时钟区域数量,以及每层总网格尺寸的芯片面积(以μm²为单位)。芯片面积是基于网格面积并考虑默认细胞尺寸为18×18 nm²、在所有情况下共面细胞间分离为2纳米进行换算的。对共面、三层和四层结构的比较明确表明,2:1多路复用器的多层架构可实现高器件密度(提升50%)。由于设计中每个时钟区域会引入0.25*(时钟周期)的延迟,因此观察到所提出的多层设计因延迟更小(提升33.33%),仅需两个时钟区域(最少数量的时钟区域),其性能显著优于共面设计。迄今为止,尚未发现具有两个时钟区域的共面多路复用器。

| 设计 | 单元数量 | 矩阵 | 时钟区域 | 面积 (μm²) |

|---|---|---|---|---|

| 在[32]‘07 | 46 | 13×11 | 4 | 0.06 |

| 在[33]‘08 | 35 | 13×8 | 4 | 0.04 |

| 在[34]‘08 | 36 | 13×8 | 4 | 0.04 |

| 在[35]‘08 | 67 | 18×14 | 4 | 0.10 |

| 在[36]‘11 | 27 | 9×8 | 3 | 0.03 |

| 在[29]‘12 | 19 | 8×6 | 3 | 0.02 |

| 提出3层架构 | 23 | 6×6 | 2 | 0.01 |

| 提出4层架构 | 22 | 5×6 | 2 | 0.01 |

表1 近期2:1多路复用器设计的比较

| 规格 | 3层架构 | 4层架构 |

|---|---|---|

| Area | 13,924.00 nm² | 11,564.00 nm² |

| 矩阵 | 6×6 | 5×6 |

| 单元count | 23 | 22 |

| 单元size | 18 nm × 18 nm | 18 nm × 18 nm |

| 点直径 | 5 nm | 5 nm |

| 单元间距 | 2 nm | 2 nm |

| 仿真引擎 | 相干矢量(欧拉法) | 相干矢量(欧拉法) |

| 作用半径 | 65纳米 | 65纳米 |

| 层分离 | 11.5纳米 | 11.5纳米 |

表2 规格和仿真设置用于2:1多路复用器设计

5.1. 所提出多层架构的稳定性

输出端的极化表示量子细胞自动机电路的稳定性。为此,通过对不同的单元尺寸和影响半径验证了所提出的设计,并在表3中报告了其输出端的极化情况。结果表明,所提出的三层和四层架构是更稳定的结构,能够提供较高的极化值大于0.9。这些值是在3层模型的影响半径为80 nm、4层模型的影响半径为65 nm的最优条件下获得的。层间距在特定细胞尺寸的可用范围内设置为最优值。细胞尺寸从18 nm × 18 nm变化到30 nm × 30 nm。极化的正值表示输出单元的正峰值,负值表示输出单元的负峰值极化。

| 设计 | 单元尺寸 | 感应效应半径 (nm) | 层间距 (nm) | 极化 |

|---|---|---|---|---|

| 三层架构 | 18×18 | 80 | 12 | 0.951/−0.953 |

| 22×22 | 80 | 14 | 0.937/−0.944 | |

| 26×26 | 80 | 16 | 0.922/−0.932 | |

| 30×30 | 80 | 18 | 0.905/−0.919 | |

| 四层架构 | 18×18 | 65 | 11.5 | 0.943/−0.957 |

| 22×22 | 65 | 13.5 | 0.930/−0.947 | |

| 26×26 | 65 | 15.5 | 0.916/−0.935 | |

| 30×30 | 65 | 17.5 | 0.894/−0.923 |

表3 极化在所提出的2:1多路复用器中。RoE, 半径的感应效应; LS,层间距。

5.2. 三层多路复用器在单元位移下的容错性

在设计制造过程中,细胞位移错误也十分常见。在这种情况下,QCA单元会偏离其原始位置。因此,需要采用更好的设计策略以使设计具有容错性。表4中评估了基于仿真的单元在相对于原始位置发生位移时的详细容错性。这些数值是针对三层模型采用默认的18 nm × 18 nm细胞技术获得的。

| Cell | Left | Right | Up | Down |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 2.1 | 14.6 | 4.2 | 4.3 |

| 2 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 2.5 |

| 3 | 0.6 | 1.8 | 2.1 | 2.4 |

| 4 | 5.0 | 6.7 | 2.8 | 1.4 |

| 5 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.8 |

| 6 | 6.6 | 1.3 | 4.4 | 3.0 |

| 7 | 2.3 | 5.0 | 2.1 | 7.0 |

| 8 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.7 |

| 9 | 6.7 | 14.7 | 4.0 | 6.0 |

| 10 | 4.3 | 2.1 | 3.8 | 1.1 |

| 11 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 0.8 |

| 12 | 5.8 | 3.7 | 5.4 | 4.4 |

| 13 | 5.4 | 5.1 | 5.7 | 5.2 |

| 14 | 2.1 | 2.5 | 1.3 | 2.4 |

| 15 | 7.1 | 3.9 | 3.8 | 7.0 |

| 16 | 1.0 | 1.7 | 3.1 | 3.1 |

| 17 | 3.5 | 1.1 | 1.8 | 2.9 |

| 18 | 0.6 | 1.1 | 4.6 | 0.5 |

| 19 | 1.9 | 7.6 | 4.3 | 3.5 |

| 20 | 2.9 | 2.2 | 1.0 | 1.9 |

| 21 | 4.3 | 4.3 | 1.4 | 2.2 |

| 22 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |

| 23 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 |

表4 所提三层2:1多路复用器在单个单元位移缺陷下的容错性

以及每层中2纳米的共面细胞间分离。在图5(a)中,单元3、5、18(多数门的器件单元)容易受到位移影响,而像单元1、2、9、12、13、15、22、23(未与设计内部部分集成)则对位移更具容错性。例如,当单元3向左移动超过0.6纳米时,设计会产生错误输出。相反,单元22可移动最大达6.2纳米而不影响输出。尽管表4中分别计算了每个方向上的位移容错性,但故障通常不会仅在一个方向上发生。多向故障分析是一个复杂的过程,超出了本工作的范围。

6. 多层(三层)同步的量子细胞自动机逻辑电路使用二叉树

用于综合多层电路的设计元件包括共面多数投票器(图8(T1))、双层多数投票器1(图8(T2))、双层多数投票器2(图8(T3))、三层多数投票器1(图8(T4))和三层多数投票器2(图8(T5))。在下一段中,我们描述按照算法1综合一个功能的过程。

示例1。 输入表达式:$F = \bar{B}\bar{C} + ABC + \bar{A}BC$。由于该表达式已处于最简积之和形式,因此我们可以直接应用算法1来综合等效的量子点细胞自动机逻辑电路。

图8. 量子细胞自动机多数投票器逻辑用于多层电路。

算法1. 生成多层同步量子细胞自动机电路

步骤2中创建的图G如图9所示。其中,圆形节点及其链接构成二叉树B,方形节点与二叉树B共同形成连通图G。中央处理部分因此具有3个子树BP1(包含节点$\bar{B}\bar{C}$)、BP2(包含节点ABC和AB)以及BP3(包含节点ABC和AB)。

图9. 二叉树与关联的链接。

在中央处理部分,首先为节点$\bar{B}\bar{C}$的子树BP1建立公式(图10(a))。由于与门的两个输入均为补输入,因此通过使用多层多数投票器M3J1将反相自然地融入输入中。MV公式化过程如下:B位于第1层,C位于第3层,−1位于第2层,输出位于第2层。从而得到输出$\bar{B}\bar{C}$。

接下来,为了创建节点AB的子树BP2,有两种选择:(i)在第1层使用M1J作为第1层的A、第1层的B、−1在第1层、输出在第1层;(ii)在第1层使用M3J1作为第1层的A、在第3层的B、+1在第2层、输出在第1层。由于这是多层设计,因此也考虑了第二种选项。然而,在第二种选项中,我们得到的是取反的输出,即$\bar{A} + \bar{B}$。通过将输入C添加到树中,生成该节点的最终子树(图10(c))。其构造方式为:在第1层使用M2J1作为第1层的AB、第2层的C、−1在第1层、输出在第1层。

类似地,为了为节点ABC创建子树BP3,首先需要创建对应AB的树(图10(d))。该树使用M2J1作为第1层的A、第2层的B、第2层的−1、第2层的输出来构建。通过向该树添加输入C,可生成该节点的最终子树(图10(e))。此处也有两种选择。(i)使用M1J作为第1层的AB、第1层的C、第1层的−1、第1层的输出。(ii)使用M3J1作为第1层的AB、第3层的C、+1第2层的−1、第2层的输出。由于这是多层设计,因此也考虑了第二种选项。然而,在第二种选项中,我们得到的是互补输出,即$\bar{A’}BC$。

现在,为了在层中固定输入变量,根据步骤2中的临时节点公式,统计每个输入变量在各层中的出现次数。输入变量A在第1层出现了三次,因此输入变量A的= 1即输入A被放置在第1层。输入变量B在第1层出现了两次,在第2层和第3层各出现一次,但由于输入B在第1层和第3层出现次数最多,且第3层和第1层可互换[条件(ii)],因此将输入变量B放置在第3层。为输入B选择第3层还带来了另一个优势——可以方便地使用3层M3J1来构造节点AB。输入变量C在第3层出现两次,在第2层和第1层各出现一次,但输入C与输入A一样被放置在第1层。为C选择第1层的另一个原因是,对于节点$\bar{B}\bar{C}$,B和C不能位于同一层,而B已经固定在第3层。

在步骤2中,根据步骤3为输入固定层后,通过对节点的多数投票器进行重构来完成路由优化。重构方法如下——对于子树BP1,节点$\bar{B}\bar{C}$使用M3J1构建成第3层的B、第1层的C,−1在第2层,第2层输出。对于子树BP2,(i)节点AB使用M3J1作为第1层的A、第3层的B,在第2层形成,第2层输出,(ii)节点ABC使用M2J1作为第2层的AB、第1层的C,在第2层形成,第2层输出(见图11(a))。对于子树BP3,(i)节点AB使用M2J1作为第2层的A、第3层的B,在第3层形成,第3层输出,(ii)节点ABC使用M3J1作为第3层的AB、第1层的C,在第2层形成,第2层输出。在子树BP2中,第2层获得的节点AB的反相输出AB通过在第2层初始进行对角非操作传递给节点ABC,如图11(b)所示。

图10. 中央处理区中子树的形成

使用图G的outputRouting部分中的节点构建一个新的二叉树BO。在树BO中,节点$\bar{B}\bar{C} + ABC$通过M1J被构造成第2层的$\bar{B}\bar{C}$、第2层的ABC、+1在第2层、第2层的输出,节点$\bar{B}\bar{C} + ABC + ABC$通过M1J被构造成(第2层的$\bar{B}\bar{C} + ABC$、第2层的ABC、+1在第2层、第2层的输出)。从第2层的子树BP3输出获得的反相输出ABC首先通过一个对角非门进行反相,然后作为输入馈送到由BO的根节点构成的最终多数门。

步骤6:在输入路由部分,通过量子点细胞自动机导线/导线交叉建立输入单元与树B中节点之间的以下连接性:对于第1层的输入变量A,(i)作为第1层节点AB的多数输入。(ii)作为第2层节点AB的多数输入(对角非门,然后是层间非门)。

对于第3层的输入变量B,(i)作为第3层节点BC的多数输入。(ii)作为第3层节点AB的多数输入。(iii)作为第3层节点AB的多数输入。

对于第1层的输入变量C,(i)连接到第1层节点$\bar{B}\bar{C}$的多数输入。(ii)连接到第1层节点ABC的多数输入。(iii)连接到第1层节点ABC的多数输入。输入路由和中心处理后的相应示意图如图12所示。

设计中的时钟区域建立如下:时钟区域0 → 输入单元A、B和C,以及相关的导线;时钟区域1 → 由节点AB构成的多数投票器的单元;时钟区域2 → 由节点$\bar{B}\bar{C}$、ABC和ABC构成的多数投票器的单元;时钟区域3 → 由节点构成的多数投票器的单元$\bar{B}\bar{C} + ABC$和$\bar{B}\bar{C} + ABC + ABC$;时钟区域0 → 由节点$\bar{B}\bar{C} + ABC + ABC$构成的多数投票器的单元以及输出单元F。

图11. 重新构建的节点优化层用于输入。

实验:为了评估QCA电路综合的性能/有效性,选取了十三个三变量标准函数[37]作为QCA逻辑基准。这些函数涵盖了增加逻辑设计复杂性的问题。这十三个标准函数代表了全部256个(2^23)三变量布尔函数。在确定这些标准函数时,我们遵循了[38]中所述的布尔函数的立方表示。能够有效实现这十三个三变量标准函数的逻辑门,也可被视为适用于所有三变量布尔函数以及数字逻辑实现的有效方案。

通过合成表5中列出的13个标准函数,验证了所提出的算法的有效性。对于函数6,其表达式为$F = AB + A\bar{B}C$,如表5的第2列所示。相应的表达式树如图13所示。节点$A\bar{B}$和AB使用M3J1进行综合,节点$A\bar{B}$和$AB + A\bar{B}C$使用M1J进行综合。因此,使用的M1J数量为2,使用的M3J1数量也为2,如表5的第5列所示。此外,输入固定为A在第1层、B在第3层、C在第2层,输出F在第2层获得,如第5列所示。由于使用了M3J1(位于3层),该电路在3层中综合而成,如表5的第3列所示。从表达式树可以看出,所需的时钟区域数量为4,如表5的第4列所示。由此可见,这13个标准函数也可以使用多层结构并通过提出的算法进行综合;但在本例中未考虑最优性(时钟区域)问题。

| 序号 | 函数 F | 层 | 时钟区域 | MVs | 层路由 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ABC | 3 | 2 | M3J1, M2J1 | L1:A, C, 输出, L3:B |

| 2 | AB | 1 | 1 | M1J | L1:A, B, C, 输出 |

| 3 | ABC+AB’C’ | 3 | 4 | M3J1, M2J1:4 | L1:B, C, 输出, L3:A |

| 4 | ABC+A’B’C’ | 3 | 4 | M3J1:2, M2J1:3 | L1:B, C, 输出, L3:A |

| 5 | AB+BC | 3 | 3 | M3J1:2, M1J:1 | L1:A, B, C L3:输出 |

| 6 | AB+A’B’C | 3 | 4 | M3J1:2, M1J:2 | L1:A, L3:B, L2:C, 输出 |

| 7 | ABC+A’BC’+AB’C’ | 3 | 5 | M3J1:2, M2J1:4, M1J:2 | L1:A, L2:B, 输出, L3: C |

| 8 | A | 1 | 1 | M1J:1 | L1:A, 输出 |

| 9 | AB+BC+CA | 3 | 5 | M3J1:2, M2J1:1, M1J:2 | L3:A, C, 输出, L1:B |

| 10 | AB+B’C | 3 | 3 | M3J1:1, M2J1:1, M1J:1 | L3:A, L1:B, l2: 输出, C |

| 11 | AB+BC+A’B’C’ | 3 | 5 | M3J1:3, M2J1:1, M1J:2 | L1:A, C, L2: 输出, L3: B |

| 12 | AB+A’B’ | 3 | 3 | M3J1:2, M1J:1 | L3:A, L1:B, L2:输出, C |

| 13 | ABC+A’B’C+ AB’C’+A’BC’ | 3 | 6 | M3J1:2, M2J1:4, M1J:5 | L3:A, L1:B, L2: C, 输出 |

表5 多层综合的13标准基准函数。

图12. 多层同步量子细胞自动机逻辑电路示意图

图13. 多层同步的标准基准函数。

7. 高层逻辑电路设计

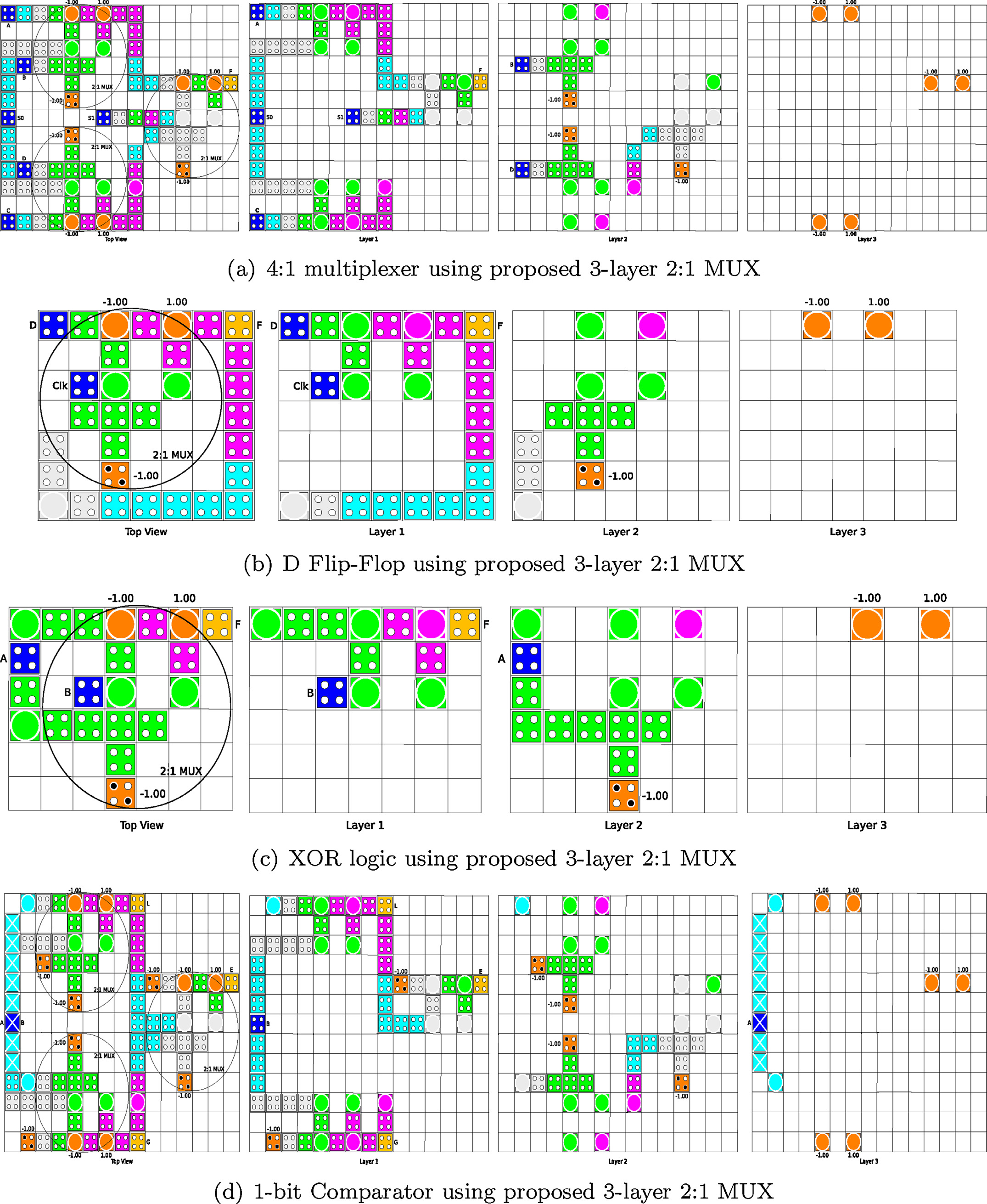

通过使用三层2:1多路复用器综合高层逻辑电路,分析了所提模型的设计能力和灵活性。如图14(a)所示,使用3个模块的所提2:1多路复用器合成了4:1多路复用器,从而增强了模块化。表6展示了4:1多路复用器与现有设计的比较。通过实现D触发器(图14(b))、异或门(图14(c))和1位比较器(图14(d)),进一步分析了所提模型的鲁棒性。表7列出了所实现电路的设计规格。

在4:1多路复用器中,选择线1的访问不方便,但可以通过更高层实现。D触发器通过将多路复用器的选择线替换为D触发器的时钟信号来实现。输出通过反馈回路传输到B线,而D输入则从A线馈入设计中。第2层的恒定单元(极性−1.00)比多数门的反馈导线信号强得多。因此,它必须从原始位置向下移动0.2纳米或更多。在实现异或门时,A线和B线的输入来自单一信号源A,而选择线被替换为$\bar{B}$,从而实现逻辑函数$AB + \bar{A}B$。比较器由3个模块的2:1多路复用器构成,分别评估<、>和=。

图14. 量子细胞自动机实现不同高级别逻辑电路采用所提出的三层2:1 MUX。

| 设计 | 单元计数 | 矩阵 | 时钟区域 | 面积 (μm²) |

|---|---|---|---|---|

| 输入[33] | 124 | 30×17 | 8 | 0.20 |

| 输入[39] | 154 | 16×20 | 4 | 0.13 |

| 输入[36] | 95 | 19×16 | 7 | 0.12 |

| Proposed 3层2:1 MUX | 103 | 13×15 | 7 | 0.08 |

| Proposed 4层2:1 MUX | 94 | 11×15 | 6 | 0.07 |

表6 比较了近期4:1多路复用器设计。

| 电路 | 单元数量 | 矩阵 | 时钟区域 | 面积 (nm²) |

|---|---|---|---|---|

| 4:1多路复用器 (图14(a)) | 103 | 13×15 | 7 | 76,884 |

| D触发器 (图14(b)) | 38 | 7×7 | 4 | 19,044 |

| 异或门逻辑 (图14(c)) | 28 | 6×7 | 3 | 16,284 |

| 1位比较器 (图14(b)) | 111 | 13×15 | 7 | 76,884 |

表7 规格的已实现高层逻辑电路。

8. 讨论

最近的研究表明,磁量子细胞自动机(MQCA)和分子QCA可以在室温下运行[11,40]。实现室温EQCA操作的技术仍有待开发。然而,如果将单元尺寸缩小到分子尺度,则可以实现室温下的EQCA操作[40]。这一问题在单层以及多层QCA设计中均存在。QCA范式具有灵活性;EQCA相同单元的局域场耦合原理可扩展至耦合纳米磁体阵列[20,40]。同样,也可通过效应半径度量的概念,利用构建模块的思想将其应用于静电QCA架构[40]。

研究正致力于围绕量子细胞自动机[14,41,18,19,40,20,42]的多层架构设计。然而,已有文献报道了一种用于合成多层量子点细胞自动机多数逻辑的模型。[43]。研究了五输入多数逻辑,以在[14,41,18]中实现成本效益高的多层结构。讨论了在室温下实现量子细胞自动机相关的制造问题,见[40]。目前,量子细胞自动机的设计是一种“原则上”的活动,旨在探索在制造问题被克服后可能实现的技术前景[44]。因此,本研究仅关注多层电路相关的架构问题,而不考虑制造问题。就当前工作而言,我们提出了一种适用于分子量子点细胞自动机以及半导体量子点细胞自动机的多层QCA通用模型[45],因为所提出的QCA模型采用柱状区域,其中位于不同时钟区域的相邻单元的时钟信号具有相位差90°[46]。实验验证是在QCADesigner框架内进行的,该工具模拟了依赖于局域场耦合的QCA特性[47,48]。

9. 结论

本文提出了一种基于量子点细胞自动机(QCA)的2:1多路复用器的多层架构,考虑了其基本单元(多数投票器)。所设计的电路仅需两个时钟区域,覆盖面积为0.01 μm²。本研究是首次尝试在多层QCA纳米技术上设计和评估可行的逻辑单元的工作之一。文中全面探讨了与多层架构相关的各种基本问题,并进一步分析了该设计在单元位移、影响半径变化以及不同层间距下的鲁棒性问题。为了实现多层同步QCA逻辑电路,还开发了一种算法。所提出的分层算法有助于在QCA多层结构限制内自动化设计过程,并综合出给定布尔函数的低成本三层结构。通过综合13个标准基准函数,进一步验证了所提算法的有效性。此外,通过对4:1多路复用器、D触发器、异或门和1位比较器在QCA中的高效实现,进一步分析了所提设计的实用性。

45

45

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?