改变创业意向与行为:一个面向创业教育的数字游戏化学习环境

摘要

本文研究了基于数字游戏的学习(DGBL)领域,旨在探讨严肃游戏(SG)在创业教育(EE)中的影响。基于73个项目,采用先前研究提出的設計和方法論進行了一项探索性调查。本研究提供了有力证据,表明在数字游戏化学习环境中使用严肃游戏对玩家与非玩家的创业行为与意图具有显著影响,而参与者在对创业以及创业教育的态度方面则无显著差异。研究数据通过多元回归分析、克朗巴哈系数、探索性因子分析和曼‐惠特尼检验进行了统计分析。因此,本研究表明,严肃游戏可作为一种有效工具,结合传统与数字结合的方法,用于个体创业教学。尽管将游戏用于教育目的仍处于初级阶段,但本研究从教育学角度为研究人员和讲师提升教学效果提供了支持。

1 引言

基于数字游戏的学习(DGBL)正受到越来越多的关注(Aldrich,2009;黄和吴, 2012;Leković,2013)。研究人员和学者越来越多地认识到游戏在教学方面的价值 (Vogel,1970;LoPiccolo,2004;萨瓦斯,2007;乔杜里,2008;布林克, 2012;冠成等人,2012)。尽管目前尚无关于DGBL的统一定义(普伦斯基和布莱斯, 2001;吉,2005;乔杜里,2008;范罗伊等人,2012),但它利用了专门为教育目的而设计并具有明确学习效果的游戏(乔杜里,2008)。普伦斯基(2001)、普伦斯基和布莱斯(2001)以及吉(2005)是将DGBL作为教学工具理论发展的主要贡献者。

数字游戏化学习(DGBL)的理论根源源远流长。在国际上广为人知的论文《论人的审美教育》中,弗里德里希·席勒认为,游戏是文明的一种力量,能够帮助人类超越本能,转变为思想开放的社群成员。依据席勒关于美与自由的观点,强调人只有在游戏时才真正成为完整的个体(Schiller,1967;Martinson,2005;Moggach,2008)。

这一观点为赫伊津哈(1955,1971)提出的“游戏的人”(Homo Ludens)奠定了基础,该著作已成为从事数字游戏化学习领域工作者的必读书目(约尔特,1999;范艾克, 2006;罗德里格斯,2006;比策等,2007;霍夫施泰德等,2010;哈马里,2013)。

如今,这类说服性游戏已被广泛应用于商业培训(理查兹,2008)、员工培训(马丁 和费策,2014)、软技能培训(贾巴里,2014)、社会科学研(伍德等,2014)、卫生领域及文化培训(齐尔克等,2009;奥吉等,2014);或作为医学领域的计算机模拟用于培训(布拉德利,2006)。

尽管先前的作者曾 lamented 交互式游戏技术在教育和培训等领域未能展现其全部潜力(LoPiccolo,2005),但最近已开展了大量活动以改善这一状况( Oksanen 和 Hämäläinen,2014;Lester 等,2014)。为了更好地理解其影响,有必要构建一个全面的框架,用于考察玩家或学习者与具有教育目的的游戏特性之间的互动。通过对现有数字游戏化学习评估标准的回顾,为专门设计的创业教育开发、原型设计和评估定义了一套定制的标准集。流动(Qin 等人,2009;吴等, 2013)被视为行为控制(Shinnar 等,2009),在以叙事为中心的数字游戏化学习教育环境中起着核心关键作用(Lester 等,2014)。这些标准强调游戏必须通过管理适用性、可执行目标和反馈来提升创业素养。幸运的是,对这些基本要素的现有测量方法 tends to 不断进步(Przybylski 等,2010),而测量的构念效度和信度不足的问题(Pápay 等,2013)也在持续改进(金和金,2010)。尽管游戏作为针对创业问题的教学工具具有巨大潜力,但迄今为止尚无相关研究支持这一假设。

本文的目的是基于经过验证和证实的工具,推进在具有教育性质的游戏领域中测量各种游戏玩法的数字游戏化学习研究。我们进一步拓展了关于严肃游戏在促进和教授创业方面的有效性的文献(尼科和格林,2011年)。教育中对数字游戏化学习的近期推广为当今所谓的数字原住民的幼儿教育工作者带来了令人信服的机遇与挑战(诺兰和麦克布莱德,2014年)。本文聚焦于使用数字游戏化学习的创业教育。

基于先前对创业教学所需的数字游戏化学习游戏要求的分析(迈耶等人,2014年),本文提出了一个研究模型,即当达到所需的流动和娱乐专业化水平时,严肃游戏将导致创业行为与意图。因此,本研究的研究问题是:专注于创业教育的严肃游戏对游戏玩家的创业行为和意图的影响是否显著不同于非游戏玩家?

本文结构如下:首先讨论理论基础框架,并回顾相关领域的先前研究了解研究领域的最新趋势。本节详细探讨了与所研究试点项目相关的创业教育( EE)。量表开发和实证程序在随后的方法论部分中进行了描述,其中总结了来自 41名个体样本的统计结果,包括严肃游戏玩家和非游戏玩家。最后,在讨论了研究结果以及对研究人员和实践者的局限性与启示之后,文章以结论和对未来研究的建议作结。

2 理论框架和假设

2.1 基于数字游戏的学习

游戏被定义为一种基于规则、以冲突为驱动的可量化且明确的挑战,能够产生积极或消极的结果(Hainley和Henderson,2006;Haurie等人,2012;Marias等人,2012)。通常情况下,游戏包含精确定义的指令,在探索与利用领域中表现出复杂性和精密性。

严肃游戏的关键在于将娱乐置于教学法之上(Grimes,2005;Sawyer,2007;德弗雷塔斯和凯特卢特,2014;科内特,2014)。

尽管关于数字游戏化学习(DGBL)现象的精确定义尚无一致意见(Prensky 和Bryce,2001;Gee,2005;乔杜里,2008;范罗伊等人,2012),但借鉴相关研究文献,近年来该研究领域在教育方面的推动为教师带来了令人信服的机遇与挑战,尤其是针对那些需要适当支持来教授当今所谓“数字原住民”的教师(贝内特 等人,2008;雷,2009;马加良等人,2011)。最近的研究表明,对于新一代而言,在获取新技能和能力的过程中,数字游戏化学习比传统教学方法更有效且更具吸引力(Adcock,2008;池宏等人,2013;伊亚科维德斯等人,2014)。虽然有关数字游戏教学价值的批评常常来自非数字原住民的教师(Prensky,2003;内维尔和谢尔顿,2010;诺兰和麦克布莱德,2014年),但在为数字原住民开发创造性教育工具和创新教学方法时,仍需考虑下一代不断变化的需求(乔杜里,2008;金等人, 2009;黄和吴,2012)。

基于数字游戏的学习环境是一种互动且吸引人的现象,对于科学、技术、工程和数学等极为复杂的教育领域具有巨大潜力(Leung et al., 2013;Lester et al., 2014;Wood et al., 2014)。此外,通信与信息技术的进步显著增加了参与政府活动的机会(Kelley and Johnston, 2012)。许多工具专门关注大型多人在线角色扮演游戏(MMORPGs)(Yao-Chung, 2006;Charlton and Danforth, 2007; Kim and Kim, 2010;Kong et al., 2012)。

基于模拟和数字游戏化学习等体验式教学方法在过去极大地影响了教学理念,为许多领域提供了普遍的基础(鲁本,1999;清等人,2013;卡普,2014)。尽管有着悠久的传统,关于教育游戏的教学应用仍存在许多未解的问题(利姆奎尔和德容,2012)。根据以往的研究成果,多模态和互动性在教育成功中起着重要作用(里特费尔德)

等人,2009)。新技术增强了沟通技能和协作知识(陈和黄,2012)。在计算机体系结构中,输入/输出子系统至关重要,需考虑从纯理论到完全实践的不同教学风格(拉拉扎-门迪鲁泽等人,2013)。评估以往研究的表现,互动学习工具提高了兴趣,并增强了技能获取和知识生成维度的动机(温浩等人,2010;陈和黄, 2012;冠成等人,2012)。教育游戏的一个重要问题是为学习者提供支持,以通过提醒、游戏化功能、提示或射频识别(RFID)增强其学习效果(钱德拉和尹玲, 2009;利姆奎尔和德容,2012;陈和黄,2012)。除了提高可用性和易学性外,数字游戏化学习的概念还要求玩家积极参与。在无风险环境中精心设计的游戏创造了理想的学习环境,玩家在此环境中为目标而努力,选择自己的行动并体验所选行动的结果(布林克,2012)。

尽管普遍认为过度沉迷游戏可能导致各种身体和心理问题(帕克等人,2008;范罗伊等人,2012),但以往的探险式学习环境致力于通过探究式学习提高个人对信息技术、安全意识或伦理问题的兴趣和认知(卡拉翁等人,2008;布鲁姆, 2009;鲁尔施等人,2010;亚当斯,2010)。

以往研究探讨了行为反应所基于的决策的认知本质,结果表明存在环境间差异,其中学习过程的结果显示出参与者中存在行为学习的证据(鲁本,1999)。社交严肃游戏(Social SG)支持学习过程中的知识交换(科内特,2014)。

由于学生、家长、教育工作者和管理人员对游戏的强烈好奇心,游戏产业也开始蓬勃发展,预计严肃游戏和游戏化市场将不断增长(乔杜里,2008;马丁和费策,2014)。

2.2 严肃游戏

作为游戏技术在严肃元素中的应用,如今将超越娱乐目的的游戏普遍应用统称为严肃游戏(SG)(索耶,2007;德特丁等人,2011;沃特利,2013)。严肃游戏已被广泛应用于培训与教育领域(阿尔塞弗和萨克斯,2005;索耶,2007;巴恩斯 等人,2009;莱斯特等人,2013;瓦兹·德·卡瓦略等人,2014;奥吉等,2014)。

泰勒等人(2012)认为,转向以玩家为中心的方法将增强知识迁移。此外,奥吉等 (2014)采用健康说服性游戏来激励行为。在能源研究中使用严肃游戏旨在有效吸引能源用户并降低消耗(伍德等,2014)。基于跨文化与传播研究,维特(2014)测试了旨在奖励合作、沟通和文化共情的严肃游戏。特别是从创业视角来看,设计的策略游戏有助于深入了解企业应如何针对竞争定位自身,以分析情况、制定并实施行动计划,从而了解决策质量(奇肖尔姆,2007;迪贝尔,2011)。总体而言,严肃游戏社区在这一学科领域具有巨大的贡献潜力(克鲁卡尔,2010)。

瓦兹·德·卡瓦略等人(2014)比较了两种不同的游戏方法在员工培训中的应用,表明基于真实制造平台的模拟游戏和数字严肃游戏均能促进动机和知识获取,从而实现更有效的学习成果。在严肃游戏的开发过程中,必须明确有效学习所需的具体特征。关于成本与质量之间的权衡,先前的研究表明,电影化效果并不值得投入巨大的开发成本(Procci 等人,2014)。雪莉·奥特纳的模型关注严肃游戏的目的和意图,其中权力是该方法的核心(亚基莫夫,2012)。最后,所选择的游戏必须符合预期的输出目标(荣格等人,2013),这引出了下一节对创业教育的关注。

2.3 创业教育

由于创业的重要性以及创业教育(EE)的多方面影响,这一复杂学科已成为讨论的焦点(例如,高曼和汉隆,1997;卡茨,2003;彼得曼和肯尼迪,2003;库拉特科, 2003,2005;法约勒等,2006;皮塔韦和科普,2007;苏伊塔里斯等,2007;阿尔博 诺斯,2008;拉斯穆森,2011;洛尔茨等人,2013)。基于这些观点,培养更具能力的企业家可以在经济增长和就业中发挥关键作用(例如,熊彼特,1934;高曼和汉隆, 1997;沙恩和文卡塔拉曼,2000;彼得曼和肯尼迪,2003;卡茨,2008;皮塔韦和科普,2007)。必须鼓励创业教育以改变个人对企业家职业的态度(欧盟委员会,2013)。

随着这一发展趋势,创业教育在不同教育体系中正变得越来越重要(科兹林斯卡, 2011;沙恩和文卡塔拉曼,2000),尽管目前仅有少数学者关注创业教育(彼得曼和 肯尼迪,2003;法约勒等,2006;苏伊塔里斯等,2007)。

许多企业家认为,创业无法仅通过学习获得,而必须通过实践习得(纳布等人,2010; 格斯特劳恩塔勒和亨德里,2011),人们相信应尽早培养创业能力(科里尔斯基和沃尔斯塔 德,2002)。关于创业教育是否真正对实际创业行动产生积极影响,已有诸多讨论(皮塔韦 和科普,2007;冯·格拉文尼茨等人,2010;劳滕施拉格和哈泽,2011)。

真实体验式学习技术在创业教学领域占据主导地位(纳布等人,2010),主要表现为以下形式:案例研究(范德西德等人,2008);模拟企业,大多脱离现实世界(欣德尔,2002);或在现实中低成本创办企业的孵化器(冯·格拉文尼茨等人, 2010)。此外,资深企业家提供实践建议,或采用严肃游戏作为体验式学习的形式,也被视为一种补充支持(欣德尔,2002;帕努托普洛斯等人,2011)。

在此背景下,我们关注用于促进和教授创业的严肃游戏(SGs)(尼科和格林, 2011年)。自20世纪90年代以来,严肃游戏已成为提高创业意识的常用教学常规 (卡茨等,1994)。严肃游戏作为培养创业商务技能工具的作用正在增强。有研究表明,企业已实施《魔兽世界》等游戏来提升商业战略技能(理查兹,2008)。近年来出现了多款专注于创业教育(EE)的严肃游戏,例如热门商业游戏、 TopSim 和企业游戏。本研究还基于劳默等人的想法(2012)推出了一款新原型,即严肃游戏可用作自我评估工具,以获得对工作的现实认知。

2.4 游戏对创业态度的影响

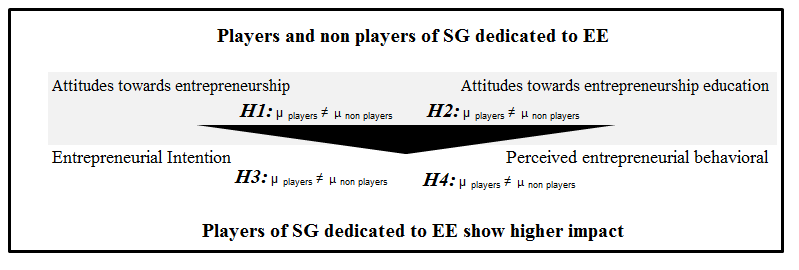

一些研究发现,创业教育(EE)在考虑个体对创业的态度时,会对行为产生积极影响 (例如,Peterman 和 Kennedy,2003;Dickson,2004;Krueger,2007; Brännback 等人,2007;Cheung,2008;Petridou 和 Glaveli,2008;Dickson 等人,2008;Oosterbeek 等人,2010;von Graevenitz 等人,2010)。创业教育在提升意识方面与个体的创业态度之间似乎存在因果关系。因此,创业教育会影响个体的创业态度与认知(Walter 和 Dohse,2012;Fretschner 和 Weber,2013)。基于先前揭示了参与和未参与创业教育的个体在态度与成果上存在差异的研究( Duval-Couetil 等人,2012;Fayolle 和 Gailly,2015),我们假设专为创业教育设计的严肃游戏(SG)有助于个体转变其对创业以及创业教育的态度。基于此,我们提出并检验以下命题:

假设1 考虑到对EE的态度,专注于EE的严肃游戏玩家与非玩家之间没有显著差异。

假设2 考虑到对创业的态度,专注于EE的严肃游戏玩家与非玩家之间没有显著差异。

2.5 游戏对创业意向的影响

意图已被证明是创业研究中预测计划行为的一个可靠指标(科尔韦雷德,1996;克鲁格等人,2000)。越来越多的文献指出,意图在创办企业的决策中起着核心作用(利尼安 和陈,2009)。尽管存在方法论上的局限性(彼得曼和肯尼迪,2003),但大多数分析创业教育对行为和意图影响的研究均报告了积极结果(例如,汉斯马克,1998;廖和加 特纳,2008;威尔逊等人,2007;克鲁格,2007;苏伊塔里斯等,2007;奥斯贝克等人,2010;冯·格拉文尼茨等人,2010;桑切斯,2013;洛尔茨等人,2013;贝等人, 2014)。仅有少数研究指出创业教育对创业意向产生负面影响(奥斯贝克等人,2010; 冯·格拉文尼茨等人,2010)。基于以往研究发现创业教育与创业意向之间存在显著相关性,我们认为严肃游戏有助于个体改变其创业意向。因此,我们提出:

假设3 考虑到创业意向,在致力于创业教育的严肃游戏玩家与非玩家之间没有显著差异。

为了评估创业教育(EE)的效果,本研究遵循法约勒等人(2006)和苏塔里斯等人(2007)的观点,即个体实施特定行为的意图是关键因素。因此,我们借鉴这一思路,认为动机、认知和态度或独立前因可预测行为意向(科尔韦雷德,1996)。最后,意图似乎是行为的直接前因。

(克鲁格等人,2000;苏伊塔里斯等,2007)。因此,意图似乎是计划性个人行为的有力预测因素,特别是当行动较为罕见且难以观察时(克鲁格等人,2000)。创业正是有计划且有意图行为的一个典型例子(Krueger and Brazeal, 1994)。

此外,大量文献认为,意图在决定是否创办新企业中起着关键作用(利尼安和陈, 2009)。因此,创业意向在创业研究中被广泛讨论(Krueger and Carsrud, 1993;科尔韦雷德,1996),其中意图是行为的直接前因。包括其可预测性在内的创业意向已被众多创业研究探讨(例如,科尔韦雷德,1996;恩格尔等,2010;奥蒂奥等,2013;法约勒和加伊,2015)。

此外,意图由态度决定(阿杰恩,1991;科尔韦雷德,1996;西格尔等, 2005;苏伊塔里斯等,2007;吉布森等,2014)。为了评估严肃游戏在创业教育的数字游戏化学习环境中的影响,本研究遵循这些以个体执行行为的意图为关键因素的研究。因此,突出了三个用于预测意图的独立前因。首先,是对行为的态度,这体现为个体希望成为创业者的程度(奥蒂奥,2005;科尔韦雷德,1996)。第二个关键要素是主观规范,涉及来自家庭、朋友或其他重要相关方关于创办或不创办新企业的感知到的社会压力(阿杰恩,1991)。最后,第三项是感知行为控制,即对成为创业者困难程度的感知。许多创业教育领域的研究人员已使用并验证了该理论,即态度、主观规范和感知行为控制对意图的影响(例如,科尔韦雷德,1996; 克鲁格等人,2000;肯尼迪和德伦南,2001;法约勒等,2006;特格迈尔,2006; 穆勒,2008;斯威姆等,2014;柯等,2014)。基于这一论证思路,我们提出以下假设:

假设4 考虑到创业行为,专注于创业教育的严肃游戏玩家与非玩家在预期结果与观察结果之间没有显著差异。

整体研究框架、假设及效应的建议方向如图1所示。目标包括面向创业教育的数字游戏化学习模型的开发与实证检验。

3 方法论

3.1 参与者与程序

总随机样本(n = 41;女性占36.6%)被分为两组。那些已经玩过教育游戏的人被归类为游戏玩家(SG,n = 12),而那些已经玩过创业教育类模拟游戏的人被归类为创业教育游戏玩家(EE SG,n = 23)。如表1所示,教育工作者、教师、研究人员、学生或受训人员、顾问以及企业家构成了本次实证研究的总体。实证数据于 2015年3月在奥地利通过随机抽样收集。

| 表1 调查参与者 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 性别 | 玩家的 SG | 玩家 EE SG | |||||

| Male女性 | No | Yes | No | Yes | |||

| 教育工作者,教师或研究人员 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 3 | 11 |

| 学生或接受培训者 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 |

| 顾问 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 9 | 14 |

| 企业家 | 9 | 1 | 7 | 3 | 1 | 9 | 10 |

| 受访者 | 26 | 15 | 29 | 12 | 18 | 23 | 41 |

3.2 测量

基于对数字游戏化学习(DGBL)技术的系统性综述,任何研究都需要依赖适当的设计来表征因果关系。为了开展此类影响研究,需考虑有效性与信度程序、适当的样本量以及结构化抽样程序等方面的理论基础。本研究采用了具有对照组设计的准实验。研究使用了定量方法,包括一份结构化在线问卷。为了获得可靠的发生率数据,使用以往研究中已验证的测量工具和项目至关重要,这些内容在附录中列出。

通过基于现有文献的项目进行原始数据收集,这些项目批判性地评估了创业教育 (EE)的影响(杜瓦尔-库蒂尔,2013),构成了该构念的基础。所有项目均包含五个回答类别,从“强烈不同意”(1)到“强烈同意”(5),采用五点李克特量表进行测量。

4 结果

4.1 数据分析、信度和有效性检验

我们使用SPSS软件进行了多元回归分析、克朗巴哈系数、探索性因子分析和曼‐惠特尼检验,以检验假设(Jin等,2006;Coakes和Steed,2009)。首先,信度反映了测量工具的稳定性(Letz和Gerr,1995)。确定信度的方法有多种,包括分半法、重测法和内部一致性法。

以及等价形式。本研究采用了内部一致性法。克朗巴哈阿尔法(Cronbach, 1951)被广泛用于衡量内部一致性。本研究所开发的各个构念的克朗巴哈系数均高于0.75。尽管根据尺克先利(1978)的观点,等于或高于0.70的值表明具有较强的内部一致性,但Hair 等 (1995)认为等于或高于0.60的阿尔法值即具显著性。如表2及项目‐总 统计结果所示,所有p值均显著。该测量工具中73个项目的克朗巴哈系数为0.951。因此,测量工具中的所有项目均被保留而未作修改。这些结果表明,本研究的信度是充分的。

| 表2 信度统计——克朗巴哈系数 | ||

|---|---|---|

| 克朗巴哈系数 | 基于标准化项目的克朗巴哈系数 | 项目数量 |

| .951 | .947 | 73 |

| 表3 问卷:皮尔逊相关分析 – 信度和有效性 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Sig. (双尾) | 指标_的_流动 | 态度_的_创业自我效能 | 态度_的_创业教育_ | 个性 | 规范_行为_创业自我效能_意图_ | 1 | 指标_的_流动 | |

| .655(**) | 1 | |||||||

| .000 | .569(**) | .503(**) | 1 | |||||

| .000 | .001 | .714(**) | .671(**) | .610(**) | 1 | |||

| .000 | .000 | .000 | .434(**) | .435(**) | .413(**) | .398(**) | 1 | |

| .005 | .005 | .007 | .010 | .589(**) | .781(**) | .635(**) | .634(**) .433(**) | |

| .000 | .000 | .000 | .000 | .005 | .389(*) | .657(**) | .171 | |

| .012 | .000 | .285 | .013 | .003 | .000 | |||

| 注:**相关性在 0.01 水平上显著(双尾)。*相关性在 0.05 水平上显著(双尾)。 |

在下一步研究中,有效性关注的是测量的成功程度。内容效度、建构效度和效标关联效度是关于有效性的三种不同方法(Haertel, 1985;Murphy 和 Davidshofer, 1988;Fraenkel 和 Wallen, 1993)。本研究采用建构效度和内容效度。Carmines 和 Zeller (1990) 认为,问卷结构的有效性是指该测量工具在多大程度上测量了其预期要测量的概念。本研究针对内容效度采用统计效度分析。根据 Hair 等 (1995),测量工具的内容效度检验其解释的充分性需要涵盖的概念领域。考察了每个项目与所有项目之间的相关性。表3列出了各组转换后的计算变量的皮尔逊相关系数。主观规范、行为和创业意向项目与乐趣、好奇心和技能之间的相关性不显著。剔除这些问卷组后,测量工具的建构效度得到验证。所有其他相关性均显著,表明这些项目能够测量相应概念。这些结果表明该测量工具的内容效度可接受。

4.2 探索性因子分析

所进行的探索性因子分析(EFA)证实了本研究问卷的结构质量。首先,通过凯泽‐迈耶‐奥尔金(兹布安和希尔基,1974)方法检验各项目或问题是否含有足够的共同信息。其次,在提取因子时采用特征值不低于1的标准(帕莱特,1980)。所提取的模型通过以下要素检验,显示出合理的结构:

1. 表4中相关问题组的相关矩阵的行列式为0.014,大于必要的0.00001值;

2. 所有变量的共同性不低于0.5;

3. 该模型对总方差具有良好的解释力1;

4. 在旋转成分矩阵中,某一项在所有因子上的因子载荷均小于0.45;

5. 根据成分得分协方差矩阵,所提取的每两个因子之间不应存在相关性(黑尔等,1995;拉廷等,2003;史密斯等,2007)。

根据 Hair 等 (1995) 的标准,若不符合条件,则剔除单项目因子或在所有因子上的因子载荷均小于 0.5 或在两个及以上因子上的因子载荷大于 0.5 的项目。如表5所示,所有项目的凯泽‐迈耶‐奥尔金值均超过 0.5,实际上高于 0.8,依据凯撒(1974)的标准,这非常理想,因此适合进行探索性因子分析。

为应对无应答偏倚,提供了一份研究报告。由于采用单一信息来源,可能会出现共同方法偏差。为解决此问题,遵循了波德萨科夫等(2003)提出的建议,并通过哈曼单因子检验进行处理。结果表明,构念的信度足够充分。对EE使用SG的投资倾向采用包含73个项目的概念,通过从1(非常不同意)到5(非常同意)的五点李克特量表进行测量。该问卷分为若干子量表,并在表6中列出,包括趋向叙事方法的流畅感的指标(五个项目;克朗巴哈α=.876)、对创业的态度(十一个项目;克朗巴哈 α=.696)、对 EE的态度(六个项目;克朗巴哈α=.656)、主动个性(五个项目;克朗巴哈α=.866)、主观规范(三个项目;克朗巴哈α=.870)、感知行为控制(十三个项目;克朗巴哈 α=.883)以及创业意向(七个项目;克朗巴哈α=.953)。

| 表4 相关矩阵 一个行列式 =.014 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ind ica tor _ Flo w | Att idu tes_ of_ E | Att idu tes_ of_ EE | Per son alit y | No rms | Beh avi our | Int ent ion s | ||

| 指标 _Flow | 1.000 | |||||||

| 态度 _of_E | .655 | 1.000 | ||||||

| 态度 _of_EE | .569 | .503 | 1.000 | |||||

| 个性 | .714 | .671 | .610 | 1.000 | ||||

| 规范 | .434 | .435 | .413 | .398 | 1.000 | |||

| 行为 | .589 | .781 | .635 | .634 | .433 | 1.000 | ||

| 意图 | .389 | .657 | .171 | .386 | .449 | .572 | 1.000 | |

| 指标 _Flow | ||||||||

| 态度 _of_E | .000 | |||||||

| 态度 _of_EE | .000 | .000 | ||||||

| 个性 | .000 | .000 | .000 | |||||

| 规范 | .002 | .002 | .004 | .005 | ||||

| 行为 | .000 | .000 | .000 | .000 | .002 | |||

| 意图 | .006 | .000 | .142 | .006 | .002 | .000 |

| 表5 KMO和巴特利特检验 | |

|---|---|

| 抽样充分性的凯泽‐迈耶‐奥尔金度量 | .835 |

| 巴特利特球形度检验 近似卡方 | 156.425 |

| df | 21 |

| Sig. | .000 |

| 表6 信度统计 克朗巴哈系数 | |||

|---|---|---|---|

| 克朗巴哈 阿尔法 | 基于标准化项目的克朗巴哈系数 | 基于标准化项目 | 项目数量 |

| 流动指标 | .876 | .874 | 5 |

| 对创业的态度 | .696 | .715 | 11 |

| 对EE的态度 | .656 | .667 | 6 |

| 主动个性 | .866 | .868 | 5 |

| 主观规范 | .870 | .871 | 3 |

| 感知行为控制 | .883 | .884 | 13 |

| 创业意向 | .953 | .953 | 7 |

| 所有项目 | .951 | .947 | 73 |

尽管使用了一系列不同的回归模型来描述玩家与非玩家之间的关系,但为了检验本研究的假设,我们在玩家与非玩家之间进行了曼‐惠特尼检验,结果总结于表7。

| 表7 玩家/非玩家之间曼‐惠特尼检验的检验统计量 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| H1 态度 _E | H2 态度 _EE | H3 行为 | H4 E_意图 | ||

| 曼‐惠特尼U | 146.000 | 161.500 | 123.000 | 130.000 | |

| 威尔科克森W | 317.000 | 332.500 | 294.000 | 301.000 | |

| Z | –1.607 | –1.202 | –2.210 | –2.026 | |

| 渐近显著性(双尾) | .108 | .229 | .027 | .043 | |

| 注:分组变量:V85——电子游戏EE的玩家与非玩家。 |

根据先前关于小样本以及该领域类似研究的建议(Chen和Luo,2004; Vidal-Salazar等,2012;Leković,2013;Aziz和Ayvaz,2014),采用了曼‐惠 特尼检验以获得更精确且更有说服力的估计。如表7所示,假设3和假设4被拒绝。在致力于创业教育的严肃游戏的玩家与非玩家之间,其创业行为与意图存在显著差异。尽管在玩家与非玩家对创业及创业教育的态度方面未发现显著差异的证据,但在玩家与非玩家的创业行为和创业意向之间的显著差异表明,针对创业教育设计的严肃游戏似乎是一种有价值的补充性创业培训教学方法。

5 讨论与结论

严肃游戏要求教育工作者采用新的教学方法。然而,目前用于高效开发创业教育有效严肃游戏的工具包需要特定的方法和创新的组合。我们使用了一种新颖的测量工具,该工具基于两个领域的文献,旨在衡量创业教育中数字游戏化学习的73个项目。

本研究的研究发现表明,专为创业教育设计的严肃游戏可成为创业教学中的有效工具,玩家与非玩家之间存在显著差异,从而促进教育效果。尽管本研究表明,在传统与数字结合的方法中,数字游戏化学习对创业教育具有重要贡献,但由于以下局限性,仍有一些问题有待解决。

5.1 局限性

学术文献仍存在分歧。尽管一些研究人员承认,特定形式的创业教育(EE)具有显著的积极影响(彼得曼和肯尼迪,2003;斯特恩伯格和温内克斯,2005;范斯特尔等,2005;法约勒等,2006;阿克斯和泽尔布,2007;苏伊塔里斯等,2007),但其他学者却发现其效果可能是负面的(奥斯贝克等人,2010)。

本研究的局限性主要与项目分析相关。应基于结构方程模型进行更深入的统计分析,以更全面地检验其特征和结果。此外,还需要进一步努力来分离相互交织的因素(例如,性别、年龄、专家群体、愉悦感指标、流动指标、好奇心指标、挑战与技能指标、态度)。

关于创业、主动个性、主观规范、感知行为控制以及创业意向,其方向和影响,以及相互依赖性。然而,这些结果有助于当前关于在创业教育中使用严肃游戏的研究,表明游戏能够显著改变创业行为与意图。不过,仍有许多重要工作需要完成,即将有关创业经验、创业教学技术、应用工具和创业学习的见解转化为实践,特别是聚焦于数字游戏化学习,这也引出了下一节关于进一步研究的内容。

5.2 启示

本研究的研究发现使我们建议,组织创业主题研讨会和项目的教育中心及管理机构,应致力于强化将严肃游戏(SG)融入数字游戏化学习(DGBL)的创新理念,以通过传统与数字结合的方法提升教学效果。专注于创业教育(EE)的严肃游戏可成为创业教学中的有效工具,不仅能够增强创业动机,还能增加与从零开始创业相关 的实践知识。鉴于这些研究发现,一些政策制定者已将包括适当创业教育在内的潜在创业者意识提升列为创新政策的首要目标(欧盟委员会,2013),这也凸显了加强该领域研究的必要性,从而直接引出本文的下一小节。

5.3 进一步研究

正如方等人(2010)所建议的未来研究方向,我们继续探讨有助于数字游戏化学习( DGBL)的附加因素,并聚焦于创业领域。此外,还需通过增加和修订项目来完善测量工具,并再次进行实证检验。其次,许多学者指出女性的创业意向低于男性( Scherer等,1989;Chen等,1998;Kourilsky和Walstad,1998;Hao等,2005)。因此,专注于创业教育(EE)的严肃游戏(SG)对女性和男性的影响力可能存在差异。然而,目前对于性别差异在创业教育意图关系中的作用尚无普遍共识(Chowdhury, 2005)。鉴于严肃游戏(SGs)可能对不同教育水平和性别存在教学上的偏向,这些影响目前仍缺乏充分理解。因此,在未来研究中应考虑性别差异和教育水平因素。

59

59

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?