《固定接入网:光纤的“最后一公里”》专栏

这是一部刻在我们记忆里的数字生活进化史,也是一场发生在街头巷尾的通信基础设施革命。

引言:一声嘶吼,一个时代

如果你在1998年至2005年间上过网,那么你的大脑深处一定烙印着一段神奇的声音——一阵由56K“猫”(调制解调器,Modem)发出的、尖锐、嘈杂且充满节奏感的“嘶吼”。

这声嘶吼,是我们通往网络世界的“通关密语”。在它持续的二三十秒里,我们满怀期待,仿佛能“听”到信息高速公路的大门正在眼前缓缓开启。成功,则进入一个文字为主、图片需要逐行加载的新奇世界;失败,则只能无奈地重拨,再次聆听那首“序曲”。

这不仅仅是关于速度的记忆,更是关于“连接”本身仪式感的记忆。

今天,当我们轻点屏幕,百兆、千兆的光纤宽带瞬间将我们与全球的视频、游戏和云端服务无缝连接时,那段“听音辨网”的岁月显得如此遥远。

我们这三十年,究竟经历了什么?

本期,作为【固定接入网:光纤的“最后一公里”】系列的开篇,我们将不再重复您已熟知的《通关地图》三层架构,而是将视角从宏大的网络拓扑,拉回到我们每个人的书房、客厅,拉回到那根直接连接我们与数字世界的“线”上。让我们一起回顾这场发生在“最后一公里”上的、静默却壮阔的宽带“迁徙史”。

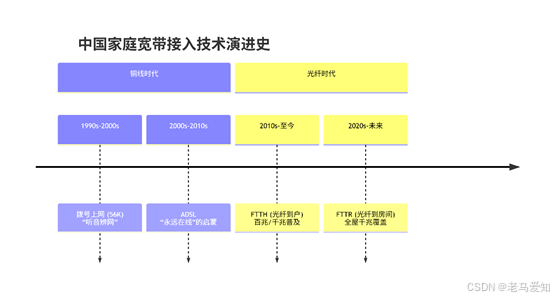

中国家庭宽带接入技术演进史

一、 史前时代:铜线的极限与“听音辨网”的浪漫

在“宽带”这个概念出现之前,固定接入的故事,完全是由一对铜质电话线书写的。

1.1 “猫”的诞生:一条电话线的“副业”

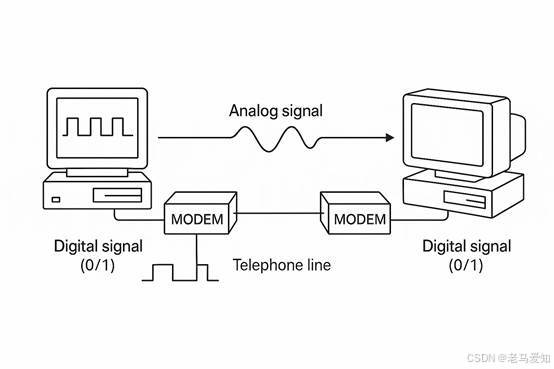

我们口中的“猫”(Modem),学名是调制解调器。它的本质,是在为模拟语音通信而设计的电话网络上,“挤”出一条数字数据的通道。

它解决的核心问题是:如何让只认识正弦波(模拟信号)的电话线,听懂计算机的0和1(数字信号)?

答案就是“调制”与“解调”:

- 调制(Modulation):在发送端,将数字信号“伪装”成特定频率的模拟信号,通过电话线发送出去。

- 解调(Demodulation):在接收端,将模拟信号“翻译”回计算机能懂的数字信号。

这就是Modem(Modulator-Demodulator)名字的由来。而那段经典的“嘶吼”声,正是两端“猫”在握手协商,用最大的“嗓门”确定彼此都能听懂的语言(通信协议、速率)。

调制解调器工作原理示意图

1.2 56K的“天花板”与“抢线”战争

56K Modem在理论上达到了电话线模拟传输的物理极限。香农定理(Shannon's Law)早已为这段铜线的信息传输能力划定了天花板。更真实的体验是,由于线路质量、局端设备等影响,我们通常只能在40K-52K的速度上徘徊。

这意味着什么?

- 下载一首5MB的MP3歌曲,大约需要12-15分钟。

- 浏览一张稍大的图片,能清晰看到它从上到下“逐行扫描”式地加载。

而且,这是一个“非此即彼”的连接。上网就意味着占用了电话线路,于是家庭内部便上演了经典的“抢线”战争。父母的一个来电,就可能无情地中断你下载了90%的文件。

思考小札:回顾这段历史,我们看到的不仅是一项落后技术,更是一种独特的用户心理:因为“连接”的艰难与昂贵,我们对待每一次在线都无比专注和珍惜。这种“稀缺性”带来的专注,与今天“永远在线”带来的注意力碎片化,形成了有趣的对比。技术的进步,在解放我们的同时,是否也悄悄改变了我们与信息相处的方式?

二、 宽带黎明:ADSL与“永远在线”的启蒙

当“小猫”的嘶吼无法满足我们日益增长的信息渴望时,一场技术革命悄然降临。它没有更换我们已有的电话线,却让它焕发了新生。这就是ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line,非对称数字用户环路)的时代。

2.1 频分复用:一根铜线的“交通革新”

ADSL的核心智慧,在于它不是替换,而是重构了铜线的使用方式。

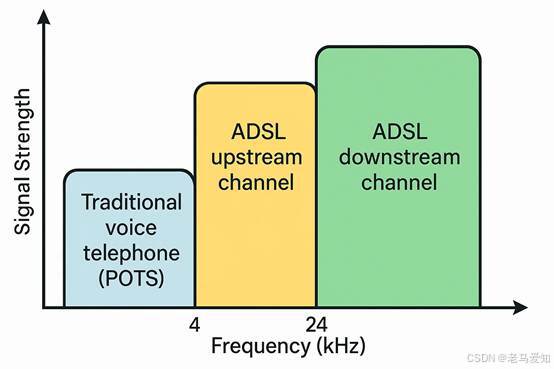

传统的电话通信只使用了铜线 0-4kHz 的低频段,而铜线本身理论上可以传输高达 1MHz 以上的频率。ADSL技术就像一位高明的城市规划师,它在这条原本只通行“语音”小轿车的单一路面上,巧妙地划分出了多条并行的“虚拟车道”(即频分复用)。

- 低速车道(0-4kHz):依然留给传统的电话语音(POTS)使用。这保证了打电话和上网可以同时进行,终结了家庭的“抢线”战争。

- 中速上行车道:用于用户发送数据(如点击网页的请求)。

- 高速下行车道:用于用户接收数据(如观看视频、下载文件)。

这种“非对称”的特性,完美契合了大多数用户“下载多、upload少”的网络使用模式,是一次经典的产品与市场需求的完美匹配。

ADSL频谱划分示意图

2.2 “512K包年”与运营商的“圈地运动”

21世纪初,中国电信推出的“ADSL网络快车”和“512K/1M包年”套餐,是中国互联网进入家庭的关键推手。一个相对稳定、永远在线、价格可承受的互联网连接,彻底改变了大众的数字生活。

与此同时,中国固定接入市场的格局也在此期间奠定。“南电信、北网通”的格局,源于上世纪九十年代末的电信改革,在ADSL时代被进一步固化。用户的选择,很大程度上取决于你住在长江以南还是以北。ADSL业务也成为了这两家运营商名副其实的“现金牛”。

从56K到512K,速度近10倍的提升,带来的体验是颠覆性的。我们开始能流畅地浏览图文并茂的网页,开始体验初代的网络游戏和视频聊天。“永远在线”从概念变为现实,互联网从一种“偶尔访问”的服务,开始转变为一种“基础环境”。

三、 光纤纪元:FTTH与“速度”的重新定义

如果说从拨号到ADSL是“提速”,那么从ADSL到FTTH(Fiber To The Home,光纤到户)则是一场彻底的“换轨”。这不仅是技术的升级,更是传输介质的革命性跨越。

3.1 从“电”到“光”:底层介质的升维

铜线和光纤的根本区别,在于它们传输的载体:

- 铜线:传输的是电子(电信号),会受到电阻、电磁干扰的严重影响,衰减大,带宽受限。

- 光纤:传输的是光子(光信号),几乎不受电磁干扰,衰减极小,带宽潜力在人类已知的物理介质中趋近于无限。

这种底层介质的切换,好比将一条充满摩擦、崎岖不平的乡间土路,升级成一条平坦、宽阔、无摩擦的真空管道磁悬浮轨道。数据的“车辆”不仅跑得更快,而且能耗更低、稳定性极高。

3.2 我们是如何进入“光纪元”的?—— 一场国家的“宽带革命”

中国的光纤普及,并非单纯的市场行为,而是一场自上而下的国家战略。

- 政策驱动:2013年,中国发布“宽带中国”战略,将宽带网络定位为国家战略性公共基础设施。“光进铜退”(光纤替换铜线)成为三大运营商的硬性考核指标。

- 城市的“光改”记忆:几乎每个中国家庭都经历过的场景:某一天,运营商的工作人员在小区设点,宣传“免费光改”;接着,工程人员进入楼道,安装新的分光设备;最后,入户将你家的电话线接口,更换成一个叫做“光猫”的新设备。

- 体验的跃迁:接入光纤后,家庭带宽从ADSL时代的几兆、十几兆,瞬间跃升到百兆、千兆。下载一部高清电影从以“小时”计变为以“分钟”甚至“秒”计。在线4K视频、大型文件秒传、云盘同步……这些曾经难以想象的应用,都成为了日常。

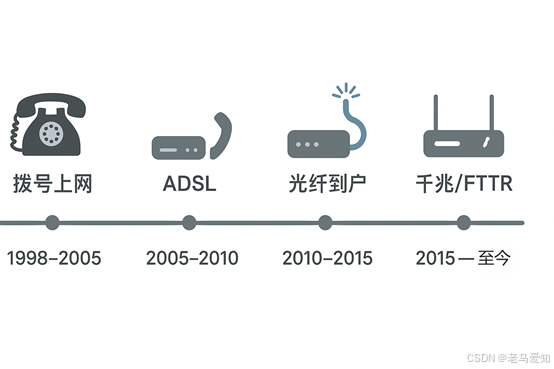

家庭接入技术演进时间轴

3.3 迁徙背后的推力:“三重奏”

回顾这三十年,这场伟大的宽带迁徙并非由单一力量推动,而是技术、政策和用户需求共同谱写的“三重奏”。

- 技术突破是基石:从调制解调技术到xDSL技术,再到PON(无源光网络)技术,每一次代际飞跃都源于底层物理和工程技术的突破。

- 国家政策是催化剂:“宽带中国”战略以国家意志打破了市场惰性和投资壁垒,极大地加速了光纤网络的覆盖进程,让中国在短短数年内建成了全球最大的光纤网络。

- 用户需求是终极牵引力:从最初的邮件、网页浏览,到在线视频、网络游戏,再到今天的4K/8K、云办公、VR/AR,用户对更高带宽、更低时延的永无止境的需求,是驱动网络持续升级的根本动力。

这三者形成了一个完美的增强回路:应用催生需求,需求拉动投资与技术革新,政策和战略加速普及,更好的网络又催生更革命性的应用。

四、 尾声:迁徙未完待续——从FTTH到FTTR

当我们以为“光纤到户”已是终点时,新的迁徙已经开始。

一个全新的,也许是当下你我最常抱怨的“痛点”浮出水面:“我家明明是1000M宽带,为什么在卧室/厕所刷视频还是卡?”

是的,瓶颈已经从运营商到你家的“最后一公里”,转移到了你家信息箱到你手中设备的“最后十米”——Wi-Fi覆盖和性能问题日益突出。

于是,FTTR(Fiber To The Room,光纤到房间)应运而生。

运营商正在将光纤从你家的入户信息箱,进一步铺设到每一个房间。这意味着,千兆甚至万兆的连接能力将直达你的书桌、你的电视柜,彻底告别Wi-Fi死角和速率衰减。

这不仅仅是技术的又一次升级,更是“连接”概念的进一步深化。它预示着,未来的家,将是一个由极致光纤网络支撑的、充满智能设备和沉浸式体验的数字空间。而对于运营商而言,这更是一场从“卖带宽”到“卖体验”的商业模式升级,是提升ARPU(每用户平均收入)、抢占未来智能家居入口的新战场。

结语:

从“小猫”的嘶吼到无声的光流,我们用了三十年。

这场发生在“最后一公里”的迁徙,看似只是换了一根线,但其背后,是通信技术的世纪迭代,是国家基础设施的史诗级进化,也是我们每个人数字生活方式的彻底重构。

这不是一个关于过去的故事,而是一个关于我们如何走向未来的寓言。理解了这场迁徙,我们才能真正理解,那根细细的光纤,为何被称为信息时代的神经纤维。

下篇预告:

在“光进铜退”的浪潮下,铜线似乎已是“过去式”。但在我们彻底转向光纤的未来之前,有必要向那位曾经的“功臣”致敬。ADSL,这个在电话线上“跳舞”的技术,究竟是如何被“压榨”出8M甚至更高带宽的?

《第2篇 | ADSL的“最后辉煌”:一根电话线如何“榨出”8M带宽?》将为您深度揭秘。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?