研究背景

4H-SiC(碳化硅)因其高电场击穿强度、高温操作性以及高热导率,被认为是下一代电力半导体材料的重要候选。随着碳化硅在电力电子产品中的应用越来越广泛,晶体缺陷(特别是层错)对器件可靠性的影响变得日益突出。SFC作为一种由外延生长过程中扩展的缺陷,已知会对SiC金属氧化物半导体场效应晶体管的可靠性产生负面影响。

试验方案

为分析SFC的起源,研究采用了透射电子显微镜(TEM)和高分辨扫描透射电子显微镜(STEM)技术,以高空间分辨率观察和分析4H-SiC外延晶圆中的缺陷结构。样品制备包括使用离子束聚焦设备(FIB)制作了包含层错扩展起始位置的横截面样品。表面形态和缺陷的形貌使用了差分干涉对比(DIC)和光致发光(PL)技术进行初步检测,随后通过STEM进行详细结构分析。

研究内容

研究重点在于通过高分辨率的TEM和STEM图像观察SFC的形成机理。主要发现包括:

-

层错扩展机制:螺位错(Threading Screw Dislocation, TSD)在外延层和基底之间的界面附近转换为四个Frank型部分位错(PDs),其中三个PDs合并并形成棱柱状层错(Prismatic Stacking Fault, PSF)和基面层错(Basal Plane Stacking Fault, BSF)。

-

位错结构分析:STEM图像显示了层错的堆垛序列及位错的核心结构,进一步通过Burgers矢量分析确认了位错的性质。

-

SFC的起源:TSD的转换过程为SFC的形成提供了物理机制,研究通过详细的结构分析阐明了从基底中的TSD扩展到外延层中的SFC的物理过程。

图文解析

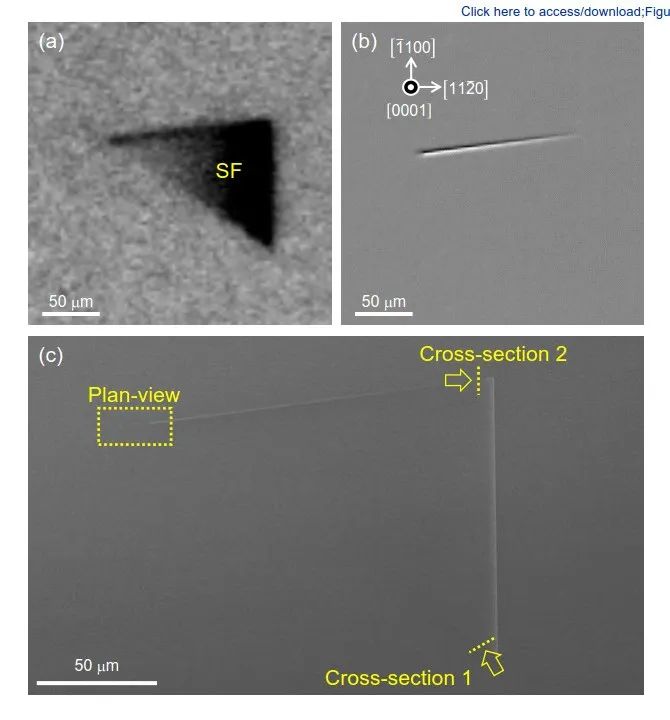

图1:SFC表面形态的初步检测

-

(a) PL图像:显示了SFC缺陷的光致发光(PL)特性,其中暗色区域代表层错。该PL图像显示了三角形的层错形态。

-

(b) DIC图像:展示了层错表面的形态,尤其是在SFC的边缘,观察到明显的表面粗糙度。表面粗糙度与SFC扩展到表面的区域相关。

-

(c) SEM图像:显示了样品的扫描电子显微镜图像,用于标记将在接下来的STEM分析中观察的截面位置。这些图像帮助确定了SFC扩展的具体位置。

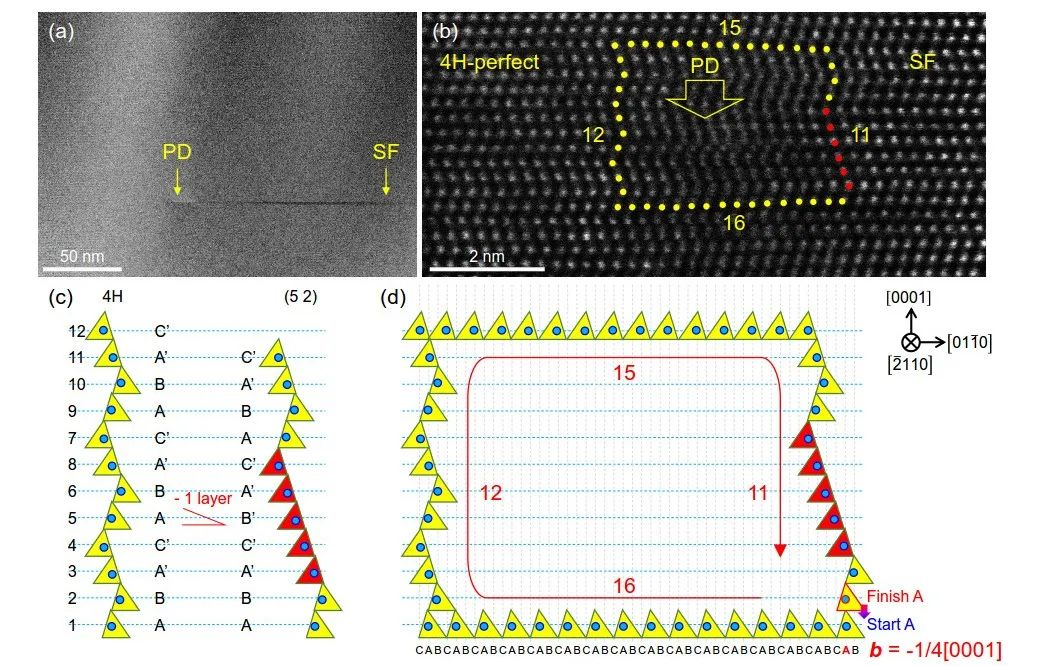

图2:SFC的横截面观察

-

(a) BF-STEM图像:显示了SFC在横截面中的明场扫描透射电子显微镜(BF-STEM)图像,层错的线状对比度清晰可见。

-

(b) HAADF-STEM图像:该高角环形暗场(HAADF)图像展示了4H-SiC结构与层错区域的界面,亮点对应硅原子的位置。该图展示了堆垛序列的变化。

-

(c) 结构示意图:图中展示了4H结构(左侧)到层错结构(右侧)的堆垛序列变化,从A、B、A'、C'顺序变为A、B、A'、C'、B',表明层错是Frank型的。

-

(d) Burgers矢量分析:通过FS/RH方法计算了Burgers矢量,确定了部分位错的位错矢量为-1/4[0001]。

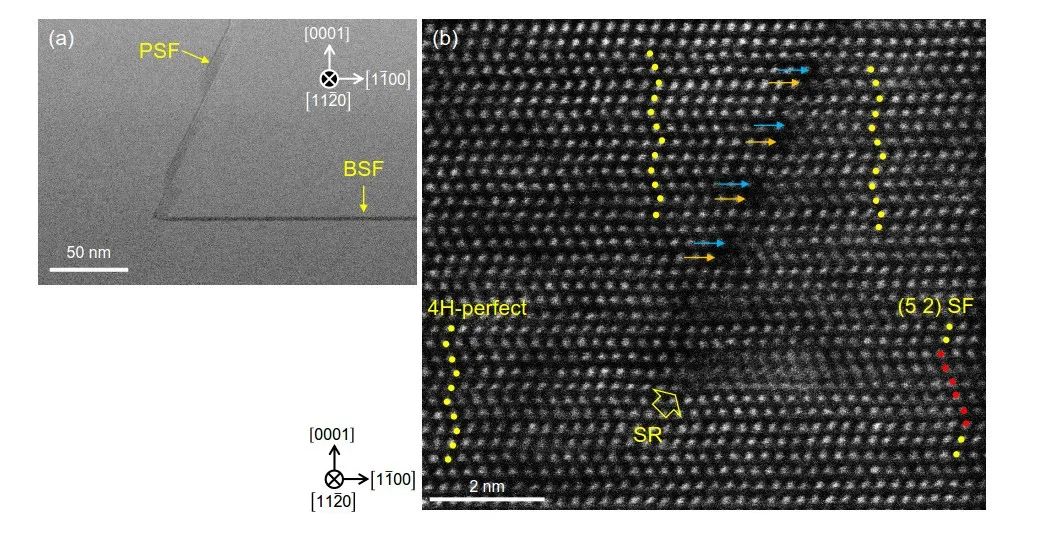

图3:SFC的第二个横截面观察

-

(a) BF-STEM图像:显示了第二个横截面中层错的明场图像,显示了基面层错(BSF)和棱柱状层错(PSF)的连接位置。

-

(b) HAADF-STEM图像:展示了层错边缘的详细结构,PSF和BSF的堆垛顺序显示了在不同区域原子层数的变化,进一步揭示了PSF的形成机制。

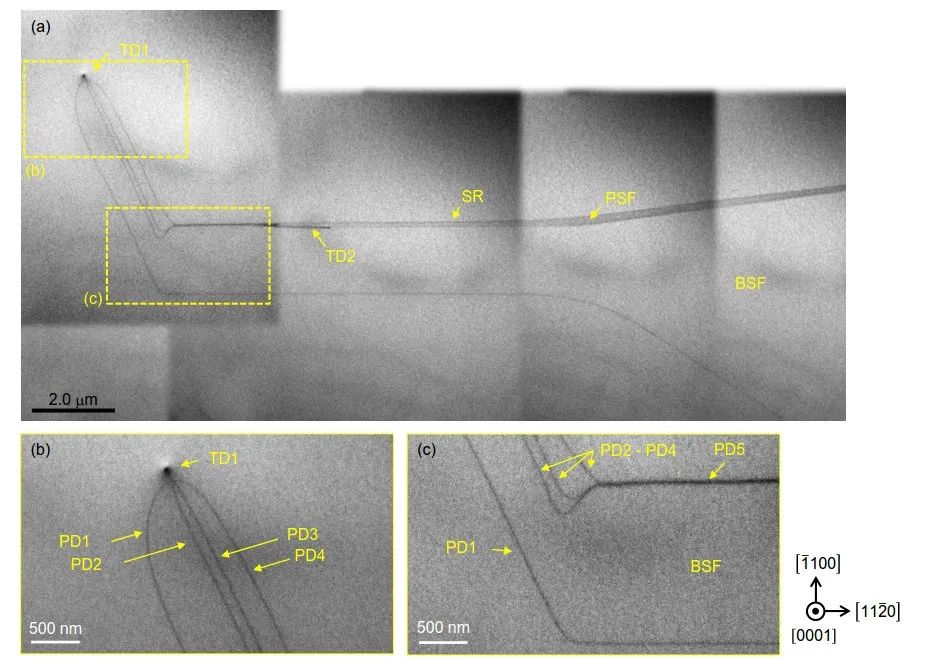

图4:SFC扩展起源的平面观察

-

(a) 平面TEM图像:展示了SFC扩展的起始区域,该图包含外延层和基底的界面。位于上游的螺位错(TSD)标记为TD1。

-

(b) 和 (c) 放大图像:图中显示了螺位错转换为四个Frank型部分位错(PD1-PD4)的过程,三个PDs合并后形成棱柱状层错和TD2,最终导致SFC的形成。

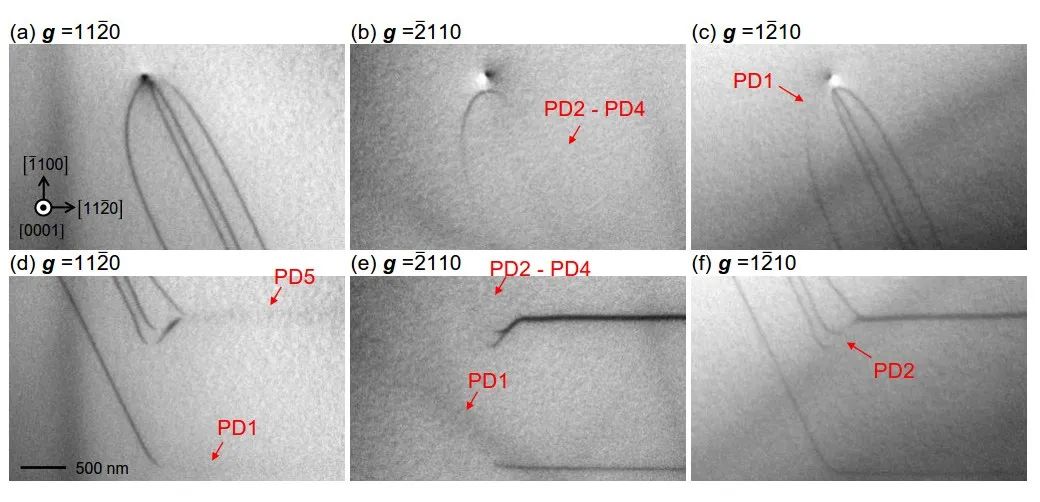

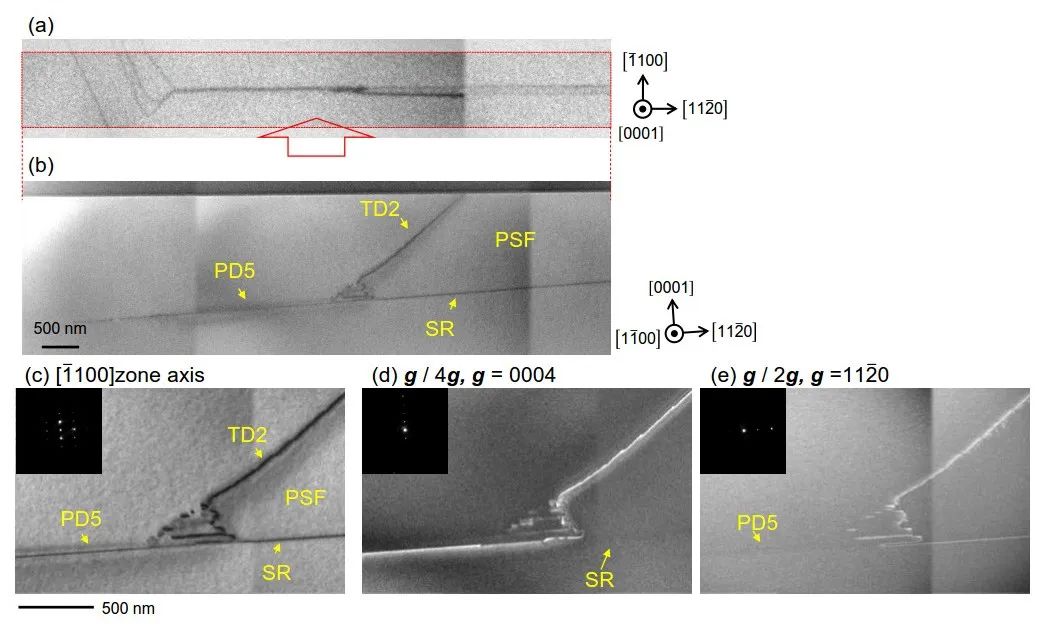

图5:位错对比分析

该系列图像通过不同的g矢量条件下的BF-TEM图像,分析了位错的可见性:

-

(a) - (f):这些图像展示了PD1至PD5位错在不同g矢量条件下的对比度变化。通过这种分析确定了PD1至PD5的Burgers矢量方向,证明这些位错是纯Frank型的。

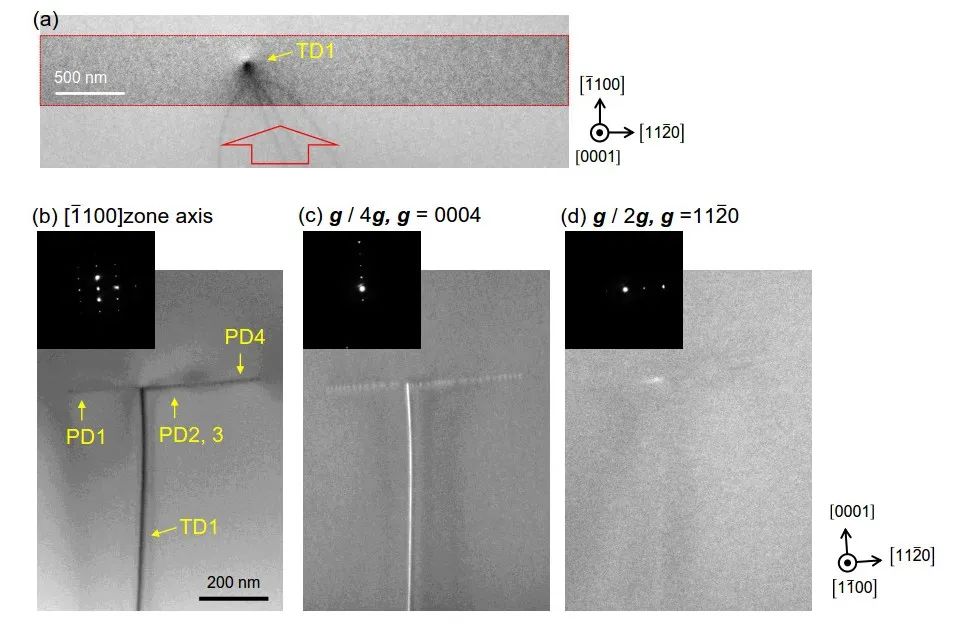

图6:螺位错(TSD)起源的横截面观察

-

(a) 平面TEM图像:标记了下一步进行横截面观察的位置。

-

(b) BF-TEM图像:显示了从螺位错到部分位错的转换过程。

-

(c) 和 (d) DF-TEM图像:在不同的衍射条件下观察了螺位错,确认了TD1是螺旋型的螺位错(TSD),并在界面处转换为部分位错。

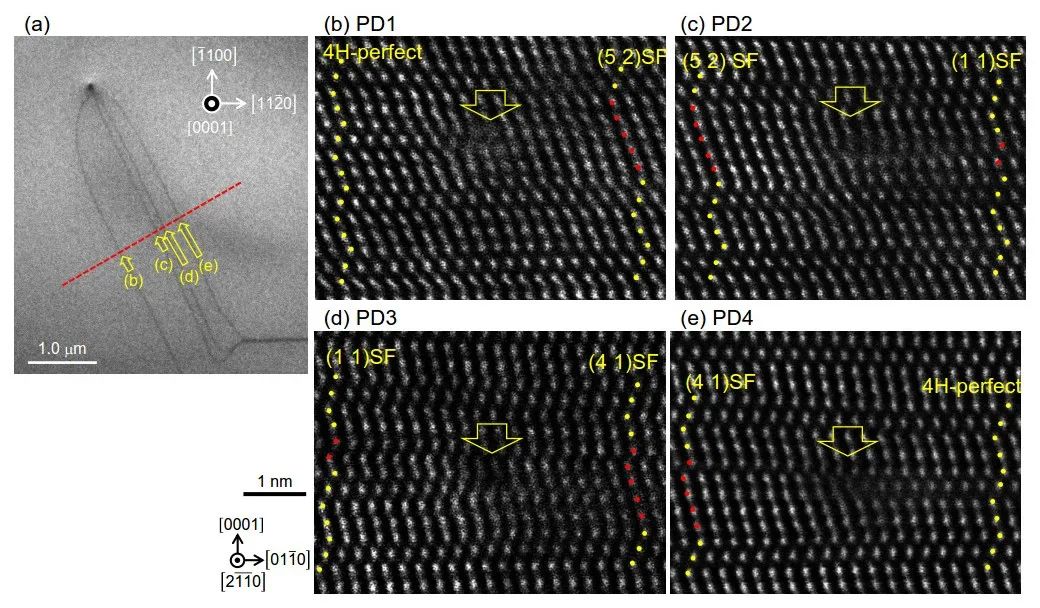

图7:层错堆垛序列的高分辨STEM观察

-

(a) 平面TEM图像:标记了高分辨观察的位置。

-

(b) - (e) HAADF-STEM图像:展示了PD1至PD4的详细堆垛序列变化。每个部分位错处的堆垛层逐层减少,最终形成一个完整的层错结构。

-

(f) 结构示意图:图示中展示了从4H结构到层错的变化,PD1至PD4的堆垛序列总位移为1c,这与TSD的Burgers矢量相符。

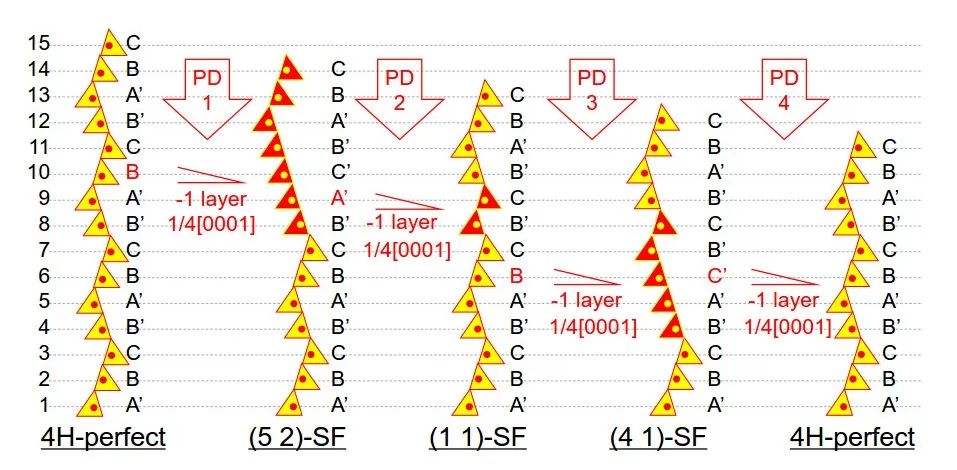

图8:层错堆垛序列的示意图

该图展示了通过对PD1到PD4的高分辨扫描透射电子显微镜(HAADF-STEM)图像分析得出的层错堆垛序列变化。

-

堆垛序列的变化:从PD1到PD4,每经过一个部分位错,堆垛序列减少一层。具体而言,每个部分位错都会导致一个原子层的减少。

-

PD1导致第十层原子平面减少。

-

PD2导致第九层原子平面减少。

-

PD3和PD4分别进一步减少了相应的原子层数。

-

-

整体位移:从图中可以看出,总的堆垛层位移为1c,这是一个完整的晶格矢量。这表明位错的累积总位移与原始的螺位错(TSD)的Burgers矢量相符,即TSD最终转化为这些部分位错。

-

结构示意图的意义:该示意图直观地展示了从螺位错(TSD)开始,经过一系列部分位错的堆垛序列变化过程,最终导致扩展层错复合缺陷(SFC)的形成。此图说明了TSD如何通过部分位错的逐层堆垛变化,形成复杂的层错结构。

图9:PSF形成的横截面观察

-

(a) 平面TEM图像:标记了PSF形成的横截面位置。

-

(b) 和 (c) BF-TEM图像:展示了部分位错PD5转变为台阶位错(SR)和TD2的过程。图像显示了在转换位置的复杂缺陷结构。

-

(d) 和 (e) DF-TEM图像:在不同g矢量条件下观察了台阶位错的对比度变化,进一步证明了PD5是纯Frank型位错,而TD2是螺混合位错(TMD)。

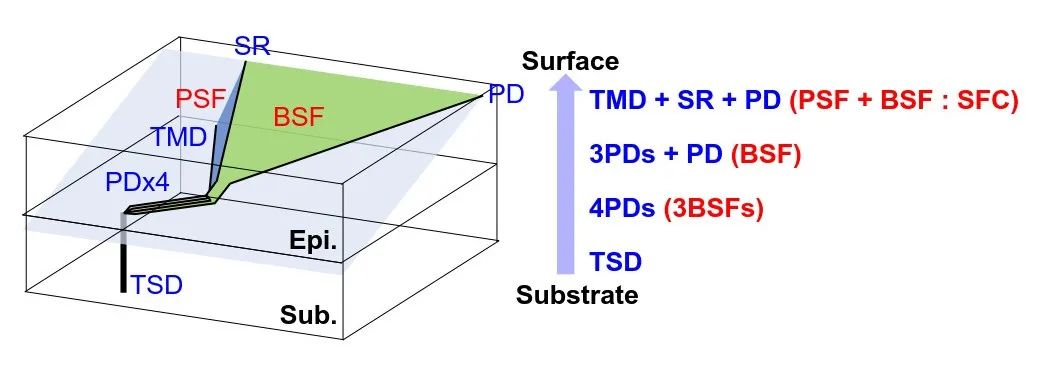

图10:SFC形成的结构图

这是该研究的总结性图示,展示了从基底中的TSD逐渐转换为外延层中的SFC的整个过程。TSD在界面处转换为四个Frank型部分位错,其中三个合并形成TMD和SR,最终形成了扩展的SFC。

研究结论

文章通过精确的TEM和STEM观察,成功揭示了4H-SiC外延层中扩展层错复合缺陷的起源。TSD在外延层和基底的界面附近转换为四个Frank型部分位错,其中三个PDs合并并形成PSF,最终形成了SFC。研究进一步表明了层错的堆垛序列及其结构特征,为改进SiC器件的可靠性提供了重要的结构性基础。

4668

4668

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?