目录

🎬 攻城狮7号:个人主页

🔥 个人专栏:《AI前沿技术要闻》

⛺️ 君子慎独!

🌈 大家好,欢迎来访我的博客!

⛳️ 此篇文章主要介绍 华人AI人才

📚 本期文章收录在《AI前沿技术要闻》,大家有兴趣可以自行查看!

⛺️ 欢迎各位 ✔️ 点赞 👍 收藏 ⭐留言 📝!

前言

最近科技圈最热闹的,莫过于AI巨头们疯狂"抢人"的新闻,而一个有趣的现象是,被抢的几乎清一色都是华人面孔。

(1)何恺明,计算机视觉领域的"大神",ResNet(残差网络)的提出者,他的这项工作是当今几乎所有大模型的技术基石。2025年6月,他宣布以"兼职杰出科学家"的身份加入谷歌DeepMind。

(2)黄仁勋,英伟达的创始人,亲自出马招募了两位清华校友——95后的朱邦华和他的导师焦剑涛,让他们加入英伟达,领导企业级AI Agent的研发。

(3)Meta更是大手笔,两周内就从OpenAI挖走了四位核心华人研究员,包括负责GPT-4o感知技术的于佳慧和多模态后训练的毕树超等。

(4)就连马斯克的xAI,其核心团队里也有三分之一是中国人。而引爆2024年的GPT-4o,其关键团队中,华人科学家的比例也超过了三分之一。

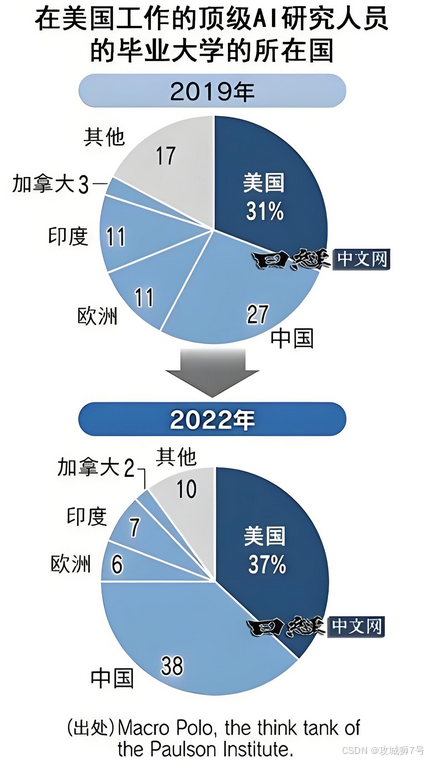

这些不再是零星的个案,而是一种清晰的趋势。数据更能说明问题:美国智库MacroPolo的报告显示,全球顶尖AI人才中,拥有中国本科学位的研究者占比高达47%,远超美国(18%)和欧盟(11%)的总和。

一个问题油然而生:为什么在人工智能这个最前沿的科技赛道上,华人能占据如此举足轻重的地位?这背后,既有我们熟知的教育优势,更有一段出人意料的"历史机遇"。

一、意料之中的答案:扎实的数理基础

首先,最直观的原因,也是大家最容易想到的,是中国扎实的基础教育体系。

中国的教育,特别是以高考为导向的体系,极其强调数学、物理等STEM学科的训练。从小学开始,学生们就投入大量时间进行系统性的解题和逻辑思维锻炼。这种高强度的训练虽然常被诟病为"应试教育",但它无心插柳地为AI研究所需的抽象思维和数理能力打下了坚实的地基。

AI研究的核心,本质上是数学、统计学和计算机科学的交叉应用。无论是理解复杂的神经网络结构,还是优化算法模型,都需要强大的数学功底。当许多国家的学生还在"快乐教育"中探索兴趣时,中国学生早已在题海中建立起了坚固的思维"肌肉"。这种看似"笨拙"的苦功夫,恰好成了AI时代最宝贵的财富。

二、意料之外的机遇:美国"精准"的政策失算

然而,光有数理基础,还不足以解释华人科学家如此集中地涌现在AI领域的现象。更关键的,是一个"阴差阳错"的历史窗口期,其背后是美国过去十几年国家安全政策的"神助攻"。

时间回到21世纪初,美国开始对一些"敏感"的硬核科技领域加强安全审查,比如芯片、半导体、航空航天等。这些领域通常需要国防资金支持,并且与昂贵的设备和工厂紧密合作。因此,许多涉及这些领域的项目开始限制外籍人员,特别是华人学生的参与。想进入一个由本土教授牢牢把控、且资源和身份限制重重的硬件实验室,对于当时的中国留学生来说,难于登天。

但当时的AI,还远没有今天的战略地位。

在2015年之前,人工智能在计算机系里甚至算是个"冷门"方向,远不如数据库、计算机网络、操作系统等被认为是"硬核"专业。深度学习虽然在2012年崭露头角,但真正成为显学、吸引巨额资本和国家关注,还是2015年之后的事情。

这就出现了一个奇妙的局面:当硬件的大门对华人学生缓缓关上时,AI这扇门却敞开着。对于需要选择研究方向、发表论文才能顺利毕业的中国留学生而言,AI领域简直是完美的"避风港":

(1)限制少:不被视为国家安全核心,审查宽松,容易获得导师和项目资源。

(2)门槛"低":更多依赖算法、数学和公开数据集,不需要昂贵的实验设备和场地,华人导师也更容易低成本地建立实验室,招收学生。

(3)产出快:作为一个新兴领域,有大量的空白可以探索,相对容易发表高质量论文(Paper),这对于学生的学术生涯至关重要。

于是,大批最聪明的华人学生,在现实的权衡下,纷纷涌入了当时还略显"荒凉"的AI领域。他们没有想到,自己无意中踏上了一块未来的新大陆。

当2015年后AI技术迎来大爆发,大模型时代正式到来时,这批提前布局、积累了深厚研究经验的华人科学家,顺理成章地站上了历史舞台的中央,成为了全球AI工程和科研的绝对主角。

可以说,他们抓住了一个历史性的窗口期:在AI还未被重视时大规模进入,既避开了森严的技术和身份壁垒,又恰好赶上了AI大爆发的红利期,最终成为了最大的受益者。

三、趋势正在改变:窗口关闭与人才回流

然而,这个让华人科学家脱颖而出的历史窗口期,正在快速关闭。

随着人工智能被提升到国家战略和军事竞争的核心,美国等西方国家也开始收紧相关政策,如今想进入AI核心领域的门槛已今非昔比。

但与此同时,一个更重要的趋势正在发生:越来越多的顶尖AI人才选择回到中国,或为中国企业工作。

《全球AI人才追踪报告》的数据显示,在中国国内工作的顶尖AI人才比例,从2019年的11%迅速攀升至2022年的28%。这背后,是中国本土AI产业的崛起和日渐成熟的生态。以DeepSeek(深度求索)为代表的中国本土团队,其开发的模型性能已经可以比肩甚至在某些方面超越国际顶尖水平,这给了全球华人AI人才一个"回家"的充分理由。

结语

总而言之,华人能在AI领域占据半壁江山,并非偶然。它是中国扎实的数理教育、独特的历史机遇期,以及一代人勤奋努力共同作用的结果。这既是一场"无心插柳"的胜利,也是对人才和知识长期投入的必然回报。

互联网时代,印度裔精英凭借语言和管理优势,成为了硅谷公司的管理者。而在AI时代,华人科学家则凭借深厚的技术功底,正在定义着这个时代的技术底层。这场由教育、政策和个人选择共同谱写的人才传奇,不仅改变了个人的命运,也正在深刻地影响着全球AI的竞争格局。

看到这里了还不给博主点一个:

⛳️ 点赞☀️收藏 ⭐️ 关注!

💛 💙 💜 ❤️ 💚💓 💗 💕 💞 💘 💖

再次感谢大家的支持!

你们的点赞就是博主更新最大的动力!

1544

1544

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?