地下基础设施监测中无线传感器网络的链路质量分析:非回填场景

摘要

无线地下传感器网络(WUSNs)已初步应用于地下基础设施监测(UIM),以及时向相关方预警任何异常情况。在典型的钻孔中部署了一些关键的中继器,以确保与地面网关的可靠连通性。然而,针对UIM-WUSNs,地下中继器与地面设备之间双向通信的链路质量特性尚未经过实验分析。为此,本文在非回填场景下对地下到地面(UG2AG)和地上到地下(AG2UG)通信进行了半经验性评估。本文通过实际实验。首先,提出了非回填的UG2AG和AG2UG信道模型,并通过实测数据进行了验证。接着,在非回填通信中展示了UG2AG与AG2UG链路之间的对称性。最后,回填的UG2AG/AG2UG通信表现出不对称性,这主要是由于信道对土壤特性的敏感性所致。这些发现可为UIM-WUSNs中新型通信协议的设计与开发提供指导。

索引术语 —无线地下传感器网络(WUSNs),地下基础设施监测(UIM),非回填信道模型,链路质量。

一、引言

随着城市的快速发展,地下空间的利用显著增加[1],[2]。政府每年预算的相当一部分用于维护地下基础设施。因此,开发智能且有效的地下基础设施监测方法至关重要。无线地下传感器网络(WUSNs)可为地下基础设施监测(UIM)提供可持续的解决方案。最近,UIM‐WUSNs已初步部署于城市环境中,用于管道监测等活动[3]–[5]。

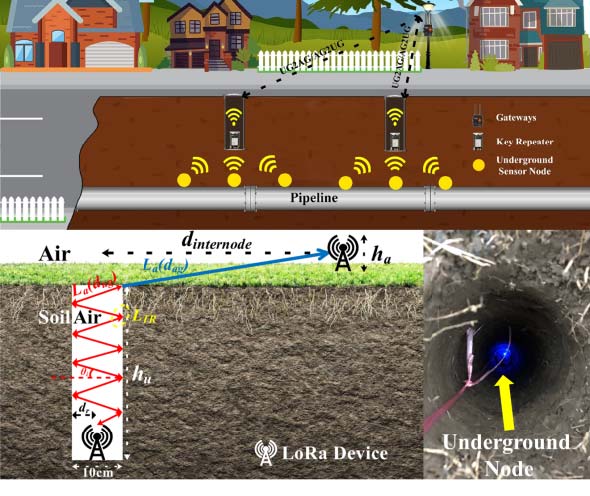

图1展示了基于无线地下传感器网络的管道监测系统的典型架构。地下传感器节点安装在管道外表面,传感器数据通过中继器上传至地面基站或网关。除了将中继器直接埋入土壤中的场景外,还可以将中继器部署在钻孔底部,以避免土壤中的高衰减,并确保地下节点与地面网关之间可靠的数据传输[6],[7]。这种情况可称为中继器的非回填场景。中继器与网关之间存在两个基本的通信信道,分别负责上传传感器数据和接收控制消息。因此,地下到地上(UG2AG)和地上到地下(AG2UG)信道的链路性能表征是UIM‐WUSNs通信协议的基本组成部分。另一方面,中继器与地下节点之间的通信主要通过地下到地下(UG2UG)信道进行,该信道已得到广泛研究[8]–[11]。

与空中无线传感器网络相比,非回填的地下到地面和地面到地下链路主要在空气‐土壤界面传播,分层介质(沥青表面、粒料基层和土质底基层)以及空气[12]。当钻孔半径较小时,钻孔壁上的空气‐土壤界面会对通信成功产生显著影响。更具体地说,电磁波(EM)在空气‐土壤界面处会发生多次反射和折射,并产生衰减,从而直接影响链路质量。这种影响还随着土壤特性和埋深的不同而变化。尽管已有研究对分层介质中的路径损耗进行了分析[12]–[15],,但据我们所知,钻孔中由多次空气‐土壤折射引起的地下路径损耗尚未被研究。为了建立完整的路径损耗模型,我们通过实验分析了UIM‐WUSNs中未回填的地下到地面和地面到地下通信的链路质量特性,考虑了接收信号强度指示(RSSI)、信噪比(SNR)和分组投递率(PDR)等指标。

如果没有准确的路径损耗模型以及对非回填链路质量特性的分析,就无法为UIM‐WUSNs开发高效的通信协议。本文针对在钻孔底部安装中继器的实际场景,实验表征了UG2AG和AG2UG通信的非回填链路质量。该中继器可通过UG2UG链路与更深层的节点通信。本研究重点关注中继器与地面网关之间的UG2AG和AG2UG链路,本文的主要贡献总结如下:

1) 我们基于[12],[14]中提出的路径损耗模型,开发了一种非回填信道模型,并通过考虑不同埋深下空气‐土壤界面的多次折射损耗验证了其准确性。实验结果表明,与先前的模型[12]相比,所提出的模型能够提供更精确的路径损耗估计。该信道模型能够在保持UIM‐WUSNs连通性稳健的同时,有效改进中继器的部署算法。

2) 据我们所知,本研究可能是首个对以下因素的影响进行定量评估的研究:埋深和节点间距对非回填filled链路质量,表明UG2AG与AG2UG链路之间的链路对称性。

3)根据in-situ链路质量指标,评估了RRSI、SNR与PDR之间的关系,结果表明SNR比RSSI更能准确反映PDR。这避免了估计PDR的高开销操作,提高了UIM‐WUSNs[9],[17]的能效。

4)最后,与非回填链路行为的对称性相反,回填链路通信对土壤特性更为敏感,导致UG2AG与AG2UG链路之间出现非对称行为。这些结果为进一步深入了解UIM‐WUSNs通信协议的设计提供了重要依据。

本文其余部分的结构如下。第二节介绍了相关工作。第三节提出了半经验非回填信道模型。第四节描述了测量实验设置。在第五节中,我们利用现场数据验证了半经验路径损耗模型,并评估了埋深、节点间距和回填对链路质量特性的影响。最后,第六节给出了结论。

II. 相关工作

[18]中介绍了水下无线传感器网络的概念与挑战。[19, 20],提出了回填地下到地面和地面到地下信道的理论路径损耗模型,并在[16],[21],中阐述了侧向波和多径衰落对网络连通性的影响,随后通过实地实验[22],[23],进行了验证,但这些实验仅在0.4米的埋深下进行。在我们最近的研究[24],中,考虑了不同埋深下的土壤特性,提出了信道模型,并在0.2米至0.8米的深度范围内进行了评估,但这仅适用于回填地下到地面信道。

除了关于信道模型的理论研究外,近年来还进行了一些其他实地实验。[9],[25]中的结果展示了不对称性在回填场景下,UG2AG和AG2UG链路之间存在差异,并表明任一方向都可能主导通信成功。文献[26],报道了土壤对3.1–10.6 GHz超宽带无线超声波传感器网络的影响,其中埋深和土壤湿度分别低于0.3 m和20%,从而能够建立可靠的链路。这些已报道的结果充分表征了回填情况下的链路质量。然而,据我们所知,非回填路径损耗模型以及UIM‐WUSNs的链路质量尚未被定量研究。本文深入研究并比较了回填与非回填通信的信道模型、链路特性及行为。

最近,水下无线传感器网络(WUSNs)在地下基础设施监测(UIM)中的更多实际应用不断涌现。在[4],[27],[28],中,评估了用于城市排水的大型同步长距离广域网(LoRaWAN)传感器网络的长期性能,其中使用LoRa设备测试这些研究中节点间通信的最大范围。这些结果表明,LoRa技术具有显著的传播能力以及超低的能耗。

在[5],[12],[13],[29]–[31],中,水下无线传感器网络被部署用于管道泄漏检测和废水监测。在这些应用中,地下中继器安装在钻孔壁或底部,并能够通过无线方式连接到安装在交通灯杆上的最近网关。尽管在[12],[13],中提出了针对UIM场景下地下节点与地面设备之间的路径损耗分析,但未考虑钻孔内多次折射引起的衰减,而这一点正是本研究贡献的调查内容之一。

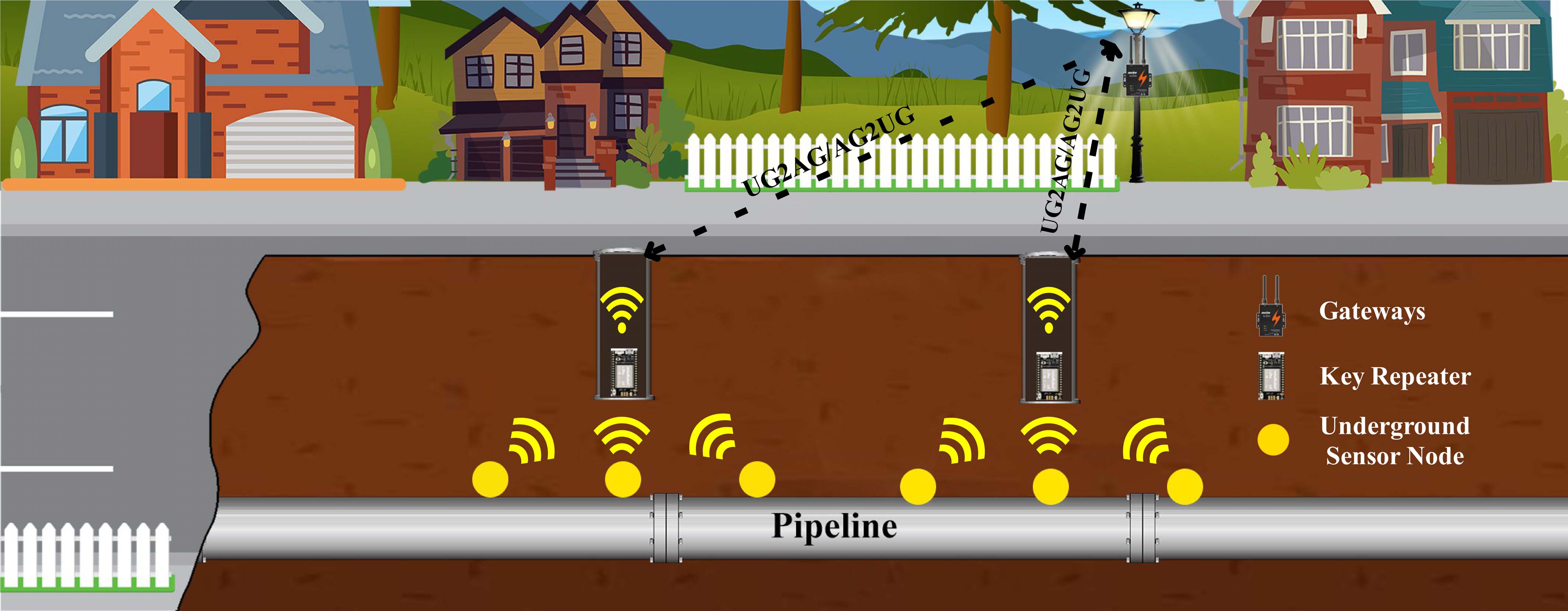

III. UIM‐WUSNs的非回填信道模型

对于非回填称为UG2AG和AG2UG链路,传播损耗主要由三个因素造成:(a)L T R,即沿钻孔壁在空气‐土壤界面因多次折射引起的总衰减;(b)La,空气中的衰减;以及(c)−10logχ 2,由多径衰落效应引起的路径损耗。在UIM‐WUSNs应用中,分层介质[8],或本例中的钻孔覆盖层的衰减Ls,应在建立通用路径损耗模型时予以考虑。

非回填信道模型如图2所示。图中所示的距离参数包括:ha,地面设备天线的高度;dinternode,水平节点间距;hu,地下中继器的埋深;dr,地下中继器/节点到钻孔壁的距离;θi,在空气‐土壤界面每次反射的入射角;dag,地面传播距离;以及dug=[2dr/ cos(θi)]{[(hu −drtan(θi)]/[2dr tan(θi)]}+dr/cos(θi),钻孔内多径反射路径的总长度。根据弗里斯方程[32], ,接收机处的接收信号强度Pr以dBm表示为:

$$

Pr= Pt+ Gt+ Gr+ Lcable -[La(dag+dug)+L T R(εh′u)+ Ls −10 logχ2], (1)

$$

其中,Pt为发射功率,Gt和Gr分别为发射机和接收机的天线增益,Lcable为发射机和接收机的总电缆损耗,在本实验中可忽略不计,因为天线直接连接到收发器。La包括空气中地上和地下损耗,可表示为[32]:

$$

La(dag+ dug)= −147.56+ 10η log(dag+ dug)+ 20 log f, (2)

$$

其中f为以Hz为单位的工作频率。空气中的衰减系数η应根据传播环境的影响通过经验方法确定。在空气中的这部分损耗中,需注意我们还包含了参考距离d处的路径损耗0。此外,由于在典型的混合WUSN拓扑结构[18]中,地面接收机靠近地面,η还受到沿空气‐土壤界面扩散[21]的影响。

电磁波沿钻孔壁传播时会发生多次折射。值得注意的是,由于不同深度的土壤特性各不相同,L T R需要分层估算。因此,从空气到土壤的多次折射总路径损耗,L T R,可根据下页底部的公式(3)计算,该公式适用于我们的特定现场测试,并可推广至任意探测深度。在公式(3)中,n = [ u − r θi][2 r θi](hdtan()/dtan()表示地下空气‐土壤界面的反射次数。单次折射/反射的衰减,LSR,可通过[16]计算:

$$

L SR(ε′ h u )= 10 log(cosθi+ √ε′ h u − sin2 θi)^2 / (4 cosθi√ε′ h u − sin2 θi), (4)

$$

其中,θi被设定为固定的入射角,而深度范围ε′ h u ,内相对介电常数的实部可通过在[33]中开发的基于矿物学的土壤介电模型(MBSDM)获得。与传统的佩普林斯基模型[34]相比,该模型在我们的潮湿土壤条件下更加准确且易于使用。此外,由于MBSDM适用于多种土壤类型,因此仅需工作频率、体积含水量(VWC)和黏粒百分比即可计算ε′ h u。

分层介质的总损耗,Ls,为[12],[15]:

$$

Ls= \sum_{m=0}^{M−1} Lm (5) Lm= 8.69αdl−m, (6)

$$

其中Lm表示在mth层中的路径损耗,α为衰减系数,d l−m为mth层的厚度。α的值取决于该层介质的介电常数[35]。

由于实验是在空旷的草地上进行的,因此本研究中可以忽略多径衰落效应。然而,为了使我们提出的信道模型具有通用性并适用于城市环境,地面上的路径仍然包含了多径衰落信道。它通常被建模为瑞利衰落分布的随机变量χ信道,其概率密度函数定义为:

$$

f(χ)= χ σ^2_R e^{−χ^2/2σ^2_R}, (7)

$$

其中σR是水下无线传感器网络中需要通过实验经验确定的瑞利分布参数。

IV. 测量实验设置

为了表征非回填地下到地面(UG2AG)和地面到地下(AG2UG)通信的链路质量,并验证我们提出的半经验信道模型的有效性,我们在同济大学嘉定校区的开阔草地上设计并开展了多次实验。我们记录了射频收发器上可获取的三个指标(接收信号强度指示RSSI、信噪比SNR和PDR),以确定LoRa的通信性能。需要注意的是,LoRa的传播能力和能耗可通过其四个物理层(PHY)参数进一步精细调节:发射功率(TP)、扩频因子(SF)、带宽(BW)和编码率(CR)[36]。

A. LoRa平台配置

在节点间无线通信中,使用了集成LoRa SX1278的收发器来测量接收信号强度指示、信噪比和PDR。所用的LoRa收发器配备了一个2.15分贝各向同性(dBi)的单极天线,并在433 MHz频率下工作;其他物理层参数配置列于表I中。此外,链路质量指标可以实时显示在扩展板的OLED屏幕上,便于记录。

| 参数 | 值 |

|---|---|

| 工作频率 | 433 MHz |

| 发射功率 (TP) | 20 dBm |

| 扩频因子 (SF) | 12 |

| 带宽 (BW) | 125 kHz |

| 编码率 (CR) | 4/5 |

表I LoRa收发器设备的参数配置

B. 土壤特性

为了验证所提出的信道模型并评估链路质量特性,从土壤中采集了样本在沿节点间连线的两个不同钻孔处设置了测试场地,以避免实验的偶然性。不同埋深下的体积含水量范围和颗粒大小分布如表II所示。这些结果由一家专业的土壤分析公司提供[37]。需要注意的是,地下多次折射损耗是基于不同深度的土壤特性估算的,其中使用了表II中的平均值。此外,由于土壤介电常数在0◦至40◦[38]范围内的环境温度下几乎不受影响,因此本研究中忽略了土壤热特性对地下链路质量的影响。

| 埋深 (m) | 体积含水量 (%) | 黏粒 (%) | 粉粒 (%) | 砂粒 (%) |

|---|---|---|---|---|

| 0.2 | 25.3 | 18.5 | 35.2 | 46.3 |

| 0.4 | 22.1 | 19.8 | 33.7 | 46.5 |

| 0.6 | 19.6 | 21.0 | 32.4 | 46.6 |

| 0.8 | 17.8 | 22.3 | 31.1 | 46.6 |

表II 土壤样品分析结果

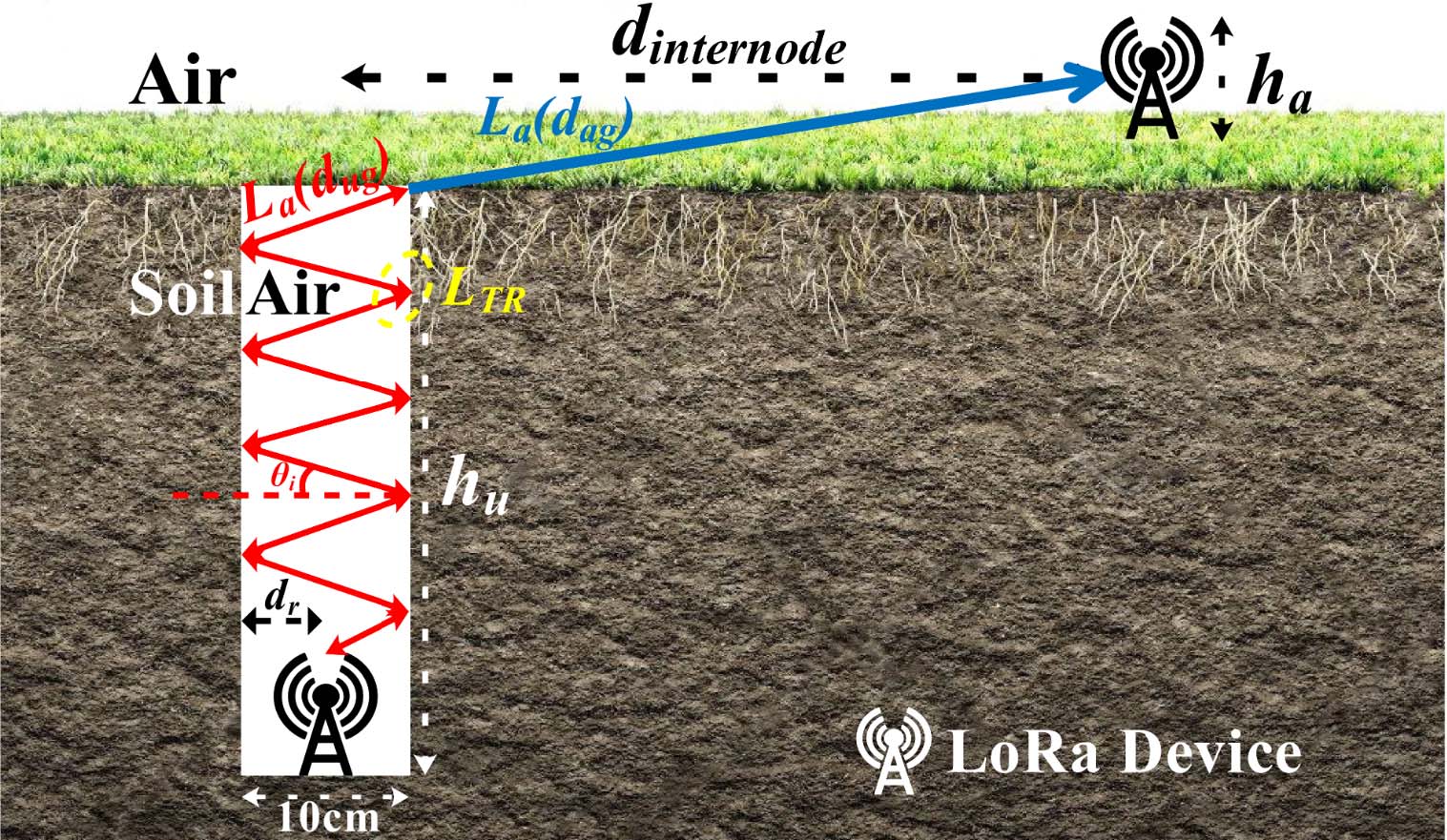

C. 实验协议

测试场地如图3所示。使用了两个由3.7‐V锂电池供电的LoRa设备;其中一个设备放置在地面上方,另一个放置在未回填的钻孔底部。埋深分别为0.2米、0.4米、0.6米和0.8米,其中埋深是从天线顶部测量到地表的距离。

$$

LT R(ε′ h u )=

\begin{cases}

(n+ 1) ∗LSR(ε′ 0.2 ) & \text{如果 } h u = 0.2 m \

(n/2+ 1) ∗LSR(ε′ 0.4 )+(n/2) ∗L SR(ε′ 0.2 ) & \text{如果 } hu = 0.4 米 \

(n/3+ 1) ∗LSR(ε′ 0.6)+(n/3) ∗LSR(ε′ 0.4)+(n/3) ∗LSR(ε′ 0.2 ) & \text{如果 } h u= 0.6米 \

(n/4+ 1) ∗LSR(ε′ 0.8 )+(n/4) ∗L SR(ε′ 0.6 )+(n/4) ∗L SR(ε′ 0.4 )+(n/4) ∗L SR(ε′ 0.2 ) & \text{如果 } h u = 0.8 m

\end{cases}

(3)

$$

在每个埋深下,于不同的节点间距离进行了地下到地面(UG2AG)和地面到地下(AG2UG)实验。

数据包由8字节前导码、16字节有效载荷、循环冗余校验(CRC)和显式头部组成。每次数据包传输之间配置了1000毫秒的延迟时间。每次实验采用三组测试,每组发送100个数据包,即总共发送300个数据包。记录地面设备正确接收到的数据包数量,以及每个数据包的接收信号强度指示(RSSI)和信噪比(SNR)(从射频芯片寄存器读取)。将这些读数取平均值后显示在OLED屏幕上。最后,PDR通过以4/5的码率(CR)成功接收到的数据包数量除以300计算得出。

为了测试回填对链路质量特性的影响,进行了回填地下到地面信道以及地面到地下通信的测量。在地面到地下通信中,地上节点作为发射机,地下接收器记录接收到的数据包信息。为了避免每次测试后挖掘地下节点进行数据读取,将地下设备配置为在地面LoRa设备发送完所有数据包后,将地面到地下链路质量的统计结果发回。该消息被多次发送以确保成功记录。

V. 实验结果与讨论

A. 非回填通道的模型验证

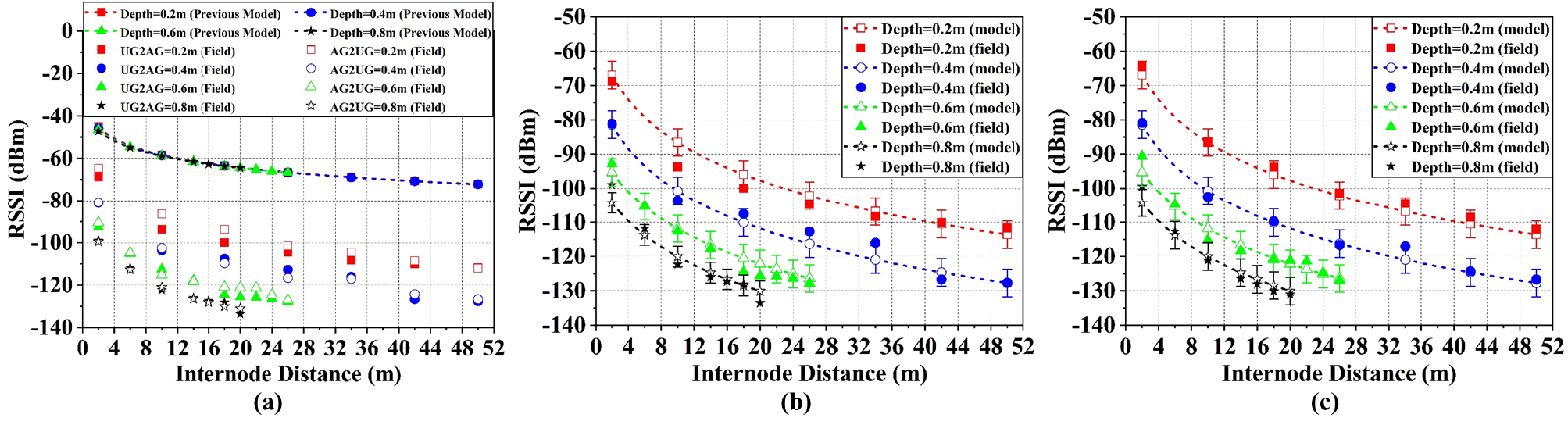

在本节中,实现了公式(1)中的信道模型,并将其与实验结果进行了比较。考虑到天线匹配损耗,公式(1)中的Gt和Gr被设置为1 dBi,ha的值被设置为15厘米。在这种非回填场景中,由分层介质引起的衰减可以忽略不计。因此,总路径损耗主要由两部分组成:空气中的衰减La以及沿空气‐土壤界面的多次折射损耗L T R。通过最小均方误差(MMSE)估计,在公式(2)中得到空气衰减指数η的经验估计值为3.7。值得注意的是,η的较高值(在空气中大于2)可能是由于周围环境以及空气‐土壤界面处的反射、折射和散射所导致的。由于路径损耗的构成对于未回填的地下到地面和地面到地下的链路是相同的,因此我们提出的信道模型应能同时为这两类链路提供无线通信的估计。

文献[12]中提出的先前模型以及我们开发的信道模型与实测的RSSI(表示300个接收数据包的平均RSSI)一起在图4中展示。从图4(a)可以看出,先前模型严重低估了实际路径损耗,因为它仅考虑了空气中衰减。图4(b)和图4(c)表明,我们的路径损耗模型能够以非常低的误差(MSE=6.81)捕捉非回填UG2AG/AG2UG特性,并展示了信号强度随埋深和节点间距离增加而衰减的情况。此外,在重复测量过程中VWC的变化导致模拟RSSI存在较小的不确定性。总体而言,评估结果进一步验证了两条链路的路径损耗组件是相同的。

之前的模型 [12], (b) 所提出的UG2AG信道模型,以及 (c) 所提出的AG2UG信道模型。)

之前的模型 [12], (b) 所提出的UG2AG信道模型,以及 (c) 所提出的AG2UG信道模型。)

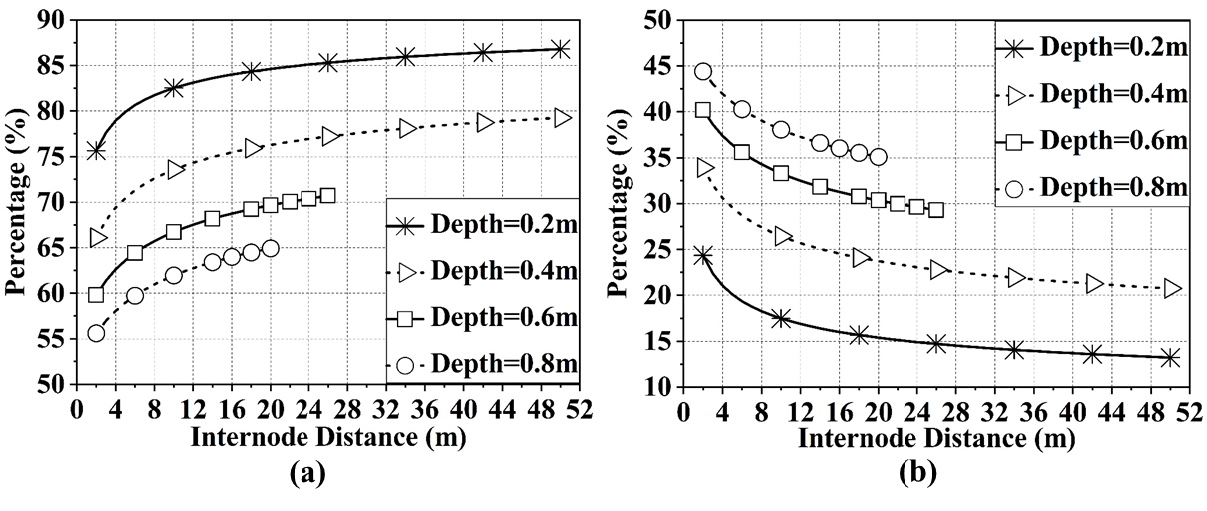

空气衰减和(b) LTR。)

空气衰减和(b) LTR。)

总路径损耗中各损耗成分的占比在图5中展示,以说明非回填无线通信机制。如图5(a)和5(b)所示,随着节点间距增大,La的占比增加,而L T R的占比减小。对于未回填的地下到地面和地下到地面链路而言,埋深越大,L T R的占比增加,La的占比减小。电磁波在钻孔中传播时,其路径损耗不仅包括空气中衰减,还包括沿钻孔壁空气‐土壤界面处较高的折射损耗。此外,反射次数随着较大的埋深意味着地下传播中更高的折射损耗和空气衰减。另一方面,从公式(3)可以看出,折射损耗主要由介电常数ε′决定,而介电常数主要取决于体积含水量、波频率和土壤特性。由于体积含水量在埋深范围内发生变化,L T R在hu= 0.2 m到hu= 0.8 m之间波动,如图5(b)所示,这最终影响了非回填的地下到地面和地面到地下链路的链路质量特性。总之,所提出的路径损耗模型为非回填无线通信提供了准确的估计,其中需要根据不同埋深层的土壤特性分层考虑并计算多次折射损耗。

B. 非回填链路质量分析

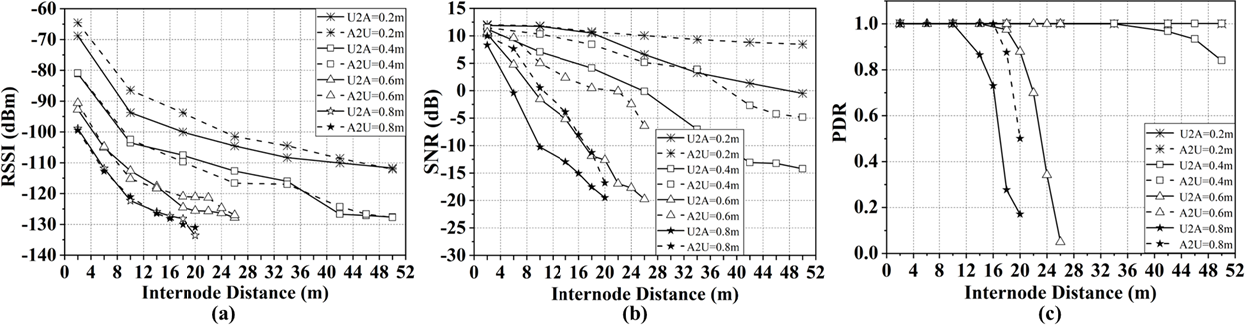

不同埋深下测量的RSSI、SNR和PDR值随水平节点间距离的变化分别如图6(a–c)所示。正如预期,节点间距增加会降低链路质量,导致RSSI、SNR和PDR下降。对于非回填UG2AG/AG2UG通信,更大的埋深会增加空气‐土壤界面处的折射损耗,从而导致更差的链路质量,因此SNR更差、PDR更低。有趣的是,如下文分析所示,非回填UG2AG和AG2UG链路在任一方向上的信号强度表现出对称性,如图6(a)所示。

接收信号强度指示, (b) 信噪比,以及 (c) 不同埋深(0.2米、0.4米、0.6米和0.8米)及不同节点间距离下的PDR。)

接收信号强度指示, (b) 信噪比,以及 (c) 不同埋深(0.2米、0.4米、0.6米和0.8米)及不同节点间距离下的PDR。)

首先,我们将对称区域定义为UG2AG链路的RSSI与AG2UG链路的RSSI相差不超过10 dBm的节点间距范围[25]。为了确定这种对称性,在0.2米、0.4米、0.6米和0.8米的埋深下,对UG2AG和AG2UG链路在最大通信范围内进行了成对比较。在此区域内,UG2AG和AG2UG链路的RSSI值之间的最大差异为7.27 dBm(<10 dBm)。该结果强调了UG2AG与AG2UG链路之间的对称性,并表明两个信道中的总路径损耗组成相似。因此,我们提出的信道模型适用于非回填UG2AG/AG2UG信道。

尽管在不同深度下,两条链路的接收信号强度指示值较为接近,但从图6(b)和6(c)可以看出,地下到地面链路的信噪比比地面到地下链路差,所有埋深条件下,导致链路质量更差。与RSSI指标相比,SNR能够将目标信号与其他辐射源分离,并评估其对链路质量的影响[39]。例如,对于两条非回填链路,平均RSSI与PDR以及平均SNR与PDR之间的皮尔逊相关系数分别计算为0.48和0.71。该结果表明,SNR能够更好地反映实际链路质量,可能是估计PDR的更优指标。众所周知,LoRa技术工作在免许可的ISM频段[40]。因此,LoRa设备常常受到不同类型电磁干扰的影响,尤其是来自其他工作频段接近LoRa网络的网络的干扰。已有多种解决方案在[41],[42]中被提出,以减轻LoRa网络中的干扰影响。

从[43],[44]可以看出,LoRa在土壤中的传播性能远强于传统的无线通信技术。从图6(c)中明显可见,在我们的现场测试中,LoRa技术在埋深0.4米时可实现约42米的传播范围,并具有高链路质量(PDR>0.9)。另一方面,在1.05米深度处的UG2AG链路传播范围极限也进行了测试(未在图6(c)中显示),但在节点间距为5米时通信完全中断。必须指出的是,这种情况发生在埋深非常大的恶劣条件下,表明存在显著的地下折射损耗。此外,我们的UG2AG和AG2UG测试中的信号传播依赖于天线的非理想辐射模式,这也可能导致各向异性行为和接收信号电平较差。因此,应优先选用定向天线,以在不增加传输能耗的情况下改善地面接收器的信号质量[25]。总体而言,我们发现通过采用LoRa无线通信技术,可在非回填场景中实现更长的传播距离,这可能有助于改善UIM‐WUSNs中的部署策略和能效。

C. 回填对链路质量的影响

最后,回填的影响讨论了对地下到地面/地面到地下链路性能的影响。与非回填场景相比,回填通信是明显不同的,因为电磁波完全通过地下土壤传播。在相同的埋深下,也进行了回填实验以测试地下到地面/地面到地下通信。由于回填和非回填实验是在同一钻孔中进行的,因此回填实验中的土壤特性保持不变,如表II所示。

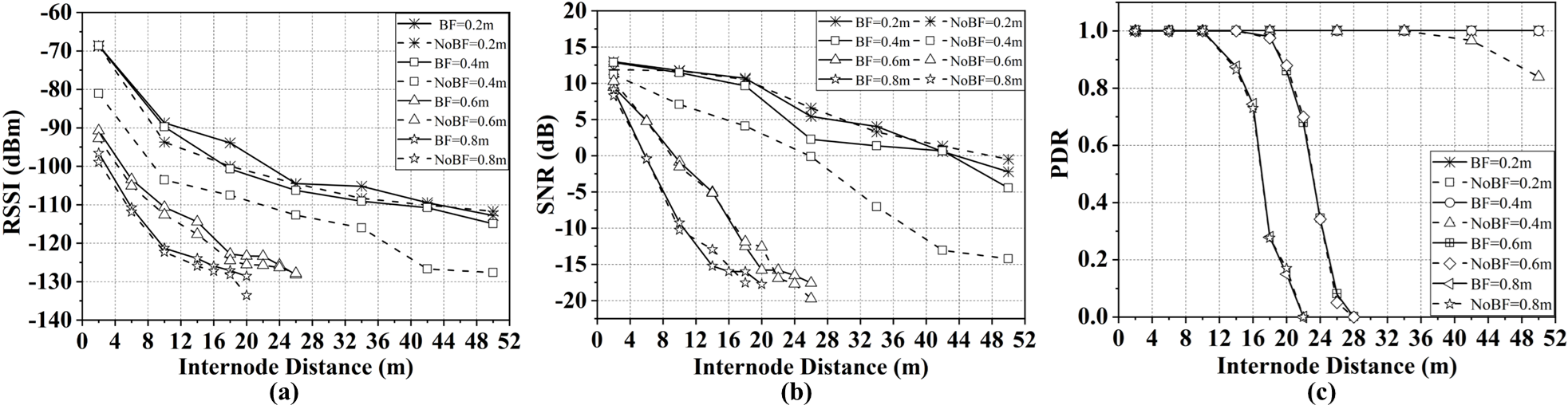

1) UG2AG信道 :在图7(a–c)中,我们分别比较了回填实验与非回填实验中UG2AG通信的实测接收信号强度指示、信噪比和PDR。令人惊讶的是,总体而言,回填实验中的接收信号强度指示和信噪比值恰好接近于未回填实验中的相应值。因此,在图6(c)中可以观察到,在不同节点间距离下,这两个实验具有相似的PDR。这些结果表明,由多次在非回填UG2AG通信中,折射在整个损耗机制中可能相当显著。钻孔完成后,我们立即进行了UG2AG测试,此时0.2米深度处的回填土壤由于富含草根而较为湿润,其VWC甚至高于表II中的数值。这导致在0.2米深度处的RSSI读数较低,如图7(a)所示。这与[9],[25]研究中的发现一致,即土壤湿度对信号在土壤中的传播质量有显著影响,并且更湿润的土壤会恶化通信性能。该结果还表明,相较于非回填情况,回填情况对土壤特性更为敏感。相比之下,非回填地下到地面链路的地下衰减主要受空气‐土壤界面折射的影响,而折射与入射角和土壤介电常数相关。因此,在建立土壤中的无线通信信道模型时,始终需要考虑不同埋深下的土壤特性[24]。

接收信号强度指示, (b) 信噪比,以及 (c) 不同埋深(0.2米、0.4米、0.6米和0.8米)及不同节点间距离下的 PDR。(BF是回填的缩写,NoBF是非回填的缩写。))

接收信号强度指示, (b) 信噪比,以及 (c) 不同埋深(0.2米、0.4米、0.6米和0.8米)及不同节点间距离下的 PDR。(BF是回填的缩写,NoBF是非回填的缩写。))

2) AG2UG信道 :图8(a–c)显示了AG2UG信道的回填和非回填链路质量指标。可以看出,当埋深小于0.4米时,回填链路与非回填链路的所有链路质量指标相似。在埋深大于0.4米后,回填链路的RSSI和SNR均低于非回填情况。众所周知,当电磁波从介电常数较低的介质(空气)传播到介电常数较高的介质(土壤)时,会导致波发生强烈的反射和折射。因此,与回填地下到地面通信相比,回填地面到地下通信在空气‐土壤界面处会产生额外的衰减。此外,在较大埋深下,地下根系和石块引起的多径衰落对回填AG2UG链路的影响尤为显著。因此,可以观察到在0.4米以下,回填通信路径的RSSI和SNR方差更大。另外,当埋深为0.6米时,回填AG2UG信道的RSSI在连接范围超过10米后变得相对稳定,但PDR急剧下降。这表明RSSI并不能当链路质量接近接收机灵敏度或处于过渡区域[45]时,PDR是一种可靠的链路质量指标。另一方面,信噪比可以更准确地预测PDR,并反映实际的链路性能。

接收信号强度指示, (b) 信噪比,以及 (c) 不同埋深(0.2米、0.4米和0.6米)和不同节点间距下的PDR。(BF是回填的缩写,NoBF是非回填的缩写。))

接收信号强度指示, (b) 信噪比,以及 (c) 不同埋深(0.2米、0.4米和0.6米)和不同节点间距下的PDR。(BF是回填的缩写,NoBF是非回填的缩写。))

3) 地下到地面和地面到地下信道的总结 :以往研究表明,埋深对地下环境中信号传播具有显著影响,且节点间距受到土壤复杂性的严重限制[11],[24]。我们关于回填条件下通信的现场实验结果表明,在0.4米深度下,使用LoRa技术可在超过50米的节点间距实现高质量(PDR>0.9)的地下到地面和地面到地下链路,相较于传统无线通信技术有显著提升[9],[25]。此外,在相同埋深的非回填路径条件下,可在约42米距离建立稳定的地下到地面/地面到地下连接。从回填与非回填链路质量的对比结果可以看出,由于土壤‐空气和空气‐土壤界面处反射和折射的影响,回填实验中表现出非单调的链路不对称行为[23],[25],,这与非回填链路特性有很大不同。

VI. 结论与未来工作

在本研究中,非回填场景下链路质量的表征了UIM‐WUSNs中的UG2AG和AG2UG链路。首先,提出了一种非回填信道模型,并通过现场数据验证,以准确估计链路质量,从而显著提高地下中继器在非回填场景中的部署效率和能效[17],[46]。随后,在现场评估了埋深和节点间距对非回填通信性能的影响。实验结果显示UG2AG与AG2UG信道之间存在链路对称性,但随着埋深增加和节点间距离增大,链路质量下降,这不仅由于空气中衰减的增加,还因为沿钻孔壁多次折射引起的损耗增大。得益于LoRa无线通信技术,在0.4米的埋深下,通信距离可达42米,并实现高链路质量(PDR>90%)。此外,回填信道相较于非回填信道在不同埋深下对土壤特性更为敏感。我们对现场采集的链路质量数据的分析还表明,SNR比RSSI更能准确指示PDR。最后,回填与非回填场景下的链路质量可作为开发新型WUSNs通信协议的基础模块,使其在动态环境条件下对信道对称性和不对称性行为具有更强的鲁棒性。

对于UIM‐WUSNs的能效以及深层基础设施地下节点的部署,建议在非回填场景中实施所提出的信道模型。此外,中继器的最优传输配置可针对动态地下环境中的当前路径损耗估计进行调整。对于实际的UIM应用,传输策略还应仔细考虑,以平衡连接可靠性和能耗。

1485

1485

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?