无锁相环、支持高数据速率的频率合成器

摘要

基于锁相环的频率合成器一直是实现无线传感器网络(WSN)所用无线电低能量耗散的主要障碍,即使采用占空比循环技术也是如此。这主要是由于频率合成器中的晶体振荡器参考源在其较长的唤醒阶段消耗了大量能量。为解决这一问题,从而充分发挥占空比循环的优势,本文综述了一种基于薄膜体声波谐振器(FBAR)的合成器,其唤醒时间仅需 5 μ秒。此外,与基于锁相环的无线电相比,这些合成器还能支持高数据速率,因而有望提高占空比循环速率,进一步降低平均能量耗散。

1 引言

近年来,无线电技术不断发展,能够实现的最高数据速率持续提高,同时通信过程中的功耗也在不断降低。在2.4 GHz ISM频段,最先进的(SoTA)无线电技术可实现2 Mbps的峰值数据速率,同时消耗5.4毫瓦的功率[1]。但实际上,如此高的峰值数据速率仅在连续通信(如视频流传输)时才需要。

对于无线传感器网络(WSN)等超低功耗(ULP)系统而言,几kbps量级的较低数据速率就已足够。这类系统通常由电池供电,因此需要提高能量自主性。例如,让我们考虑一个无线运动跟踪系统,具有10个自由度(DoF)(三个陀螺仪、三个磁力计、三个加速度计和一个压力传感器)。此类传感器网络需要在消耗10 μW的同时实现10 kbps的数据速率,以延长电池寿命(使用CR2032纽扣电池时,可达到2.5年的使用寿命)。但遗憾的是,能够实现如此低数据速率的无线电设备会额外消耗约1 mW(100μW)的功率。因此,对支持高数据速率的无线电设备进行占空比循环已成为在无线传感器网络(WSN)中实现极低能量耗散的首选技术。

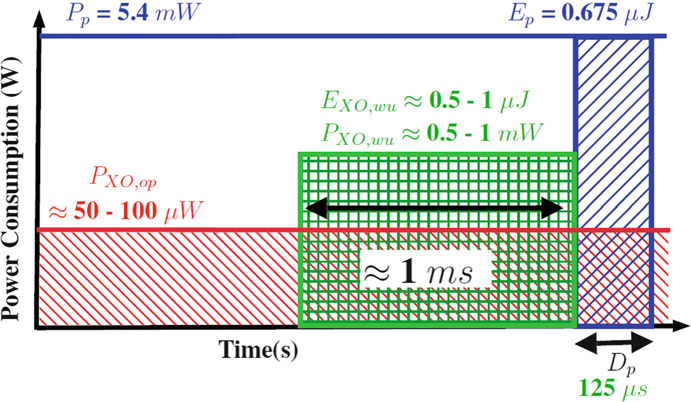

该方法中,无线电设备大部分时间处于睡眠状态,仅间歇性地唤醒,在短时间内以高数据速率传输数据。由于无线电设备大部分时间被关闭(即处于睡眠阶段),从而降低了系统的能量耗散。然而,占空比循环的主要障碍是系统中不可消除的能量开销,其主要来源是基于锁相环(PLL)的频率合成器中所采用的晶体振荡器(XO)参考源。XO在持续工作时消耗约50–100μW的功率,这一数值超过了通信所需的功耗。另一方面,即使对XO进行占空比循环控制,其唤醒时间也需约1 ms,并在此期间消耗约0.5–1 mW的功率,此时无线电设备处于空闲状态,无法进行通信。因此,用于唤醒的这部分能量实际上被浪费了。

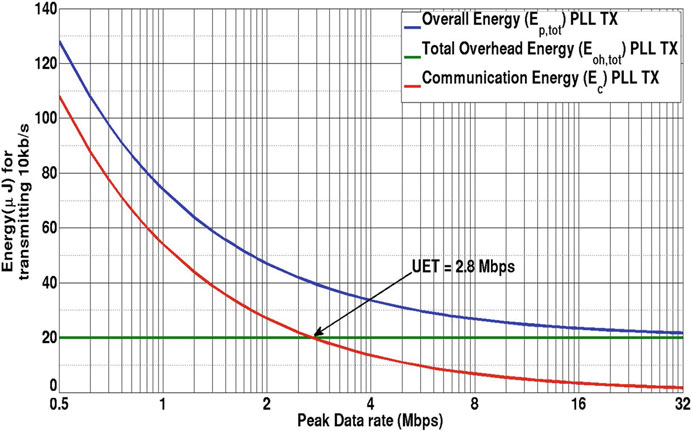

目前常用的衡量最先进无线电设备能效的指标——每比特通信所消耗的能量(Energy/bit)品质因数(FoM),未能计入唤醒期间浪费的能量,因此无法真实反映系统的能效。随着无线电设备所能处理的最大数据速率的提高,传输的数据包持续时间以及通信所消耗的能量均减少,而后者逐渐与XO开销造成的能量浪费相当。图1展示了这一点。

无线电消耗5.4毫瓦发送一个持续时间为125 μ秒的数据包(对应于32字节数 据包:每个自由度2字节,加上前述运动跟踪系统的循环冗余校验和数据包头部)的场景。此处,传输一个数据包所消耗的能量为0.675μ焦耳,而晶体振荡器唤醒期间浪费的能量处于同一数量级(0.5 μ焦耳)。因此,存在通信消耗能量与浪费能量之间的交叉点,称为系统的有用能量阈值(UET),低于该阈值时,任何数据速率的增加预计对实际能效的影响都有限。这在图2中有所展示,该图显示了上述示例(即10 kbps平均数据速率)的能量曲线,并将UET确定为2.8兆比特每秒。

因此,要使向更高峰值数据速率的迁移保持有意义,唯一的方法是缩短用作频率参考的晶体振荡器(XO)的唤醒时间。XO(进而无线电)的唤醒时间与晶体的品质因数(Q因子)成正比。典型的晶体Q值在10⁵数量级,因此需要较长的唤醒时间。因此,需要一种能够短时间内快速唤醒的晶体替代方案。为了实现这种快速唤醒,任何替代方案的Q值都应低于晶体,但同时Q值也不能过低,以免影响合成器的相位噪声性能。薄膜体声波谐振器(FBAR)[2, 3]属于微机械谐振器类别,为这一问题提供了可行的解决方案,因为其Q因子在500至2000之间,因而具备几μ级别的唤醒时间。此外,FBAR的工作频率在吉赫兹(1至7吉赫兹)范围内,因此适用于这些频率下的无环架构;这有助于实现相比基于锁相环的合成器更高的数据速率。关于FBAR以及基于FBAR的合成器架构演进的更多细节将在后续章节中介绍。

2 薄膜体声波谐振器

薄膜体声波谐振器(FBAR)是一类体声波(BAW)谐振器,因其体积小、高抑制和低插入损耗而被广泛应用于双工器中[4]。它由夹在两个电极之间的压电材料(通常为氮化铝)构成,如图3所示。当在这些电极之间施加电场时,会引起压电材料的机械变形。这会产生沿压电薄膜厚度方向传播的声波(针对特定方向的电场)。由于阻抗失配,声波在薄膜与空气界面处被反射回来。当薄膜厚度等于半波长的整数倍时,前进波和反射波形成驻波。该声波反过来改变压电薄膜内部的电场分布,从而改变器件的电抗。因此,谐振器的电抗随频率变化[5]。该电路的等效电路可用巴特沃斯‐范戴克模型(图4)表示,其结构类似于石英晶体[6]。它包含一个串联RLC电路以及一个并联电容。这导致出现两个谐振频率:一个对应于串联RLC支路(串联谐振),另一个对应于整个谐振器本身(并联或反谐振)。这两个频率之间的关系由以下公式给出:

$$

\omega_s = \frac{1}{\sqrt{L_mC_m}}

$$

$$

\omega_p = \omega_s \sqrt{1 + \frac{C_m}{C_0}} \tag{1}

$$

薄膜体声波谐振器(FBAR)的主要性能参数是有效机电耦合系数$ k_{eff} $和Q因子,后者用于表征谐振器材料中的能量损耗。耦合系数与存储的机械能之比相关,换句话说,即运动支路(串联支路)电流与并联支路电流之比。该耦合系数与谐振频率之间的关系由下式给出:

$$

k^2_{eff} = \frac{\pi^2}{4} \left( \frac{\omega_p - \omega_s}{\omega_p} \right) \tag{2}

$$

因此,耦合系数决定了谐振频率的间隔,从而决定了薄膜体声波谐振器的可调性。薄膜体声波谐振器的耦合系数典型值约为百分之几,Q值的典型范围为500至2000。

3 基于薄膜体声波谐振器的合成器架构

图5描绘了基于FBAR的合成器架构的框图。该架构以一个温度补偿的FBAR DCO开始,提供本振信号,然后通过固定分频比进行分频,生成中频信号,即 $ f_{IF} = f_{LO}/N $;随后,中频信号在混频器中由本振上变频,产生目标频率($ f_{RF} = f_{LO} + f_{IF} $)。信道选择通过调谐FBAR频率实现,以及调整N的值。选择FBAR的中心频率以确保中频谐波杂散落在目标频带之外。例如,当本例中的目标频带为 $ f_{RF} = 2.36–2.5 $ GHz,且所处理的信道位于2.36 GHz时,若选择 $ f_{LO} $ 大于或等于2.2 GHz,则二次谐波中频杂散将位于 ≥2.5 GHz频率处,该频率处于工业、科学和医疗频段内。因此,对本振的约束条件为 $ f_{LO} < 2.2 $ GHz。如果该合成器用于发射机(TX),则可通过改变数字控制振荡器频率来实现调制。

用于产生中频的分频器采用相位切换分频器(PSD)实现,其分频步长为0.2。这是由于可用的FBAR调谐范围有限,需覆盖给定频段内的所有信道。

使用该合成器架构的任何数字控制振荡器必须满足公式(3)所给出的条件,以确保能够合成给定频段内所有信道对应的中心频率:

$$

\Delta f_t \geq \frac{k \cdot f_{LO}}{N_L^2} + \frac{(k + 1)}{N_L} \cdot k \tag{3}

$$

其中 $ \Delta f_t $ 为FBAR所需的调谐范围,$ N_L $ 为中频生成所需的最低分频比(对应最高中频),k为分频比步长。例如,在前述示例中,若 $ f_{LO} $ 为2.2 GHz,目标是覆盖2.36–2.5 GHz频带,则最低分频比 $ N_L $ 为7.33(当 $ f_{RF} = 2.5 $ GHz且 $ f_{IF} = 300 $ MHz时)。若使用步长k = 1的分频器,根据(1)式,覆盖所有信道所需的调谐范围为 $ \Delta f_t = 31.6 $ MHz。这对于FBAR而言无法实现,因此该架构不适合覆盖宽频率范围。这正是文献[3]中提出的合成器存在的问题。此外,还需分配部分调谐范围(约±1%)以补偿FBAR的工艺与电压变化[7]。在完成信道覆盖和工艺与电压变化的调谐分配后,剩余的调谐范围可用于调制(在发射机情况下)。因此,缓解这一调谐瓶颈并提高最大可能数据速率的唯一方法是减小(1)式中的k值。这一点已通过使用分频比步长为0.2的相位切换分频器实现,使覆盖整个2.36–2.5 GHz频带所需的调谐范围降低至 $ \Delta f_t = 7 $ MHz,该值处于FBAR标称调谐范围的数量级[8]。

因此,对于调制指数固定的典型频移键控调制,薄膜体声波谐振器的调谐范围决定了发射机在能够覆盖目标频带内所有信道的同时可实现的最大数据速率。该最大数据速率由以下公式给出:

$$

\text{Max: Data Rate(all channel coverage)} = \frac{(TR - PV)\cdot \Delta f_t}{MI} \tag{4}

$$

其中TR为最大可用FBAR调谐范围,PV为工艺和电压变化所需的调谐范围,MI为FSK调制指数。数据速率可以超过公式(4)中给出的值,但在这种情况下只能寻址少数几个频率在信道。讨论完合成器的系统级考虑后,以下各小节将介绍不同的合成器模块。

3.1 FBAR DCO

FBAR DCO具有提供低相位噪声本振信号以及快速唤醒的优势[9]。图6展示了FBAR DCO的晶体管级原理图。该DCO采用互补结构实现,以使功耗降低一半[10]。它由两个交叉耦合对组成,提供负电导以补偿FBAR中的能量损耗。为了避免电路在启动时发生闩锁效应,交叉耦合对在其源极通过由两个NMOS晶体管(M3和M4)提供的共模反馈实现,位于NMOS交叉耦合对下方。该电路还包括基于PTAT电流参考概念的幅度调节环路(M5–M7)[11]。一个包含31对耗尽/反型MOS电容器的阵列对DCO进行粗调谐。通过改变PSD的分频比也可实现粗调谐。DCO还具有另外三个由7位二阶ΣΔ调制器输出驱动的MOS电容,用于实现细调谐。这两种调谐机制在图6中collectively表示为Ctune。该合成器的频率分辨率约为0.9 ppm,最大调谐范围由谐振器本身决定。

3.2 相位切换分频器、混频器和功率放大器

PSD框图如图7所示。它由一个五级环形振荡器(ILRO)组成,该振荡器被注入锁定到FBAR DCO。该环形振荡器在本振频率下产生五个相位,各相位在时间上相隔0.2/fLO。相位切换分频器(PSD)还包含一个有限状态机(FSM),生成选择信号,每个选择信号对应ILRO(注入锁定振荡器)中的一个相位信号。选择信号利用相位信号的边沿进行重新同步,随后在相位组合器中将选择信号与其对应的相位信号相乘。生成的信号通过或门进行叠加。该叠加信号随后输入至一个整数分频器,该分频器设置为对所需分频比取最近的整数进行分频。该整数分频器的输出即为所需的中频信号,同时也作为有限状态机的时钟信号。混频器采用单平衡Gilbert单元实现,并在2.44 GHz处使用谐振负载以降低合成器的负载。其后接一个C类功率放大器部分,如图8所示。

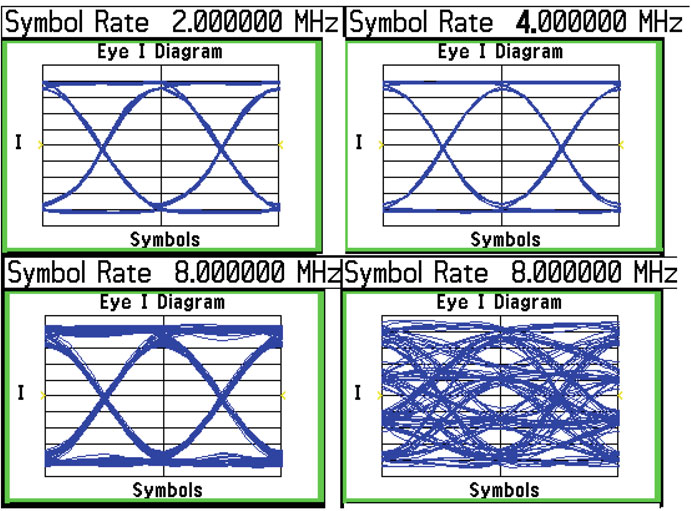

4 测量

该合成器已实现在一个高速数据发射系统中。所使用的薄膜体声波谐振器(FBAR)测得的最大调谐范围为4.9%。在考虑工艺与电压变化以及覆盖整个频段(2.4–2.48 GHz ISM频段)所需的调谐范围后,根据(4)计算得出最大可达数据速率为12 Mbps(FSK)。如果仅需覆盖少数特定信道,则此数值可提升至16 Mbps。高数据速率的眼图如图9所示。

发射机的频率捷变能力如图10所示,该图描绘了在调制指数为0.5的1 Mbps FSK下的时域发射机输出随频率的变化。从电流特性可以看出,发射机在唤醒后仅需 5 μs即可开始传输;而合成器本身(FBAR DCO)的启动时间为 2μs。其余电路需要 3μs,在此之后可以看到样本数据模式“0110 1010”。发射机可在 3μs内关闭,同时信道切换也仅需 3μs完成。这种频率捷变能力是该发射机的主要优势之一,因为它使我们能够在 3μs内跳变到频带内的任意信道,同时仍保持为一个窄带系统。

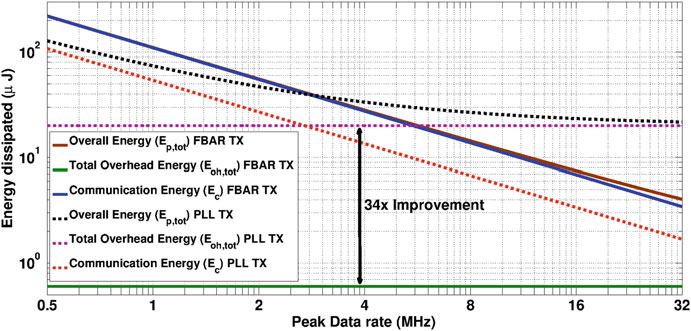

发射机电流消耗为9.2 mA,电源电压为1.2 V。基于此数据,该发射机系统的能耗按引言中的方法计算,并绘制于图11中,其中合成器额外能耗降低至36 纳焦(从1μJ下降),相比基于晶体振荡器的PLL系统提升了 34倍。该对比结果如图11所示,同时展示了总能量损耗指标的改进(7×)。

5 结论

本文介绍了基于FBAR的快速唤醒频率合成器的优势和设计,并给出了其在发射机中的应用。利用FBAR在 3 μs内的快速唤醒特性,该合成器实现了显著的(34×)能量开销降低,同时支持高达16 Mbps的高数据速率。结合快速信道切换能力,该合成器成为无线传感器网络(WSN)和体域网(BAN)等超低功耗系统的理想选择,可最大限度地降低功耗。

666

666

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?