大面积有机太阳能电池用氧化钨阳极缓冲层的低温制备:超声喷雾热解法

摘要

在空气环境中采用低温超声喷雾热解法制备了氧化钨(WO3),并将其用作有机太阳能电池(OSC)的阳极缓冲层(ABL)。研究了WO3过渡金属氧化物材料的特性以及超声喷雾热解过程的机理。结果表明,经超声喷雾热解制备的WO3阳极缓冲层具有低粗糙度、匹配的能级和高导电性,从而实现了高的电荷传输效率并有效抑制了有机太阳能电池中的复合。因此,与基于真空热蒸发WO3的有机太阳能电池相比,采用低温超声喷雾热解WO3阳极缓冲层的器件实现了3.63%的更高功率转换效率。此外,还制备了大面积的全喷涂型有机太阳能电池,其功率转换效率达到~1%。本工作显著增进了对低温处理WO3的制备与应用的理解,并凸显了大面积全喷涂型有机太阳能电池在可持续商业化制造方面的潜力。

关键词

三氧化钨;阳极缓冲层;有机太阳能电池;大面积;超声喷雾热解法

1. 引言

有机太阳能电池(OSCs)效率的持续提升使其成为一种极具前景的光电转换光伏器件[1–3]。近年来,最先进的单结有机太阳能电池功率转换效率(PCE)已接近12.4%[4]。为了获得高效率的有机太阳能电池,已发展出多种方法,如材料开发[5–7]、形貌控制[8–11]和器件工程[4,12–14]。众所周知,在活性层与电极之间插入合适的界面缓冲层可显著提高有机太阳能电池的性能。该界面缓冲层有助于提高电荷转移效率,防止光生载流子发生非期望的复合,并对电极进行修饰[15]。

在有机太阳能电池(OSC)领域,界面缓冲层包括阴极缓冲层和阳极缓冲层(ABL),其中PEDOT:PSS主要被用作阳极缓冲层。然而,PEDOT:PSS具有吸湿性和酸性,会导致器件稳定性下降[16]。

为解决这一问题,可采用过渡金属氧化物作为替代材料,例如三氧化钼(MoO3)[16–18]、五氧化二钒(V2O5)[19–21]、氧化镍(NiO)[22,23]和三氧化钨(WO3)[24–28]已被选作有前景的空穴传输层(ABLs)以替代PEDOT:PSS,因其具有优异的电荷传输能力和稳定性。然而,大多数应用于有机太阳能电池的过渡金属氧化物缓冲层是通过真空热蒸发技术[16–18,28]或需高温退火的溶胶‐凝胶法[29–31]制备的,导致能耗增加且生产速度较低。此外,由于在退火所需的高基底温度下,部分原材料甚至无法溶解,因此通过溶液法尤其是在活性层上沉积无机缓冲材料更加困难。

这些是过渡金属氧化物在有机太阳能电池(OSC)进一步工业应用中的局限性。因此,实现溶液法制备的有机太阳能电池的商业化路径至关重要。器件制备方法的发展应与高产量的卷对卷(R2R)加工技术相兼容[32]。其中,超声波喷涂热解(USP)法因其易于扩展且可在空气中制备高质量的多晶金属氧化物薄膜,完全满足这些要求。此外,超声喷涂法无需长时间的热退火或额外的合成步骤[33],已成功沉积了多种作为高效传输层的金属氧化物薄膜,如氧化锌(ZnO)[34]、三氧化钼(MoO3)[35]和三氧化钨(WO3)[36,37]。然而,这些WO3的制备方法需要较高的退火温度(超过250°C)。

在本研究中,我们采用了一种低分解温度的钨酸铵(AT)((NH4)10W12O41)溶液作为前驱体,通过水基溶液直接利用超声喷涂法沉积在活性层上,获得过渡金属氧化物WO3薄膜,并制备了大部分为喷涂型的有机太阳能电池(不含电极)。为了阐明喷涂型WO3(S‐WO3)空穴传输层(ABLs)电荷传输能力的提升,研究了S‐WO3的成分、形貌、导电性和结晶度等性质。同时讨论了等效电路模型、阻抗分析以及超声喷雾涂层膜的机理。此外,对基于不同前驱体溶液浓度的有机太阳能电池进行了优化。

为了说明超声喷涂法的优势以及S‐WO3作为空穴传输层(ABLs)的潜力,我们选择采用蒸发法制备的WO3(E‐WO3)有机太阳能电池作为对照组,因为蒸发法是制备WO3薄膜的一种常规技术。基于S‐WO3空穴传输层(ABLs)的器件性能显示,功率转换效率从3.2%提高到了3.6%。结果表明,这种溶液处理的WO3是制备高效有机太阳能电池的一种有前景的阳极界面层。最后,制备了基于S‐WO3空穴传输层(ABLs)的大面积有机太阳能电池器件,以测试大面积全喷涂型有机太阳能电池的应用潜力。

2. 结果与讨论

2.1. WO3薄膜的表征与分析

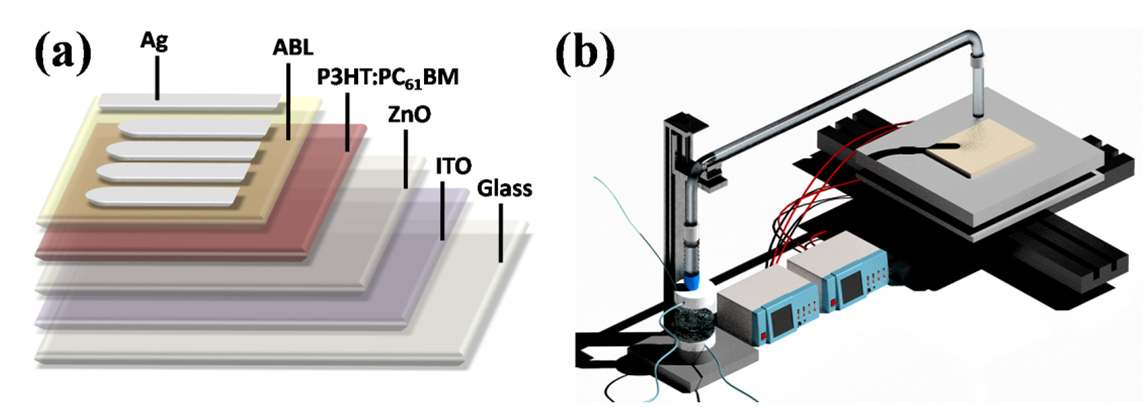

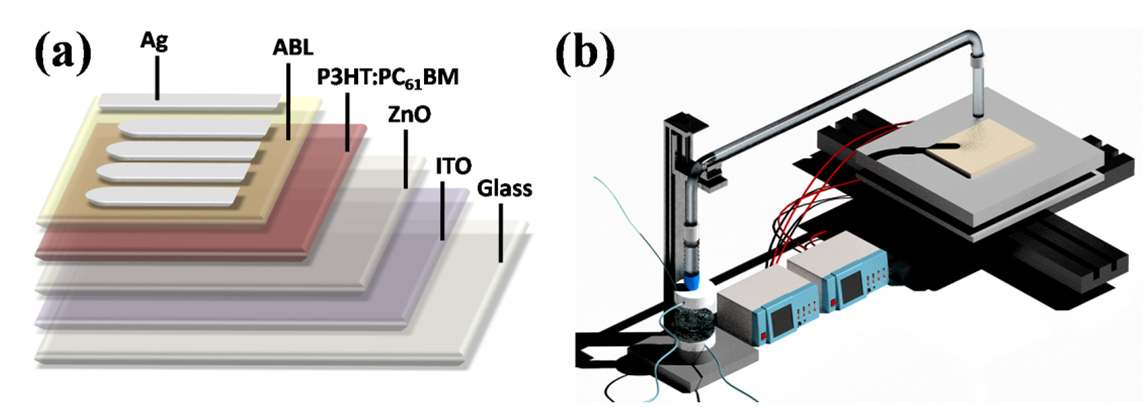

图1a显示了本工作中光伏器件的结构。图1b展示了器件制备装置,该装置由超声波换能器、雾化室、自动X-Y平台、加热块和管件组成。通过前驱体溶液的超声雾化在雾化室内产生雾滴。随后,液滴经由管件传输并沉积到加热块上。喷淋器在驱动X-Y平台带动下沿热板移动,并与基底进行蛇形曲线相对运动。

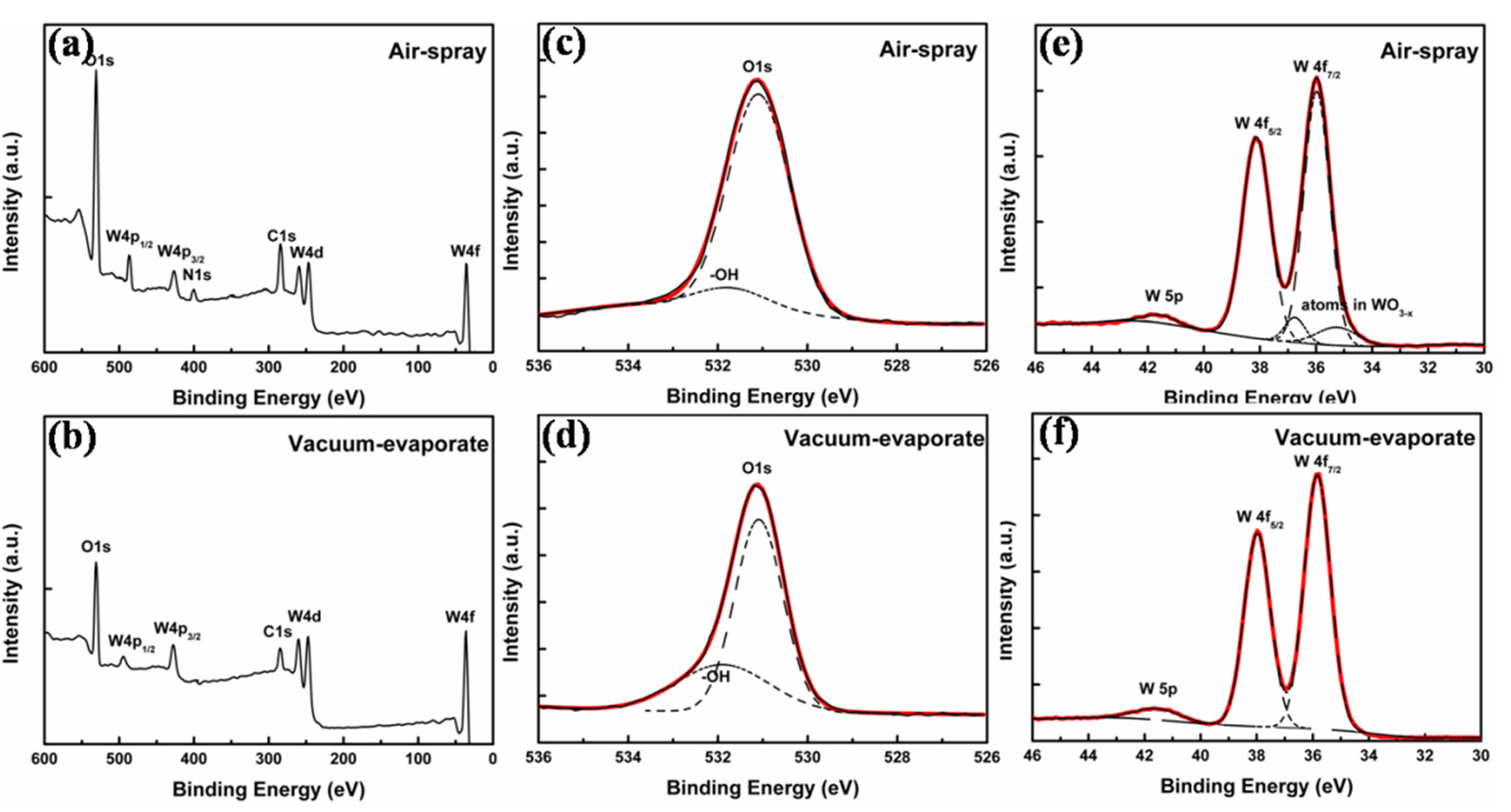

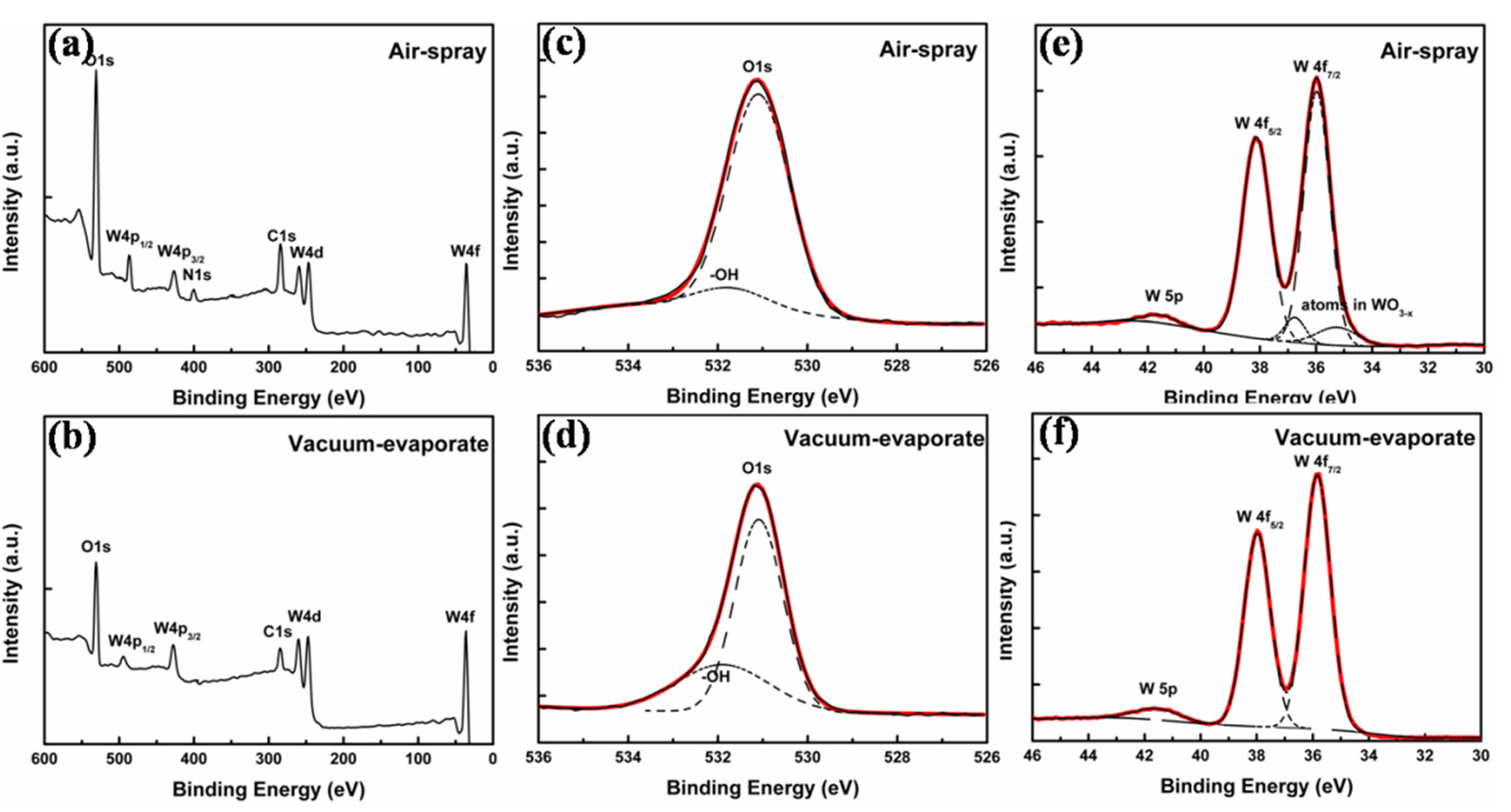

为了分析WO3薄膜的元素成分,采用X射线光电子能谱(XPS)对硅片上S‐WO3和E‐WO3薄膜的表面特性进行了表征。全扫描谱如图2a,b所示。两个样品的氧(1s)和钨(4f)特征峰分别在图2c–f中给出。两个全扫描谱表明,S‐WO3和E‐WO3的化学状态几乎相同,仅在S‐WO3谱中多出一个位于400.0 ± 0.2 eV处的氮1s峰。这也表明AT在80°C下未完全分解。如图3d所示的热重分析(TG)和差示扫描量热法(DSC)数据也显示出相同的结果。在图3d中对于干燥前驱体,80°C时的质量损失为~4.5%,表明干燥前驱体是WO3和AT的混合物。

两个主要的XPS分辨峰归属于W6+的典型双重峰,其结合能W(4f7/2)中心位于36.0 ± 0.2 eV。该双重峰的自旋轨道分裂为2.12 eV,W(4f7/2)与W(4f5/2)的峰强比为4:3。第三个宽峰W(5p3/2)位于~42 eV处。E‐WO3的高分辨率XPS谱仅显示W6+氧化态。具有该氧化态的W原子归属于WO3[38]。在S‐WO3薄膜中,通常在34.6 ± 0.1 eV和36.7 ± 0.1 eV处出现第二个双重峰,用于拟合由于低结合能区域峰的不对称性引起的W6+峰。这表明WO3容易形成缺氧的WO3−x,其氧成分参数x可变。这种氧空位通过引入施主电子态[39,40]显著影响体相的电子输运性能。此外,当S‐WO3薄膜与P3HT:PCBM[41]接触时,金属W的不饱和价态会降低界面的空穴注入势垒。因此,S‐WO3可能具有更优的空穴传输效率比E‐WO3更优。

另一方面,两种WO3样品的O(1s) XPS光谱呈现出不对称的线型,且峰位通过两个组分进行拟合。一个位于531.0 ± 0.1 eV的主要峰对应于W‐O键,另一个位于532.5 ± 0.1 eV的峰则归因于大气污染或结晶水[42–44]引起的‐OH基团。显然,S‐WO3中的氧化物杂质较少。

然后,采用紫外光电子能谱(UPS)来探测S‐WO3的电子特性,如图3a所示。我们测定了ITO/ZnO/P3HT/S‐WO3中S‐WO的功函数。在紫外光电子能谱(UPS)测量中,于ITO/ZnO/P3HT基底上制备了10 nm厚的S‐WO3薄膜。UPS测量使用He I(21.2 eV)放电灯(AXIS–NOVA系统,Kratos,曼彻斯特,英国)进行,样品置于高真空腔室内。

功函数(WF)通过以下公式(1)由UPS数据计算得出:

$$

WF = h\nu + E_{cutoff} - E_{Fermi}

$$

其中hν(21.2 eV) 是入射光子能量,$E_{cutoff}$(16.1 eV) 是高结合能截止值,而 $E_{Fermi}$(0.2 eV) 是价带。因此,S‐WO3的功函数为5.3 eV。该值远低于公认的WO3的功函数(6.7 eV),这是由于有机薄膜[45]中的电子转移诱导形成了界面偶极所致。我们认为,较低的功函数值能更好地描述S‐WO3的特性,更适用于有机太阳能电池(OSC)器件中的S‐WO3。此外,如图3b所示,S‐WO3的匹配WF值能够与给体[46]形成欧姆接触,从而增强内建电场。这有利于提高电荷提取效率并减少复合损失[47,48]。为进一步揭示WO3薄膜的物理特性,对其进行了X射线衍射(XRD)分析。

20纳米厚的S‐WO3和20纳米厚的E‐WO3薄膜均经过表征,并在图3c中展示。这表明S‐WO3具有良好的结晶度。然而,在E‐WO3薄膜中未观察到结晶峰,因此可将其视为非晶态薄膜。

2.2. OSC性能的详细分析

为进一步研究不同前驱体浓度的E‐WO3和S‐WO3对器件性能的影响,制备了有机太阳能电池。我们优化了E‐WO3薄膜的厚度,基于20纳米E‐WO3的有机太阳能电池表现出最佳性能,因此选择20纳米作为E‐WO3的最佳厚度。图4a显示了基于100毫克/升AT前驱体所制备的E‐WO3和S‐WO3薄膜的电流密度‐电压(J‐V)特性。基于其他AT前驱体浓度制备的S‐WO3薄膜的有机太阳能电池的J‐V特性如图S1所示,详细参数总结于表1中。使用100毫克/升AT前驱体的器件表现出最高的光电转换效率3.63%,优于使用20纳米E‐WO3的器件。优化后的器件光电转换效率提升了11%,同时VOC(从0.57 V提升至0.63 V)和JSC(从9.68 毫安·厘米−2提升至10.45 毫安·厘米−2)也得到改善。当AT前驱体溶液浓度从25毫克/升增加到100毫克/升时,器件的光电转换效率从2.03%提高到3.63%,同时VOC(从0.55 V增至0.63 V)、JSC(从9.58 毫安·厘米−2增至10.45 毫安·厘米−2)、填充因子(从38.73%增至52.85%)以及RS(从15.65Ω·厘米2降至1.18Ω·厘米2)均有所提升。串联电阻由J‐V特性曲线的斜率得出,其中低RS值为1.18Ω·厘米2,与采用E‐WO3的器件相当。一旦AT前驱体浓度从100毫克/升增加至300毫克/升,器件的光电转换效率则从3.63%下降至2.86%。

| 器件 | VOC(V) | JSC(毫安·cm−2) | 填充因子(%) | PCE(%) | RS(Ω cm2) |

|---|---|---|---|---|---|

| 20纳米 E‐WO3 | 0.57 ± 0.01 | 9.68 ± 0.09 | 58.73 ± 1.02 | 3.27 ± 0.11 | 1.06 ± 0.15 |

| S‐WO3 (AT浓度) | |||||

| 25 mg/L | 0.55 ± 0.03 | 9.58 ± 0.21 | 38.74 ± 2.62 | 2.03 ± 0.22 | 15.65 ± 1.76 |

| 100 毫克/升 | 0.63 ± 0.02 | 10.45 ± 0.17 | 55.48 ± 1.27 | 3.63 ± 0.13 | 1.18 ± 0.31 |

| 200 毫克/升 | 0.61 ± 0.02 | 10.12 ± 0.19 | 52.85 ± 1.36 | 3.27 ± 0.16 | 2.42 ± 0.73 |

| 300 毫克/升 | 0.61 ± 0.02 | 9.52 ± 0.14 | 49.36 ± 0.95 | 2.86 ± 0.12 | 7.84 ± 0.58 |

为了说明不同空穴传输层(ABLs)对器件性能的影响,采用原子力显微镜(AFM)对由不同AT前驱体浓度制备的E‐WO3和S‐WO3薄膜的形貌进行了表征。图4显示了使用100毫克/升AT前驱体时E‐WO3和S‐WO3薄膜的图像。基底、活性层以及其他前驱体浓度下S‐WO3薄膜的图像如图S2所示。由于喷雾涂层活性层表面极其粗糙,所有薄膜均直接在ITO上制备以表征薄膜性能。我们发现S‐WO3和E‐WO3薄膜具有相似的形貌。对于具有最佳有机太阳能电池性能的S‐WO3薄膜,观察到其表面光滑,表面粗糙度均方根(RMS)为3.49纳米,甚至比蒸发法制备的薄膜更光滑(其表面粗糙度均方根为3.61纳米)。随着AT前驱体浓度的增加,薄膜变得更厚且更粗糙,WO3的晶粒尺寸也显著增大。与S‐WO3薄膜相比,E‐WO3薄膜无法呈现出均匀且明显的晶粒结构。我们推测这与S‐WO3和E‐WO3的不同结晶度有关,这也证实了XRD的结果。由300毫克/升、200毫克/升和100毫克/升AT前驱体制得的S‐WO3薄膜厚度分别为~30纳米、20纳米和15纳米。然而,由25 mg/L AT前驱体制备的S‐WO3薄膜无法完全覆盖整个基底。25 mg/L AT前驱体制备的薄膜厚度为~5纳米。从器件性能角度来看,S‐WO3空穴阻挡层必须完全且均匀地覆盖活性层,以降低漏电流。引入WO3层通常会增加器件的串联电阻,而较高的WO3厚度将阻碍电荷传输,导致电流降低[49]。与使用E‐WO3空穴阻挡层的器件相比,采用S‐WO3空穴阻挡层的器件具有更高的VOC,这可能是由于S‐WO3[50]具有高导电性和匹配能级所致。

图4d显示了基于S‐WO3和E‐WO3的有机太阳能电池(OSC)的外量子效率(EQE)测量结果。采用100毫克/升AT前驱体制备的S‐WO3薄膜器件表现出比其他器件更高的EQE,其在510纳米波长处的峰值达到67.6%。其他浓度的S‐WO3器件的EQE曲线在整个350和700纳米波长范围内的形状相似,如图S3所示。相对较高的EQE源于界面处获得的更优欧姆接触。我们推测,空穴传输效率的提升是由于S‐WO3空穴阻挡层具有较高的空穴迁移率。EQE的增强也与改善的JSC相一致。该结果表明,S‐WO3能够带来更高的空穴传输效率。

为了验证我们的假设,制备了ITO/空穴传输层/银结构的器件以证明空穴传输层的导电性。该器件的I-V曲线如图S4所示,相关细节也在补充材料中提供。E‐WO3和S‐WO3的电导率分别为3.05 × 10−4 S·m−1和5.17 × 10−4 S·m−1。S‐WO3的导电性明显高于E‐WO3。这些结果与前述现象高度一致。这种具有合适能级的高导电性S‐WO3空穴传输层能够有效阻挡电子,并在阳极与活性层之间形成良好的欧姆接触,从而提高整个器件的空穴传输效率。

2.3. 等效电路模型和阻抗分析

为了研究所获器件中界面的电接触特性,根据图5a所示的有机太阳能电池(OSC)夹心结构器件结构定义了电路模型。图5b展示了基于S‐WO3和E‐WO3空穴传输层(ABLs)的器件在40 Hz至5 MHz频率范围内的阻抗测量奈奎斯特图。R1和C1的并联电路对应于给体与受体界面,R2和C2代表活性层与电极之间两个界面的电接触,R3表示电极电阻。采用等效电路模型对阻抗谱进行拟合所用的参数如表2所示。与基于E‐WO3的器件相比,使用S‐WO3空穴传输层(ABL)时,界面结的R2从1547降低至850 Ω。此外,界面结的C2从9.60 × 10−9 F增加到1.16 × 10−9 F。这表明S‐WO3与活性层之间的界面表现出良好的欧姆接触,与高效电荷传输相关[51]。

| 器件 | R1 (Ω) | C1 (F) | R2 (Ω) | C2 (F) | R3 (Ω) |

|---|---|---|---|---|---|

| 20纳米 E‐WO3 | 3.32 × 10⁵ | 1.37 × 10⁻⁹ | 1547.00 | 9.60 × 10⁻¹⁰ | 220.20 |

| S‐WO3 含AT浓度 | |||||

| 25 mg/L | 1.78 × 10⁶ | 1.25 × 10⁻⁹ | 2049.00 | 6.983 × 10⁻¹⁰ | 245.90 |

| 100 毫克/升 | 2.09 × 10⁵ | 2.50 × 10⁻⁹ | 850.80 | 1.16 × 10⁻⁹ | 107.50 |

| 200 毫克/升 | 2.33 × 10⁵ | 3.49 × 10⁻⁹ | 1024.00 | 1.01 × 10⁻⁹ | 73.81 |

| 300 毫克/升 | 4.08 × 10⁵ | 1.55 × 10⁻⁹ | 1682.00 | 8.76 × 10⁻¹⁰ | 160.30 |

2.4. 超声喷雾涂层膜的机理

为了实现均匀薄膜,特别是大面积有机太阳能电池所需的均匀薄膜,应更详细地讨论超声喷涂过程的机理。众所周知,前驱体溶液液滴的雾化应满足以下条件:(1)小液滴尺寸;(2)均匀分布。对于超声喷涂法,液滴的数量和液滴直径与蒸气压、前驱体液滴的表面张力和粘度有关,由公式(2)[52]给出:

$$

D = 0.34 \left( \frac{8\pi\sigma}{\rho f^2} \right)^{1/3}

$$

其中D为液滴直径,σ为溶剂的表面张力,ρ为溶剂密度,f为超声波频率。对于给定的溶剂,液滴的尺寸由频率决定。当超声波频率达到十亿赫兹时,可获得几微米直径的液滴。在喷涂过程中,液滴持续运动,随着溶剂干燥,液滴重量不断减小,同时液滴速度也随之变化。对于单个液滴,由溶剂干燥引起的质量变化速率由公式(3)给出[53]:

$$

-\frac{dm}{dt} = 2\pi R D \cdot sh \cdot (\gamma_s - \gamma_\infty)

$$

其中γs 和 γ∞ 分别是环境气体中溶剂的含量和液滴表面溶剂的饱和浓度,sh 是舍伍德常数。D 是溶剂的扩散系数,R 为液滴半径。最终,液滴的蒸发程度可通过质量变化推导得出。维吉耶等人认为,液滴热解沉积的薄膜生长模式可分为四种情况[54],如图6所示。在图6a的情况下,基板温度和空气环境较低,因此溶剂在空气中未完全蒸发。当液滴到达基底时,溶剂开始蒸发,溶质分解。

在图6b中,基板温度相对较高。因此,在液滴到达基底之前,溶剂完全蒸发,溶质到达基底并发生热解。在图6c所示条件下,随着温度升高,在液滴到达基底之前,溶剂已完全蒸发,随后溶质熔化并汽化。最后,气态溶质沉积在基板上形成薄膜。该过程类似于化学气相沉积。在图6d中,基板温度极高,前述a、b、c过程均已完成。最终产物将落在基底上,导致形成附着力差的薄膜[54]。

在本工作中,S‐WO3的制备在相对低温下进行,因此其加工机理属于图6a所示的情况:AT前驱体液滴沉积在基底上,过量溶剂迅速蒸发。随后,部分AT分解为WO3,混合物生长成薄膜。低基板温度仅提供较小的成核驱动力,因此薄膜的成核和生长速率较低。这意味着晶粒可以长得更大,从而形成光滑均匀的薄膜[34],这与原子力显微镜图像的结果一致。因此,低温处理条件可获得大面积均匀薄膜,具有潜在器件应用前景。

2.5. 大面积有机太阳能电池

基于对超声喷涂机理的讨论和有机太阳能电池性能的分析,选择100 mg/L前驱体溶液作为最佳浓度,用于制备大面积均匀的WO3薄膜。利用所获得的WO3薄膜,成功制备了面积为5 × 5 cm²、与上述器件相同结构的大面积有机太阳能电池。图7a显示了实际有机太阳能电池的图像,图7b展示了器件的J–V特性。该器件的VOC和Jsc分别为560 mV和5.94 mA/cm²,表明这种低温沉积方法适用于大面积有机太阳能电池的制备。面积为25 cm²的大面积有机太阳能电池的光电转换效率为~1%,远低于面积为0.02 cm²的小面积有机太阳能电池。在决定有机太阳能电池光电转换效率的三个因素中,大面积器件的低Jsc是由于ITO电极面积增加引起的大面电阻所致。VOC和FF的下降归因于随着两个缓冲层和活性层功能薄膜面积增加导致缺陷增加,从而产生高漏电流。因此,这种在空穴阻挡层辅助下的低温超声喷涂方法可用于大面积有机太阳能电池,但关于大面积器件提高光电转换效率的核心问题仍需进一步研究。

面积为25 cm²的有机太阳能电池(OSC)器件图像,其具有原位生长的S‐WO3薄膜,以及(b) J–V特性曲线)

面积为25 cm²的有机太阳能电池(OSC)器件图像,其具有原位生长的S‐WO3薄膜,以及(b) J–V特性曲线)

3. 材料与方法

3.1. 制备部分

光伏器件的结构为ITO/ZnO(40 nm)/P3HT:PC61BM(300 nm)/ABL/Ag(100 nm)。图案化的氧化铟锡涂层玻璃基板(方块电阻为10 Ω·sq⁻¹)依次在含有洗涤剂、丙酮、去离子水和乙醇的超声波清洗槽中各清洗10分钟,然后用氮气吹干[55]。在功能层沉积之前,基底经紫外光处理10分钟。根据我们之前的工作[34],采用超声喷雾热解法在150 °C下将40 nm厚的ZnO层喷雾沉积在ITO膜上。随后,使用超声喷嘴(Z95S,赛声科技,北京,中国)将P3HT:PC61BM的300 nm厚活性层从溶液中沉积而成,该溶液由P3HT(99.9%,索尔默,北京,中国)和(6,6)‐苯基‐PCBM(99.9%,索尔默,北京,中国)以1:0.9 wt%的质量比溶解于1,2‐二氯苯(DCB)中,浓度为5 mg/mL。P3HT:PC61BM溶液的喷涂速率为0.075 mL·min⁻¹,N₂载气流速保持在18 L·min⁻¹。S‐WO3空穴阻挡层通过在80 °C下使用N₂作为载气(流速为6 L·min⁻¹)在P3HT:PC61BM共混膜上进行超声喷涂法制备,溶液雾化速率为~3 mL·min⁻¹。超声喷涂所用仪器如前文2.1节所述。所用超声波换能器(JR‐24,赛声科技)采用直径20毫米的压电振子,超声频率为1700千赫兹。φ20 mm喷嘴安装在加热块上方10 mm处。前驱体溶液通过将偏钨酸铵((NH₄)₁₀W₁₂O₄₁ 99.95%,阿拉丁,上海,中国)粉末溶于去离子水中至所需浓度而获得。E‐WO3空穴阻挡层在多功能高真空成膜设备(OLED‐V 沈阳真空技术研究所)中以1–2 Å/s的速率、在压力为5 × 10⁻⁴ Pa的条件下沉积到基底上。随后,银阳极在压力为5 × 10⁻⁴ Pa的条件下以约10 Å/s的速率沉积,且不打破真空。

3.2. 测量方法

空穴传输层(ABLs)的成分和电子结构通过X射线光电子能谱(XPS,Thermo ESCALAB,上海,中国)进行表征。UPS测量使用He I(21.2 eV)放电灯(AXIS–NOVA系统,Kratos,曼彻斯特,英国)进行。所有样品均保存在高真空腔室内。热重分析(TGA)和差示扫描量热法(DSC)采用同步热分析仪(STA 449 F3,耐驰,上海,中国)进行测试,使用坩埚(DSC/TG铝₂O₃坩埚),氮气环境下流速为60 mL/min。样品质量为~5.7 mg,升温速率为5 °C/min。晶体结构通过X射线衍射(XRD,X’Pert PRO,帕纳科,Cu Kα辐射 λ= 0.154056 nm,40 kV和40 mA)在掠入射模式下测定。空穴传输层(ABLs)、氧化铟锡(ITO)和活性层的表面形貌通过原子力显微镜(AFM,AFM 5500,安捷伦,轻敲模式,成都,中国)进行表征。AFM图像和均方根粗糙度由Gwyddion获得。电流密度–电压(J–V)曲线在Keithley 2400测量,使用氙灯太阳能模拟器(7IS0503A,SOFN,北京,中国)下,光照强度为100 mW/cm²[56]。电导率测量和计算过程如补充材料中的图S4所示。采用精密阻抗分析仪(4294A,安捷伦,中国成都)进行阻抗谱测量。测量频率范围为40 Hz至1 MHz,使用50 mV调制电压且无直流偏压,以提取直流偏压相关的交流信号。所有测量均在环境条件下未封装的情况下进行。

4. 结论

总之,低温制备的S‐WO3薄膜具有低粗糙度、匹配的能级和高导电性,适用于制备具有高电荷传输效率的有机太阳能电池,从而显著提高JSC和VOC,并实现更高的光电转换效率。对不同AT前驱体浓度下有机太阳能电池性能的研究表明,当AT前驱体浓度为100 毫克/升时,有机太阳能电池的光电转换效率最高,达到3.63%。随后,基于S‐WO3薄膜的表征和超声喷涂法的机理分析,成功实现了光电转换效率为~1%的几乎全喷涂的大面积有机太阳能电池,满足了卷对卷制造的基本前提,并与多种薄膜光电子器件的大面积应用相兼容。

2万+

2万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?