中文标题:文本生成型人工智能程序中用户适当提示的规范

英文标题:Regulation of Appropriate Prompts for Users in Text-Based Generative Artificial Intelligence Programs

作者信息:Kaigeng Li, Wechen Jia, Zhi Li School of Media and Law, NingboTech University, Ningbo, China 对应作者:Zhi Li (lizhi@nbt.edu.cn)

论文出处:Software: Practice and Experience

摘要

本研究探讨了文本生成型人工智能(AI)技术治理中透明度原则的重要性。透明度原则不仅要求文本生成型AI的运作原理和算法可解释,还要求这些程序对用户履行基本的提示义务,尤其是在生成内容的真实性和准确性无法保证时。研究目的是探索文本生成型AI中提示方法的分类和频率,并提出法律应要求对不同用户类别实施不同的提示规则,以填补现有法规中的空白。实验在2024年6月1日至15日进行,使用了Kimi程序、Tongyi程序、ERNIE Bot程序、iFLYTEK Spark程序等文本生成AI程序。研究结果显示,未成年用户对生成AI程序输出内容真实性的感知度较低,对可能的虚假性意识不足,且用户误导程度高。研究得出结论,对于需要特殊保护的个体,如未成年人,每次内容生成时应伴随提示。对于其他用户群体,则应在必要时发布提示。为了提高提示的有效性,程序应在界面显眼位置显示永久性提示,使用引人注目的字体和清晰、设计良好的措辞。

引言

随着生成AI技术的快速发展,透明度原则作为人工智能伦理问题的核心元素之一,受到了越来越多的关注。透明度原则包括算法可解释性的提高,以及确保AI程序向用户清晰指示生成内容的性质。文章重点关注生成AI程序对用户的提示问题,尤其是在输出内容的真实性和准确性无法保证时。

相关工作

现有讨论更多关注于规范AI算法的透明度和可解释性,而相对忽视了文本生成型AI程序对用户的提示规范。在技术快速发展的背景下,规范用户提示具有重要意义,有助于提高系统透明度和用户信任,防止误导信息传播,保护弱势群体,履行法律和伦理责任,提升用户体验,并承担社会责任。

生成人工智能技术的非真实和不准确输出结果的必然性

生成AI技术在输出结果的准确性上存在固有挑战和限制,无法保证输出内容的完全真实和准确。模型性能依赖于训练数据,数据偏见、模型漂移和决策过程的不透明性是其中的关键问题。

中国法律中当前的规制方法

中国的《生成性人工智能服务管理规定》强调了服务透明度的提高和生成内容的准确性和可靠性,但并未强制要求生成内容必须真实准确。相反,它允许在某些情况下生成不真实或不准确的内容,只要不违反法律法规。

用户适当提示的调查

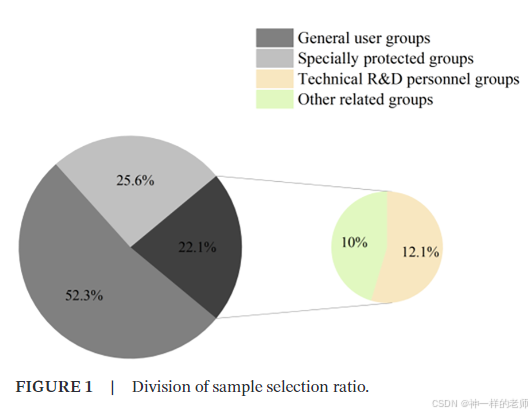

调查问卷涵盖了不同问卷群体,全面收集了不同利益相关者对生成AI程序提示标准化的观点和需求,特别是对提示信息敏感或需要特殊保护的群体。问卷包括普通用户群体、特别保护群体、技术研发人员群体和其他相关群体。

不同提示方法和频率的效果

实验中提供了五种类型的提示,从弱到强依次为A至E。研究还分析了不同提示频率对用户误导程度、接受度和流畅性的影响。

本节探讨了在文本生成型人工智能程序中,不同提示方法和频率对用户的影响,包括用户对生成内容的误解程度、接受度和操作流畅性。研究通过实验分析了五种不同的提示方法(从A到E),以及三种不同的提示频率(低频、中频和高频),并评估了它们对用户行为和感知的影响。

5.3 不同提示方法

实验中定义了五种不同的提示方法,它们的提示强度从弱到强依次增加,对应的用户操作流畅性从强到弱,同时用户的误解程度也从强到弱递减。

-

不进行任何提示(A):没有任何提示时,用户与系统的交互非常流畅,但用户容易误解并相信生成的内容。

-

仅在使用协议中提示(B):虽然使用协议中有提示,但大多数用户实际上不会仔细阅读协议,这可能导致误解和错误的信任。

-

在使用协议中提示,并在操作界面的某处提供永久性提示(C):这种方法在保持流畅交互的同时,通过固定位置的永久性提示,能够在一定程度上提醒用户。

-

在使用协议中提示;在操作界面的某处永久提示;在生成内容中通过特殊技术设计,在必要时提供特殊提示(D):这种方法在保持流畅交互的同时,能够在需要时提供特殊提示,但保护仍不完全。

-

在使用协议中提示;在操作界面的某处永久提示;在每次生成内容中提供特殊提示(E):这种方法通过永久性和特殊提示,确保用户始终意识到输出内容可能不真实,不易被误导,但会降低人机交互的流畅性。

5.3.2 不同提示频率

提示频率对用户的误解程度、接受度和流畅性也有显著影响。实验中定义了三种不同的提示频率:

-

低频提示:在内容生成过程中偶尔向用户提示不真实或相关信息,通常只在生成特定敏感主题或关键信息时出现。

-

中频提示:在内容生成过程中相对频繁地提醒用户,确保用户对生成内容的真实性持续保持警惕。

-

高频提示:每次内容生成时显著提醒用户关于生成内容的真实性或其他重要信息,无论是否出现特定条件或场景。

6.3 用户误导程度、接受度和不同提示方法和频率的流畅性

实验统计分析了不同提示方法和频率下用户的误导程度、接受度和流畅性。结果显示,随着提示方法从A到E的增强,用户的误导程度逐渐降低,但流畅性和接受度也随之降低。例如,E类提示方法的用户误导程度最低,但由于频繁提示,流畅性降低,导致用户接受度降低。

对于不同提示频率,低频提示下用户的误导程度最高,随着提示频率的增加,用户的误导程度逐渐降低,但流畅性和用户接受度也随之降低。

结论

适当的提示方法和频率对于减少用户的误导、提高接受度和保持操作流畅性至关重要。研究建议,对于需要特殊保护的群体(如未成年人),应使用中高频提示方法(C或D),以提高他们的安全意识和识别误导内容的能力。对于普通用户,建议选择适度的提示频率和方法(B或C),以在减少误导的同时确保信息流畅。技术研究和开发人员应优先考虑低频提示(A),以确保流畅性和专业性,同时提供较少干扰的用户体验。

调查结果

研究比较了不同用户群体对生成AI程序输出内容的效果,并提出了针对不同情况的法律建议。研究还探讨了不同提示方法和频率对用户误导程度、接受度和流畅性的影响,并分析了不同字体形式和表达方式的提示词的吸引力和偏好。

调查与讨论

研究显示,不同年龄组的用户对生成AI程序输出内容的效果存在显著差异。研究还讨论了提示策略对用户隐私的影响,并提出了多语言提示策略的必要性。

生成AI程序的应用

文章讨论了生成AI程序在教育、医疗和新闻领域的应用,并强调了在这些领域中合理提示策略的重要性。

结论

文章总结了对提示方法和频率的分类,并建议对需要特殊保护的人群(如未成年人)每次内容生成时提供提示。对于其他人群,则建议在必要时提供提示。法律需要建立必要性的底线,例如在可能发生误解的情况下,需要详细规定。同时,用户界面的某个部分需要有永久性的提示。文章建议法律强制提示以显著的方式呈现,不使用容易忽视的浅色文字,并强制特定的提示问题。未来的研究将进一步探索针对未成年人的提示策略的法律规范,包括对不同年龄组的适应性提示内容和频率的研究。

699

699

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?