女性侦探作为求知若渴的孩童。萨加·诺伦作为当代北欧黑色电影中强大却功能失调的女性侦探之例证

摘要

北欧黑色电影的全球流行,例如丹麦/瑞典合拍剧《桥》、丹麦电视剧《谋杀案》及其美国和英国翻拍版、丹麦/瑞典制作的《千禧年三部曲》,似乎依赖于其对一系列适应不良的女性侦探角色的持续关注。美国电视剧《国土安全》至今已播出七季,同样聚焦于此。本文认为,这些女性主角一方面展现出极端能力,另一方面又饱受令人羞耻的心理问题困扰,这种挣扎与这些女性侦探在整体上所代表的电影中的女性位置密切相关。通过借鉴女性主义电影理论中的传统及持续讨论,并结合酷儿研究、社会学和精神分析视角以及承认理论(费尔斯卡/科普兰),我们探讨作为观众的我们在认同层面上如何与这些女性角色产生关联。在此基础上,我们进一步追问:这些女性侦探应被视为挑战电影中传统性别姿态的女性主义偶像,还是由于其功能障碍,最终呈现出某种我们虽同情却难以真正认同的他者性?

北欧黑色电影的全球popularity在很大程度上似乎依赖于其对一系列古怪、不适应社会的女性侦探的持续关注,例如《桥》中的萨加·诺伦、《谋杀案》中的萨拉·隆德、《千禧年三部曲》中的莉丝·莎兰德、《午夜太阳》中的卡希娜·扎迪、《谜湖之巅:中国女孩》中的米兰达·希尔马森,或《国土安全》中的凯莉·马西森。有些人会将她们描述为功能失调,甚至有人会认为她们患有某种精神障碍或精神疾病,我们将在下文对此进行讨论。

这些女性侦探的有趣之处在于,她们不同于电影中对女性的典型刻画。她们似乎被卷入了

一方面,是刻板的男性气概力量,使我们将这些女性侦探视为被伪装的男性——或本质上就是男性的女性,正如我们在电影中多次看到的那样(卡罗尔姆,196);另一方面,则是令人羞耻的功能失调。这种挣扎似乎直接关联到这些女性侦探在总体上代表(或实际上未能代表)女性或男性位置的方式。女性侦探在其侦探工作中表现出极强的能力,但在其他领域却显得不足且不适应,主要体现在沟通、社交和情感技能方面。有趣的是,她在社交场合中似乎总是失败,主要原因在于她无法理解并履行社会对其所期待的性别化位置。联系女性主义电影理论和酷儿研究中传统且持续的讨论,一个不可避免的问题似乎是:由于这些女性侦探处于一种既非传统女性、也非仅仅穿着女装的男人的异议与矛盾位置,她们是否代表着电影中女性形象表现的一种发展?

换句话说:这些当代女性侦探是否终于拥有了自己的凝视视角,正如早期女性主义批评家在劳拉·穆尔维1975/1999年提出观点后可能主张的那样?她们是否体现了朱迪斯·哈尔伯斯坦所认定的“女性化的男性气质”(哈尔伯斯坦),即一种实际上打破父权制的二元性别体系的性别立场?因此,将她们称为“女性主义偶像”是否合理?或者相反,她们最终是否代表了哈尔伯斯坦1998, 9中所说的作为“病态之地”的女性化的男性气质?

由于当代北欧黑色电影在塑造这些不合适的女性侦探方面处于领先地位,本文将主要关注丹麦/瑞典电视剧《桥》中的侦探萨加·诺伦如何代表了北欧黑色电影中女性形象描绘的一套新规则。

我们的文章将探讨萨加在多大程度上符合该类型中典型的侦探形象,同时还将对比《桥》的英国版本及其他当代女性侦探。结合认同、社会角色分析、酷儿研究和精神分析视角,我们将讨论这些女性侦探是否符合传统侦探形象以及电影中的女性形象,或是否正出现某种新的趋势。

女性主义偶像?

北欧黑色电影中侦探不适应社会的现象当然并非新事物。北欧黑色电影中最著名的两位男侦探库尔特·瓦兰德和马丁·贝克,不仅被刻画为忧郁、抑郁且内省的人物,而且在私人生活方面也面临挑战。两人离婚后均独自生活,与成年子女的关系都存在问题且未得到解决。他们往往饮酒和吸烟过度,饱受各种生活方式相关疾病困扰(如腹痛、糖尿病、慢性感冒,而瓦兰德最终患上阿尔茨海默病)。传统的男侦探实际上在行为、感受和外貌上都与这些女性侦探相似,因为他们似乎都不适应社会,且遭受着不同的身心疾病。然而,他们共有的另一特点是近乎强迫性的工作习惯以及作为侦探所具备的卓越技能,这些能力似乎与其无法适应社会的社会规范存在某种关联。男侦探的生活方式相关疾病及其强迫性工作方式,常被视为一方面象征着缺陷和失能的新自由主义国家,另一方面则象征着危机中的后现代男性气质(塔珀 2010)。正如谢恩·麦克科里斯汀在其文章《亨宁·曼凯尔的库尔特·瓦兰德系列中的悲观主义位置》中指出的那样:

瓦兰德在瑞典社会中的位置就像他在自己家庭中的位置一样:缺乏抱负、态度矛盾且疏离。近年来犯罪小说中家庭结构的崩溃再怎么强调也不为过,因为这是侦探如何反映自身处境的核心标志。以曼凯尔、阿诺尔杜尔·英德里达松和兰金的作品为例,侦探通常是一个离婚的中年男子,他有一个问题不断的年轻女儿,而女儿却被那个功能失调的父亲所吸引。父亲对自己作为父母失败的愧疚感,只不过掩盖了这类犯罪小说中极为明显的俄狄浦斯结构。(Mccorristine 2011)

一些相同的特征也适用于著名的英国侦探夏洛克·福尔摩斯,根据萨拉·凯尔霍尔姆的说法,他正是经典侦探的典范,即一个极为聪明、略带偏执,但又是“文学形象上漫游者的一种进一步发展”(Kärrholm 2011, 55)的人物。与忧郁型侦探如瓦兰德和贝克相比,他显得古怪且几乎自闭。在英国广播公司推出的后现代版本(2010–2017)中,例如,福尔摩斯表现出令人畏惧的强大能力,但同时又情感迟钝、高度警觉,

粗鲁且完全自闭。与瓦兰德和贝克一样,福尔摩斯的功能障碍似乎正是他强大的原因。像他们一样,他不会被普通的牵绊所分散注意力,使他能够不断努力解开案件的复杂谜团。因此,这些男侦探的才华横溢,并非因为他们处于局外人的位置,而是正因为这一点。但是,当我们把这些功能失调的男侦探与如今相当常见的女性侦探进行比较时,情况又如何呢?

从斯堪的纳维亚版本的《桥》(2011–2015)中的萨加·诺伦来看,很明显,她乍看之下体现了一种通常属于男性化的类型理想。与斯堪的纳维亚女性犯罪浪潮影视作品中的女性侦探——如《安娜·皮尔》(DK)、《迪克特》(DK)、《模式》(S)和《费耶巴卡谋杀案》(S)——不同,她并未在家庭生活与事业之间挣扎(克里特高德·波夫森 2010,44),并且和传统男侦探一样,无法维持或经营正常的家庭生活。像许多当代北欧黑色电影中的其他女性侦探一样,她独自生活,没有子女。在很多方面,萨加被塑造成一位女性版的夏洛克·福尔摩斯,因为她极为聪明且技艺超群。她的名字“萨加”是一个北欧名字,正如托拜厄斯·霍赫舍夫和海蒂·菲利普森指出的那样,“指的是传奇故事,从根本上说,是关于超凡的北欧英雄的故事”(霍赫舍夫 2017,139)。

萨加也像福尔摩斯一样,在社交技能方面存在障碍,她似乎患有未确诊的阿斯伯格综合征。然而,当代犯罪小说中的女性侦探与男性侦探不同,常常被隐含地诊断:萨加只是一个例子,正如我们所见。其他一些例子包括莉丝·莎兰德(千禧年三部曲),她患有阿斯伯格综合征;萨拉·隆德(谋杀案/谋杀),她似乎具有自闭特质;卡希娜·扎迪(午夜太阳/午夜阳光),她有自残行为;以及凯莉·马西森(国土安全),她患有双相情感障碍。如果凯莉·马西森是其中唯一在剧情中被正式确诊的角色,那么其他角色则模仿了典型的症状,这些症状当代观众很容易将其识别为心理问题。然而,福尔摩斯与这些女性侦探之间一个重要的区别在于,福尔摩斯对自己的“他者”身份非常自豪,并指出其他人只是愚蠢,而这些女性侦探却试图隐藏自己的病症,并对自己的“他者”身份感到羞耻。她们实际上希望成为正常的女性,但却无法自我修复。在第四季中,萨加甚至主动寻求心理学家的帮助,因为她想学习如何成为一个更好、更有情感的女人。可以说,这些女性侦探的共同点在于,她们都无法理解“他者”的位置,而这正是丹麦哲学家克里斯滕·希尔加德所指出的精神错乱主体的经典立场(Hyldgaard 2014, 12–22)。这当然会影响观众的潜在认同过程,因为很难与一个“迷失”的人产生认同。萨加无法读懂我们,也无法理解我们

我们无法从她(作为他者)那里期待什么,也无法读懂她——部分原因在于几乎无法读懂她的面部表情。

但乍一看,萨加被描绘成一个充满活力且具有进步性的形象,她似乎代表着一种试图改变我们在电影中常见的刻板女性角色的努力。她既不是一个被性化的客体(蛇蝎美人),也不是一个不可触碰且纯洁无瑕的圣母形象——历史上,女性往往只能在这两种角色之间做出选择。

这种对北欧黑色电影中女性英雄的描绘,或许可以被理解为一种挑战父权制二元性别体系、打破电影中传统女性形象的进步性新性别立场;正如E·安·卡普兰所指出的,传统上女性通过“天使/女巫二分法”被表现为自我牺牲的母亲或性化的蛇蝎美人(卡普兰1992)。正如前所述,萨加和萨拉(Forbrydelsen/The Killing)都被刻画为极其熟练、专注且有抱负的人物,而她们的决心与能力并不依附于男性主角。与此观点一致,美国作家艾玛·肯尼迪在美国播出《谋杀案》最后一集前夕,在《卫报》The Guardian撰文表示,她曾“无止境地思考隆德这一史上最出色的虚构女性主义偶像应得的结局。在一个女性始终只有获得男性认可才得以被肯定的电视世界里,隆德——那个头发向后梳起、穿着功能性针织服装的形象——已成为全球职业女性的灯塔”(肯尼迪2012)。

在某种程度上显而易见的是,萨加和萨拉,以及像莉丝·莎兰德这样的侦探,打破了电影中对女性的传统描绘,原因并非她们强大、能干且有力量,而是因为她们似乎对吸引“男性凝视”(穆尔维 1975/1999)毫无兴趣,这与电影中其他强势女性形象(如劳拉·克罗夫特和神奇女侠)不同(米库拉 2004,57–58)。莉丝·莎兰德甚至通过她的朋克外表来疏离“男性凝视”。

在许多方面,女性侦探似乎超越了银幕上男女之间传统的被动—攻击性诱惑策略(以及穆尔维所理论化的银幕女性与男性观众之间的诱惑关系)。正因为如此,由于女性英雄并未被简化为男性主角身边美丽却无知的配角,她的位置似乎被重新确立。萨加、萨拉和莉丝贝特实际上是各自系列剧中的主要吸引力所在,而且如前所述,她们三人都被刻画得既强大又独立。

但如果这些女性侦探并未扮演传统的女性性别化位置,她们实际上是否打破了父权制的二元性别体系所规定的性别化位置?还是仅仅填补了一个早已确立的位置,即强势男性侦探的位置?

女性侦探作为尚不了解象征秩序规则的孩童

正如 E·安·卡普兰在《电影中的女性》中指出的:“当女性变得占主导地位时,她们往往占据‘男性’位置”(卡普兰 1983,27),并在这一过程中失去其传统的女性特质。这种特质通常“并非指 attractiveness(吸引力),而是指善良、仁慈和母性”(卡普兰 1983,29)。这一特征同样适用于萨加和萨拉,她们两人几乎完全缺乏亲切、温暖或母性特质。但有趣的是,萨加和萨拉也缺乏性吸引力,因此她们的外表在否定被欲望的女性位置方面起到了重要作用。她们在某种程度上都穿着制服,每天、每集都穿着相同的服装:萨拉穿着她传奇般的冰岛毛衣,而萨加则穿着破旧的皮裤和军靴。这两种服饰通常属于男性化着装,或至少被视为中性服饰,这与她们一贯拒绝女性原型的行为非常契合。

她们都不使用化妆品或佩戴配饰,这也进一步增强了她们的男性化气质。萨加脸上甚至有一道明显的疤痕,并使用鼻烟。换言之,萨加和萨拉并未被描绘成传统的蛇蝎美人;相反,她们通过无性化或至少中性的着装方式,似乎刻意回避了任何性暗示,但与此同时,她们也在某种程度上彻底退出了性领域,从而脱离了被欲望的女性位置——也脱离了潜在认同的空间。男性观众无法对她产生欲望,女性观众也无法与她产生认同。然而,导致这种欲望与认同缺失的主要原因,并不在于她们的穿着,而在于她们对社会规则和期望的漠视——包括对自身外表的态度。

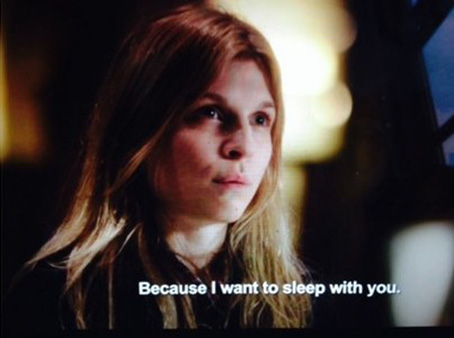

萨加由于患有阿斯伯格综合征,无法理解性别的编码符号以及对性的文化理解,因此她并未参与通常持续存在的性别化性交换——或称“假面”。对萨加而言,性不是欲望的问题(那种不断被转移的欲望),而仅仅是纯粹生理需求的问题。在第一季第二集中,萨加在酒吧里搭识一名男子,因为她明确表达了对性行为的生理需求。在这个场景中,很明显(而且非常直白地)她试图模仿我们对阳具性欲的传统认知。然而有趣的是,这一场景并未将萨加塑造成一个强势而性感的蛇蝎美人,或者男性诱惑者那样的形象——如果她是一个清楚自己在做什么的男人或女人,情况本该如此。相反,她被描绘成一种不自觉失当、滑稽甚至带有戏仿意味的人物。她无助地置身于象征秩序之外,在各方面都毫无威胁性,完全不像

在这种原本可能具有威胁性的情况下,自信的福尔摩斯与萨加形成对比。和萨拉一样,萨加缺乏幽默感和自嘲精神,但这并不意味着观众不能对她发笑。每当她未能做到人们期待她做的事时,观众便会大声笑,从而削弱了她的强势形象。

在《桥》的英国版《隧道》(2013)中,萨加这一角色——艾丽丝·瓦瑟曼——整体上的刻画略有不同,尤其是在酒吧场景中。她对局面的掌控要强得多,而且很明显她之前有过类似经历。她走进酒吧后径直走向调酒师,没有任何寒暄,以确保不浪费时间。她问他的第一句话是:“你更喜欢男人还是女人?”(《隧道》,第2集)。交谈过程中,她始终保持眼神接触,显然这对她而言已是家常便饭。那名男子尴尬地咯咯笑,但并未嘲笑她。而在斯堪的纳维亚版本中,萨加的表现却仿佛是第一次进入酒吧寻找一夜情对象。艾丽丝·瓦瑟曼(顺便提一下,她的同事称她为夏洛克·福尔摩斯,《隧道》,第3集)显得不那么笨拙,也更具性吸引力,因为她在某种程度上熟悉诱惑的规则。萨加被描绘成一个滑稽而无知的孩子,而艾丽丝则被塑造成一个适应不良但随着时间推移已学会如何应对社交场合的女性。这场诱惑戏当然非同寻常,因为艾丽丝表现得非常直接,但它并非滑稽或戏仿的场景。如果我们分别观察萨加和艾丽丝在此场景中的面部表情,这种差异就显得尤为显著。

在《桥》的第三季中,萨加有了新的警察搭档亨里克,她与他发生了性关系。

然而,他们看起来更像是在玩耍的兄弟姐妹,而非成熟的恋人,他们的关系在多个层面上被描绘成某种乱伦的关系。最重要的是,他们的性关系被表现为多形态的,仅专注于相互性刺激。萨加

不想见亨里克,除非他们要发生性关系,而且她对任何形式的前戏都不感兴趣。

对萨加来说,前戏是多余且不必要的,她无法理解他者的要求。她不理解自己作为女性本应扮演的“异性喜剧”或“假面”(拉康),也不理解“性别本体的表演性建构”(巴特勒 2006, 47)(即成为菲勒斯)。

正如巴特勒在解读拉康时所说:“女性‘成为’菲勒斯,意味着反映菲勒斯的权力,象征这种权力,‘具身化’这一菲勒斯,提供它所穿透的场所,并通过‘作为’其他者、其缺失、其匮乏,来辩证地确认其身份”(巴特勒 2006, 44)。

Saga does not “reflect the power of the Phallus”; on the contrary she performs the position of the man(“having the Phallus”). As Saga dictates: “Du kan klä av dig och lägga dig”, and “Smek mig inte men jag tar på dig som du vill, jag vill inte kyssas men oralsex går bra”(Broen, Season 3, Eps. 4).

从精神分析的视角来看,萨加既没有威胁到男性的位置,也没有引发女性观众的认同,这主要是因为她的表现显得滑稽而尴尬,并且与她的异常相关联。

当我们观看萨加时,我们并未被告知她的行为其实相当正常——相反,她的行为被强调为病态的。换句话说,她被认为功能失调,因为她无法履行自己在“异性喜剧”中被期待的角色。莉丝·莎兰德也是如此,她同样表现出一种非常阳具性欲的特质,而由于这种性欲与可耻的异常相关联,女性观众并不被鼓励去认同或模仿。

萨加和艾丽丝都脱离了主导文化话语,尤其是与她们的性别化位置相关的话语。她们在某种程度上处于前主体化或前俄狄浦斯的状态。她们不知道,而且在某种程度上也不关心自己应该做什么(根据传统期望/他者),她们对事物的理解始终与实际和身体需求以及逻辑有关。她们不会说谎,并且总是依据理性推理作出反应。如前所述,她们同样无法理解幽默,这使她们容易成为攻击目标。由于她们无法从外部视角看待自己,因此在许多方面都陷入了我们的凝视之中。

这也适用于母职问题。我们的女主角们并未将母职问题与话语象征性期待联系起来,而是完全依赖逻辑。例如,在萨加和她的搭档马丁的首次对话中,他礼貌地询问她的私人生活:“你有孩子吗?”她回答道:“我为什么要有的?”她这出人意料的回答告诉我们,她并不理解自己所应遵循的话语期待和义务。

在后现代社会中,这凸显了她作为女性在社交方面的无能。这一点通过马丁的反应变得更加明显——他的反应似乎模仿了观众的反应:“我从没听过有人问过这样的问题”(《桥》,第一季,第1集)。

在第三季后期,她的搭档亨里克问了一个类似的问题:“你曾经想过要孩子吗?”,她回答说:“我对抚养孩子不感兴趣,那会严重干扰我的工作,而且我怀疑自己是否能胜任。”(桥,第三季,第9集)。在第四季中,萨加怀上了同事亨里克的孩子,但决定堕胎。同样,她对母职的看法是基于逻辑而非情感,她关于怀孕的决定完全不受他者对其作为女性所期待的影响。

但这并不意味着萨加/艾丽丝以任何有意、刻意或无政府主义的方式拒绝适用的压迫性性别话语。就像尚不了解象征秩序规则的前俄狄浦斯期儿童一样,他们 simply 无法理解这些不成文的规则。这种无知的位置与经典男侦探(如福尔摩斯)所代表的优越主体或“被假设知晓的主体”(齐泽克 1992, 第57页)的位置截然不同。这种知识的缺失影响了观众的反应。观众根本不会产生道德义愤,而是如同听到一个孩子说了些有趣的话一般作出反应,带着同情与怜悯,而非认同。

矛盾之处似乎在于,从社会角色的角度来看,这些女主角由于缺乏女性特质而被视为功能失调且不适应社会。这种令人喜爱但又古怪且功能失调的女性(孩童)形象,在我们看来,是银幕上女性角色刻画中一种全新且极为当代的呈现方式。

仓鼠轮上的侦探

男侦探通常以其强迫性和狂热的工作习惯著称。一般而言,这名侦探几乎没有或完全没有家庭生活,这主要是由于他对工作的强迫性依恋。同样的情况也适用于新型女侦探,她实际上始终在工作,无法区分私人生活与工作生活。这位女性侦探为案件牺牲一切;她在追捕凶手时像轮子里狂热的仓鼠一样工作,正如男侦探通常为他的案件牺牲一切一样。

在许多方面,罪犯或杀手代表着欲望的对象(a),一个承诺着宣泄或救赎的对象,但同时也是一个不断

被另一个有希望的对象(下一个杀手)所取代。这就是为什么侦探像一个疯狂的西西弗斯,迷失在她仓鼠轮上的 cog 中。侦探没有意识到齐泽克所知道的事情,即

驱动的真正目的并非其目标(完全满足),而是其旨归:驱动的最终旨归仅仅是将自身作为驱动不断重复,回归其循环路径,持续往返于目标之间的进程。真正的愉悦来源正是这一封闭回路的重复运动。(齐泽克,5)

有趣的是,萨加似乎实际上被纳入了这种欲望的精神分析逻辑中,尽管她在涉及自身性欲时并不理解、遵循或领会欲望的逻辑。在许多方面,凶手似乎成了她性欲望的替代物,因为对凶手持续不断的追寻成为了驱力本身的目标。在第三季中,萨加因被指控谋杀自己的母亲而遭到解雇。她立刻失去了生活方向,彻底崩溃——甚至开始模仿忧郁型侦探(卡尔霍尔姆 2011, 61–63),并考虑自杀——主要原因在于,当她突然失去了追捕目标或欲望对象后,生活似乎变得空虚。就在她跳到火车前几秒钟时,她的搭档亨里克救了她,并给了她一个新的案件去侦破。换句话说,她是通过一个新的欲望对象的出现而获救的。最后一季(第四季)以萨加自愿辞去侦探职务结束,表明她如今由于创伤得以治愈,已从这种破坏性的躁狂行为中解脱出来。

这引导我们关注侦探们躁狂式工作模式的另一个方面:对“躁狂”这一状态在文化上的理想化,同时也包含恐惧。在Broen中,我们从未见过萨加做任何与工作无关的事情;她在家中工作,在吃饭时工作,在走路时(阅读)工作,在床上和厨房里也都在工作。如上所述,在第三季中,当她的上司林恩强迫她

休假一段时间时,萨加甚至因此情绪崩溃。在Bipolar Expeditions. Maniaand DepressioninAmerican Culture(2009)一书中,人类学家艾米丽·马丁探讨了躁狂与抑郁的文化表征,并指出“躁狂与某种强大相关联,而不仅仅是混乱无序”(马丁 2009,177)。她进一步补充道:“躁狂之所以有价值,是因为它与动机和生产力相关联(⋯⋯),甚至‘是职场中的一种优势’”(马丁 2009,191)。

我们可以将此理解为“躁狂”的一种新自由主义解读:通过限制政府对市场的干预以实现个人自由的最大化,从而将更多责任置于个人身上,他们必须在更少政府支持服务的情况下更加努力地工作,导致压力增加。这种对“躁狂”或躁狂特质的新自由主义解读,与备受推崇的新女性侦探形象非常契合——她因其对工作的毫不妥协和专业投入而受到珍视。

尽管如此,她却恰恰因为同样的原因而受到污名化。正如艾米丽·马丁所言:“躁狂既令人恐惧,又令人向往”(马丁 2009,4)。在许多方面,躁狂型侦探成为新自由主义国家的一种症状象征——这个国家在持续追求增长的过程中已失去控制;而忧郁型侦探正如塔珀指出的那样,“förkroppsligar krisen för sitt kön utan också för nationen”(塔珀,49)。在对美国中央情报局女特工凯莉·马西森(国土安全)的刻画中,对躁狂的矛盾描绘变得尤为明显。

凯莉在剧情中被诊断为“情绪障碍”,她的状态始终徘徊于天才与偏执之间。

她的情绪障碍反而提升了她作为特工的能力。当她不服用药物时(即处于理智与疯狂之间的状态),她最为出色;她始终在工作,用她自己的话说就是“从未结束过”(国土安全 第一季,第3集)。与此同时,她总是某种程度上过度;她始终处于怀疑之中,必须隐瞒自己的病情才能保住工作。福尔摩斯的躁狂与偏执在其周围人眼中被理想化,而凯莉的躁狂与偏执却始终伴随着嫌疑。

在表现女性侦探/特工方面,她正如前文提到的萨加一样,被描绘成一个尚未学会(或无法学会)事物社会秩序的孩子,或者至少在躁狂时无法理解他者的要求。在第一季中,她的俄狄浦斯式导师索尔会管教并惩罚她的违抗行为,从而将她质询为一个不守规矩、叛逆且不妥协的孩子。与此同时,她又被认为极具能力且非常胜任。在其他场景中,她被塑造成一个中性的“伙伴”:“你是个相当不错的喝酒伙伴”(《国土安全》,第一季第7集),她的恋人布罗迪如此评价;又或者她被表现为一位菲勒斯母亲(第四季中她生下一个孩子(布罗迪的),但她无法照顾这个孩子,只得将孩子交给妹妹抚养)。然而,嘉莉所处的菲勒斯位置并非传统意义上的,由于她的精神功能障碍,她更像一个尚不了解象征界规则的孩子,与萨加相似。她那不稳定且模糊的位置——既非伪装的男性,也非菲勒斯化的蛇蝎美人,亦非天使般的母亲——在与其他刻板印象的女性形象对比时显得尤为清晰,例如蛇蝎美人艾莉森,或是布罗迪美丽而天真的妻子(扮演天使母亲的角色),以及那些男性特工。同样地,当萨加与第二季中性感且爱调情的丹麦同事佩尔妮勒,或与第一季和第二季中马丁那位温柔母性的妻子梅特相比较时,她那不稳定的位置变得更加显著,这些女性与萨加或嘉莉不同,能够演绎“异性恋喜剧”(拉康),并支持菲勒斯。

关于性别的表征,嘉莉呈现出某种未完成、功能失调且近乎异化(同时具有非人性与超人性)的状态。嘉莉之所以是非人性/超人性的,源于她极度弥散的特质

以及非理性的行为模式,还因为她卓越的敏锐洞察力;相反,萨加由于其理性且近乎机械化的思维方式而被视为非人性化,这种思维方式通过她僵硬的面部表情在身体上表现出来。如前所述,萨加似乎患有未确诊的阿斯伯格综合征(在社交互动和非语言交流——肢体语言、面部表情和眼神接触方面存在显著困难,并伴有局限性和/或重复的行为与兴趣)。在剧情中萨加并未被直接诊断,这意味着其功能失调感在结构上与其不符合常规的性别表征相关,而非特定的精神疾病。同时,她的行为也被关联到更普遍的异常行为。换句话说,萨加的表现并不被视为任何积极意义上的颠覆,而更像是一个不应效仿的反面例子。

萨加之所以主要被视为功能失调,是因为她作为一个女性占据了男性的空间,包括她在自闭症个性化表现方面的体现。正如BBC新闻的露西·汤森德所强调的:

自闭症曾被描述为“极端男性大脑”的一种表现——该理论认为,男性特质包含对机械性或逻辑性思维的倾向。儿科医生汉斯·阿斯伯格最初定义了现在以他的名字命名的自闭症类型,他在观察一些智力和语言发展正常但表现出自闭症特征的男孩后提出了这一概念。他最初认为该综合征不会影响女孩,尽管后来的临床证据使他修正了这一观点。(汤森德 2015)

这可能是福尔摩斯的自闭症被描绘为无所不能,而萨加的自闭症却恰恰相反使她显得无能的原因之一。但我们作为观众,是通过她周围人的眼光才感觉到她很奇怪或不对劲(作为一个女性)。我们逐渐意识到,她不仅像福尔摩斯一样有自闭症,而且作为一个女性,她也不应该如此狂热地执着于工作,不应该一直工作。相反,她本应将精力投入到作为母亲和/或妻子的个人生活中;正因为她没有这样做,所以她被表现为残疾且功能失调的。这就是为什么我们作为女性观众难以与她产生认同感。在斯堪的纳维亚女性犯罪剧浪潮的影视版本中,例如安娜·皮尔 (DK)、迪克特 (DK) 和 菲耶尔巴卡谋杀案 (S),所传达的信息则完全不同。在这里,“核心问题在于,女性必须学会在工作中专业地处理她们的性别角色和母亲角色”(克里特高德·波夫森 2010,44)。

每当萨加未能遵守社会规范时,她的同事就会窃笑、大笑或惊呼,有时甚至直接指出她奇怪的行为。在第二季中,一位同事愤怒地对她吼道:“见到你就能明白你身上肯定有严重的问题”。在第三季中,她的同事称她为“ mærkelig”(奇怪的)和“anderledes”(不同的)。在美国版本中,同事和上级甚至会对她(索尼娅)进行纪律约束,以使她符合理想女性的形象。

关于女性的表现。鉴于此,萨加并不代表哈尔伯斯坦所指出的“被视为传统女性戏剧化表现的健康替代”(哈尔伯斯坦 1998, 9)。相反,她似乎代表了作为“病态之地”的女性化的男性气质(哈尔伯斯坦 1998, 9)。

认同还是同情?

传统男性侦探与新型女性侦探之间的差异,正如上文所述,主要并非体现在她们的具体特征或刻板化的侦探生活方式上——在这方面,女性侦探与男性侦探是相似的——而主要是通过她们与观众凝视之间关系的差异显现出来。这种差异通过配角们的目光和评论得以凸显,因为与 Wallander 和贝克最终成为观众凝视的代表不同,萨加和萨拉主要是通过他者的眼光被呈现的;尤其是在萨加的案例中,在第一季和第二季里,主要是通过她的男性搭档马丁的视角来展现。这一点非常类似于夏洛克·福尔摩斯的叙事结构,正如萨拉·凯尔霍尔姆所指出的,福尔摩斯是通过华生的眼睛被呈现的(凯尔霍尔姆 2011, 57)。然而,尽管华生是以一种钦佩和赞叹的目光看待福尔摩斯,萨加的搭档马丁对萨加的注视方式却截然不同。值得注意的是,我们作为观众正是通过马丁的视角来解码叙事事件的,正如在《夏洛克·福尔摩斯》中,华生代表着观众的视角一样。

通常,当萨加逾越社会规范时,马丁会大声笑,观众也倾向于与他一起发笑,这非常明显且重要地表明马丁的凝视等同于观众的凝视。我们并不被期望与她产生认同,也不被期望渴望她。马丁甚至告诉她,她不是他的类型。值得注意的是,马丁的凝视并非敌意或愤怒的凝视,而是一种纵容而慈爱的凝视,正如之前所提到的,这种凝视实际上将女性侦探置于孩童的位置。他保护她,例如当他在瑞典警察局告诉一名男同事停止用萨加无法理解的讽刺方式骚扰她时(桥,第二季,第3集)。当萨加在社会秩序方面犯错,或逾越两人之间的性界线时,马丁会责备萨加并纠正她,但他同时也教育她、训练她。例如,他告诉她不要说谎,因为她并不擅长说谎(桥,第二季,第2集);他告诉她不要嘲笑别人的笑话,同样是因为她在这些情境中不善于表现真诚(桥,第二季,第2集);他还就如何回应男友的情感需求给她建议。通过马丁的凝视(观众的凝视),萨加成为了那个必须

学习社会规范。她是那个还不懂象征秩序规则的孩子。萨加的搭档亨里克(第三季)并不会像其他人那样嘲笑她或教育她,他对她的兴趣更为矛盾,因为他自己似乎也有些古怪(他拥有照相式记忆,服用大量不知名的药片,并且似乎也带着严重的创伤,就像萨加一样)。然而,他仍然似乎承载着凝视的目光,而萨加则依然是被凝视的对象。作为观众,我们注意到亨里克是如何体验萨加的行为的,当她以出人意料的方式回应时,他是如何感到惊讶和困惑的。他给她起了个绰号叫“维基”,因为她总是引用词典式的解释而非经验性的解释。

尽管亨里克只是用“维基”这个绰号在开玩笑,但我们作为观众却逐渐意识到,她必定代表着某种他者性。正如前文所述,由于她理性且略带机械化的思维方式,她几乎变得非人化了。此外,正如前面提到的,亨里克也是那位在萨加崩溃时拯救她的男性主角。换句话说,是他修复了她的创伤。萨加因童年时期遭受的严重创伤而受到伤害,最终导致她姐姐自杀。女性英雄应对受创童年的主题,在黑色电影和情节剧中都是众所周知的母题,正如伊冯娜·莱夫勒所指出的:“萨兰德代表了一种常见的幻想:曾被虐待、被伤害、软弱无助,但依然坚强能干,实现从暴力的被动承受者到主动施加者的理想转变”(莱夫勒 2013,62)。与萨加相似,莉丝·莎兰德也被描绘成一个尚未长大的孩子。她打扮得像个叛逆的青少年,缺乏礼仪和社会化能力,她的性取向如同萨加一样,深不可测,在许多方面表现为滥交或前俄狄浦斯的。正如莱夫勒所言,萨兰德是长大的皮皮·朗斯特金形象:

萨兰德被描绘成皮皮的形象,旨在表明她在故事初期反国家且不成熟的行为是一条死胡同,如果她想要获得正义,最终必须成为合法的瑞典公民。(莱夫勒 2015)

萨兰德不仅像萨加一样被理解为一个需要知道或学习的孩子,而且她也被以类似的方式进行聚焦。佐伊·布里格利·汤姆森在分析这些小说时指出:“莉丝贝特经常被描述为一张空白画布,调查人员试图从中挖掘出答案。教师和精神病医生试图从莉丝贝特那里获得回应,或强迫她敞开心扉,但迎接他们的却是令人极度沮丧的阴郁沉默。与传统的黑色小说情节不同,这些侦探从未能瓦解莉丝贝特,因此他们将自己的理论投射到她身上,揣测她的心理和性动机”(汤姆森 2013,149)。或者正如伊冯娜·莱夫勒关于小说中聚焦方式所述:“她是由外部聚焦所描绘的”

她的言语被减少到绝对最低限度,她是情节剧中的沉默女性”(莱夫勒 2013,63)。

在电影版本中,萨兰德依然沉默寡言,她主要通过男侦探布隆维斯特的视角被呈现。尽管他与萨兰德发生了性关系,但他将她视为一个需要保护的、被父权社会伤害的孩子。

观众认同男性主角的观念旨在在女性侦探与观众之间制造一种距离感。在桥中,我们从远处审视这位功能失调的女性,她在一个又一个社会秩序中接连犯错,而我们则通过与男性主角一同发笑,或通过察觉她的他者感而与她保持距离。按照这种思路,这位功能失调的女侦探当然不被视为“意义的创造者”(穆尔维 1975/1999, 834),也不是“女性化的男性气质”的有力体现者(哈尔伯斯坦 1998, 9),或“被假定为知晓的主体”(齐泽克 1992, 第57页);相反,她仍然被视为“意义的被动承载者”(穆尔维 1975/1999, 834)或“需要知晓的主体”。

但功能失调的女性侦探与女性观众之间缺乏认同过程,是否意味着不可能产生认同?在超越桥梁中,霍赫舍尔夫和海蒂·菲利普森声称:“这个笨拙的角色以及反复强调她的他者性,使人们难以对她产生同情,正如她自己也难以轻易同情他人一样”(霍赫舍尔夫和菲利普森 2017,139)。然而我们认为,正是通过这种认同的缺失,我们才得以对她产生同情。不是尽管如此,而恰恰是因为萨加的他者化,正因为我们无法与她产生认同,我们才将她视为那个需要知晓真相的孩子;我们不是感同身受地感受她,而是为她感到同情。正如艾米·科普兰在区分同情与共情时所指出的:“同情涉及对他人的关心——为他人感受。它本身并不包含分享他人的体验”(科普兰,145)。如果你查阅报纸、博客和推特,很明显萨加是一个深受喜爱的角色,正如一位女性在推特上写道:“我爱她,正是因为她的自闭症,就像我爱我的儿子们是因为他们的自闭症一样”(国家自闭症协会,推特)。需要强调的是,对于被诊断为自闭症的女性(或男性)而言,这种认同过程当然可能大不相同。在一篇2015年关于女性自闭症的文章中,女性表示“她们在萨加身上认出了自己的某些方面”,并“欢迎她所扮演的高调角色”(汤森德 2015)。对一般女性观众而言,她并非榜样,而是一个暴露于众人目光下的女性。由于她的自闭症,我们(无论作为男性还是女性观众)无需对她进行评判,因此我们能够接纳她、包容她。因此,萨加这一形象似乎激发了非认同性的认同维度。

丽塔·费尔斯基强调:“我们对自我身份的认知,植根于我们在世界中的多样化存在方式以及我们与他者的冲突”(费尔斯基 2008,第30页),而萨加与众不同,她的外表、行为和感受方式都与我们不同,这仍然影响着我们以及我们对自身身份的认知。他者并非绝对的陌生人,因为陌生人源自我们自身。正如莎拉·艾哈迈德所强调的:“陌生人并非产生于我们未能识别之物,而是产生于我们已经将其识别为‘陌生人’的事物”(艾哈迈德,第3页)。

结论必然是,功能失调的女性侦探并未引起女性认同,因此她并不能作为女性主义偶像发挥作用。但另一方面,我们观众并不会简单地误认这位功能失调的女性侦探。由于她的功能障碍以及未成熟发展的幼稚的他者性,她最终代表了‘我们早已认识到的“陌生人”’——一个我们同情却无法与之认同的形象或位置。

2万+

2万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?