目录

1.事件

事件是指在某个试验或观察中可能发生的结果或结果的集合。是样本空间的一个子集,可以包含一个或多个样本点,也可以是整个样本空间。事件用大写字母,如 A,B,C 等表示。

例子

事件A={1,2,3}

1.1 基本事件

基本事件是指试验中不可再分的最简单的事件。每个基本事件代表一个单一的可能结果。

例子:

-

抛一枚硬币:基本事件是“正面”和“反面”。

-

掷一个六面骰子:基本事件是“1点”、“2点”、“3点”、“4点”、“5点”和“6点”。

1.2 复合事件

复合事件是由多个基本事件组合而成的事件。复合事件代表多个可能结果的集合。

例子:

-

抛两枚硬币:复合事件可以是“至少一个正面”,这个事件包含“正面-正面”、“正面-反面”和“反面-正面”三个基本事件。

-

掷一个六面骰子:复合事件可以是“点数大于3”,这个事件包含“4点”、“5点”和“6点”三个基本事件。

1.3 必然事件

必然事件是指在试验中一定会发生的事件。必然事件的概率为1。在样本空间中,必然事件包括了样本空间中的所有样本点。

例子:

-

掷一个六面骰子:“点数在1到6之间”是一个必然事件。

1.4 不可能事件

不可能事件是指在试验中绝对不会发生的事件。不可能事件的概率为0。通常用∅表示。

例子:

-

掷一个六面骰子:“点数大于6”是一个不可能事件。

1.5 样本空间

样本空间是指试验中所有可能结果的集合。样本空间通常用大写字母 Ω 表示。

例子:

-

抛一枚硬币:样本空间 Ω={正面,反面}。

-

掷一个六面骰子:样本空间 Ω={1,2,3,4,5,6}。

1.6 样本点

样本点是指样本空间中的每一个元素,即每一个可能的结果。样本点通常用小写字母ω表示。

例子:

-

抛一枚硬币:样本点是“正面”和“反面”。

-

掷一个六面骰子:样本点是“1点”、“2点”、“3点”、“4点”、“5点”和“6点”。

注:必然事件和样本空间可以被视为等价的,但理论上它们是不同的概念。必然事件是事件的一个实例,而样本空间是定义这些事件的基础集合。

2 事件间的关系

2.1 包含关系

包含关系是指一个事件是另一个事件的子集。如果事件 A 包含在事件 B 中,那么 A 发生时,B 必然发生,即:A⊆B

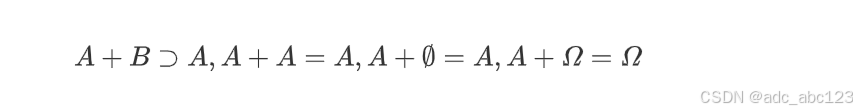

2.2 并集

并事件是指两个或多个事件中至少有一个事件发生的情况。事件 A 和事件 B 的并事件记作 A∪B或A+B,表示 A 或 B 发生。

2.3 交集

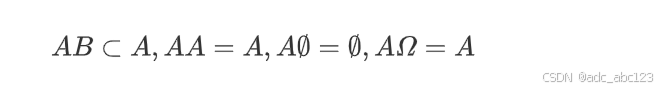

交事件是指两个或多个事件同时发生的情况。事件A 和事件 B 的交事件记作 A∩B或AB,表示 A 和 B 同时发生。

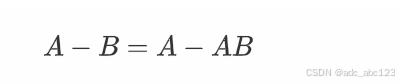

2.4 差集

如果事件 A 发生而事件 B 不发生,则表示这些事件的差集发生了。即将事件A中的A和B的公共部分去掉。事件 A 和 B 的差集表示为 A−B

2.5 互斥事件

互斥事件是指两个事件不能同时发生。如果事件A 和事件 B 是互斥事件,那么 A 和 B 的交集为空集,即:AB=∅

例子:

-

抛一枚硬币:事件“正面”和事件“反面”是互斥事件。

-

掷一个六面骰子:事件“点数为1”和事件“点数为2”是互斥事件。

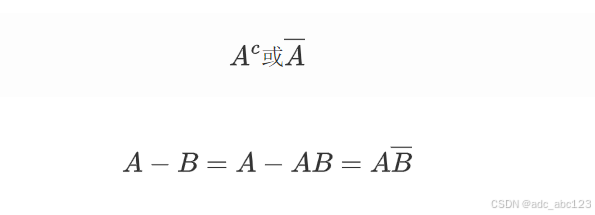

2.6 对立事件

对立事件是指两个事件互为对立,即一个事件发生时,另一个事件必然不发生。如果事件 A 和事件 B 是对立事件,那么 A 和 B 的并集是样本空间,且 A 和 B 的交集为空集,即:

A+B=Ω且AB=∅ 通常,事件 A 的对立事件记作

例子:

-

抛一枚硬币:事件“正面”和事件“反面”是对立事件。

-

掷一个六面骰子:事件“点数为1”和事件“点数不为1”是对立事件。

互斥和对立事件的区别:

①两个事件对立,则一定是互斥事件

②互斥事件适用于多个事件,对立适用于两个事件

③互斥事件,A和B不能同时发生,也可以都不发生;对立事件有且只有一个发生。

2.7 完备事件组

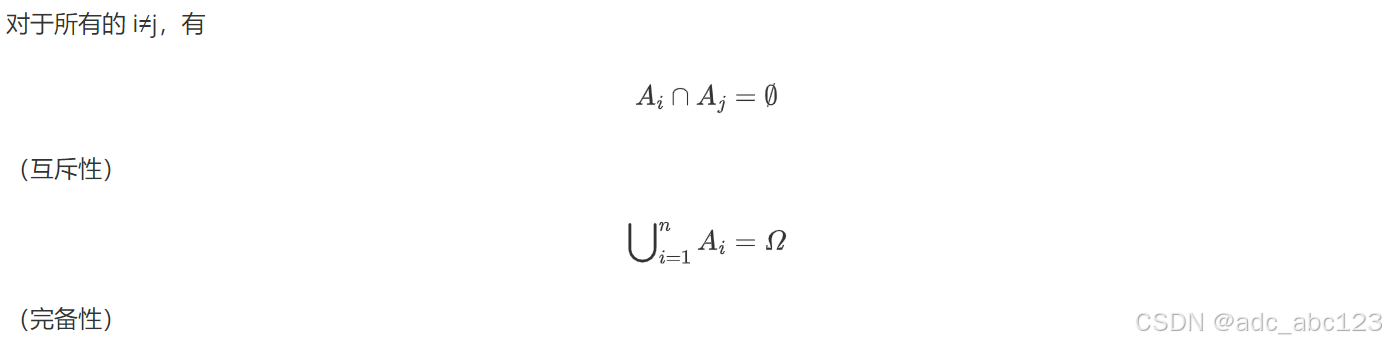

是一组事件,它们满足以下两个条件:

①互斥性:完备事件组中的任意两个事件不能同时发生。也就是说,这些事件两两互斥。

②完备性:完备事件组中的事件涵盖了样本空间中所有可能的结果,并且至少有一个事件必然发生。换句话说,这些事件的并集是整个样本空间,且它们的并集是必然事件。(样本空间,事件互斥)

用数学术语来说,如果有一个样本空间 Ω 和一个事件集合 {A1,A2,...,An},那么这个事件集合是完备的,如果:

例子:

假设我们掷一个公平的六面骰子,样本空间是 Ω={1,2,3,4,5,6}。

-

{1,2,3,4,5,6}是一个完备事件组。

-

这些事件两两互斥,并且它们的并集包含了所有可能的结果,即整个样本空间。

3 事件的运算律

3.1 交换律

交换律是指事件的并集和交集运算满足交换性,即运算的顺序不影响结果。

-

并集的交换律:

A∪B=B∪A

-

交集的交换律:

A∩B=B∩A

例子:

-

事件 A 和事件 B 的并集:A∪B=B∪A。

-

事件 A 和事件 B 的交集:A∩B=B∩A。

3.2 结合律

结合律是指事件的并集和交集运算满足结合性,即多个事件的运算顺序不影响结果。

-

并集的结合律:

(A∪B)∪C=A∪(B∪C)

-

交集的结合律:

(A∩B)∩C=A∩(B∩C)

例子:

-

事件 A、事件 B 和事件 C 的并集:(A∪B)∪C=A∪(B∪C)。

-

事件 A、事件 B 和事件 CC 的交集:(A∩B)∩C=A∩(B∩C)。

3.3 分配律

分配律是指事件的并集和交集运算满足分配性,即一个运算对另一个运算的分配关系。

-

并集对交集的分配律:

A∪(B∩C)=(A∪B)∩(A∪C)

-

交集对并集的分配律:

A∩(B∪C)=(A∩B)∪(A∩C)

例子:

-

事件 A、事件 B 和事件C 的并集对交集的分配:A∪(B∩C)=(A∪B)∩(A∪C)。

-

事件 A、事件 B 和事件 C 的交集对并集的分配:A∩(B∪C)=(A∩B)∪(A∩C)。

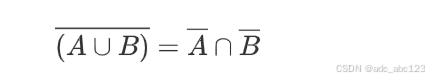

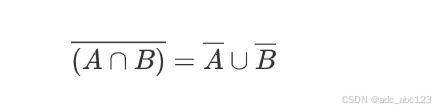

4.4 对偶律

对偶律是指事件的补集运算的对偶关系,即并集的补集和交集的补集之间的关系。

-

第一对偶律:

-

第二对偶律:

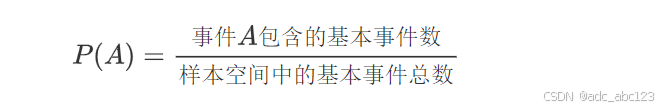

4.概率

4.1 时间概率的定义

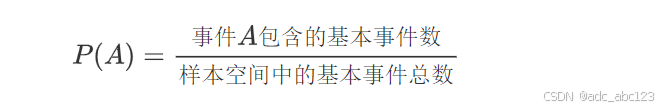

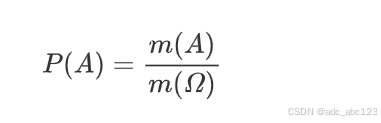

对于一个事件 A,其概率 P(A) 定义为:

4.2 古典模型

古典概率模型,也称为古典模型或等可能模型,是一种概率论中用于计算随机事件发生概率的方法。它基于以下假设:

①有限性:样本空间是有限的,即所有可能的结果可以被列举出来。

②等可能性:样本空间中的每个基本事件(样本点)出现的可能性是相等的。

在古典模型中,一个事件的概率可以通过以下公式计算:

- 古典模型的步骤:

①确定样本空间:列出随机试验所有可能的结果。

②计数:计算样本空间中基本事件的总数。

③识别事件:确定事件 A 包含的基本事件数。

④计算概率:使用上述公式计算事件 A 的概率。

例子:

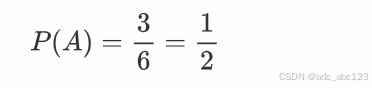

假设我们掷一个公平的六面骰子,想要计算掷得奇数(1、3、5)的概率。

样本空间:Ω={1,2,3,4,5,6}

基本事件总数:6(因为骰子有六个面)

事件 A 包含的基本事件数:3(因为有三个奇数:1、3、5)

因此,掷得奇数的概率 P(A) 为:

4.3 排列(不重复排列)

4.3.1排列的定义

给定一个包含 n 个元素的集合,从中选择 r 个不同元素(r≤n)进行排列,意味着这 r 个元素的顺序是重要的。

4.3.2排列的符号

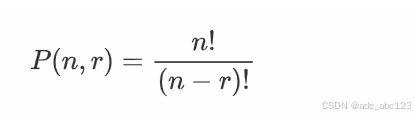

排列通常用 P(n,r)表示,读作“n 个中取 r个的排列数”。

4.3.3排列的公式

其中 n!(n的阶乘)表示从 n 到 1 的所有正整数的乘积,即

![]()

4.3.4排列的计算

-

如果 r=n,即从 n 个元素中选择 n 个元素进行全排列,排列数为 n!。

-

如果 r=0,即从 n 个元素中选择 0 个元素进行排列,排列数为 1,因为空集的排列只有一种。

-

如果 r>n,排列数为 0,因为不可能从 n 个元素中选择超过 n 个元素。

示例

假设有一个集合 {1,2,3,4},我们要计算从这个集合中选择 3 个元素进行排列的数量。

解:由题意可知:n=4,r=3

排列数为:![]()

这意味着有 24 种不同的方式将集合 {1,2,3,4} 中的 3 个元素进行排列。

4.4 组合

4.4.1组合的定义

给定一个包含 n 个元素的集合,从中选择 r 个不同元素(r≤n)进行组合,意味着这 r 个元素的顺序并不重要。

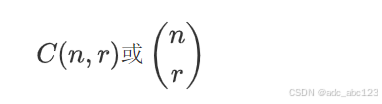

4.4.2组合的符号

组合通常用

表示,读作“n 选 r”或“二项式系数”。

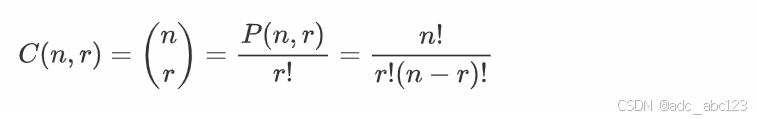

4.4.3组合的计算公式

组合的性质

-

对称性:C(n,r)=C(n,n−r)

-

边界条件:C(n,0)=C(n,n)=1

-

当 r>n 时,C(n,r)=0

示例

假设有一个集合 {1,2,3,4},我们要计算从这个集合中选择 2 个元素进行组合的数量。

解:n=4,r=2

组合数为:![]()

这意味着有 6 种不同的方式从集合 {1,2,3,4}中选择 2 个元素进行组合。

4.5 几何概型

几何概型是概率论中的一个基本概念,它用于处理那些结果可以被表示为几何区域(如线段、平面区域、立体区域等)的随机试验的概率问题。几何概型的基本思想是将概率问题转化为几何区域上的面积、体积或长度等几何量的比值。

4.5.1几何概型的计算

步骤计算:

①确定样本空间:首先确定样本空间的几何区域,比如长度、面积或体积。

②度量样本空间:计算样本空间的度量,比如长度、面积或体积。

③确定事件区域:确定事件对应的几何区域,并计算其度量。

④计算概率:事件的概率等于事件区域的度量除以样本空间的度量。

4.5.2几何概型的公式

如果事件 A 对应的几何区域的度量为 m(A),样本空间 Ω 的度量为 m(Ω),则 A 的概率 P(A)为:

例子

1.在一个单位正方形内随机投点,事件“点落在左半边”的概率:

![]()

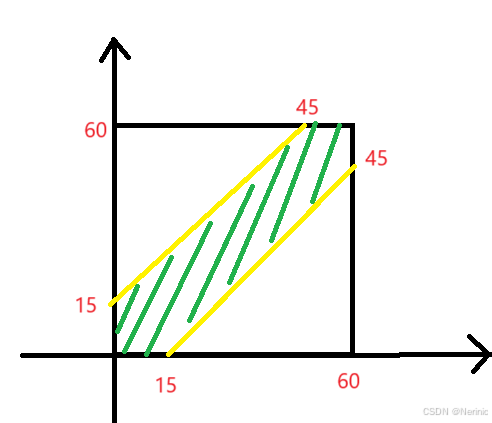

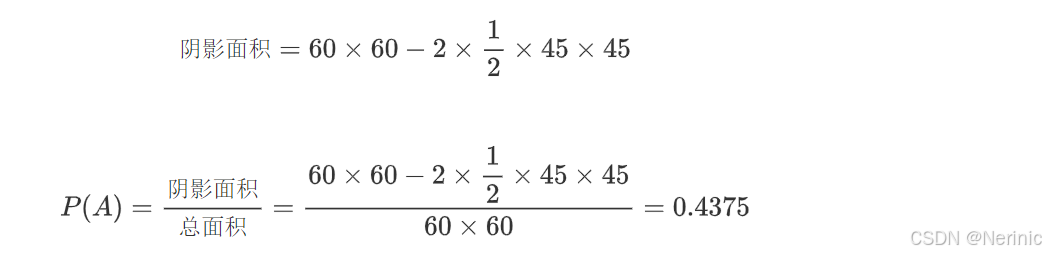

2.假设甲和乙约定在6-7点时间段内到达某个地点会面,先到者等待15分钟,两人到达的时间是随机的。我们需要确定他们能够相遇的概率。

解:

将1小时换算为60分钟,时间段表示为数轴上的0到60之间的区间。

甲到达的时间用 x 表示,乙到达的时间用 y 表示,其中 0≤x,y≤60。

样本空间 Ω 可以表示为一个边长为60的正方形,其中 (x,y)表示甲和乙到达的时间。

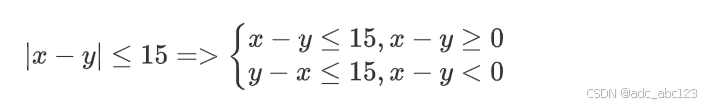

可能甲先到,也可能乙先到,甲和乙相遇,这意味着甲和乙到达的时间差不超过15分钟,即 ∣x−y∣≤15。

根据几何概型,实际上是求图形中阴影部分的面积与整个正方形面积的比值。

4.6 频率

4.6.1频率的定义

频率是一个经验概念,它通过实际观察或实验来确定。频率是某个事件在一系列重复实验中发生的次数与总实验次数之比。

4.6.2频率的性质

频率的值可以是任何非负实数,包括0(事件一次也没发生)和任意正数(事件多次发生)。

4.6.3频率的计算

频率是通过实际计数得到的,例如,如果一个事件发生了 m 次,在 n次独立的重复实验中,其频率为 m*n。

4.6.4不确定性

频率是随机的,它随着实验次数的增加而波动,但根据大数定律,当实验次数足够多时,频率会趋近于概率。

4.6.5概率与频率的关系

-

大数定律:随着实验次数的增加,事件发生的频率趋近于其概率。

-

长期稳定性:在大量重复实验中,频率的稳定性可以作为概率的一个估计。

-

经验估计:在没有理论模型的情况下,可以通过频率来估计概率。

4.7 基本性质(公理化)

-

非负性:对于任意事件 A,有 P(A)≥0。

-

规范性:必然事件的概率为1,即 P(Ω)=1。

-

可加性:对于互斥事件 A 和 B,有 P(A+B)=P(A)+P(B)。

性质1:P(∅)=0

性质2:

![]()

性质3:P(A-B)=P(A)-P(AB)

![]()

性质4:P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)

证明:

A+B=A+(B-AB),可根据图形理解。

P(A+B)=P(A+(B-AB))=P(A)+P(B)-P(AB)

注意:性质4是可加性的一般性描述,如果A和B互斥那么AB为空集,则P(AB)=0

性质4还适用于多个事件相加:

P(A+B+C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)

如果A、B、C是互斥事件:则P(AB)=P(AC)=P(BC)=P(ABC)=0

所以:P(A+B+C)=P(A)+P(B)+P(C)

解释:P(A+B+C)相当于三个圆的公共部分,即图中蓝色部分,P(A)+P(B)+P(C)相当于三个圆相加,但是中间重叠部分(AC、AB、BC)被加了两次,所以需要减掉一次P(AC)、P(AB)、P(BC),在减掉P(AC)、P(AB)、P(BC)时最中间(三色重叠)的部分被减掉了,所以还要再加上P(ABC)

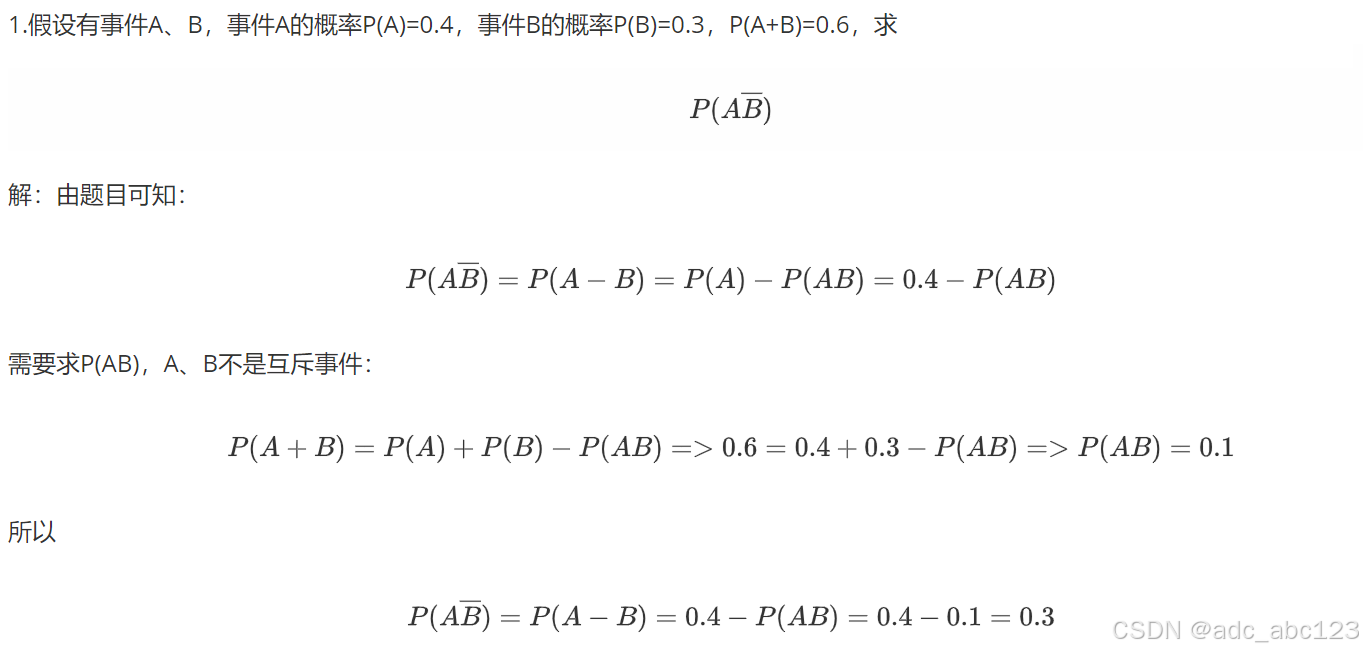

例子

4.8 条件概率

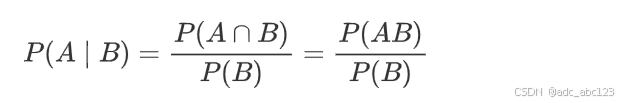

条件概率用于描述在已知某一事件发生的情况下,另一事件发生的概率。条件概率通常表示为 P(A∣B),读作“在事件 B 发生的条件下,事件 A 发生的概率”。

4.8.1条件概率定义

设Ω为样本空间, A和 B 是两个事件,且 P(B)>0。事件 A 在事件 B 发生的条件下的条件概率 P(A∣B) 定义为:

说明:

P(A):无条件概率,样本空间为Ω

P(A|B):条件概率,样本空间不再是Ω,而是B或者Ω(B)

所以条件概率定义公式中P(B)为B事件发生的总事件数概率,P(A∩B)是在B发生的条件下A发生的事件概率,即A和B共同发生的事件概率

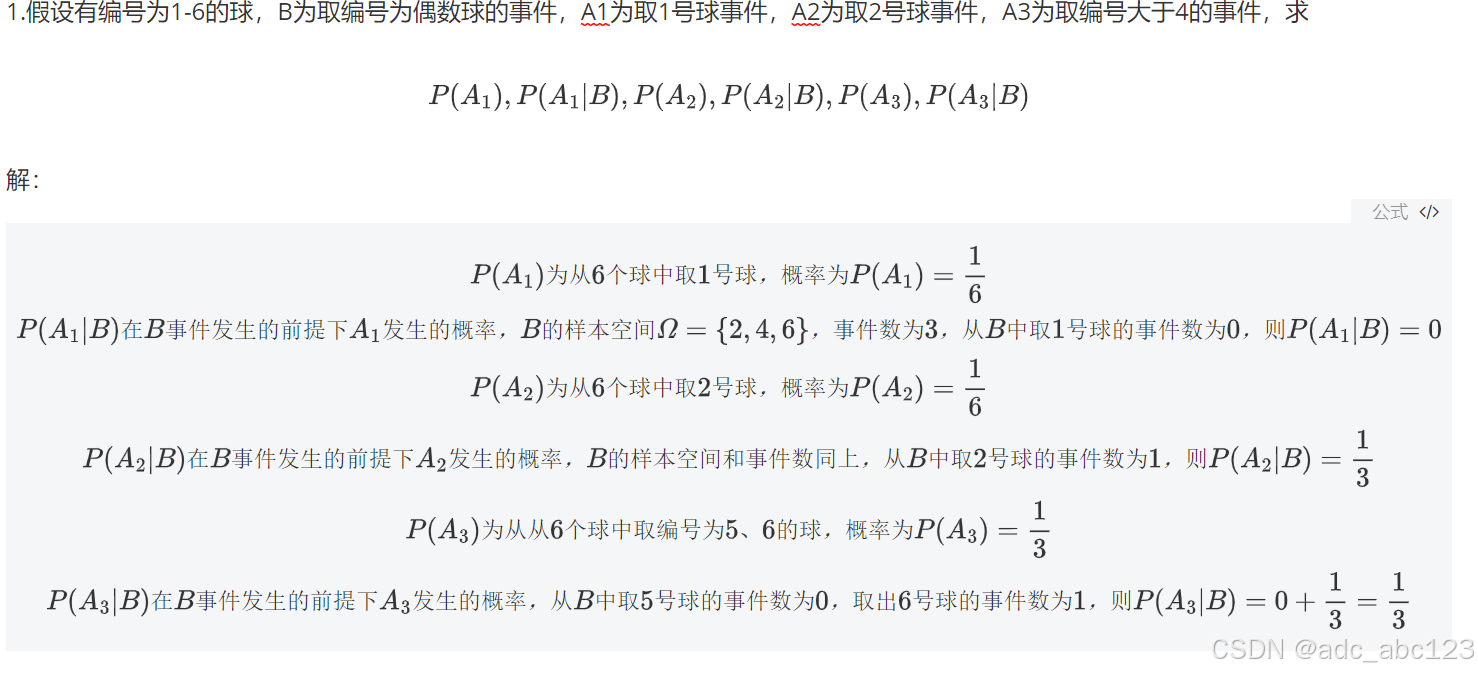

例子

4.8.2条件概率基本性质

-

非负性:对于任意事件 A和B,有 P(A|B)≥0。

-

规范性: P(Ω|B)=1。

-

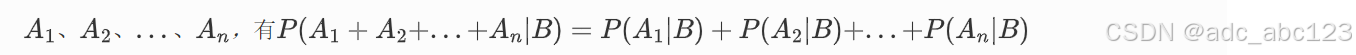

可加性:对于互斥事件

4.8.3条件概率的乘法公式

条件概率的乘法公式是:P(AB)=P(B)P(A|B)

这个公式说明了事件 A 和事件 B 同时发生的概率等于事件 B 发生的概率乘以在 B 发生的条件下 A 发生的概率。

说明:以上公式可以理解为分几步走,第一步B发生的概率,第二步在B发生的前提下A发生的概率。

补充:如果有A、B、C事件

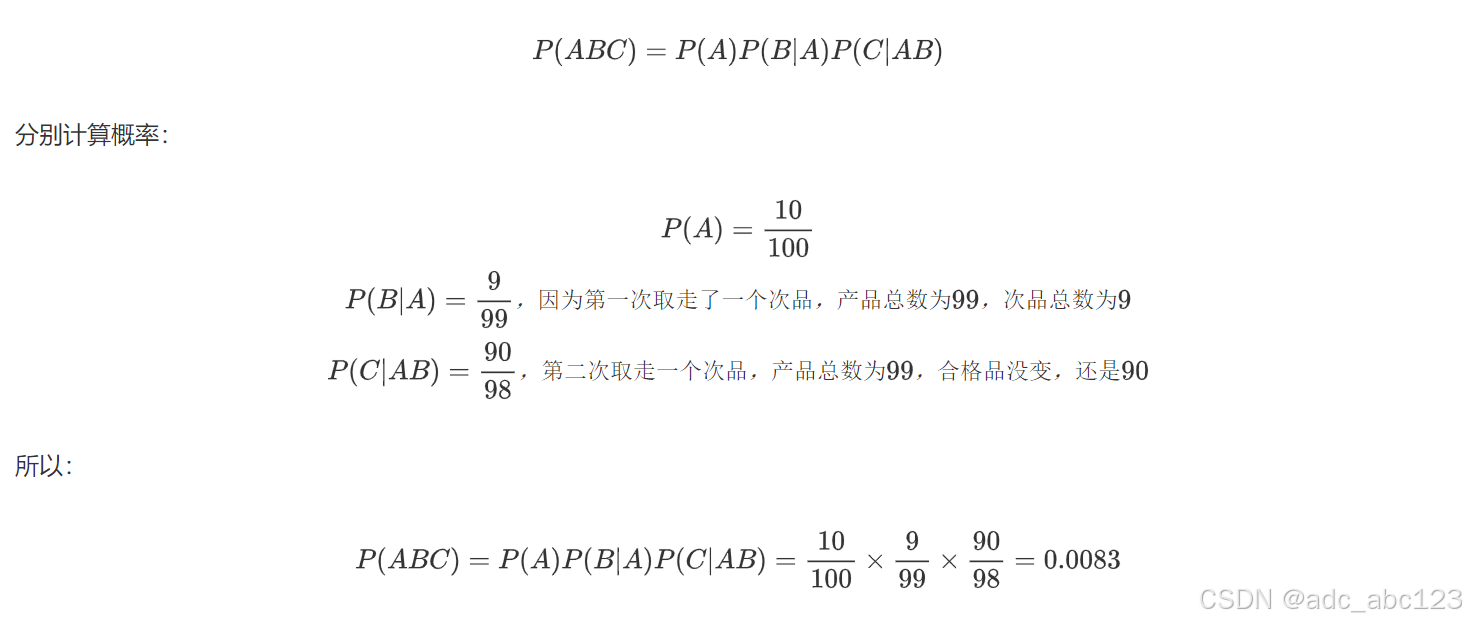

则,P(ABC)=P(A)P(B|A)P(C|AB)

按照分几步走的逻辑:第一步A发生的概率,第二步在A发生的前提下B的概率,第三步在AB发生的前提下C的概率,相当于每一步都要以前一步作为发生条件。

例子

1.假设有100件产品,次品率为10%,问前两次取到次品,第三次取到合格品的概率。

解:根据题目可知,次品数位10,总共取3次,第一次和第二次都取到次品,第三次是在前两次取到次品的前提下取到合格品

设A第一次取到次品的事件,B第二次取到次品的事件,C为取到合格品的事件

所以三次共同发生的概率:

4.9 全概率公式

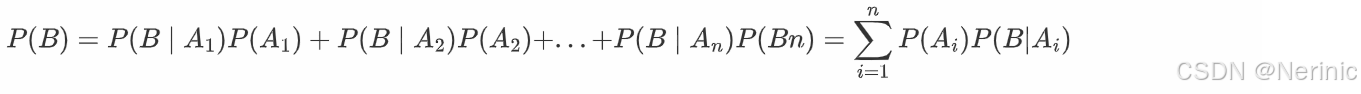

假设事件 A1,A2,...,An 是样本空间 Ω 的一个完备事件组,即这些事件两两互斥,并且它们的并集是整个样本空间。如果我们想计算事件 B 的概率,可以使用全概率公式:

计算某一事件的总概率,通过将其分解为多个互斥事件的条件概率之和。

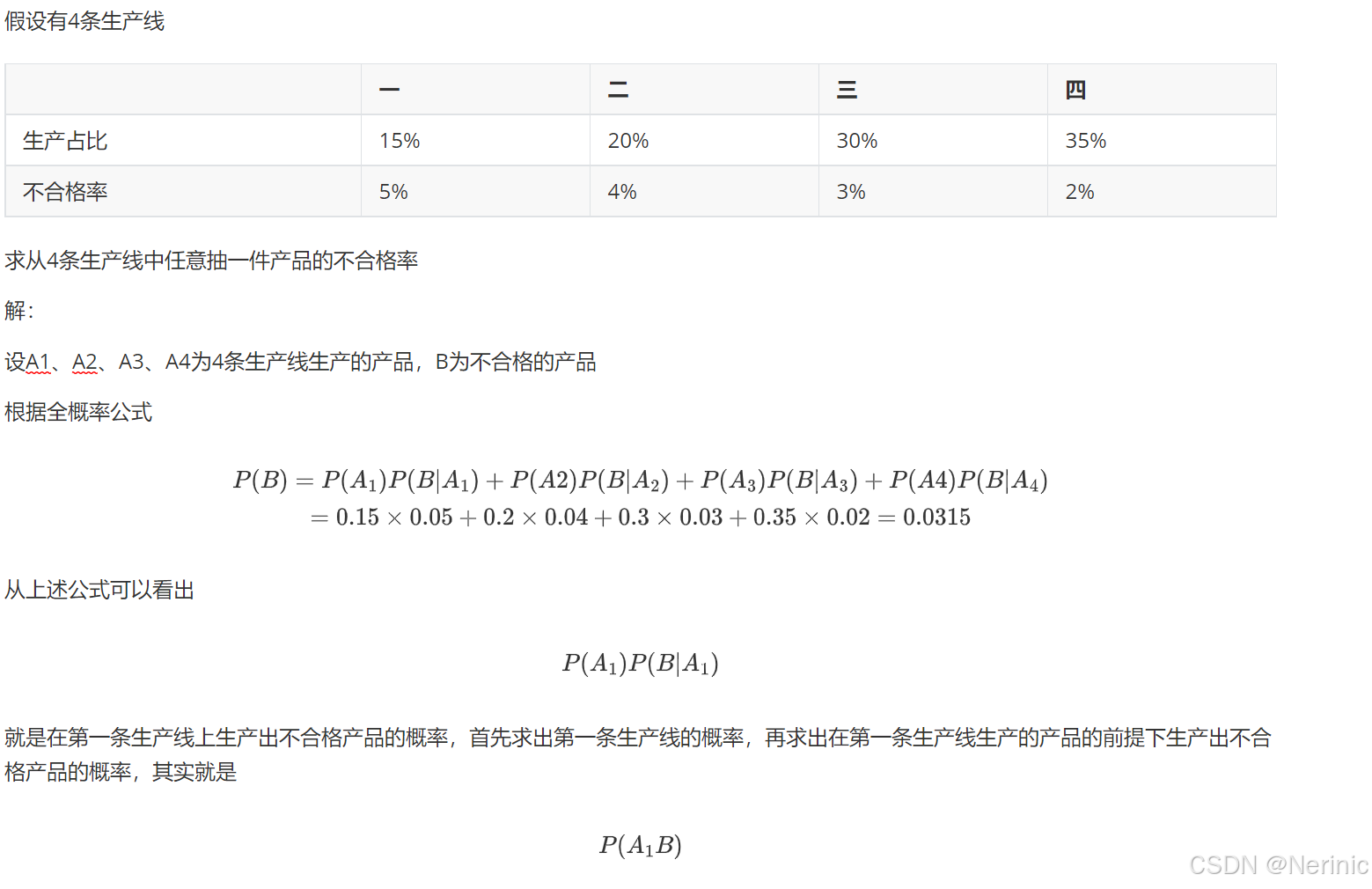

例子:

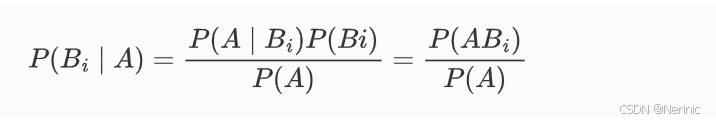

4.10 贝叶斯公式

贝叶斯公式描述了在已知其他条件概率的情况下,一个条件概率的计算方法。贝叶斯公式是逆概率理论的核心,根据已知的某些概率推断其他事件概率。

例如:感冒、肺炎、白血病的症状都是发烧,在已知病人发烧的情况下,来推理病人发病的原因。可以把感冒、肺炎、白血病理解为原因,发烧是导致的结果,由已知结果推理原因的方法就是贝叶斯公式的核心理论。

定义

如果事件 B1,B2,...,Bn是样本空间 Ω 的一个完备事件组,即这些事件两两互斥且它们的并集是整个样本空间,那么对于任意事件 A,贝叶斯公式可以表示为:

参数说明:

-

P(Bi∣A) 是在事件 A 发生的条件下事件 Bi发生的条件概率(后验概率)。

-

P(A∣Bi)是在事件 Bi发生的条件下事件 A 发生的条件概率(似然度)。

-

P(Bi)是事件 Bi发生的边缘概率(先验概率)。

-

P(A)是事件 A 发生的边缘概率(先验概率),可以通过全概率公式计算得出:

![]()

说明:事件A理解为结果,在已知事件A的条件下,事件Bi发生的概率即为贝叶斯公式。

4.11 事件独立性

如果两个事件是独立的,那么一个事件的发生不会影响另一个事件发生的概率。

4.11.1条件概率与独立性

如果事件 A 和事件 B 是独立的,那么事件 A 在事件 B 发生的条件下的条件概率 P(A∣B)等于事件 A 的先验概率 P(A):

P(A∣B)=P(A)

同样地,事件 B 在事件 A 发生的条件下的条件概率 P(B∣A)等于事件 B 的先验概率 P(B):

P(B∣A)=P(B)

由条件概率公式可知:![]()

4.11.2事件独立性的定义

设 A和 B 是两个事件。如果满足以下条件,则称事件 A 和事件 B 是独立的:

P(AB)=P(A)P(B)

其中:

-

P(AB)是事件 A 和事件 B 同时发生的概率(联合概率)。

-

P(A)是事件 A 发生的概率。

-

P(B) 是事件 B 发生的概率。

4.11.3事件独立性的性质

①对称性:如果 A 和 B 独立,那么 B 和 A 也独立。

②传递性:如果 A 与 B 独立,且 B 与 C 独立,那么 A 与 C 独立(仅当这些事件的联合概率分布是乘性的)。

③零概率事件:任何事件与零概率事件(P(A)=0)总是独立的。

④对立事件:如果 A 与 B 独立,那么 A 与其对立事件也独立。

4.11.4事件独立性的定理

1.P(A)>0,P(B)>0,A、B独立的充分必要条件是P(AB)=P(A)P(B)

2.P(A)>0,P(B)>0,互不相容和独立不会同时出现。

证明:

如果A、B互不相容则P(AB)=0,而P(A)P(B)>0,所以A、B不独立

如果A、B独立则P(AB)=P(A)P(B)>0,所以P(AB)>0,从而A、B步互不相容。

例子

设P(A+B)=0.9,P(A)=0.4,求P(B),条件:1.A、B互不相容;2.A、B独立

解:

1.A、B互不相容,则P(AB)=0

P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB),所以0.9=0.4+P(B),得出P(B)=0.4

2.A、B独立,则P(AB)=P(A)P(B)

P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)=>0.9=0.4+P(B)-0.4P(B)=>P(B)=5/6

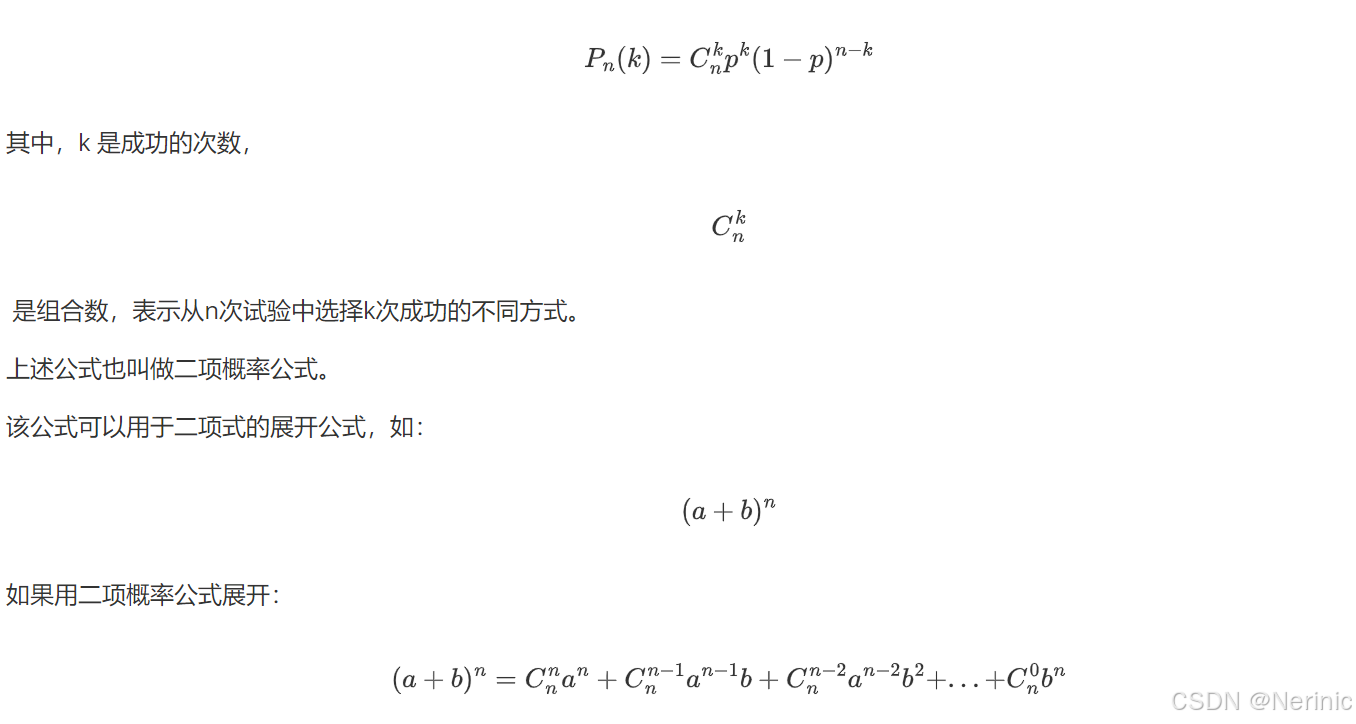

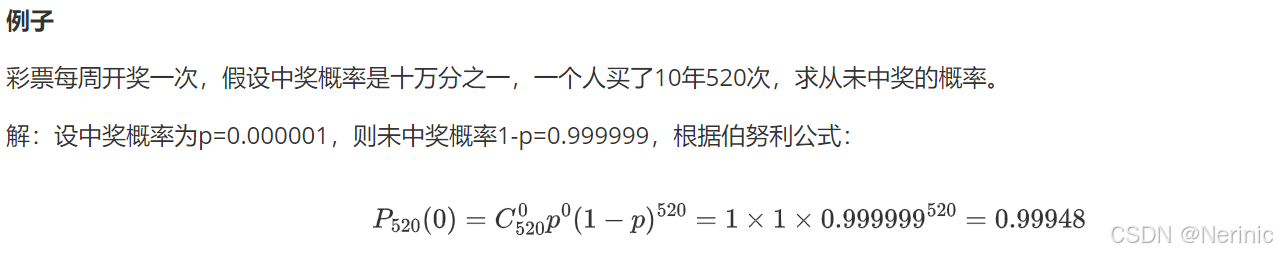

4.11 伯努利模型

伯努利模型是一种基础的概率模型,它描述了一个随机试验只有两种可能结果的情况:成功或失败。在伯努利模型中,每次试验只有两个可能的结果,通常称为成功和失败。这些结果用事件S和事件F来表示,其中S表示成功,F表示失败。伯努利模型的关键特点是每次试验的结果是相互独立的,即前一次试验的结果不会影响后一次试验的结果,每次试验中成功的概率为p,失败的概率为1-p,并且这些概率对于每次试验都保持不变。

伯努利模型在概率论、统计学和随机过程等领域中都有重要的应用。例如,在统计学中,可以使用伯努利模型来建立二元数据的模型,比如用户是否购买产品、是否点击广告等。在风险分析中,伯努利模型可以用来描述某种事件的发生与否,比如是否发生事故、是否发生自然灾害等。在金融数学中,伯努利模型可以用来模拟股票价格的上涨和下跌情况。

4.11.1相关概念

伯努利试验:

-

伯努利试验是一种特殊类型的随机试验,其结果只有两种可能:成功或失败。

-

伯努利试验的结果是二元的,通常用1表示成功,用0表示失败。

n重伯努利试验:

-

n重伯努利试验是指伯努利试验重复进行n次,每次试验都是独立的。

-

在n重伯努利试验中,每次试验的成功概率相同,通常用p表示,失败概率为1-p。

4.11.2伯努利模型的定义

设试验成功的概率为 p(0<p<1),失败的概率为 1−p,如果在n重伯努利实验中,成功k次的概率参数为 p 的伯努利分布。

伯努利分布的概率质量函数(PMF)为:

59

59

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?