对于刚接触深度学习的研一学生来说,想要从零基础快速完成一篇论文,确实不是一件容易的事。如果没有一份清晰、可执行的学习与科研规划,即便你有热情也愿意投入大量时间,但最终成果也大概率不尽如人意。

一般来说,新手想要顺利发论文至少要完成这几个关键步骤:打牢深度学习和编程基础→ 明确研究方向 → 阅读论文并选择合适的baseline → 理解并复现baseline代码 → 在此基础上进行有效改进 → 完成实验并撰写论文。

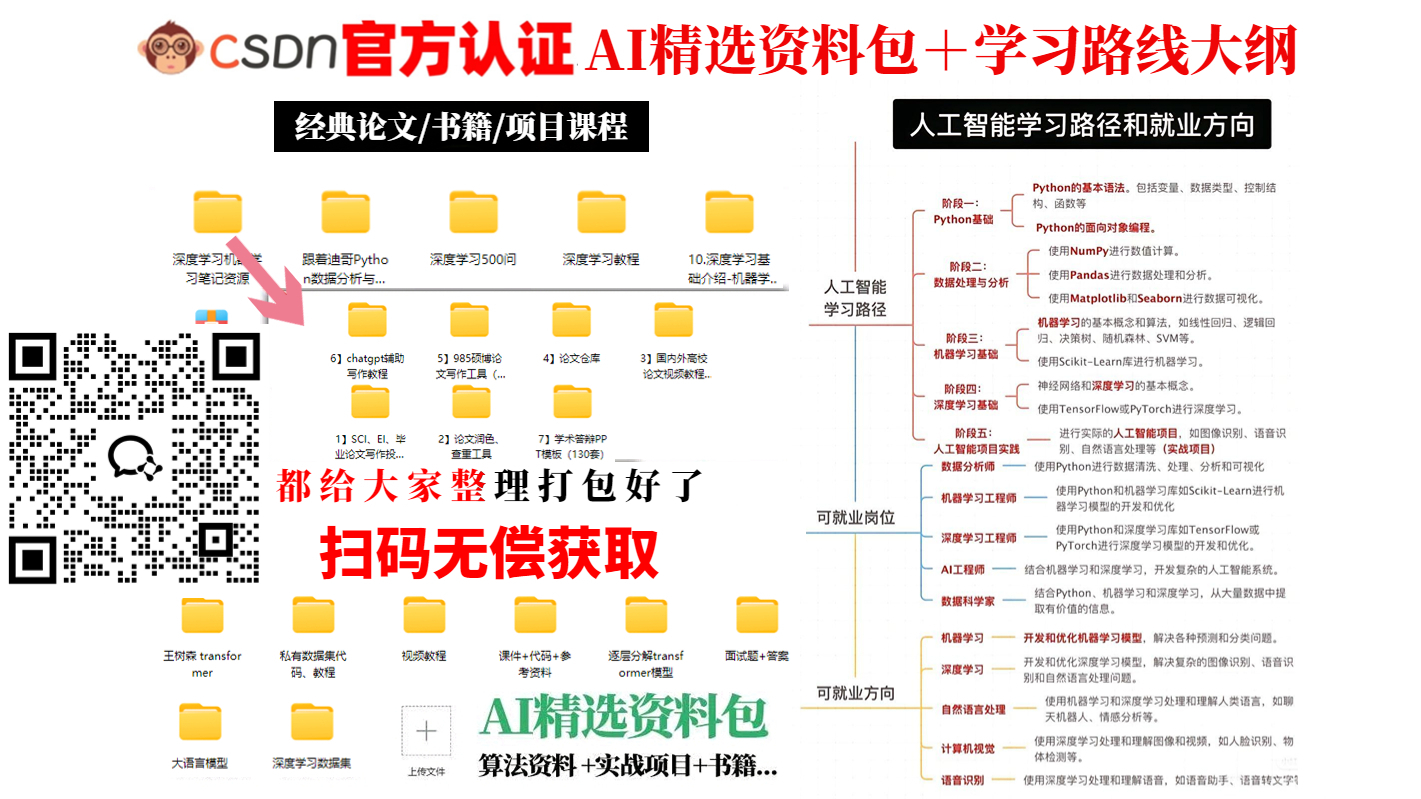

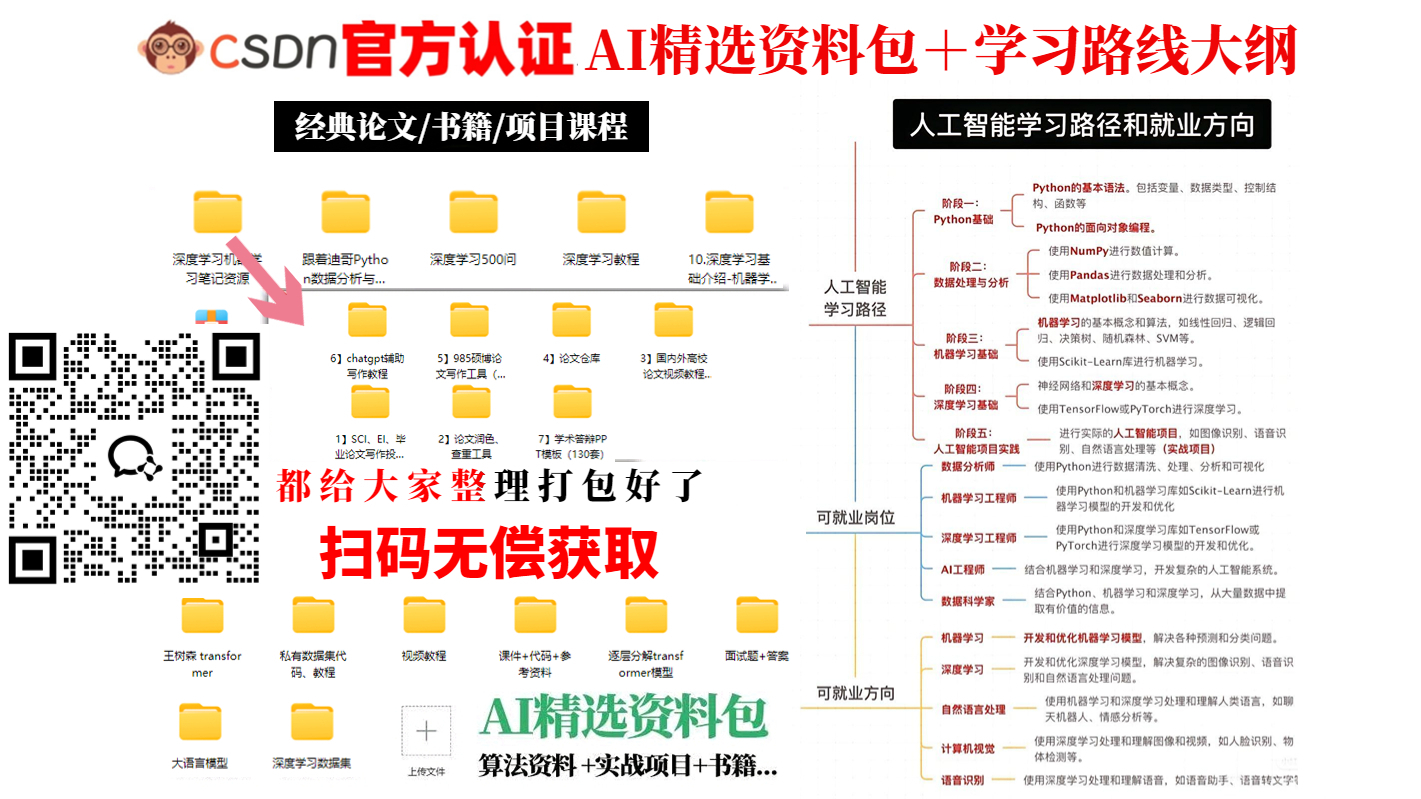

这里我根据自己经验,写了份新手完全从0开始三个月发论文一般流程,只需要按部就班地推进,每一步都有明确的目标,你会发现发论文并非是遥不可及。文章中提到的所有资料,都可以添加小助手无偿分享!

文章中所有的数据和资料,可添加小助手无偿分享~

扫码添加小助手即可无偿获取~

也可以关注“AI技术星球”公众号,关注后回复“221C”获取。

第一步:打好深度学习基础

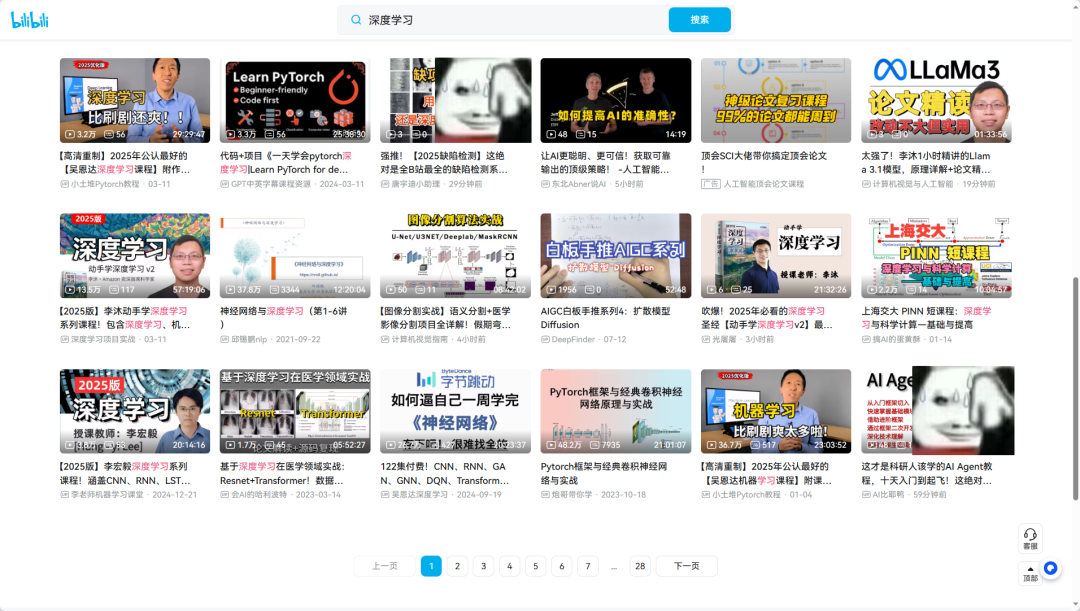

刚入门时,最重要的是建立扎实的基础知识体系。可以通过B站上一些优质课程来系统学习(除了迪哥的视频其他都能看 ),比如吴恩达(英文)、李宏毅(中文)、李沐(中文/难度较高)、刘二大人(PyTorch)、小土堆(PyTorch入门)、邱锡鹏(神经网络)等老师的教程,根据自身接受程度灵活选择。大约一个月的时间,只需要掌握深度学习神经网络的核心概念、常用网络结构以及PyTorch的基本操作,基本就能满足后续使用需求。

第二步:明确研究方向,确定课题

不要轻易更换课题方向,尤其是在动手实践阶段。可以优先参考导师、师兄师姐正在做的内容,如果没有可借鉴的方向,也可以先读几篇综述论文,选定一个感兴趣的大方向,再细化到具体任务,比如图像分类、目标检测、语义分割,或是文本分类、情感分析、问答系统等。选定方向后,尽量运行一两个该领域常用模型,在自己的数据集上实践一遍,熟悉训练和测试的完整流程。

这里给大家推荐papers with code这个网站,可以在这里找到绝大多数研究方向的论文、代码以及数据集。

第三步:阅读近年论文,选择合适的baseline模型

一般建议优先考虑近两三年内发表的论文,避免使用时间过久、代码无人维护的模型,也能减少被审稿人指出“过时”的风险。不要急着挑战SOTA模型,既难以复现,又难以优化。对于入门阶段,更适合选择结构清晰、代码完善、文档齐全的模型作为起点,这样可以节省大量理解与调试时间。

这里给大伙儿分享我整理的CVPR2024、CVPR2025的论文合集,都是目前计算机视觉领域前沿的研究方向,论文与代码的地址我都整理好了,点击链接就能直接跳转到相关页面去。

第四步:掌握代码细节,并在此基础上进行简单改进

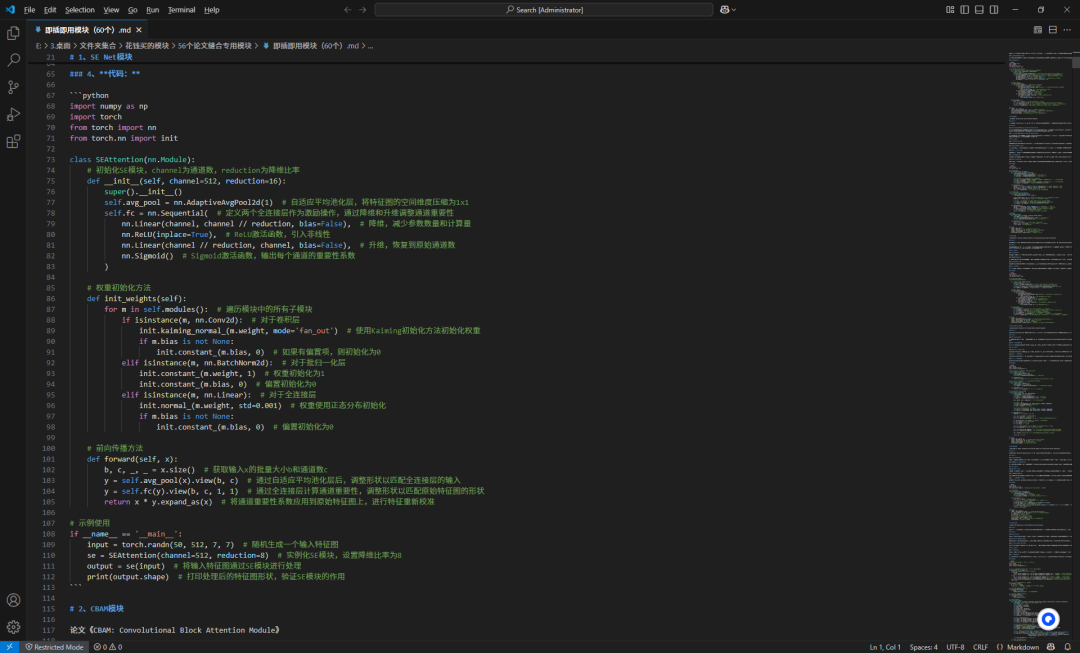

在理解整体代码结构的基础上,找到可调整的模块,比如特征提取部分或分类器部分。弄清楚输入输出的维度、语义含义后,就可以尝试加入一些常见的改进模块,例如注意力机制、轻量化模块、频域特征提取、下采样等。

只要加入的模块能带来性能提升,就可以继续做消融实验,分析模块的有效性。这个阶段不强调“创新”,重点是确保结果能有所改善。常见的结构改进方式包括串联、并联、交互、融合和连接五种策略。

这里分享我费了很大功夫整理的56个即插即用模块,每个模块都从作用、机制、优势、代码等多个方面进行了详细总结,真的花了我很大的功夫,球球大伙儿点点赞、点点关注哇!

第五步:扩展实验,强化对比分析

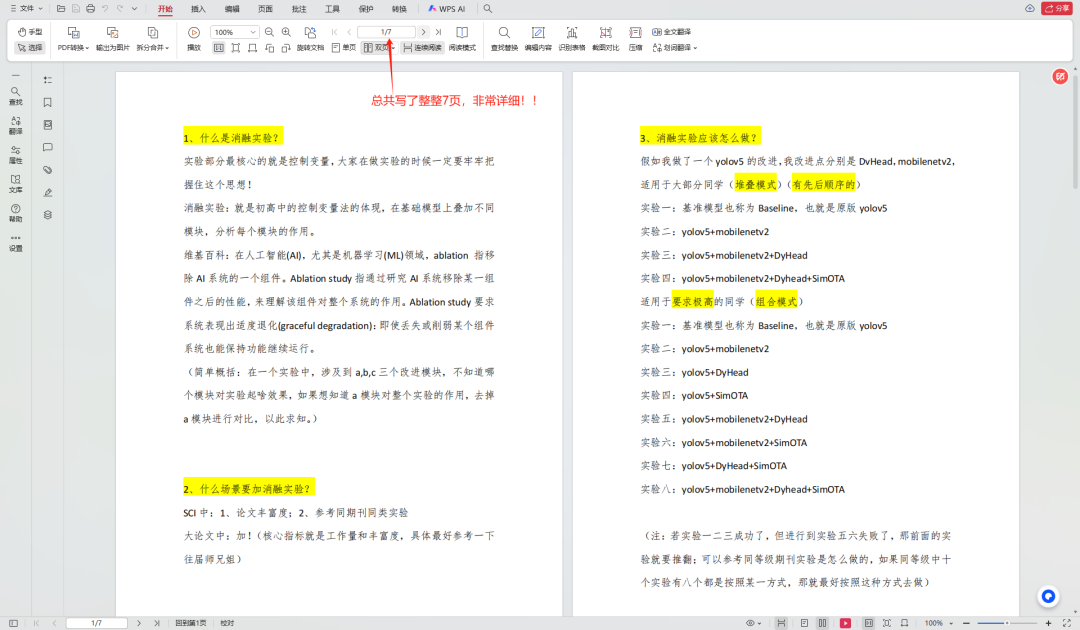

除了基本的性能测试,可以考虑增加一些对比实验,比如与原始模型的对比、不同模块组合的对比,甚至是模型复杂度或推理速度的分析。这些内容不仅能增加论文的说服力,也有助于丰富实验部分,提高论文的整体质量。

这里给大家分享我做的《深度学习常见实验问题与实验技巧手册》,适用于所有模型,内容包括什么是消融实验、什么场景要加消融实验、消融实验应该怎么做、不同模型的对比实验应该怎么做、不同论文同数据集的对比实验应该怎么做、消融和对比实验中的超参数设定应该怎么做等等问题。

B站视频版讲解(复制后方BV号搜索即可):BV1yNmLYrE7X

第六步:撰写论文并准备投稿

论文写作的关键是把整个工作逻辑讲清楚,包括问题背景、方法设计、实验设置与结果分析等。只要最终结果不太差,达到中等水平以上,一般都能顺利投出。为了增强说服力,可以重点突出改进带来的收益,哪怕涨点幅度不大,也可以结合消融实验解释清楚。

对于不打算长期深耕科研、也没有读博打算的同学来说,没必要在一篇论文上耗费太多时间,后续还是要把更多精力放在实习、就业或考博等更长远的规划上。

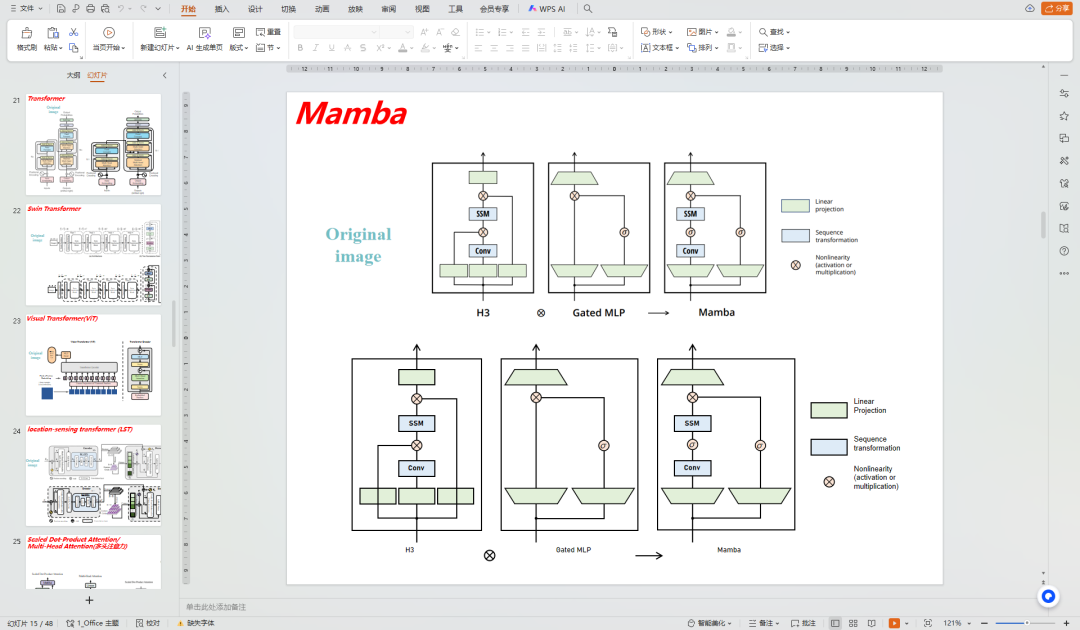

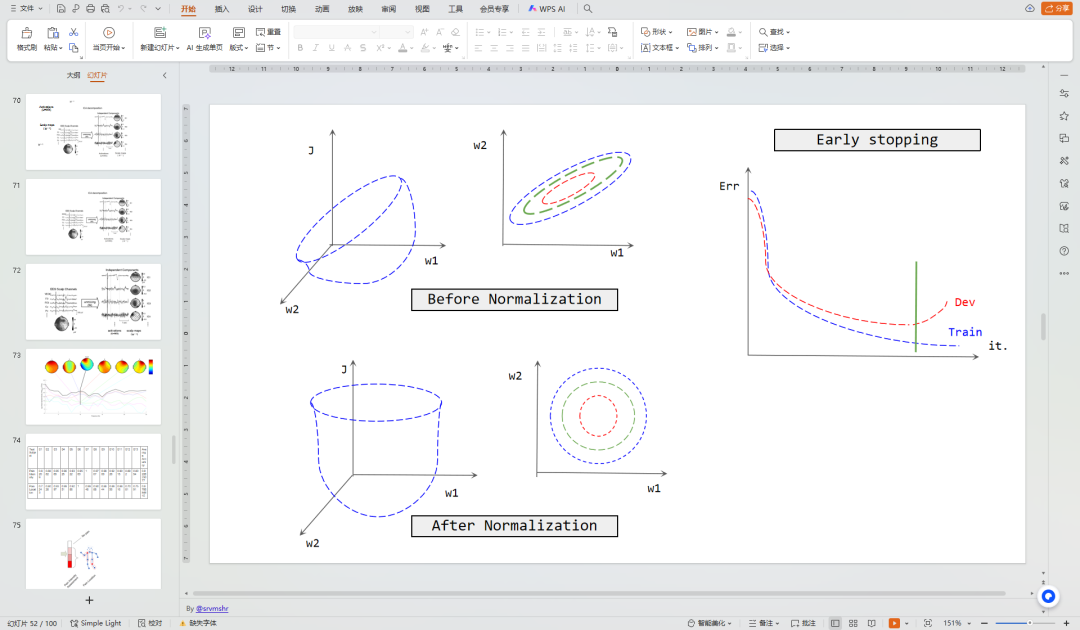

这里分享机器学习/深度学习必备的论文绘图模版,包含了大部分机器学习/深度学习的元素组件,你可以直接在上面找自己需要的部件组合并修改,不仅能大量节省画图的时间,美观度也能提升不少。

文章中所有的数据和资料,可添加小助手无偿分享~

扫码添加小助手即可无偿获取~

也可以关注“AI技术星球”公众号,关注后回复“221C”获取。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?