2025年7月25日,国家自然科学基金委员会发布《2024年度部门决算》及《面上项目绩效评价报告》《青年科学基金项目绩效评价报告》。报告深入剖析了当前项目存在的核心问题,并提出了针对性改革建议。

具体来看,报告特别强调,2024 年度面上项目资助率出现大幅下滑,这一现象需引起各方高度关注;而在青年项目方面,2024 年由女性担任负责人的项目占比已提升至 42.5%,意味着在性别维度上的资助布局正朝着更均衡合理的方向发展。

不过,青年基金项目仍面临不容忽视的挑战:其一,资助率呈逐年走低态势;其二,区域间的 “马太效应” 显著,即资源向优势地区集中的趋势愈发明显。基于此,报告提出,未来有必要进一步扩大青年基金的资助规模,以缓解现存问题。

01 可适当降低青年基金资助强度

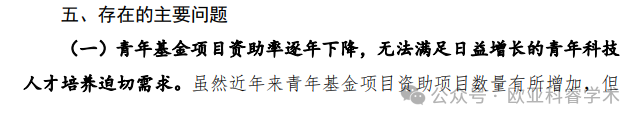

近年来青年基金项目申请量、资助项数与资助经费虽均逐年增加,但由于申请量增速远超资助项数增速,资助率总体呈下降趋势。

2024 年度,国家自然科学基金委共接收来自全国 2272 家依托单位的 149489 份青年基金项目申请,相较于上一年增加了 15184 项,增幅高达 11.31%;而批准资助的青年基金项目为 23226 项,仅比上年增加 347 项,增幅仅 1.52% 。这直接导致 2024 年青年基金项目资助率进一步下降至 15.54%,处于历史最低水平。

与之形成对比的是,美国 NSF 的资助率呈逐年上升趋势,在 2023 年已达到 29%。随着我国博士毕业规模持续扩大,海外留学归国人员数量不断增加,以及青年基金项目面向港澳地区持续开放,未来青年基金项目申请量还将持续快速增长。如此形势下,过低的资助率将极大地打击广大青年科研人员从事基础研究的信心与积极性,甚至错失释放我国青年科技人才红利的战略窗口期。

青年项目主要问题:

• 资助率持续探底:

2024年申请量达149,489项(同比增11.31%),但批准资助仅23,226项(增幅1.52%),资助率跌至历史最低的15.54%,远低于美国国家科学基金会29%的水平。随着博士扩招、海归增多及港澳地区开放申请,供需矛盾将进一步加剧。

• 区域失衡加剧:

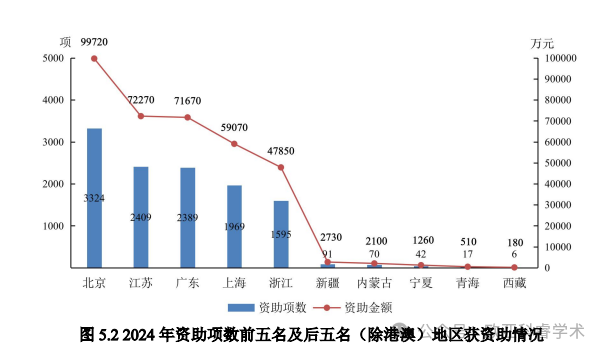

北京、江苏等前五省份获资助占比50.31%,而新疆、内蒙古等后五地区仅占0.97%,“马太效应”凸显。

• 交叉学科支持不足:

多数领域缺乏交叉研究二级代码,交叉科学部未开放受理,2024 年仍有 48 个二级代码未被覆盖,部分存在连续 “零申请” 或 “零批复”,抑制创新探索。

改革建议:

• 扩大资助规模:

在总经费增幅有限时,适当降低单个项目资助强度,提高青年基金经费占比。

• 倾斜区域资源:

宽欠发达地区申请年龄限制,联合地方政府设立专项,稳定人才队伍。

• 优化评审机制:

增设交叉学科代码并开放受理;推行“分阶段评审”(先评创新性,再参考前期基础),激活创新潜力。

02

面上或将增设“申请限制”!

面上项目作为国自然集中申请期的“量大面广”的项目类型之一,是众多科研人成长周期中不可或缺的资助机会,在现有评价体系下,也与众多学者的评价晋升考核紧密“挂钩”。

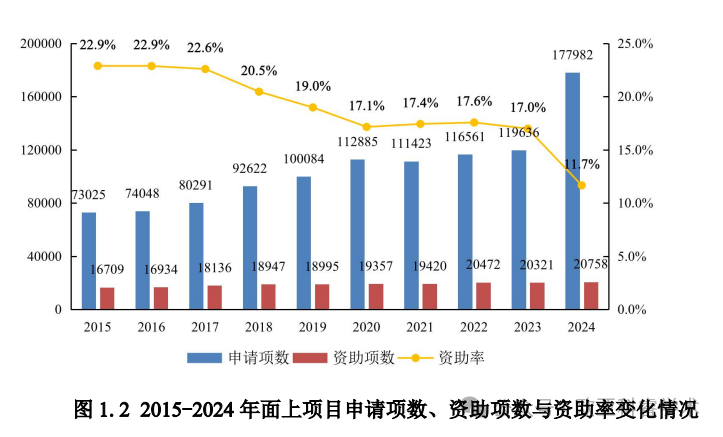

熟悉国自然近两年改革动作的都知道,2024年是面上项目取消“申二停一”等改革措施的首年。随之而来的便是申请量的“暴涨”,同比增幅达到 48.77%,这也是去年面上项目资助率(11.7%)创历史新低的主要原因。

尽管2025年面上项目的申请量尚未公布。但随着博士规模逐年增加、自主人才培养、海归人员加盟等多种因素,可以预见,需求量仍会持续上涨。

这意味着,资源有限的情况下,很多同样优秀的项目将因为“限额”折戟沉沙。无论对申请人个体来说,还是对科研群体乃至整个科研领域,都是不小的损失。

改革建议:

• 优化资助结构,提升资助率:

提高面上项目在总经费中的占比;设立社会捐赠窗口,接受企业、个人捐赠以扩大资助。

• 调整申请与评审机制:

适当限制申请条件,缓解评审压力并提升申请质量;引入 “分阶段” 评审,先评创新性再参考前期基础,助力高创新项目。

• 完善交叉学科机制:

推动交叉科学部开放受理,或增设交叉类申请代码;建立申请代码动态调整机制,纳入新兴方向,归并、撤改不合理代码。

• 规范依托单位管理:

压实依托单位过程与结题管理职责;转变项目获批与待遇简单挂钩的做法,建立正确评价机制,避免恶性竞争。

面上的“申二停一”会否回归?还是另有其他“限项”?期待2026的改革举措。

1871

1871

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?