2025国家自然科学基金评审正处于二审(上会)这一关键阶段,作为决定项目能否最终获得资助的核心环节,“上会” 与 “会评” 始终是科研人员关注的焦点。本文结合最新评审动态,系统梳理相关核心规则,为科研工作者,尤其是青年科研人员厘清关键问题。

01 什么是 “上会”?

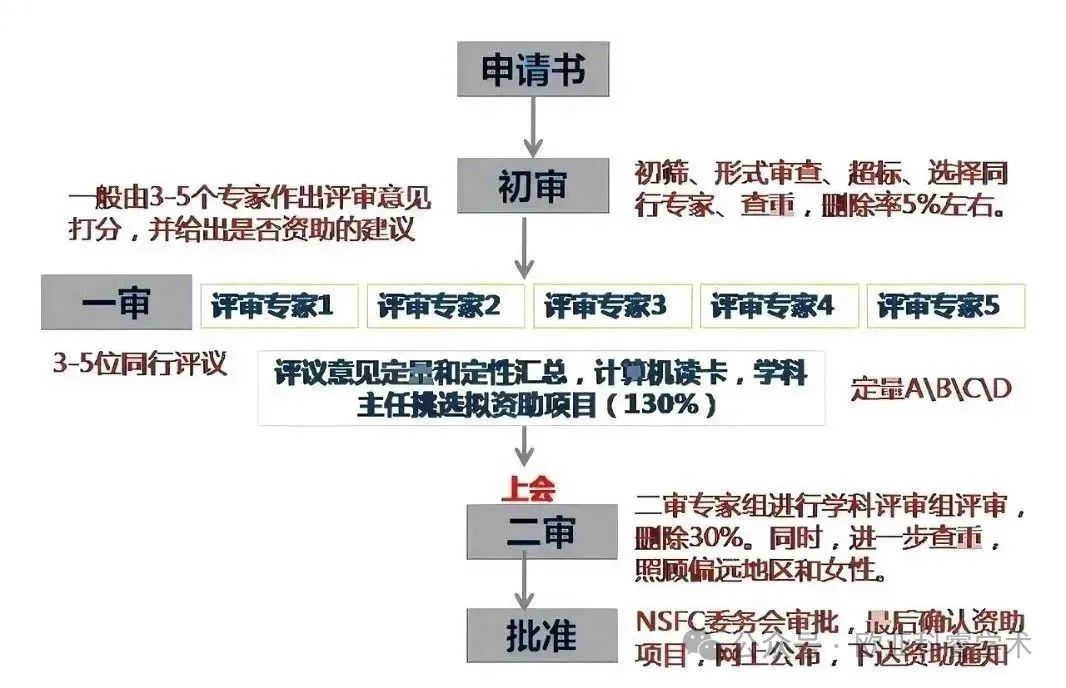

“上会” 指项目通过初审、通讯评审(函评)及评审意见综合分析后,进入会议评审(会评)阶段的过程。这是项目从函评筛选到最终决策的关键过渡,意味着申请书已跻身该学科计划资助名额 1.3-1.6 倍的范围内(即 130%-160%),具备了参与最终竞争的资格。

02 上会资格如何确定?

一份申请书一般会由3-5位函评专家进行评审。随着每年新申请人的增加,竞争程度逐渐加剧。如果其中一位函评专家给出了C等级评价,将明显影响总分,使得上会的难度增加。

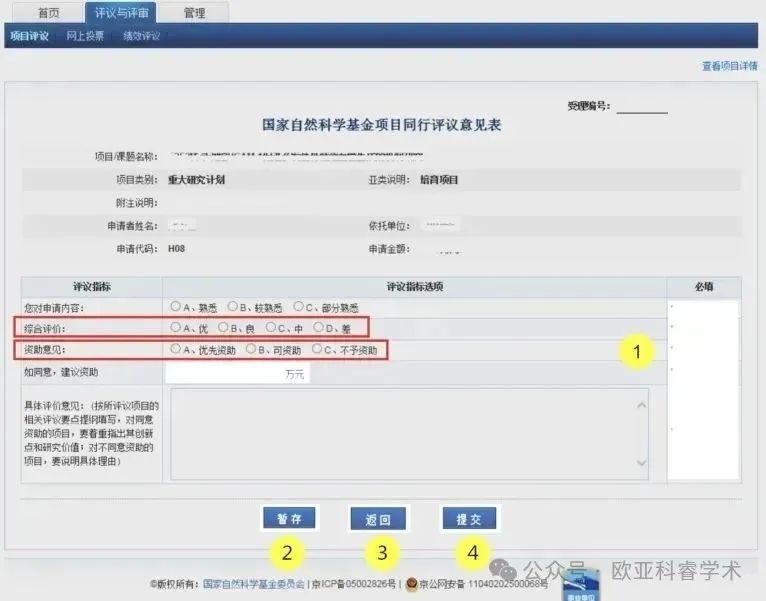

一份申请书能否通过上会的评审,主要取决于综合评价和资助意见。因此,通常会将3-5位函评专家的意见、评分以及资助建议综合汇总,才能最终决定是否将该申请书进入上会审议阶段。

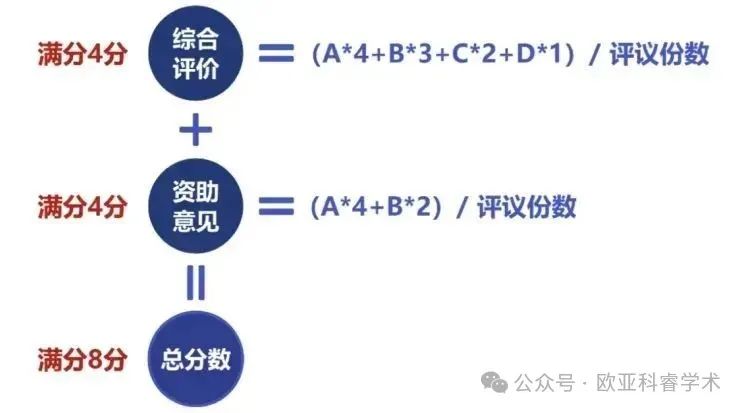

1. 分数构成

综合评价分:专家按 A(优,4 分)、B(良,3 分)、C(中,2 分)、D(差,1 分)评级,得分之和除以专家数量(3-5 位)。

例:5 位专家评分为 AABBC,综合分 =(4×2+3×2+2×1)÷5=3.2 分。

资助建议分:专家按 A(优先资助,4 分)、B(可资助,3 分)、C(不予资助,-3 分)评级,得分之和除以专家数量。

例:5 位专家建议为 AABBC,资助建议分 =(4×2+3×2-3×1)÷5=2.2 分。

最终得分 = 综合评价分 + 资助建议分(上例总分为 5.4 分)。

2. 排名与上会标准

上会名额为学科资助名额(X)的 1.3-1.6 倍,即排名需进入前 1.3-1.6X 名。面上、青年等学科类项目通常需总分>5 分,上会率约 30%;排名前 12% 为 A 类上会,12%-35% 为 B 类上会,其余自动淘汰(C 类)。

03 会评流程与核心细节

会评是上会项目的最终评审环节,流程严谨且因项目类型有所差异:

1. 评审分组与专家构成

基金委会将所有会评专家按照科学处分成若干评审小组,每个小组设定一个主审专家。例如,工程材料学部的科学四处负责建筑与土木工程(E08)、交通与运载工程(E12)两个代码,会评时根据专家数量和申报书分数,可能将专家分成 2 个评审组,分别对应 E08 和 E12,每个评审组中的专家涉及相应一级代码下属的多个二级代码。

通常评审小组的主审专家会让每个相应二级代码对应的专家主要负责其所在学科的申报书。也就是说,你的申请书只和你自己领域内的其它项目竞争,不同的二级代码之间不存在明显的竞争。

专家实行轮换制,不得连续参会超过 2 年,且需主动回避利益冲突(如同单位、合作关系),这在一定程度上减少了人情干扰,保障申请人的权益。

2.不同项目得会评差异

人才类项目(如优青、杰青等)和重点类项目会评通常需要进行答辩,相关答辩通知会在距离答辩前3周进行确认通知。

无答辩环节的项目将不会通知申请人。需要进行答辩的项目,会评过程会单独通知申请人本人。

在学科类项目(如青年、面上、地区项目)的会评中,不需要进行答辩;仅会有学科专家讨论过项目形势并进行遴选。

海外优青项目自2021年首次评选以来,今年为第四届;经过会评讨论和遴选后,将提交给相关部门最终确定。

需要进行答辩的项目类型一般包括群体项目、基础中心项目、杰青项目、优青项目、重点项目(包括重点国际合作项目)、重大仪器项目、原创探索项目、重大项目以及其他需要特别通知的答辩类项目。

3.评审核心规则

投票机制:专家无记名投票,需过半数支持方可资助。

分数排序权重:评审专家虽然有很大的权利,但是一般不会轻易改变函评阶段的得分排序,否则需要进行详细的文字说明并争得组内其他专家的认同。当然,不可否认的是,如果负责某二级代码的评审专家认识其负责的某个申报书的申请人,又或者是申请人是与其有密切合作和交流的团队,这个申报书在得分相同或相近时可能占有一定优势,但这种情况在实际操作中因需通过集体认可而难以成为主流。

通过率:A 类项目几乎 100% 资助(但也不排除有特殊情况,全 A 上会不需讨论的情况已成为过去时);B 类项目通过率约 50%-60%;总分>3.2 分的项目整体会评通过率约 70%。C类项目不参与会评,自动不予资助。

注意:评审专家虽然有很大的权利,但是一般不会轻易改变函评阶段的得分排序,否则需要进行详细的文字说明并争得组内其他专家的认同。因此,在相信评审专家客观公正的前提下,要努力提高自己函评阶段的得分。如今,基金委在函评送审阶段采取了很多手段,比如动态分包(申请人所在分包的组成动态变化)、零散包(每个包内的申报书可能就1~2份)、分批次发放(不同时间段送出申报书)等来减少函评阶段“打招呼”的干扰。因此,函评阶段还是相对公平的,所以要努力打磨申报书质量,函评阶段的高分是项目顺利获批的通关秘籍!

04 会评中的特殊情况与淘汰风险

1. A 类项目被刷的情况

全A上会不需讨论的情况已成为过去时。2025年规则明确:即使获得全A评级,项目仍需经过多维度综合评议。这两年在社交媒体可以看到一些报道提及全A的申报书仍未能通过会评,有专家指出可能是如下几种原因所致:

项目冲突:同时申报了人才类/重点项目和面上项目,在符合限项条件的情况下是可以的。但是申请人同时获批了人才类/重点项目和面上项目,那么通常专家会取高的项目种类进行资助,此时虽然面上申报书成绩很好,仍旧会被刷下来。

创新重复:评审专家发现申报书的创新点与之前已经立项的申报书或者相关文献报道重复,评审专家可能需要与主审及其他评审专家商讨,并最终刷下该申报书。

成果问题:评审专家发现申请人提供的代表性论文里面存在问题期刊或者被列入预警名单的期刊,也可能被评审专家质疑申报书的创新性,进而导致被刷。

2.其他淘汰情形

除上述 A 类项目的特殊情况外,B 类项目中得分较低、创新点不突出或存在明显研究缺陷的,也可能在讨论后被淘汰。

05 会评的保密与公平性保障

2024年7月,基金委改进会评专家公布制度:以往在8月会评结束后随即公布的会评专家名单,改为“全年评审工作完成后,于年底前(2024年)统一公布会评专家名单”。

按照预期,2024年年底,应当统一公布会评专家名单。然而,2025年国自然会评已悄然拉开序幕,但2024年的会评专家名单仍未公布,并且目前官方也未有公开信息回应延迟。众多科研人员猜测这是基金委将要默默取消公布会评专家的举措,这一改革旨在整治“打招呼”顽疾,提升基金评审的公平公正。

当然,从很多社交媒体上可以看到,不可否认的是每年会评前夕仍旧有少部分申请人可以通过各种渠道获悉自己是否上会,或者是在会评结束后得知自己是否上会,甚至是否获得资助。

但请大家相信基金委对于捍卫评审公平的决心和手段,以及相信评审专家的职业道德素养。每年8月中下旬放榜之际,我们可以看到很多申报全过程无消息的申请人顺利获得资助。

注意:官方不会公布每个学科的资助数量,每个申报书的最终得分,以及是否进入到了会评阶段。自2024年开始连会评专家名单也不再对外公布。这也是为了保证评审过程的独立性和公平性,尽可能避免外界因素对会评环节的影响。申报书的质量和申请人的硬实力才是能否获得资助最重要的因素!

国自然评审正逐步回归 “价值本位”,公平性通过制度设计(专家轮换、动态分包)和技术手段(AI 分配评审包)不断强化。对科研人员而言,深耕学术、打磨标书、提升硬实力,才是突破竞争的根本之道。

1314

1314

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?