夜光序言:

小时候以为长大后就不会被打屁股了,

没想到长大后发现,

只是换了个人

夏目漱石曾把”I love you”翻译成”今夜月色真美”,

那么问题来了,

如何翻译”I love you too”呢?

答案是,“风也温柔”。

正文:

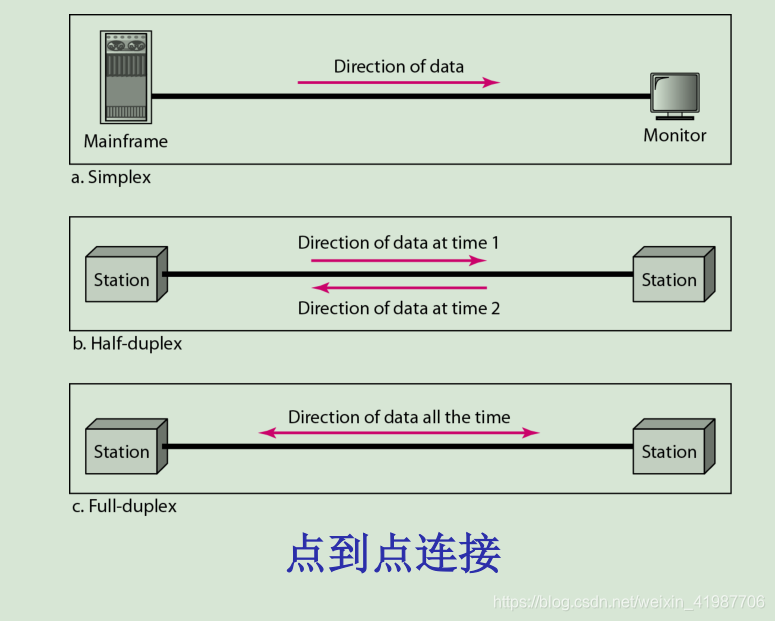

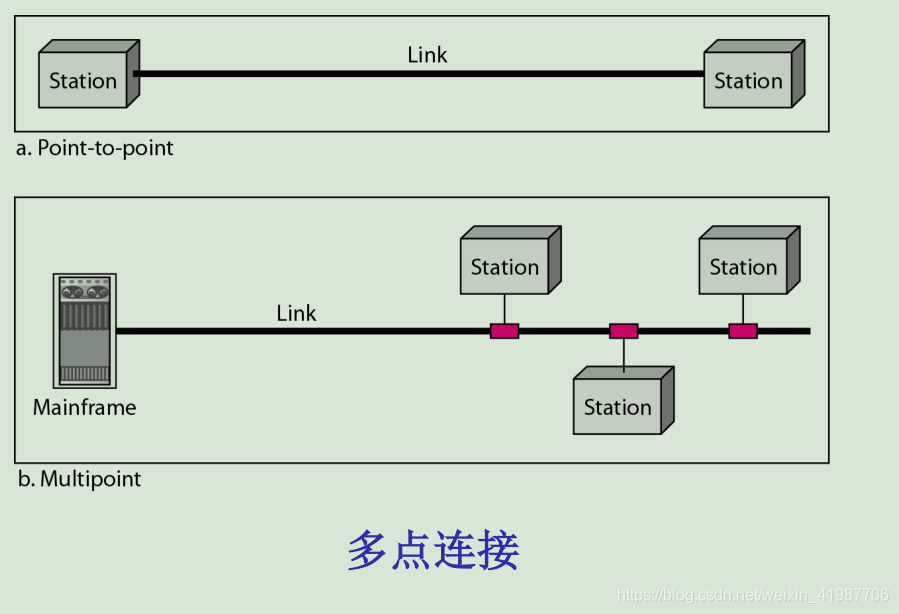

线路配置 是指两个或两个以上的通信设备连接到链路的方式

有两种线路配置方式:

• 点到点连接 :提供了两个设备之间的专用链路,整个信道的容量都被用于这两个设备之间的传输。

• 多点连接 :提供了两个以上设备之间的共享链路,整个信道的容量通过时分(多个用户排队使用链路)或空分(多个设备可同时使用链路)的途径共享。

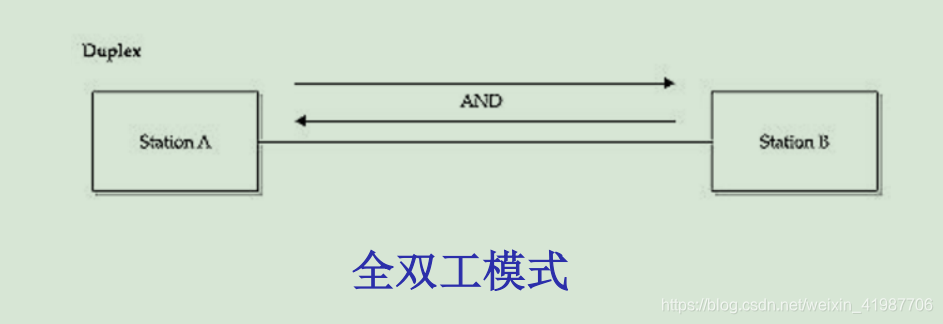

传输模式 是用来对两个互相连接的设备之间的信号流动的方向进行定义的。共有三种传输模式:

单工模式,半双工模式和全双工模式 。

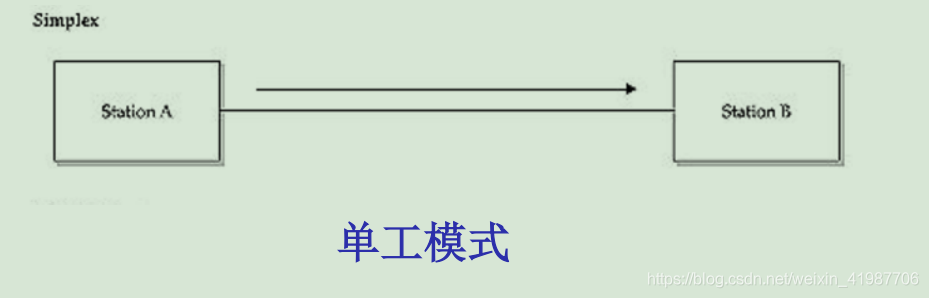

单工模式 :通信单向进行,一个链路的两个站点中只有一个可以进行传输,另一个只能接收。例如,闭路电视CATV 系统,键盘,监视器。

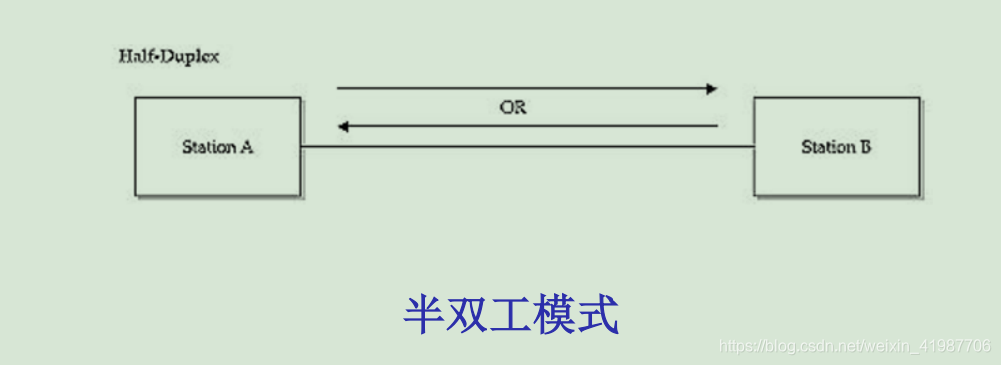

半双工模式 :每个站点都可以发送和接收,但是不能同时发送和接收。当其中一个设备在发送时,另一个只能接收,反之亦然。例如,对讲机和民用无线电。

全双工模式 :每个站点都可以发送和接收,并且可以同时进行。系统要么具有两条独立的物理线路,要么通过频分复用(FDM ) 分享带宽。例如,电话系统。

拓扑结构

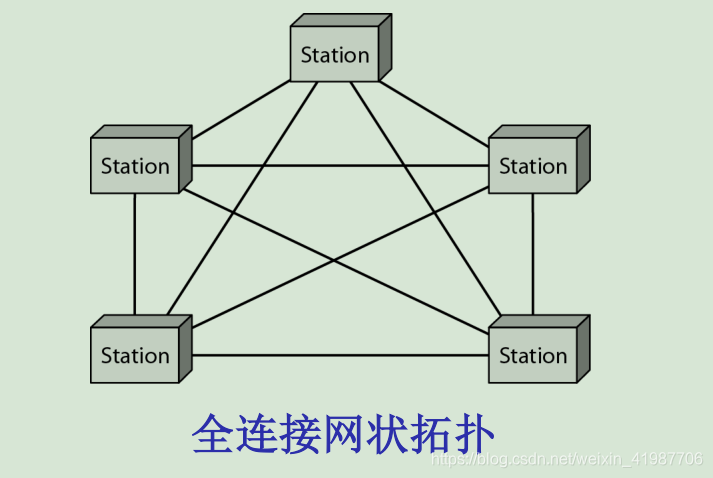

网络拓扑 是所有链路和连接的所有设备互相之间关系的几何表示。

共有五种可能的基本网络拓扑: 网状、星形、树形、总线形以及环形 。

选择网络拓扑的考虑要素是在连接中各个设备的相对地位。

可能有两种相互关系:

• 对等式 :设备平等地共享链路, 环形和 网状拓扑在这种传输模式下更有效。

• 主从式 :由一个设备控制通信而其它设备必须通过它进行传输。

总线形 拓扑适合于任意一种传输模式。

在 网状拓扑 下,每一个设备都与其它所有设备有一条专线连接。一个具有N 个节点的全连接网状网络会有N(N-1)/2

优点 :

• 网状拓扑使用专用链路避免了共享链路中的

交通量问题 。

• 网状拓扑具有健壮性,一条链路的故障不会造

成全网瘫痪 。

• 网状拓扑具有私有性或者安全性,只有预期的

接收者才能接收信息 。

• 点到点的连接便于故障检测和故障隔离 。

缺点 :

• 所需要的电缆和设备上的I/O 口数量过于巨大,

设备安装和重新配置十分困难 。

• 线缆所需安装空间极大 。

• 所需费用极高 。

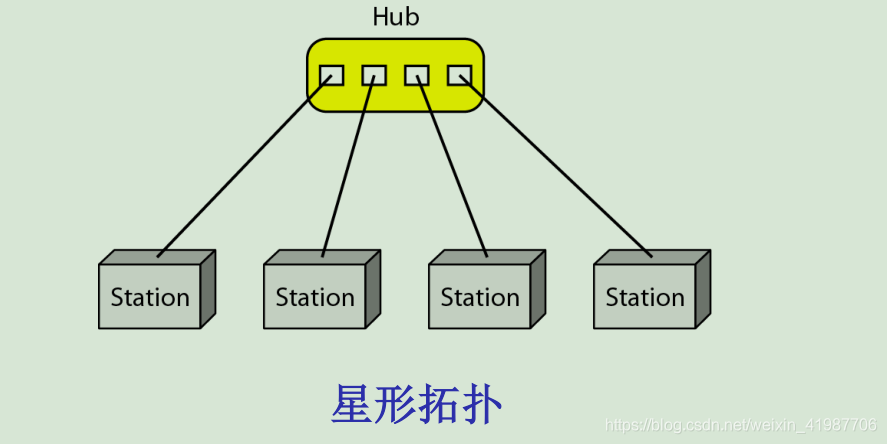

在 星形拓扑 中,每一个设备通常都与中心控制器(如集线器Hub ) 有点到点的专用链路。设备之间不存在直接通信连接。

优点 :

• 每个设备只需要一条电缆连接和一个I/O 接口,安装和重新配置容易 。

• 网状拓扑具有健壮性,如果其中一条链路出现故障,不会影响其它链路的正常工作 。

• 故障检测和故障隔离容易 。

缺点 :

• 对中心控制器的依赖性很大,一旦其出现故障,

会造成全网瘫痪

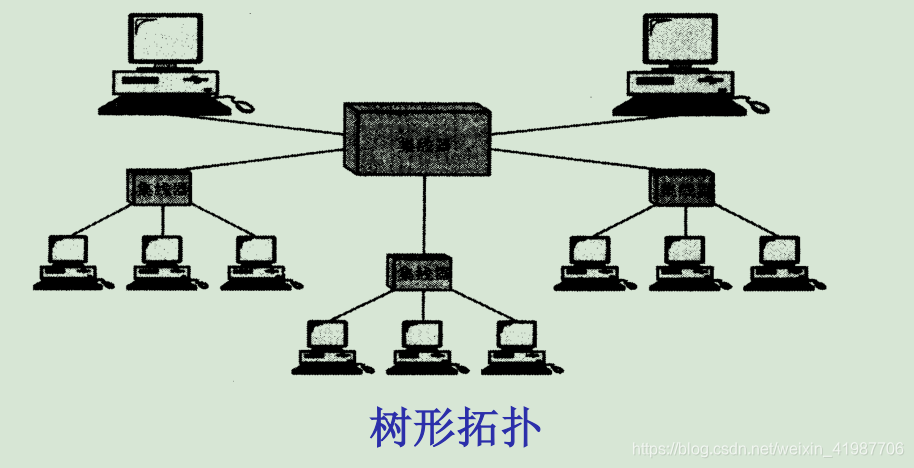

树形拓扑

是星形拓扑的一种变体,多数设备通常是首先连接到一个次级集线器上,然后再由次级集线器连接到中央集线器上的。

网络体系结构:OSI/RM模型(上)

要实现不同的计算机系统之间的通信网络要解决的问题:

(1)信息编码

(2)传输介质(有线介质和无线介质)、接口、不同的带宽

(3)点到点通信:数据链路的建立、维持和拆除;帧同步;差错检

测和纠正;流量控制;拥塞控制等

(4)端到端通信:数据交换和路由选择

(5)数据传输:压缩/解压缩;加密/解密

(6)不同的网络应用,不同的用户QoS要求

(7)网络管理等

网络分层的概念:

(1)如何分层?

(2)分多少层比较合适?

网络体系结构模型

为了在所有类型的计算机系统之间建立通信的网络系统,国际标准化组织(ISO)提出了标准的网络体系结构模型:开放

系统互连参考模型(OSI/RM)。一个开放系统是指允许两个不同系统独立于下层体系结构进行通信的一套协议。

特定厂商定义的协议使不相关系统间的通信变得不可能。

OSI模型的目的就是在不需要改变系统的软硬件逻辑结构的条件下,使不同系统间的通信变得可能。

网络体系结构:OSI/RM模型(中)

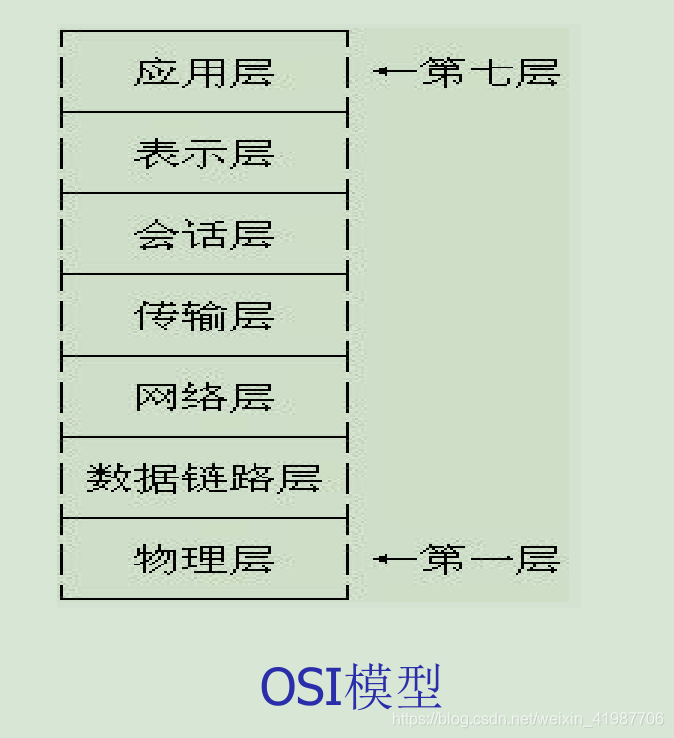

OSI模型提供了一个用来进行网络系统设计的层次化框架,它包括七个相互独立但又互相关联的层次,每一层都由不同的功能组形成,而且都定义了一部分用于穿过网络传递信息的协议。

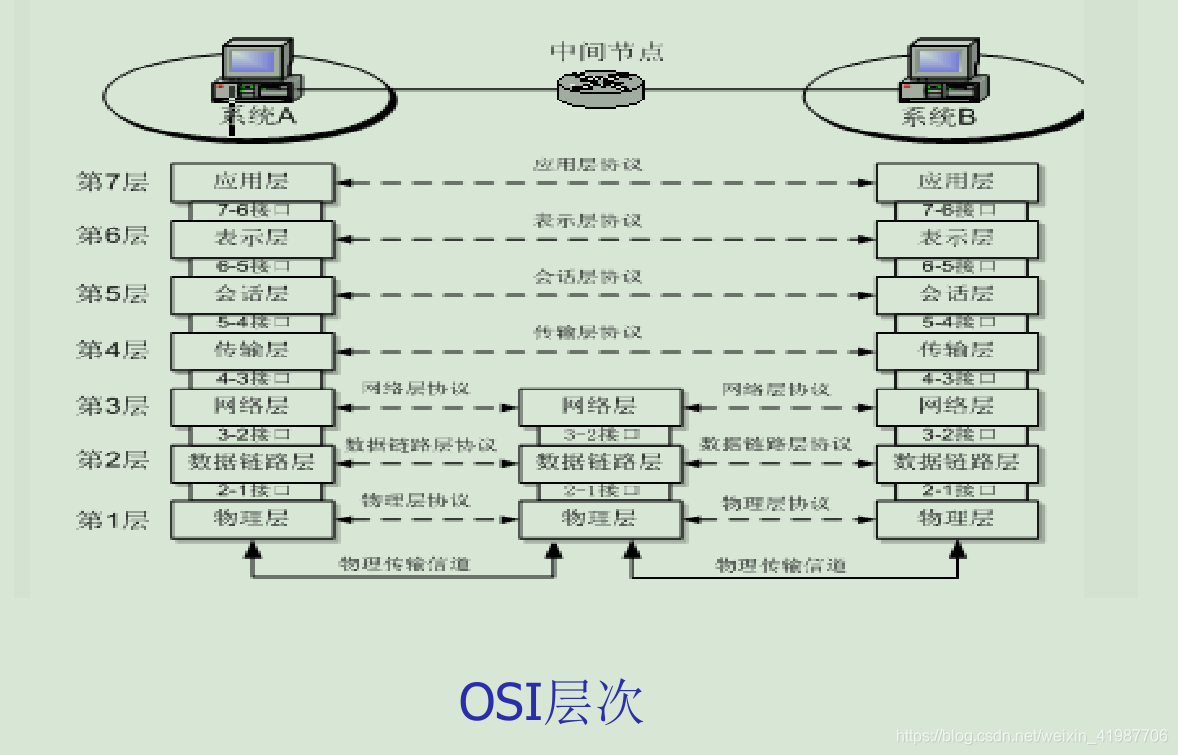

当一个消息从设备A到设备B传输时,它需要通过不同的层次,也可能要通过许多中继结点。这些中继结点通常只完成底3层的功能。

网络体系结构:OSI/RM模型(下)

1. 对等过程

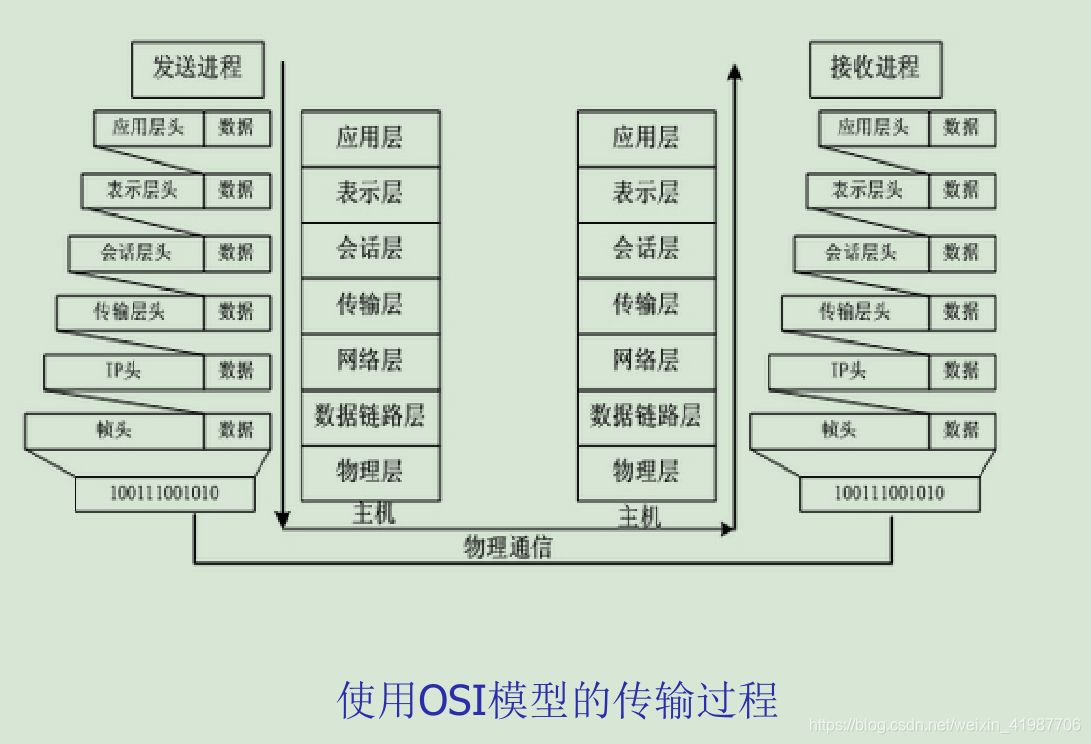

在每一系统中,每一层(物理层除外)调用直接下层提供的服务,同时也向它的直接高层提供服务(应用层除外)。机器间的通信在对等层之间进行。每一层的通信由一系列的规则和约定控制,这一系列规则和约定称为协议。每台机器上特定层次的过程称为对等过程。

在物理层,通信直接发生。在更高的层次中,通信必须先在发送端机器中从上层传输到下层;然后传输到接收端机器中再从下层传输到上层。

在发送端,每一层都在从直接上层传来的消息中加入自己的信息并将整个包传到它的直接下层。这些信息以报文头或尾部的

形式加入消息。其中,报文头加在6,5,4,3,2层,尾部通常只加在第2层。

在接收端,消息被一层一层地打开,每一层接收并提取对它由意义的数据。每一层消息的格式,就是该层协议所要实现的内容。

2. 层间接口

层和层之间数据和网络信息的传递是通过相邻两层之间的接口来实现的。

每一层接口都定义了这一层必须向上一层提供的信息和服务。定义良好的接口和层功能使网络模块化。层内功能的具体实现并不影响其它层所要实现的功能。

3. 层次组织

OSI模型的七个层次可以分为三个子功能组。

第1、2、3层(物理层、数据链路层和网络层)是网络支持层,它们处理从一个设备到另一个设备数据传输的物理方面的问题(如电子特性、物理连接、物理寻址和传输时序及可靠性)。

第5、6、7层(会话层、表示层和应用层)是用户支持层,它们允许不相关的软件系统间的互操作。

第4层(传输层)将以上两个子功能组连接起来并保证将下层传送来的数据以上层能识别的形式传送给上一层使用。OSI模型的高层常常通过软件实现,而低层则是硬件和软件的复合体。物理层几乎都是由硬件组成。

本文介绍了网络通信的基础概念,包括线路配置、传输模式、网络拓扑结构及其优缺点,还详细阐述了OSI/RM模型的各层功能及作用。

本文介绍了网络通信的基础概念,包括线路配置、传输模式、网络拓扑结构及其优缺点,还详细阐述了OSI/RM模型的各层功能及作用。

312

312

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?