注:本文为 “数学教育” 相关合辑。

图片清晰度受引文原图所限。

略作重排,如有内容异常,请看原文。

放弃奥数的数学天才,用一生教人怎么解数学题

原创 小叶 返朴 2022 年 03 月 17 日 12:26

撰文 | 小叶

最小公倍数是什么?也许不需要复杂的数学公式,通过一个简单游戏就能理解。规则如下:每过 24 秒拍一下手,每过 45 秒跳一下,那么到第几秒既拍手又跳跃呢?下面视频中提供的游戏不仅能让人懂得最小公倍数的意义,还能学会计算方法。

视频来源:https://www.youtube.com/watch?v=HdE5LRyomVY&t=197s

是的,解数学题可以如游戏般欢乐。这段视频出自美国在线数学教育平台 “问题解决之道”(Art of Problem of Solving,以下简称 AoPS)。而我们在视频中看到的那位手舞足蹈、语速飞快的老师正是该平台创始人 Richard Rusczyk。

时至今日,AoPS 运营了整整 18 年,俨然成为了大批数学高手的 “快乐老家”,活跃在网站论坛上的人们有着以下共同特点:从小在数学方面天赋异禀,痴迷数学,热衷解决数学问题,渴望挑战数学难题。而他们的领头人 Richard Rusczyk 恰恰符合所有这些特征。年少时,他曾致力于数学竞赛,大学后创建过自己的数学竞赛圈,职业道路几经波折,最终仍然实现了一边欢乐探索数学,一边实践数学教育的理想。

Richard Rusczyk 出生在美国爱达荷福尔斯(Idaho Falls),从小跟随作为核工程师的父亲辗转全美各地的学校。年幼的他热爱篮球,还喜欢钻研棒球统计数据,这恰恰是他走入数学天地的起点。到了七年级,他的母亲给他报名参加美国初中生数学竞赛 MathCounts,结果表现非常出色,同时还结交到了不少数学同好。两年之后,一家人定居至阿拉巴马州,在那里他再次参加 MathCounts,最终获得全国总决赛第 24 名的好成绩。

自此之后,Rusczyk 成为高中数学竞赛队的明星,不仅和团队一起参加美国东南地区的各项赛事,还以个人身份参加美国数学学会举办的一系列全国竞赛 American Mathematics Competitions。他的竞赛之路一帆风顺,家中的书架上摆满了参赛缎带和奖杯。他本人也亲口承认 “就是喜欢收集数学奖杯。” 除了奖杯这一收获之外,数学竞赛也让 Rusczyk 接触到了学校常规课本之外的数学领域,沉迷于解题的乐趣。

1987 年,当时已是高二的 Rusczyk 受邀参加美国数学奥林匹克集训营。这个夏令营每年夏天在西点军校或海军学院举办(如今由卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University)统一举办),为期一个月的封闭式训练,以选出最优秀的学生组成国家队,代表美国参加每年七月的国际数学奥林匹克竞赛(International Mathematic Olympiad,以下简称 IMO)。

自认为数学天赋满点的 Rusczyk 踌躇满志地踏入西点军校,准备大干一场。然而,也就是这次集训营,让他第一次在自己最擅长的领域品尝到了深深的挫败感,也意识到自己对数学的认识多么局限。多年以后,他在 AoPS 官网上坦诚讲述了自己的当年经历:

“我在集训营待了五周,经历各种测试,做了 60 多道题。结果,一套题都没解出来。我当时认为,其他同学做得比我好是因为他们知道的解题公式和技巧比我多。我自己有一张公示表,在我接受的数学教育认知里,公式就是数学的一切。只要记下公式,就没有解不开的题。直到集训结束,我才发现,原来自己才是那个知道最多公式的人,有些同学甚至连公式表都没有。“[1]

正是这次痛苦的失败经历让 Rusczyk 反思了解题技巧和数学题之间的关系。很多学生对数学的 “糟糕” 印象往往是:一周学会套路→考试用上套路→考完很快忘记。MOP 的失败让他意识到,数学学习的过程并不是 “记住公式,解答为公式量身定做的题目”,实际上,真正成功的数学家知道如何灵活运用少量的公式去解答灵活多变的数学题。

领悟到这一点以后,Rusczyk 逐渐转变了对数学的态度。在高中最后一年,他开始自主研究一些数学证明,对数学概念有了更深刻的理解。此后,他还两次参加集训营,最后一次有幸成为替补队员,不过最后因病遗憾地提前离队,无缘 IMO。不过,这并不妨碍他到高中毕业时,跻身全国数学最顶尖前八名高中生。

虽然 Rusczyk 始终没能进入国家队,但也带来了意外收获:集训之余的篮球活动让他结交到了一众数学挚友,包括同样来自南方的 Sam Vandervelde(获 1989 年 IMO 银牌),Jordan Ellenberg(获 1987、1989 年 IMO 金牌,1988 年 IMO 银牌)和 Sandor Lehoczky。在和他们的交往中,Rusczyk 明白了自己和这帮数学天才之间的差异:他的朋友们都是发自内心的,真正热爱思考抽象的数学问题,而他喜欢数学,更多是出于竞争心理,或为了结识朋友。

高中毕业后,Rusczyk 进入数学系超强的普林斯顿大学。可能先前三出三进集训营的失败经历耗尽了他对数学的热情,Rusczyk 觉得自己可能并没有处理数学抽象理论的创造力,此外,他还怀疑自己是否有耐心将一生奉献给数学研究 —— 因此,他选择了化学工程专业。

在有机化学课上,Rusczyk 观察到,学生基本分为两派,一派学得很开心,一派学得很痛苦。开心派相信,有机化学的大部分内容都可以从极少数的基本原则中推导出来,做到化繁为简;而更多的学生则将每个知识点都视为需要记忆的新内容,越学越多,越多越记不住,深陷知识点的 “泥潭” 而痛苦不堪。无疑,前者 将数学学习中的解题能力迁移到了化学学习上,后者则不管走到哪里,都反复不断地使用死记硬背的方法。

当然,学业之余,Rusczyk 也没有彻底告别数学竞赛。独乐乐不如众乐乐,他和集训营的小伙伴们到处发邮件,邀请高中生们参加他们组织的 “曼德博竞赛”(Mandelbrot Competition),以纪念分形理论之父本华・曼德博(Benoit Mandelbrot)。竞赛结果让他们意外发现一个问题:参赛选手们的得分普遍偏低,对他们来说题目太难了。但为什么会这样?Rusczyk 和同在普林斯顿的 Lehoczyk 经过讨论,得出结论:在美国,大部分中小学生除了接受基础数学教育之外,并没有很多机会接触到更加复杂高深的数学知识,数学资源分配并不均匀,而且不同地区数学老师的教学质量也良莠不齐。对于年轻的数学爱好者,他们可能没有听说过什么数学竞赛,也不知道那些精英级的数学夏令营活动。而 Rusczyk 在集训营碰到的许多天才选手,他们都有自己的小圈子,或跟随优秀的大学数学老师学习,或在具有浓厚数学文化的特殊学校学习,有机会比许多其他同龄人更早接触高等数学概念。

认识到这样的差异,Rusczyk 和 Lehoczyk 决定写书,让更多人 —— 尤其是数学爱好者 —— 有机会学到高级的数学知识,提高数学问题解决水平。经过一番努力,1993 年,两位大学生自费出版了如今颇有名气的 * The Art of Problem Solving*(《解题的艺术》),分为上下两册。这套书的教学对象是广大中小学生,在序言中,Rusczyk 直抒教材的真正目的,强调思维能力的重要性:

对学生来说,“这是一本方法论教材。如果你只是记下了上面所有的公式,你就错过了真正的重点。培养创造性思考过程是解决数学问题的关键,学会解题背后的思维方式,所有数学公式将不言自明。如果遇到问题,不要紧张,找同学,找老师,找教材。不要轻易放弃!”

对老师来说,“无论如何使用这本教材来教学,关键是要让学生理解为什么数学公式能解开数学问题。只有这样,他们才能全面理解公式的应用范围以及数学之美。”[2]

The Art of Problem Solving,2019 最新版丨来源:Amazon

同年秋天,Rusczyk 开始在斯坦福大学攻读化工专业的博士学位,但很快就发现自己并不适合科研生活。开学后仅 8 周,Rusczyk 就退学了,之后,他驱车拜访当地中小学,一边销售自己的教材,一边寻找数学老师的职位,最终受聘于一所小型私立小学。没过多久,他又发现自己也不适合当一名常规的数学老师。虽然他热爱教学,但要吸引本来就对数学不感兴趣的学生,难度太大。与之相比,他更喜欢与热爱数学的学生打交道,而销售自己的 * The Art of Problem Solving * 能接触到真正的数学爱好者。于是,第二年夏天,他离开了教师岗位,出发去寻找热爱数学的人。

爱数学的大脑都在哪儿?上世纪 90 年代中期,华尔街是汇聚全国顶尖数学人才的宝地,Rusczyk 自然也被吸引。他进入对冲基金 D.E.Shaw 工作,非常享受债券交易的快乐时光。不过,他的内心始终没有放下建立自己事业的念头。1998 年金融危机之后,他辞去工作,这次却不急于谋求新职位,而是和妻子 Vanessa 搬去了加州圣迭戈郊区定居。那里有优美的森林环境,他们又养了三头小毛驴,还变成了狂热的徒步爱好者。与此同时,他重拾少年时代最重要的爱好:钻研奥数竞赛题。

1990 年代末,互联网热潮掀起,Rusczyk 开始尝试制作一些在线教学课程,并思考事业发展的各种可行方案。2003 年,31 岁的 Rusczyk 沿用自己首套教材的名称,正式创立 artofproblemsolving.com 网站(以下简称 AoPS)。他创建了在线社区,在上面发布各种数学竞赛题,展开互动教学课程。区别于其他教育者,Rusczyk 的教师经历让他明确了自己的教学对象,主要关注对数学兴趣强烈、能力又出众的学生。同时他早已看到,在现实生活中,即使能力相同,对数学抱有同样热情的学生,可能会因为人脉资源的多寡不同,彼此之间差距越拉越大,很是可惜。因此,Rusczyk 以网站平台为基础,想方设法弥补不同学生之间的差异,让他们都能公平地获得相同的数学资源。

网络无国界,很快,世界各地的数学爱好者纷纷前来社区灌水,讨论数学题、相互激励,帖子里到处是数学人独特的俏皮话。华裔数学家赵宇飞就属于最早的一批社区成员,他曾三次参加 IMO,分别于 2005、2006、2004 年获得金银铜牌,如今已是麻省理工学院的数学教授。赵宇飞回忆自己上高中时,回家第一件事就是登陆 Rusczyk 的社区论坛,看看有没有什么新鲜话题。

与网站一同成长的还有 Rusczyk 的教学视频。最开始,Rusczyk 发布的免费视频内容主要是即兴演说。本文开头讲述的数学游戏即来自著名的《最小公倍数》(Least Common Multiple)。作为数学老师,Rusczyk 出镜时穿过各种颜色的 T 恤,但偶尔也会跳脱出正经形象,深色连帽衫、墨镜,口中念念有词,摇身一变为数学界的说唱家。其实,这一切的目的都在于 **引导学生以实验般大胆无畏的精神 “游戏” 数学领域 **。

除了游戏精神外,Rusczyk 还认为,学习数学有时候和学习乐器和体育运动一样,天赋型选手越早开始训练,日后所取得的成就也越多。因为对于贴上 “数学天才” 标签的孩子们,人们往往有一种刻板印象,觉得他们似乎不需要努力,就能学好数学,所以 “天才不用苦学”。其实不然,Rusczyk 自己的求学经历让他时刻准备面对各种难题,天才也要努力才能更上一层楼,同样,也会面临失败的打击。这也反映了 AoPS 的另一重要理念:哪怕是数学天才般的学生,也要正常看待早期的苦学和失败,跌倒和成长都没有问题,丝毫不用避讳。

少年时代,Rusczyk 曾在一场数学讲座中听到了 “随机游走” 问题(Random Walk Problem):从某一点出发,每走出一步都是随机的(例如通过抛硬币决定前进方向)最终会走出一条蜿蜒路径,经过一段时间之后,离起点的距离是多远?匈牙利数学家 George Polya 假设一维简单随机游走每一步向左和向右的概率均为 0.5,证明了质点返回原点的概率为 1,也就是说,如果你不断重复抛硬币,经过许多许多步后,你走回起点的概率是 100%。

后来,Rusczyk 和 Lehoczky 经常在街头玩 “随机游走”,让硬币带来意外之喜。而 Rusczyk 还有另一番感悟,他认为随机游走似乎隐喻了自己从小到大与数学忽远忽近的关系。“最终,我确实回到了起点。” 创建 AoPS 无疑是回归了自己热衷解数学题的初心。

不过,Rusczyk 从不认为 AoPS 仅仅是为了 “教授数学” 而创立的。他们走得更远:“发现、鼓励并培养下一代会解决问题的人。” 在官网上,Rusczyk 亲自写下了他心目中的解题理念:

“我们学习解数学题,是因为数学是最基础的逻辑学科。数学不仅是科学的基石,也是一种最清晰的方法,用来学习和理解严谨的逻辑论证。数学语言极其精确:要么对,要么错。…… 无可争议,容不得半点主观。”[1]

至于解数学题的具体方法,Rusczyk 总结出以下四个步骤:

-

明确问题:这是解决问题的第一步。如果都不知道解决的问题是什么,就盲目开始,只会让解决过程难上加难。

-

制定计划:接下来就是制定解决计划,可以运用哪些技巧,分析问题的特征,收集相关信息等,帮助自己在解决过程中做出正确的决定。一味横冲直撞,往往四处碰壁。

-

解决问题:在前两步的基础上着手解决问题,行动大于想法,只要开始动手,无论好坏,总能有些成果。

-

行动复盘:问题解决高手往往会在解决之后复盘全过程。如果是数学问题,可以反过来思考一下答案是否合理。在回顾过程中,考察一下哪里做对了,哪里做错了,尽量避免日后重复错误。[1]

Rusczyk 的问题解决四步法简单朴素,不仅可用于解决数学问题,也适合处理工作或生活中遇到的其他问题。他的 “问题解决之道” 关键正在于此:一味死记硬背(数学公式也好,其他条条框框也好),只能解决眼前一道题。但学会数学的思维方式,可以解决更大范围内的更多问题,解决手段也会更多样化,更具创造力。

几十年来,AoPS 的成就受人瞩目。从 1995 年到 2014 年,美国国家奥数队整整 20 年没有在 IMO 上得到过一个冠军。但从 2015 年起,美国连续四年夺冠,成功因素当然有很多,例如数学强化项目,国家队主教练罗博深(Po-Shen Loh)的指导,还有一部分功绩便是 AoPS。2015 年美国国家队的 6 名队员都在不同时期参加过 AoPS 的在线课程,2016 年蝉联冠军的美国队队员在培训数学时也使用过 AoPS 的教材 [3]。这样的成就也间接圆满了 Rusczyk 自己的 IMO 梦想。

如果要问 Rusczyk 最喜欢的工作是什么?他的回答有点儿出乎意料:将一本本教科书送到真正喜爱数学、需要数学的学生手中,翻阅每一页,他们都能学到新的数学知识,培养数学思维,建立并拓宽自己的 “问题解决之道”。对 Rusczyk 来说,和一群对数学探索充满激情的学生讨论才最有真实感,大家心照不宣:“我们是书呆子,又怎样?!这才是真正做自己!”[4]

参考资料

[1] Art of Problem Solving

https://artofproblemsolving.com/wiki/index.php/Problem_solving

[2] Sandor Lehoczky, Richard Rusczyk - The Art of Problem Solving, Vol. 1_ The Basics (2006, AoPS Incorporated)-compressed

[3]Meet Richard Rusczyk of Art of Problem Solving in Carmel Valley and Rancho Bernardo - SDVoyager - San Diego

https://www.sdvoyager.com/interview/meet-richard-rusczyk-art-problem-solving-carmel-valley-rancho-bernardo/

[4] Richard Rusczyk’s Worldwide Math Camp | The New Yorker

https://www.newyorker.com/culture/persons-of-interest/richard-rusczyks-worldwide-math-camp

高数学天赋的孩子应该获得怎样的教育?

原创 丁玖、叶宁军 返朴 2019年10月18日 08:03

科学技术领域的重大问题大都离不开数学,尤其是现代数学的支持。但怎样的数学教育才能让一流的数学家和工程师不断涌现?在这篇文章中,作者认为,对于那些具有极高天赋的中学生,在他们求知欲和精力旺盛的中学时代,应该创造条件让他们学习现代数学,进入更广阔的数学世界,而非被应试教育束缚。

撰文 | 丁玖(南密西西比大学教授)、叶宁军(伊曼纽尔学院副教授)

我们所处的时代是科技发展日新月异的时代。机器学习、大数据、人工智能等术语充斥报刊杂志,令普通百姓看得眼花缭乱。其实这股热流中的一切,都与“数学”二字密切相关。可以说,没有数学的威力,一切科技进步无从谈起。这个道理早在十三世纪就被实验科学之祖罗吉尔・培根(Roger Bacon,1220-1292)所知,他精辟地指出:“所有科学都需要数学。”

比方说当今最热的技术短语“人工智能”,事实上这个领域最根本的问题还悬而未决,需要数学的帮忙。2019年 5 月 20 日,笔者之一在第二届江苏发展大会的“紫金山论坛”上,聆听了大数学家丘成桐教授的演讲“数学和人工智能”。运用当代数学的微分流形理论,他提出了一个解决人工智能基本问题的方案,所用的工具中有菲尔兹奖获得者维拉尼(Cédric Villani,1973-)所发展的“最优传输理论”。

由此可见,为科学技术解决重大问题,非有数学家的参与不可。华为的创始人和掌舵者任正非已经自豪地宣告,这个中国最了不起的科技公司雇佣了 700 多位数学家。今年第三期的《数学文化》杂志,刊登了其主编汤涛教授撰写的文章《华为 5G 与数学》,作者热情讴歌了帮助华为崛起而贡献辉煌的应用数学。

邓小平早就提出“科学技术是第一生产力”的著名论断。如上所说,科技的突飞猛进需要数学的倾力支持,但这里的“数学”还应加上一个形容词“现代的”。这就是:现代数学在国家的科技发展中起着无可替代的领头羊作用。因此,通过先进的教育理念,让一流的数学家以及用现代数学武装到牙齿的一流工程师不断涌现,是中国的科学家、工程师和教育家们必须重视的问题和任务。

现代化的教育,是实现科技强国目标的必由之路。但是,怎样使十二年的初等教育、四年的大学本科教育,及更高层次的研究生教育最大限度地发挥其功能,怎样让芸芸众生中一小部分的资优青少年在知识营养的积极获取和创新能力的不断锤炼下“先富起来”,依然是摆在我们面前的重大课题。

在这篇文章里,我们想讨论这样一个问题:如何在我们的高中课程里,引入现代数学的点滴思想和基本观念,让部分天赋异禀的中学生尽早地了解当代数学的一些前沿领域,为早日成为国家科技发展的栋梁之才迈出通向成才之路的第一步?

现代数学的“下放”

从小学到高中毕业,一个正常的学生在进大学前,要学十二年的初等数学,这在某种意义上讲是够长的了。假如一个人进大学后一直读到博士学位,即便念的是数学系,他在大学里得到的近、现代数学的训练也不会超过十年。几千年前开始逐步完善的初等数学,与四百年前由于微积分的创立而开始飞速发展的高等数学相比,仅仅是基本和基础的知识,也几乎是微不足道到“可以忽略不计”的皮毛东西。许多用初等数学的“笨方法”繁琐求解的题目,如小学算术中的“鸡兔同笼”或中学代数里的极值寻求,放到高一等的数学课里简直是“小菜一碟”。因此,花太多的时间在初等数学的菜园里忙个不休,累得半死,对于天赋极高的部分少年,实在是无用而且无趣的重复劳动。

笔者之一的少年经历颇能说明问题。他的中学时代是在特殊的岁月中度过的,几乎没有正规地学过数理化,1973 年初高中毕业后回到家,感到自己的头脑空空如也,求知欲终于喷薄而出,便向父母的早期学生高允翔借来他 1963 年考上大学前用过的高中三年数理化全套教材猛啃,只花了三个月的时间,便啃完了这十八本书,头脑里终于装进了有用的数理化初等知识。当时他确实认为,这三年的教材完全可以在一年半内学完,而且可以学得很透彻。后来他在工厂干了五年活,没有再读数学书,但 1977 年恢复高考时考上南京大学数学系,这主要靠的就是那三个月自学而来的数理化知识。

这个故事说明,一部分高中生,完全可以在中学提前学完必修的初等科目,然后借助自己旺盛的求知欲和充沛的精力,进而学习大学的有关课程甚至更高档次的现代科学、人文知识,不浪费自己天生的好资质,不耽搁自己强烈的上进心。事实上,目前在我们大多数的学校里,高天赋的学生被无休止的初等数学习题埋没,他们可能非常厌恶应试教育反复训练的题海战术。然而,很多中学为了提升高考的名校录取率而束缚这些学生的自主创造性学习,导致他们的天赋之才难有机会脱颖而出,只好和大多数普通脑袋像《水浒》中的连环马一样被栓在一起,慢慢地同步朝前走。杨振宁先生早就观察到:中国的教育对一般学生有帮助,但美国的教育却极利于天才学生的成长。固然,一般的学校是为普通的学生开办的,这一点中美两国都一样。但是美国的中小学很早就开始挖掘人才,分层教育,区别对待,因材施教。到了高中,更是想方设法地喂饱、喂好那些既是绝顶聪明又有鸿鹄之志的“人中凤凰”。

比如说,当我国的高三年级不开任何新的课程而全力以赴复习一年迎接高考时,美国的高四两学期马不停蹄地为好学生提供新课、难课、高档课。在笔者之一生活的州,有个直属州管的“数学与科学学校”,全校只有高三和高四两个年级,每年在全州招收 75 名优秀少年,通过面试录取,封闭式住校进入高三。学校位于一所美丽大学的校园内,教师普遍都有博士学位,州府提供的教育经费是其他高中的三倍。请看该校十年前一位高四华人学生的两学期课程表。

第一学期:《大学英语 I》、《遗传学》、《大学统计 I》、《有机化学》、《美国政府》、《高等力学》、《经济学》;

第二学期:《大学英语 II》、《C++》、《大学统计 II》、《微分方程》、《波与电》、《微积分 III》、《现代物理》。

这些智商较高的学子高中毕业后,大都进入很好的大学继续深造,许多人日后成长为各行各业的饱学之士。

即便在美国各地的普通高中,也从不吝啬地给好学生提供众多大学基础课程。这些简称为 AP(Advanced Placement)的课程从《微积分》到《大学英文写作》,应有尽有;需要什么,学校就开什么,除非师资不够。顶尖大学的新生录取非常看重的是修了多少 AP 课程。一些能力非凡的学子高中四年期间,可以修完十门以上的这类课程,所以在高三、高四时就成了“半个大学生”。这样的实践,让聪明好学的孩子的读书潜能被充分挖掘,名牌大学也更容易据此而发现那些可塑之才。

美国波士顿大学的数学教授 Robert Devaney(1948-),一直强调将现代数学的思想装进高中、学院和大学本科的课程设计中,与初等数学和初等微积分的课程相结合,这是一个眼光深远的卓越想法。他专门为此而撰文,动员有条件的学校“不时地将现代数学的思想下放到大学生甚至高中生的课程中”。他是菲尔兹奖获得者 Stephen Smale(1930-)教授的博士,在 Smale 的众多弟子中,他的数学教材写得最多。同时,他身体力行地到处演讲许多高中生也能听得懂的现代数学——混沌与分形,极受欢迎,获得过美国数学协会颁发的杰出大学教学奖。他去年 70 周岁时退休,但“退而不休”。迄今为止,他在世界各地已做了超过 1600 场的数学演讲。

Robert Devaney

Devaney 在文章《离散动力系统:让学生对数学着迷的途径》的摘要中这样说道:“离散动力系统与分形几何是当代数学最有趣的研究领域中的两个。一个理由是这些领域里经常出现的绝对漂亮的图形。第二个理由是这些领域里的许多论题所有人都能接受,包括高中生。本文目的之一是描述这样一个论题,即混沌游戏。当学生第一次碰到这个玩意时不仅相当激动,而且看到用来理解混沌游戏的分形几何怎样和他们目前正在几何课中所学的东西直接相关。”

如果我们的初等教育理念还是停留在“一切为了高考”的独木桥上,那么我们的一部分资质优异的中学生,虽然也能考上大学甚至名校,但大学前为了高考死记硬背的痛苦经历,以及不可避免受到的落后教育方式的不良影响,可能对他们的心灵甚至求知的态度留下永久性的伤害和打击,以至于可能会阻挠他们日后的发展。因此,在他们的求知欲接近一生顶峰的高中时代,我们应当创造条件,将他们引入现代数学思想的涓涓溪流中去,给他们打开通往“数学天空”的门户。让鱼儿早日随溪流汇入浩瀚的大海,让鸟儿早日从笼子飞到广阔的天空。

现代数学如何“下放”?

然而,现代数学的学科森林密布,树大枝多,选什么为这些孩子开小灶?现代数学的语言艰深难懂,概念抽象,能选出适合先进高中生口味的食材吗?比如说,学完初等代数后是否马上就可以进入近世代数?诚然,有会把高深的数学讲得像扬州评话大师王少堂的《武松打虎》那样精彩的人人都听得懂的老师,如“国家名师”顾沛和李尚志两位教授。极会教书的美籍华人数学家李天岩教授对“怎样讲现代数学”也曾经夸下这样的海口:“如果真懂数学,可以讲得连高中生也能听得懂!”然而,我们不能说随机地选取现代数学林立分支中的任一专题,就能胸有成竹地踏进高中生的数学课堂;我们不仅要顾及高中生对深奥知识的接受能力,也要考虑高中数学教师头脑中的现代知识结构。

实际上,相当部分的近、现代数学论题可以下放到部分高中同学的课堂,或许可以在课程的名称上加上“初等”二字,譬如《初等数论》、《初等抽象代数》及《初等线性代数》,就像已经下放到一些高中的《初等微积分》那样,以免吓跑那些对所谓“高等的数学”望而生畏的中学生。

上海师范大学的一位数学教授这些年来一口气写了三本书,分别为《从一元一次方程到伽罗瓦理论》、《从求解多项式方程到阿贝尔不可能性定理》以及《从代数基本定理到超越数》(由华东师范大学出版),它们取材于近世代数,但内容可以作为高中生读本。

某些精心制作的课程,优秀的高中生完全可以领会,甚至可以学得比大学生还好。笔者之一的师兄弟王筱沈教授的女儿读高中时,在她爸爸的系修了许多高等数学课,其中一门拓扑学的老师对她的评价是:“她对数学概念的理解速度,可能比我拿过菲尔兹奖的博士导师还要快!”他的一位同事的儿子,高中时和数学系的研究生共修《近世代数》,班上很少人拿到成绩 A,他却拿到了。正因为他很早就通晓了许多数学,高中毕业前做了一项研究,发现了函数 y = ln ∣ x ∣ y = \ln |x| y=ln∣x∣ 的迭代周期轨道的模式,发表在美国数学协会的期刊《高校数学杂志》上。他水到渠成地进了麻省理工学院数学系读书,现在加州大学伯克利校区念拓扑学的博士研究生。

笔者分别为《数学文化》杂志写过科普文章,介绍过初等函数的迭代和初等几何图形的迭代。我们认为这些研究论题背后的现代数学思想与中学生学到的代数和平面几何联系密切,完全可以向喜欢探索的高中生推荐,起到连接近代与当代数学概念的桥梁作用。

“动力系统”是一个疆场广阔的现代数学分支。任何与时间有关的学问都可以称为动力系统。“时间”有连续推进或取定一个时间单位后依次选择与自然数相对应的离散时刻。前者称之为“连续动力系统”,它常和微分方程联系在一起,于是和初等数学之间隔了一条微积分的大河。然而,后者所对应的“离散动力系统”在数学上等价于无穷次迭代一个抽象函数,它把定义域映到自身内。函数的迭代尽管可以构成一门精深的学问,它的基本思想和方法却与高中代数密切相关。本质上,它研究函数无穷迭代过程的最终行为,而函数则是初等代数课本里多次出现的概念。

如果把注意力从代数移到几何,“动力几何”就是关于几何图形随时间而变化的动力系统。如果考虑的是像三角形或多边形这样的简单平面图形,则它自然又与欧几里得几何有关。初等几何是中学数学中最重要的一门课程,它教会了学生怎样逻辑推理,怎样训练思维。但是中学所学的几何可被看成是“静态几何”。现代数学的思想落实到初等几何上就催生了动力几何这一学科,五十年前刚刚开始兴起的“分形几何”这门当代数学分支与动力几何有引人入胜的关系。因此,通过初等几何向动力几何的进化,能力高强的高中生可以领略分形几何中出现的现代概念。

“迭代”某物是现代数学的基本做法:它出现在计算数学里解非线性方程组的牛顿法中;它出现在泛函分析内巴拿赫压缩映像定理的证明中;它出现在应用数学之学科数学规划的算法中;它出现在被普林斯顿高等研究院戴森教授称为“数学文献中不朽的珍品”的李 - 约克混沌定理的叙述中。总之,现代数学几乎每一个分支中都会出现“迭代”的身影。下面,我们通过引进两个“样本”现代数学论题,看看怎样将它们结合到高中的课程中。

文静与活泼的函数

中学代数处理的主要对象之一是函数,比如多项式函数、有理函数、指数函数、对数函数等所谓的“初等函数”。在“三角函数”课程中大家也学了六个三角函数以及它们所对应的反三角函数。学完后学生对这些初等函数的定义域、值域、单调性、极值等性质,可以说达到了如指掌的程度。比如说,底大于 1 的指数函数是严格递增的,底小于 1 的指数函数是严格递减的,如此等等,不一而足。如果学了初等微积分,我们就会对初等函数的微分和积分的公式及其众多应用知道得更多了。

但是在中学的课本里,这些函数一旦出场,就像一个被封建伦理道德熏陶出的文静姑娘一样,在公开场合羞羞答答,不敢以多姿多态的现代形象吸引他人。旧时代司空见惯的坐在床边羞答答姑娘的一举一动,只有那些辜鸿铭(1857-1928)式的老派人物喜欢。现代人追求的是活泼可爱的青春气息。让函数动起来,就有了函数迭代以及迭代与函数表达式中带有的参数之依赖关系的研究。

如果一个骄傲的高中生号称他学会了指数函数的所有性质,那么试试问他这个问题:

取一个正数 a a a,请问 a a a, a a a^{a} aa, a a a a^{a^{a}} aaa, a a a a a^{a^{a^{a}}} aaaa,…… 这个所谓的“迭代指数列”最终会走向哪里?

这个问题有趣吗?我们通常使用的高中代数课本、各地大量印刷的教辅书、铺天盖地出现的课外辅导班、不断深入千家万户的家庭教师等,问过这个问题没有?

两百多年前的大数学家欧拉(Leonhard Euler,1707-1783)问过!1778 年,他第一次研究了该数列的收敛性问题,而与此问题相关的方程 x y = y x x^{y} = y^{x} xy=yx 求解问题则早其 50 年前,由比他大 7 岁的亲密战友丹尼尔・伯努利(Daniel Bernoulli,1700-1782)提出。伯努利给哥德巴赫(Christian Goldbach,1690-1764)的信中说:

“我解决了一个有趣的问题:找到不相等的数 x x x 和 y y y 使得 x y = y x x^{y} = y^{x} xy=yx。该方程仅有一组整数解 x = 2 x = 2 x=2 及 y = 4 y = 4 y=4,但却有无穷多个有理数解。”

上述欧拉的“迭代指数列”只不过是以 a a a 为初始点,迭代以 a a a 为底的指数函数

f ( x ) = a x f (x) = a^{x} f(x)=ax

而得到的迭代点数列。这里的底 a a a,可被看成是指数函数簇 { a x } \{ a^{x} \} {ax} 中的参数。

对于学完了高中代数并且有初等微积分基础的的高中生,可以考虑更一般的问题:从任意的初始点 x 0 x_{0} x0 出发,无穷次迭代指数函数 f ( x ) = a x f (x) = a^{x} f(x)=ax,得到一个无穷数列 { x n } \{ x_{n} \} {xn}。试问这个数列最终会走向哪里?

更进一步,对哪些初始点 x 0 x_{0} x0,迭代点的数列收敛或发散?如果收敛,收敛到何处?如果发散,又怎样地发散?你的结论对底大于 1 或小于 1 的不同情形,是一样的吗?

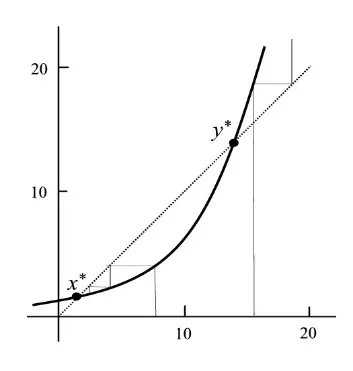

我们不拟给出现成的答案,仅仅画上几张富有启发性的图。下面是指数函数当底为 e 1 / e e^{1/e} e1/e 时的图像,这根曲线在点 ( e , e ) (e, e) (e,e) 处恰恰与 x x x- y y y 轴的对角线 y = x y = x y=x 相切。这时候, x ∗ = e x^{*} = e x∗=e 是函数 f ( x ) = e x / e f (x) = e^{x/e} f(x)=ex/e 的惟一不动点。但当初始点取任一其他数值时,由此起步的迭代点的轨道则怎么走呢?

图中曲线表示函数 f ( x ) = e x / e f (x) = e^{x/e} f(x)=ex/e, x x x- y y y 轴的对角线表示函数 y = x y = x y=x。 x ∗ = e x^{*} = e x∗=e 是函数 f ( x ) = e x / e f (x) = e^{x/e} f(x)=ex/e 的惟一不动点。

如果将指数函数的底 a a a 从 e 1 / e e^{1/e} e1/e 变小一点,但还是大于 1,这时它的图像就会连续变形到如下所示:

对于 1 < a < e 1 / e 1 < a < e^{1/e} 1<a<e1/e,函数 f ( x ) = a x f (x) = a^{x} f(x)=ax 有两个不动点:左边的不动点 x ∗ x^{*} x∗ 和右边的不动点 y ∗ y^{*} y∗。

原先底为 e 1 / e e^{1/e} e1/e 时图像中的切点一下子分成两个点来,它们是新的函数图像与对角线的交点。也就是说,函数 f ( x ) = a x f (x) = a^{x} f(x)=ax 现在有两个不动点了:左边的不动点 x ∗ x^{*} x∗ 和右边的不动点 y ∗ y^{*} y∗。我们由图发现,曲线在靠近左边交点处看上去像胶东平原那样比较平坦,而在靠近右边那个交点附近却像泰山那么陡峭了。这些几何上的观察会指导我们得出关于从任何非不动点出发的迭代点轨道最终行为的结论吗?

反过来,如果将指数函数的底 a a a 从 e 1 / e e^{1/e} e1/e 变大,几何上就是把上面的第一个图像向上提升一点,再加点变形,结果是切点消失了,整条曲线与对角线老死不相往来,导致没有了不动点。但是从任一数作为起点,迭代还是可以继续做的。问题是这时迭代点的轨道何去何从?

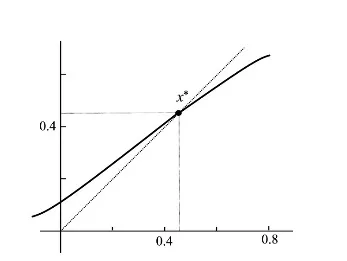

上面只对底大于 1 的指数函数的迭代分析给出了提示。当底 a a a 大于零但小于 1 时,指数函数 y = a x y = a^{x} y=ax 的图像和对角线总是只有一个交点,即函数有且仅有一个不动点。从任一其他点出发的迭代点轨道会趋向于它吗?如果我们仔细地研究这个问题,就会发现初等微分学更加神奇的作用,它将把我们引入周期轨道的范畴,并再次领略“分支图”的风光。这时光研究指数函数本身可能就不够了,还要研究它和自身的复合函数,其当底 a a a 等于 0.1 时,图像为

图中的曲线表示当 a a a 等于 0.1 时,指数函数 f ( x ) = a x f (x) = a^{x} f(x)=ax 的复合函数 g ( x ) = f ( f ( x ) ) g (x) = f (f (x)) g(x)=f(f(x))。

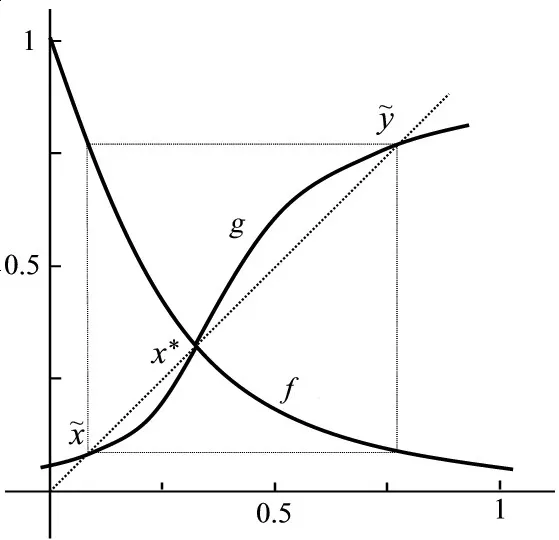

当底递减到一个奇怪的小正数 a = e − e a = e^{-e} a=e−e 时,该条曲线连续变形到下面的形状:在曲线与对角线的交点 ( 1 / e , 1 / e ) (1/e, 1/e) (1/e,1/e) 处,对角线也是曲线在该点的切线。此外,曲线在切点的左侧是“向上弯”的,而在右侧是“向下弯”的,所以这个切点是一个我们驾车在高速公路上常常遇到的“拐点”。它的存在决定了当底 a a a 变得比 e − e e^{-e} e−e 更小时,比如说 a = 0.03 a = 0.03 a=0.03,函数 f ( x ) = a x f (x) = a^{x} f(x)=ax 和它自己的复合函数 g ( x ) = f ( f ( x ) ) g (x) = f (f (x)) g(x)=f(f(x)) 的图像就像蛇扭动身体一样地扭曲成如下有点像“S”的形状,于是与对角线的交点增加到 3 个。

图中递减的曲线表示函数 f ( x ) = a x f (x) = a^{x} f(x)=ax,其中 a = 0.03 a = 0.03 a=0.03。扭曲的 S 形状曲线表示复合函数 g ( x ) = f ( f ( x ) ) g (x) = f (f (x)) g(x)=f(f(x))。

这样指数函数 f ( x ) = a x f (x) = a^{x} f(x)=ax 除了不动点 x ∗ x^{*} x∗ 外,产生了一个周期为 2 的轨道。如此这般,我们就能想象和猜测其他点出发的轨道最终的走法如何。

解决了上述问题,对之前“欧拉迭代指数列”收敛与否问题的解答,只是一个推论而已。研究这类具体带参数函数迭代问题的过程,需要代数知识的融会贯通和精巧的微积分技术,以及一颗善于思考的头颅。对其他有启发性的类似问题,其几何直观性与分析严密性相辅相成,可以引导学生吸收“离散动力系统”这门现代数学分支的基本思想。如果会高屋建瓴地应用初等代数与初等微分学的基本概念和精巧知识,就能进行深入而卓有成效的探讨,而这对于出类拔萃的高中生,并非是可望而不可即的难事。须知,离散动力系统里的最有名定理之一——“李 - 约克混沌定理”,其证明中所用到的主要工具仅仅是初等微积分中的“介值定理”。我们对于天才学生的教育理念,一定要跳出“循规蹈矩”的锁链,不拘一格地设计出别具一格的“提高班教材”。

可见,与“活泼”的函数“约会”要比与“文静”的函数“厮守”好玩有趣多了!这就是现代数学“下放”后的一枚硕果。

静态与动态的几何

平面几何可以说是中学阶段最重要的一门数学课程。我们从中学会了怎样由公理、公设、定义等数学概念出发,演绎出一大批关于三角形和圆等几何对象的命题。平面几何是中学生训练思维的大脑体操。如果没有学会推理的本领,进了大学大概难以学通《数学分析》这一每个定理都需要严格证明的数学系难课,更不要说更难的《实变函数论》了。

改变美国历史进程的伟大总统林肯当律师时,为了训练自己分析案件逻辑推理的能力,精读了欧几里得的《几何原本》。这个美国历史上最后一个没有大学文凭的总统,他数学推理的本事很可能比后来那些有博士学位的总统更强。

但是在我们中学所学的初等几何中,给定的几何图形是固定的,故平面几何也可被称为“静态几何”。

世界是随时间的变化而处在不断的运动之中,因此数学园地中的一大块地盘就是要研究随时间而变化的模式、结构或数量。一切数学对象的变化都可被视为时间的函数。如果限制在几何对象的变化,那么根据某种法则将一个几何图形变成另一个同类图形,而让时间演进直至无穷,探究这些图形某些性质的最终性态,是动力系统的一门子学科动力几何的任务。有能力的高中生学习了平面几何后,可以进一步研究迭代三角形或多边形,检视它们的最终形状或其他方面的走向,帮助建立起现代数学中的新观念、新思维。

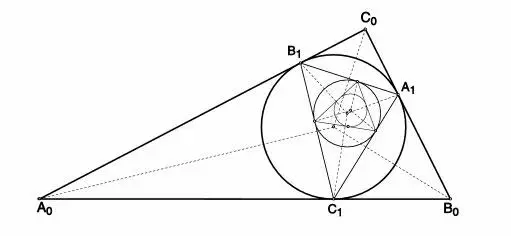

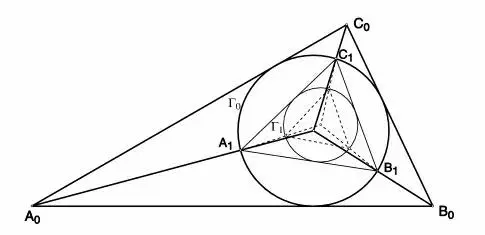

我们考察下面这个三角形迭代的问题:取一个任意的三角形 A 0 B 0 C 0 A_{0}B_{0}C_{0} A0B0C0,作它的内切圆,则三个切点确定一个新的三角形 A 1 B 1 C 1 A_{1}B_{1}C_{1} A1B1C1。然后对这个三角形做同样的事,即作它的内切圆,得到的三个切点确定下一个三角形 A 2 B 2 C 2 A_{2}B_{2}C_{2} A2B2C2。这个过程周而复始,可以一次次不停顿地迭代下去,就得到一个迭代三角形的序列 { A n B n C n } \{ A_{n}B_{n}C_{n} \} {AnBnCn}。很显然,它们的尺寸越来越小,最后将趋向于一个点。但是我们问下面这个问题:这些三角形的形状最终会是怎样呢?假如最终形状是可确定的,它会依赖于第一个三角形的形状吗?

我们再举一个例子。任取一个三角形 A 0 B 0 C 0 A_{0}B_{0}C_{0} A0B0C0,作它的内切圆,连接圆心与三顶点 A 0 A_{0} A0、 B 0 B_{0} B0、 C 0 C_{0} C0 的三条线段与圆依次相交于 A 1 A_{1} A1、 B 1 B_{1} B1、 C 1 C_{1} C1,它们形成一个新的三角形 A 1 B 1 C 1 A_{1}B_{1}C_{1} A1B1C1。然后对后者做同样的事,并一次次地迭代下去。试问这些三角形最终的形状走向是什么?和前一个例子有何共同或相异之处?

对上述两个离散动力几何的例子,平面几何的四点共圆定理和初等代数里的等比数列等内容,加上极限的概念,就能求出问题的解。但是这也给出一个契机,让优秀学生接触到非负矩阵的 Perron-Frobenius 理论。这个以一百余年前的两位德国数学家的名字命名的理论,一般却不出现在大学本科的《线性代数》教材中。在一些矩阵理论的大书里,如 Roger Horn 和 Charles Johnson 的名著 Matrix Analysis(《矩阵分析》),往往也只放在最后的一章。非负矩阵是一类特殊的矩阵,但用途要说多大就有多大。比如说谷歌的创始人 Larry Page 和 Sergey Brin 在二十年前引进了“谷歌矩阵”这个全世界最大的矩阵,它就是非负矩阵,即矩阵的每个元素都是非负数。他们运用 Perron-Frobenius 定理,计算了“网页排序”这个关键的非负向量。今天全世界的网民都是这个向量的受益者。

非负矩阵的初等理论就能毫不费力地回答上述两个关于三角形迭代序列的终结形状问题。但是这个理论对下一个更有趣、导向现代数学分支“分形理论”的“垂足三角形”迭代问题,却“束手无策”。

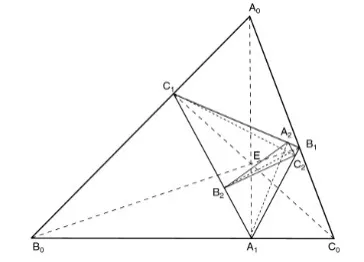

任取一个三角形 A 0 B 0 C 0 A_{0}B_{0}C_{0} A0B0C0,由各顶点作其对边的垂线,其对应的三个垂足 A 1 A_{1} A1、 B 1 B_{1} B1、 C 1 C_{1} C1 形成一个新的三角形 A 1 B 1 C 1 A_{1}B_{1}C_{1} A1B1C1,称之为原三角形所对应的垂足三角形。然后周而复始一次次地迭代下去。所产生的垂足三角形序列具有怎样的最终形状呢?问题的解答会和前面的类似吗?

自然,欧几里得几何的知识依然有用,由此可以找到一个三角形和它对应的垂足三角形的三个内角和三条边之间的关系。这些关系引出了垂足三角形迭代的许多有趣现象,包括所对应的“垂足三角形映射”的周期性、混沌性和遍历性。“静态几何 + 迭代”思想真的可以导致许多令人销魂的新发现!

动力几何的这些看似简单的问题,许多大数学家都探讨过,包括一百年前剑桥大学数学教授 Ernest Hobson(1856-1933;他研究了垂足三角形)、爱尔兰数学家 John Synge(1897-1995;他是郭永怀、林家翘、钱伟长的硕士论文导师和后者的博士论文导师;他研究了垂足三角形映射的周期点问题)、美国哥伦比亚大学数学教授 Edward Kasner(1878-1955;谷歌的取名灵感来自他和侄子的聊天历史)、第一届菲尔兹奖获得者 Jesse Douglas(1897-1965)、样条函数之父 I. Schoenberg(1903-1990)、美国布朗大学应用数学教授 Phillip Davis(1923-2018)、柯朗数学科学研究所的阿贝尔奖得主 Peter Lax(1926-;他研究了垂足三角形映射的遍历性质),以及中国科学技术大学的常庚哲教授(1936-2018)。它们和现代数学的分支动力系统及遍历理论融为一体,并导向混沌与分形的新发现。例如,下面的基于垂足三角形迭代序列的漂亮图形被它的构造者张新民教授称为“Sierpiński 垂足三角形”,这是经典的分形“Sierpiński 三角形”的自然推广。

Sierpiński 垂足三角形的“分数维数”取决于其外表三角形的内角。当外表三角形为等边三角形时,对应的分形就是 100 年前的波兰数学学派领袖 Wacław Sierpiński(1882-1969)构造的、现以他名字命名的“Sierpiński 三角形”。Sierpiński 三角形的分数维数是 ln 3 ln 2 \frac{\ln 3}{\ln 2} ln2ln3。那么,内角为 x x x、 y y y、 π − x − y \pi - x - y π−x−y 的外表三角形所对应的 Sierpiński 垂足三角形的分数维数又是什么呢?以初等微积分为兵器,好奇心极强且又训练有素的高中生可以披甲上阵了。

总而言之,“怎样把现代数学的一些思想和理论下放到高中作为初等数学教学的补充和提高”,是十分有现实意义的一项挑战。对高中生中那些真正具有数学头脑的学习尖子,怎样尽早地用现代数学的思想武装他们的大脑,让他们尽快走向当代数学的前沿阵地,以及怎样让部分优秀的数学教师有能力帮助他们成长,非常值得探索。今夏国家四部委专门发出的通知以及近日李克强总理在国家杰出青年基金会议上的讲话,都异口同声地说出了要把数学事业提升到国家科技发展战略地位的意向。要实现科技强国的宏伟蓝图,当务之急是要给青少年中的一批好脑袋优渥的教育资源、强大的师资队伍、先进的教育手段、现代的数学思维,努力让他们迅速起步,继而腾飞,翱翔在广阔无垠的数学苍穹中。

一个数学工作者从幼稚到成熟的过程

Yuhang Liu

赞同人数 1130

从做题家向科研人员的过渡。

做题家的特征是:评价一个人时,首先查看其高中竞赛是否获奖,再考察其学历,包括本科、研究生、博士阶段的就读院校,接着关注其绩点、排名。此外,还会考察其刷过哪些题目,读过哪些数学书籍。例如,对于从事代数几何的人,会问其几岁开始阅读 GTM 52。一般来说,读过 GTM 52(不一定读完)的人,在他们眼中可被视为大神。

而真正的数学工作者,评价同行时,首先关注对方的学术贡献。贡献主要体现在论文上,部分学者也会撰写书籍或专著。贡献的大小与期刊档次并非绝对等价,但从统计学角度看,二者呈正相关。一个真正入行的人,不会炫耀自己读过哪些教材;他对整个领域的全貌了然于心。他能够大致阐述自己领域的发展历史,列举代表人物及其代表工作,并说明当前该领域所关注的重大问题,以及这些问题如何推动整个领域的发展。

在知乎上,有不少人声称读过或计划阅读 GTM 52,但其中又有多少人知晓 Weil 猜想,能够阐述对 Weil 猜想的探索如何塑造现代代数几何的面貌?如果一个人连一个领域核心的重大问题都不知道,不清楚其发展脉络,却总是炫耀自己读过多难的教材,那又有什么意义呢?

发布于 2020 - 09 - 25 09:53

来自远方的飘泊客

赞同人数:232

非数学专业出身,但我的专业需要运用大量数学知识,因此也想谈谈对数学态度的转变。

- 最初阶段:做题家。从一开始,我就深知数学的有用性和美感,因此在大学期间一直努力学习数学。然而,当时我对数学的态度仍受到高中数学思维的影响——即通过大量做题来获得 踏实感。例如,学习张院士的泛函分析时,每学完一章就刷一章习题;学习 Munkres 的《流形上的分析》时,也是如此;概率统计和随机过程是专业必修课,我刷了大量习题,甚至还完成了精算师必做的 1000 道题。直到现在,我仍 不否认做题的重要性,做题确实重要,但并非最重要的。

- 第二阶段:开始思考定义和假设条件。我会回过头去思考:学者们为何这样定义,为何需要这些假设条件?如果没有这些假设条件,结果会如何?以下分别从统计学、优化理论、泛函分析中各举一个简单例子:

- 在多元线性回归中,为何需要假设同方差、不存在序列相关性?如果没有这些假设条件,究竟是 何处破坏了 OLS(最小二乘法)优良的统计性质?

- Kuhn - Tucker 定理为何需要约束规范?如果不满足约束规范,结果会如何?具体而言,何处会遭到破坏?

- 为什么 Banach 空间上的非零连续线性泛函不一定能够在单位闭球上取到最大值?换句话说,病变产生在何处,如何产生病变,其机理是什么?这有点像医生的工作,去寻找问题的根源。

- 第三阶段:感恩。幸好自己不是数学系的,不然真可能毕不了业。因为在我的专业领域中,积分和极限(大多)可以愉快地换序,函数大多是和善且光滑的。一切看起来都是美好的。或者说,我们是在数学宇宙的“地球”上处理问题,虽然也会遇到沙漠、戈壁、深谷,甚至火山爆发、地震,但终究还是地球——亲爱的地球。而数学家们的工作环境嘛……空气中充满各种辐射,地震海啸是家常便饭,还缺乏氧气。

编辑于 2020 - 09 - 25 11:28

Ref

- GTM 52:指《代数几何》(Algebraic Geometry)一书,属于 Graduate Texts in Mathematics 系列。

- Weil 猜想:一系列关于代数簇的 ζ 函数的猜想,对现代代数几何的发展产生了深远影响。

- Munkres 的《流形上的分析》:一本经典的数学教材,用于介绍流形上的分析理论。

- Kuhn - Tucker 定理:在优化理论中,用于求解带约束条件的非线性规划问题。

- Banach 空间:一种完备的赋范向量空间,是泛函分析中的重要概念。

via:

-

放弃奥数的数学天才,用一生教人怎么解数学题

https://mp.weixin.qq.com/s/uX09cudwSdbAcJvVMFkOXg -

高数学天赋的孩子应该获得怎样的教育?

https://mp.weixin.qq.com/s/rgeOp2wkIUUldquNNwDuvg -

你认为一个数学工作者从幼稚到成熟的过程是什么? - 知乎

https://www.zhihu.com/question/422558044

1487

1487

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?