一種用於異構移動無線傳感器網絡的能量高 效的數據收集協議

摘要

異構無線傳感器網絡(HWSNs)由於能夠在不顯著 增加總體成本的情況下滿足新興應用的實時需求,因而變得越來 越具有吸引力。然而,為移動HWSNs設計一種能量高效的基於 簇的數據收集協議,需要採用複雜的簇頭(CH)選擇方法,以 平衡能量利用、整體網絡性能和網絡壽命。本文考慮使用分層聚 類,並分析多級能量異構以及隨機部署節點之間的連通性對設計 適用於移動HWSNs的能量高效異構簇基數據收集協議( MHCDP)的影響,該協議可提高數據傳輸、能量效率和網絡壽 命。所提出的加權簇頭選擇概率利用了節點的剩餘能量、平均相 對距離和連通性的度量,有助於選出最具潛力的節點作為簇頭。

仿真結果證明,與現有協議相比,我們提出的MHCDP協議在延 長WSN生命周期和降低能量消耗方面更有效。

索引术语 —移动无线传感器网络,異構傳感器,LEACH協議,網絡壽 命。

I. 引言

在无线传感器网络中,开发高效的数据路由策略至关重要,因为无线传感器网络正成为具有广泛应用的流行技术之一[1]–[6]。然而,电池供电的传感器节点的能量限制使得能量效率成为无线传感器网络中的关键问题。这促使研究人员以节能为主要目标,设计和建模有效的方法来优化无线传感器网络寿命[7]–[9]。

近年来,许多基于簇的路由方法被提出,旨在降低节点的通信开销和能量消耗[10]–[14]。静态无线传感器网络(WSN)的局限性推动了移动无线传感器网络(MWSNs)的发展,由于其能够在多个领域应用中提供经济有效的解决方案,MWSNs受到了广泛关注[15]–[17]。

近年来,研究人员的研究重点已从节点资源相同的同质无线传感器网络转向異構無線傳感器網絡(HWSNs)[18]–[23],其中利用节点的能量异质性来优化资源使用,目标是构建可靠、高效且持久的无线传感器网络。正如以往研究所示,大多数用于高效利用能量的无线传感器网络采用的组织形式是聚类。高效的簇模型的主要要求是合适的簇头选择标准,这有助于实现高效的无线传感器网络管理和数据传输。大多数现有方案使用能量和(或)距离因素进行簇头选举,而未充分考虑其他可降低移动HWSNs管理中内部开销的因素。

本文设计了一种用于移动HWSN的能量高效的異構 簇基數據收集協議(MHCDP),该协议考虑了分層聚類 的使用以及节点连通性和多級能量異構对提升数据传输、 能量效率和网络寿命的影响。簇头以分布式方式选举,所 提出的加權簇頭選擇概率利用了节点的剩余能量、平均相 對距離以及连通性度量,有助于选择最具潜力的节点作为 簇头。仿真结果表明,所提出的MHCDP协议在平均能耗、 存活节点数量以及传输到基站的数据包数量方面优于现有 的EDEEC[18]和hetDEEC[4]。

本文的其余部分组织如下:第二节介绍了相关工作, 第三节描述了我们提出的MHCDP协议的系统模型。在第四节中,我们展示了仿真结果,第五节对全文进行了总结。

II. 相关工作

已开展大量研究来设计能够提高无线传感器网络寿命的路由协议[1]–[3],[6],[13],[14],[24],[25]。大多数现有的基于聚类的数据聚合方案本质上是同质的,簇头在向基站进行数据收集和传输过程中会遭受额外能量损耗[26]。

由于分层无线传感器网络由具有不同能量水平和能力的不同节点组成,其网络配置使得设计高效的聚类方法变得复杂[10]–[12],[19],[21],[23]。此外,在MWSNs中的路由需要有效的资源管理策略,以提高能量效率,从而延长无线传感器网络寿命[15]–[17],[27],[29]。文献[22]中提出了一种对现有DEEC协议的改进方法。

在选择簇头时考虑了到基站的距离度量,并采用不同的放大能量级别进行簇头与基站之间的通信,以最小化能量消耗。[17]中的ECBR‐MWSN协议基于最短距离到基站、最高剩余能量和最低移动性的组合来进行簇头选择。[29]的作者提出了一种针对MWSNs的能量高效Pegasis协议(M‐PEGASIS),其中节点轮流向基站进行数据传输,从而有助于在运行轮数期间最小化每个节点的平均能量消耗。[20]中的EEHC协议为异构无线传感器网络提供了一种聚类方法,其中节点根据其初始能量分为三种类型,并提供了稳定的运行性能。[6]中提出了一种对EEHC的改进,通过构建多跳路径来最小化能量消耗。[18]中,作者尝试利用具有不同能量水平的三种类型节点来提升分层无线传感器网络的性能,并提高了网络稳定性。[4]引入了一个单一模型因子来描述分层无线传感器网络中的三种不同能量水平,以减少总能量消耗,从而试图延长无线传感器网络寿命。

与同质无线传感器网络相比,近期提出的分层无线传感器网络路由协议在数据传输的可靠性和稳定性方面表现更优,并在一定程度上延长了无线传感器网络寿命[19],[21],[23]。同时,移动节点的异质特性可能影响移动HWSN的覆盖范围和连通性。此外,通过降低簇头与其关联成员节点之间的平均距离以实现更好的连通性,对于减少数据通信过程中的能量消耗至关重要。在移动HWSN中,理想的簇头选择需要确保簇头与簇成员保持连接,以提高可用性、降低通信开销并减少丢包率。受此启发,我们提出了用于移动HWSNs的MHCDP协议,该协议的簇头选择机制综合考虑了剩余能量、邻居节点间的连通性以及与邻居的相对距离。本研究利用无线传感器网络节点的能量异质性来提升能量效率,并延长无线传感器网络寿命。

III. 系统模型

本文中,我们详细描述了所提出的MHCDP协议。我们考虑的无线传感器网络(WSN)具有移动节点和一个静止的基站(BS)。每个节点时间同步,具备估计其数据包传输时间的能力,并且知晓自身的速度和位置。MHCDP中的路由以轮次进行,每轮包含两个主要阶段:(i) 设置阶段和(ii) 稳态阶段。部分节点比其余节点拥有更多的能量资源。

A. 问题描述

在实际应用中,假设节点具有相同的能力可能并不现实,因为某些应用在异构环境中运行,且为了无线传感器网络的可靠性和长期运行,节点在能力上必须是异构的[4]。此外,一个合适的簇头选择准则是创建高效能簇模型不可避免的环节,有助于提高无线传感器网络的管理效率和数据传输效率。本文提出的簇头选择方案以节点的剩余能量、邻居节点间的连通性以及与邻居的相对距离为特征,有助于减少内部开销,提升移动HWSNs的能量效率和生命周期。

B. 能量耗散模型

无线电模块传输一个m比特数据包所消耗的功率如下所示:

$$ E_{Tx}(m, d) = mE_{elec} + m\varepsilon_{fs}d^2, \quad \text{if } d \leq d_0 $$ (1)

$$ = mE_{elec} + m\varepsilon_{amp}d^4, \quad \text{if } d > d_0 $$ (2)

$$ E_{Rx}(m) = E_{elec}(m) $$ (3)

其中,$ E_{elec} $是电子能量。$ \varepsilon_{amp} $和$ \varepsilon_{fs} $表示根据接收器距离确定的放大能量。$ E_{Tx} $和$ E_{Rx} $分别对应发射能量和接收能量。

C. 无线电模型

通信基于双射线地面传播模型进行。发送节点的最小功耗 $ P_{min} $为:

$$ P_{min} = \frac{P_t \cdot P_{thr}}{P_r} $$ (4)

其中,$ P_{thr} $表示接收信号的最小阈值功率,$ P_t $和$ P_r $分别表示发射机和接收机功率。

D. 异构无线传感器网络模型

这里,我们将详细解释多级MHCDP协议的模型。

-

MHCDP‐2

:在两级MHCDP协议中,无线传感器网络节点被分为两类:(i)普通节点(Nnm)和(ii)高级节点(Nad)。假设在观测区域部署了 $ N_t $个节点。设 $ E_{ini} $为 $ N_{nm} $节点的初始能量。令 $ p $为具有比 $ N_{nm} $多$ a_1 $倍能量的$ N_{ad} $节点所占的比例。因此,有 $ p \times N_t $个高级节点,其初始能量为$ E_{ini}(1+ a_1) $。于是,无线传感器网络的总能量可按如下公式计算:

$$ E_{total} = N_t \times(1 −p) \times E_{ini} + N_t \times p \times E_{ini}(1+ a_1) $$ (5)

$$ = N_t \times E_{ini} \times(1+ a_1 \times p) $$ (6)

因此我们可以说,这类无线传感器网络的能量虚拟增加因子为 $ 1+ p \times a_1 $。

-

MHCDP-3

:在三级MHCDP协议中,无线传感器网络节点被分为三类:(i)超级节点(Nsu),(ii)高级节点(Nad)和(iii)普通节点(Nnm)。设 $ E_{ini} $为$ N_{nm} $节点的初始能量。假设有比例为 $ p $的总节点数$ N_t $比 $ N_{nm} $节点具有额外能量。因此,$ N_t \times p $节点具有额外能量。在这些节点中,设 $ p_0 $为能量是 $ N_{nm} $节点 $ b_1 $倍的节点所占的百分比。这类节点称为超级(Nsu)节点,其数量为 $ N_t \times p \times p_0 $。其余的$ (1−p_0) $节点称为高级节点(Nad),其能量是普通节点的 $ a_1 $倍,数量等于 $ N_t \times p \times (1 −p_0) $。最后,剩下的节点构成普通节点,数量为$ N_t \times (1 − p) $,初始能量为 $ E_{ini} $。超级节点的能量等于 $ E_{ini} \times (1+b_1) $,而高级节点的能量等于 $ E_{ini} \times (1+a_1) $。因此,无线传感器网络的总能量计算如下:

$$ E_{total} = N_t \times(1 −p) \times E_{ini} + N_t \times E_{ini} \times p \times(1 −p_0)\times (1+ a_1) + N_t \times E_{ini} \times p \times p_0 \times(1+ b_1) $$

$$ = N_t \times E_{ini} \times(1+ p \times(a_1 \times(1 −p_0)+ p_0 \times b_1)) $$ (7)

因此,我们可以说这种无线传感器网络实际上有$ N_t \times(1+ p \times(a_1 \times(1 −p_0)+ p_0 \times b_1)) $个节点具有 $ E_{ini} $初始能量,并且拥有 $ p \times(a_1 \times(1 −p_0)+ p_0 \times b_1)) $倍更多的能量。

-

MHCDP‐多级

:在多级MHCDP协议中,无线传感器网络节点的初始能量在闭区间内随机分布,下界和上界分别为 $ E_{ini} $和 $ E_{max} $。假设一个节点的初始能量比下界 $ E_{ini} $多$ m_i $倍,则该无线传感器网络的总初始能量为:

$$ E_{total} = \sum_{i=1}^{N_t} E_{ini}(1+ m_i) $$ (8)

$$ = E_{ini}\left(N_t + \sum_{i=1}^{N_t} m_i\right) $$ (9)

在簇形成过程中,根据节点类型,每个节点都有其自身的 $ E_{max} $值,以决定成为簇头的概率。

E. MHCDP协议的工作原理

MHCDP协议以轮次方式运行,每轮包含两个阶段,即设置阶段和稳态阶段。在设置阶段,通过所提出的簇头选择算法进行簇头选择。在稳态阶段,执行向基站的数据传输过程。

F. 簇头选择算法

所提出的簇头选择算法的核心思想是,节点根据剩余能量、邻居节点间的连通性以及与邻居的相对距离来决定是否成为簇头。这有助于降低通信开销和其他内部开销,提供更好的资源利用率和管理能力,从而提高移动HWSNs的能量效率和生命周期。每个成员节点(CM)将其数据发送到最近的簇头,簇头对接收到的数据进行聚合。设 $ K_{op} $为每轮中最优的簇数量,$ P_{op} $为节点的最优簇头决策概率。因此,每个节点每 $ \frac{1}{P_{op}} $轮将成为一次簇头。直观上,这表示每轮中有$ N_t \times P_{op} $个簇和簇头。簇头消耗的能量比成员节点(CM)更多。因此,当一个节点具有更高的能量、更强的邻居连通性以及更小的与邻居之间的相对距离时,我们选择该节点作为簇头。这有助于降低通信开销并实现更好的能量管理。在过去 $ \frac{1}{P_{op}} $轮中未担任簇头的节点将作为某个簇的成员节点。我们采用一种为$ P_{op} $分配权重的方法。该权重等于某节点的初始能量与$ N_{nm} $的初始能量之比。考虑两级分层无线传感器网络。设$ P_{nm} $和$ P_{ad} $分别为普通$ N_{nm} $节点和高级$ N_{ad} $节点的加权簇头决策概率,其表达式如下[4]:

$$ P_i =

\begin{cases}

P_{nm} = \frac{P_{op}}{(1+p \times a_1)} \

P_{ad} = \frac{P_{op} \times (1+a_1)}{(1+p \times a_1)}

\end{cases}

$$ (10)

考虑三层分层无线传感器网络。设 $ P_{nm} $、$ P_{ad} $和 $ P_{su} $分别为 $ N_{nm} $节点、$ N_{ad} $节点和 $ N_{su} $节点的加权簇头决策概率。从理论上讲,可以有 $ N_t \times (1+p \times (a_1 \times (1−p_0)+p_0 \times b_1)) $个节点的能量等于一个 $ N_{nm} $节点的初始能量。每轮回合的平均簇头数量为一个常数,由 $ N_t \times P_{op} $给出,以使每回合每回合的能量消耗最小。因此我们得到,

$$ \text{AvgCHs} = N_t \times (1+p \times (a_1 \times (1−p_0)+p_0 \times b_1)) \times P_{nm} $$ (11)

加权簇头选择概率的值 $ P_{nm} $、$ P_{ad} $和 $ P_{su} $如下所示:

$$ P_{nm} = \frac{P_{op}}{(1+ p \times (a_1 \times (1 −p_0)+ p_0 \times b_1))} $$ (12)

$$ P_{ad} = \frac{P_{op}}{(1+ p \times (a_1 \times (1 −p_0)+ p_0 \times b_1))} \times (1+ a_1) $$ (13)

$$ P_{su} = \frac{P_{op}}{(1+ p \times (a_1 \times (1 −p_0)+ p_0 \times b_1))} \times (1+ b_1) $$ (14)

对于多层分层无线传感器网络,加权的簇头选择概率由以下公式给出:

$$ P(s_i) = \frac{P_{op} \times N_t \times (1+ m_i)}{\left(N_t + \sum_{i=1}^{N_t} m_i\right)}, $$ (15)

考虑下面给出的阈值函数。利用此阈值,每个节点在 $ \frac{1}{P_{op}} $轮中的某些轮次成为簇头。在完成 $ \frac{1}{P_{op}} $轮后,节点再次有资格成为簇头。

$$ T(n) =

\begin{cases}

\frac{P_{op}}{1 - P_{op} \times (r \mod \frac{1}{P_{op}})} & \text{if } n \in U \

0 & \text{otherwise}

\end{cases}

$$ (16)

其中,$ U $表示在过去 $ \frac{1}{P_{op}} $轮中未担任过簇头的节点集合。

我们提出的MHCDP协议与现有方法的主要区别在于簇头选择的阈值函数。我们修改了上述阈值函数中的 $ P_{op} $,以构建新的阈值函数。

为此,我们使用加权概率替换 $ P_{op} $,并推导出每轮选择簇头的新阈值。簇头的选择基于新的阈值函数,该函数依赖于节点的剩余能量和初始能量水平、邻居节点间的连通性以及与邻居的相对距离。若某节点具有更高的能量、更强的邻居连通性以及更小的与邻居之间的相对距离,则更可能被选为簇头。这有助于实现更好的能量管理和降低通信开销。阈值函数$ T(n_{nm}) $:针对 $ N_{nm} $节点,$ T(n_{ad}) $:针对 $ N_{ad} $节点,以及$ T(n_{su}) $:针对 $ N_{su} $节点,定义如下:

-

普通(Nnm)节点的阈值函数

:

$$ T(n_{nm}) =

\begin{cases}

\frac{P_{nm}}{1 - P_{nm} \times (r \mod \frac{1}{P_{nm}})} \times T_w(n_{nm}), & \text{if } n_{nm} \in U_{nm} \

0, & \text{otherwise}

\end{cases}

$$ (17)

其中,$ U_{nm} $是指在当前回合的最近$ \frac{1}{P_{nm}} $轮中未担任过簇头的$ N_{nm} $节点集合,$ r $表示当前轮次。这确保了在每个回合中,来自$ N_t \times (1−p) $个普通节点中的每个普通节点都恰好每隔$ (1+p \times (a_1 \times (1−p_0)+p_0 \times b_1)) / P_{op} $轮成为一次簇头,且每回合每轮的簇头数量$ \text{AvgCHs} $为$ N_{nm} $个节点,等于$ N_t \times (1 −p) \times P_{nm} $。

-

针对高级(Nad)节点的阈值函数

:

$$ T(n_{ad}) =

\begin{cases}

\frac{P_{ad}}{1 - P_{ad} \times (r \mod \frac{1}{P_{ad}})} \times T_w(n_{ad}), & \text{if } n_{ad} \in U_{ad} \

0, & \text{otherwise}

\end{cases}

$$ (18)

其中 $ U_{ad} $是过去 $ \frac{1}{P_{ad}} $轮中未成为簇头的 $ N_{ad} $节点的集合。

-

超级节点(Nsu)的阈值函数 :

$$ T(n_{su}) =

\begin{cases}

\frac{P_{su}}{1 - P_{su} \times (r \mod \frac{1}{P_{su}})} \times T_w(n_{su}), & \text{if } n_{su} \in U_{su} \

0, & \text{otherwise}

\end{cases}

$$ (19) -

多层分层无线传感器网络的阈值函数 :

$$ T(s_i) =

\begin{cases}

\frac{P_{si}}{1 - P_{si} \times (r \mod \frac{1}{P_{si}})} \times T_w(s_i), & \text{if } s_i \in U_{si} \

0, & \text{otherwise}

\end{cases}

$$ (20)

接下来,我们解释节点 $ n_i $的参数 $ T_w $。该参数定义为节点的剩余能量和初始能量水平、邻居节点间的连通性以及与邻居的相对距离的组合。

$$ T_w(n_i) = \delta_1 \times \left(\frac{E_{re}}{E_{in}}\right) + \delta_2 \times C_n(n_i) + \delta_3 \times \frac{1}{adn} $$ (21)

其中,$ E_{re} $表示节点的当前能量,$ E_{in} $表示节点的初始能量。$ C_n(n_i) $是由(22)式给出的连通性度量,[7],[28], 和 $ adn $表示到邻居的平均距离。权重值 $ \delta_i $可根据不同的应用场景和需求进行调整,其值通过分析处理计算得出。

连通性度量 $ C_n(n_i) $ 如下式所示。

$$ C_n(n_i) = (1 - e^{-\frac{n_c}{N_n} \times R_i})^{(n_c - 1)} $$ (22)

连通性 $ C_n(n_i) $与移动节点密度以及移动节点的无线通信范围相关,其中$ N_n $和 $ n_c $分别对应于节点数量以及在移动节点无线通信范围 $ R_i $内的相连邻居数量。

G. 稳态阶段

在此阶段,数据被传输到基站。我们提出的MHCDP协议的稳态阶段旨在支持节点移动性。在MHCDP协议中,每个时隙开始时,簇头首先向其簇成员发送 data transmission request 消息,以收集来自它们的数据。当簇成员完成向簇头的数据传输后,簇头将在每帧结束时创建一个包含已传输数据的簇成员列表的时隙,该列表基于TDMA时隙生成。此外,在每帧结束时,簇头会记录那些未在规定时隙内完成数据传输的簇成员。这种情况可能发生在节点离开其所属簇时。簇头将等待至下一帧结束,若仍未收到数据,则认为该簇成员已离开,并将其从簇中移除。被移除簇成员所分配的时隙将分配给新加入的移动节点。随后,执行TDMA重新调度,簇头将新的调度信息发送给所有簇成员。已离开的节点应加入新的簇头。同样地,若某节点连续两帧均未收到来自簇头的 data transmission request 消息,则该节点将广播 cluster join request 消息。接收到 cluster join request 消息的簇头将以 CH advertisement 消息的形式向该节点回复。根据接收到的 CH advertisement 消息的信号强度,该节点将做出 join 决策。接收到 join 请求的簇头将更新集群成员(CM)列表并创建新的TDMA调度。新生成的调度将广播给其所有簇成员。

IV. 仿真结果

这里,我们给出了使用Matlab进行仿真的结果。无线传感器网络在区域 100 × 100 m²内随机均匀分布地部署了100个节点。仿真中使用的参数见表I。我们分析了 MHCDP协议的性能,并与EDEEC和hetDEEC协议的性能进行了比较。在性能比较方面,主要采用了以下性能指标:(i)存活节点数量,(ii)平均能耗,以及(iii)传输到基站的数据包数量。在实验中,我们考虑了以下几种情况:

对于MHCDP‐2(两级分层无线传感器网络):高级节点百分比为= 30%(即 p=0.3),且能量比普通节点多=150%(即 a₁ =1.5)。

对于MHCDP‐3(三级分层无线传感器网络):高级节点百分比为= 30%(即 p=0.3),超级节点百分比为= 20%(即 p₀ =0.2),其能量分别比普通节点多150%和300%(a₁ =1.5和 b₁ =3)。

对于MHCDP‐多级(多级HWSN):无线传感器网络中的每个节点具有不同的能量值,这些值从闭区间[0.5, 2]中随机选取。

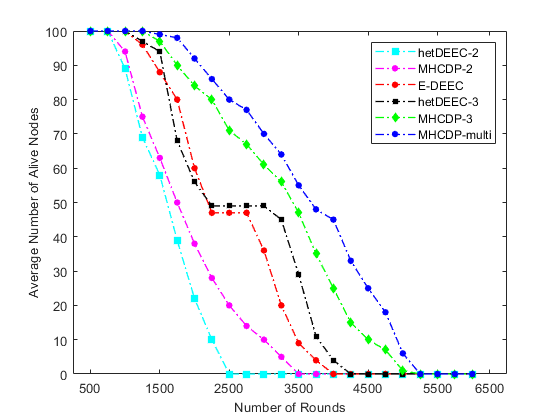

图1. 每轮存活节点数量。

图1展示了MHCDP、EDEEC和hetDEEC协议(对应不同能量水平)在不同轮次下的性能,以每轮存活节点数作为衡量指标。我们包含了MHCDP‐2、hetDEEC‐2、EDEEC、hetDEEC‐3、MHCDP‐3和MHCDP‐多级的曲线,以便更全面地比较不同异构水平下网络性能的表现。从图中可以看出,与其它算法相比,MHCDP协议表现出相对较好的性能和更长的生命周期。普通节点的死亡速度相对较快,导致无线传感器网络迅速变得稀疏;而超级节点和高级节点的死亡则较为缓慢。采用改进的簇头选择准则,体现了连通性度量和相对距离在节点间通信中的影响。通过该方法,通信开销与其他算法相比,能耗显著降低。这有助于实现更均衡的能量消耗、更高的平均连通性和通信强度,并延长了无线传感器网络寿命。MHCDP‐multi 能进一步延长无线传感器网络寿命,在性能上优于其他级别的 MHCDP、hetDEEC 和 EDEEC 协议。

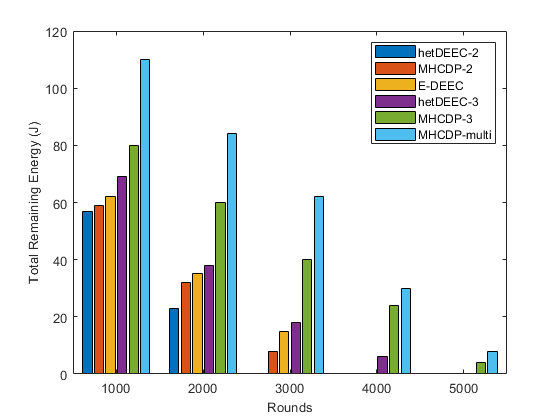

图2. 总剩余能量与轮数关系。

图2描绘了无线传感器网络在运行轮数期间的总剩余能量。与其他评估的算法相比,MHCDP协议具有更低的能量消耗。MHCDP协议试图阻止远离其邻居节点且不连通的高能量节点成为簇头。这有助于比其他算法更好地节省节点能量,从而延长网络生命周期。节点间距离的均匀性和缩短有助于实现更好的连通性,并提高了能量效率。结果表明,所提出的MHCDP协议在能量效率方面优于现有协议。

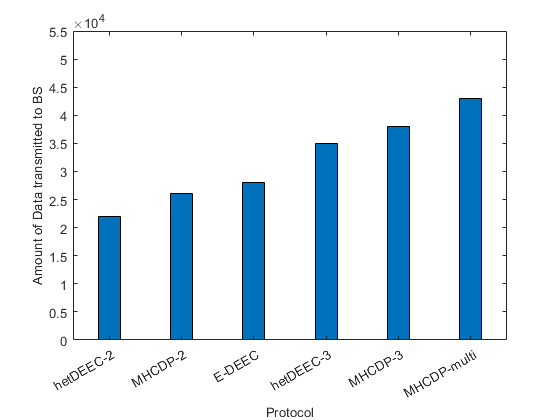

图3. 不同协议下的数据传输量

图3显示了在评估协议下传输到基站的数据包总量。改进的簇头选择帮助节点保持连接,从而提高了网络的可用性。这最小化了数据包丢弃率,进而证明了我们的 MHCDP协议相较于现有协议能够将更多的数据包成功传送到基站。这表明,MHCDP技术通过簇的合理组织和管理,有助于从传感器中收集更多信息并传输到基站。

V. 结论

在本研究中,我们结合了节点能量异质性的优势,提出了用于移动HWSN的MHCDP协议以提升路由性能。无线传感器网络被动态地组织成分层簇,并采用一种改进的簇头选择算法来选择簇头,该算法基于剩余能量、邻居节点间的连通性以及与邻居的相对距离提出了一种方法。数据传输过程被设计为适应节点的移动性,使得节点可以根据其移动性加入或离开簇。这有助于实现更均衡的能量消耗、更高的平均连通性和通信强度。通过更优的资源利用率和管理,同时降低通信开销,从而提高了移动HWSN的能量效率、数据传输速率和生命周期。仿真结果证明,所提出的MHCDP协议在性能上优于 EDEEC和hetDEEC协议。

移动异构WSN能量高效协议

移动异构WSN能量高效协议

733

733

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?