在新瑞典殖民景观中铭刻土著性,1638– 1655

弗雷德里克·埃肯格伦

在新瑞典的历史叙事中,土著居民常常被描绘为“他者”,仅短暂地与瑞典殖民者共存。同样,对景观和定居模式的解读也往往植根于欧洲霸权观念。本章提出,若我们转而将这一地区视为社会建构的产物,并通过考古学和文献资料将美洲原住民群体写入下特拉华河谷的景观与新瑞典历史之中,会发生什么?通过对美洲原住民和瑞典人遗址的绘制,本章探讨了下特拉华地区共居与共享空间的问题。

自然与文化之间的景观——史前与历史之间的景观

新瑞典殖民者与17世纪美洲土著人口的接触长期以来呈现出一种略显矛盾的形象。一方面,瑞典历史记载沿用了欧洲普遍存在的观念,即将美洲景观描绘为处女般的、原始的和富饶的,充满财富与潜在资源,却几乎毫无文化或文明可言。这种观念无论在文字叙述还是视觉表征中,都将该地区刻画为自然景观而非文化景观,从而为领土兼并提供了合法性依据。这一观念也被纳入学术研究之中,殖民地美洲的地图往往精确勾勒出新瑞典相对于其他殖民列强的领土范围与主张,却很少呈现与之共享政治格局的美洲原住民社区。因此,一种基于欧洲霸权的解释模型被持续延续下来:瑞典人被视为先驱者,将本国的所有制度与物质传统移植到荒野之中,而美洲原住民则被置于殖民景观(无论是物理空间还是心理认知)的边疆地区或边缘位置,在新瑞典的历史叙事中仅仅扮演“他者”的角色。

另一方面,我们掌握的若干17世纪瑞典文献则承认美洲原住民是土地的合法所有者,并强调瑞典人与其土著邻居之间密切的关系与相互依赖,尽管这些文献中对土著人口在景观中的物理存在仅有所提及或暗示,而未作详细描述。这些记载反过来又常被少数以历史为主的研究特别强调试图将土著性铭刻于新瑞典殖民地。然而在考古学研究中,瑞典人与土著之间的关系在很大程度上仍未得到探讨,土著似乎仅在17世纪中期的下特拉华河谷与欧洲人有过短暂的共存。

新瑞典的历史和考古研究仍带有殖民视角的部分原因在于,有关该地区原住民社区的文字资料不够精确,难以确定他们在景观中的存在。另一个原因是,从事早期殖民美洲研究的历史考古学家传统上对美洲原住民群体的研究关注较少,而这在很大程度上是因为关于17世纪早期美洲原住民遗址的大多数研究和田野工作属于史前考古学领域。因此,我们面对的是两种相互分离的话语体系,它们人为地割裂了土著与非土著之间的联系,并否定了二者共时存在的现实。这种割裂至今仍深刻影响着对新瑞典殖民地的研究,也使人们难以分析接触后空间的多元文化层面。

如果我们承认17世纪的特拉华河谷是社会建构的产物,并通过考古学和文献资料将美洲原住民群体铭刻于新瑞典的景观与历史之中,会发生什么?本章将试图通过勾勒新瑞典包容性的空间历史,来打破上述割裂。理解空间至关重要,因为空间是过去文化关系得以协商的物质方式之一。本章借鉴那些聚焦于殖民空间共享性、跨文化性、多元主义性或“中间地带”特征的研究,结合土著与非土著社区的证据,探讨他们在使用和理解景观方面重叠并存的方式。因此,本章将尝试整合那些边界交融、彼此汇合并共同构成新瑞典殖民场域的世界。这种方法的优势在于,将美洲原住民视为殖民身份、空间与权力构建及协商过程中的对话者——即将他们视为殖民话语的参与者。

绘制原住民空间

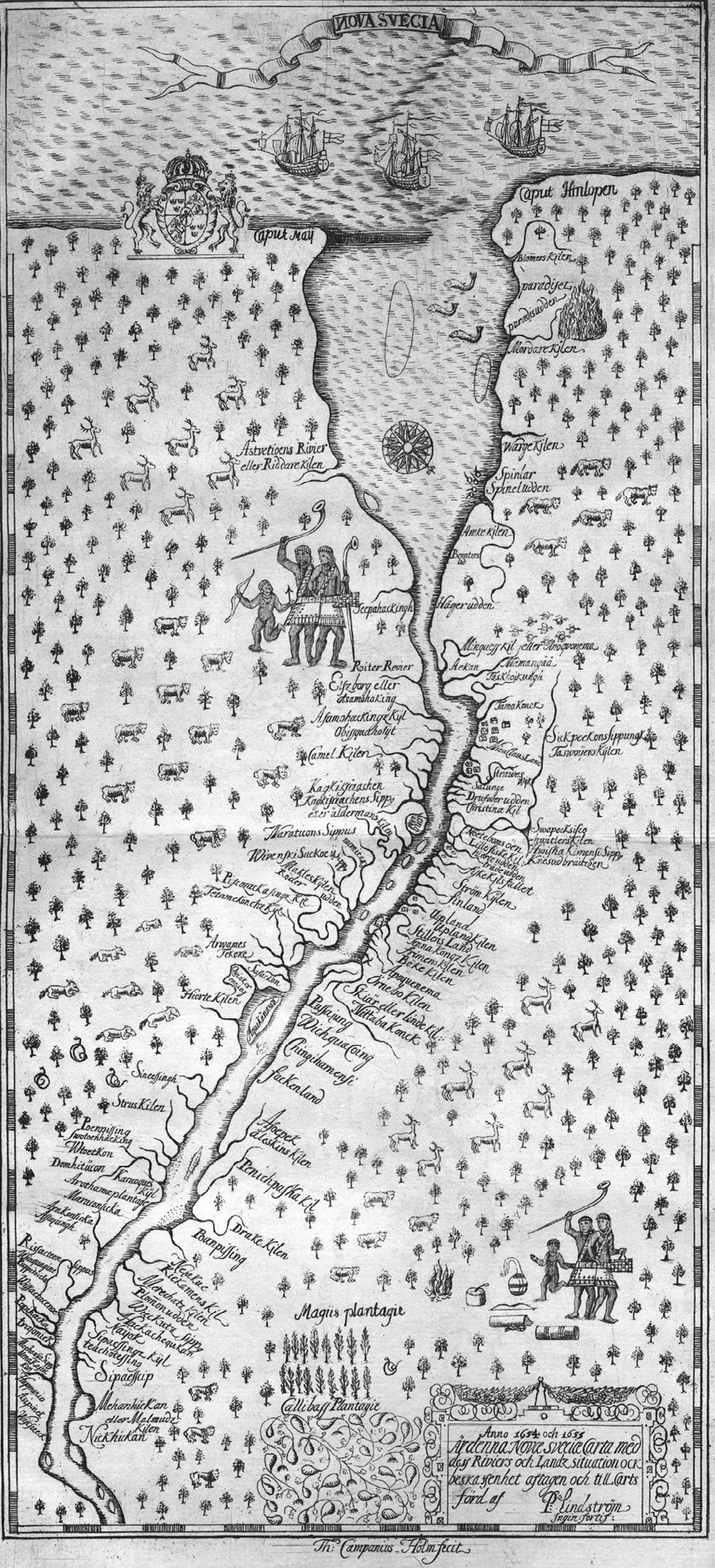

当卡尔马钥匙号和福格尔格里普号于1638年驶入特拉华河并宣告建立新瑞典殖民地时,瑞典人进入了一个身份早已被标记的景观,其中既包含土著居民,也包含殖民者。通过查看该地区最早的地图之一,我们可以对此有所了解,该地图基于1654–1655年殖民地测量工程师彼得·林德斯特罗姆的勘测(图14.1)。除了瑞典地名外,地图上的多个地区、河流和溪流都标有美洲原住民名称,这些名称通常指向居住在附近的不同原住民社区或群体。尽管这张地图旨在表现瑞典殖民地的范围,但它也向我们展示了一个已被其土著人口所认知的景观——这个景观被赋予了关于用途、权力和所有权的概念,因而拥有了名称、边界和功能划分。该地图还证实了这些标识对于瑞典人理解这一地区的重要性。在这个景观中,瑞典人是以“他者”的身份进入的;他们购买美洲原住民土地,定居在古老的美洲原住民营地和村庄,学习资源的分布位置,行走在常走的小路上,并划船穿行于河流和溪流之间。

重建17世纪早期至中期下特拉华河谷的景观,需要对各类资料进行细致分析,包括历史记述、地图以及考古材料。本研究将范围限定于大致与新瑞典殖民地同时期的资料,即时间跨度从17世纪30年代中期至17世纪50年代末期。这一限定基于两个原因:首先,本研究旨在聚焦于这一初期接触与定居阶段的文化景观;其次,为避免使用17世纪后期及以后的资料来研究瑞典殖民地及其与原住民社区的关系,从而忽视该地区在荷兰人和英国人统治期间,以及因后来原住民族群间冲突所经历的社会、政治和领土变迁。所使用的史料包括瑞典、荷兰和英国来源的信件、报告、旅行记述以及地图。这些资料均提及特拉华河及其支流沿岸的文化地理,识别并定位了该地区的各个原住民族群、社区,以及殖民占领和定居点。通过针对原住民遗址开展的考古调查,进一步强化并拓展了从上述资料中获得的认识。尽管资料中所确认的各族群、社区和定居点不太可能完全同时存在,或都在景观中具有永久性地位,但整体图景仍为我们理解该地区原住民格局与瑞典殖民存在之间的关系提供了必要基础。

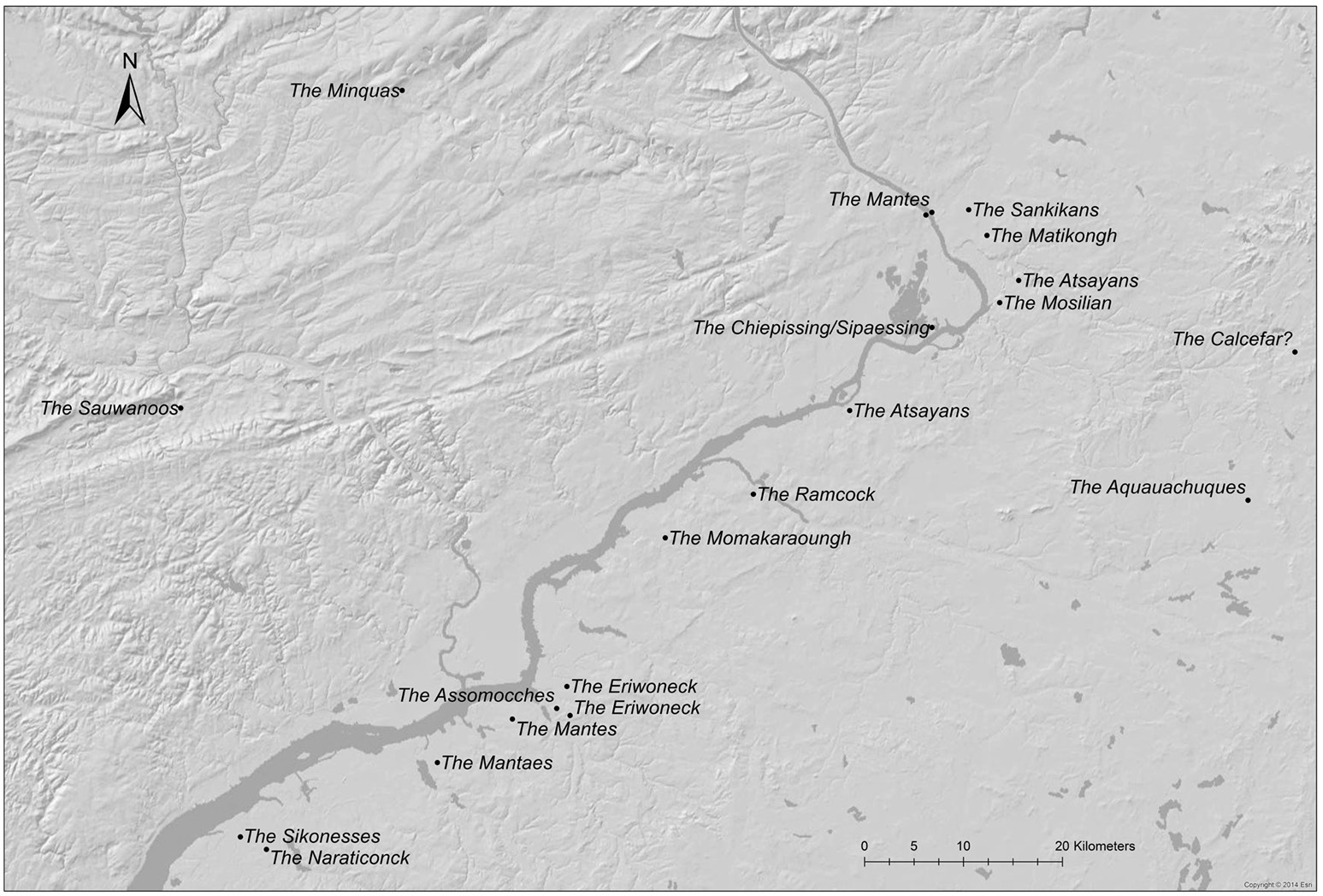

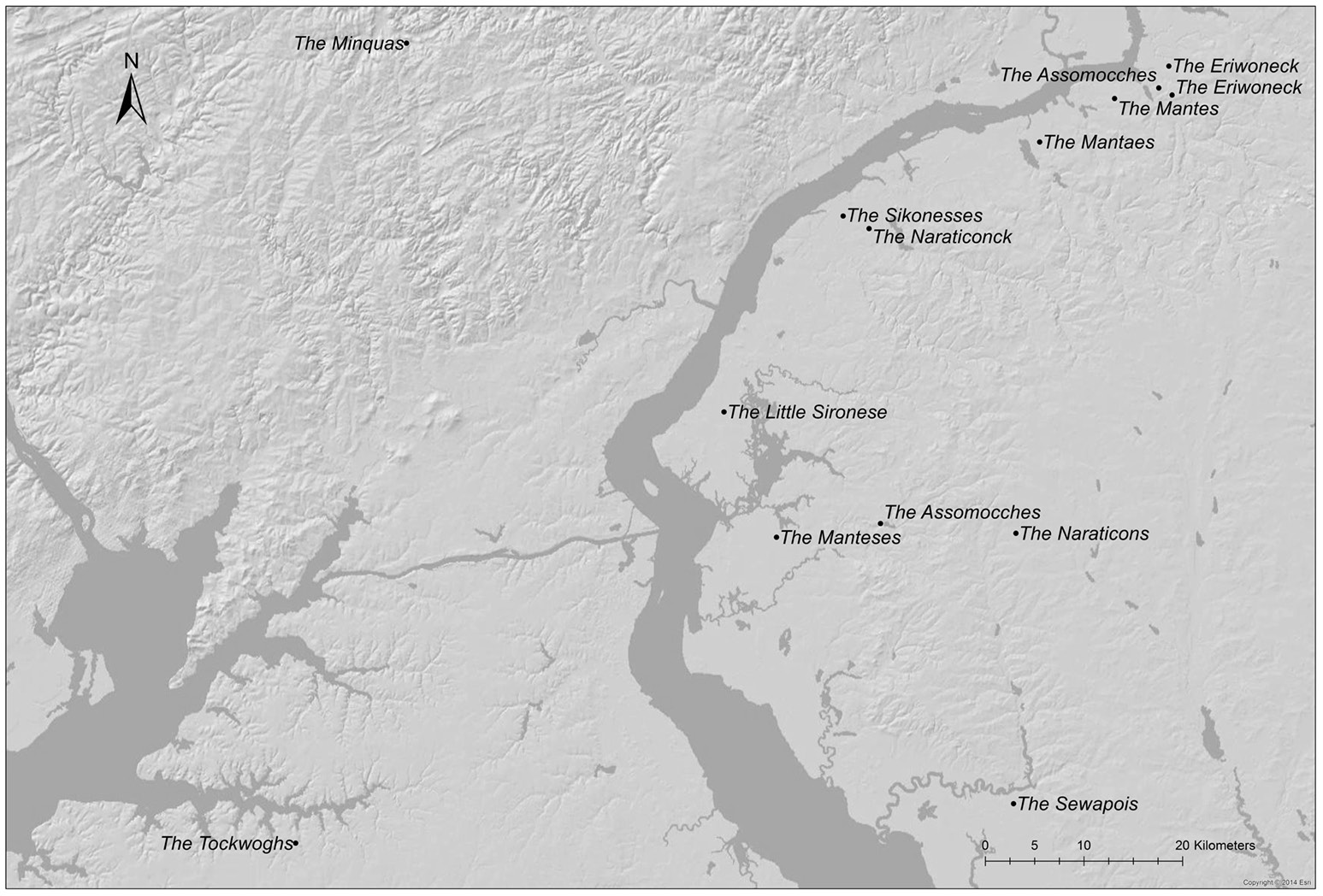

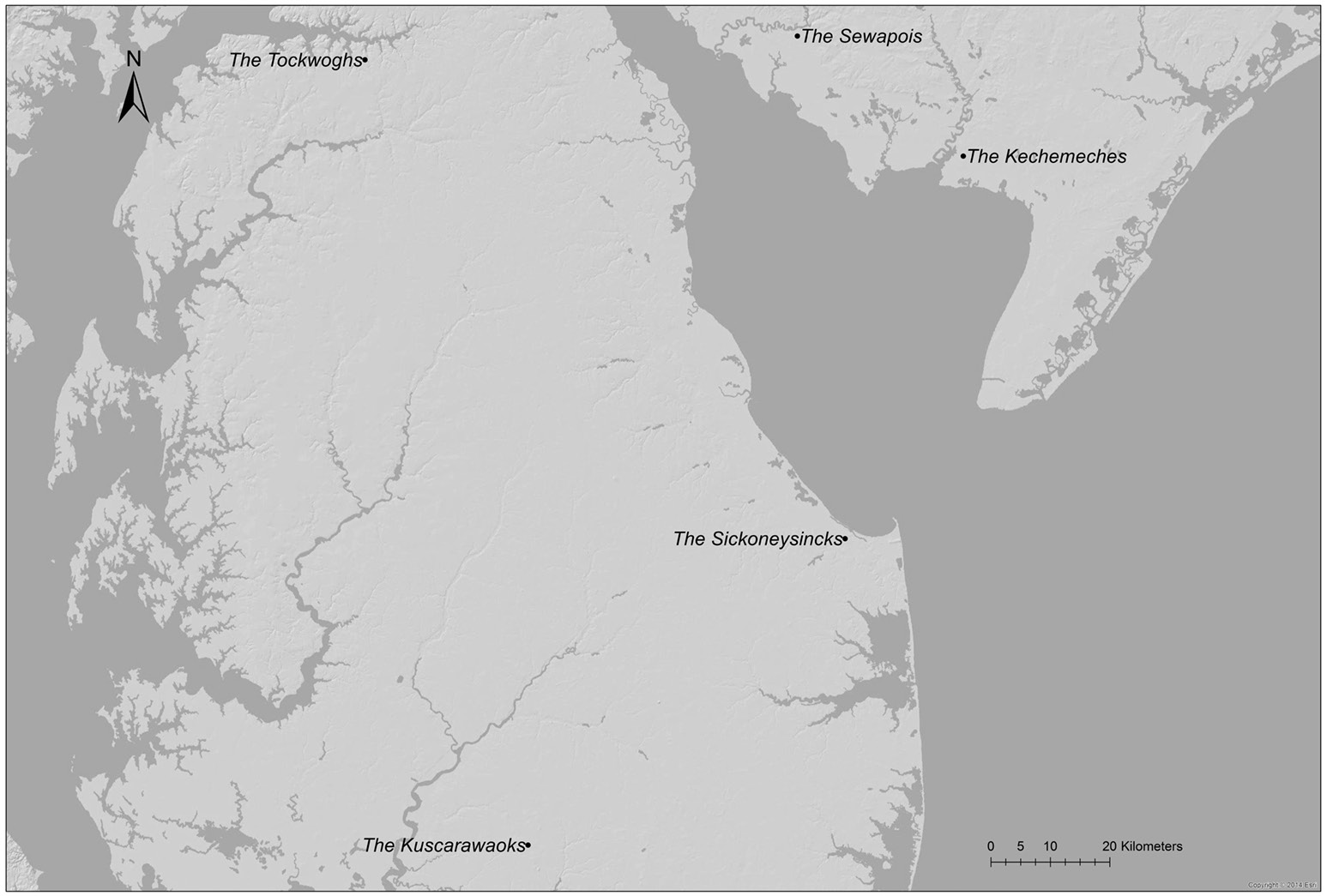

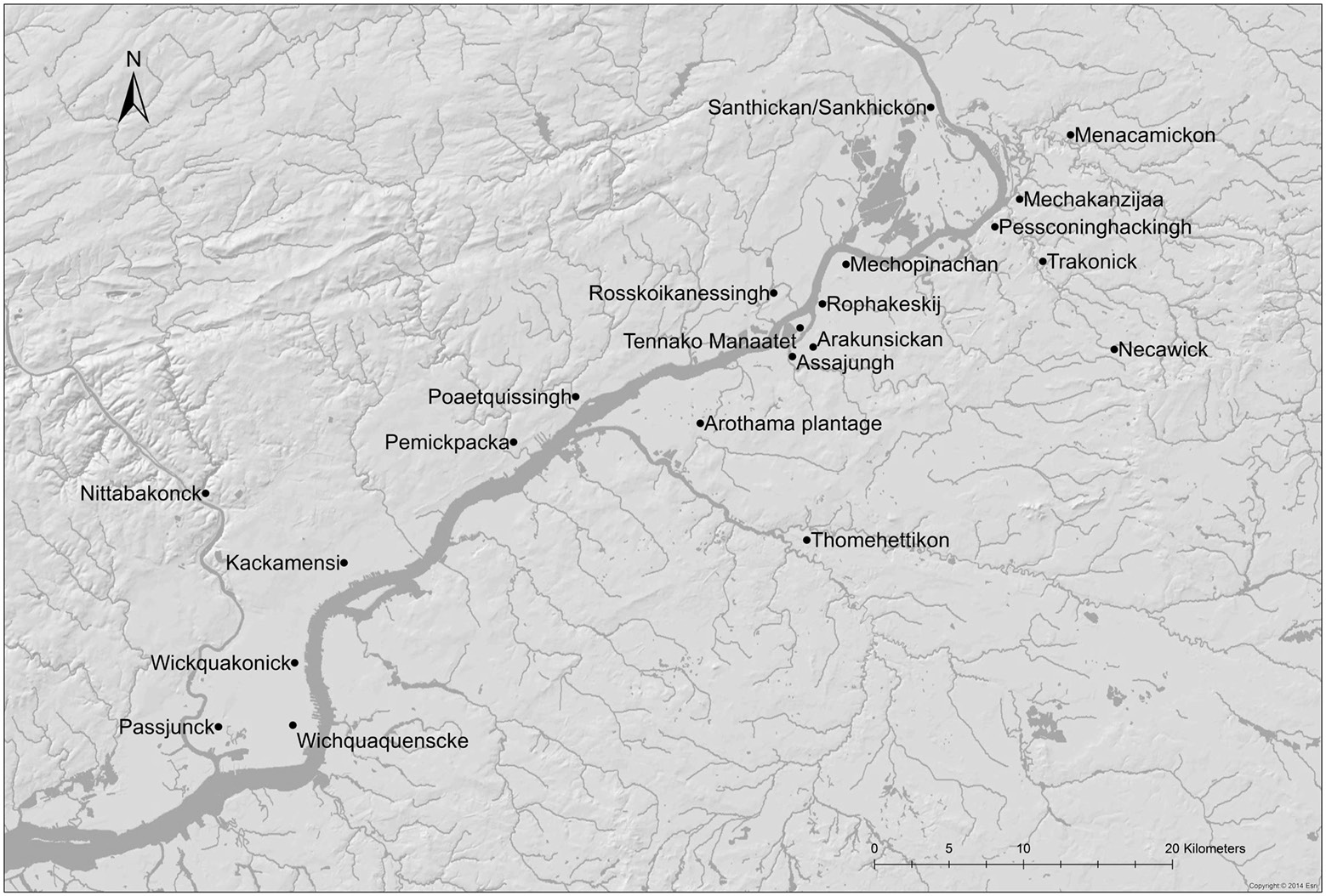

从17世纪30年代末至50年代末,多个原住民族群居住并利用下特拉华河谷和特拉华湾的景观,范围从当今新泽西州特伦顿附近的瀑布一直延伸到开普梅和亨洛彭角,并沿支流向内陆延伸至当今的宾夕法尼亚州、特拉华州和新泽西州(图14.2 a–c)。特拉华湾西岸,特别是亨洛彭角周边地区,由一个被称为西科内辛克斯人的部落群体定居。瑞典人曾访问过他们的主要聚居地,该聚居地位于今天的特拉华州苏塞克斯县刘易斯境内的霍恩基尔河沿岸,在1654时已被记录。向内陆西南方向,在德尔马瓦半岛的南蒂科克河流域——切萨皮克湾的主要支流之一——居住着被称为库斯卡瓦沃克斯人的族群,后来被称为南蒂科克人。在半岛西北端的萨斯奎汉纳河流域则居住着另一个部落,称为托克沃格人。这两个部落均属于阿尔冈昆语系,最早于1608年被约翰·史密斯船长遇到,并记载于他的日记中。后来它们也被标注在约1655年的维舍地图上。

现代宾夕法尼亚州内陆居住着说易洛魁语的Minquas(即安达斯特人,通常称为萨斯奎汉诺克人)以及说阿尔冈昆语的Sauwanoos(即肖尼人),而特拉华河下游西岸则由瑞典殖民者称为雷纳皮人或简称为“我们的印第安人”的阿尔冈昆语族群——莱纳佩人所主导。在特拉华河新泽西一侧的原住民通常也被认为属于莱纳佩人,在17世纪的文献中被划分为众多部落或社区名称:阿夸瓦丘克斯、阿索莫奇斯、阿特赛安斯、卡尔塞法尔、埃里沃内克、凯切-梅切斯、小西罗内斯、曼特斯人、马蒂孔格、莫马卡拉翁格、莫西利亚、纳拉提康克、拉姆科克、桑基坎斯、塞瓦波伊斯以及西科内塞斯。在若干情况下,同一部落群体的名称会因资料来源不同而出现在不同的地理位置(图14.2 a–c)。曼特斯人就是典型例子。林德斯特罗姆将他们标注在特拉华瀑布的两岸,尽管他指出其主要聚居区位于新泽西一侧今特伦顿附近的阿逊平克溪沿岸。然而,在他的地图上,他又将今天新泽西州格洛斯特县的曼图亚溪标记为曼特斯基尔,巧合的是,这正是温博恩斯地图中标注曼塔斯人的区域。同样,荷兰航海家大卫·皮特斯宗·德弗里斯在其1633年的记述中,也将曼特斯人定位在由曼图亚溪和大木材溪所流经的地区。最后,英国人罗伯特·埃弗林于1634年所写的信件——这是我们最早的资料来源——则将曼特斯人置于现今新泽西州塞勒姆县的塞勒姆河沿岸。这些相互矛盾的记载很可能反映了1630年代至1650年代莱纳佩人群的流动性,或许表明曼特斯人在1630年代和1640年代居住在塞勒姆河、曼图亚溪和大木材溪一带,而到了1650年代林德斯特罗姆进行观察时,他们已向北迁移并定居于特拉华瀑布附近。类似的流动性也可能体现在诸如阿索莫奇斯、阿特赛安斯、纳拉提孔斯以及西罗内斯/西科内塞斯/西科内辛克斯人等群体的情况中。

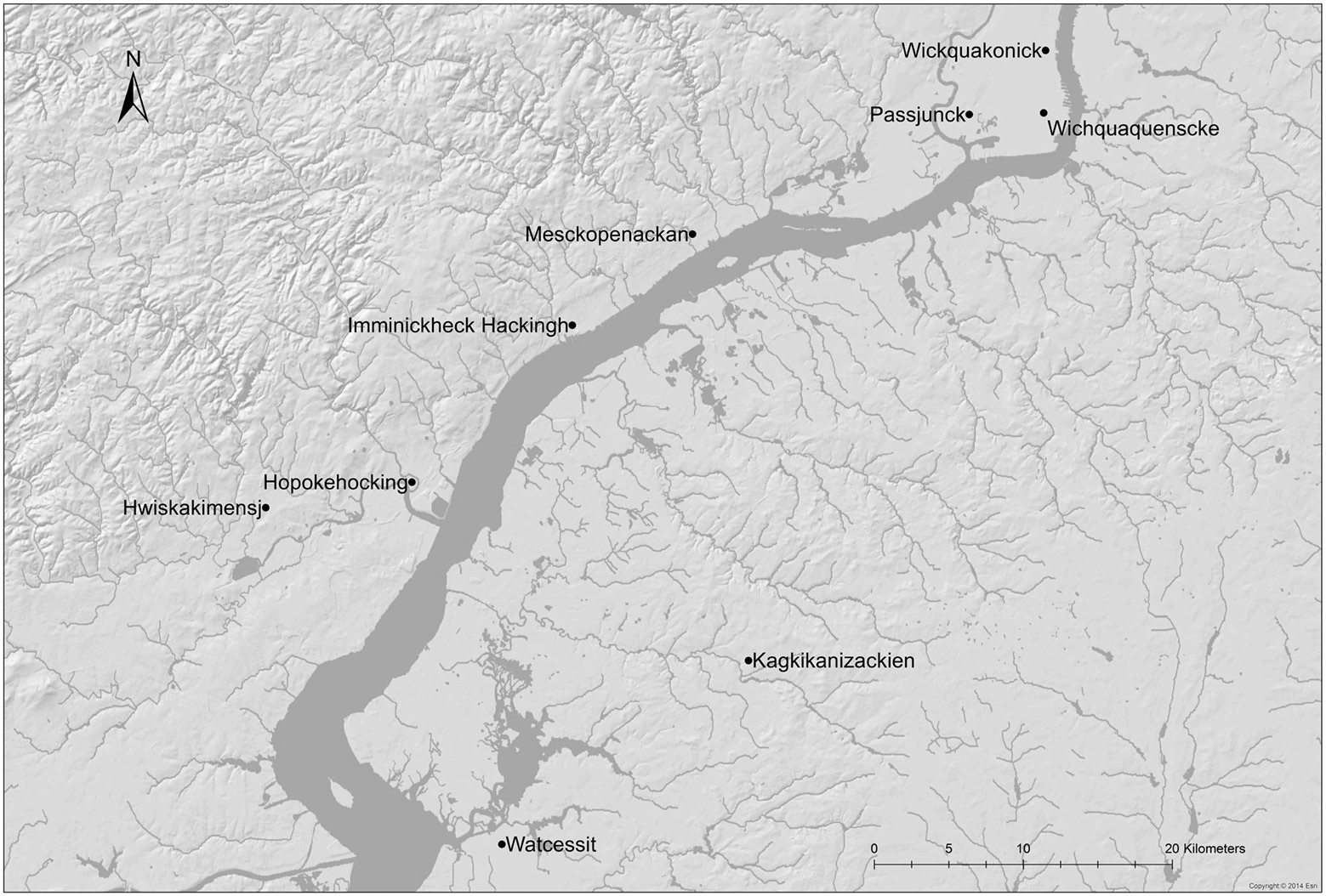

根据历史记载,观察莱纳普人定居点的空间分布,可将特拉华河下游河谷划分为13个区域,每个区域包含一个或多个原住民定居点或种植园,这些定居点通常靠近河流的众多支流,或沿支流聚集分布(图14.3 a–b)。第一个区域包括两个定居点霍波克霍金和赫维斯卡基姆斯位于特拉华河西岸。霍波克霍金是后来被称为瑞典克里斯蒂娜堡遗址的地方,位于布兰迪万溪与克里斯蒂娜河交汇处,而林德斯特伦地图将赫维斯卡基姆斯标在克里斯蒂娜河与米尔溪以北,大约在今天特拉华州纽波特附近。沿特拉华河更往上游,在今日东北部纽卡斯尔县(特拉华州)和特拉华县(宾夕法尼亚州)的纳曼溪与切斯特溪入河口处,分别是伊米尼奇黑克·哈金和梅斯科普纳坎定居点的定居点和种植园。河流西岸的第三个聚居区域位于斯库尔基尔河与特拉华河交汇处,似乎也是最大的一个,即大帕斯荣克,历史记载中有时将其描述为莱纳佩人最重要的地区之一。林德斯特罗姆对此描述如下:

这片土地主要由几个野蛮人部落中最聪明的土著占据,他们拥有这条河流并居住于此。他们的居所彼此相邻,因此这片土地也正以强大的力量被清理和耕作。

这一地区如今被费城市区覆盖,包括位于斯库尔基尔河口的定居点帕斯荣克,位于现已掩埋的荷兰人溪入河口处的威夸肯斯克,位于今日南费城北部特拉华河西岸后来被称为威卡科的威夸科尼克,以及位于斯库尔基尔河与威萨希康溪交汇处的尼塔巴孔克。第四个定居区域位于特拉华河东北方向,沿现已掩埋的加纳‐run,在今日费城的菲什敦、金士顿和港里士满街区,与小岛相对,林德斯特伦地图上标注为卡卡梅森,但17世纪晚期的文献称之为沙卡马松;此处是莱纳佩人与威廉·佩恩签订臭名昭著的沙卡马松条约的莱纳佩村落。更往东北方向,在佩尼帕克溪和波奎辛溪入河口处,是一片包含名为佩米克帕卡和波艾特奎辛两个定居点的区域。再往北,在今日布里斯托尔(宾夕法尼亚州)北部的米尔溪沿岸,还有另一片区域,包含一个名为罗斯基卡内辛的定居点和种植园。特拉华河西岸最后一个定居区域是桑蒂坎,位于拜尔斯岛和月亮岛附近的河湾地带。

如果我们转向下特拉华地区的东侧,在现代新泽西州境内寻找土著定居区域,首先会遇到位于今日默瑟县克罗斯威克斯溪内陆的梅纳卡米克翁定居点。在同一溪流的入河口,以及布莱克斯溪的入河口并沿其河道延伸至现代伯灵顿县的范围内,我们发现了梅查坎齐亚、佩斯科宁哈金、特拉科尼克和内卡威克的定居点和种植园。在东南方向,从弗洛伦斯处特拉华河的转弯地带,一直向下至阿西斯孔克溪的入河口,包括伯灵顿岛在内,我们发现了一组由梅乔皮纳坎、罗法克斯基、阿拉昆西坎、阿萨永和滕纳科·马纳埃特组成的定居点和种植园。在伯灵顿县阿西斯孔克溪与兰科卡斯溪之间的陆地上,林德斯特罗姆标出了Arothama种植园,再往南沿着兰科卡斯溪,在该溪北支流的分叉处南部支流,据他所述,有一片名为多米提孔的区域,很可能与托马斯·坎帕尼乌斯·霍尔姆所称的土著定居点托梅赫蒂孔是同一地方。

最后两个已知的特拉华州新泽西一侧的定居区域位于较远的塞勒姆河沿岸:Kagkikanizackien靠近今天的伍德斯顿,以及Watcessit位于靠近今天塞勒姆市的河口处,两地均在塞勒姆县。顺便提及,Watcessit被描述为曼特斯人的主要村庄,其名称与Wootsessungsing、Oydsessing和Oijtsessingh是同一个词的不同拼写形式,而这些词正是1643年瑞典埃尔夫斯堡新城堡建造地所命名的地名的不同写法。

上述定居点的规模和性质难以评估。一些瑞典文献的英文译本将它们称为“城镇”(towns),而原始瑞典文文本则更多地将其称为“地方”(platser)、“定居点”(boställen)或“种植园”(plantager)。历史研究中同样存在一种倾向,即将它们全都称为村庄,暗示着大规模且永久性的住宅聚集地。然而,与此同时,坎帕尼乌斯·霍尔姆写道:

美洲印第安人没有城镇或固定的居住地;他们大多从一个地方游荡到另一个地方,通常前往他们认为最有可能找到生活资源的地方。在春季和夏季,他们选择河岸地区,那里有丰富的鱼类;但在冬季,他们会进入内陆地区,那里有充足的鹿肉。

这导致其他学者将已知的莱纳佩人定居点沿特拉华地区归类为夏季据点,表明其具有季节性,进而形成了这样一种普遍看法:在此时期的欧洲人殖民景观中,原住民的存在几乎只是短暂的。然而,如果我们纳入现有的考古材料,便有可能调和这两种观点,对该地区呈现一幅更为细致入微的图景。

毫无疑问,当瑞典人在此定居时,特拉华河下游河谷的河岸景观早已因人类活动而发生改变。本研究已能够确定该区域内共计20个遗址,其年代均落在实际操作的时间范围内:17世纪30年代末至50年代末(表14.1,见第273页)。这个数字很可能仅占该地区原有莱纳佩人定居点的一小部分。图14.4 a–e中的地图显示了这些遗址相对于历史上已知地点的分布情况。其中一些遗址,如艾博特农场遗址群(包括罗文农场的墓葬)、伦哈德‐拉哈威、索尔兹伯里(包括鹅岛),以及来自印第安人墓地的墓地收藏,可能代表了规模较大、周期性或长期居住的定居点或村庄,具有储藏坑和垃圾坑、墓葬、高密度的人工制品材料,偶尔还有庇护所遗迹等特征。其他遗址,如链条店(属于道格拉斯古特遗址群的一部分)、桑迪希基、马塞尔·黑恩斯、法纳姆公园、尼科洛西、韦尔、朱利安输电线路、丘奇曼沼泽以及普林茨霍夫,则似乎是用于狩猎或贸易的较小周期性营地遗迹,很可能由较小的社会单位在季节性基础上使用。其余遗址——122 蒙哥马利、伯灵顿岛、卡莱布·普西故居、彭斯伯里庄园和雷默——出土的遗物虽属于相关年代范围,但由于缺乏背景信息,其性质尚属未知。

在新瑞典殖民景观中铭刻土著性,1638– 1655

弗雷德里克·埃肯格伦

对于上述大多数遗址而言,可以确定的是,它们显示出早在欧洲人接触时期之前就已存在的长期延续性,至少可追溯到晚期林地时期,且往往更早于该时期。因此,土著对景观及这些地点(包括较小的非永久性营地)的使用和认知具有深厚的根源。

在某些情况下,这些遗址甚至可能与一些历史上已知的定居点相关联或被识别为同一地点。朱利安输电线路遗址以及米尔溪沿线的丘奇曼沼泽可能与赫维斯卡基姆斯有关,而卡莱布·普西故居可能就是切斯特溪沿线的梅斯科普纳坎定居点。雷默遗址可能代表了卡卡门西定居点的考古学证据,伯灵顿岛出土的文物收藏可被认定为滕纳科·马纳埃特定居点。然而,考古发现与历史资料之间最显著的吻合可能是位于兰科卡斯溪南北支流交汇处的桑迪希基遗址,该遗址极有可能等同于坎帕尼乌斯·霍尔姆提到的托梅赫蒂孔定居点,并在林德斯特伦地图上以多米提孔的形式显现。此外,随着考古遗址的增加,多个历史上已知的定居区域范围现在得到了进一步扩展。克罗斯威克斯溪沿线的梅纳卡米克翁因艾博特农场建筑群周围的一系列遗址而得到补充,而尼科洛西农场和韦尔遗址则加入了塞勒姆河沿线的卡吉基卡尼扎克恩定居点。

表14.1(对面)考古学确认的、年代为17世纪30年代末至50年代末的美洲原住民遗址。

| Site | 县 | 州 | Date | Type | 参考文献 |

|---|---|---|---|---|---|

| 122 蒙哥马利 (36-MG-219) | 蒙哥马利 | PA | 1600–1650;1650–1700 | 未知 | 斯图尔特 2014;CRGIS |

| 艾博特农场复合体 (28-ME-1) | 默瑟 | NJ | 1650–1750 | 村庄(聚落 +墓葬) | 克罗斯 1956;格鲁梅特 1995;帕古拉托斯 2007;亨特等人 2009;斯图尔特 2014 |

| 伯灵顿岛 | 伯灵顿 | NJ | 1630–1730 | 未知 (收藏) | 维特和贝洛1999 |

| 卡莱布·普西故居 (36-DE-4) | 特拉华 | PA | 1600–1650; 1650–1700 | 未知 | 斯图尔特 2014;CRGIS |

| 丘奇曼沼泽 (7NC-E-60) | 纽卡斯尔 | DE | 1600–1660 1620–1650 | 临时营地 临时营地 | 卡斯特等人 1998;斯图尔特 2014 |

| 链条商店遗址 (道格拉斯肠道 Complex 28-ME- 273) | 默瑟 | NJ | 帕古拉托斯 2007;亨特研究 2011;斯图尔特 2014 | ||

| 法纳姆公园 | 卡姆登 | NJ | 1620–1720 | 临时营地 | 帕古拉托斯 2007;斯图尔特 2014 |

| 普林茨总督公园与普林茨霍夫遗址 (36-DE-3) | 特拉华 | PA | 1643–1655 | 临时营地 | 贝克 1993a;格鲁梅特 1995;斯图尔特 2014 |

| 鹅岛 | 格洛斯特 | NJ | 1650–1750 | 村庄(定居点 +墓葬) | 克罗斯 1941;斯图尔特 2014 |

| 印第安人墓地地面 | 默瑟 | NJ | 1640–1675 | 村庄墓地收(墓藏地) | 维特和贝洛 2001;帕古拉托斯 2007;斯图尔特 2014 |

| 朱利安电力线路遗址 (7NC-E-42) | 纽卡斯尔 | DE | 1630–1740 | 临时营地 | 卡斯特 1982;卡斯特 & 沃森 1985;皮塔克 1995 |

| 伦哈德‐拉哈威 | 伯灵顿 | NJ | 1625–1710 | 村庄(聚落 +墓葬) | 克罗斯 1941;格鲁梅特 1995;皮塔克 1995;帕古拉托斯 2007;斯图尔特 2014 |

| 马塞尔·黑恩斯 | 伯灵顿 | NJ | 1620–1720 | 临时营地 | 帕古拉托斯 2007;斯图尔特 2014 |

| 尼科洛西农场 | 塞勒姆 | NJ | 1620–1720 | 临时营地 | 帕古拉托斯 2007;斯图尔特 2014 |

| 彭斯伯里庄园 (36-BU-19) | 巴克斯 | PA | 1650–1700 | 未知 | 斯图尔特 2014;CRGIS |

| 雷默 (36-PH-159) | 费城 City | PA | 1600–1650;1650–1700 | 未知 | CRGIS |

| 罗文农场(艾博特 农场综合体 28-ME-1) | 默瑟 | NJ | 1650–1750 | 村庄墓地收(墓藏地) | 维特和贝洛 2001;帕古拉托斯 2007;斯特ewart 2014 |

| 索尔兹伯里 | 格洛斯特 | NJ | 1635–1750 | 村庄(聚落 +墓葬) | 格鲁梅特 1995;皮塔克 1995; Sansevere 2009 |

| 桑迪希基 | 伯灵顿 | NJ | 1620–1720 | 临时营地 | 帕古拉托斯 2007;斯图尔特 2014 |

| 韦尔 (28-SA-3) | 塞勒姆 | NJ | 1620–1720 | 临时营地 | 麦坎 1950;皮塔克 1995;莫里斯等人 1996;帕古拉托斯 2007;斯图尔特 2014 |

新瑞典的共居

通过绘制历史上和考古学上已知的原住民遗址,我们得到的整体图景是一个文化嵌入且人口相对稠密的景观,其特征是少数中心性的定居居所与一些更具临时性质的小型定居点交错分布。瑞典殖民者于1638年抵达时所面对的正是这样的景观(图14.5 a–e)。然而,瑞典人并非首批在下特拉华地区定居的欧洲人。早在1623年,荷兰人就在大 timber 溪和小 timber 溪的入河口处建立了纳绍堡,该堡垒一直存续至1651年;而到了1633年,他们又在斯库尔基尔河与明戈溪交汇处建造了一座碉堡,该碉堡于1640年代被瑞典人拆除。

荷兰人对特拉华河及其莱纳佩邻邦的熟悉,对于瑞典殖民地的建立起到了关键作用。正因如此,曾任新尼德兰殖民地主管、同时也是新瑞典联合创始人的彼得·米努伊特,从一群莱纳佩人和萨斯奎汉诺克人手中购得明夸斯溪与布兰迪万溪交汇处的土地,以建造克里斯蒂娜堡。通过此举,他有意地介入了通往宾夕法尼亚内陆萨斯奎汉诺克地区的重要贸易路线之一。瑞典人经由明夸斯溪可向西进入莱纳佩人的领地,而通过布兰迪万溪则可抵达大明夸斯小径——这条17世纪贸易路线贯穿萨斯奎汉诺克人的领土,连接特拉华河与萨斯奎汉纳河。该路线的入口位于施库尔基尔河与特拉华河交汇处,正对荷兰的纳绍堡,这也是瑞典人同时在施库尔基尔河以及达尔比和科布斯溪附近建立堡垒和定居点的原因之一。同样,瑞典人在1640年代于特拉华瀑布附近的“赞奇坎”(即上文提到的Santhickan)建立了贸易站,也就是今天的特伦顿,而新埃尔夫斯堡要塞不仅使他们能够控制特拉华河上游的交通,还有助于与居住在西南部新泽西州塞勒姆河和阿洛威溪沿岸的莱纳佩人保持联系。然而,这些政治与经济策略不仅交叉进入了各美洲原住民群体(特别是莱纳佩人与萨斯奎汉诺克人之间)以及美洲原住民与其他欧洲人(如荷兰人)之间早已建立的网络,还将瑞典人置于美洲原住民生活的核心地带。因为他们不仅仅是购买了属于莱纳佩人的土地,实际上还成为了一些在某种程度上仍作为莱纳佩人定居点(至少是季节性)的地区的租户。克里斯蒂娜堡位于上文提到的Hopokehocking遗址,这是特拉华河沿岸的一处季节性营地,厄普兰德和普林茨托普定居点则位于Mesckopenackan定居点附近,而赞奇坎的贸易站则与同名定居点共享月亮岛和拜尔斯岛区域。或许还应将新埃尔夫斯堡要塞列入此名单,因为它坐落于塞勒姆河畔曼特斯人的主要定居点Watcessit。

瑞典人应被视为这片景观中的租户而非主人,这一观点在瑞典文献以及莱纳佩人对土地出售的态度中均有体现。无论是发给普林茨总督的指令、林德斯特罗姆对其在殖民地访问的记述,还是坎帕尼乌斯·霍尔姆的描述,都承认莱纳佩人为土地的“合法所有者”。这种承认部分应从瑞典人与荷兰人竞争的背景下来理解,就此而言,强调原住民的所有权以及合法获取其土地,是一种挑战荷兰人对特拉华主张的方式。但这类声明同时也表明,莱纳佩人在瑞典定居点中的存在是普遍且理所当然的。

莱纳佩人对所有权的看法与欧洲人截然不同,这迫使瑞典人不得不持续重新确认其土地获取。莱纳佩社群并不认为土地购买是涉及权利转让的一次性交易,而是视为建立一种社会关系,意味着特定领土及其资源的共享——即一种共居协议。这一协议的核心是互赠礼物,从而使莱纳佩人将瑞典人纳入其领地之内。瑞典人的定居点和堡垒被允许存在于莱纳佩领土上,以换取每年的礼物以及获得欧洲贸易机会的承诺;当瑞典人未能履行协议义务时,莱纳佩人毫不犹豫地转向特拉华河谷中瑞典人的竞争对手——荷兰人。这似乎是17世纪中期有记录的瑞典人与莱纳佩人之间冲突最常见的原因。莱纳佩人认为自己独立于外来民族:“他们明确表示自己是自由的人民,不受任何人的支配”,并据此行事。

无论土地交易的法律效力如何,事实是瑞典人已通过正式协议进入并共享了涵盖特拉华河下游河谷大部分地区(包括特拉华湾地区)的土著景观。因此,在新瑞典的考古材料中,并未观察到殖民占领常伴随的大规模土著人口迁移现象。直到17世纪后期,随着新移民的涌入、新的欧美社区的建立以及随之而来的西部边疆西移,我们才看到下特拉华地区美洲原住民社区的大范围流离失所。在此之前,大型定居的莱纳佩人定居点仍然存在于新瑞典的范围内。以浣熊溪入海口处的塞勒姆/鹅岛原住民遗址为例,该遗址正对着特拉华河另一侧的芬兰定居点,且彼此可见,这自然塑造了两地居民的日常体验。除了这些村庄之外,殖民地景观中还散布着更具临时性质的定居点,人们或群体在这些地点之间移动。总体而言,这表明若在殖民地的地缘政治地图中忽略原住民的存在,将带来危险,因为这种做法无法反映其文化多样性,并延续了17世纪中期下特拉华地区存在瑞典霸权的形象。

我们现在可以开始质疑莱纳佩人和瑞典人这两个群体之间实际上有多大的分离。通过观察图14.5 a–e中的地图,我们至少可以识别出六个可能存在莱纳佩人与瑞典人群体共居、甚至形成共享社区的区域。诚然,由于考古学和历史证据本身的性质,无法完全确认这些聚落是否绝对同时存在;但这些遗址的时间范围均落在17世纪30年代末至50年代末之间,并且至少在这一时期的部分时间内存在重叠。这些区域包括:

- 霍波克霍金 连同克里斯蒂娜堡、克里斯蒂娜定居点、蒂莫岛定居点以及西多兰德特定居点;

- 梅斯科普纳坎定居点和卡莱布·普西故居遗址,连同普林茨托普定居点和上陆定居点,以及特奎拉西定居点;

- 普林茨总督公园遗址,连同新哥德堡堡和普林茨霍夫,以及特纳孔克定居点;

- 斯库尔基尔河口周围的定居点,特别是帕斯荣克,以及省岛定居点及其碉堡、金塞辛/瓦萨定居点及其碉堡、新克尔斯霍尔姆堡,还有在斯库尔基尔河东岸荷兰贝弗斯雷德堡前方建造的碉堡;

- Santhickan 与该遗址上的瑞典贸易站;

- 最后,Watcessit,以及该地区瑞典控制的英国定居点和碉堡,可能还包括新埃尔夫斯堡要塞。

总督普林茨公园和普林茨霍夫遗址 (36-DE-3) 在此背景下值得特别关注,因为这是唯一一个考古证据能够表明美洲原住民与瑞典人同时居住并相互交汇的遗址。该遗址于1937年、1976年、1985年、1986年和1990年进行了发掘,发现了前欧洲人接触时期的遗物(包括墓葬),表明该地至少在欧洲人接触时期之前曾是一个定居的美洲原住民定居点。属于后续时期的遗物大多来自受扰动的地层,包括土著陶器、石器废料、加工过的玻璃瓶碎片和枪燧石。一些遗迹中包含美洲原住民与欧洲遗物的混合物,例如可追溯至1640–50年期间的烟斗,其年代处于新瑞典殖民地的时间范围内。这些烟斗为荷兰制造,其中包括一种模仿土著石制烟斗造型的漏斗形爱德华·伯德贸易烟斗,而该类型的一件土著石制烟斗也在遗址中被发现(图14.6)。然而,最引人注目的是通常被认为是普林茨霍夫的遗迹,即瑞典总督约翰·普林茨的私人住所,最初于1643年作为新哥德堡堡的一部分建造,并在1644–5年冬季火灾后重建。在可能形成于重建过程中的地层中,发掘者发现了一件土著石斧,以及一枚产自17世纪的阿姆斯特丹或威尼斯的大型贸易珠残片,同时还出土了其他欧洲遗物,如铁钉和钉子、釉陶碎片、烟斗、玻璃器皿残片和砖块。在普林茨霍夫建筑旁还发现了两座圆顶棚屋的柱洞痕迹:这是该地区原住民族群所使用的圆形穹顶式居所。综合来看,这些遗物表明该遗址既是瑞典总督的私人居所,同时也是一处同期的美洲原住民营地,或许曾举办过烟斗仪式,用以重申土著与瑞典人之间的社会与经济关系。类似的异质性似乎也存在于殖民地的其他堡垒中,例如克里斯蒂娜堡,这种状况曾引起英国访客的批评,他们对美洲原住民在瑞典人之间自由活动感到震惊。因此,我们可以说瑞典人的定居点是被添加到莱纳佩人的活动范围之内的,代表了一种土著领土的包容或扩展,而非去领土化。

尽管总督普林茨公园和普林茨霍夫是唯一一个通过考古发掘并结合历史资料可同时与美洲原住民和瑞典移民相关联的遗址,但其他已确认的莱纳佩遗址也表现出类似的土著与欧洲物质文化的混合特征。然而,与现代宾夕法尼亚州内陆萨斯奎汉纳河沿岸的萨斯奎汉诺克遗址丰富的遗物相比,该地区原住民定居点上的欧洲物品数量极为稀少。这种匮乏并不意味着欧洲人与莱纳佩人之间缺乏互动,而是反映了贸易关系的分布状况。由于萨斯奎汉诺克人是北美内陆主要的贸易强国之一,瑞典人因此选择在克里斯蒂娜河、布兰迪万河和斯库尔基尔河附近建立据点,以获取与他们的毛皮贸易机会。通过在大明夸斯小径沿线的战略位置修建堡垒、碉楼和定居点,瑞典人成功切断了荷兰人获得西部毛皮的供应渠道。这项以欧洲商品交换毛皮的贸易,要么是直接与前往特拉华河及其支流地区的萨斯奎汉诺克人进行,要么是通过莱纳佩人作为中间商间接完成。1655年,瑞典总督林辛写道,欧洲商品被以赊账方式交给莱纳佩人,他们用这些商品换取萨斯奎汉诺克人的毛皮,然后以更高的利润转卖给新阿姆斯特丹的荷兰人。这让瑞典人非常恼火。因此,欧洲商品通过土著网络流向了不一定位于下特拉华地区的市场。这自然会影响在该地区莱纳佩遗址发现的欧洲物品的数量,也能解释为何文字资料中提到瑞典人与莱纳佩人交易了种类繁多的物品,而考古遗址中仅出土了其中一小部分材料。

然而,我们在下特拉华河谷发掘的遗址中所看到的,尽管材料有限,却是欧洲物品如何被融入美洲原住民的物质与技术实践之中,并催生了新的实践。高岭土烟斗的存在表明,欧洲的时尚与土著的吸烟习俗相互交织;而遗址中的火石枪打火石则证明了传统的狩猎和战争方式因使用欧洲枪支而发生了改变。运抵特拉华地区的欧洲燧石原本是作为船舶压舱物,却被用于制造石器工具;而其他物品,如由铜片制成的珠子、手镯和箭头,则不仅展示了欧洲物品(很可能来自壶具)的物质转化过程,也间接反映了欧洲工具(如剪刀和金属剪钳)的使用情况。此外,发现的玻璃珠子数量众多,无论是零星出土,还是与土著饰品一同出现在墓葬环境中,都表明欧洲物品已成为本土身份表达的一部分。

通过允许瑞典人定居土地,莱纳佩人获得了欧洲商品,但也因此陷入了与瑞典人的跨文化依赖关系。考古学所显示的物质和文化变迁,必须依赖与瑞典人的这种纠缠才能持续。同样,瑞典人也被卷入了与莱纳佩人的依赖关系,而不仅限于土地获取方面。例如,瑞典人依靠莱纳佩人种植玉米作为经济作物以维持生存,并随后采纳了玉米种植以及其他饮食与烹饪方面的变化,这使得瑞典人与莱纳佩文化联系更加紧密。因此,瑞典人和莱纳佩人都“被迫在中间地带满足各自的需求”。

结论

毛皮贸易及其所必需的与美洲原住民社区的接触和接近,塑造了特拉华沿岸的定居模式。通过绘制历史上和考古学上已知的遗址,并识别共居与共享社区的区域,景观传记得以浮现:这是一种文化景观而非自然景观,是一个铭刻身份的重写本,在其中莱纳佩人对瑞典移民的影响相当显著。然而,瑞典人与莱纳佩人不仅是邻居;他们共同活动于同一片景观,并至少在一段时间内居住在同一地方。因此,诸如新哥德堡堡内的普林茨霍夫等瑞典遗址,以及莱纳佩人定居点,都成为物质文化和实践被诠释与转化的场所,模糊了土著与非土著之间的界限。因此,该景观既可被理解为理查德·怀特所提出的“中间地带”——用以描述文化交流与融合的空间,也可称为凯瑟琳·杜瓦尔所定义的“本土之地”——指代美洲原住民主导的区域。

美洲人主导了与欧洲人交往的形式和内容,并通过将殖民者纳入土著网络和实践中来保持自身的独立性。瑞典人与莱纳佩人之间的密切关系在学术文献中常被强调,自然应置于下特拉华地区作为共享空间的背景下加以理解。像彼得·科克(1610–87)、拉斯·科克(1646–99)、以色列·赫尔姆(1630–1701)、奥洛夫·斯蒂勒(1610–84)和彼得·约库姆(1653–1701)等著名的瑞典中间人、斡旋者和翻译人员,正是在这一景观中成长起来的,因而学会了在瑞典人与原住民社区交融的边界上自如应对。

与其将瑞典人与美洲原住民对立起来,并仅仅关注土著与欧洲物品(或“贸易物品”)之间的区别,不如着眼于共享历史与共享空间,使我们能够谈论一个包含纠缠与混合的殖民世界。这当然并不意味着不存在权力上的不平等。但从瑞典或欧洲霸权的角度来审视17世纪早期的特拉华河下游河谷,则会产生误导,并忽视了一个事实:欧洲人的定居点实际上是更大的美洲原住民景观的一部分。因此,对瑞典人而言,与土著人口的合作至关重要。莱纳佩人也是如此,在这一时期,他们既未表现出对瑞典人存在的屈服,也未表现出抵抗。因此,为了更全面地理解新瑞典,我们必须同时考察殖民者与被殖民者,理解他们如何共同构想空间,并共同奠定下特拉华地区文化生产的基础。

5万+

5万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?