IEEE 车辆技术汇刊,第70卷,第3期,2021年3月 2783

无线网络中的干扰预测:随机几何与递归滤波的结合

豪尔赫·F·施密特, 乌多·席尔歇,马欣·K·阿提克,以及克里斯蒂安·贝特斯特特,IEEE高级会员

摘要

本文提出并评估了一种用于预测无线网络中干扰水平的技术。我们设计了一种递归预测器,通过滤波在特定位置测得的干扰来估计未来的干扰值。该预测器的参数化在离线下完成,通过将干扰的自相关转换为自回归移动平均(ARMA)表示形式实现。该ARMA模型被嵌入稳态卡尔曼滤波器中,使节点能够以较低的计算开销进行预测。结果表明,在相关的时间视界内,预测值与真实值之间具有较高的准确性。

尽管该预测器针对泊松分布节点、瑞利衰落和固定消息长度进行了参数化,但敏感性分析显示其在更一般的网络场景中也表现良好。对于底层设备到设备通信、一种常见的无线传感器技术以及Wi-Fi与LTE共存场景的数值示例说明了其广泛的适用性。

该预测器可作为干扰管理的一部分,用于改善介质访问、调度和无线资源分配。

索引术语 —无线系统,干扰,预测,随机几何,自回归滑动平均,卡尔曼滤波器。

一、引言

干扰管理在无线系统[1]中一直是一个关键问题。通过无线电资源管理、介质访问控制、调度和解码技术来避免干扰的负面影响。正面影响可能包括物理层安全性和从无线电波中进行能量收集。在任何情况下,似乎都有必要具备将干扰预测到未来的能力——这一方法尚未被充分研究。

手稿收到日期2020年10月1日;修订于2020年12月30日;接受于2021年2月1日。出版日期2021年2月12日;当前版本日期2021年4月2日。本工作部分由奥地利科学基金(FWF)资助项目P24480-N15(无线网络中干扰的动态特性)支持,部分由K项目DeSSnet(可靠、安全且时间感知的传感器网络)资助。DeSSnet项目是在COMET卓越技术能力中心框架内,由奥地利气候行动、环境、能源、移动性、创新部(BMK)、奥地利数字化和经济事务部(BMDW)以及施泰尔马克州和克恩顿州共同资助;COMET计划由奥地利研究促进署(FFG)执行。本文的审稿工作由C·袁博士协调。(通讯作者:乌多·席尔歇。)

豪尔赫·F·施密特隶属于奥地利克拉根福大学网络与嵌入式系统研究所,地址为奥地利克拉根福湖畔公园B02,9020号,同时也任职于奥地利克拉根福湖畔公园B04,9020号的Lakeside Labs有限公司(电子邮件:Jorge.Schmidt@aau.at)。

乌多·席尔歇和克里斯蒂安·贝特斯特特就职于奥地利克拉根福大学网络化与嵌入式系统研究所,奥地利克拉根福湖畔公园B02,9020号(电子邮件:udo.schilcher@aau.at;christian.bettstetter.@aau.at)。

马欣·K·阿提克曾就职于奥地利克拉根福9020的克拉根福大学网络与嵌入式系统研究所。她目前就职于奥地利格拉茨8010的Silicon Austria Labs GmbH(电子邮件:mahin.atiq@silicon-austria.com)。数字对象标识符 10.1109/TVT.2021.3059032

干扰可以被建模为一个随机变量,其特性取决于多个参数,包括节点位置、移动性和数据流量。某些特性——如平均干扰、高阶统计量和分布——可以在给定设置下利用随机几何[2]–[8]进行计算。这些结果考虑了无线网络的空间特征,使其与传统的干扰建模和分析工作[9],[10]有本质区别。一个研究分支分析干扰在时间和空间上的变化。这种干扰动态可以通过接收干扰的自相关来表示。相关性会影响系统行为,例如分集、中继、多输入多输出(MIMO)以及介质访问协议的性能(参见[13],[14],[18],[19])。

尽管在干扰动态建模方面取得了进展,但这些知识尚未被用于实际提升无线系统[20]的性能。该领域的研究水平尚不及信道建模领域,后者关于信道动态(如相干时间和去相关距离)的见解已在实践中得到应用(例如空时编码和MIMO)。从建模走向设计正是我们研究的目标:即开展干扰预测的研究。我们工作的核心问题是:“在概率方式下,能在多大程度上准确预测特定网络中某一位置的干扰功率?” 在这一方向上的初步探索包括[20]中提出的一种基于流量模式学习的简单预测技术,以及[21]中提出的基于节点移动性且未考虑流量和信道的预测方法。此外,基于竞争的介质访问控制协议通过其固有的(指数型)退避机制,在一定程度上实现了对未来干扰水平的隐式估计。

我们的干扰水平预测方法是将干扰自相关[17]的结果与递归滤波相结合。具体贡献如下:

1) 提出了一种方法,将干扰的自相关函数映射到适用于基于先前干扰观测进行预测的自回归移动平均(ARMA)模型。该映射针对泊松分布节点、瑞利衰落以及具有固定消息长度的随机介质访问情况进行计算。

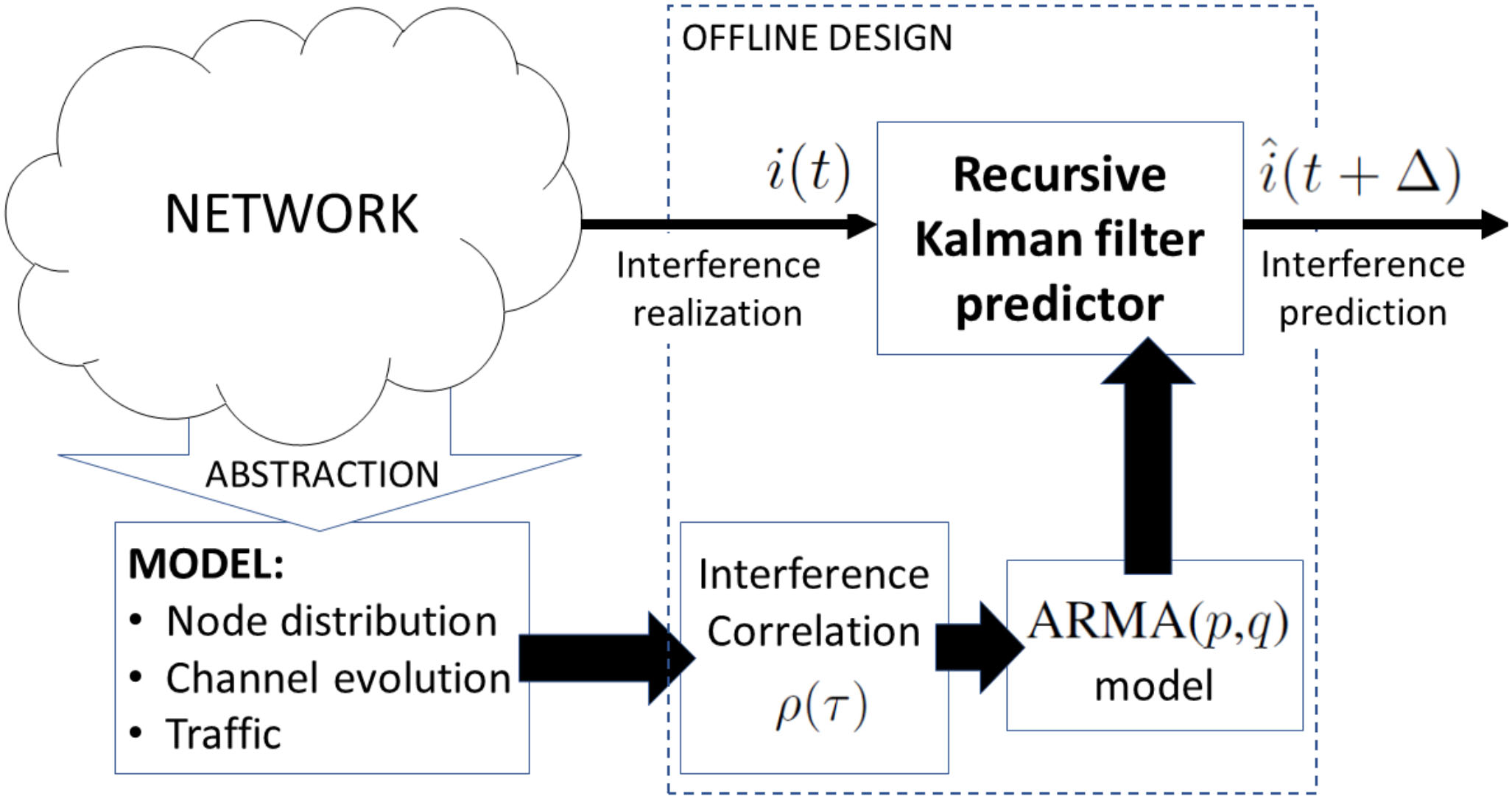

2) 通过将干扰过程的自回归滑动平均表示插入到一个离线且盲式的预测器中,可得到该预测器卡尔曼滤波器。模型的时不变性使得卡尔曼预测器具有稳态增益,从而在单个节点上执行轻量级预测。预测器设计的框图如图1所示。

3) 仿真结果表明,该预测器的性能优于基本预测器以及仅考虑信道动态(而忽略流量影响)的预测器。

4) 敏感性分析表明,该预测器在参数化过程中对某些不准确性和模型不匹配具有鲁棒性:即使采用比其设计中所使用的更为通用的流量和节点分布模型,该预测器仍表现良好。针对底层设备到设备通信、无线传感器网络以及Wi-Fi与LTE共存场景的数值示例,说明了所提方案的适用性。

本文其余部分的结构如下。第二节介绍了系统模型。第三节从干扰的随机几何模型出发,推导出干扰预测器,并进一步介绍低复杂度递归预测器实现。第四节从准确性方面对预测器进行评估,并包含敏感性分析和具体的技术示例。最后,第五节给出结论。

II. 系统模型

该系统由节点的布置与移动性、其数据流量行为以及无线信道描述。时间被离散为时隙 $ t \in \mathbb{N}_0 $。预测器的参数化是针对以下基础系统进行的。

节点位置遵循强度为 $\Phi = \Phi(t)$ 的二维泊松点过程(PPP)。所有节点以速度 $\nu$ 沿时间离散布朗运动移动。选择该移动模型是因为其保持均匀空间分布特性:在任意时刻 $t$,节点位置构成一个强度为$\Phi(t)$ 的泊松点过程(PPP)。其他具有此性质的模型也可适用。节点在时刻 $x$ 的位置为 $t + \tau$,即 $x_{t+\tau} = x_t + \nu \omega_\tau$,其中

$$

\omega_\tau = \sum_{t=1}^{\tau} \omega_t \overset{d}{=} \sqrt{\tau} \omega_0,

$$

最后一个等号表示分布相等,且 $\omega_t$ 是独立同分布的二维高斯随机变量,均值为零,协方差矩阵为

$$

\Sigma = \begin{pmatrix}

\sqrt{2}/\pi & 0 \

0 & \sqrt{2}/\pi

\end{pmatrix}. \tag{1}

$$

在给定的时隙 $t$,每个节点要么处于空闲状态,要么以功率 $\kappa$ 进行传输,使得平均而言,所有节点中有一部分比例 $\mu$ 的节点开始新的传输。所有传输的消息持续时间 $\ell$ 均相同。在任意时隙中,每个空闲节点以概率 $\frac{\mu}{1 - \mu(1 - \ell)}$ 开始一次传输。这导致每个时隙中期望的干扰源数量为 $\lambda \mu$。这种节点分布与随机接入的组合常用于建模无线传感器网络,以及(在某些考虑下)蜂窝网络,特别是设备到设备通信(参见 –)。

信道由一个标准模型描述,该模型包含与距离相关衰减以及由于多径传播引起的小尺度衰落。路径增益为 $g(x, \xi) = \min(1, |x - \xi|^{-\alpha})$,其中路径损耗指数为 $\alpha > 2$ 并进行了一些归一化处理。小尺度衰落采用瑞利衰落建模,其满足 $E[h^2(t)] = 1$。因此,信道增益 $h^2(t)$ 服从指数分布。

Jakes-Doppler模型[29]描述了无线信道的连续时间演化过程。该模型假设散射体方向均匀,使其适用于广泛的传播环境。其幅度的自相关函数为 $\rho_J(\tau) = J_0(2\pi\tau\nu_{\text{max}})$,其中 $J_0(\cdot)$ 为第一类零阶贝塞尔函数,$\nu_{\text{max}} = \nu$ 为最大预期速度。信道相干时间 $\eta$ 是指信道自相关首次达到一个小阈值时的时间滞后,在本文中该阈值为零。

位于 $x$ 发送的消息在 $\xi$ 处产生干扰,干扰功率为 $i_{\xi x}(t) = \kappa g(x, \xi) h^2_x(t)$。在时间 $t$ 时,位置 $\xi$ 处的总干扰是所有发射节点接收功率之和。在泊松网络中,由于Slivnyak定理[30],[31],对典型位置 $\xi$ 的考虑等同于对平面 $\mathbb{R}^2$ 原点的考虑。在给定的基础系统中,总干扰功率因此为

$$

i(t) = \sum_{x \in \Phi} i_{\xi x}(t)\gamma_x(t) = \sum_{x \in \Phi} \kappa \min(1, |x|^{-\alpha}) h^2_x(t)\gamma_x(t), \tag{2}

$$

其中 $\gamma(t)$ 是一个伯努利随机变量,表示节点 $x$ 是否正在发送($\gamma_x(t) = 1$)或未发送($\gamma_x(t) = 0$),该变量汇总了参数 $\mu$ 和 $\ell$ 的信息。公式(2)中的干扰过程是平稳的[31],但由于节点位置、无线信道和流量的时变特性,该干扰过程随时间变化。这些时变行为的来源由参数 $\nu$、$\eta$、$\mu$ 和 $\ell$ 来刻画。

III. 干扰预测

A. 干扰相关性

信道预测的主要方法基于利用信道的自相关性[32]。我们在干扰预测中采用了类似的方法:我们的设计始于针对与干扰过程相关的自相关的解析模型。我们使用 $i(t)$ 在两个时间点 $t_1$ 和 $t_2$ 之间的皮尔逊相关系数,其表达式为:

$$

\rho(i(t_1), i(t_2)) = \frac{\text{cov}[i(t_1), i(t_2)]}{\sigma_i^2}, \tag{3}

$$

其中 $\text{cov}[i(t_1), i(t_2)] = E[i(t_1)i(t_2)] - E[i(t_1)]E[i(t_2)]$ 是 $i$ 的协方差,其方差为 $\sigma_i^2$,$E[i]$ 表示期望值。滞后用 $\tau = t_2 - t_1$ 表示。

针对不同系统模型[17],该相关性的表达式是已知的。对我们预测器进行参数化的模型对应于[17]中的情况(2,2,2)

$$

\rho(i(t_1), i(t_2)) = \frac{(J_0^2(2\pi\tau\nu_{\text{max}}) + 1)E[\gamma(t_1)\gamma(t_2)]}{2\mu\ell} \cdot \frac{(\alpha - 1) \int_{\mathbb{R}^2} g(x)E[g(x + \nu\omega_\tau)]dx}{\alpha\pi}, \tag{4}

$$

其中平稳性意味着 $\rho(i(t_1), i(t_2)) = \rho(i(t_2 - t_1))$,我们将其记为 $\rho(\tau)$。

在存在移动性的情况下,该积分只能通过数值方法求解。流量贡献为[17]

$$

E[\gamma(t_1)\gamma(t_2)] = \max(0, \mu(\ell - \tau)) + \frac{\mu^2}{1 - \mu(\ell - 1)} \sum_{i=0}^{\min(\tau-1,\ell-1)} \sum_{j=1}^{\min(\tau-i,\ell)} \beta^{g-k\ell+k} (1-\beta)^k,

$$

其中 $g = \tau - i - j$,且 $\beta = 1 - \mu/(1 - \mu(\ell - 1))$ 表示一个节点在某个时隙保持空闲的概率。由(4)和[17,Th.2]可知,当信道是相关性的唯一来源时,干扰相关性为 $\rho(\tau) = J_0^2(2\pi\tau\nu_{\text{max}})$。

类似于信道的表征,可以将干扰相干时间 $\tau_c$ 定义为干扰相关性小于某个阈值 $\theta$[17]时的滞后,即 $\tau_c = \min {\tau \in \mathbb{N} \mid \rho(\tau) \leq \theta}$。与信道相干时间不同的是,存在一些场景中干扰相关性不会达到零[17]。为了考虑这一点,我们设定 $\theta = 0.25$ 作为阈值,本文中的所有场景均能达到该阈值。表I列出了三组参数值组合,用于产生高、中、低三种相关性。这些设置用于说明一些设计步骤并评估预测器的性能。

我们设计了一种基于卡尔曼滤波器的干扰预测器,该预测器利用了相关性(4)的知识,并且在实际中是可行的,即节点可以在有限的计算资源下实现该预测器,且无需额外的信令。式(2)中的干扰是所考虑的时间相关性来源的非线性函数。非线性方法,如扩展或无迹卡尔曼滤波器将是推导干扰预测器的自然选择。然而,为了面向资源受限设备的预测器设计,我们将非线性滤波器的使用留待未来研究。

B. ρ的ARMA近似(τ)

ARMA模型广泛应用于涉及时间随机过程的场景。克拉梅尔-沃尔德定理[33,第 17章]指出,每个平稳随机过程都具有移动平均(MA)表示。如果同时引入自回归(AR)分量,则使用有限数量的参数精确表示该过程的能力将大大提高,这使得ARMA模型尤为有用。

该过程的自回归滑动平均模型通常通过观察其实际实现来确定;而该过程的自相关性通常是未知的。这种识别方法需要多个观测值来确定模型维度及其系数值。这些观测构成了一种导频信号,且在某些情况下可能变得过大而不切实际。

情况取决于所表示过程的动态特性。与典型情况不同,针对给定的系统模型,我们已知 $\rho(\tau)$,其相关性来源在(4)中予以考虑。因此,我们希望通过具有少量参数的自回归滑动平均模型来对其进行近似。

$i(t)$ 的自回归滑动平均(p, q)表示可以写成

$$

\sum_{n=0}^{p} a_n i(t - n) = \sum_{n=0}^{q} b_n \varepsilon(t - n), \quad q \leq p, \tag{5}

$$

其中,模型阶数 $p$ 和 $q$ 通常是未知的。系数 $a_n$ 和 $b_n$ 分别指定自回归(AR)和滑动平均(MA)部分,而 $\varepsilon(t)$ 是零均值白噪声。该模型通过设置 $a_0 = b_0 = 1$ 进行归一化。

(5)中的系数可以从 $\rho(\tau)$ 推导得出。具体而言,将(5)乘以 $i(t - \tau)$ 并取期望值得到

$$

\sum_{n=0}^{p} a_n \rho(\tau - n) = \sum_{n=0}^{q} b_n \delta(n - \tau), \tag{6}

$$

使用狄拉克δ函数 $\delta(\tau) = \begin{cases} 1, & \tau = 0 \ 0, & \tau \neq 0 \end{cases}$。

针对 $\tau = q+1, …, q+p$ 进行特化,自回归系数 $a_1, …, a_p$ 可通过求解由此得到的尤尔-沃克方程[34]获得(见附录A)。

为了确定滑动平均系数,引入一个辅助序列 $\psi(t)$,其被定义为等于(5)式的两边。然后:

$$

E[\psi(t)\psi(t - \tau)] := \sum_{m=0}^{p} \sum_{n=0}^{p} a_m a_n \rho(\tau + n - m) \tag{7}

= \sigma_\varepsilon^2 \sum_{n=0}^{q} b_n b_{n+\tau}. \tag{8}

$$

由于(7)式右侧的所有项都是已知的,因此可以通过将该表达式与(8)式相等来求解 $b_1, …, b_q$ 和 $\sigma_\varepsilon^2$(见附录A)。

请注意,在(6)和(7)中,仅 $\rho(\tau)$ 的前 $p + q$ 个值参与模型系数的计算。为了获得良好的表示,$p + q$ 应足够大,以捕捉 $\rho(\tau)$ 的主要特征。如果在较大的 $\tau$ 值处存在显著的相关性,则可对 $\rho(\tau)$ 进行降采样,以减少参数确定前的显著滞后数量,从而保持 $p + q$ 较低。对结果进行频率上的缩放然后对相同降采样因子的自回归滑动平均模型进行处理,以使结果达到相同的尺度。

C. ARMA模型阶数选择

所述的系数确定依赖于阶数 $p$ 和 $q$,因此并非唯一。每一个 $(p, q)$ 组合都会导致对 $\rho(\tau)$ 的逼近误差;许多组合会产生较小的误差,但并非所有组合都合适。由于存在 $\rho(\tau)$,可采用最小二乘法来选择阶数值。可行的 $(p, q)$ 组合是指满足 $\hat{\rho}

{p,q}(\tau) \to \rho(\tau)$ 条件的那些组合,其中 $\tau \to \infty$。对于该集合以及最大显著相关性滞后为 $T$ 的情况,均方逼近误差为

$$

\text{MSE}(p, q) = \frac{1}{T} \sum

{\tau=1}^{T} (\rho(\tau) - \hat{\rho}_{p,q}(\tau))^2. \tag{9}

$$

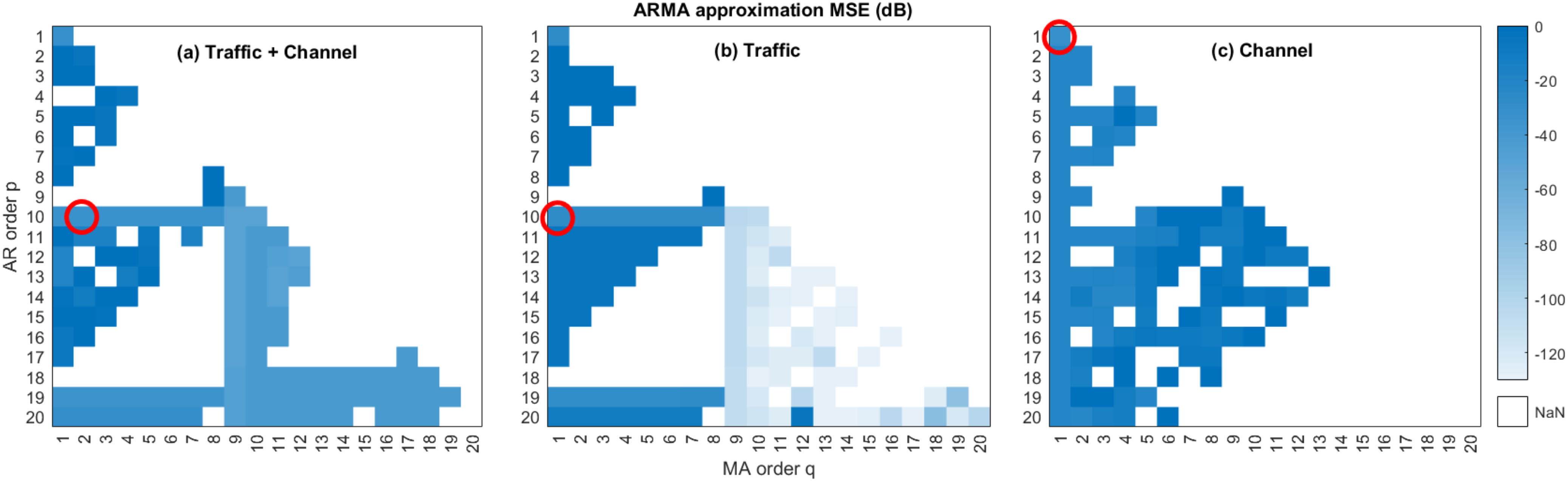

选择满足目标误差的最低阶数-$p$ 模型对应的 $(p, q)$ 对。该选择准则在图4中进行了说明,图中基于表I得出的三种不同自相关函数,并考虑了 $T=100$ 以及最高达 $p= 20$ 的模型阶数。这些示例展示了不同相关性来源如何影响模型阶数。

为了获得图4中的误差,需要找到与给定的 $(p, q)$ 对相关的(9)中的自相关 $\hat{\rho}

{p,q}(\tau)$,我们简称为 $\hat{\rho}(\tau)$。利用(6)中的 $\hat{\rho}(\tau)$,并注意到 $\delta(n - \tau) = E[i(t - \tau)\varepsilon(t - n)] = 0$ 对于 $\tau > n$ 成立,可得

$$

\sum

{n} a_n \hat{\rho}(\tau - n) = 0 \quad \text{for } \tau > q. \tag{10}

$$

因此,已知 $\delta(\cdot)$ 的 $q+1$ 个非零值以及 $\hat{\rho}(\cdot)$ 的 $p$ 个初始值后,便可通过递归方式求解(10),从而得到计算(9)所需的所有大于 $p$ 的 $\hat{\rho}(\cdot)$ 值。

为了获得所需的非零 $\delta$ 值,我们参照[33,第 17章]。将(5)乘以 $\varepsilon(t - \tau)$ 并取期望值得到 $\sum_{n=0}^{\tau} a_n \delta(\tau - n) = \sigma_\varepsilon^2 b_\tau$,该式可以重新整理,

$$

\delta_\tau = \frac{1}{a_0} \left( b_\tau \sigma_\varepsilon^2 - \sum_{n=0}^{\tau} a_n \delta(\tau - n) \right), \tag{11}

$$

递归地求解 $\delta(0), \delta(1), …, \delta(q)$。$\hat{\rho}(\cdot)$ 的 $p$ 初始值通过代入 $\delta(0), \delta(1), …, \delta(q)$ 和 $\hat{\rho}(\cdot)$ 得到。

在(6)中。最后,利用 $\hat{\rho}(\cdot)$ 的初始值,通过(10)计算后续值。

D. 递归干扰预测器

干扰预测器可以根据干扰过程的自回归滑动平均(ARMA)$(p, q)$ 近似来构建。将模型系数表示为滞后算子 $L$ 的多项式,并且假设 $a_n$ 上多项式的根位于单位圆外时,干扰序列即成为噪声序列 $\varepsilon(t)$ 的滤波输出:

$$

i(t) = \frac{b_0 + b_1 L + … + b_q L^q}{a_0 + a_1 L + … + a_p L^p} \varepsilon(t). \tag{12}

$$

这种滤波形式表明,可以通过向(12)输入一个白噪声序列来预测干扰样本 $\hat{i}(t+\Delta)$。然而,由于不同干扰过程实现之间的样本自相关色散,这种开环预测的准确性较差。

尽管如此,滤波问题的闭环卡尔曼公式能够提供准确的预测,这将在下一节中展示。

为了推导卡尔曼滤波递推,我们首先将自回归滑动平均模型映射为状态空间形式:

$$

x(t+1) = Ax(t) + B\varepsilon(t) \tag{13}

$$

$$

i(t) = Cx(t), \tag{14}

$$

状态向量 $x$ 的大小为 $p \times 1$,转移矩阵

$$

A = \begin{bmatrix}

a_1 & a_2 & \cdots & a_{p-1} & a_p \

1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \

0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \

\vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \

0 & 0 & \cdots & 1 & 0

\end{bmatrix}, \tag{15}

$$

以及 $B = [1\ 0\ \cdots\ 0]^T$ 和 $C = [0\ \cdots\ 0\ b_0\ \cdots\ b_q]$,长度为 $p$。

假设过程噪声和测量噪声均为单位噪声,且根据[35],用于跟踪 $i(t)$ 的卡尔曼递推可初始化为全零状态向量和初始误差协方差 $P = BBT$。在滤波器的每次迭代中,进行测量更新

$$

M = P C^T (C P C^T + 1)^{-1} \tag{16}

$$

$$

x(t) = x(t) + M(i(t) - Cx(t)) \tag{17}

$$

$$

P = (I_p - MC)P, \tag{18}

$$

新息增益为 $M$,大小为 $p$ 的单位矩阵为 $I_p$。时间更新为

$$

x(t+1) = Ax(t) + B(i(t) - Cx(t)) \tag{19}

$$

$$

P = APA^T + BB^T. \tag{20}

$$

由于干扰过程是时不变的,且由(12)和(13)描述的模型被假定为可达且可检测,因此误差协方差 $P$ 收敛到一个常数[35],而(16)到(20)简化为具有增益 $K$ 的稳态卡尔曼滤波器:

$$

x(t+1) = Ax(t) + K(i(t) - Cx(t)). \tag{21}

$$

通过外推状态向量 $\Delta$ 的时隙,最终可以找到预测范围 $\Delta$ 内的干扰预测

组合在三个自相关函数上实现的ARMA近似均方误差(MSE,分贝)。其中,(a) 对应于表I中的设置1,(b) 对应于简化为时不变信道条件的设置1,(c) 对应于简化为时不变流量的设置1。满足 −30分贝MSE目标的选定模型阶数用红色圆圈标出。)

组合在三个自相关函数上实现的ARMA近似均方误差(MSE,分贝)。其中,(a) 对应于表I中的设置1,(b) 对应于简化为时不变信道条件的设置1,(c) 对应于简化为时不变流量的设置1。满足 −30分贝MSE目标的选定模型阶数用红色圆圈标出。)

IEEE 车辆技术汇刊,第70卷,第3期,2021年3月 2787

施密特等:无线网络中的干扰预测:随机几何与递归滤波的结合

在(6)中。最后,利用ˆρ(·)的初始值,通过(10)计算后续值。

D. 递归干扰预测器

干扰预测器可以根据干扰过程的自回归滑动平均(ARMA)(p, q) 近似来构建。将模型系数表示为滞后算子 L 的多项式,并且假设 an 上多项式的根位于单位圆外时,干扰序列即成为噪声序列 ε(t) 的滤波输出:

$$

i(t) = \frac{b_0 + b_1 L + \cdots + b_q L^q}{a_0 + a_1 L + \cdots + a_p L^p} \varepsilon(t). \tag{12}

$$

这种滤波形式表明,可以通过向(12)输入一个白噪声序列来预测干扰样本 $\hat{i}(t+\Delta)$。然而,由于不同干扰过程实现之间的样本自相关色散,这种开环预测的准确性较差。

尽管如此,滤波问题的闭环卡尔曼公式能够提供准确的预测,这将在下一节中展示。

为了推导卡尔曼滤波递推,我们首先将自回归滑动平均模型映射为状态空间形式:

$$

x(t+1) = Ax(t) + B\varepsilon(t) \tag{13}

$$

$$

i(t) = Cx(t), \tag{14}

$$

状态向量 $x$ 的大小为 $p \times 1$,转移矩阵

$$

A = \begin{bmatrix}

a_1 & a_2 & \cdots & a_{p-1} & a_p \

1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \

0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \

\vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \

0 & 0 & \cdots & 1 & 0

\end{bmatrix}, \tag{15}

$$

以及 $B = [1\ 0\ \cdots\ 0]^T$ 和 $C = [0\ \cdots\ 0\ b_0\ \cdots\ b_q]$,长度为 $p$。

假设过程噪声和测量噪声均为单位噪声,且根据[35],用于跟踪 $i(t)$ 的卡尔曼递推可初始化为全零状态向量和初始误差协方差 $P = BB^T$。在滤波器的每次迭代中,进行测量更新

$$

M = P C^T (C P C^T + 1)^{-1} \tag{16}

$$

$$

x(t) = x(t) + M(i(t) - Cx(t)) \tag{17}

$$

$$

P = (I_p - MC)P, \tag{18}

$$

新息增益为 $M$,大小为 $p$ 的单位矩阵为 $I_p$。时间更新为

$$

x(t+1) = Ax(t) + B(i(t) - Cx(t)) \tag{19}

$$

$$

P = APA^T + BB^T. \tag{20}

$$

由于干扰过程是时不变的,且由(12)和(13)描述的模型被假定为可达且可检测,因此误差协方差 $P$ 收敛到一个常数[35],而(16)到(20)简化为具有增益 $K$ 的稳态卡尔曼滤波器:

$$

x(t+1) = Ax(t) + K(i(t) - Cx(t)). \tag{21}

$$

通过外推状态向量 $\Delta$ 的时隙,最终可以找到预测范围 $\Delta$ 内的干扰预测

$$

\tilde{x} = A^{\Delta-1}x(t+1), \quad \hat{i}(t+\Delta) = C\tilde{x}. \tag{22}

$$

增益 $K$ 可以离线计算,这减少了预测器在线执行(21)中的状态更新和通过(22)进行滤波外推的开销。

让我们通过图1中的框图来总结这些步骤。从网络模型的抽象出发,干扰自相关性由(4)式得到。该结果用于对一个ARMA(p, q)模型进行参数化,并将其嵌入稳态卡尔曼滤波器中,以完成预测器的离线设计。预测样本 $\hat{i}(t+\Delta)$ 是 $i(t)$ 的滤波后样本。

E. 复杂度分析

我们通过内存需求以及计算一个预测样本所需的加法和乘法运算次数来量化实现成本。这些成本分别由所提出的稳态卡尔曼递推的(21)式以及标准卡尔曼预测器的(16)到(20)式得出。(22)式的预测步骤完成了对两者的分析。标准卡尔曼递推的实现成本有助于评估稳态形式所带来的计算开销增益。

1) 内存 :对于阶数为 $p$ 的模型,标准卡尔曼滤波器需存储矩阵 $A$ 和 $P$,向量 $B$、$C$、$M$、$x$ 和 $\tilde{x}$,以及标量 $i(t)$ 和 $\hat{i}(t+\Delta)$,共需要 $2p^2 + 5p + 2$ 个浮点内存单元。稳态形式需存储矩阵 $A$、向量 $C$、$K$、$x$ 和 $\tilde{x}$,以及标量 $i(t)$ 和 $\hat{i}(t+\Delta)$,共计 $p^2 + 4p + 2$ 个内存单元。对于实际模型阶数(图4),两种形式均具有低且相似的内存需求。

2) 计算 :我们进行了一些近似处理,以简化分析,但仍能捕捉到主要的浮点运算成本。向量-向量乘积近似需要 $2p$ 次操作,向量-矩阵乘积需要 $2p^2$ 次操作,矩阵-矩阵乘积需要 $2p^3$ 次操作。标量运算被忽略不计。我们区分了测量更新、时间更新以及预测的计算。我们发现,标准卡尔曼预测器在测量更新中计算(16)到(18),在时间更新中计算(19)和(20)。对于稳态卡尔曼预测器,由于稳态增益 $K$ 是离线计算的,因此不执行测量更新。在时间更新中,仅计算(21)。最后,两种预测器都使用(22)来获得预测的干扰样本。表 II 总结了计算成本。

图 6 显示了稳态形式在复杂度方面的优点。对于所有 $\Delta= 5$,使用稳态预测器(带标记的虚线)进行预测范围为 $\Delta= 5$ 的计算成本低于使用标准卡尔曼预测器(点划线)进行预测范围为 $p= 7$ 的计算成本。稳态形式带来的复杂度降低在较短的预测范围内更为显著。对于 $p= 7$,稳态卡尔曼预测器在 $\Delta= 5$ 上所需的运算量减少了 52%,在 $\Delta= 10$ 上减少了 29%。随着模型阶数的增加,对于给定的 $\Delta$,稳态形式的节省效果略有下降。两种预测器均表现出较低的实现成本,其中稳态版本在所有情况下成本最低。总之,对于像无线传感器网络中使用的资源高度受限的设备上的实现而言,所提出的稳态预测器是较为合适的选择。

四、干扰预测评估

预测性能通过归一化均方误差进行评估

$$

\text{NMSE} = \frac{\sum_t (i(t+\Delta) - \hat{i}(t+\Delta))^2}{\sum_t i(t+\Delta)^2}, \tag{23}

$$

这是信道预测中常用的度量标准(见[32],[36],[37]),因为通过输入信号的平方功率进行归一化,可以对不同功率的网络实现进行平均。误差结果始终在10,000次网络实现上进行平均,每次包含1000个时隙干扰序列。

A. 基础系统中的评估

作为第一步,干扰预测器被应用于其参数化所使用的基础系统:泊松点过程、瑞利衰落和固定消息长度。采用表I中的设置,节点密度为 $\lambda= 0.01$,覆盖面积为10,000 平方单位,路径损耗指数为 $\alpha= 3$,所有节点使用单位发射功率 $\kappa= 1$。

图5绘制了在时隙中的预测范围内的均方误差。比较了三种预测器:干扰预测器、信道预测器和最后值预测器。信道预测器采用与干扰预测器相同的方法,但将 $\rho(\tau)$ 视为仅由信道引起的相关性来源($\mu= 1$),从而说明了忽略流量的影响。最后值预测器简单地将其当前的干扰观测值作为预测值,用于评估所提出的预测器额外(但较低)复杂度是否合理。一个“均值预测器”作为基准;它完全忽略干扰动态,使用干扰的平均值作为预测。如预期,在所有设置中,随着预测范围的增加,三种预测器的均方误差均随之增加。干扰预测器优于信道预测器和最后值预测器。子图 (a)到(c)的移动性逐渐增加(即对应表I中的设置1到3)。在低移动性场景(a)下,信道预测器的性能接近干扰预测器;但在节点速度较高时,信道预测器性能迅速下降至最后值预测器的水平。在八个时隙的预测范围内,干扰预测器在所有情况下均超过了基准。这一视界显著大于最后值预测器在子图(a)、子图(b)和(c)中分别获得的三个和五个时隙。这可能证明其较高的实现成本是合理的。

图7探讨了预测器的行为(根据表I中的设置1进行调整),随着消息长度的变化:更长的消息导致干扰的相关性更高,从而降低预测误差。在所有情况下,干扰预测器的表现均优于其他预测器;然而,消息越长,各预测器的性能越接近。对于 $\ell= 10$,干扰预测器在八个时隙的视界内误差低于基准,而最后值预测器和信道预测器在五个时隙的视界时误差已超过基准。

回想一下,用于预测的模型独立于干扰过程的具体实现,图8探讨了在不同网络实现下,预测误差相对于图5和图7中的平均值的偏差情况。尽管某些实现存在显著偏差,但大多数仍集中在平均误差附近。

B. 对其他系统模型的敏感性

现在我们已经看到,干扰预测器在用于其设计的基础系统中表现良好,那么人们自然会关注它是否在具有其他模型的系统中也同样有效。换句话说,我们感兴趣的是该预测器对假设中的变化或误差的敏感性或鲁棒性如何。

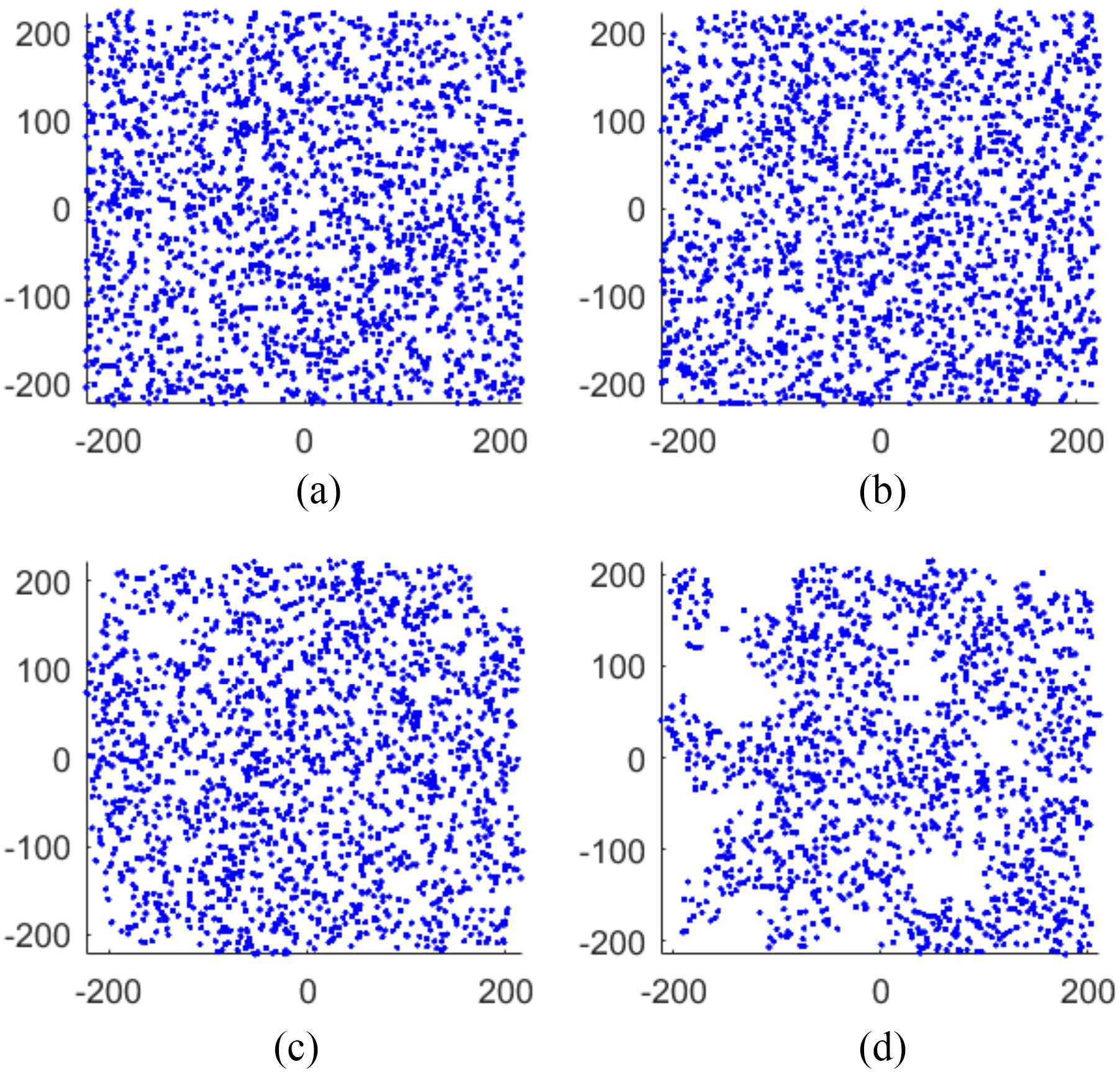

1) 系统模型 :我们在以下模型中评估(22)中的预测器:节点位置不再从齐次泊松点过程采样,而是表现出一定的非均匀性。经历的小尺度衰落不再为瑞利分布,而是Nakagami分布。消息长度不再固定为 $\ell$,而是从参数为 $\ell$ 的泊松分布中采样得到。节点不再独立于信道条件进行传输,而是依赖于信道活动。通过使用非均匀随机节点分布对节点位置建模进行了推广,使得节点可以在组内聚集或集中在热点区域。这是通过对原始PPP实现进行稀疏化实现的,即保留那些在距离$r$内至少有 $k$个邻近节点的节点[38]。图9展示了在 $r$固定且 $k$递增时的一些示例。由于稀疏化引起的节点密度变化既不影响干扰相关性,也不影响预测器设计,因为 (4)不包含 $\lambda$。小尺度衰落通过Nakagami分布进行了推广。用于参数化的瑞利衰落对应于参数为 $m= 1$的纳卡加米衰落,我们评估了两个更大的 $m$值,代表反射较少的环境。我们采用块衰落信道模型,其中信道状态在信道相干时间内保持不变,之后变为独立的新值。许多无线技术实施信道感知以最小化数据包碰撞[39],[40]。因此,研究仅在感知到的信道活动低于发射功率给定阈值时才允许传输的影响具有重要意义。

原始泊松点过程( PPP)的强度为 λ= 0.01。通过距离参数 r= 40和邻居数量分别为(b) k= 20、 (c) k= 30和(d) k= 40对这一实现进行稀疏化,生成了聚集的节点。)

2) 性能结果 :图10显示了在输入的干扰样本遵循这些替代节点布置、衰落和流量模型时,干扰预测器在这些设置下的均方误差。子图(a)展示了设计失配对非均匀节点分布的影响。预测器在高度非均匀情况下表现出鲁棒性行为。偏差是微小的,仅在 $k= 40$(图9 (d))中可察觉。子图 (b)评估了

非均匀节点分布,(b) 非瑞利衰落, (c) 泊松分布的消息长度,以及 (d) 依赖信道活动的传输。标记为 = 10的结果对应于表I中的设置1。标记为 = 100的结果扩展了该设置中的消息长度。 θ= 0.25的干扰相干时间为5, = 10和100对应的时隙数分别为47和 100。)

衰落模型的不匹配,评估表明对于较长的消息,这种不匹配更为显著,尽管仍接近完全匹配。子图(c)显示,只要平均消息长度保持不变,预测器对流量模型具有鲁棒性。偏差处于平均噪声范围内。然而,子图(d)表明预测器对信道接入的不匹配较为敏感。当更多预期传输被阻止启动时(即较低阈值),性能下降。为了获得最佳性能,干扰模型应包含这些机制。

C. 特定技术的评估

我们现在研究在两种无线技术中典型参数值下的预测性能:用于蜂窝系统的长期演进(LTE)[41]以及

| 表III LTE和WSN场景的系统参数 | ||

|---|---|---|

| 场景 | 参数 | 值 |

| LTE | 载波频率 $f_c$ | 2 GHz |

| 时隙持续时间 | 1 ms | |

| 移动速度 $\nu_{\text{max}}$ | 6, 40, 80 km/h | |

| 路径损耗指数 $\alpha$ | 3 | |

| 发射功率 $\kappa$ | 1 W | |

| WSN | 载波频率 $f_c$ | 2.4 GHz |

| 数据包持续时间 | 577 μs | |

| 时隙持续时间 | 4.6 ms | |

| 消息长度 | 8 packets |

Δf被归一化到系统时隙频率。

用于无线传感器网络(WSN)的IEEE 802.15.4[42]。该评估将突出预测器的通用性。所有场景中均使用20个时隙的消息长度。

1) 系统参数 :我们考虑一个载波频率为 $f_c$ 的2 GHz频段LTE下行链路。基站将移动节点分配到特定子载波(或连续子载波块)。每毫秒可进行一次调度决策,定义时隙持续时间为一毫秒[41]。每次传输都会受到使用相同频段的邻近小区基站带来的干扰(小区间干扰)。未建模排除区域,因此干扰源可以任意靠近接收器。尽管在此场景中干扰源不移动,但节点移动性会影响干扰,产生类似效果。为了在基站利用预测,需要超过五个时隙的预测范围,以补偿涉及的处理延迟[43]。我们对移动性建模,行人的最大速度为 $\nu_{\text{max}}= 1.67$ m/s = 6km/h,车辆为40 km/h和80 km/h。我们还考虑一个工作频率为 $f_c= 2.4$ GHz的WSN。该标准定义的消息长度最少包含八个数据包。数据包持续时间为 577 μs,时隙持续时间为4.6 ms[42]。这些值得出预测五个时隙前方的预测范围为23 ms。我们 在LTE中使用相同的行人移动性。所有参数汇总于表III。最大多普勒频移为 $\Delta f = 2f_c \nu_{\text{max}} /c$,其中 $c$ 为光速。

2) 性能结果 :图11显示了在将预测范围映射到信号时序和预期信道动态时,该预测器在这些参数下的最终性能。我们发现,在两种情况下,均可以在预测超过五个时隙的同时,使误差低于平均干扰基线。相对于信道和最后值预测器的增益与上述一致。

D. 共存技术的评估

多种无线技术在同一频段共存的设置有助于更高效地利用稀缺资源(参见[39],[40])。在此背景下,我们探讨了所提出的预测器在其设计中未考虑的共存技术干扰对其性能的影响。具体而言,我们考虑了IEEE 802.11ax Wi-Fi与LTE在5 GHz频段内的共存情况[40]。该预测器的设计旨在仅预测来自Wi-Fi部署产生的干扰,而其性能会受到在同一频段运行的LTE系统所产生的干扰影响。

1) 系统参数 : Wi-Fi 在单用户(SU)模式下运行。用户和接入点竞争一个完整的 20 MHz 信道,遵循简化的空闲信道评估(CCA)协议。信道接入机会以 0.5 ms 时隙进行安排,用户在时隙内以 $\mu= 0.01$ 发射功率进行传输。在开始传输之前,会对信道进行信道感知。如果感知到的功率比发射功率低至少 50 分贝(dB)(感知门限),则认为信道为空闲,开始传输。否则,传输被丢弃。预测器设计未考虑此类信道感知。

共存的LTE系统考虑了两种模式:非授权频谱( LTE-U)和授权辅助接入(LTE-LAA)。在LTE-U中,基站无需进行信道感知即可传输。为了减轻对Wi-Fi的影响,它们采用不连续的传输模式,使传输符合给定的占空比(在我们的评估中为10%或30%)。在LTE-LAA中,使用固定的50%占空比以及与Wi-Fi相同的基于阈值的 CCA,其中我们考虑了Wi-Fi阈值的100%和50%两个水平。两个系统的部署均遵循基础系统,其中LTE基站密度 $\lambda= 0.001$ 为Wi-Fi节点密度的10%。Wi-Fi节点以6 km/h的步行速度移动;LTE基站为静态。两个系统均采用20个时隙(10毫秒)的传输持续时间,对应于 LTE-LAA Class 4接入优先级[40]。

2) 性能结果 :图12展示了共存设置下的结果,将预测范围映射到信号时序。由于预测器设计未考虑CCA,因此显示了无CCA的Wi-Fi性能(设计假设)作为参考。子图 (a)显示了Wi-Fi与LTE-U共存的情况。CCA改变了 Wi-Fi的干扰动态,这从采用CCA的Wi-Fi相对于无CCA 的Wi-Fi性能下降可以看出(另见图10)。Wi-Fi与 LTE-U共存时的曲线低于单独使用CCA的Wi-Fi曲线,从而改善了预测器性能。这是因为额外的LTE-U干扰源不执行CCA,因此使得聚合干扰动态更接近预测器设计所依据的情况。在高占空比下,LTE-U增加了整体干扰的相关性,使预测器性能甚至优于无CCA的Wi-Fi。对于与 LTE-LAA的共存(子图(b)),LTE对预测器性能的影响

是最小的。1由于LTE-LAA也使用了CCA机制,整体干扰的动态特性几乎保持不变。总体而言,我们发现该预测器对具有相似动态特性的未知干扰(如LTE-LAA)具有鲁棒性。此外,预测器对信道接入方法(是否采用CCA)的敏感性显著。后者表明,在预测器设计中应进一步引入对信道接入方法的建模。

五、结论与展望

本文展示了如何利用干扰动态的随机特性来实现移动网络中的干扰预测。我们设计的预测器是一种递归滤波器,可进行离线参数化,并具有合理的计算复杂度。其在匹配与不匹配的系统条件下的性能分析已展示了预测的准确性和鲁棒性。其多功能性已在使用 LTE、传感器网络以及Wi-Fi与LTE共存等多种场景的参数中得到验证。

未来的工作将探讨干扰预测的更多理论和实际方面。首先,应研究使用非线性滤波器以获得更高准确性的预测器,以及在干扰模型中引入其他信道接入方案。其次,需要在可编程无线电中实现并测试该预测器。第三,应研究干扰预测对网络动态的影响:与信道预测不同,多个节点使用干扰预测会改变被预测干扰过程的随机特性,必须考虑其反馈效应。

1万+

1万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?