《解锁真正的自我:一场深入内心的成长之旅》专栏 · 系列一:启程 · 破局之道 · 第一篇

当你感觉身不由己时,一个关于选择的真相正等待你唤醒。

1. 引言:被“系统”围困的我们

“我真的没得选。”

这句话,你是否也曾在心底默念过?

或许,是在深夜的写字楼里,面对改了又改的需求,你感到无力挣脱;或许,是在一段不断消耗你的关系里,你找不到离开的门;又或许,是明知某个习惯正在拖垮自己,却始终无法按下停止键。

我们仿佛生活在一个由社会时钟、他人期待、经济压力和行为惯性共同编码的精密系统里,像一颗身不由己的齿轮。这种“选择无力感”,几乎成了一种时代性的心理困境。

作为一名在IT行业摸爬滚打了三十多年的“老人”,我见过无数次技术、产品和市场的迭代。最深刻的体会之一就是:任何看似坚不可摧的系统,都有它的“协议漏洞”和“可配置参数”。我们的人生系统,同样如此。

所以,今天这篇文章,不是又一篇告诉你“要努力、要坚强”的励志鸡汤,而是想邀请你一起,像一位系统架构师审视代码一样,对我们深信不疑的“别无选择”做一次彻底的透视。

我们将一同探寻:当你说“没得选”时,究竟发生了什么?以及,你如何一步步拿回对生活的定义权和主导权。

思考小札 我们最深的困境,并非源于缺乏选择的外部现实,而是源于一个“认为自己没有选择”的内心牢笼。这个牢笼,往往是我们自己亲手打造,并亲手锁上的。

2. “选择”的幻觉:你以为的,并非全部

2.1 “宏大选择”的陷阱

当我们谈论“选择”时,脑海里浮现的,往往是那些足以登上人生头条的宏大叙事:换一份工作,结束一段关系,移居一座城市。

这些当然是选择,但它们只是选择光谱上最耀眼、也最令人畏惧的那一端。我们不妨称之为“宏大选择”(Macro Choices)。这种对选择的狭隘理解,恰恰是让我们陷入无力感的第一重陷阱。因为它让我们误以为,只有惊天动地的改变才配得上“选择”二字,从而忽略了手中真正握有的力量。

2.2 你始终拥有的双重选择权:行动与态度

事实上,完整的“选择”包含两个维度,如同一个硬币的两面,缺一不可:

- 行动的选择(The Choice of Action): 即“做什么”,是外显的、可见的行为改变。比如辞职、表白、制定健身计划。

- 态度的选择(The Choice of Attitude): 即“如何想”,是内隐的、不可见的诠释框架。你如何解读眼前的困境?你赋予它何种意义?你以何种心态去面对?

绝大多数人只盯着“行动的选择”,当这条路因现实所困被堵死时,便立刻宣告自己“没得选”。

然而,心理学家维克多·弗兰克尔在纳粹集中营的极端环境中,用生命验证了一个真理:“人所拥有的任何东西,都可以被剥夺,唯独人性最后的自由——也就是在任何境遇中选择自己态度的自由——不能被剥夺。”

“态度的选择”永远存在,它是在任何外部约束下,你始终保有的最后一份自由。

选择的两个维度示意图

2.3 案例:被困住的项目经理李刚

让我分享一个真实案例(已匿名)。李刚,一位35岁的互联网项目经理,他当时的困境,或许你并不陌生:

“我快被现在的项目逼疯了。客户需求朝令夕改,老板只要结果不管过程,团队士气低落。每天加班到深夜,回家对孩子都没好脸色。我想过辞职,但房贷、车贷、孩子的学费像三座大山压着我。除了硬扛,我还能怎么办?”

在李刚的认知里,他的选择清单上只有两个选项:A. 忍气吞声地硬扛;B. 不顾一切地辞职。

当选项A让他痛苦不堪,选项B又代价高昂时,他自然得出了“我没得选”的结论。但真相是,他的选项远不止于此。他只是被自己困在了一个由“宏大选择”构成的思维牢笼里。

3. 选择的底层障碍:为何我们主动交出了选择权?

如果我们明明拥有选择权,为何还会感到无路可走?因为在我们的内心深处,主动或被动地构建了一套精密的“选择权屏蔽系统”。这套系统主要由三个核心心理部件构成:

3.1 部件一:决策视域狭窄(Cognitive Narrowing)

我们的注意力就像一支手电筒,在巨大的压力下,它的光束会变得极其狭窄,这种现象被称为“认知窄化”。手电筒只会聚焦于最迫切的威胁(如老板的怒火、项目的截止日期)和最极端的解决方案(如辞职)。

在李刚的案例中,他的手电筒光束只照亮了“辞职”和“硬扛”这两个最亮的点,而光束之外广阔的、微妙的、充满可能性的中间地带,则完全淹没在黑暗里。

3.2 部件二:逃避决策的痛苦

每一个选择,都意味着一份沉甸甸的心理成本。宣称“我没得选”,就成了一种巧妙的心理防御策略,让我们得以逃避这份痛苦。

- 承担责任的风险: 如果我的新选择失败了,我要独自承担后果。这远比“都是环境所迫”要沉重得多。

- 机会成本的焦虑: 选择了A,就意味着永远失去了B可能带来的美好。这种“未得之美”的想象,有时比现实的痛苦更折磨人。

- 不确定性的恐惧: 已知的痛苦,好过未知的折磨。大脑天生厌恶不确定性,宁愿在一个熟悉的牢笼里煎熬,也不愿走向一片充满未知的旷野。

于是,“我没得选”成了一句咒语,它将改变的责任巧妙地推给了外部环境,从而暂时缓解了我们的焦虑和自责。

3.3 部件三:混淆“选择”与“结果”

这是最隐蔽的一个障碍:我们常常因为害怕一个选择可能带来的糟糕结果,而直接否定了这个选择的存在。

- “如果我向老板提了加薪,他可能会拒绝我,甚至对我有看法。”(于是,你的大脑将“提加薪”这个选项直接从菜单里删除了)

- “如果我向伴侣表达真实感受,可能会引发激烈的冲突。”(于是,“坦诚沟通”这个选项也被你锁进了地下室)

我们的大脑提前上演了一出“预判中的悲剧”,然后为了避免这个想象中的悲剧,我们亲手关闭了整座剧院。你不是没有选择,你只是不喜欢那个选择可能带来的代价。

思考小札 “没得选”是大脑为我们精心编排的一出认知戏剧,目的是让我们免于承担选择所带来的必然痛苦。承认自己有选择,是需要勇气的,因为它同时意味着你必须为自己的现状负起责任。

4. 拿回选择权:从思维的牢笼中越狱

既然看到了牢笼的构造,我们就可以找到钥匙。拿回选择权,是一个循序渐进的思维重塑过程。

4.1 第一步:语言重塑——从“被迫”到“选择”

请留意你的日常语言。当你说“我不得不……”、“我只能……”、“是他们让我……”时,你正在潜意识里强化自己的受害者心态。

现在,做一个简单的练习:在所有“我不得不”的句子后面,加上“但我选择……”,并诚实地补全它。

- “我不得不加班到很晚……” → “……但我选择用加班来保住这份工作,以确保家庭的财务稳定。”

- “我不得不对难缠的客户陪笑脸……” → “……但我选择用专业的态度来维持客户关系,以推进我负责的项目。”

你会发现,语言模式的微小转变,会带来心态上的巨大地震。你从被动的承受者,变成了主动的策略家。你不再只是忍受,而是在进行一场有目的的价值交换。你看到了行为背后的意图和价值考量,这正是选择的本质。

4.2 第二步:拓展选项——启动“选择探测器”

让我们回到李刚的困境。我们不再讨论“辞不辞职”,而是换了一个问题:“如果想要改善当前的困境,所有可能的方式有哪些?无论大小,无论是否一定成功。”

我们共同列出了一个远超A和B的清单:

- 向上管理: 与老板进行一次正式沟通。不是抱怨,而是带着数据和解决方案,沟通项目的现实瓶颈,是寻求资源,还是调整预期?

- 团队赋能: 组织一次非正式的团队午餐会,不谈工作,只谈压力。坦诚沟通,共同商议能让彼此好过一点的协作方式。

- 流程优化: 尝试引入更敏捷的沟通工具,与客户建立更频繁的短反馈循环,以减少后期的大规模返工。

- 边界设定: 每天强制自己8点后不再回复工作邮件,并告知团队。用行动而非语言,为自己和团队划定边界。

- 自我关怀: 每天强制留出30分钟完全属于自己的“断网时间”,用于冥想、散步或听音乐,为自己充电。

- 市场侦察: 开始更新简历,并与猎头接触。这不意味着立刻辞职,而是通过市场来客观评估自身价值,这本身就是一种掌控感的回归。

这个清单上的每一项,都是一个真实的选择。它们或许微小,但正是这些微小选择,构成了我们撬动现实的真实杠杆点。

思维牢笼与选择探测器

4.3 第三步:评估代价——诚实地面对你的“选择矩阵”

每一个选择都标有价签,这个价签就是代价。

承认我们为了某个更重要的价值(如安全、稳定、关系和谐),而主动选择付出了某种代价(如自由、舒适、自我实现),这是一种深刻的成熟。

当李刚意识到,他选择了用当下的忍耐,来换取家庭经济的稳定时,他的心态从“我是被迫的受害者”转变为“我是一个为了家庭而做出战略性牺牲的决策者”。

这种心态的转变,本身就是一种力量的回归。痛苦并没有消失,但他不再是那个被痛苦淹没的人,而是站在痛苦之上,看清全局,并随时准备调整策略的人。

5. 实践工具箱:开启你的选择思维

理论之后,是时候交付给你三个可以立刻上手的工具了。

5.1 工具一:“语言转换”练习

准备一个笔记本,或者手机备忘录。连续7天,记录下所有你脱口而出的“我不得不”、“我只能”、“他们让我”。然后,在下面郑重地将其改写为“我选择……,是为了……”。

- 原句: “我不得不去参加这个无聊的会议。”

- 转换: “我选择去参加这个会议,是为了保持团队信息的同步,并展现我的专业与合作精神。”

这个练习的目的,是重塑你的思维习惯,让你从被动语态切换到主动语态。

5.2 工具二:“如果……会怎样?”清单

当你感到陷入困境时,找一个安静的地方,问自己这个问题:“如果我不再害怕任何评价和后果,我会如何选择?” 把你脑海中闪现的所有念头,无论多么荒诞,都写下来。

- “我会直接告诉老板这个项目不现实。”

- “我会休假一个月,什么都不干。”

- “我会去学一个我真正热爱的技能。”

这个清单的目的,不是让你去执行所有疯狂的想法,而是击穿你内心的“自我审查机制”,让你看到选项的无限可能性。然后,你可以从这个“理想清单”中,挑选出哪怕最微小、最安全的一步去尝试。

5.3 工具三:“控制圈”模型

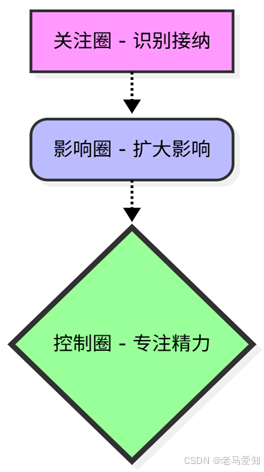

这是史蒂芬·柯维在《高效能人士的七个习惯》中提出的经典模型,画三个同心圆:

- 最内圈:控制圈 (Circle of Control):你完全能控制的事。例如:你的努力、你的态度、你今天的工作计划、你如何回应别人的话。

- 中间圈:影响圈 (Circle of Influence):你能通过行动施加影响,但无法完全控制的事。例如:团队的氛围、客户的看法、伴侣的情绪。

- 最外圈:关注圈 (Circle of Concern):你关心但几乎无法控制的事。例如:行业趋势、公司政策、宏观经济、别人的原生家庭。

我们大部分的焦虑,都源于把精力和情绪,耗费在了“关注圈”里。真正的选择权,体现在将你的资源(时间、精力、情绪)聚焦在“控制圈”和“影响圈”。

控制圈、影响圈、关注圈示意图

6. 总结:你的7天行动清单

让我们回到起点。“你永远都有选择”——这句话不是一个安慰性的励志口号,而是一个严肃的心理学事实。

你的选择,不仅存在于“换工作”和“换城市”这些宏大的决定中,更存在于你如何看待困境、如何对自己说话、以及把精力投向何处这些微小的瞬间。

选择,不是一个结果,它是一个过程,一种姿态,更是你生而为人的尊严所在。

现在,邀请你用7天时间,亲身体验“选择权”的回归:

- 第1天: 开始“语言转换”练习,记录并转换至少3个“我不得不”。

- 第2天: 找一个你近期感到“没得选”的困境,运用“如果……会怎样?”清单, 头脑风暴出至少5个新的可能性选项。

- 第3天: 画出你的“控制圈”模型,并决定今天要在“控制圈”内专注做哪三件事。

- 第4天: 回顾前三天,感受心态上的细微变化。并尝试做一个微小的“态度选择”,例如:在拥堵的通勤路上,选择听一本有趣的书,而不是烦躁地抱怨。

- 第5天: 尝试一个微小的“行动选择”。例如,对一件你通常会同意的额外工作,礼貌而坚定地说“不”,或者提出你的条件。

- 第6天: 观察自己在压力下的自动反应。当“没得选”的念头升起时,暂停一分钟,问自己:“在这个情境下,我始终拥有的‘态度选择’是什么?”

- 第7天: 复盘这一周,写下你的发现。哪一个认知对你冲击最大?哪一个工具对你最有用?

改变,不是一个需要巨大勇气才能启动的飞轮,而是从承认我们始终拥有选择的这一刻,就已经开始。

思考小札 真正的自由,不在于你能走上哪条路,而在于你意识到自己始终拥有选择走哪条路的权利,并愿意为这个选择承担相应的代价。这条路,就是自我发展的英雄之路。

延伸阅读

- [书籍]《活出生命的意义》,维克多·弗兰克尔 —— 关于“态度的选择”最震撼的诠释。

- [书籍]《被讨厌的勇气》,岸见一郎、古贺史健 —— 用“课题分离”厘清选择边界,阿德勒哲学的经典读本。

下篇预告:

在本文中,我们共同完成了认知上的破冰。但为什么知道了“有选择”,我们依然常常无法行动?仿佛心中有一股神秘的力量在死死地踩住刹车。

下一篇文章,我们将使用一个神奇的工具——“心理免疫的X光片”,像照X光一样,看清你内心深处那份深藏不露的恐惧。让我们一同探查:《心中的“隐形刹车”:用X光片看清你的恐惧》。

12万+

12万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?