——《三脉合一:儒释道与中国人的精神密码》第一篇

(第一部分:儒家 · 秩序的格局 第1篇)

朋友们好,欢迎来到《三脉合一》专栏。我是你们的朋友,一个在ICT行业摸爬滚打了三十多年的老兵。今天,我们一起开启一场有趣的探索之旅,聊一个我们每个人都身处其中,却又时常感到困惑的话题:关系。

一、引子:为什么“关系”,总是比流程更快?

不知道你有没有遇到过类似的场景?

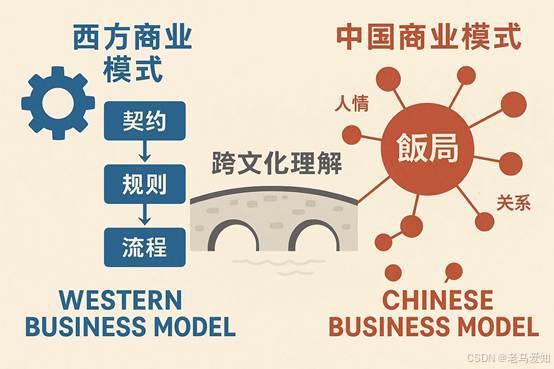

多年前,我带着一位德国同事参加一场重要的商务宴请。酒过三巡,他悄悄问我:“我不太明白,为什么在你们这里,重要的合作总是从饭桌上开始,而不是在会议室里敲定?”

我笑了笑,没有立刻回答。因为我知道,这背后不是一顿饭那么简单,而是一套运行了上千年的文化操作系统在后台悄然工作的结果。

这个“操作系统”,就是儒家思想为我们编写的社会编码。

中西商业沟通方式对比

我们似乎都活在一种无形的撕扯中:

- 一方面,我们渴望一个清晰、透明、基于规则的社会。我们希望找工作凭能力,办事情走程序,让每个人都在同一起跑线上公平竞争 。

- 另一方面,每当遇到关键问题——孩子上学、家人就医、职业晋升——我们又不自觉地拨通了那个“有关系”的电话 。

最近有份有趣的调查显示,超过七成的中国职场人认为人脉对职业发展“非常重要”,但同时,又有超过六成的人希望生活在一个“更注重规则而非人情”的社会 。

这种普遍的矛盾与焦虑,恰恰是我们今天探索的起点。它不是简单的道德滑坡,而是两种文化编码在我们内心深处的激烈冲突。要理解这一切,我们需要回到这套系统的源代码——儒家思想,去看一看它最初是如何为我们的社会绘制那张“秩序蓝图”的。

二、差序格局:儒家社会的源代码

著名社会学家费孝通先生在他的经典著作《乡土中国》里,提出了一个石破天惊的概念——

“差序格局” 。这四个字,就像一把金钥匙,能瞬间打开理解中国社会关系的大门。

他描绘了一个生动的比喻:西方社会像一捆柴,个体之间是平等并列的,共同组成一个团体 。而中国社会则不同,它更像

将一块石头投入静水湖面,激起的一圈圈向外扩散的波纹 。

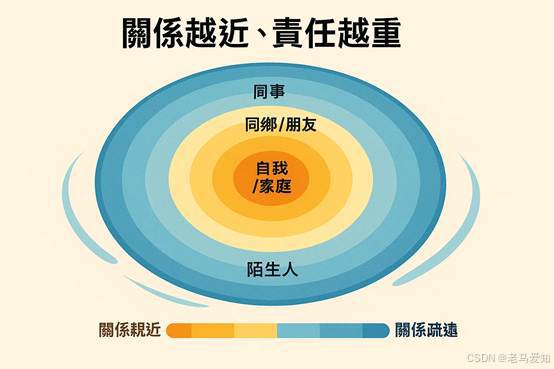

差序格局示意图

这个“波纹”的中心,就是你自己和你的家庭。

- 最内圈:是你的父母、配偶、子女。在这里,你承担着近乎无限的责任与义务,这就是“孝”与“慈”。

- 向外一圈:是你的叔伯婶姨、兄弟姐妹。你们之间有“悌”的责任和互助的道义 。

- 再往外:是你的同乡、同学、好友。你们讲的是“信”与“义” 。

- 更远一层:是你的同事、合作伙伴。你们遵循的是职业伦理与合作规则。

- 最外圈:则是广大的陌生人。你们之间,只需要遵守基本的社会礼仪和法律即可 。

思考小札:

这套编码的厉害之处在于,它不是强制的法律,却比法律更深入人心。它为我们的情感和责任“预设”了梯度和边界。你有没有发现,我们天然地就会对“自己人”和“外人”采取不同的态度和标准 ?甚至我们认识一个新朋友时,总会下意识地问:“你是哪里人?”“我们是不是有共同的朋友?”——我们其实是在潜意识里,为对方在这张关系网中定位。

这套以“家”为模板,通过亲疏远近来定义人际关系的“差序格局”,就是儒家社会编码的源代码。它决定了我们的社会不是一个由独立个体组成的广场,而是一个由无数个关系圈层叠加而成的复杂网络。

三、文化编码:从家庭伦理到社会资本的“复制-粘贴”

那么,儒家是如何巧妙地将一套家庭内部的伦理规范,“复制-粘贴”到整个社会的宏大结构中,并让它运行两千多年的呢?我认为,主要通过三大机制:

3.1 概念延伸:一场精妙的隐喻游戏

儒家玩了一场极其高明的隐喻游戏,将“家”的概念无限扩大化 。

- “国”是什么?是放大了的“家” 。

- “君主”是谁?是全国人民的“君父”。

- 地方官是谁?是百姓的“父母官” 。

- 天下同胞呢?自然就是“四海之内皆兄弟也” 。

你看,通过这套概念体系的迁移,我们很自然地将对家庭的情感、忠诚与责任,投射到了对国家、社群和组织的认同上。这种“家国同构”的思维,至今仍深刻地影响着我们的集体意识。

3.2 礼仪实践:让抽象关系“可视化”

如果说概念延伸是软件层面的编码,那么“礼”就是硬件层面的接口。儒家通过一套复杂的礼仪,将抽象的关系具象化、仪式化,变成了看得见、摸得着的行为规范 。

- 一场婚礼:它从来不只是两个年轻人的事,而是两个家族社会网络的结盟与宣告 。

- 一场葬礼:繁复的仪式背后,是对家族血脉的确认和对集体认同的强化 。

- 一场宴请:座次的安排、敬酒的顺序、交谈的话题,无一不是在确认和巩固彼此在关系网络中的位置 。

这些仪式就像一场场盛大的“编程”,将儒家的社会秩序一遍遍地写入每个参与者的潜意识中。

3.3 道德教育:内化于心的“操作系统”

这套编码最厉害的地方,在于它的“预装”机制——道德教育 。

从我们牙牙学语开始,“尊老爱幼”、“长幼有序”、“兄友弟恭”这些观念,就通过家庭教育、学校教育和民间故事,像操作系统一样被“预装”进我们的大脑 。它们不是外在的法律条文,而是内化成了我们的道德直觉和情感反应 。

这就是为什么,即便在一个高度现代化的社会里,我们依然会对破坏家庭伦理的行为感到本能的反感,依然会为“孝”的故事而感动。因为这套操作系统,早已在我们内心深处运行。

四、现代镜像:关系网络的双刃剑

理解了这套深层的编码机制,我们就能用一种更平和、更理性的眼光,来看待当代中国社会的种种现象。这套系统,就像一枚硬币的两面,既有优势,也有困境。

4.1 人情社会的困境:无处不在的角色冲突

“差序格局”在现代社会面临的最大挑战,就是角色冲突 。

在一个复杂的现代组织中,一个人需要同时扮演多种角色:在父母面前,你是儿子;在孩子面前,你是父亲;在领导面前,你是下属;在下属面前,你又是领导 。

这些不同的关系圈层,要求着截然不同甚至相互矛盾的行为准则。这就导致了我们常常陷入伦理的“两难困境” :

- 执法者:面对违规的亲戚,是该讲“法理”还是“人情” ?

- 企业管理者:面对能力平平但关系很硬的下属,是该“任人唯贤”还是“任人唯亲” ?

- 普通人:面对朋友的违规请托,是该坚守“原则”还是维护“交情” ?

这种无处不在的拉扯,正是儒家传统编码与现代社会规则激烈碰撞的结果。

4.2 关系资本的优势:不可忽视的“暖力量”

然而,如果我们仅仅批判“关系社会”,那就失之偏颇了。在过去三十多年的职业生涯中,尤其是在处理复杂的跨国项目时,我深刻体会到这套编码的独特优势。

- 强大的社会支持系统:当一个人遭遇重大变故(如失业、重病)时,来自家庭、亲族和朋友的密集支持网络,往往能提供比社会保障体系更迅速、更温暖的帮助 。

- 极低的交易成本:在熟人社会中,基于长期信任的合作,可以极大地减少复杂的合同谈判和严格的监督流程,从而提高效率 。一个电话、一句承诺,就能搞定一笔生意。

- 惊人的组织凝聚力:尤其在创业初期或危机时刻,以家族或核心团队为纽带的企业,往往能爆发出不可思议的凝聚力和韧性 。大家不是为薪水工作,而是为了一种共同的荣誉感和情感连接。

思考小札:

我们不应该简单地用“好”或“坏”来评判“关系资本”。它本身是一种中性的社会资源。问题不在于“关系”本身,而在于“关系”是否被滥用,以及我们是否建立了一套有效的制衡机制(如法律、规则)来规范它。健康的社会,需要在“关系”的温度与“规则”的刚性之间,找到一个动态的平衡点 。

五、认知重构:如何在现代社会,驾驭我们的文化基因?

既然这套儒家编码是我们无法摆脱的文化基因,那么,真正的智慧就不是去抗拒或铲除它,而是去理解它、驾驭它,并在此基础上进行创造性的转化 。

5.1 认知升级一:厘清关系的“边界”

健康的差序格局,不是要消除亲疏远近,而是要为不同的关系圈层,设定清晰的“防火墙”和行为准则 。

- 在家庭里,我们讲亲情、讲奉献,这里是情感的港湾。

- 在朋友圈,我们讲义气、讲友情,这里是情感的联盟。

- 在职场上,我们必须讲职业伦理、讲契约精神,这里是价值交换的平台 。

- 在公共空间,我们则要讲公共理性、讲程序正义,这里是公民社会的基础 。

真正的成熟,是懂得在不同的场景中,切换到最合适的行为模式。最忌讳的,就是把家庭里的“无条件”带到职场,或者把职场上的“等价交换”带回家庭。

5.2 认知升级二:推动关系资本的“转化”

我们可以有意识地将传统的关系资本,升级为符合现代社会需求的竞争优势 。

- 家族企业:可以超越“任人唯亲”,通过引入现代管理制度和职业经理人,将家族的凝聚力与现代企业的专业化相结合 。

- 校友会、同乡会:可以从单纯的情感聚会,升级为知识共享、资源对接和职业发展的平台,成为现代社会网络的重要节点 。

- 商业合作:我们可以在建立个人信任的基础上,用清晰、完备的商业合同来保障双方的利益,实现“人情”的温度与“契约”的刚性完美结合 。

5.3 认知升级三:培育“规则下的关系”智慧

作为在东西方文化碰撞中成长起来的一代,我发现最有效的商业模式,既不是纯粹的西方“契约至上”,也不是传统的中国“关系为王”,而是一种“规则下的关系”模式 。

- 先礼后兵:先通过正式的商业流程建立合作框架,再通过非正式的沟通(比如一起吃饭喝茶)加深个人信任与理解 。

- 刚柔并济:在商业谈判中,既要坚守合同条款和商业原则的“刚”,也要懂得在非核心利益上,给予对方足够的尊重和“面子”的“柔” 。

- 内外有别:在跨文化合作中,要学会有意识地切换文化编码。与西方伙伴打交道,更多地强调数据、逻辑和契约 ;与东亚伙伴合作,则要更注重建立长期的信任关系和默契 。

六、结语:拥抱我们的文化基因,走向未来

聊到这里,我们或许可以回到最初那个德国同事的问题。

儒家为我们绘制的这张“秩序蓝图”,不是一张泛黄的、需要被丢进博物馆的故纸,而是已经深深植入我们每个人行为逻辑中的文化基因 。

真正的智慧,不是去格式化这套我们与生俱来的操作系统,而是去理解它的底层逻辑,然后像一个高明的程序员一样,为它编写新的模块、打上新的补丁,让它更好地适配这个全新的时代 。

当我们能清醒地意识到,自己此刻的行为是源于“差序格局”的惯性,还是出于公共理性的抉择时,我们就真正获得了选择的自由 。我们可以在哪里遵循传统,在哪里突破创新;在哪里讲人情,在哪里守规则 。

这种游刃有余的自觉与平衡,或许正是儒家思想留给我们最宝贵的现代遗产。它不是禁锢我们的枷锁,而是可以被我们清醒驾驭的智慧 。

✍️ 今日思辨: 在您看来,当下的中国社会,我们是更应该强调不容妥协的“规则意识”,还是更需要守住正在流失的“人情温度”?为什么?期待在评论区看到您独特的见解。

772

772

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?