引言:一场深夜书房里的“战争”

朋友们,我们先来描绘一个你我或许都无比熟悉的场景。

深夜十一点,小区的灯火渐次熄灭,唯有你家的书房还亮着。你坐在孩子身旁,盯着那道磨蹭了半小时还没解出来的数学题,白天在职场厮杀的疲惫与此刻的焦灼混合成一团无名火,在胸中翻滚。

“这道题我讲了三遍了!你怎么还不会?”

“别人家的孩子早就写完作业了,你看看你!”

话一出口,你就后悔了。你看到了孩子瞬间黯淡下去的眼神,那里面有委屈,有恐惧,也有一丝不易察觉的疏离。你心中涌起一阵无力感:我明明是爱他的,为什么这份爱,最终却变成了刺向彼此的利刃?

这,就是当代家庭教育中那个最令人心碎的悖论。我们倾尽所有,想给孩子最好的教育,却发现自己越来越焦虑,亲子关系越来越紧张。我们拼命想“管好”孩子,却离“理解”孩子越来越远。

问题出在哪?

Shefali Tsabary博士在《家庭的觉醒》一书中,给了我们一个颠覆性的答案:问题,从来都不是出在需要被“修理”的孩子身上,而是出在我们这些手持“爱”的锤子,却看不见自己内心图纸的父母身上。

今天,我想邀请你,暂时放下所有育儿技巧和方法论,和我一起,开启一场向内的探索之旅。这不仅是对一本书的解读,更是一场为人父母者的自我革命。

一、诊断困境——我们为何在“爱”的赛道上,跑得如此疲惫?

在深入“觉醒”之前,我们必须诚实地面对一个问题:驱动我们焦虑的,究竟是什么?

1.1 “剧场效应”下的集体焦虑:生怕被落下,却不知跑向何方

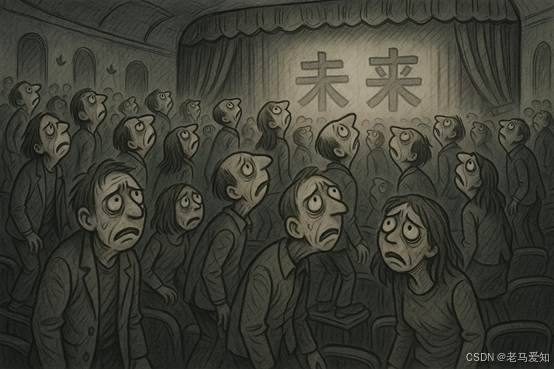

还记得鲁迅先生描述的“看客”心理吗?在今天的教育环境中,我们似乎都成了“剧场里”的父母。前排的人站了起来,后排的人为了能看见,也不得不站起来,最终所有人都站着,付出了比坐着时更大的辛苦,但观影效果却丝毫未改善。

在北京海淀,在上海徐汇,在任何一个重视教育的城市,这种“剧场效应”都在上演。我们给孩子报满各种辅导班,不是因为孩子真的需要,而是因为“别人家的孩子都在上”。我们焦虑的,不是孩子学得不够好,而是他学得没有别人好。

这种由外部比较驱动的教育模式,让我们陷入了一个危险的误区:把孩子当成了我们参与社会竞争的“项目”,一个需要精心管理和风险控制的“资产”。 他的分数,成了我们的KPI;他的成就,成了我们的面子。

剧场效应

1.2 内心的“幽灵”:未被疗愈的童年,正在悄悄“导演”你的家庭

现在,让我们把视线从外部转向内心。请回忆一下,当你对孩子失控咆哮时,那个声音,真的完全属于成年的你吗?

我有一个朋友,是公司高管,平时雷厉风行。但只要她8岁的儿子吃饭慢一点,她就会瞬间暴怒。深入沟通后,她泪流满面地回忆起,小时候因为吃饭慢,她经常被严厉的父亲罚站,那种饥饿、羞耻和恐惧的感觉,刻骨铭心。

你看,激怒她的,不是儿子“吃饭慢”这个行为本身,而是这个行为激活了她内心深处那个“未被看见、未被安抚”的小女孩。

这就是心理学上所说的“情绪扳机”(Emotional Trigger)。我们童年未被满足的需求、未被疗愈的创伤,就像一个个潜伏的“幽灵”,悄悄地藏在我们的人格里。当孩子的某个行为——拖延、顶嘴、成绩差——恰好踩中了这个扳机,我们便会爆发出与事件本身不相称的激烈情绪。

思考小札

作为一名父亲,我曾深刻体会过这一点。我的大儿子性格偏内向,不善言辞。在一些社交场合,我总会下意识地推他一把:“去,跟叔叔阿姨打个招呼啊!”事后反思,我才惊觉,这份急切背后,藏着我自己童年时因内向而被贴标签的恐惧。我不是在教他礼貌,我是在试图“修正”我自己的影子。那一刻我才明白,我们对孩子最严苛的评判,往往源于我们对自己的不接纳。<

最低0.47元/天 解锁文章

最低0.47元/天 解锁文章

440

440

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?