《智者之路》专栏 · 开篇

“我们最大的危险,不是来自于问题的答案,而是来自于提出错误的问题。”

—— 彼得·德鲁克

引子:一场“必胜”项目的意外“失速”

让我们从一个你我或许都似曾相识的场景开始。

在一家国内头部的科技公司,两个团队正围绕一个战略级新产品的上市展开竞赛。

团队A的负责人,李睿,是大家公认的“聪明人”。名校毕业,履历光鲜,逻辑思维如手术刀般锋利。他拿到项目需求后,迅速将目标拆解成上百个任务节点,用甘特图将时间线压缩到极致,每一个环节都追求最优效率。项目初期,他的团队进度遥遥领先,数据日报堪称完美,在周会上屡获赞誉。

团队B的负责人,王哲,则显得有些“慢”。他没有立刻画图排期,而是花了两周时间,反复与市场、研发、客服甚至法务部门的同事“闲聊”,不断追问:“我们真的理解用户想要什么吗?”“这个功能的技术风险,最坏会到什么程度?”“如果竞品提前发布,我们的备用方案是什么?”。他的项目启动会,比李睿晚了整整十天。

然而,三个月后,局面发生了逆转。

李睿的团队陷入了泥潭。市场部抱怨产品设计脱离用户真实使用场景,导致宣传文案反复修改;研发部则因为一个意想不到的供应链芯片兼容性问题,不得不推倒部分核心代码,与之前“完美”的排期彻底脱节。会议室里,曾经的赞誉变成了指责和推诿,李睿感到前所未有的困惑和愤怒:“我的方案明明是数据上最优的,为什么执行起来一团糟?”

而王哲的团队,虽然前期“慢”,此刻却开始稳健加速。因为早已预见了潜在的技术风险,他们提前准备了备用方案;因为充分理解了不同部门的顾虑,跨部门协作异常顺畅。最终,他们的产品不仅按时上线,还因为一个深度洞察用户痛点的“小功能”而引爆了市场。

两种工作方式的对比

李睿和王哲,谁更聪明?

这个问题,在今天这个时间点,值得我们每一个人重新思考。李睿的聪明,是计算性的智商(IQ),是快速求解、优化效率的能力。而王哲的聪明,是一种更深邃的品质——智慧(Wisdom),是在复杂、模糊、充满变数的真实世界里,做出稳健判断的能力。

过去,我们推崇李睿。但现在,一个幽灵正在我们身边徘徊——人工智能。

01. 时代的叩问:当机器比你更“聪明”

我们必须正视一个略带刺痛的现实:在“李睿式聪明”的赛道上,我们正被机器以前所未有的速度超越。

- 它能在几秒内分析我们数年才能看完的财报;

- 它能写出逻辑严谨的代码,通过我们望而生畏的专业资格考试;

- 它甚至开始在绘画、作曲、设计等我们引以为傲的创意领域,展现出惊人的才华。

当“算得快、记得牢、逻辑强”这些传统智商的标志,逐渐成为AI的基础配置时,一种深层的焦虑开始弥漫:我们的核心价值,我们不可替代的优势,究竟还剩下什么?

这个时代向我们提出的真正挑战,不是如何用996的努力去追赶机器的计算速度,而是要找到那条AI无法涉足,甚至无法理解的赛道。

这条赛道,通往智慧。

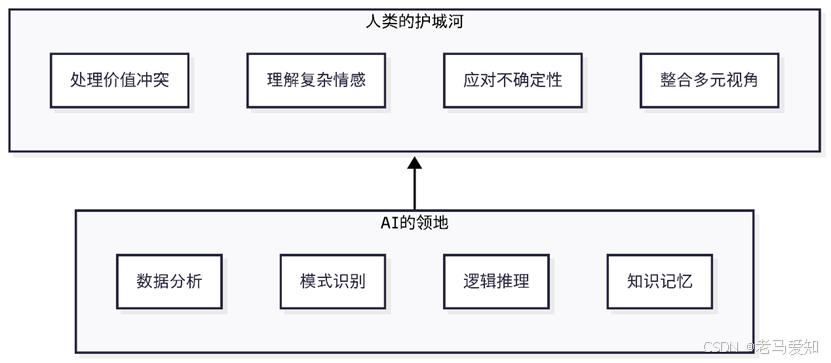

人类与AI的分野

02. 理论基石:一张被科学验证的“智慧地图”

幸运的是,“智慧”不再是一个虚无缥缈的哲学概念。

近十年来,以加拿大滑铁卢大学的社会心理学家伊戈尔·格罗斯曼(Igor Grossmann)为首的一批认知科学家,通过大量的实证研究,为我们描绘出了一张清晰、可操作的“智慧地图”。他们将这种能力命名为——明智推理(Wise Reasoning)。

明智推理,指的是人类在面对社会生活中的复杂挑战时,能够超越自我中心,以一种更开阔、更整合的视角进行思考和决策的认知能力。

这听起来有些抽象,但格罗斯曼的研究成果却非常具体。他发现,明智推理水平的高低,比智商更能准确地预测一个人的:

- 生活满意度与幸福感

- 人际关系的质量

- 更少的抑郁和焦虑情绪

- 甚至……更长的寿命

换句话说,智慧不仅决定了我们能走多远,更决定了我们这一路走得是否幸福、安宁。

更关键的是,格罗斯曼团队将这种看似神秘的智慧,拆解成了六个可以被观察、被衡量、甚至被刻意训练的维度。这六个维度,将是我们整个专栏将要深入探索的核心。

明智推理的六大智慧维度(简明隐喻版):

- 认知谦逊 (Cognitive Humility) → 智慧的门槛

核心是承认:“我的认知是有限的,我可能是错的。”

- 视角切换 (Perspective-Taking) → 心灵的望远镜

核心是跳出自我,能从他人的、第三方的、甚至未来的视角看问题。

- 变动感知 (Awareness of Change) → 流沙上的灯塔

核心是理解世界是动态变化的,今天的成功范式可能是明天的陷阱。

- 多元权衡 (Consideration of Diverse Viewpoints & Compromise) → 复杂性的天平

核心是识别和平衡多个矛盾的目标,接受没有“完美解”。

- 妥协整合 (Search for Resolution & Integration) → 冲突的炼金术

核心是在冲突中寻找超越输赢的“第三选择”,实现共赢。

- 求证自省 (Evidence-Seeking & Self-Correction) → 认知的永动机

核心是主动寻找证据来检验和修正自己的信念,持续迭代。

这六个维度,如同一套操作系统的六个核心模块,共同构成了我们应对复杂世界的底层代码。

03. 警钟:高智商的“智慧盲区”

拥有高智商,是否就天然具备高智慧?答案是否定的。历史上和现实中,高智商的“聪明人”办糊涂事的例子比比皆是。

最经典的案例,莫过于诺基亚的陨落。

2007年,当乔布斯发布第一代iPhone时,诺基亚内部的工程师们并非毫无准备。事实上,他们早已研发出触摸屏技术,甚至拥有相关的专利。但当这些新技术被呈报给决策层时,他们陷入了典型的“智慧盲区”。

- 认知谦逊的缺失:“我们是手机之王,我们最懂用户,用户需要的是能砸核桃的实体键盘,而不是脆弱的玻璃屏。”

- 视角切换的失败:他们无法从一个“非手机用户”或“未来用户”的视角,去想象一种全新的交互体验。

- 变动感知的迟钝:他们将过去的成功经验(坚固耐用、超长待机)视为永恒的护城河,却没意识到,智能手机的战场已经从“通信工具”转向了“移动互联网终端”。

最终,这个拥有顶尖工程师和巨大市场份额的巨人,在短短几年内轰然倒塌。它不是输给了技术,而是输给了“明智推理”能力的全面溃败。

思考小札

作为一名在ICT(信息通信技术)行业摸爬滚打了三十多年的老兵,诺基亚的案例让我感触极深。我亲眼见证了许多曾经辉煌的技术和公司,因为固守“过去的成功逻辑”而被时代无情抛弃。比如,在电信业从硬件交换机转向软件定义网络的浪潮中,许多工程师坚信“硬件的稳定可靠是不可替代的”,他们对软件的灵活性和低成本嗤之以鼻。这种心态,和当年诺基亚高管对实体键盘的执念何其相似。

这让我深刻体会到,智慧,很多时候不是“增加”什么新知识,而是“放下”什么旧包袱。 尤其对于经验丰富的专业人士,“知识”和“经验”有时反而会成为认知谦逊和变动感知的最大障碍。这或许是我们这些“资深人士”在智慧之路上需要格外警惕的陷阱。

04. 智慧自检:你的认知模式,正运行在哪个版本?

在正式踏上这条智者之路前,不妨让我们先做一个简单的自我审视。

这并非一个严格的科学测评,而更像是一面镜子,帮助我们看见自己思维模式的初始状态。请安静下来,花几分钟,诚实地回答以下问题。你可以为每个问题打分(0=完全不符,4=完全符合),或者仅仅是感受一下,哪个问题让你产生了最强的共鸣或不适。

「明智推理」倾向初步自检表

|

自我审视的问题 |

映射的智慧维度 |

|

1. 当听到与我立场相悖的观点时,我的第一反应是好奇(“他为什么这么想?”),还是反驳(“他错了!”)? |

认知谦逊 |

|

2. 在做一项重要决定(如换工作、大额投资)时,我是否会认真想象“一年后、五年后的我”会如何看待今天的选择? |

视角切换 |

|

3. 我是否曾主动放弃或改变过一个曾经为我带来巨大成功的策略或方法,仅仅因为我预感到环境变了? |

变动感知 |

|

4. 面对一个两难选择(如工作中的“快”与“好”),我倾向于寻找一个“都还行”的平衡点,还是执着于“必须保住一个”? |

多元权衡 |

|

5. 在与他人发生冲突时,我是否会下意识地去寻找双方的“共同利益”,而不是只想着如何“赢得”这场争论? |

妥协整合 |

|

6. 在过去一年里,我是否有过因为接触到新的证据或信息,而彻底改变了一个自己曾深信不疑的看法? |

求证自省 |

做完这个小小的自检,你可能会有一些初步的发现。

- 也许你会发现自己在某些维度上天赋异禀,而在另一些维度上有所欠缺。

- 也许你会意识到,在不同的情境下(比如在公司和在家里),你的“智慧”表现判若两人。

无论结果如何,请记住,这只是一个起点。智慧不是一种天赋,而是一种可以刻意练习的技能。 认识到自己的当前状态,本身就是迈向智慧的第一步。

智慧的六维罗盘

05. 结语与邀请:共同踏上这条回报丰厚的路

我们正处在一个前所未有的时代。AI的崛起,像一场突如其来的大风,吹散了笼罩在“聪明”与“智慧”之上的迷雾,让我们得以清晰地看见那条真正属于人类的、不可替代的价值航道。

未来的世界,不会因为你记得多、算得快而稀罕你——那是机器的领地。

未来的世界,会因为你能在不确定性中保持清明、在复杂冲突中创造和谐、在持续变化中引领方向,而赋予你无可取代的位置。

这条“智者之路”,不是一条通往山巅、俯瞰众生的孤独小径,而是一条深入内心、联结他人、拥抱世界的丰盛旅程。它关乎我们的事业成就,更关乎我们作为人的幸福与尊严。

这趟旅程注定不会一帆风顺。它需要我们有勇气直面自己的无知,有耐心去理解那些与我们截然不同的人,有智慧去平衡那些看似无法调和的矛盾。

但请相信,这绝对是一次值得的投入。

在本专栏接下来的六篇文章中,我们将像一位耐心的向导,带领大家逐一推开这六扇智慧的大门:

- 我们将从“认知谦逊”开始,学习如何为智慧的生长留出空间。

- 我们将探索“视角切换”的奥秘,学会用心灵的望远镜看见全局。

- 我们将感知“变动”的脉搏,在无常的世界里找到动态的平衡。

- 我们将修炼“多元权衡”的艺术,在矛盾中编织出和谐的方案。

- 我们将掌握“妥协整合”的炼金术,将冲突熔炼为合作的基石。

- 最后,我们将点燃“求证自省”的引擎,让自我进化成为一种终身习惯。

我邀请你,带着一份开放的好奇心,与我们一同启程。因为在这条路上,我们不仅是知识的分享者,更是与你并肩前行的探索者。

让我们一起,在AI时代,选择做个更明智的人。

下期预告:

《第一道门:认知谦逊——从“捍卫正确”到“拥抱真相”的力量》

我们将深入探讨:

- 为什么说“我可能是错的”是21世纪最强大的竞争力?

- 微软CEO纳德拉是如何用一句“无知宣言”,激活了一个价值万亿的商业帝国?

- 我们将提供一套“思维手术刀”,帮助你破解“专业主义”带来的认知僵化。

敬请期待。

AI时代,明智推理成核心竞争力

AI时代,明智推理成核心竞争力

995

995

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?