关于项目管理是什么,咱得聊聊。

先从项目的起源说起。1942年,美国启动的"曼哈顿计划"堪称项目管理的鼻祖案例。当时面临四大绝境:德国已率先研发原子弹,美国必须抢时间;全球首次尝试核武器研发,无经验可循;需整合物理、工程、军事等数十个领域顶尖人才;二战末期资源极度有限。正是在这种"时间紧、任务新、跨领域、资源缺"的极端创新场景下,负责人奥本海默创造了"Project"管理模式——通过拆解目标、跨部门协同、动态追踪进度,最终提前完成任务。

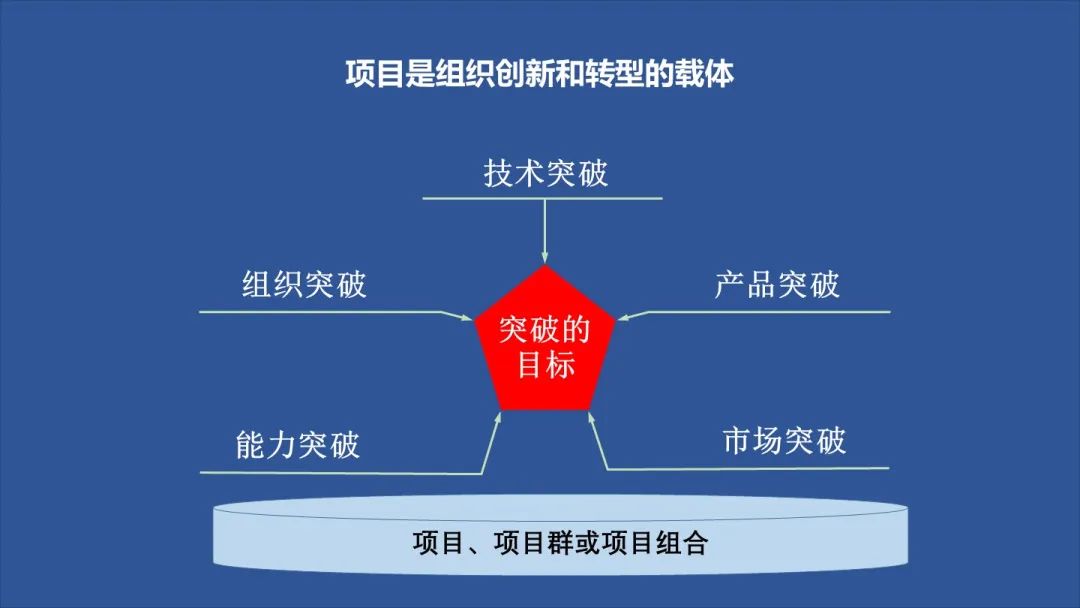

所以说项目的本质是承载组织创新与转型变革的临时性任务。它必须具备"突破创新"属性,无论是技术突破(如原子弹研发)、组织转型(如数字化改革),还是产品创新(如0-1新品开发),都是项目的核心应用场景。

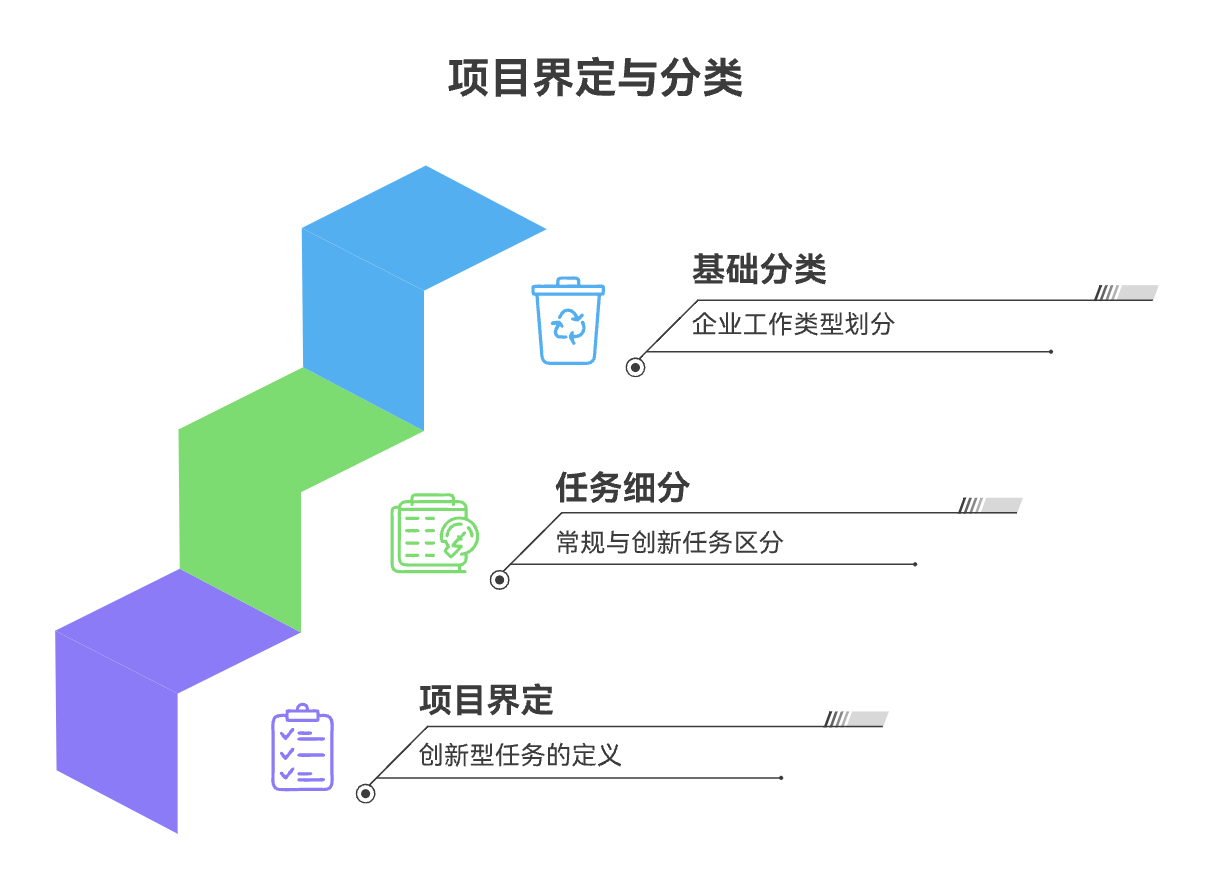

企业管理里常有的误区,就是把“日常运营”和“项目”弄混。

首先得分清,一项工作是常态化的日常运营,还是阶段性的任务。任务是阶段性的,有明确目标,达成后就结束,资源投入也是阶段性的;而运营是日复一日、没有结束点的,虽没有目标,但有绩效和考核指标来衡量效率,这是两者的重要区别。

但不是所有阶段性任务都是项目。任务分常规和创新两类。常规任务能复用原有经验,创新任务(尤其是0~1的)往往“不破不立”,没经验或经验无法直接复用。

所以,多数企业的做法是:从众多工作中筛选出无法直接复用经验的创新型任务,用项目形式开展。

AI辅助生成

所以说对项目的理解精准,后续的方向才不会陷入一片混乱之中去。我们可以用五个关键特点去定义它:

1. 临时性:作为阶段性任务,有明确的结束点(即目标),目标达成后项目终止,资源投入也随之阶段性结束。

2. 创新性:尤其是0~1的创新型任务,往往缺乏可直接复用的经验,需要“不破不立”,具有独特的探索性。

3. 创造与使用主体分离:创造者与使用者非同一主体,二者利益诉求存在差异,需要通过组织协调解决潜在矛盾;若为自我创造、自我使用,则不符合项目属性。

4. 不确定性与风险性:因创新属性和利益协调需求,项目开展过程中存在未知因素,可能面临用户接受障碍等风险。

5. 变革性:创新过程中可能打破原有模式,且可能因用户接受度问题需要推动变革,以实现项目目标。

而“万事皆项目”的理念适用于项目管理能力成熟的实践者,他们能够通过目标设定与创新要求,将常规工作转化为项目化管理。对于初学者而言,首要任务是识别并聚焦于项目特征显著的任务,否则将难以有效运用项目管理方法。

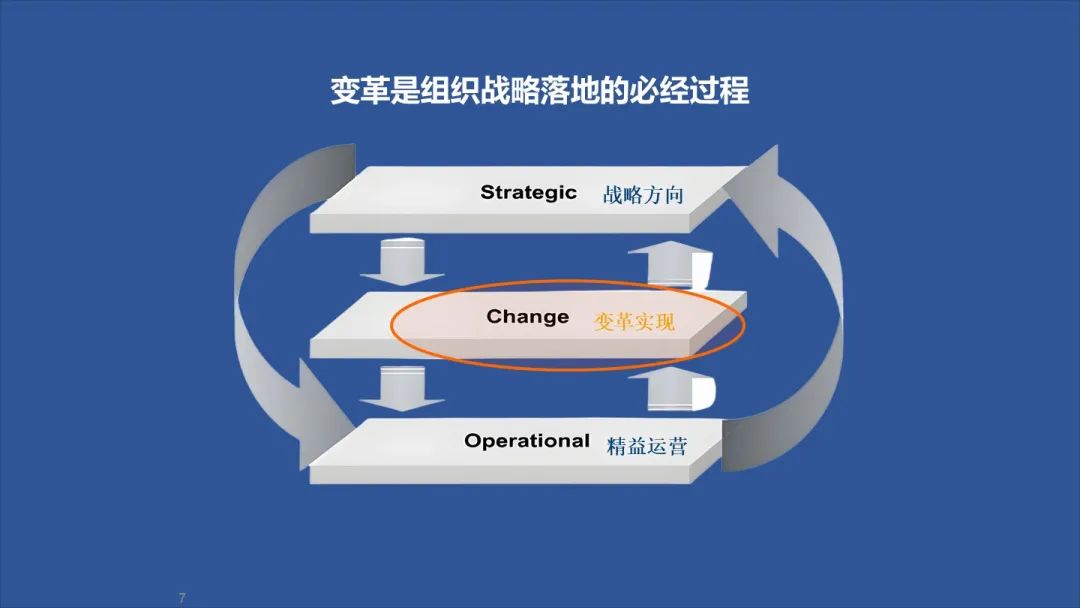

项目管理不是简单的工具方法,而是组织应对不确定性、实现创新突破的底层逻辑,而变革是组织战略落地的必经过程。

对企业而言,项目管理的重要性在当下尤为凸显。过去,企业凭借风口、政策红利即可快速发展,对项目管理需求较低;而当前经济形势严峻,行业内卷加剧,企业被迫转型创新,项目管理因能降低成本、提升效率、应对风险,成为高层关注的焦点。

组织战略落地必然经历变革转型,这不仅是工作方式的转变,更是集体思维观念的转变,需突破原有经验,属于质变过程。数字化转型、AI冲击等背景下,创新变革类工作愈发重要,而项目正是这类工作的核心载体,是组织战略落地的保障。

掌握项目管理能力,能应对创新需求,降低被AI替代的风险,这也是其在当下受重视的关键原因。尤其在当前"新质生产力"转型背景下,企业只有将战略目标转化为一个个可落地的项目,才能在激烈竞争中突围。

10万+

10万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?