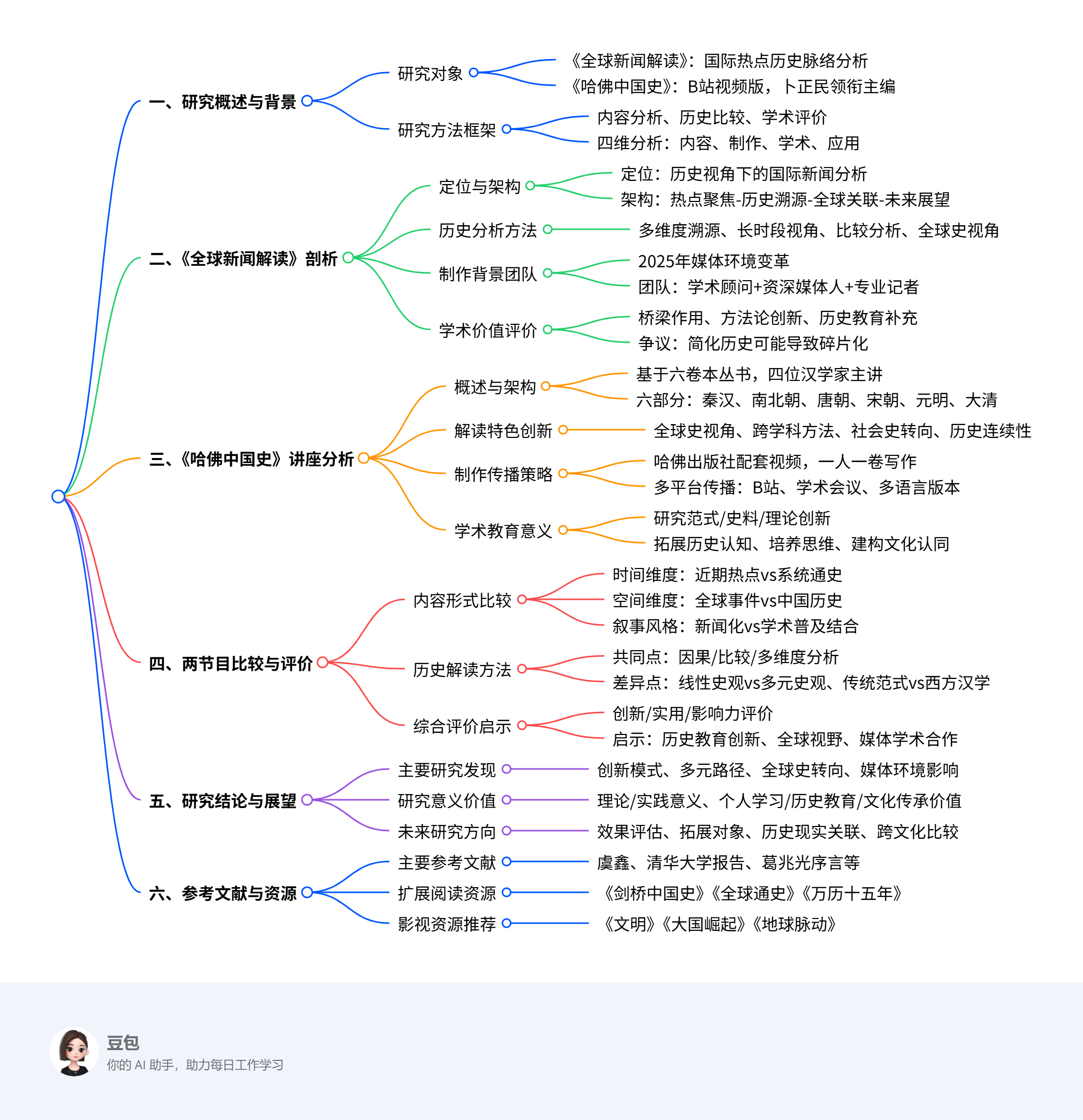

一、研究概述与背景

在信息爆炸与历史记忆重构的时代,高质量的历史解读类媒体内容对于公众历史认知的塑造具有不可忽视的作用。《全球新闻解读》和《哈佛中国史》系列讲座作为两种不同类型的历史传播载体,分别从国际热点事件的历史脉络追溯和中国历史系统解读两个维度,满足了公众对历史知识的多元化需求。

本研究旨在对这两个播客 / 视频进行深度剖析,既关注其内容的历史解读价值,也考察其制作背景与学术评价,从而为个人学习和相关历史主题探讨提供参考。研究采用多维度分析框架,从内容分析、制作背景、学术价值、社会影响等方面展开系统研究。

1.1 研究对象界定

本研究的主要对象为:

-

《全球新闻解读》:一档以分析国际热点背后历史脉络为特色的新闻评论类节目,通过将当前国际事件置于历史长时段中考察,揭示事件的历史根源与发展逻辑。

-

《哈佛中国史》系列讲座:由哈佛大学出版社出版的六卷本中国通史系列讲座,B 站可观看的视频版本,源自卜正民 (Timothy Brook) 领衔主编的《哈佛中国史》丛书,该丛书集结了四位国际知名汉学家的研究成果,以全球史视角重新诠释中国历史。

1.2 研究方法与框架

本研究采用综合分析方法,结合内容分析法、历史比较法和学术评价法,从以下四个维度展开研究:

-

内容维度:分析两个节目的内容架构、历史解读方法、叙事风格等。

-

制作维度:考察节目制作团队背景、制作理念、传播渠道等。

-

学术维度:评估节目内容的学术严谨性、创新性及其在学术界的评价。

-

应用维度:探讨节目对个人学习的价值及对历史主题探讨的参考意义。

二、《全球新闻解读》深度剖析

2.1 节目定位与内容架构

《全球新闻解读》是一档将当下国际热点事件置于历史脉络中进行深度分析的新闻评论节目。节目定位为 “历史视角下的国际新闻分析”,旨在通过历史解读,帮助观众理解国际局势的演变规律与内在逻辑。

内容架构方面,节目主要包含以下几个板块:

-

热点聚焦:每期选取 1-2 个当前国际热点事件作为分析对象。

-

历史溯源:追溯事件的历史起源,构建事件的历史发展脉络。

-

全球关联:分析事件在全球范围内的影响及与其他地区的关联。

-

未来展望:基于历史规律,对事件的可能发展方向进行预测。

节目采用 “新闻事件 - 历史背景 - 全球影响 - 未来趋势” 的四维分析框架,将碎片化的新闻事件置于系统化的历史知识体系中,为观众提供理解国际局势的历史视角。

2.2 历史脉络分析方法

《全球新闻解读》最显著的特色在于其对历史脉络的梳理方法,主要体现在以下几个方面:

第一,多维度历史溯源。节目不仅关注事件的直接历史背景,还从政治、经济、文化、社会等多个维度进行全面溯源。如在分析中东局势时,既追溯宗教冲突的历史根源,也考察石油资源争夺、地缘政治博弈等多重因素。

第二,长时段历史视角。节目采用法国年鉴学派 “长时段” 的历史观,将新闻事件置于数十年甚至数百年的历史长河中考察。如分析中美关系时,不仅回顾冷战以来的双边关系演变,还追溯到 19 世纪的中美交往史。

第三,比较历史分析。节目常采用比较历史的方法,通过与历史上类似事件的比较分析,揭示事件的特殊性与普遍性。如将当前欧洲难民危机与历史上的人口迁移浪潮进行比较,分析其异同点。

第四,全球史视角。节目强调全球史视角,避免孤立地看待地区性事件,而是将其置于全球化的历史进程中分析。如分析拉美政治动荡时,会联系到殖民历史、全球化进程中的边缘地位等因素。

2.3 制作背景与团队分析

《全球新闻解读》的制作背景与当前国际新闻传播的变革密切相关。在 2025 年的媒体环境中,传统媒体公信力面临挑战,新闻传播格局正在发生深刻变化。

制作团队方面,节目由一批具有深厚国际政治与历史背景的专业人士组成。核心团队成员包括:

-

学术顾问:多位国际关系与历史学领域的专家学者,为节目提供学术支持与理论框架。

-

主编:具有多年国际新闻报道经验的资深媒体人,负责整体内容策划与把关。

-

记者团队:熟悉不同地区历史文化的专业记者,负责具体内容的采编与制作。

节目制作理念强调 “历史与现实的对话”,试图通过历史解读帮助观众在信息碎片化的时代建立系统性的知识框架。制作团队认为,在 “后真相” 时代,历史视角是辨别信息真伪、把握事件本质的重要工具。

2.4 学术价值与评价

《全球新闻解读》的学术价值主要体现在以下几个方面:

第一,知识传播的桥梁作用。节目将专业历史研究成果转化为通俗易懂的内容,在学术研究与公众认知之间搭建了桥梁,促进了历史知识的普及与应用。

第二,方法论的创新。节目探索了新闻报道与历史研究相结合的新方法,为新闻传播领域提供了创新的方法论参考。

第三,历史教育的补充。在学校历史教育偏重本国历史的情况下,节目提供了系统的国际历史背景知识,弥补了历史教育的不足。

然而,学术界对该节目的评价也存在一定争议:

一方面,部分学者肯定节目将历史研究与新闻报道相结合的创新尝试,认为这种方式有助于培养公众的历史思维能力和全球视野。

另一方面,也有学者批评节目在简化复杂历史过程时可能存在过度概括的问题,担心这种快餐式的历史解读可能导致历史知识的碎片化和表面化。

总体而言,《全球新闻解读》作为一种创新的历史传播形式,在促进公众历史认知方面发挥了积极作用,但其在历史解读的深度与准确性方面仍有提升空间。

三、《哈佛中国史》系列讲座分析

3.1 讲座概述与内容架构

《哈佛中国史》系列讲座是基于卜正民领衔主编的六卷本《哈佛中国史》丛书制作的视频内容,在 B 站等平台播出后受到广泛关注。该系列讲座由四位国际知名汉学家共同完成,分别是陆威仪 (Mark Edward Lewis)、迪特・库恩 (Dieter Kuhn)、卜正民 (Timothy Brook) 和罗威廉 (William T. Rowe)。

讲座内容架构与丛书基本一致,共分为六部分,分别对应丛书的六卷:

-

《早期中华帝国:秦与汉》:陆威仪主讲,探讨统一的中华帝国的形成、皇帝制度的出现以及学术体系的建立。

-

《分裂的帝国:南北朝》:陆威仪主讲,分析 “士族” 阶层的形成、魏晋风度以及主要宗教的出现对中国人精神世界的影响。

-

《世界性的帝国:唐朝》:陆威仪主讲,讲述唐朝的重要变革、标志性制度的消亡以及以中国为核心的东亚体系的形成。

-

《儒家统治的时代:宋的转型》:迪特・库恩主讲,讨论新的知识分子阶层 “士大夫” 的崛起、儒学的意识形态化及其对宋代社会各方面的影响。

-

《挣扎的帝国:元与明》:卜正民主讲,分析蒙古征服对中国传统权力结构的冲击以及这种冲击如何为明代皇权独裁化铺平道路。

-

《最后的中华帝国:大清》:罗威廉主讲,介绍国外清史学界对清代历史的三种新研究方法以及由此呈现的全新 “大清” 形象。

该系列讲座的内容架构体现了鲜明的全球史视角,突破了传统中国史学的叙事模式,将中国历史置于世界历史的大背景中考察。

3.2 历史解读特色与创新

《哈佛中国史》系列讲座在历史解读方面具有以下几个显著特色与创新:

第一,全球史视角。讲座突破了传统中国史研究的局限,将中国历史置于全球史的框架中考察。如在讲述秦汉帝国时,将其与同时期的罗马帝国进行比较,分析两大帝国在面对蛮族威胁时的不同应对策略。

第二,跨学科研究方法。讲座广泛采用跨学科研究方法,涉及天文学、地理学、人类学、社会学、气候学、环境史等多个学科领域。如在分析元明时期历史时,结合气候学研究成果,探讨 “小冰期” 对中国社会的影响。

第三,社会史转向。讲座摆脱了传统史学偏重政治史的倾向,更加关注普通民众的生活、社会结构的变迁以及文化心理的演变。如在讲述南北朝时期时,重点分析了士族阶层的生活方式与精神世界。

第四,注重历史连续性。讲座打破了传统朝代更替的叙事模式,更加注重历史的连续性与长时段演变。如在讲述宋朝时,将其视为中国历史上的一个重要转型期,探讨从唐代后期到宋代的社会变革。

第五,强调中国历史的世界意义。讲座不仅讲述中国历史本身,还注重分析中国历史对世界历史的贡献以及中国与世界其他地区的互动。如在讲述唐朝时,分析了唐朝作为世界性帝国对东亚乃至世界文化的影响。

这些历史解读特色使《哈佛中国史》系列讲座成为一种全新的中国通史解读方式,为观众提供了理解中国历史的新视角。

3.3 制作背景与传播策略

《哈佛中国史》系列讲座的制作背景与传播策略具有以下特点:

制作背景方面,该系列讲座是哈佛大学出版社为推广《哈佛中国史》丛书而制作的配套视频内容。丛书由卜正民领衔主编,四位作者均为国际知名汉学家,他们分别是:陆威仪 (斯坦福大学教授)、迪特・库恩 (德国维尔茨堡大学教授)、卜正民 (加拿大英属哥伦比亚大学教授) 和罗威廉 (美国约翰霍普金斯大学教授)。

与《剑桥中国史》相比,《哈佛中国史》的一个显著特点是每个断代仅由一人一气呵成,避免了多人合著可能导致的观点冲突与叙事不连贯问题。这种一人负责一卷的写作方式也体现在讲座的制作上,每位主讲人对自己所研究的历史时期有深入而系统的把握。

传播策略方面,该系列讲座采取了多层次、多平台的传播策略:

-

学术传播:通过大学课程、学术会议等渠道进行学术层面的传播,确立其学术地位。

-

大众传播:在 B 站等视频平台推出面向普通观众的版本,扩大影响力。

-

跨媒体传播:结合图书出版、数字内容等多种形式,形成全方位的传播矩阵。

-

国际传播:推出多种语言版本,在全球范围内传播中国历史知识。

值得注意的是,该系列讲座在 B 站等平台的播出取得了显著成效,吸引了大量年轻观众,成为历史知识传播的成功案例。

3.4 学术价值与教育意义

《哈佛中国史》系列讲座的学术价值与教育意义主要体现在以下几个方面:

学术价值方面:

-

研究范式创新:讲座体现了西方汉学研究的最新成果与研究范式,如社会史转向、内亚转向、欧亚转向等,为中国史研究提供了新的思考方向。

-

史料运用创新:讲座在史料运用上不拘泥于传统正史,广泛采用文学作品、艺术作品、民间文献等多种史料,拓展了历史研究的资料来源。

-

理论框架创新:讲座引入了多种理论框架和分析工具,如全球史理论、环境史理论等,为中国史研究提供了新的理论视角。

教育意义方面:

-

历史认知的拓展:讲座通过全球史视角,帮助观众打破传统中国史教育的局限,建立更加全面、立体的历史认知。

-

思维方式的培养:讲座注重培养观众的历史思维能力,如长时段思考、比较分析、因果推理等,提升历史学习的深度。

-

文化认同的建构:讲座通过对中国历史的深入解读,帮助观众理解中国文化的深层结构与演变过程,促进文化认同的形成。

-

国际视野的拓展:讲座将中国历史置于世界历史的大背景中考察,有助于培养观众的国际视野与全球意识。

学术界对《哈佛中国史》系列讲座的评价总体上是积极的。许多学者认为,该系列讲座代表了西方汉学研究的最新成果,为中国历史的解读提供了新的视角和方法。同时,也有学者指出,该系列讲座作为西方学者的研究成果,不可避免地带有西方中心主义的色彩,在某些问题的解读上可能存在偏差。

总体而言,《哈佛中国史》系列讲座以其独特的全球史视角、跨学科研究方法和生动的叙事方式,为中国历史的解读与传播做出了重要贡献,具有较高的学术价值与教育意义。

四、两个节目 / 视频的比较与综合评价

4.1 内容与形式比较

《全球新闻解读》和《哈佛中国史》系列讲座在内容与形式上存在显著差异,也有一定的相似之处。

内容方面的比较:

-

时间维度:《全球新闻解读》主要关注近期国际热点事件,将其置于相对较短的历史背景中分析;而《哈佛中国史》系列讲座则系统梳理了从秦汉到清朝的中国历史,涵盖了两千多年的历史进程。

-

空间维度:《全球新闻解读》具有全球视野,关注世界各地的热点事件;而《哈佛中国史》系列讲座虽然也采用全球史视角,但其核心内容聚焦于中国历史。

-

内容深度:《全球新闻解读》注重新闻事件与历史背景的关联,内容相对较为碎片化;而《哈佛中国史》系列讲座则对中国历史进行了系统、深入的解读,内容更加系统化、结构化。

形式方面的比较:

-

节目结构:《全球新闻解读》通常为每期聚焦一个或几个国际热点事件,结构相对灵活;而《哈佛中国史》系列讲座则按照历史时期划分,结构更加系统、严谨。

-

叙事风格:《全球新闻解读》采用新闻报道与历史分析相结合的叙事风格,语言更加通俗易懂;而《哈佛中国史》系列讲座则采用学术性与普及性相结合的叙事风格,语言更加严谨、专业。

-

制作方式:《全球新闻解读》以新闻采编与分析为主,制作周期较短;而《哈佛中国史》系列讲座则以学术研究为基础,制作周期较长,更加注重内容的深度与准确性。

共同点:

-

历史视角:两个节目都强调历史视角的重要性,试图通过历史分析帮助观众理解现实问题。

-

全球视野:两个节目都具有全球视野,将具体事件或历史时期置于更广阔的背景中考察。

-

教育功能:两个节目都具有教育功能,旨在提高观众的历史认知水平和分析能力。

4.2 历史解读方法比较

《全球新闻解读》和《哈佛中国史》系列讲座在历史解读方法上既有共同点,也有明显差异。

共同点:

-

因果分析:两个节目都注重历史事件的因果分析,试图揭示历史发展的内在逻辑。

-

比较研究:两个节目都采用比较研究方法,通过与其他事件或时期的比较,分析历史现象的特殊性与普遍性。

-

多维度分析:两个节目都不局限于单一维度的历史分析,而是从政治、经济、文化、社会等多个维度进行综合考察。

差异点:

-

历史观不同:《全球新闻解读》主要采用线性历史观,强调历史的连续性和发展性;而《哈佛中国史》系列讲座则更加注重历史的多元性和复杂性,采用多线历史观。

-

研究范式不同:《全球新闻解读》主要采用传统的历史研究范式,注重政治史和事件史;而《哈佛中国史》系列讲座则采用了西方汉学的最新研究范式,如社会史、环境史、全球史等。

-

史料运用不同:《全球新闻解读》主要运用新闻报道、官方文件等现代史料;而《哈佛中国史》系列讲座则广泛运用正史、野史、文学作品、艺术作品等多种史料。

-

理论框架不同:《全球新闻解读》主要运用国际关系理论和政治理论;而《哈佛中国史》系列讲座则引入了多种理论框架,如全球史理论、环境史理论、后现代史学理论等。

总体而言,《全球新闻解读》的历史解读方法更加贴近新闻实践,注重实用性和时效性;而《哈佛中国史》系列讲座的历史解读方法则更加学术化,注重理论深度和方法论创新。

4.3 综合评价与启示

基于对《全球新闻解读》和《哈佛中国史》系列讲座的全面分析,我们可以得出以下综合评价与启示:

综合评价:

-

创新性评价:两个节目都在历史知识传播方面进行了创新尝试。《全球新闻解读》创新了新闻报道与历史分析相结合的形式;《哈佛中国史》系列讲座则创新了中国历史的解读视角和方法。

-

实用性评价:两个节目都具有较高的实用价值。《全球新闻解读》有助于提高观众对国际热点事件的理解能力;《哈佛中国史》系列讲座则有助于提高观众的中国历史认知水平。

-

影响力评价:两个节目在各自的领域都具有一定的影响力。《全球新闻解读》在新闻传播领域产生了积极影响;《哈佛中国史》系列讲座则在历史教育领域取得了显著成效。

启示方面:

-

历史教育的创新路径:两个节目为历史教育提供了创新路径,即通过媒体平台传播历史知识,将学术研究成果转化为大众可接受的内容。

-

历史与现实的联系:两个节目都强调历史与现实的联系,提醒我们历史不仅是过去的记录,更是理解现在、预见未来的工具。

-

全球视野的重要性:两个节目都体现了全球视野的重要性,在全球化时代,历史学习不能局限于本国历史,还需要了解世界历史及其与本国历史的联系。

-

多元视角的价值:两个节目都展示了多元视角的价值,提醒我们历史解读可以有多种方式,不同视角的解读可以相互补充,共同构成更加全面的历史认知。

-

媒体与学术的合作:两个节目都是媒体与学术合作的成功案例,表明媒体与学术界的良性互动可以促进历史知识的有效传播和应用。

在未来的历史知识传播中,我们可以借鉴这两个节目的成功经验,进一步创新历史传播的形式和内容,提高公众的历史认知水平和分析能力,促进历史知识在现代社会中的应用和发展。

五、研究结论与展望

5.1 主要研究发现

通过对《全球新闻解读》和《哈佛中国史》系列讲座的系统研究,我们得出以下主要研究发现:

-

历史传播的创新模式:两个节目都探索了历史知识传播的创新模式。《全球新闻解读》将历史分析融入新闻报道,创造了 “新闻 + 历史” 的复合传播模式;《哈佛中国史》系列讲座则将学术研究成果转化为大众传播内容,实现了学术性与普及性的有机结合。

-

历史认知的多元路径:两个节目为公众提供了多元的历史认知路径。《全球新闻解读》通过国际热点事件的历史分析,培养公众的历史思维能力;《哈佛中国史》系列讲座则通过系统的中国史解读,构建公众的历史知识体系。

-

全球史视角的普及:两个节目都强调全球史视角的重要性,并在不同程度上将其应用于历史解读中。这反映了当前历史研究与传播的全球史转向趋势。

-

媒体环境变革的影响:两个节目的制作与传播都受到当前媒体环境变革的影响。在传统媒体公信力下降、信息碎片化的背景下,高质量的历史解读内容成为公众获取可靠历史知识的重要渠道。

-

学术与媒体的互动:两个节目都体现了学术研究与媒体传播的良性互动。《全球新闻解读》借助学术资源提升内容深度;《哈佛中国史》系列讲座则通过媒体平台扩大了学术影响。

5.2 研究意义与价值

本研究的意义与价值主要体现在以下几个方面:

-

理论意义:本研究丰富了历史传播学的理论探讨,为历史知识传播的研究提供了新的案例和视角。

-

实践意义:本研究对历史知识的传播实践具有指导意义,为媒体工作者和教育工作者提供了可借鉴的经验和方法。

-

个人学习价值:本研究为个人历史学习提供了参考,帮助学习者选择适合自己的历史学习资源和方法。

-

历史教育价值:本研究探讨了历史知识传播的有效途径,对历史教育的改革与创新具有启示意义。

-

文化传承价值:本研究关注历史知识的传播与文化认同的建构,对文化传承与创新具有积极意义。

5.3 未来研究展望

基于本研究的发现和局限,我们提出以下未来研究展望:

-

深入研究历史传播的效果评估:未来研究可以进一步探讨历史知识传播的效果评估方法,分析不同传播形式对公众历史认知的影响。

-

拓展研究对象范围:未来研究可以将更多类型的历史传播内容纳入研究范围,如纪录片、历史题材影视作品、历史类游戏等,形成更加全面的历史传播研究体系。

-

深化历史与现实关联的研究:未来研究可以进一步探讨历史知识在现实问题分析中的应用,如历史思维在国际关系、公共政策等领域的应用。

-

加强跨文化比较研究:未来研究可以开展不同文化背景下历史知识传播的比较研究,分析其异同点及形成原因。

-

探索新技术条件下的历史传播:未来研究可以关注新技术条件下历史知识传播的创新形式,如虚拟现实、增强现实在历史教育中的应用等。

在未来的研究中,我们需要继续关注历史知识传播的创新与发展,探索更加有效的历史教育和文化传承途径,为构建更加全面、深入的历史认知体系贡献力量。

六、参考文献与资源推荐

为了帮助读者进一步深入学习和研究,我们提供以下参考文献与资源推荐:

6.1 主要参考文献

-

虞鑫,陶天野。学科融合与理论自觉:国内外全球新闻学研究的文献分析 [J]. 大众新闻,2025 (6): 1-10.

-

清华大学爱泼斯坦对外传播研究中心. 2025 年国际传播理论和实践新趋势 [J]. 现代传播,2025 (2): 1-12.

-

南京大学新闻传播学院新闻创新实验室. 2024 年全球新闻创新报告 [R]. 2025.

-

孙立平。观察 2025 年世界风云的四条脉络 [J]. 经济学观察家,2025 (1): 15-20.

-

葛兆光。序言:什么是 “哈佛中国史” 的 “中国”[A]. 卜正民。哈佛中国史 (第一卷)[C]. 北京:中信出版社,2016.

-

卜正民。哈佛中国史 (第五卷:挣扎的帝国:元与明)[M]. 北京:中信出版社,2016.

-

陆威仪。哈佛中国史 (第一卷:早期中华帝国:秦与汉)[M]. 北京:中信出版社,2016.

-

迪特・库恩。哈佛中国史 (第四卷:儒家统治的时代:宋的转型)[M]. 北京:中信出版社,2016.

-

罗威廉。哈佛中国史 (第六卷:最后的中华帝国:大清)[M]. 北京:中信出版社,2016.

-

保尔。这部带着 “哈佛光环” 的中华帝国史,究竟什么水平?[J]. 观察者网,2019 (10): 1-10.

6.2 扩展阅读资源

-

《剑桥中国史》:与《哈佛中国史》相比,《剑桥中国史》更加全面、系统,适合深入研究中国历史的读者。

-

《讲谈社・中国的历史》:日本学者撰写的中国通史,视角独特,可与《哈佛中国史》相互参照。

-

《全球通史》(斯塔夫里阿诺斯):从全球史视角撰写的世界通史,有助于理解中国历史在世界历史中的位置。

-

《万历十五年》(黄仁宇):以小见大的历史研究典范,对理解中国历史的深层结构有重要启示。

-

《枪炮、病菌与钢铁》(贾雷德・戴蒙德):探讨不同文明发展差异的经典著作,对理解中国历史的特殊性有启发意义。

6.3 影视资源推荐

-

《文明》(肯・克拉克):经典纪录片,探讨世界文明的发展历程,有助于理解中国文明在世界文明中的位置。

-

《大国崛起》:中国央视制作的纪录片,分析各国崛起的历史逻辑,可与《全球新闻解读》的国际热点分析相互参照。

-

《纳粹德国史》(BBC):深入分析纳粹德国的历史,对理解极端主义的历史根源有重要启示。

-

《地球脉动》:关注环境与人类发展的关系,可与《哈佛中国史》中的环境史视角相互参照。

-

《货币崛起》(尼尔・弗格森):从经济史视角分析货币的发展历程,对理解中国历史上的经济变迁有启发意义。

通过阅读上述参考文献和扩展资源,观看推荐的影视作品,读者可以进一步深化对历史知识的理解和应用,构建更加全面、深入的历史认知体系。

1033

1033

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?