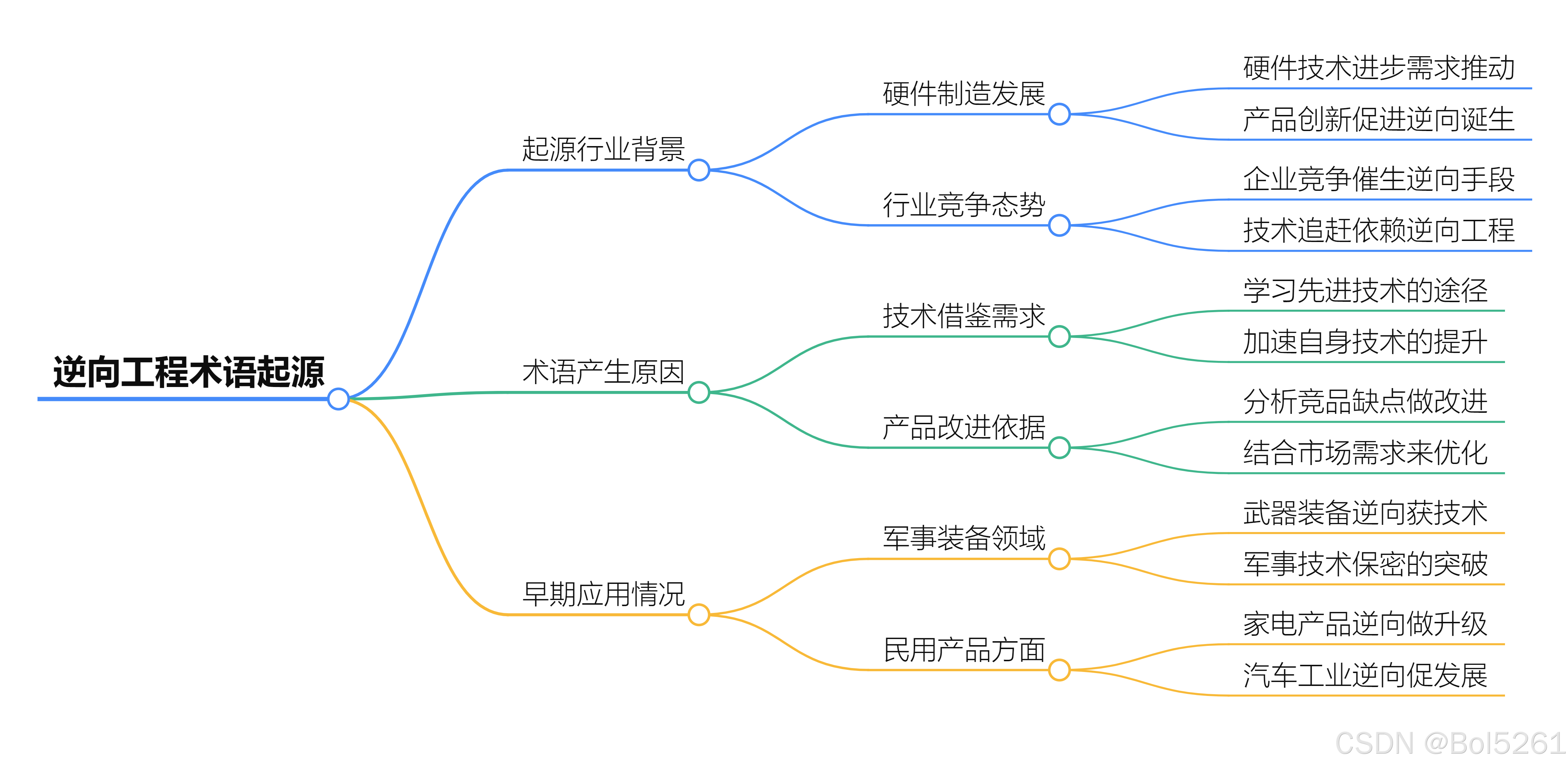

逆向工程(Reverse Engineering)术语源于硬件制造业。

逆向工程最初主要用于商业及军事领域中的硬件分析。其主要目的是在难以获取生产信息的情况下,直接从成品入手,推导出产品的设计原理。例如早期船舶工业中通过船的外形反推内部结构,就是逆向工程的一种应用。随着技术发展,逆向工程逐渐应用到更多领域,如软件、电子等,但追根溯源,其术语是从硬件制造业中产生并发展起来的。

逆向工程在软件领域的应用广泛,涵盖了代码分析、漏洞挖掘、兼容性适配等多个场景,以下是一些典型案例:

1. 软件破解与注册机制分析

- 许多商业软件通过注册码、加密狗等方式限制使用,逆向工程常被用于破解这类机制。例如:

- 分析软件的注册验证逻辑(通过反编译工具查看汇编或高级语言代码),找到验证漏洞,生成“注册机”绕过付费环节。

- 早期的Windows软件(如某些设计工具、游戏)常被逆向破解,破解者通过修改关键代码跳过注册步骤。

2. 漏洞挖掘与安全分析

- 安全研究员通过逆向工程分析软件二进制文件,寻找潜在漏洞(如缓冲区溢出、逻辑漏洞),以便修复或防御攻击。

- 案例:2014年“心脏出血”漏洞(Heartbleed)的发现过程中,研究员通过逆向OpenSSL库的源代码和二进制文件,定位到加密协议实现中的内存读取漏洞,该漏洞影响了全球大量服务器。

3. 跨平台兼容性适配

- 当软件需要移植到不同操作系统(如从Windows到Linux),但缺乏源代码时,逆向工程可辅助分析功能逻辑。

- 案例:早期某些游戏开发商未推出Linux版本,爱好者通过逆向Windows版游戏的二进制文件,提取资源和逻辑,开发出Linux兼容的“开源替代品”(如《暗黑破坏神2》的第三方Linux适配工具)。

4. 协议分析与接口适配

- 对于闭源软件的网络协议或API接口,逆向工程可用于解析其通信规则,实现跨系统交互。

- 案例:即时通讯软件(如早期的QQ)的第三方客户端开发,开发者通过逆向官方客户端的网络通信过程,解析数据包格式和加密方式,从而实现非官方客户端与服务器的通信。

5. 代码重构与遗产系统维护

- 老旧软件(如几十年前的工业控制软件)缺乏源代码或文档时,逆向工程可将二进制文件反编译为可读代码,辅助重构或维护。

- 例如:某些工厂的生产控制软件基于早期操作系统(如DOS)开发,通过逆向工程提取核心逻辑,移植到现代系统中,避免因硬件淘汰导致的业务中断。

6. 恶意软件分析

- 安全团队通过逆向工程拆解病毒、木马等恶意软件,分析其行为(如窃取数据、自我复制的逻辑),从而开发杀毒软件或防御策略。

- 案例:勒索病毒(如WannaCry)的分析中,研究者逆向其加密算法和传播机制(利用永恒之蓝漏洞),为解密工具和补丁开发提供依据。

7. 开源软件合规性验证

- 企业使用开源软件时,需确保未违反许可证协议(如GPL协议要求开源衍生作品)。逆向工程可用于比对闭源软件与开源代码的相似度,验证是否存在侵权。

- 例如:某公司被指控其商业软件盗用开源项目代码,通过逆向对比两者的二进制文件结构和关键函数,可作为法律证据。

这些案例体现了逆向工程在软件领域的双面性:既可能被用于破解、侵权等不当行为,也在安全防护、遗产系统维护、技术创新等方面发挥重要作用。因此,其应用需在法律和伦理框架下进行(如遵守《计算机软件保护条例》等规定)。

当然有用,而且应用远比“拆硬件”丰富。下面把常见场景按“拆什么、得到什么、用来干什么”三个维度快速梳理一遍,你会发现几乎所有行业都能见到逆向工程的身影。

-

软件/信息安全

• 拆什么:可执行文件、固件、通信协议、芯片掩膜。

• 得到什么:高层设计文档、算法逻辑、漏洞位置、加密流程。

• 干什么:恶意代码分析、补丁开发、兼容性实现、安全审计、竞品功能还原。 -

网络与协议

• 拆什么:私有通信协议、API 流量。

• 得到什么:报文格式、状态机、接口规范。

• 干什么:第三方客户端/硬件接入、自动化测试、安全测试、数据迁移。 -

电子/嵌入式系统

• 拆什么:PCB、BOM、固件、FPGA 位流。

• 得到什么:原理图、固件逻辑、物料清单。

• 干什么:停产设备备件再制造、漏洞修复、国产化替代、专利回避。 -

机械/汽车/航空航天

• 拆什么:实物零件、整机、涡轮叶片、车壳。

• 得到什么:3D CAD 模型、尺寸公差、材料性能。

• 干什么:快速仿制、减重优化、失效分析、维修工装设计、数字孪生。 -

建筑工程与 BIM

• 拆什么:既有建筑物、桥梁、厂房。

• 得到什么:BIM 模型、结构图纸、管线布置。

• 干什么:改造设计、设施管理、历史建筑数字化存档。 -

医疗/生物

• 拆什么:人工关节、牙科种植体、生物组织微观结构。

• 得到什么:个性化植入物模型、材料孔隙率、力学性能。

• 干什么:定制假体、术前仿真、生物打印、失效原因分析。 -

制药/化工

• 拆什么:竞争对手药片、涂层、催化剂微观形貌。

• 得到什么:成分比例、晶型、释放曲线。

• 干什么:仿制药开发、工艺优化、专利突破。 -

人工智能/机器学习

• 拆什么:黑盒模型、深度神经网络权重。

• 得到什么:可解释规则、关键特征、决策边界。

• 干什么:模型蒸馏、合规审计、偏见检测、对抗样本防护。

一句话总结:凡是你想“没有蓝图也能搞清内部机理、再生产或改进”的场景,就离不开逆向工程。

逆向工程在软件领域的应用案例,对行业发展的影响具有双面性——既推动了技术进步、安全升级和生态创新,也带来了法律争议、市场秩序挑战等问题。具体影响可从以下几个方面分析:

一、积极影响:推动技术迭代与行业升级

-

提升软件安全性与漏洞修复效率

逆向工程在漏洞挖掘(如“心脏出血”漏洞分析)和恶意软件拆解(如勒索病毒行为解析)中的应用,直接推动了软件安全行业的发展。安全研究员通过逆向找到系统弱点后,企业能针对性地发布补丁,降低大规模攻击风险;同时,安全工具(如反病毒软件、入侵检测系统)的研发也依赖逆向技术,倒逼软件厂商提升代码质量和加密强度,形成“攻防对抗”的良性循环。 -

促进遗产系统维护与技术传承

许多老旧软件(如工业控制程序、早期操作系统工具)因缺乏源代码或文档面临淘汰风险,逆向工程成为“拯救”这些系统的关键手段。通过反编译提取核心逻辑并移植到现代平台,不仅保障了传统业务的连续性(如工厂生产线、医疗设备的稳定运行),也为新一代开发者提供了学习早期技术架构的途径,避免了技术断层。 -

推动跨平台适配与生态兼容性

逆向工程在跨系统移植(如Windows软件适配Linux)、第三方接口兼容(如非官方客户端开发)中的应用,打破了闭源软件的“技术壁垒”,丰富了软件生态。例如,早期安卓系统对部分Windows应用的逆向适配,加速了移动生态的扩张;第三方工具对闭源协议的解析(如邮件客户端兼容企业私有协议),提升了用户选择权,推动厂商更开放地设计接口。 -

助力开源合规与知识产权保护

逆向工程在开源软件合规性验证中的应用(如比对闭源软件与开源代码的相似度),一方面遏制了“盗用开源代码却闭源销售”的侵权行为,保护了开源社区的创造力;另一方面也倒逼企业规范使用开源技术,推动行业建立更清晰的知识产权边界。

二、消极影响:引发法律争议与市场秩序挑战

-

加剧软件盗版与商业利益受损

逆向工程被用于破解商业软件(如生成注册机、绕过授权验证)时,直接侵犯了开发者的知识产权,导致软件厂商收入流失。例如,早期Windows付费软件的大规模逆向破解,不仅打击了开发者的创新动力,也催生了盗版产业链,扰乱了正常的软件销售市场。 -

引发法律与伦理边界模糊

逆向工程的“合法性”在不同场景中存在争议:例如,破解软件用于个人学习是否合法?第三方基于逆向开发的兼容工具是否构成侵权?不同国家的法律对此界定不一(如美国《数字千年版权法》禁止规避技术保护措施,而欧盟允许“为 interoperability 目的”的逆向),导致企业面临法律风险,也增加了行业的合规成本。 -

可能被滥用为不正当竞争工具

部分企业通过逆向工程解析竞争对手的核心算法(如搜索引擎排序逻辑、游戏引擎渲染技术),并直接复制或模仿,形成“技术剽窃”,破坏了公平竞争的市场环境。这种行为削弱了企业的创新意愿,导致行业陷入“低水平重复开发”的困境。

三、对行业规则的倒逼:推动制度与技术平衡

逆向工程的双面影响,最终倒逼行业形成更完善的规范:

- 技术层面:软件厂商通过强化加密技术(如代码混淆、虚拟机保护)、引入数字签名等手段,抵御恶意逆向;

- 法律层面:各国不断细化相关法规(如明确“逆向工程的合法场景”),平衡“技术研究自由”与“知识产权保护”;

- 行业共识层面:企业逐渐形成“有限开放”策略(如主动提供API文档、支持开源适配),减少不必要的逆向需求,同时通过专利、版权等手段保护核心技术。

总结

逆向工程对软件行业的影响,本质上是“技术工具性”与“行业规则”的博弈。其合理应用(如安全防护、遗产系统维护)是技术进步的催化剂,而滥用(如盗版、剽窃)则会损害行业根基。未来,随着技术加密与法律体系的完善,逆向工程将更聚焦于“建设性场景”,成为推动软件行业可持续发展的辅助力量。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?