在实际开发中,面向对象(OO)远比面向服务(SO)更常用。

✅ 为什么 OO 更常用?

| 维度 | 面向对象(OO) | 面向服务(SO) |

|---|---|---|

| 使用层级 | 编程范式,日常编码必用 | 架构范式,多用于大型系统或分布式环境 |

| 适用范围 | 几乎所有软件项目 | 多用于企业级、跨系统集成、微服务架构 |

| 开发复杂度 | 低,语言原生支持(如Java、C#) | 高,需额外设计服务契约、治理、总线等 |

| 人员普及度 | 几乎所有开发者都熟悉 | 需要架构师或高级开发者主导 |

✅ 总结一句话:

OO 是“日常开发的基础工具”,SO 是“系统变复杂后的架构选择”。

绝大多数项目中,OO 是默认选项;只有当系统需要跨平台、跨组织、高复用、松耦合时,才会引入 SO。

面向服务(SO)和面向对象(OO)在抽象焦点、耦合方式、交互粒度、复用机制四个维度上存在本质区别,可简洁归纳为一句话:

OO 以“对象”为中心,通过类封装状态+行为形成紧耦合的“白盒”复用**;SO 以“服务”为中心,通过契约(接口)暴露无状态行为,形成松耦合的**“黑盒”复用**。

具体差异如下:

| 维度 | 面向对象(OO) | 面向服务(SO) |

|---|---|---|

| 核心单元 | 对象(类实例:状态+行为) | 服务(接口+契约:仅行为) |

| 耦合程度 | 紧耦合(依赖具体类、继承层次) | 松耦合(仅依赖契约,实现可替换) |

| 交互粒度 | 细粒度(方法级调用,通常进程内) | 粗粒度(服务级交互,可跨进程/网络) |

| 复用方式 | 白盒复用(需了解内部结构,如继承) | 黑盒复用(仅通过契约调用,无需内部知识) |

| 状态管理 | 有状态(对象持有数据) | 无状态(服务不保留调用上下文) |

| 技术实现 | 语言级(如Java/C++类) | 协议级(如REST/SOAP,独立于语言) |

一句话总结:

OO 解决**“如何构建单个系统”的复用问题,SO 解决“如何让多个系统协同”**的集成问题。

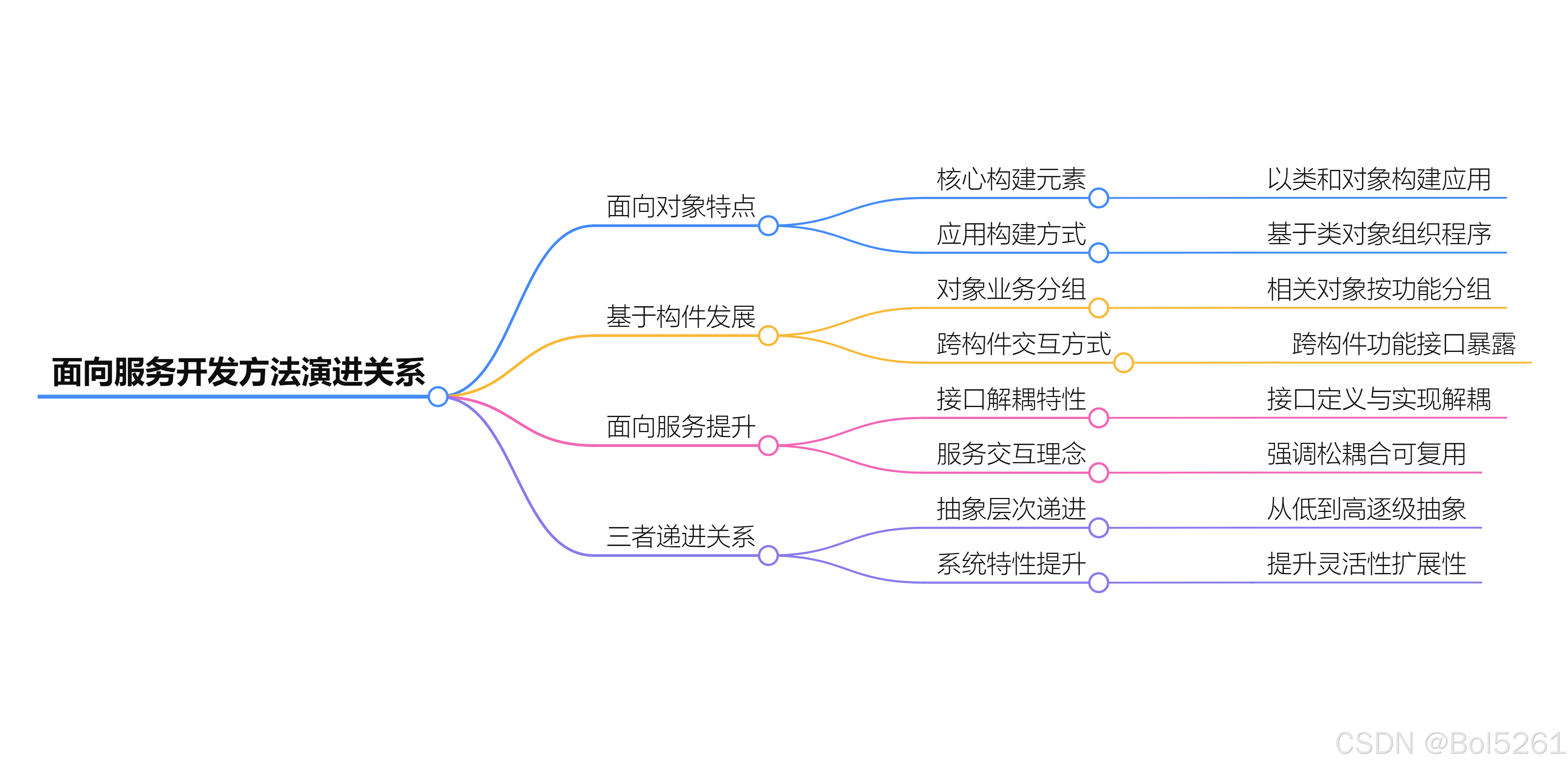

面向对象(OO)、基于构件(Component-Based)和面向服务(SO)开发方法的演进关系梳理得非常清晰。这三种方法确实是软件开发领域中不断提升抽象层次、优化系统设计的重要里程碑,我们可以从更具体的技术特点和应用场景来进一步理解它们的递进关系:

1. 面向对象(OO):关注“个体”的封装与交互

- 核心思想:以“类”和“对象”为基本单位,通过封装(Encapsulation)、继承(Inheritance)、多态(Polymorphism)三大特性,将数据和操作数据的方法绑定在一起,模拟现实世界中的实体及其行为。

- 典型场景:适用于构建小型到中型应用,例如单机版工具软件(如早期的文本编辑器)、简单的业务系统模块(如用户信息管理模块)。

- 局限性:对象的复用范围通常局限于同一应用内部,跨系统复用难度大;系统耦合度较高,修改一个类可能影响多个依赖它的对象。

2. 基于构件(Component-Based):关注“功能模块”的组装

- 核心思想:在面向对象基础上,将多个相关的类和对象按业务功能聚合为“构件”(可理解为“大粒度对象”),构件通过标准化接口对外提供服务,内部实现细节隐藏。

- 关键特点:构件可独立开发、测试和部署,不同构件通过接口交互,降低了模块间的直接依赖。例如,一个“支付构件”可封装支付逻辑的多个类,对外暴露“发起支付”“查询账单”等接口。

- 典型场景:适用于中型到大型分布式应用,例如企业级ERP系统中,将采购、库存、财务等功能拆分为独立构件,通过构件组装实现完整业务流程。

- 局限性:构件的接口定义仍与具体实现关联较深(如依赖特定编程语言或平台),跨技术栈复用困难;构件之间的耦合度虽低于对象,但仍属于“紧耦合”(例如接口变更可能导致多个构件需同步修改)。

3. 面向服务(SO):关注“跨边界服务”的松耦合交互

- 核心思想:进一步将构件的接口与实现彻底解耦,提出“服务”概念——服务是独立的、自包含的功能单元,通过标准化协议(如SOAP、REST)和中立接口(与编程语言、平台无关)对外提供服务,强调“松耦合”(服务消费者无需了解服务的内部实现,只需通过接口调用)。

- 关键特点:

- 服务可跨系统、跨平台复用(例如一个电商平台的“物流服务”可同时被自身网站、合作的第三方APP调用);

- 服务可动态组合,通过服务编排(如BPEL语言)实现复杂业务流程(例如“下单→支付→物流→通知”的全流程可由多个独立服务拼接而成)。

- 典型场景:适用于大型分布式系统、跨组织集成场景,例如云计算服务(如阿里云的“短信服务”“对象存储服务”)、企业间的业务协同(如供应链中供应商系统与采购商系统通过服务对接)。

三者的核心差异总结

| 维度 | 面向对象(OO) | 基于构件(Component-Based) | 面向服务(SO) |

|---|---|---|---|

| 抽象粒度 | 类/对象(小粒度) | 功能构件(中粒度) | 独立服务(大粒度) |

| 耦合程度 | 紧耦合(依赖具体实现) | 中耦合(依赖接口但平台相关) | 松耦合(接口与实现完全解耦) |

| 复用范围 | 同一应用内部 | 同一系统内的不同模块 | 跨系统、跨平台、跨组织 |

| 核心目标 | 代码级复用与维护 | 模块级组装与复用 | 服务级协同与灵活扩展 |

简言之,从面向对象到基于构件,再到面向服务,本质是通过**“抽象粒度扩大”和“耦合程度降低”**,逐步提升系统的灵活性、可复用性和可扩展性,以适应从简单应用到复杂分布式系统的发展需求。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?