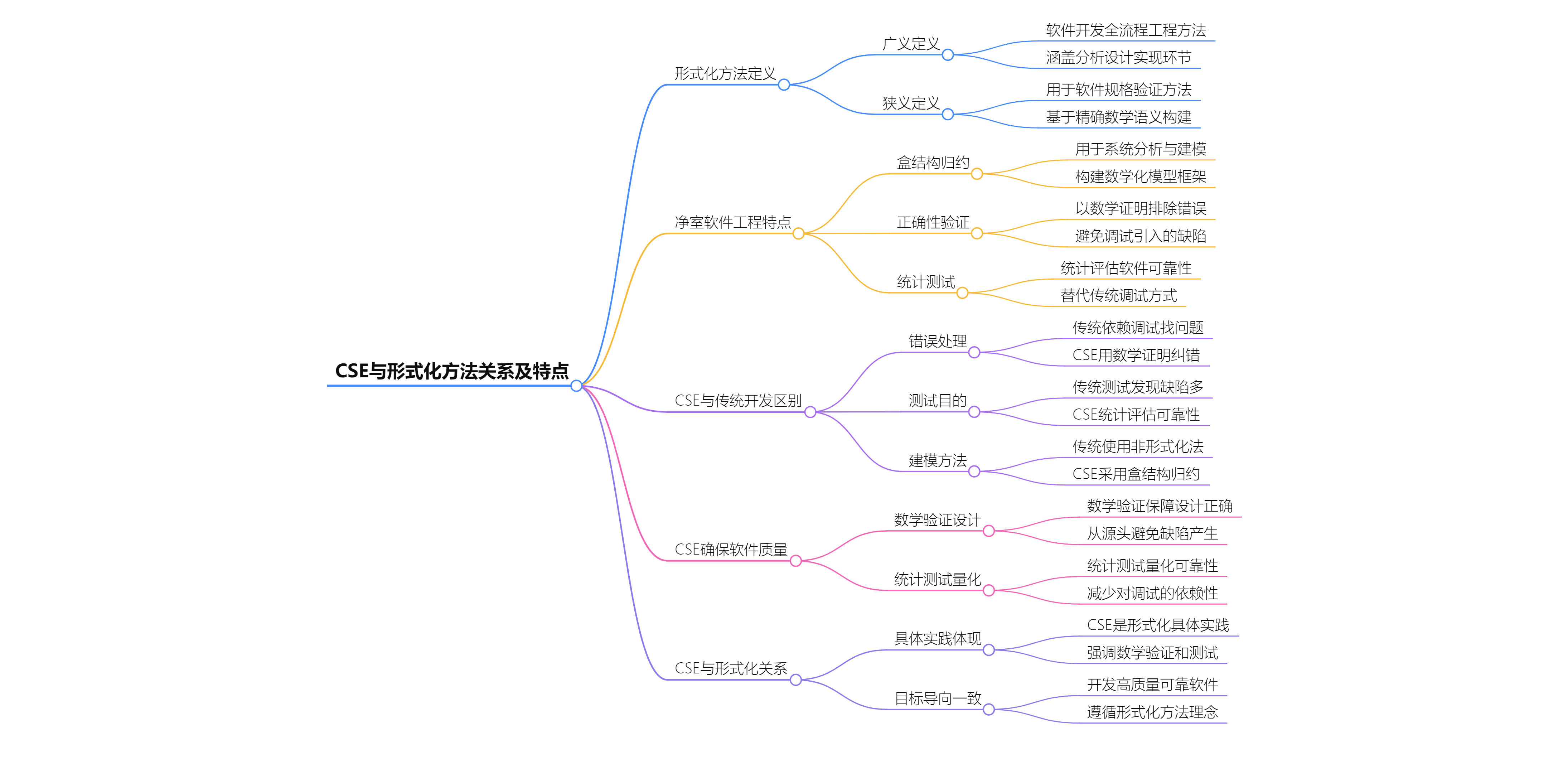

净室软件工程(CSE)是形式化方法在软件开发中的具体应用,它通过独特的机制和方法,与传统软件开发形成鲜明对比,致力于保障软件质量。

- 形式化方法:为软件开发提供了基于严格数学的框架,从广义上涵盖了开发全过程的系统工程方法,狭义上则聚焦于软件规格说明和验证。

- CSE的核心与优势:其核心的盒结构归约、正确性验证和统计测试,使其在错误处理上依靠数学证明而非调试,测试目的在于统计评估可靠性,建模方法也更为数学化,这些特点共同作用,通过数学验证避免缺陷引入,借助统计测试量化可靠性,从而确保软件质量。

这种将形式化方法具体化为可操作的工程实践的方式,让CSE在追求高质量、高可靠性软件的开发过程中具有独特价值。

净室软件工程(CSE)因强调通过数学验证确保设计正确性、以统计测试量化可靠性,且能最大限度减少缺陷引入,其应用场景主要集中在对软件可靠性、安全性和质量要求极高的领域。具体包括以下几类:

1. 安全关键系统

这类系统的故障可能导致人员伤亡、重大财产损失或环境灾难,对软件质量的容错率极低,CSE的严格验证机制能有效降低风险:

- 航空航天领域:如飞行器控制系统(自动驾驶、导航系统)、卫星姿态控制系统等。例如,航天器的飞控软件若出现错误,可能导致任务失败甚至航天器坠毁,CSE的正确性验证可提前排除设计缺陷。

- 医疗设备领域:如生命支持系统(呼吸机、心脏除颤器)、医疗影像诊断系统等。医疗设备软件的错误可能直接威胁患者生命,CSE通过数学证明确保核心功能的准确性。

- 核能与能源系统:如核电站监控系统、电力调度系统等。这类系统的软件故障可能引发能源泄漏、供电中断等严重事故,CSE的可靠性保障机制至关重要。

2. 高可靠性嵌入式系统

嵌入式系统通常运行在资源受限、环境复杂的场景中,且一旦部署后维护成本极高,需在开发阶段确保高可靠性:

- 工业控制领域:如智能制造中的生产线自动化控制软件、精密仪器控制系统(如半导体生产设备)。CSE的盒结构归约可清晰建模系统交互,避免逻辑漏洞。

- 汽车电子领域:尤其是自动驾驶的决策系统、刹车防抱死系统(ABS)等。汽车软件的可靠性直接关系到行车安全,CSE的统计测试能量化评估软件在极端场景下的表现。

3. 金融与关键业务系统

这类系统需保证数据准确性、交易完整性,且故障可能导致经济损失或信任危机:

- 金融交易系统:如高频交易算法、银行核心账务系统。CSE的正确性验证可确保交易逻辑无歧义,避免因计算错误导致的资金损失。

- 关键业务支撑系统:如大型企业的供应链管理核心模块、政府部门的政务数据处理系统。CSE通过严格的建模和验证,减少因软件缺陷导致的业务中断。

4. 军事与国防系统

军事软件的可靠性直接影响作战效能和国家安全,例如:

- 武器控制系统(导弹制导、无人机指挥系统)

- 加密通信系统(确保信息传输的安全性和完整性)

CSE通过数学化的设计和验证,能在复杂对抗环境中保证软件功能的稳定性。

总结

CSE的应用场景核心是**“零缺陷容忍”或“高可靠性需求”**,其通过形式化的建模、数学验证和统计测试,牺牲了部分开发效率以换取极高的软件质量,因此更适合对可靠性要求远高于开发成本和周期的领域。对于普通消费级软件(如手机APP、网页应用),因需求快速迭代且容错率较高,CSE的投入成本通常不符合性价比,应用较少。

你的总结已经非常清晰,下面我稍作补充和提炼,帮助更精准地理解CSE与形式化方法的关系:

如何理解CSE与形式化方法的关系?

-

形式化方法是“理论”,CSE是“实践”

形式化方法提供严格的数学工具和语义框架(如逻辑证明、形式化规约),而CSE是这些方法在软件开发中的系统化工程实践,将数学验证嵌入开发流程。 -

CSE是形式化方法的“子集与强化”

- 子集:CSE仅采用形式化方法中适合工程化的部分(如盒结构建模、正确性证明)。

- 强化:CSE通过统计测试补充了传统形式化方法对“实际运行可靠性”的验证缺口(数学证明无法覆盖所有运行时场景)。

-

共同目标:零缺陷的可靠性

形式化方法追求“数学正确性”,CSE进一步通过“不调试”原则(设计时即消除错误)和统计测试,将数学正确性转化为可量化的可靠性指标(如平均无故障时间)。

一句话总结

CSE是形式化方法在工业场景中的“务实化”——用数学证明确保设计无缺陷,用统计测试验证现实可靠性,两者互补实现“高可信软件”的开发。

净室软件工程(CSE)在软件开发中的具体应用步骤可归纳为以下五个阶段,每个阶段都融合了形式化方法与统计质量控制:

1. 需求分析(Requirements Analysis)

- 目标:精确定义用户需求,消除歧义。

- 方法:

- 与客户协作,将需求转化为数学化的规格说明(如基于函数的规约)。

- 使用盒结构规约:从黑盒(外部行为)→状态盒(状态机)→明盒(过程实现)逐步细化。

2. 形式化设计(Formal Design)

- 目标:通过数学模型确保设计的正确性。

- 方法:

- 基于函数的规范:用数学函数描述系统行为,避免自然语言的模糊性。

- 增量式设计:将系统分解为小的、可验证的增量模块,每个模块独立验证。

3. 正确性验证(Correctness Verification)

- 目标:在编码前通过数学证明消除缺陷(而非调试)。

- 方法:

- 对关键模块进行形式化证明(如使用逻辑推导验证算法是否符合规约)。

- 团队评审:开发人员通过同行审查和数学推演确认逻辑正确性。

4. 统计测试与认证(Statistical Testing & Certification)

- 目标:量化软件可靠性,而非发现缺陷。

- 方法:

- 使用模型(Usage Model):基于用户实际操作场景生成测试用例。

- 统计抽样:通过有限测试用例推断系统整体可靠性(如计算平均无故障时间)。

- 软件认证:若统计结果达到预设标准(如99.9%可靠性),则通过认证。

5. 增量式开发与维护(Incremental Development & Maintenance)

- 目标:持续交付高质量增量,减少回归风险。

- 方法:

- 迭代开发:每个增量重复上述步骤(需求→设计→验证→测试)。

- 统计过程控制:监控每阶段的质量指标(如缺陷率),确保过程稳定性。

示例流程图

需求分析 → 形式化设计 → 正确性验证 → 统计测试 → 增量交付

↑ ↑ ↑ ↑ ↑

数学化规约 → 盒结构建模 → 数学证明 → 使用模型测试 → 持续迭代

关键差异总结

| 传统开发 | CSE步骤 |

|---|---|

| 调试修复缺陷 | 数学证明预防缺陷 |

| 测试发现错误 | 统计测试量化可靠性 |

| 一次性交付 | 增量式验证与交付 |

通过以上步骤,CSE将形式化方法的严谨性与工程实践结合,适用于航天、金融等高可靠性场景。

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?