太厉害了,真棒!!!

▲第一作者:Luhan Ye通讯作者:李鑫通讯单位:哈佛大学DOI: 10.1038/s41586-021-03486-3

背景介绍

由高容量和高能量密度的锂金属作为负极,单晶LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2(NMC811)作为正极构成的锂金属电池循环稳定性,对于电动汽车等移动设备至关重要。然而,无论在液态电解质还是在固态电解质中,电池循环性能都不能得到完全保障。进一步研究表明,具有高机械强度的固态电解质有望抑制锂枝晶渗透现象,但固态电解质Li10±xM1±yP2±pS12±q(M=Ge,Si)对锂金属不稳定,通常通过施加石墨或铟金属的保护层以使固态电解质与锂金属之间的接触绝缘。纯锂金属一旦与Li10Ge1P2S12(LGPS)电解质接触,电池可能会因界面反应而迅速失效。相比之下,Li6-yPS5-yCl1+y则比LGPS更稳定。然而,在电池组装或长时间循环过程中,陶瓷颗粒中会产生微米或亚微米级大小的裂纹,一旦形成裂纹,锂枝晶渗透现象不可避免。

本文亮点

-

制备了一种具有界面稳定性的多层结构固态锂电池(对锂金属响应),从而实现了在超高电流密度下稳定循环且抑制枝晶渗透现象。

-

新颖的多层设计特点在于将不稳定的电解质夹在稳定的固态电解质之间,以构成三明治结构,且通过在不稳定的电解质层中进行良好的局部分解,抑制了任何锂枝晶的生长。3. 基于实验结果,本文提出了一种类似于膨胀螺丝效应的机制,以此解释循环过程中抑制枝晶的行为,即任何裂纹都能被动态生成且受到良好约束的分解所填充,这可能归因于分解引起的“锚定”效应所控制。4. 以锂金属作为负极,LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2作为正极构成的电池无论在低倍率(1.5 C),还是在高倍率(20 C)下,均能展现出优异的循环性能。即:分别在1.5C(0.64 mA cm-2)和20 C(8.6 mA cm-2)下,循环2000圈和10000圈之后,容量保持率达到81.3%和82%。5. 进一步在微米级正极材料中实现110.6千瓦/千克的比功率和高达631.1瓦时/千克的比能量。

图文解析

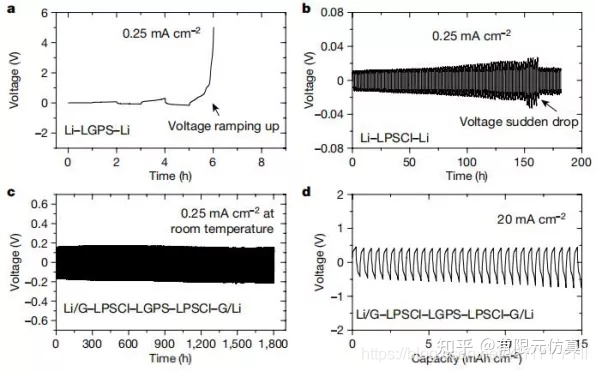

▲图1:多层结构提升对称电池循环性能要点1:以Li10Ge1P2S12(LGPS)和Li5.5PS4.5Cl1.5(LPSCl)为电解质构成对称电池,由于LGPS层与锂金属反应活性较高,LPSCl构成的电池循环性能较好。

要点2:由石墨保护的锂负极(Li/G)与LPSCl-LGPS-LPSCl电解质构成的对称电池。由于中间电解质LGPS高反应性,以及两侧LPSCl对锂金属的保护性,双重作用助力循环性能提升。

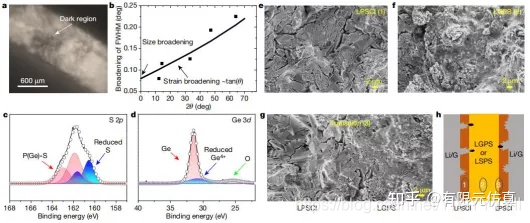

▲图2:循环后固态电解质结构、化学和形貌表征

要点1:将锂金属沉积到LGPS或LPSCl上时,观察到LGPS的表面变黑,而LPSCl的表面没有明显的颜色变化。X射线光电子能谱(XPS)显示LGPS大量分解为S和Ge,表明LPSCl对称电池短路是由锂枝晶渗透引起的。要点2:循环后,LPSCl层出现了清晰裂纹,而LGPS层没有出现裂纹。同时,LGPS细节形貌类似被“混凝土”层掩盖,表明发生了局部分解。要点3:锂枝晶渗透能够通过亚稳态和动力学稳定性抑制,Ge还原能够通过局部机械收缩和应变场约束,填充和修复任何微米级/亚微米级的裂纹,达到抑制锂枝晶渗透的现象。基于此,提出膨胀螺丝效应,锂枝晶为螺丝。

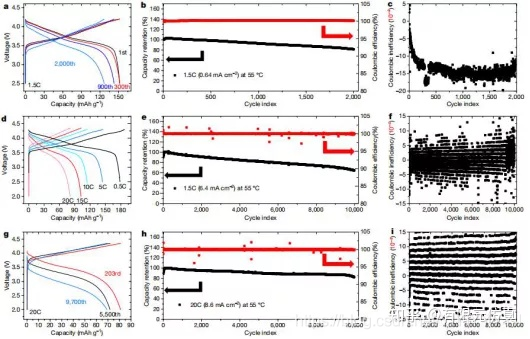

▲图3: 多层结构固态电池循环性能

要点1:以LPSCl-LSPS-LPSCl(LSPS:Li9.54Si1.74(P0.9Sb0.1)1.44S11.7Cl0.3)作为电解质的固态电池,无论在低倍率(1.5 C),还是在高倍率(20 C)下,均能展现出优异的循环性能。即:分别在1.5C(0.64 mA cm-2)和20 C(8.6 mA cm-2)下,循环2000圈和10000圈之后,容量保持率达到81.3%和82%。

要点2:循环后电池能够通过小电流进行容量恢复,从而意味着此类电池可在固定式储能系统中得到重复使用。

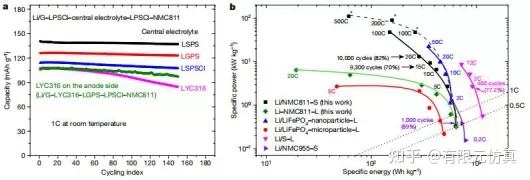

▲图4:多层结构的普适性

要点1:本文多层结构不限于任何特定的材料,以各种电解质为中心层都能展现出稳定的循环性能(可能归因于限制锂枝晶渗透的膨胀螺丝效应),中间层分别为Li9.54Si1.74(P0.9Sb0.1)1.44S11.7Cl0.3(LSPS),Li10Ge1P2S12(LGPS),Li9.54Si1.74P1.44S11.7Cl0.3(LSPSCl)和Li3YCl6(LYC316)。

要点2:相比之下,本文固态多层结构设计的循环性,稳定性,比能量和比功率,都比使用其他电解质(无论是液态还是固态电解质)的锂金属电池高几个数量级。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-021-03486-3

作者介绍

Xin Li(李鑫)

李鑫,哈佛大学John A. Paulson工程与应用科学学院,材料科学副教授,研究方向:1. 锂/钠离子电池下一代储能材料;2. 能源相关材料的高级仿真与(原位)表征;3. 高温超导计算模型。

主页:

https://scholar.harvard.edu/lixin

Luhan Ye(李鑫课题组研究生)

多层固态锂电池

多层固态锂电池

采用多层结构固态电解质,显著提升了锂金属电池的循环性能及抑制锂枝晶渗透现象。该设计通过局部分解抑制锂枝晶生长,并展现出了在高低倍率下优异的循环性能。

采用多层结构固态电解质,显著提升了锂金属电池的循环性能及抑制锂枝晶渗透现象。该设计通过局部分解抑制锂枝晶生长,并展现出了在高低倍率下优异的循环性能。

1304

1304

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?