企业在创新和变革的过程中必然会开展很多活动,但很多企业没有在科学的方法指导下开展活动,也没有对这些活动进行总结、提炼,从而带来一系列问题。

一是经验的浪费。任正非曾经说过“华为最大的浪费,就是经验的浪费”。如果没有对经验进行总结沉淀,那么再做同一件事情,就会有不同的方法,不同的团队和部门之间进行交流也很困难。

二是增加了管理的复杂度。与前面提到的产品研发上的问题类似,因为流程和制度没有经过精心设计,会形成大量不同的流程、制度、管理方法,增加了业务管理的复杂度,以及对这些体系进行管理的复杂度,而它们本来可以在一致的思想方法指导下开展。

三是不能发挥管理平台的作用。没有把看起来是不同类型的类似工作进行进一步提炼总结,形成共同的语言和方法论工具。例如,产品开发和技术开发,看上去不一样的两种任务,背后却有共同的逻辑;对于应当做什么,可以归纳为战略、规划和立项;对于如何把事情做好,可以归纳为研发过程和项目管理。

四是不能有效地分工与合作。对于复杂的事情,没有进行科学分解,既没在时间维度上划分为若干阶段,也没有事先确定每个阶段的目标。在同一个时间段内,如果没有(在空间上)把活动按专业领域及其对应的目标进行分解,就会缺乏业务上的逻辑结构。如果没有一个业务流程框架对业务进行分解,就不能把复杂的事情进行拆分,没有降低难度,在创新和变革上的大规模分工与合作就无法完成,最终仍然依赖个人,无法形成组织能力,不能为流程型组织的打造提供基础。

对于以上问题,我们归纳为缺乏结构化流程。例如,某从事大型机械装备的企业,客户包括国企、民企、军企、国外500强企业,每个客户会有不同的需求。为了满足客户需求,该企业制定了不同的流程和制度,从而大大增加了管理成本。因此当企业没有统一的方法时,规模优势也就得不到发挥。

结构化流程是把企业的业务活动按照一定的逻辑进行分解,在时间顺序上进行分解,就形成不同的阶段;在专业领域进行活动的归类,就形成角色及其要完成的任务,并让角色和组织相匹配。完成同一个活动,可以有不同的方法和工具,也就是有不同的逻辑结构。结构化流程的假设是,完成某项工作一定要在理论上和实践上有最佳的方法,一定要在这些方法论指导下进行流程建设。在这个意义上讲,是企业要适应流程,而不是流程去适应企业。在企业适应流程的过程中,需要企业的组织行为和个人行为发生变化,这个过程就是管理变革,也就是管理体系的创新过程,这个过程也需要进行结构化。

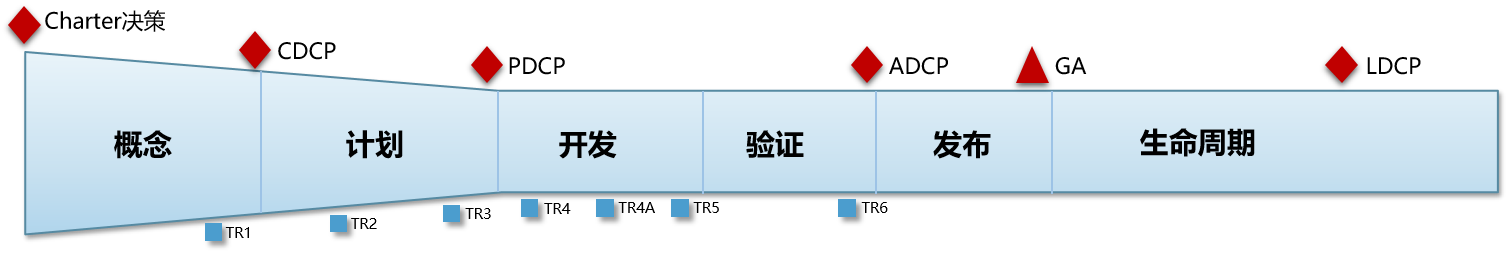

IPD中的结构化流程包括需求管理、规划、立项、开发等流程,每个流程被划分为若干阶段,每个阶段会设置评审点。评审点分为决策评审点(Decision Check Point,DCP)和技术评审点(Technology Review,TR)。通过决策评审实现高层决策团队(投资方)和规划团队、研发团队(承诺方)等团队的互动,资源分批受控投入,既满足项目进展需要,又避免投资失控。通过流程中的技术评审,可以实现专家与项目团队的充分互动,各领域专家能够充分利用其专业经验为团队提供 指导,确保产品最终满足客户需求。

有了好的分层结构化流程架构,就形成了一个“容器”,管理工具、规范、标 准、经验教训等都可以纳入其中。同时,结构化流程为构建其他管理体系奠定了基础,比如组织和团队设计、人力资源管理体系建设、绩效管理体系设计、薪酬体系设计等。目前,被广泛参考和采用的结构化流程架构是APQC(美国生产力与质量中心)的流程分类框架。

5万+

5万+

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?