从多邻国裁撤90%翻译团队,到Klarna用AI客服替代700名员工,再到近期的就业焦虑,一场静默的职场革命正以指数级速度重塑就业版图。

随着人工智能的迅猛进步,劳动力市场正经历着变革。

本周,多邻国宣布计划用人工智能取代承包商,成为一家“以AI为先”的公司。记者布莱恩·梅尔昌特指出,此举表明人工智能就业危机“已经到来”。

事实上,这甚至不是一项新政策。

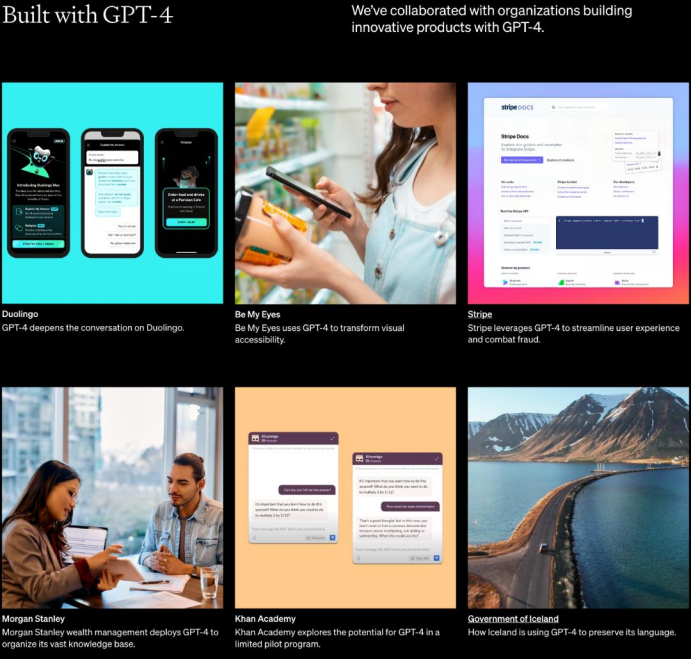

去年,全球最大的语言学习平台多邻国(Duolingo)迈出了引人注目的一步,裁减了数千名人工翻译人员,转而采用人工智能技术来完成翻译工作。这一变革性的举措不仅展示了多邻国对技术创新的承诺,也使其成为OpenAI官网首批公布的GPT-4用例中仅有的两家教育科技公司之一。

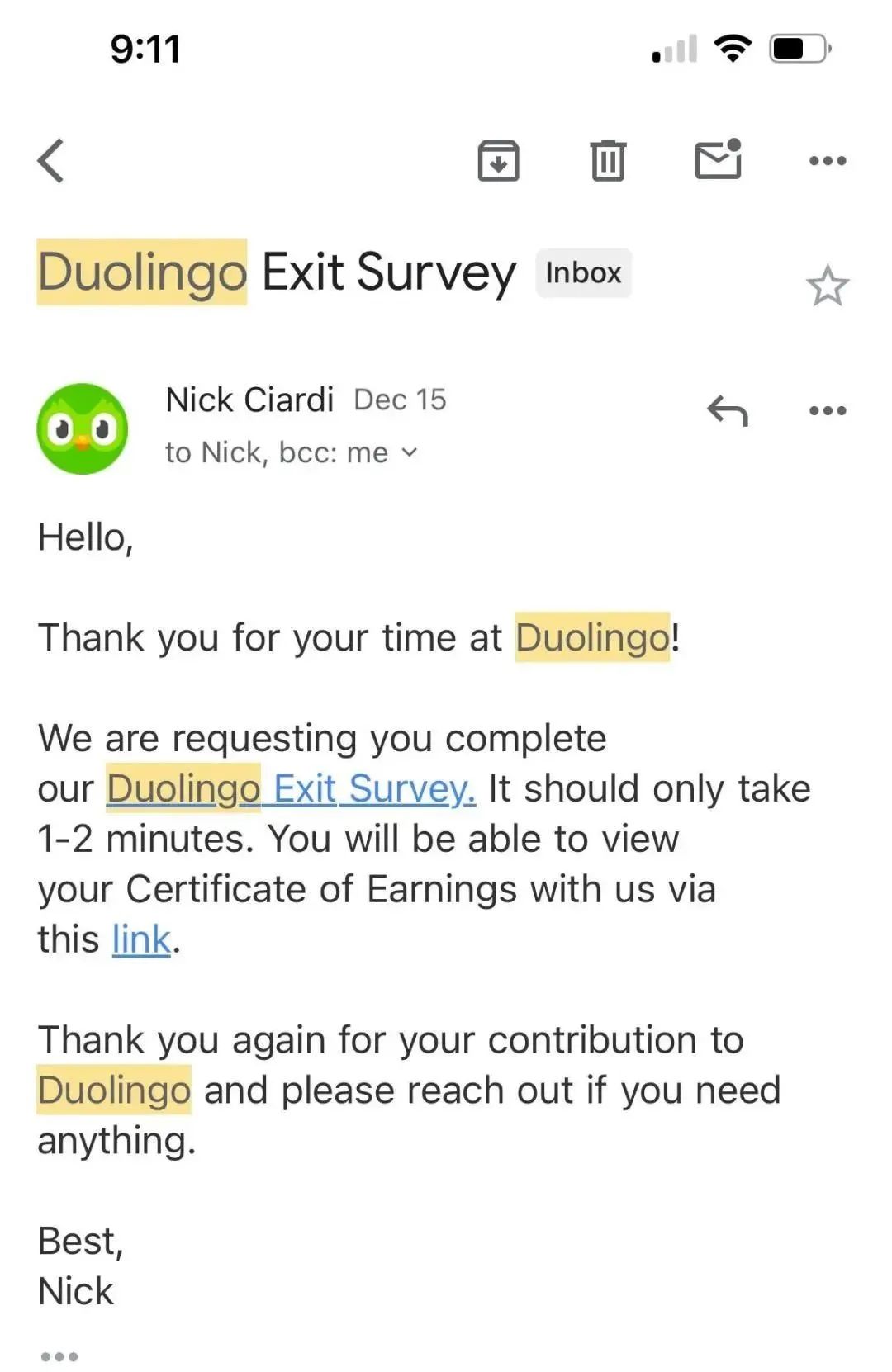

在多邻国服务了五年的资深员工在网络论坛上揭露了自己的职场遭遇:“我们团队原本有四位核心成员,但不幸的是,其中两位被裁员。剩下的我们两人则专注于审核人工智能生成的内容,以确保其符合标准。” 从他分享的图片中可以看出,解雇通知是在去年年底12月中旬发出的。值得强调的是,此次裁员波及的是多邻国的合同工而非正式员工。

同样是去年,瑞典金融科技公司Klarna 就表示,其AI助理(AI assistant)将代替 700 名全职客服人员的工作。

而最近由AI带来的就业焦虑则见证了一个事实:人工智能,将改变就业规则。

据世界经济论坛最新发布的《2025年未来就业报告》预测,全球职场将有22%的就业机会面临变革,新创造的工作岗位1.7亿个,被替代的工作岗位9,200万个,就业机会净增7,800万个。

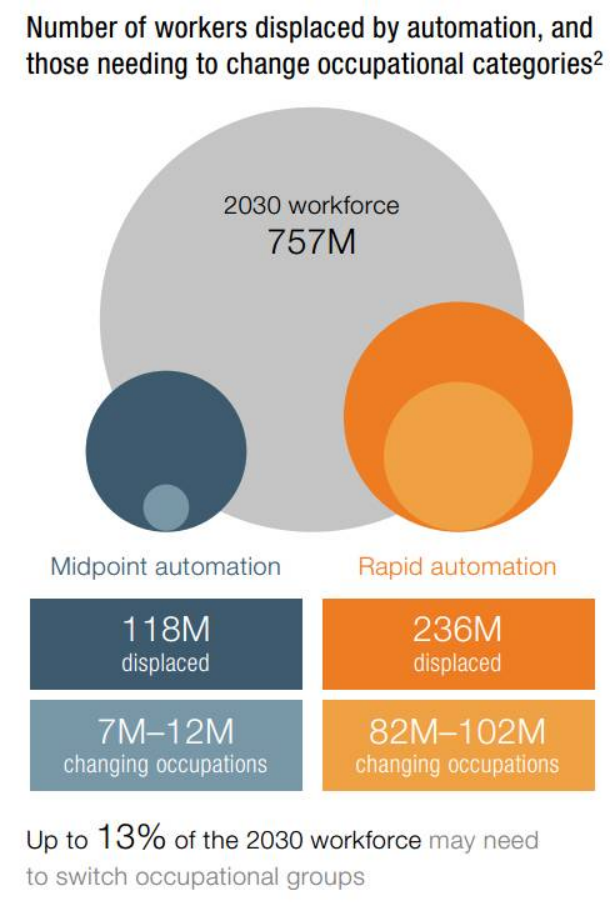

麦肯锡报告指出,在自动化发展迅速的情境下,到2030年中国约有1亿的人口面临职业转换,约占到时就业人口的13%。

这次变革的特殊之处在于,AI的触角正从体力劳动延伸至脑力领域。生成式AI的出现,让律师、记者、设计师等传统白领职业也登上风险榜单,就连撰写新闻稿件的记者也无法摆脱自动化的大趋势。全球最大新闻机构之一的美联社已经开始启用撰写软件批量“生产”财经报道,甚至纽约时报也宣布将使用AI生成新闻稿件。

这种新旧交替的阵痛,折射出劳动力市场价值坐标的剧烈偏移。

AI带来的,只有焦虑吗?

然而,危机的另一面也是新大陆的浮现。在文旅、金融等领域相关企业的数字化转型下,AI正在带来质的飞跃。以文旅行业为例,在AI赋能下,内容更新率大幅提升的同时,也催生了“数字文旅策划师”、“沉浸式体验设计师”等新兴岗位。

这或许揭示了AI时代的生存法则——与其恐惧被替代,不如成为驾驭技术的创造者。

当AI能批量生产套路化内容,真正留住用户的恰恰是无法被算法复制的灵魂。

AI掀起的不是岗位争夺战,而是人类价值的重新校准。在新旧交替之间,我们看到的不是取代,而是前所未有的创造可能:AI消灭的是平庸,犒赏的是独特。在这场持续演进的技术革命中,真正的赢家永远是那些将人工智能与人类灵魂熔铸一体的破局者。

744

744

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?