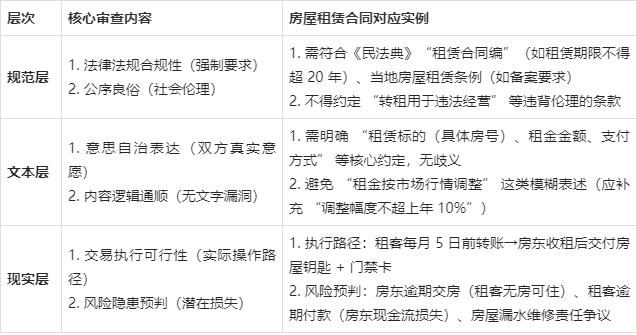

合同审核需穿透 “规范 - 文本 - 现实” 三层逻辑,每层各有侧重且相互衔接,以下结合房屋租赁合同案例具体拆解:

从 “读条款” 到 “修条款”

审核核心流程可概括为:读条款→预测情形→判风险→再预测→修条款,每个环节需聚焦关键动作:

-

读条款:不仅读字面意思,更要识别 “具有法律意义的表述”(如 “承担全部责任” 需明确 “责任范围是否含间接损失”),可借助 AI 工具辅助筛查法言法语漏洞;

-

预测情形:将抽象条款映射到实际交易场景 —— 比如 “租客付押金” 条款,需预测 “租客拒付押金怎么办”“房东不退押金怎么界定”;

-

判风险:既要 “定性”(是必然风险 / 根本风险 / 一般风险),也要 “定量”(风险发生概率、可能损失金额),比如 “房东无房产证出租” 属于 “根本风险”(合同可能无效,损失 = 已付租金 + 搬家成本);

-

再预测:修条款前需二次预判 “修改后是否产生新风险”,比如约定 “租客逾期付款收 10% 违约金”,需预测 “10% 是否过高(可能被法院调低)”;

-

修条款:通过调整表述重塑权利义务,比如将 “房东负责维修” 改为 “房东收到维修通知后 7 日内维修,逾期租客可自行维修,费用由房东承担”。

流程拆分的两大价值

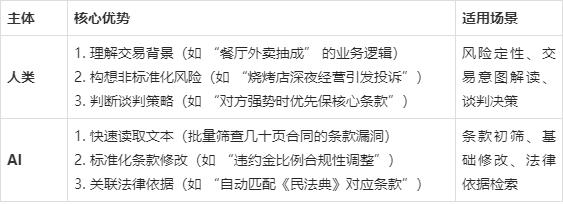

划分人机协作边界:

-

AI 擅长:文本读取(批量筛查条款漏洞)、基础条款修改(如标准化违约金表述);

-

人类擅长:意思理解(判断 “模糊条款背后的真实交易意图”)、具象构想(预测 “租客半夜扰民引发邻里纠纷” 这类非标准化风险);

-

协同场景:AI 初筛条款漏洞→人类判断漏洞是否属于 “核心风险”→AI 提供修改草案→人类结合交易背景优化。

定位初学者短板:

-

新手:仅能 “读条款字面意思”,无法关联现实风险(如看到 “租金年付”,想不到 “租客资金压力大可能中途违约”);

-

熟手:能 “预测常见风险”,但风险判断不够精准(如知道 “逾期付款有风险,但不会算‘违约金过高的法律风险’”);

-

老手:可穿透文本,结合 “规范层 + 现实层” 综合判断(如看到 “约定租赁期 25 年”,直接关联《民法典》20 年上限,同时预判 “超期 5 年部分无效,可能引发租金返还争议”)。

案例演练:房屋租赁条款优化

以 “基础条款:租客每月 5 日前支付租金,房东交付房屋” 为例,按流程实操:

-

读条款:缺失 “租金金额”“交房时间”“逾期责任” 三大核心要素,属于 “文本层逻辑漏洞”;

-

预测情形:房东收租后迟迟不交房(租客需临时找酒店)、租客逾期 10 天付款(房东现金流受损);

-

判风险:均为 “一般风险”(发生概率中等,损失可控),但未约定责任会导致维权无据;

-

修条款:优化为 “租客每月 5 日前向房东支付租金人民币 3000 元(转账至 XXX 账户);房东应于 2024 年 X 月 X 日前将房屋(具体房号:XXX)交付租客,交付时需结清物业费、水电费;租客逾期付款,每逾期 1 日按应付租金的 0.5% 支付违约金;房东逾期交房,每逾期 1 日按月租金的 100% 赔偿租客损失”。

AI 协同合同审核:优势与实操技巧

人机优势对比

实操技巧:用 “精准指令” 提升 AI 效果

AI 的输出质量取决于 “指令的具体程度”,避免模糊需求,以下为两类核心场景的指令示例:

条款解读场景:

-

低效指令:“帮我解读营业额条款”;

-

高效指令:“帮我解读这份餐饮加盟合同中的‘营业额抽成条款’(条款内容:乙方需按月营业额的 5% 向甲方支付抽成),需分析:①抽成基数是否包含‘外卖平台补贴’?②未明确‘营业额统计时间’的风险?③关联《商业特许经营管理条例》的相关规定”。

→ AI 会输出 “抽成基数歧义风险”“时间约定漏洞”“法律依据” 等精准内容。

条款修改场景:

-

低效指令:“修改这个条款”;

-

高效指令:“帮我修改餐饮租赁合同中的‘营业额条款’,背景信息:①乙方是烧烤店,晚上经营至凌晨 2 点;②乙方有外卖业务,外卖平台抽成 20%;③乙方谈判地位弱,不要大幅改动原条款,仅需规避‘外卖收入被计入抽成基数’的风险。原条款:乙方需按门店营业额的 8% 向甲方支付管理费”。

→ AI 会输出优化方案:“乙方需按门店线下营业额(不含外卖平台收入)的 8% 向甲方支付管理费,乙方需每月提供外卖平台对账单作为佐证”,完全贴合业务场景。

合同谈判的 “斗智斗勇”:关键场景应对

场景 1:对方强势,拒绝修改核心条款怎么办?

核心策略:抓 “风险优先级”,用 “合规性” 说服,放弃非核心争议

-

先筛选 “根本风险条款”(如 “付款期限”“交付义务”“违约责任”),非核心条款(如 “通知方式为邮件 / 短信”)可让步;

-

用法律依据施压:比如对方拒绝加 “逾期付款违约金”,可说明 “根据《民法典》第 585 条,约定违约金是保障交易安全的常规操作,若不约定,后续您方逾期收款,维权时需举证实际损失,反而更麻烦”;

-

避免 “为改而改”:若对方坚持 “条款不可动”,可要求在 “合同附件” 中补充 “风险说明”(如 “附件:双方确认,本合同第 X 条未约定逾期责任,后续发生争议按法定标准执行”),保留书面依据。

场景 2:客户要求加 “买卖不破租赁” 条款,是否配合?

结论:不建议主动添加,更不建议按客户要求添加

-

法律依据:《民法典》第 725 条已明确 “租赁物在承租人按照租赁合同占有期限内发生所有权变动的,不影响租赁合同的效力”,属于 “法定条款”,无需合同额外约定;

-

风险隐患:若配合添加,客户可能认为 “这条是我提醒后才加的,律师连法定条款都不知道,不够专业”,反而削弱信任;

-

应对方式:告知客户 “‘买卖不破租赁’是法律明文规定的权利,即使合同不写,您的租赁权也受法律保护;如果额外添加,反而可能因表述不严谨(如漏写‘占有期限内’)导致条款瑕疵,没必要画蛇添足”。

合同不是冰冷的文字,而是交易的 “安全网”。 审核时多穿透一层逻辑,谈判时多留一分余地,就能少踩一次坑、少一场纠纷。

无论是用 “三层穿透法” 拆解条款,还是靠 “人机协同” 提升效率,或是在谈判中用 “法律依据 + 利益平衡” 破局,核心都离不开 “贴近业务、预判风险”。

希望这份指南能帮你跳出 “只盯文本” 的误区,既做得了精准的条款审核,也能在谈判桌上守住底线、争取权益。

毕竟,一份 “无坑” 的合同,才是对交易双方最实在的保护。

947

947

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?