定义

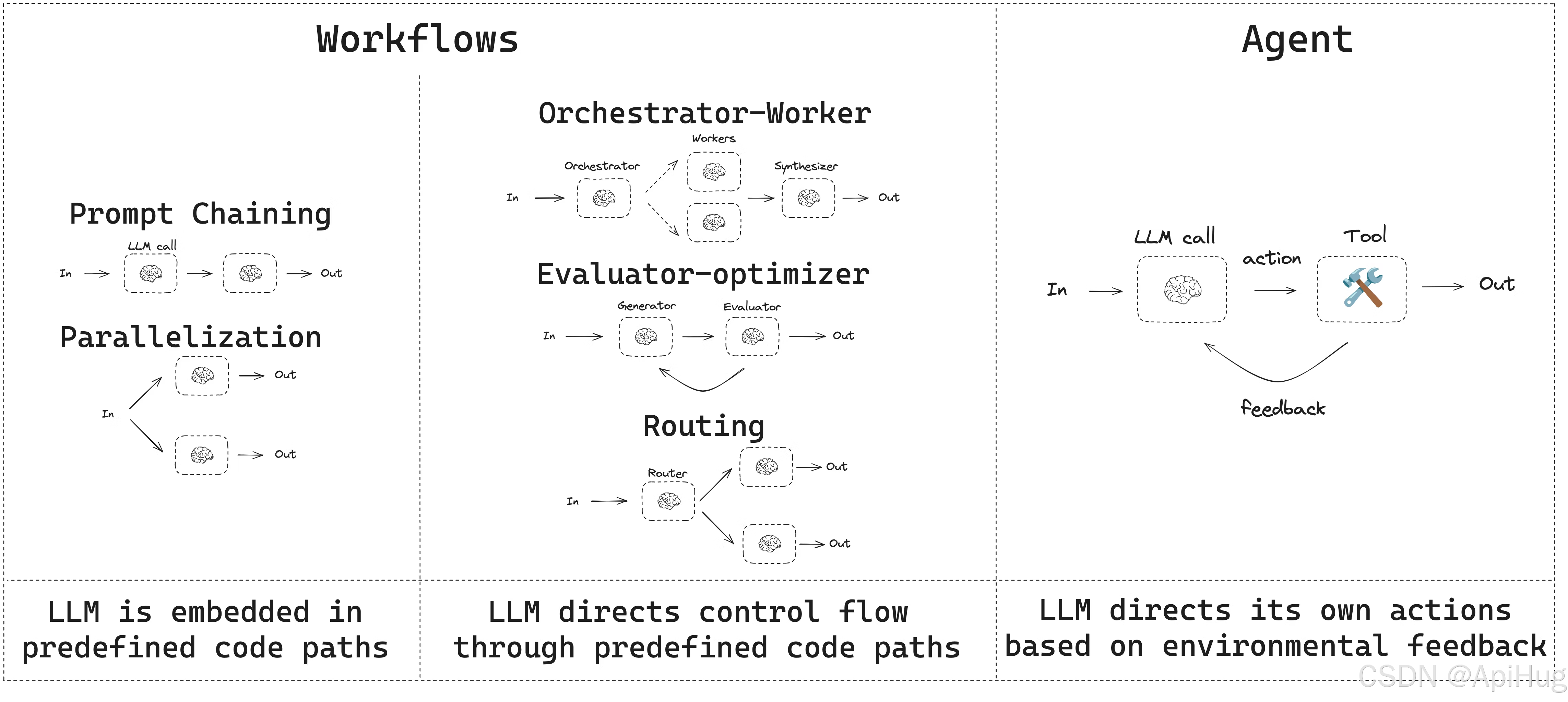

工作流是通过预定义代码路径来编排 LLM 和工具的系统。而智能体则是 LLM 动态指导自身流程和工具使用,并保持对如何完成任务的控制的系统。

Workflows have predetermined code paths and are designed to operate in a certain order.

Agents are dynamic and define their own processes and tool usage.

并非完全对立(两者可以结合):

- 例如,在智能体的规划结果中,可以调用一个预定义的工作流来执行其中某个复杂的子步骤;

- 或者在工作流中嵌入一个智能体节点来处理流程中某个需要灵活决策的环节。

技术演进:

- 工作流平台正在吸收智能体的思想(如Dify也在增强Agent能力),提供更灵活的节点(如支持LLM做简单决策)。

- 智能体框架也在借鉴工作流的可靠性和可观测性,提供更好的流程追踪和调试工具。

适用场景选择:

- 追求稳定、可控、快速落地的明确流程自动化 -> 人工编排工作流 是更安全高效的选择。

- 需要处理复杂、开放、探索性问题,且能接受一定不确定性 -> 智能体 是更有潜力的方向。

总结

| 维度 | 人工编排工作流 (如 Dify) | 智能体 (如 Manus) | 分析与总结 |

|---|---|---|---|

| 核心驱动力 | 预定义的流程逻辑 (流程图、节点连接) | 目标导向的自主决策 (任务分解、规划、工具调用、迭代) | 工作流是路径驱动,智能体是目标驱动。前者路线固定,后者路线动态生成。 |

| 实现难度 | 起手相对较低,但工作量巨大 | 起手显著较高,但是后续流程更简单,合适的框架搭建后基本上基本不用修改 | 工作流: 难点在于流程引擎设计、节点管理、可视化编排体验、复杂流程的调试。技术栈相对成熟。 智能体: 难点在于构建稳定可靠的规划与决策引擎(核心是LLM提示工程、微调或专属模型)、健壮的任务执行循环(处理失败、冲突、状态不一致)、有效的记忆/状态管理、工具调用集成与抽象。对LLM的依赖度高且要求更苛刻。 |

| 应用场景 | 流程清晰、规则明确、变化少的任务: * 标准化数据处理/ETL * 固定格式的报告生成 * 基于规则的审批/通知流 * 结构化的信息提取与填充 * 简单问答机器人(FAQ型) | 目标明确但路径复杂/不确定、需动态响应的任务: * 复杂问题解决/研究助手 * 开放域对话与任务型对话 * 个性化推荐与决策支持 * 需要多步工具调用/API集成的自动化 * 探索性数据分析 * 创意生成与迭代优化 | 工作流 擅长确定性高、结构化强的任务。 智能体 擅长探索性、灵活性要求高、路径非预设的任务。两者有交集(如都可用作客服),但智能体在处理开放性和复杂性上潜力更大。 |

| 应用广度 | 广度中等,深度易控 | 潜力巨大,但落地挑战多 | 工作流: 在企业内部流程自动化、特定业务场景(如营销内容生成流水线)中易于集成和推广,边界清晰。 智能体: 理论上可以应用于任何可由LLM理解目标并能调用工具解决的领域,通用性潜力极高。但实际落地受限于技术成熟度、可靠性、成本、可解释性,目前多用于探索性、容错性较高的场景或作为专家助手。 |

| 技术方案 | * 核心: 可视化流程编排引擎、节点执行引擎、状态管理。 * LLM集成: LLM作为特定功能节点(Prompt模板+模型调用)。 * 工具集成: 工具作为预定义节点接入。 * 控制流: 显式定义(连线、条件分支、循环节点)。 | * 核心: Agent 框架(规划器、执行器、记忆模块、工具集)、任务执行循环。 * LLM集成: LLM 是核心大脑(用于规划、决策、工具选择、状态推理)。常需复杂提示工程(如 ReAct, ToT, Plan-and-Execute)或微调/专属模型。 * 工具集成: 工具以统一接口(如函数调用)注册到Agent,由Agent动态选择和调用。 * 控制流: 隐式生成,由Agent根据目标和状态动态决定。 | 工作流 技术方案更工程化、结构化,依赖成熟的流程引擎技术。 智能体 技术方案更AI化、动态化,核心挑战在如何让LLM可靠地扮演“大脑”角色。框架设计(如记忆、反思、工具抽象)是关键。 |

| 对LLM能力要求 | 相对较低且聚焦 | 非常高且全面 | 工作流: LLM只需在节点级别完成特定、明确定义的子任务(如“根据这段文本做情感分析”)。对任务分解、规划、复杂推理、工具协同能力要求不高。较小的模型或针对性优化的模型可能就够用。对模型上下文要求也比较低。 智能体: LLM需要具备: 1. 强大的任务分解与规划能力。 2. 精准的工具理解与选择能力。 3. 复杂的推理与决策能力(处理模糊、冲突、意外结果)。 4. 有效的状态跟踪与记忆能力。 5. 长上下文处理能力。 通常需要能力更强、更通用的大模型(如GPT-4级别)。提示工程或模型微调至关重要。 |

| 透明度与可控性 | 高 | 较低 | 工作流: 流程可视化,每一步执行清晰可见,输入输出明确,易于调试、监控和审计。 智能体: 决策过程是“黑盒”(依赖LLM的内部推理),执行路径动态生成,调试和追溯困难,可控性弱。需要额外设计日志、解释性输出。 |

| 灵活性与适应性 | 低 | 高 | 工作流: 流程固定,处理超出预设逻辑或输入变化大的情况困难,需要人工修改流程。 智能体: 能根据环境反馈和目标动态调整策略,处理不确定性和变化的能力更强。 |

| 开发/维护模式 | 设计驱动 (画流程图) | 目标/工具驱动 (定义目标、提供工具、训练/调教Agent) | 工作流: 像传统软件开发,设计、部署、测试流程。 智能体: 更像训练一个“员工”,提供目标、工具和示例(或通过交互学习),不断调优其决策能力。 |

| 数据注入 | 每个节点都可以单独优化,配置额外的 few-shot/incontext-learning 等 | 通常有两种方式,一种是作为 few-shot 在整个 LOOP 中,一种是集成成为一个 Tools | 两者都可以接受“经验”和个性化的数据注入方式 |

| RAG影响 | 重大 * RAG 是提升节点级精确度和可靠性的利器,让预设流程的执行更加稳健,是锦上添花。 | RAG 是解决其核心痛点(可控性、可靠性、可解释性) 的革命性钥匙。它没有消除智能体的灵活性优势,而是为其戴上了“缰绳”和“指南针”,使其动态能力变得可驾驭、可信任、可落地。 | |

| 深度&业务专业性 | 可以做的比较深,也就是比较专业 | 比较难习得完整、深刻的方法论 | 这一点是比较容易被忽略的,也是可控性的一个延伸。 |

1391

1391

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?