理解汉诺塔中的递归

##先从一个简单的例子,看看递归的效果。

#include <stdio.h>

void re(int n)

{

printf("%d",n);

if(n==1)

{

printf("%d",1);

}

else

{

re(n-1);

}

printf("%d",n);

}

int main()

{

int n;

scanf("%d",&n);

re(n);

return 0;

}

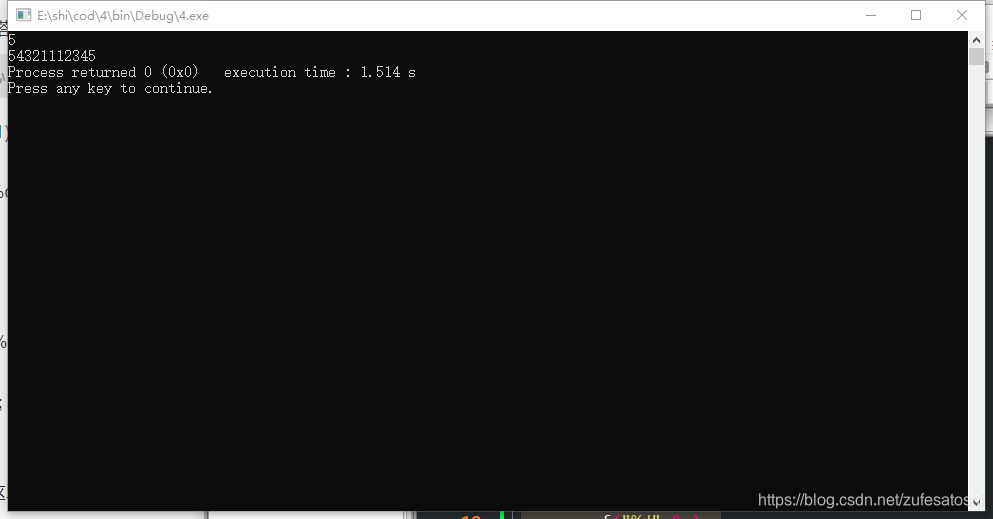

通过以上代码容易发现,此处递归是将n倒推到1,然后再从1~n的结果按照所给的递归公式算出。

在本例中,输出中的第一部分:5 4 3 2 1(是递归过程中输出的),第二部分:1(递归结束的点输出),第三部分:1 2 3 4 5(是根据第一部分得出的递归公式输出的。

注意:n==1的情况

if(n==1)

{

printf("%d",1);

}

即递归结束的判断条件,如果此处不写,递归就会一直进行下去。

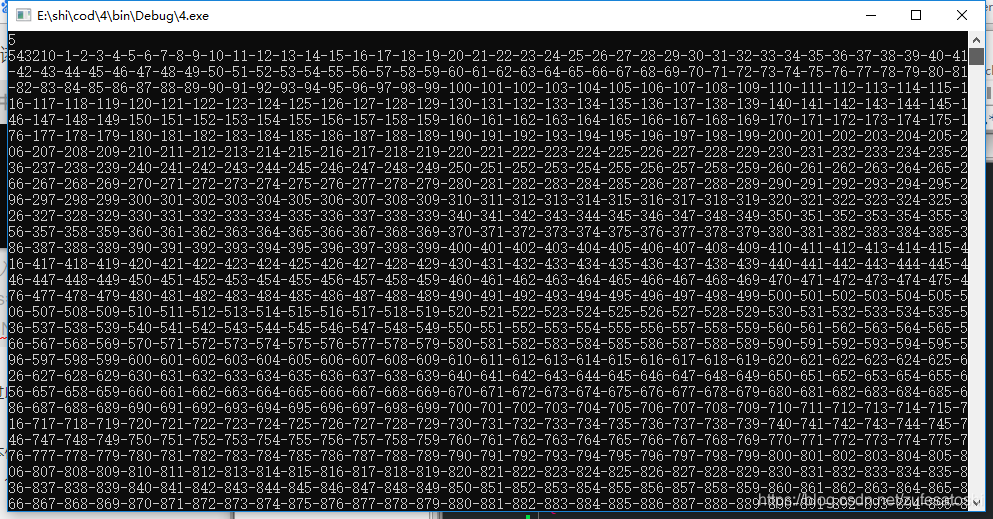

你会看到如下情况:

下面附上一位知乎(李冰)上的一种比较有趣的讲解:https://www.zhihu.com/question/20507130

说了这么多,回归正题。

约19世纪末,在欧州的商店中出售一种智力玩具,在一块铜板上有三根杆,最左边的杆上自上而下、由小到大顺序串着由64个圆盘构成的塔。目的是将最左边杆上的盘全部移到中间的杆上,条件是一次只能移动一个盘,且不允许大盘放在小盘的上面。

输入

输入为一个整数(小于20)后面跟三个单字符字符串。

整数为盘子的数目,后三个字符表示三个杆子的编号。

输出

输出每一步移动盘子的记录。一次移动一行。

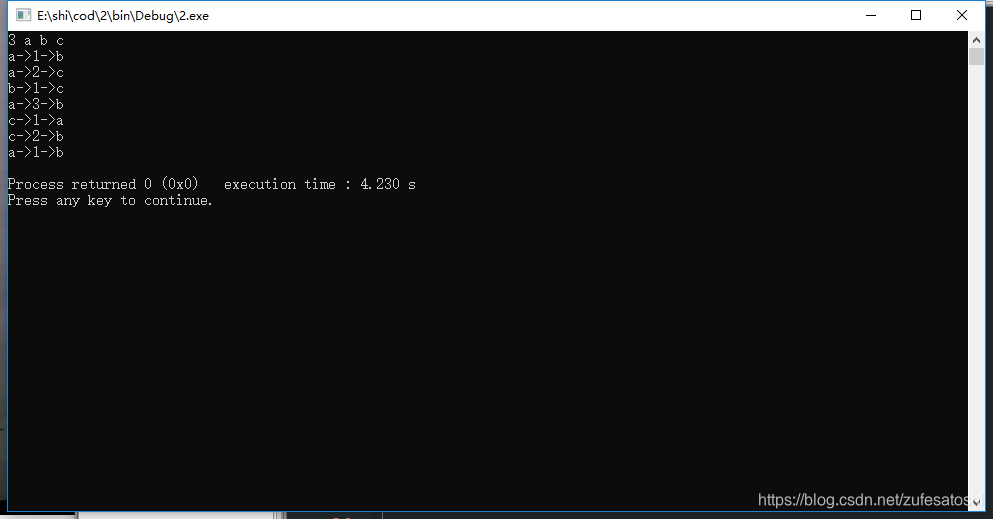

每次移动的记录为例如 a->3->b 的形式,即把编号为3的盘子从a杆移至b杆。

样例输出

a->1->c

a->2->b

c->1->b

先附上我的代码:

#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;

int n;

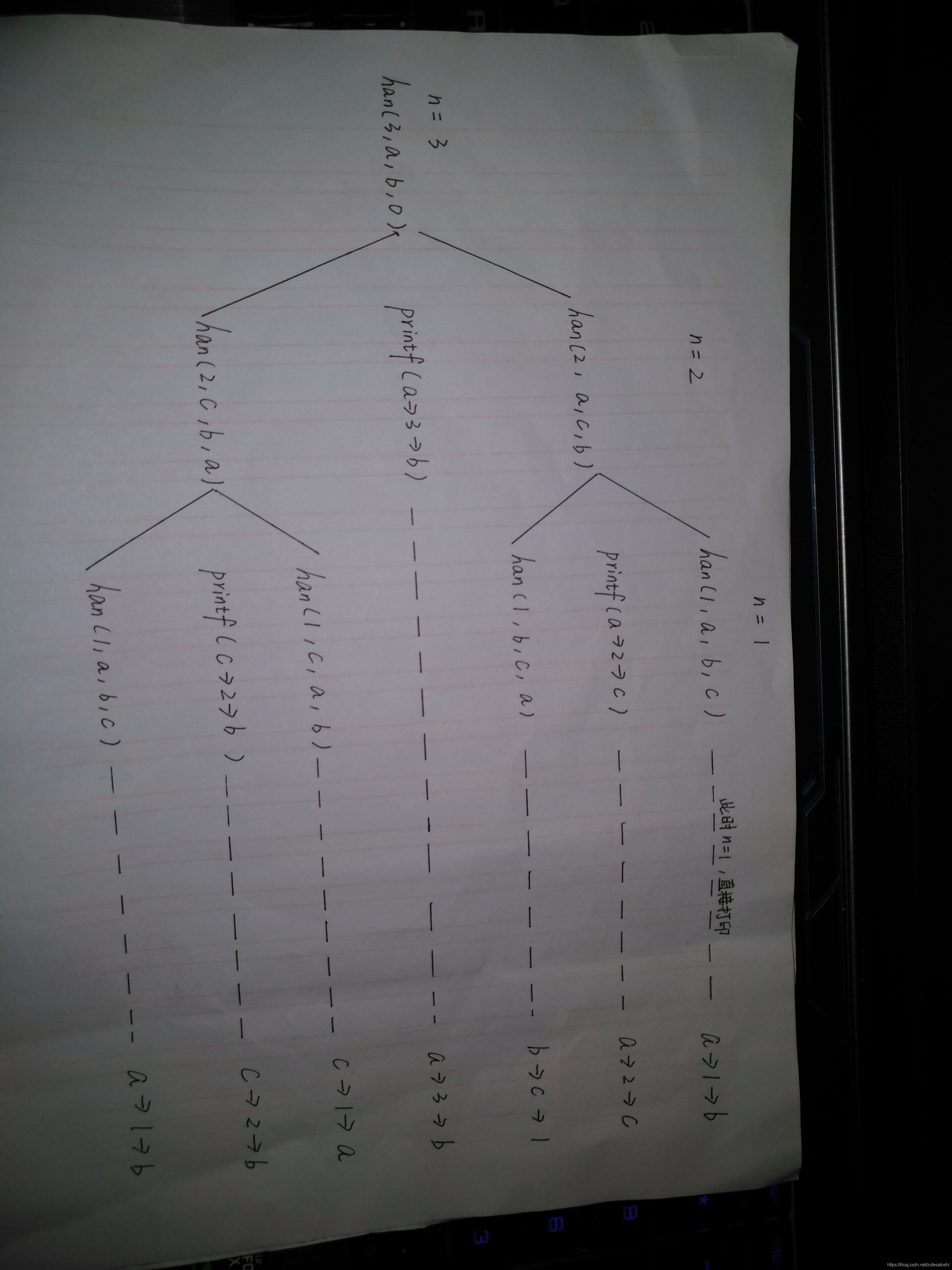

void han(int n,char a,char b,char c)

{

if(n==1)

{

printf("%c->%d->%c\n",a,n,b);

}

else

{

han(n-1,a,c,b);//先将a中的n-1个盘子放到c盘中,此时a还剩一个最大的盘子,c中有n-1个已经按顺序放好的盘子

printf("%c->%d->%c\n",a,n,b);//将a中剩下的最大的盘子放到目标b盘中。

han(n-1,c,b,a);//将c盘中的n-1个盘子放到目标b盘中。

}

}

int main()

{

char a,b,c;

scanf("%d %c %c %c",&n,&a,&b,&c);

han(n,a,b,c);

return 0;

}

此处我以输入n=3为例,

总结

1.将问题层层剥皮,理清思路。有点像俄罗斯套娃。

2.实现代码时注意结束判断

5029

5029

被折叠的 条评论

为什么被折叠?

被折叠的 条评论

为什么被折叠?